片山廣子芥川龍之介宛書簡(六通+歌稿) 完

やぶちゃんの電子テクスト:心朽窩旧館へ

鬼火へ

新版 片山廣子 芥川龍之介宛書簡(六通+歌稿)☞ 同縦書PDF版へ

[やぶちゃん注:私は既に、二〇一〇年十二月に、片山廣子が芥川龍之介に宛てて書いた書簡の一部を、当時の時点で知りうる限りの情報を元に、電子テクスト化した「未公開片山廣子芥川龍之介宛書簡(計6通7種)のやぶちゃん推定不完全復元版」をサイトで公開している。以下、その冒頭注の一部を示す(漢数字をアラビア数字に代え、一部を改行し、記号の一部を除去し、表現の一部も改めた。以下の引用でも同仕儀を施した)。

*

片山廣子の芥川龍之介宛書簡が複数現存することを最初に公にしたのは国文学者吉田精一氏で、昭和四六(一九七一)年十一月中央公論社刊行の雑誌『歴史と人物』誌上の「芥川龍之介の恋人」である。後、桜楓社昭和五六(一九八一)年刊の『吉田精一著作集』第二巻に所収されたが、「芥川龍之介の恋人」及び『著作集』第二巻「あとがき」によれば『たまたま』『三年前に』『芥川の最後の恋人片山広子の芥川あて』の『大正十三年九月以降の』『書簡を二十通ほど手に入れたことから』当該評論『が成った』とある。この『二十通ほど』の片山廣子芥川龍之介宛書簡は、この「芥川龍之介の恋人」以降は吉田氏によって語られることも、公開されることもなかった(吉田氏存命中は片山廣子の著作権は有効であったから公開されなかったのは当然ではあるが、芥川龍之介の研究家でもそれを親しく披見することがなかったというのは不思議である――少なくとも芥川研究家で吉田氏の許可を得て管見の上、それについて叙述をしている人物はいないと思われる)。

その後、歌人で作家の辺見じゅん氏が、平成四(一九九二)年九月十一日附『朝日新聞』夕刊の『散策思索』欄に於いて『芥川と「越し人」』という小文を掲載された中に、『数年前に、私は廣子の芥川あての十数通の書簡を手に入れた』として、その入手した廣子書簡の一部を紙面に公開した。辺見氏の公開部分と先の吉田氏の論文の引用書簡の文章には、若干の異同が見られるものの、これは同一のものと考えられる[やぶちゃん注:中略。]。川村湊氏は二〇〇五年講談社刊の「物語の娘 宗瑛を探して」の中で、この辺見氏の入手した書簡について、『芥川龍之介文学の研究家である関口安義は、吉田精一の遺族から流れたものかと推測している』とし、続けて吉田氏の論文、辺見氏のエッセイの『いずれも、一部分だけの公表であり、その書簡の全体像は示されていない』とやや不満を感じさせる表現で記しておられる。因みに今に至るまで辺見氏は本書簡を公表されておらず、『芥川と「越し人」』以降、二〇一〇年十二月現在、本書簡に関わる評論や著作物も辺見氏は執筆されていないはずである(現在、既に片山廣子の著作権は切れている)。

私はこの数年間、芥川龍之介と「越し人」片山廣子との、哀しくも美しい秘めた恋愛の軌跡を、私なりのアプローチで辿ってきた。それは

私のブログ「鬼火~日々の迷走」のカテゴリ「片山廣子」

や、幾つかの芥川龍之介及び廣子の私の電子テクスト注

「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」

「芥川龍之介輕井澤日録二種」

「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の幾つかの歌注

芥川龍之介「東北・北海道・新潟」の冒頭注

など、また、片山廣子(=松村みね子)の

「芥川龍之介関連昭和2(1927)年8月7日付片山廣子書簡(山川柳子宛)」

「片山廣子集《昭和6(1931)年9月改造社刊行『現代短歌全集』第十九巻版》」の幾つかの私注

「乾あんず」の冒頭注

「黑猫」

「芥川さんの囘想(わたくしのルカ傳)」

「五月と六月」

その他の龍之介関連の廣子の電子テクスト等、更には

拙作『松村みね子「五月と六月」を主題とした藪野唯至による六つの変奏曲』

等を御覧戴きたいが、その過程の中で、この誰もが未見であり、芥川研究家にとって垂涎の的であるところの、この片山廣子芥川龍之介宛書簡の存在が、私の心中にあっても妄想癌として無限に増殖し、掻き毟りたくなるような、一種曰く言い難い、その書簡群を親しく読むことが出来ないことへの生理的な

そこで、具体的には吉田氏の「芥川龍之介の恋人」及び辺見氏の『芥川と「越し人」』に現れる片山廣子芥川龍之介宛書簡の本文をここに如何にも不完全ながらも電子テクスト化することで、その溜飲を僅かなりとも下げたい、というのが本頁のコンセプトである。計六通七種(吉田氏は「二十通ほど」、辺見氏は「十数通」とおっしゃっているから半分にも満たない。なお、この二者の数通の微妙な相違は、その一部がどこかに流れてしまったことをも感じさせるものである)であるが、吉田氏の論文の記載は、編年順の後半に向かうほど、その推定復元が殆んど不可能に近い状態へと遷移してしまっている。従って、あまり過度の期待はなされぬようにお願いしたい。先に示した通り、この吉田氏と辺見氏の二人の文章に出現する書簡の一部には異なる部分があるため、重複を厭わず、その両者の引用を総て掲げた。[やぶちゃん注:中略。]引用ではなく、吉田氏が内容を要約した部分についても、私たち龍之介と廣子を愛する者にとっての当該書簡の重要な復元材料であるから、私の注の中でその吉田氏の書き換えや解説の一部を引用させて頂いて、比較的了解可能にソリッドな引用がある書簡Ⅴを除いて【不完全推定復元版】を作製した。もし、それが許容される引用を超えた著作権の侵害であると訴えられるのであれば(私は現著作権法に照らし合わせて侵害の域には抵触していないという自信はあるが)、それに対しては、それらの注を削除する用意はある。しかし、その場合、同時に、当該書簡の芥川研究への高い公共性を訴え、現所有者である辺見氏に公開を求める気持ちも激しく昂まっている、ということだけは言い添えておきたい。

書簡は編年順に配列、私のポリシーに則り、片山書簡の表記は正字に変換し、便宜上の通し番号をローマ数字で附した。

なお、これらの書簡に対する芥川龍之介片山廣子宛書簡は、廣子の死後、娘の總子(ペン・ネーム

*

結局、辺見じゅん氏は当該の所蔵書簡を公開されることなく、二〇一一年九月に逝去されたのだが、その後、その旧蔵品が、辺見氏の遺族によって富山の「高志の国文学館」に寄贈されてあることを知った。而して、二〇一七年一月二十六日、私の高校時代の親友の手を借りて、遂に今まで公にされなかった片山廣子の芥川龍之介書簡十四通及び歌稿(これらを全三巻の軸装としたもの)についての、綿引香織氏の論文「高志の国文学館所蔵 芥川龍之介宛片山廣子書簡軸 翻刻と注釈」を所載した『高志の国文学館 紀要 第1号』を入手した。その折りの感動を、やはり先の「未公開片山廣子芥川龍之介宛書簡(計6通7種)のやぶちゃん推定不完全復元版」の冒頭注に以下のように二〇一七年一月二十六日に追記した。

*

震える手でまずは縦覧したが、全書簡の翻刻と、その詳細な注釈には激しく感銘した。ここで私が恣意的に荒っぽく推理した――公開されず、旧所蔵者であった吉田精一・辺見じゅん両氏によって死蔵され続けたために、推理するしかなかった――それらが、遂にそこにその全貌を見せたのである。この推定復元をした頃の私は、公開されたら、私の推理部分を除去して、当該原文に差し換えるつもりであったが、この綿引香織氏の労作を前にしては、とても安易にそのようにする気は、今は、全く失せた。芥川龍之介或いは片山廣子に関心のあられる方は、この『高志の国文学館 紀要 第1号』を購入せずんばならず! とだけ言っておく。但し、翻刻を精読させて戴いた上で、私のここでの注の推理の決定的誤りや不完全な部分は――片山廣子自身のために――訂正或いは削除せねばならぬことは言うまでもない。それは、じっくりとやろう。まずは御報告まで――

*

そう記してから、既にもう三年十ヶ月ほどが過ぎてしまった。そもそも、その《推定不完全復元版》は最早、芥川龍之介・片山廣子の研究用資料としては用を成さない状態にある。しかし、私は私なりの努力をしたし、二人の旧蔵者が、どこを引用し、どこを引用しなかったか、その引用は正確であったか、或いは手が加えられていなかったか等を知る、研究史上のささやかな添え物には、以前としてなっていると思っている。

されば、当初の《推定不完全復元版》の綿引香織氏のそれによる修正ではなく、そちらは残した上で、別立てで電子化することとした。但し、如何に著作権満了の片山廣子の書簡とは言え、それを綿密に活字化された(詳細な注まで施されてある)綿引氏のそれをそのまま総て転写することは、私の矜持が許さない。されば、基本的に吉田氏・辺見氏が抜粋で語った六通については、全文を電子化して完全版とし、存在が知られていなかった残りの八通については、気になる箇所を注形式で紹介(どうしても必要な場合は、部分引用した。必要性から、かなり長く引用したものもあることはお断りしておく)するに留めることとした。また、《推定不完全復元版》と比較して、気になる箇所については、私の注で述べた。

但し、歌稿「追分のみち」については、私も片山廣子の歌集を電子化注してきた経緯があること、この歌に詠みこまれたシークエンスが龍之介と廣子のエピソードの中でも重要な一齣であること、また、この歌稿が三巻本巻子本に仕立てられる際、最後に配されてあるものの、クレジットからもっと前に置かれてしかるべきであることを綿引氏が述べておられることから、時間軸から適切と思われる箇所に引き上げて電子化させて貰った。

底本は『平成27年度 高志の国文学館 紀要 第1号』(平成二九(二〇一七)年一月十三日発行)を用いた。ここでの私の選んだ六通と歌稿には【 】でローマ数字で通し番号を附した。私の注は結果して、基本、《推定不完全復元版》から大きく変化した部分は、ないので、相当量、そちらから援用した。但し、再度、引用等は再校合し、表現の一部も手を加えたので、この新版の見解が現在の私の決定版と認識されたい。

また、綿引香織氏に敬意を表し、全貌を読まれんために、『高志の国文学館 紀要 第1号』を購うことを強くお薦めしておく。

なお、以下の片山廣子の書簡への芥川龍之介の返信は、残念ながら、その総てが廣子の死後、廣子の娘總子(ペン・ネーム「

☆

しかし、そこで一歩立ち止まって、「總子が焼却しなければならなかったのは何故か?」を考えてみる必要がある。

岩波の第一次元版芥川龍之介全集の際、編者であった堀辰雄は、当然、廣子に宛てた多量の芥川龍之介書簡の貸出提供を頼んだはずである。しかし、それを彼女はただ四通(新・旧全集所収数は同じ。「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」に電子化済み)を除いて、断固、拒絶したのである(それだけではない。「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の「越しびと」の注を見て戴きたいが、片山廣子は第一次「芥川龍之介全集」の編者で極めて親しかった堀辰雄に、「越しびと」を全集に載せる際、「芥川龍之介のためにも、ある一首だけは削除して欲しい」という、とんでもない懇請をしている事実さえある。堀辰雄は、無論、その要請には応じていない)。

……しかし、廣子の芥川龍之介宛書簡は、かくも綺麗な装幀が成されて今に残った。

……これは、一体、誰が入手し、かくも丁寧な巻子本化がなされたのであろう?

……巻子本化は吉田氏或いは辺見氏或いはそれ以前の持ち主――巷間の単なる好事家のような人物――が成したものであろうか?

いや、そんなことは、実はどうでもいい。寧ろ、「誰がこれを持ち出したか?」こそが問題である。

当時、芥川家から、廣子の書簡だけをチョイスして、纏めて持ち出すことが容易に出来、それが、誰の眼にも問題のない行動として見えたとすれば、その候補は恐らく、二人に絞られるであろう。一人は、甥で元版全集編集にも関わった葛巻義敏である(彼は龍之介の遺稿類等を独占的に私有し、恣意的に小出しに公開したとして批難され、芥川龍之介の研究家の間では甚だ評判が悪い。但し、軍靴の音が聴こえてくる中、国粋主義者らから嫌悪される傾向が濃厚だった芥川龍之介の作品が厳しい状況に置かれた最中、それらを守り、散佚から救った功績は十全に認められねばなるまい)が、廣子絡みから言うと、遙かに疑わしい人物がいる。

――それはまさに堀辰雄である。

寧ろ、廣子は、芥川家にある、読みようによっては――あくまで悪意に満ちた連中の「読みようによって」は、である――スキャンダラスな誤解を招きかねない自分の書簡を、堀に秘かに持ち出すように懇請したというのが、真相だったのではなかろうか? 堀は龍之介の死後、龍之介と廣子や、その娘總子を登場させたあからさまなモデル小説を、複数、書いている。そうしたことを廣子が意想外に許容した背景には、相応の何か見返りがなくてはならない気がしている。廣子―堀の関係性は、実は、そうした、一首削除要請とは逆に、でんぐり返ったような秘密の取引の中にこそあったのではなかったろうか?……

などと、危険がアブないことまで、私は勝手に夢想しもするのである(これはあくまで根拠のない、いい加減な推理である。だいたい、もし、そうだったとすれば、堀はまず、廣子に素直にその書簡類を渡したであろうから。しかし、実際に片山家に書簡が戻ったのは、つい、九年ばかり前であった。全容が明らかになった今、実はこの書簡流離の謎の方にこそ、寧ろ、私には鵜の目鷹の目的な関心があることを告白しておく)。

さて、そんなことを考えていると、廣子が芥川龍之介宛書簡をごく一部を除いて(「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」参照)提供しなかった理由が、真逆の意味を以って浮上してくると言える。万一、一部の連中が卑劣に言うように、

――芥川龍之介は「おばさん」みたような片山廣子に、実は女として全く惹かれておらず、完全にして安全な稀有の知的交遊者(私は廣子自身の龍之介に対する認識は基本それであったと大真面目に考えている)に過ぎなかった――のであれば――

――寧ろ、そうした内容の芥川龍之介書簡を公開することは、廣子にとって、後世に口さがない疑惑を齎す噂話の火元を完全に安全に消火する役割を果たしたはず――

なのである。

にも拘わらず、「總子が廣子の死後に龍之介書簡全焼却という暴挙を敢えて成したのは何故か?」を考えると、

――芥川龍之介の書簡が、娘から見ても、とても恥ずかしくなるほどに、赤裸々な廣子への恋情に満ちていたものであり、具体的にも廣子との関係を穿鑿したくなるような(例えば龍之介の方から密会を求めるような記載)内容であったからこそ、亡き母の正しき名誉のために、大作家芥川龍之介の書簡を惜しげもなく焼き捨てた――

という方が、如何にも真実らしく私には思えるのである。

廣子が戦後に至るまで、芥川龍之介の記憶を忘れ難いものとして、随筆の中にそれと判るように記し続けたことを考えると、少なくとも、廣子の方に秘匿せねばならない危険な関係が芥川龍之介との間に明確にあったとは、却って想像し難いと言える

のである。以上の「☆」以下は今回、新たに私が添えたものである。妄想に過ぎぬが故に反論に対して論争する全く気はない。悪しからず。

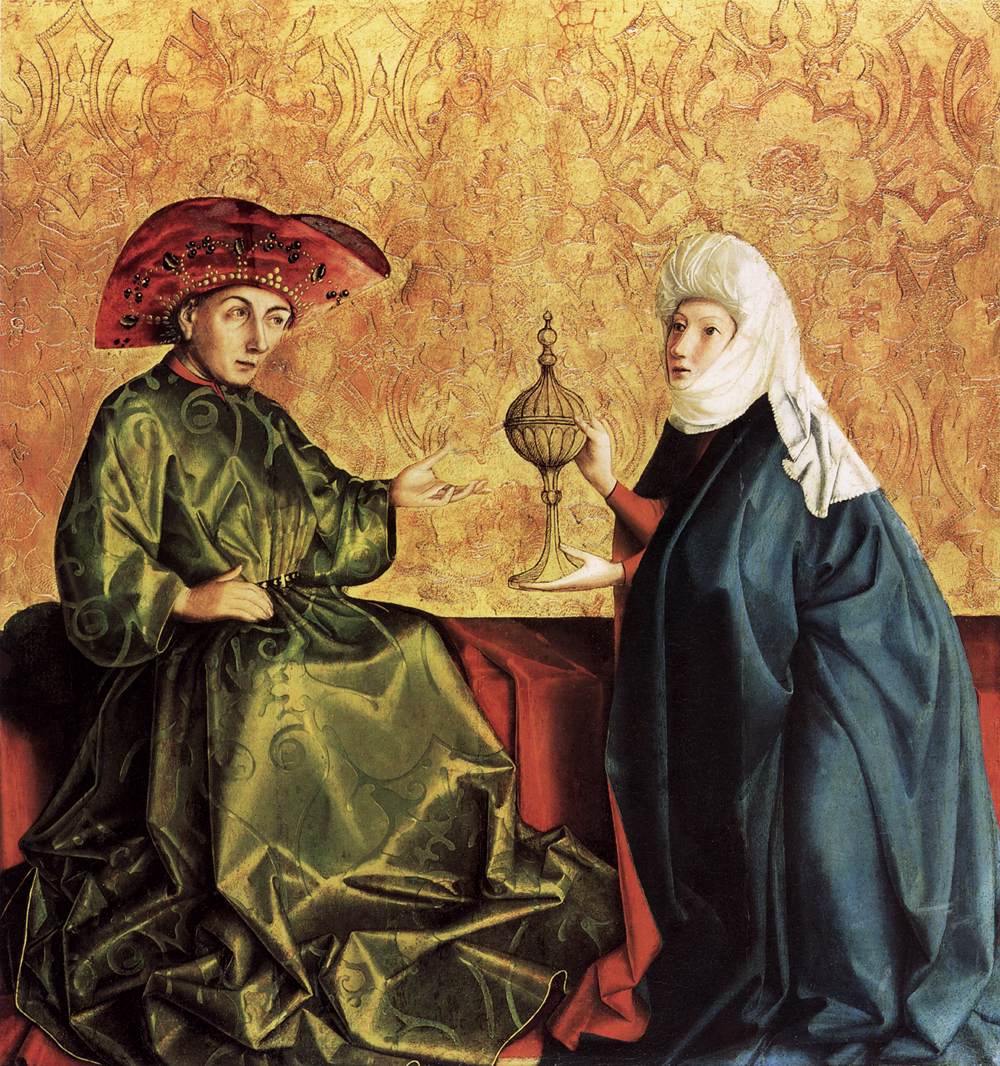

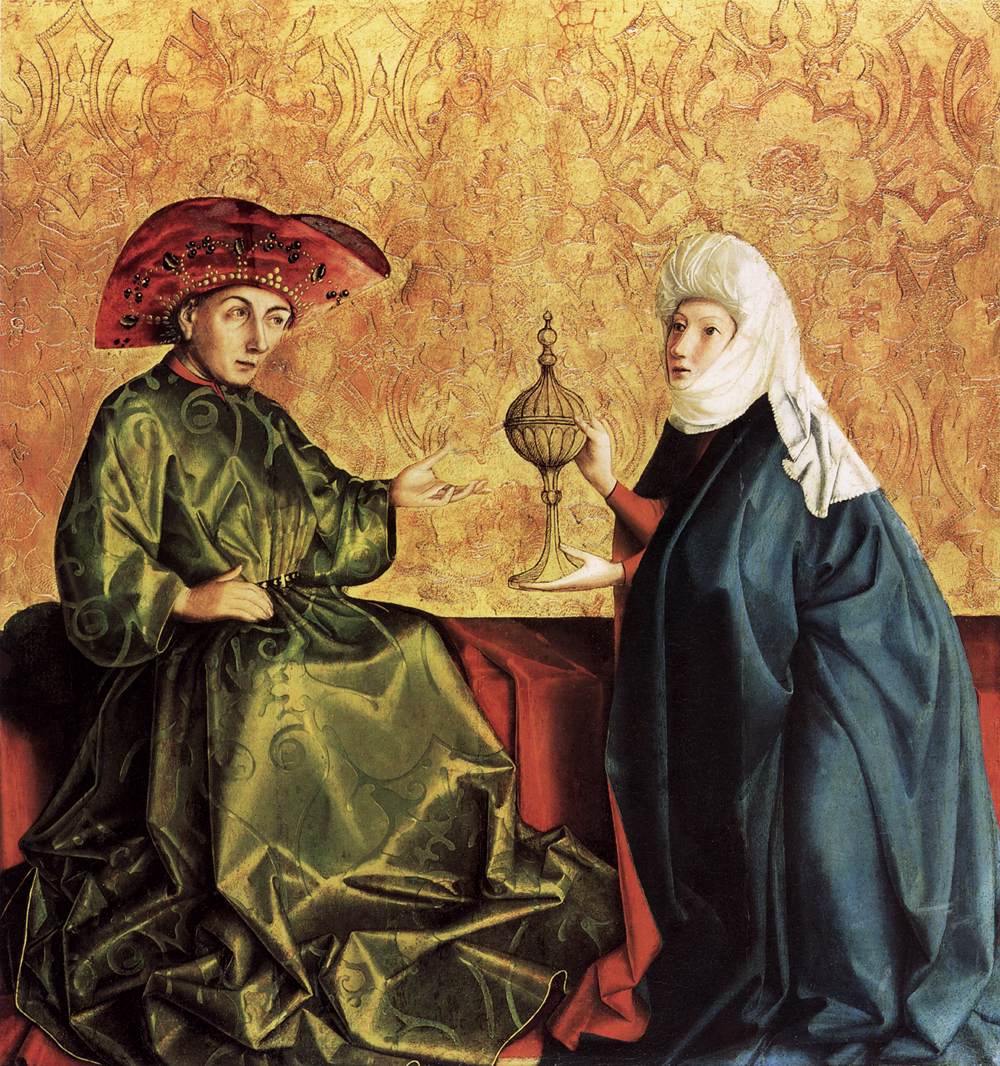

なお、最後に添えた片山廣子と芥川龍之介の画像及び Konrad Witz 作 “ König Salomo und Königin von Saba ” の絵については、《推定不完全復元版》の冒頭注の二〇一〇年十二月二十五の日追記分及びそちらのページ末の画像注記を読まれたい。【二〇二〇年十一月二十七日 藪野直史】]

片山廣子芥川龍之介宛書簡七通(含歌稿「追分のみち」)

[やぶちゃん注:底本では以下の書簡の前に『①』として、知られていない大正一三(一九二四)年九月一日附(このクレジットは各書簡の冒頭に添付された短冊のそれ。但し、この当該書簡には冒頭下方に『八月三十一日夕』と記してある)書簡がある。芥川龍之介の書簡への返礼で、軽井沢滞在中の回想(八月二十八日の朝に帰宅した旨が書かれてある)を記してある。この滞在中の八月十九日、芥川龍之介の定宿となる鶴屋旅館(グーグル・マップ・データ。以下同じ)の主人と龍之介と廣子の三人で

□片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅰ】 大正一三(一九二四)年九月五日附(底本書簡番号②)

二十三日におわかれする時にもう當分あるひは永久におめにかゝる折がないだらうと思ひました それはたぶん来年はつるやにはおいでがないだらうと思つたからです わたくしがあすこにゐるといろいろうるさくお感じになるかもしれないと思つたのでした それでたいへんにおなごりをしくおもひました 夕方ひどくぼんやりしてさびしく感じました

御はんすぎ子供たちが何か言ひはじめて喧嘩になり 二人とも散歩に出ないといひはじめました わたくし一人で火星を見に出かけました 星がひくいところにたいそう赤く見えました 空からだか山からだか夜かぜがひやつこく吹いて来ました 自分がたいへんにとしよりらしく力なく感じました

二十四日たいそうよく晴れてゐました もみぢの部屋ががらんとして風がふきぬいてゐました 通りがかりにあすこの障子際にステツキが立つてゐないのを見るとひどくつまらなく感じました そしてつるやぢゆうが静かになつたやうでした 夜になつてお帳場ちかくに[やぶちゃん注:ここに綿引氏注があり、『【数文字分抹消】』とある。]不二男さんとはなしをしてゐた時あなたの噂が出ました わたくしはあんな大切なめんだうなお客さまの接待やくをして上げたからつるやさんから御はうびが出てもよいはづだと云ひました 御はうびは何がよろしいでせうときゝますからあめがいゝでせうと云ひました

(帰宅後みすゞあめが小包で届きました すつかり恐縮してそれでもいまだに毎日それをたべてゐます)

その日でしたか翌日でしたかわたくしはもみぢに背なかをむけて腰をかけて考へごとをして自分がこのなつ前に思つたほどよくやすまなかつたやうに感じました これからでもやすまうと思ひました その後つくづく静養といふもののつまらなさをしりました

二十八日帰つて来ましたらうちの中はにぎやかでした 大工がはいつてゐたり 田舎の客が泊りこんでゐたりして 静かすぎても軽井澤へかへりたいと思ひました

二日か三日の夜でした 気分がわるくてすこし早くねました 星が先夜ほどではなく それでもめについて光つてゐました ふいとあなたの事を考へて 今ごろは文藝春秋の小説学の講義でもかいていらつしやるかしらと思ひました それから何も考へずにしばらくねてゐましたが そのあとでとんでもなく遠いことを考へました それは(おわらひになつては困ります)むかしソロモンといふえらい人のところへシバの女王がたづねて行つて二人でたいへんに感心したといふはなしはどうしてあれつきりになつてゐるのだらうといふうたがひでした しばらく考へて見報告書はこれでをはり。ふざけて長く書いたのではなくて 正直ものがめんくらつてまごついてゐるために長くなりました その辺はおふくみ願ひます

報告とはまるで別ですが わたくしたちはおつきあひができないものでせうか ひどくあきあきした時におめにかゝつてつまらないおしやべりができないものでせうか あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいましたが わたくしが女でなく 男かあるひはほかのものに、鳥でもけものでもかまひませんが 女でないものに出世しておつきあひはできないでせうか これはむりでせうか

またしばらくお留守になさるさうですから お返事をいまいただかうとは思ひませんが この報告書がほかのたくさんの手紙の中にはいつて 例のカマハラ氏にでも先生の代理によんでいただいてはすこし困ると思ひますから 御帰京になりました上これをおよみになつたらば一寸そのむねお返事願へればさいはひに存じます

わたくしのながつたらしい手紙についての御批評はうかゞひたくはありません

失禮な事をたくさん書きました おゆるし願ひます

[やぶちゃん注:「二十三日におわかれする時」この年、芥川龍之介は初めて軽井沢に避暑した(八月二十二日到着、鶴屋旅館に入り、翌八月二十三日まで、実に一ヶ月に及ぶ長期滞在であった)。片山廣子がやはり避暑のために鶴屋旅館に入ったのは、七月二十七日であった(龍之介は廣子とは全くの初対面(知らぬ仲)ではない。片山廣子の歌集「翡翠」の書評「翡翠 片山廣子氏著」を大学卒業直前の大正五(一九一六)年六月発行の雑誌『新思潮』の「紹介」欄に掲載しており、その後、献本と数通の書簡のやりとりがあったことが判っている(「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」の書簡「1」(大正六(一九一七)年六月十日附)・「2」(大正六(一九一七)年七月二十四日附)・「3」(大正八(一九一九)年二月二十八日附))。特にその「3」を読むに、廣子がインフルエンザに罹患した龍之介を自宅に見舞っていることが判る。但し、この時、廣子は玄関先で家人に見舞いを贈り、帰った可能性が高い。悩ましいのだが、芥川龍之介が運命の女片山廣子に初めて逢った最初があったとすれば、この時であったが、龍之介の文面を見るに、廣子にはこの時、遭っていないと読むべきであろう。五年後のこの軽井沢で初めて親しく接することとなったのである)。なお、前の大正一三(一九二四)年九月一日附片山廣子書簡を見るに、芥川が鶴屋旅館を出た日の五日後の八月二十八日に片山一家(最初から一緒であったかどうかは定かではないが、長男達吉(東京帝国大学法学部在籍中の二十四歳)と長女總子(当時は聖心女子学院在学中で、滞在中の八月二日に満十七歳となった)も一緒であった。恐らくは少なくとも總子は最初から一緒であったかと思われる)も軽井沢を引き上げたことが判る。

「たぶん来年はつるやにはおいでがないだらうと思つた」実際には龍之介は翌大正一四(一九二五)年も軽井沢に最後の避暑に訪れている。しかし、この時は、彼は、避暑客が去って秋風の立つ八月二十日になって鶴屋旅館に入っている。これはまさに自身の廣子へのやるせない恋情を、無理矢理、抑えるため、廣子との接触を出来る限り避けるための、彼の苦渋の決断なであった。

「わたくし一人で火星を見に出かけました 星がひくいところにたいそう赤く見えました」松村みね子(片山廣子のペン・ネーム)「五月と六月」(昭和四(一九二九)年六月号『若草』初出。リンク先は私が電子化したもの)に(踊り字「〱」を正字化した)、

*

いつの五月か、樹のしげつた丘の上で友人と會食したことがある。その人は長い旅から歸つて來て私ともう一人をよんでくれたのだが、もう一人は、急に家内に病人が出來て、どうしても來られなかつた。で、一人と一人であつたが、彼は非常に好い話手であつた。さういふ時まけずに私もしやべつたやうである。九時すぎその家を出た。山いつぱいの若葉がわたくしたちの上にかぶさり、曲りくねつた路が眞暗だつた。その路で、私は彼と怪談のつゞきの話をした。寒くなつたと彼が云つた。路のうへの葉がひどくがさがさした、立止つて見あげると、葉のあひだに赤い星が大きく一つあつた。マアルス!と思つた。

「結局、世間の藝術家なんてものゝ生活はみんなでたらめなんですから……」

何の聯絡もなく前ぶれもなく彼がいひ出した。意味があるのかないのか、突然だつた。

「そお? 女の生活も、みんな、でたらめなんですよ」

卑下した心か挑戰の氣持からか、ふいと私はさう云ひ返した。たぶん戰鬪の赤い星が葉の中から私たちをけしかけたのだ。それつきり二人とも無言で非常にのろい足で丘を下りた。下り切つた道をまがると河があつた。

河を渡り、すぐそこにタキシイの大きな家が見いだされた。さやうなら、と云つた。

*

とある。私は、百%確実に、この廣子の相手は芥川龍之介であり、その舞台は軽井沢だと確信している。それを時制と場所を立証しようとしたのが、芥川龍之介「東北・北海道・新潟」の私の冒頭注であり、拙作『松村みね子「五月と六月」を主題とした藪野唯至による六つの変奏曲』である。是非、読まれたい。そうして、この「火星」=「マアルス」の附合こそが、今回、その駄目押しの証左となったと言えるのである。

「もみぢの部屋」鶴屋旅館の芥川龍之介が泊まった部屋(幾度か移っているようだが、芥川龍之介が二度の軽井沢避暑で定部屋の一つとしたもの)の名。片山廣子の第二歌集「野に住みて」(昭和二十九(一九五四)年一月二十五日第二書房発行。リンク先は私の二〇〇九年に公開した原本底本による全電子化注)の「輕井澤にありて 大正十四年――昭和二十年」パートの中の、「しろき蛾」と総表題して「つるや旅館、もみぢの部屋にて」と添え字する六首がある。

*

白鷺の幅のまへなるしろ躑躅ほのかなるかな朝の目ざめに

亡き友のやどりし部屋に一夜寢て目さむれば聞こゆ小鳥のこゑごゑ

あさ暗きねどこに聞けばこの部屋をとりまく樹樹に雨降りてをり

午前九時庭樹あかるし茶をいれてわが飮む音をきけばをかしく

湯上がりのわが見る鏡ふかぶかと靑ぐらき部屋の中に澄みたり

せと火ばち湯はたぎるなりわが側にしろき蛾の來たり疊にとまる

*

この「亡き友」は無論、芥川龍之介であり、「わが側に」「來たり疊にとまる」「しろき蛾」とは龍之介の霊魂の表象に外ならない。

「ステツキ」芥川龍之介はステッキを愛用していた。それに絡んで、という訳ではないが、芥川龍之介を素材とした田中純の実名小説に「二本のステッキ」がある(佐藤泰治畫。昭和三一(一九五六)年二月『小説新潮』。リンク先は私の二〇一〇年公開の電子化。佐藤の挿絵も挿入してある)。

「不二男さん」鶴屋旅館の当時の当主佐藤不二男。

「みすゞあめ」百年の歴史がある、果汁を寒天・グラニュー糖・水飴で固めて乾燥濃縮させた長野県「みすゞ飴本舗」株式会社飯島商店の伝統的な乾燥ゼリー菓子。濃厚なジャムのような風味を持つ。穀物商だったものが、明治三三(一九〇〇)年頃に水飴製造業に転じ、大正元(一九一二)年頃に「みすゞ飴」を作りだした。「みすゞ」は信濃の国の枕詞「みすゞかる」に由来する(公式サイトの記載に拠った)。

「文藝春秋の小説学の講義」文藝春秋社が大正一三(一九二四)年九月二十二日から翌年の五月十五日にかけて全十四冊を編集刊行した文芸講座叢書。第一回配本「文藝講座」に分割(第一号・第四号・第十三号・第十四号)掲載された芥川龍之介の「文藝一般論」及び「文藝鑑賞講座」を指す。

「むかしソロモンといふえらい人のところへシバの女王がたづねて行つて二人でたいへんに感心したといふはなしはどうしてあれつきりになつてゐるのだらうといふうたがひでした」私の、二〇〇七年一月二十一日に公開した芥川龍之介の「三つのなぜ」(昭和二(一九二七)年四月発行の雑誌『サンデー毎日』春季特別号初出。この四ヶ月後の七月二十四日に芥川龍之介は自死した)の「二 なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會わなかつたか?」がある。

*

二 なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會わなかつたか?

ソロモンは生涯にたつた一度シバの女王に會つただけだつた。それは何もシバの女王が遠い國にゐたためではなかつた。タルシシの船や、ヒラムの船は三年に一度金銀や象牙や猿や孔雀を運んで來た。が、ソロモンの使者の駱駝はエルサレムを圍んだ丘陵や沙漠を一度もシバの國へ向つたことはなかつた。

ソロモンはけふも宮殿の奧にたつた一人坐つてゐた。ソロモンの心は寂しかつた。モアブ人、アンモニ人、エドミ人、シドン人、ヘテ人

シバの女王は美人ではなかつた。のみならず彼よりも年をとつてゐた。しかし珍しい才女だつた。ソロモンはかの女と問答をするたびに彼の心の飛躍するのを感じた。それはどういふ魔術師と星占いの祕密を論じ合ふ時でも感じたことのない喜びだつた。彼は二度でも三度でも、――或は一生の間でもあの威嚴のあるシバの女王と話してゐたいのに違ひなかつた。

けれどもソロモンは同時に又シバの女王を恐れてゐた。それはかの女に會つてゐる間は彼の智慧を失ふからだつた。少くとも彼の誇つてゐたものは彼の智慧かかの女の智慧か見分けのつかなくなるためだつた。ソロモンはモアブ人、アンモニ人、エドミ人、シドン人、ヘテ人等の妃たちを蓄えてゐた。が、彼女等は何といつても彼の精神的奴隷だつた。ソロモンは彼女

ソロモンは彼女の奴隷になることを恐れてゐたのに違ひなかつた。しかし又一面には喜んでゐたのにも違ひなかつた。この矛盾はいつもソロモンには名狀の出來ぬ苦痛だつた。彼は純金の獅子を立てた、大きい象牙の玉座の上に度々太い息を洩らした。その息は又何かの拍子に一篇の抒情詩に變ることもあつた。

わが愛する者の男の子

林の樹の中に林檎のあるがごとし。

…………………………………………

その我上に飜したる旗は愛なりき。

請ふ、なんぢら乾葡萄をもてわが力を補へ。

林檎をもて我に力をつけよ。

我は愛によりて疾みわづらふ。

或日の暮、ソロモンは宮殿の露臺にのぼり、はるかに西の方を眺めやつた。シバの女王の住んでゐる國はもちろん見えないのに違ひなかつた。それは何かソロモンに安心に近い心もちを與へた。しかし又同時にその心もちは悲しみに近いものも與へたのだつた。

すると突然幻は

ソロモンは幻の消えた後もぢつと露臺に佇んでゐた。幻の意味は明かだつた。たとひそれはソロモン以外の誰にもわからないものだつたにもせよ。

エルサレムの夜も更けた後、まだ年の若いソロモンは大勢の妃たちや家來たちと一しよに葡萄の酒を飮み交してゐた。彼の用ひる杯や皿はいづれも純金を用ひたものだつた。しかしソロモンはふだんのやうに笑つたり話したりする氣はなかつた。唯けふまで知らなかつた、妙に息苦しい感慨の漲つて來るのを感じただけだつた。

桂枝の匂へるを咎むる勿れ。

されど我は悲しいかな。

番紅花は餘りに紅なり。

桂枝は餘りに匂ひ高し。

ソロモンはかう歌ひながら、大きい

タルシシの船やヒラムの船は三年に一度金銀や象牙や猿や孔雀を運んで來た。が、ソロモンの使者の駱駝はエルサレムを圍んだ丘陵や沙漠を一度もシバの國へ向つたことはなかつた。(一五・四・一二)

*

これは、まさしく、この書簡に書かれた廣子の疑義への、龍之介の応答である。しかも、この最後のクレジットは衝撃的である。これは大正一五(一九二六)年四月十二日の謂いである。発表時より遡ること、一年前。この日付こそ、龍之介が廣子への愛を断腸の思いで裁った瞬間であったのである。勿論、ソロモンは龍之介であり、シバの女王は廣子であった――そうして――そうしてそれは、彼の死の決意とはっきりと連動している――小穴隆一の「二枚の絵」(私の『「二つの繪」(5)「自殺の決意」』を読まれたい)によれば、芥川龍之介はこの三日後の大正一五(一九二六)四月十五日、小穴を下宿に訪ね、自死の決意を伝えたとされるからである――。

また、ここに、戦後に書かれた廣子の「乾あんず」という一篇のエッセイがある(リンク先は私が二〇〇九年四月に電子化したもの)。昭和二三(一九四八)年九月発行の雑誌『美しい暮しの手帖』第一号に掲載されたものである。ある日、紅茶のあてに乾杏子を口にした廣子の想像がソロモンとシバの伝説に及ぶシーンから最後までを引用しておく(底本は二〇〇七年七月曜社刊の正字版の片山廣子「新編 燈火節」を用いた)。

*

乾杏子からほし葡萄を考へる。ほし

「もろもろの

「シバの女王ソロモンの

シバの女王がソロモン王に贈りたるが如き

彼等がひねもす物語をした客殿の

女王が泊つた客殿の部屋は美しい香氣が、東洋風な西洋風な、世界中の最も美しい香りを集めた香料が女王自身の息のやうに殘つてゐて王を悲しませたことであらう。「わが愛するものよ、われら田舍にくだり、

私は

部屋の中には何の色もなく、ただ棚に僅かばかり並べられた本の背の色があるだけだつた。ぼたん色が一つ、黃いろと靑綠と。

私は小だんすの抽斗から古い香水を出した。外國の物がもうこの國に一さい來なくなるといふ時、銀座で買つたウビガンの香水だつた。ここ數年間、麻の手巾も香水も抽斗の底の方に眠つてゐたのだが、いまそのびんの口を開けて古びたクツシヨンに振りかけた。ほのかな靜かな香りがして、どの花ともいひ切れない香り、庭に消えてしまつた忘れな草の聲をきくやうな、ほのぼのとした空氣が部屋を包んだのである。

*

本文中「靑緑」はこの二字で「みどり」と訓じている(その他、「ウビガンの香水」等は私の廣子の「乾あんず」の冒頭注を参照されたい)。……「世界はじまつて以來、この二人ほどに賢い、富貴な豪しやな男女はゐなかつた。その二人が戀におちては平凡人と同じやうになやみ、そして賢い彼等であるゆえに、ただ瞬間の夢のやうに戀を斷ちきつて別れたのである」……「二人が戀をしたことは確かに本當であつた」……さても、これが龍之介の「三つのなぜ」の「二 なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會わなかつたか?」への二十三年後の「相聞」歌――悲痛なラヴ・レターであると言っても、誰一人、反論なさるかたはあるまい。ここでは廣子は自らを、ソロモン龍之介に対した、そしてソロモンに先立たれた傷心の「村里の小さな家で、降る雨をながめて乾杏子をたべる、三つぶの甘みを味つてゐるうち、遠い國の宮殿の夢をみ」るシバ廣子として、今も『在る』ことを、毅然たる態度で厳に告げているのである!――なお、この最終段落から一つ前の「部屋の中には何の色もなく、……」の「部屋」には『龍之介が居る』。――それは、私の廣子の「乾あんず」の冒頭注の推論を参照されたい。

「わたくしたちはおつきあひができないものでせうか ひどくあきあきした時におめにかゝつてつまらないおしやべりができないものでせうか あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいましたが わたくしが女でなく 男かあるひはほかのものに、鳥でもけものでもかまひませんが 女でないものに出世しておつきあひはできないでせうか

これはむりでせうか」これは既に知られている内容である。また、「あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいました」という部分は、やはり知られたもので、殊更に言上げするものではない。しかし私は知的交際を懇請する前の部分よりも、後半の「わたくしが女でなく 男かあるひはほかのものに、鳥でもけものでもかまひませんが 女でないものに出世しておつきあひはできないでせうか

これはむりでせうか」の部分を読むに至って、強烈なエレキのようなものが体を走るのである。これはまさに、前注に出した、松村みね子(片山廣子のペン・ネーム)「五月と六月」から引いた部分の後に続く以下と直ちに響き合う内容だからである。

*

五月、碓氷峠の上を步いてゐた。山みちの薄日に私たちは影をひいて步いて行つた。

山と谷の木の芽は生れたばかりで黃ろく、がけの笹は枯葉のまゝ

「何が通るんでせう、あの道は?」

「なにか通る時もあるんです。人間にしろ、狐にしろ。……道ですから、何かが通りますよ」

さう云はれると忽ち私の心が狐になつてその道を東に向つて飛んでいく、と思つた。道は曇つてゐるところもあつた。曇つてるところは山の木の芽よりずつと暗い。見てゐても何も通らなかつた。

どこからか花びらが吹き流されて來た。たつた五六片、私たちの顏の前をすつと流れて

すこし步き出した時、ふいと谿の中から一羽の鳥が立つた。ぱさぱさぱさと音がして、崖に突きだしてる樹にとまつたが、そこからまた私たちの前をすうつと橫ぎり路ばたのぶなの木にばさつとをさまつた。あ、そこ、と思つて見あげると、枝のかげにすこうし羽のさきが見えたやうだつた。そして見えなくなつた。飛んだ音もしなかつた。無數の樹にはほそぼそ芽と芽が重なり、奧ぶかくその鳥をかくした。何處からか彼は小さなまるい眼を光らして私たちを見てゐるのだらうと思つたが、限りない靑さに交つて一つの生物が身ぢかにゐることは嬉しかつた。

何の鳥だつたか、ついよく見なかつた。

*

私はこの一篇で廣子が「さう云はれると忽ち私の心が狐になつてその道を東に向つて飛んでいく、と思つた」という部分が少し引っ掛かっていた。心情としては判るが、それが奈辺に我々を導く道標であるかが、今一つ判然としなかったからである。しかし、この表現によってはっきりと開明する。そうなのだ! その瞬間――狐になって飛んでいく廣子は――「女でなく」「男」でもなく――「ほかのもの」「けもの」である――狐――に転生し――「出世し」――芥川龍之介と何の躊躇いもなく――「おつきあひ」を――現に――しているのだ!――と感じたからである(私の二〇〇九年十一月のブログ記事『片山廣子 しろき猫 或いは 「――廣子さん、狐になって、彼のところへお行きなさい――」』も参照されたい)。なお、「あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいました」の下りは、知られた「侏儒の言葉」の遺稿分の中にも登場する(リンク先は私の『「侏儒の言葉」(やぶちゃん合成完全版)』)。

*

わたし

わたしはどんなに愛してゐた女とでも一時間以上話してゐるのは退窟だつた。

*

私はブログで「侏儒の言葉」を一章ずつ挙げて注釈した際、『芥川龍之介「侏儒の言葉」(やぶちゃん合成完全版 附やぶちゃん注釈) わたし』の中で、「私は寧ろ、これは芥川龍之介が愛した多くの女たち(事実、多い)に、自死に際し、均等に決別するするための、優しき(或いは淋しい)辞であると解釈する方が、遙かに真に芥川世界の体系であると考える部類の人間である」と述べた。しかし、ここで注意しなくてはならぬのは、芥川龍之介が、ただ一人、この言葉を生前に生に直接語った唯一(と判断してよい)の女性が片山廣子であったという重大な事実に着目すべきであることである。これは取りも直さず、片山廣子が芥川龍之介にとって、唯一、「一時間以上話してゐ」ても少しも「退窟」ではなかった稀有の存在であったことの明白な証明となっているという事実を語っているからである。

「カマハラ氏」綿引氏は注で、小説家で、『芥川邸の近くに住んで』龍之介の『書生のような役割を果たした』弟子の『

最後に。「未公開片山廣子芥川龍之介宛書簡(計6通7種)のやぶちゃん推定不完全復元版」の「□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅰ 大正13(1924)年9月5日附(抄)」(Ⅰ-a【吉田】)及び【吉田+辺見による不完全推定復元版】(Ⅰ-c)の頭に配した、「〔略〕あんなに長いお手紙をいただいてたいへんにすみませんでした〔略〕」という部分は、本書簡の一節ではないことが判明した。既にそこで私は『最初の段落部分はこの引用に続く吉田氏の解説に示されるもので、書簡中での記載箇所はここではない可能性もある』と注しておいた。今回調べたところ、底本の「⑤大正十三年十月三十一日」の一節であることが判った。これは一部が知られた書簡であるから、後で全文を掲げる。

また、この書簡の引用に先立って、吉田精一氏は、龍之介の廣子への愛情を『堀辰雄は、芥川の友人あての手紙や、詩歌のみを材料として』、『芥川の側からの彼女に対する一方的な恋ごころと解釈した』。『私もまたこれらの堀文学を通じて、それに』廣子『側からの消息を知り得なかったこともあって、芥川と』廣子『との関係をそのように推測していた』が、この入手した廣子書簡群『によれば、それはそうではなかった。そういう言いかたを許されるとすれば、さそいをかけたのは彼女の方からであった。彼女が、おつきあいをしたいといいやっているのであった』と述べている。――ただ、私にはそんなことは『どうでもいい』という気が今もしている。――龍之介と廣子は宿命的に出逢い、惹かれ合うことになっていた――吉田氏には失礼ながら、二人は相思相愛の仲であった――どちらが先に、なんどというもの謂いは、如何にも、さもしい。逆に、嘗て『あんな「おばさん」を若い芥川龍之介が好きになるはずがない』と私に言い放った若き男性研究者がいたが、それも、目混ぜ袖引きの対極に位置するところの、恋とは何かを知らぬ――You Don't Know What Love Is――(私の偏愛して止まぬ Eric Dolphy の「LAST DATE」をリンクさせた)無粋な物言いに過ぎぬ――と言っておく。]

[やぶちゃん注:先の書簡の次には、底本では『③』大正一三(一九二四)年九月二十三日附及び『④』同年九月二十二十五日附の二通の書簡が載る。しかし、前者は、冒頭で下方に、『いま紙がなくなりましたから

こんなとんきよな紙にかきます』とあり(「とんきよ」は「とんきょう」ので縮約で「頓狂」或いは「頓興」と書く。出し抜けにその場に丸でそぐわない調子外れの言動をとることを言う)、一見、前に続く書簡があったもののようにも読めるが、これは単に気に入っている便箋が切れてしまって、今一つ気に入らぬそれを使用したということのようである。綿引氏に注によれば、これより前の二通は『鳥の子色』(鶏卵の殻のような淡黄色)『のやや厚手の紙を使用しているが、書簡③はやや黄色味がかった薄卵色の薄手の紙(無地)を使用して』おり、『書簡④も同じ紙を使用』しているとある。一日空いているが、気に入った便箋が買いに行けなかったものらしく、それでもその気に入らない便箋で再び龍之介に書信している。その程度には龍之介への書信を書きたい気持ちがよく表れているではないか。それは内容から龍之介に伝えたいことがあってのことでもあるだが、これがまた、特に④では、達意の内容とは正直、言えないもので、かなり読み取るのに骨が折れるものである(私にとっては)。底本の『平成27年度

高志の国文学館 紀要 第1号』を是非、読まれたいが、しかし、そこに廣子の龍之介への偏頗した愛情表現は私には微塵も感じられない。そこで主張される内容は、知的人間の、かなり高飛車な、在り方の問題性への相互(龍之介と廣子)の立ち位置や自己理解に関する認識論の展開であり、秘められた二人の関係などとは程遠いものである(高飛車と書いたが、廣子はかなり自信を馬鹿正直な存在であると謙遜或いは自信を持った表明をしている内容であり、誰かが期待するような内容ではない(と私は感ずる)。敢えて言うなら、③にある、片山廣子の「全歌集」には収録されていない以下の一首が記されてあることが、気にはなる。

*

もみぢの家にすむ人みやこにかへる日ちかくなつて

満月といへる菓子おくられけるに かへし

やがて来むさびしき夜々もおもひやりみちたる月をわびまてるかな

*

綿引氏は、この「満月」を京都の老舗和菓子屋「満月」のそれを候補として挙げおられるが、シチュエーションからは私はちょっと賛成出来ない。と言って、そのような軽井沢近くの和菓子を調べ得ないのだが。]

□片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅱ】 大正一三(一九二四)年十月三十一日附(底本書簡番号➄)

芥川様 御もとに 十月三十一日 ひろ子

昨日はお手紙と切符をありがたう ぜひまゐりたいとたのしみに思つてをります 當日は七時二十分に東京を立つ人を見おくりにまゐりますから それをすましてからまゐります

それゆゑ食事にお待ち下さいませんやうに願ひます それからもし雨でもふりましてひどくおさむうございましたら けつして御むりなさいませんやうに わたくしは一人でもすこしもかまひません 物たりなくともかぜはひかないやうにきをつけてまゐりますから

先だつてあんなに長いお手紙をいたゞいてたいへんにすみませんでした あなたはお忙しいのですからけつしてつまらない禮をお守りにならないやうにくれぐれもお願ひいたします つるやのふうちやんにもみぢを見ろといふのなら代りに原稿をかきに来てくれとおつしやいましたさうですね すつかり報告がありました わたくしにもそのくらゐの常談をおつしやつたところで怒りはいたしません

それからいつぞや

こんどぜひわたくしの幸福なお時儀を御らん下さい

それから一つきゝずてにならない事は 特殊有閑階級とかいふ言葉ですが もしさういふ言葉を考へ出した人があつたにしてもそれをあなたがなぜお使ひになるのでせう よる十二時すぎに下の座敷で眞わたをのばしてゐる叔母さんの話があなたの随筆の中にありましたが わたくしはその方と親類だと思つて涙ぐましくも思つてゐましたのに、あの言葉はたいへんにしやくにさはりました 胃のわるい貴族趣味の とのさまなんぞとは絶交してしまはうかと思ひました

[やぶちゃん注:先に記しておくと、「未公開片山廣子芥川龍之介宛書簡(計6通7種)のやぶちゃん推定不完全復元版」で述べたが、吉田氏はこの書簡からの非常な短い引用に先立って、廣子がしばしば長文の書簡を龍之介に送り、それに龍之介も心の籠もった返事をしたためていたことは、先の書簡の「あんなに長いお手紙をいただいてたいへんにすみませんでした」によって明らかだとし、『こうした才人才女たちにあっては、なれるに従って、スネて見たり、甘えたりすることばのたたかいもまた折にとっての楽しみだった。芥川が彼女を評して「特殊有閑階級」といったのを「きゝずてにならない」として』言い送った下りである、としている。

「昨日はお手紙と切符をありがたう ぜひまゐりたいとたのしみに思つてをります 當日は七時二十分に東京を立つ人を見おくりにまゐりますから それをすましてからまゐります」綿引氏は注で、「切符」は『書簡⑥の内容から考えると、観劇のチケットのことか』とされ、「ぜひまゐりたいとたのしみに思つてをります」の箇所に『書簡⑥から、十一月四日頃に有楽町方面に一緒に出かけたことがうかがえる』と注しておられる。残念ながら、書簡⑥は知られていない初公開書簡なので、冒頭で述べた通り、電子化しない。後の私の注を参考にされたい。

「つるやのふうちやん」綿引氏は『不詳』とする。宮坂覺氏の「芥川龍之介総索引」(一九九三年岩波書店刊。旧全集版に拠るもの)の「人名索引」にも出現しない。但し、鶴屋旅館主人佐藤不二男を「ふうちゃん」と愛称で呼びそうな感じはある。龍之介のけったいな謂いも彼に対してなら、腑に落ちる。

「常談」冗談。この謂いから感じられることは、龍之介の書簡や直の会話では、そうした冗談のような軽い物言いを龍之介は廣子にしなかったのだということが逆に読み取れる。

「鬼門」底本の書簡④に出現する。ここは「苦手な人物」の比喩表現。気になる内容なので引用する。『この世にもつともうぬぼれのつよい二人の人たちが二人とも揃つてもつともリディキユラス』(ridiculous:「馬鹿げた・馬鹿々々しい・おかしな」の意。この「二人」とは文脈から書いている廣子と龍之介のことと読める)『な真似をしたとして それを知つてゐるのは當の二人だけなのです

さうするとその人たちは自分自身ををかしく思ふと同時に先方でも自分をわらつてゐるだらうといふやうなおそれを持ちはじめはしないでせうか そのおそれが何かのまぎらかしで消化されてしまへば

無事ですがそれでなければ互に相手を鬼門として見るやうになりませう』(改行)『さてよの中に鬼門はざらにあることだから一つぐらゐよぶんに出来たところで』(綿引氏によってここに『数文字分抹消』という注がある)『恐れないとお思ひになりますか

わたくしは今のところほかに鬼門のこゝろあたりは一軒もないのですから たつた一軒でもあつたらばさぞ怖いだらうと思ひます[やぶちゃん注:改行。]あなたのやうなちゑ者に伺つたらば何か

「無線電話」現在の携帯電話のようなもの。平凡社「世界大百科事典」によれば、空間に発射された電波を用いる通信を指す。無線通信は電波の発生を火花放電またはアーク放電によった初期では、主に固定通信の他、海上に於ける遭難や安全確認のための通信に用いられた。日本では大正元(一九一二)年に逓信省技師の鳥潟右一らが「TYK式無線電話機」を発明し、大正五(一九一六)年に三重県鳥羽と神島及び答志島間にこれを用いて公衆通信業務を開設したのが、日本に於ける最初の公衆無線通信であった。一方、電子管の発明によって信号の増幅や発振などの無線回路技術が飛躍的に発展し,長波帯から中波,短波帯の周波数を利用することが可能となり、また、それに伴って、大規模な長波アンテナが比較的簡易なもので済むこと、さらには電離層の存在が大正一二(一九二三)年に実証されたことで、短波通信は第二次世界大戦の終了まで、遠距離通信を主体に、その全盛時代となった。一九二〇年代からは無線通信に重要な多くの発明があり、利用可能な周波数も幅広くなった。無線通信技術の進歩は、遠距離通信のみならず、国内通信幹線の建設という世界的な要求に応ずるため、超短波又は極超短波という未開拓の分野に於ける多重通信の研究・実用化を促進した、とあり、まさにこの当時、最早、無線電話は近未来の新時代を表象する最新科学技術であったのである。

「何かの波動を感じてたいへんにめづらしい遊戯味のある幸福にちがひないとさういふ事にとりきめました それですつかり自信だかうぬぼれだかが返つて来ましたので

今後何處でおめにかゝつたところで何のこだはりもないお時儀をすることができるとよろこんでゐました」「こんどぜひわたくしの幸福なお時儀を御らん下さい」先の鬼門的関係性から

「特殊有閑階級」小学館「日本国語大辞典」によれば、「有閑階級」は、『多くの資産があって、生活のために職業につく必要もなく、閑暇を趣味、娯楽などで費やしている階級』とある。「特殊」はそうした連中を批判的に差別化する当時の差別語として広く使われた接頭辞であるからして、廣子の謂いは正当である。

「よる十二時すぎに下の座敷で眞わたをのばしてゐる叔母さんの話があなたの随筆の中にありましたが わたくしはその方と親類だと思つて涙ぐましくも思つてゐました」ここで廣子が言及している作品は大正一三(一九二四)年二月一日発行の雑誌『女性』に「冬十題」という大見出しで掲載された(これは――諸家十人の冬絡みの小品――と言う意味であろうと思われる)「霜夜」である。但し、以下、御覧の通り、ここは少なからず龍之介の人生を左右することとなった『宿命の女性』伯母のフキがモデルで、広子は誤って「叔母」としていることになる。附言しておくと、ここで私が「少なからず龍之介の人生を左右することとなった『宿命の女性』伯母のフキ」と規定するのは、以下のような「或阿呆の一生」(リンク先は私の古い電子化)の記載によるものである(底本は岩波旧全集を用いた)。

*

三 家

彼は或郊外の二階の部屋に寢起きしてゐた。それは地盤の緩い爲に妙に傾いた二階だつた。

彼の伯母はこの二階に度たび彼と喧嘩をした。それは彼の養父母の仲裁を受けることもないことはなかつた。しかし彼は彼の伯母に誰よりも愛を感じてゐた。一生獨身だつた彼の伯母はもう彼の二十歳の時にも六十に近い年よりだつた。

彼は或郊外の二階に何度も互に愛し合ふものは苦しめ合ふのかを考へたりした。その間も何か氣味の惡い二階の傾きを感じながら。

*

それにしても広子が実に小まめに芥川の公開作品を渉猟していることが窺われる内容である。該当作品「霜夜」を総て以下に引用しておく(底本は岩波旧全集を用いた。当該部引用は私の「やぶちゃん版芥川龍之介句集一 発句」中で既に電子テクスト化している)。

*

霜 夜

霜夜の句を一つ。

いつものやうに机に向かつてゐると、いつか十二時を打つ音がする。十二時には必ず寢ることにしてゐる。今夜もまづ本を閉ぢ、それからあした坐り次第、直に仕事にかかれるやうに机の上を片づける。片づけると云つても大したことはない。原稿用紙と入用の書物とを一まとめに重ねるばかりである。最後に火鉢の始末をする。

「伯母さん」と云ふ。「まだ起きてゐたのですか?」と云ふ。「ああ、今これだけしてしまはうと思つて。お前ももう寢るのだらう?」と云ふ。後架の電燈はどうしてもつかない。やむを得ず暗いまま小便をする。後架の窓の外には竹が生えてゐる。風のある晩は葉のすれる音がする。今夜は音も何もしない。ただ寒い夜に封じられてゐる。

薄綿はのばし兼ねたる霜夜かな

*

文中の「はんねら」とは南蛮焼の一種で、江戸時代に伝わった、無釉又は白釉のかかった土器。灰器としては、普通に用いられたようである。

「胃のわるい貴族趣味の とのさま」無論、芥川龍之介を指す。]

[やぶちゃん注:この後には書簡『⑥』として前の書簡の六日後の大正一三(一九二四)年十一月五日附の書簡が入る。これは吉田・辺見両氏ともに殆んど全く引用していないが、この書簡と前に示した書簡(底本書簡番号⑤)をもとに吉田氏は『二人の親愛の度が、だんだん遠慮のないものになって行く状況がわかる』とされ、『芥川は彼女に食事の招待を兼ねて、芝居(?)の切符を送ったりしている。内しょの二人だけの出会いも、幾度かもたれたであろう』と記されている。似たような記述は辺見氏の『芥川と「越し人」』にも出現する。しかし、そこではもっと具体的且つ精密で、『この手紙を境に二人は東京でも会うようになり、丸善で洋書を買ったあと、上野の精養軒で食事をしたり、銀座で芝居を見たりした』と記されているのである。しかし、この辺見氏の叙述には不審がある。底本の書簡十六通の中には、「丸善」の文字もなく、「洋書を買った」ともなく、「上野」も「精養軒」も出ず、「銀座で芝居を見た」という叙述も出ないからである(『⑥』には『有楽町でたいへんに悪趣味なことを申しましたやうにおぼえますが』とはあるが、有楽町を銀座とは言わない)。因みに、この書簡はやや気になる謂いが続く。但し、やはり達意の表現ではないので、何んとも言えない。しかし、かなり気になる。『たいへんに悪趣味なこと』の中身は全く判らないのだか、例外的に書簡のその中間部分を引いておく。

*

なほ又有楽町でたいへんに悪趣味なことを申しましたやうにおぼえますが それはあるとしのわかい女がさういふ場合にはさういふ気持になるだらうといふだけの事で 自分の事でありませんので たいへんらくにさういふ事が口から出ましたのでせう ふだんわたくしは上品ぶつてゐる人間ですから そんなやうな突飛な事をくちにいひ得るはずはないのですが をさないのろくさい心の反對にひどく先きばしりするわたくしのあたまが何でも物の極端まで行つて見て来なければ承知しないのでせうと思ひます さういふ事をめづらしさを失ふものだと信じてゐました しかしもし三越にたいへんにめづらしい帯があつて それがほしいと思つたら見るたびにほしくなつて切りがないでせう 見ないでゐるとめづらしさも興味も感じる機会がないので 自然にわすれることができませう

それはただ帯だけの場合にさうでせうか 見るのと見ないのとどちらがめづらしさを失ふか考へてゐるとひどくこんがらかつてしまひます 御意見がうかがへるでせうか わたくしは自分だけの事を考へてさういふ事を伺ふのです あるひは あなたにもお分りにならないかもしれません

*

と記した後に『こんな悪趣味な手紙はどうぞすぐおやぶり下さい』と記しているのである。帯の比喩と「あなたにもお分りにならないかもしれません」という末尾は、どうも引っ掛かる。そもそも、吉田も辺見もどうしてこの部分を引かなかったのか? その不達意でないところに躊躇したものか? 辺見氏の謂いと言い、不審が激しく残る書簡ではある。なお、綿引氏は、本書簡に『戯曲の話題が出ていることから、有楽町界隈で観劇をしたのではないかと推測される』とされ、この『十一月三日~五日にかけて、帝国ホテル演芸場では、岸田国士作の戯曲「チロルの秋」が上演されている(伊沢蘭奢主演、新劇協会。『近代日本芸能年表 上』参照)』とされた他に、四編の観劇候補作品を挙げておられる。]

□片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅲ】 大正一四(一九二四)年二月十一日附(底本書簡番号⑦)

芥川様 御もとに ひろ子

きのふ朝お手紙を拝見しました わたくしのとゆきちがひになつた事と をかしくおもひました

もうおよろしくてどこかにお出かけになるといふ事[やぶちゃん注:改行。]殊にけつこうでございます わたくしも何処かへまゐりたく思つてをりましたが いろいろな主婦むきな用事がむらむら出来いたしてどうにもまだうごけません 例を申しますと 三年も使つた女中がよめにゆくのをいやがつて毎日泣いてゐます そこへ親が毎ばんときおとしにまゐります お金があつて兄弟がたくさんある家なので 當人はお金はいゝけれど女の兄弟のたくさんあるところへゆくくらゐなら死ぬ方がけつこうだといふくらゐな決心なのですが一寸その方が決着するまで見すててゆくのが気のどくでわたくしまで力をいれてうちにかまへてをります

そのほか妹の病気がますます快方に向いても當分は 六度七八分ぐらゐの熱でも時々死ぬつもりになるので わたくしも時々相手にならなければなりませんし[やぶちゃん注:改行。]その他の一大事がむやみとたくさんあつてこまつてしまひました

實を申しますとぜひおめにかゝつておはなしいたしたいことがありますから もしこの月二十日すぎになつてわたくしに[やぶちゃん注:「に」の横に綿引氏のママ注記がある。]出かけられましたら どこか御近所まででもまゐりたいと思ひます おやどにお落ちつきになつて何時ごろまで御滞在かお分りでしたら一寸おしらせ下さい とてもこの月出られませんでしたら また来月の事にいたします しかし 女中が死なゝいでおよめにゆくと なほさら出られないと思つて悲観します

おはなしと云つても むづかしい事ではなく、この月はじめてひどく不思議なゆめみたいなものを見たのです、ただのゆめでなく ゆめみたいなものでした それをだれかにお話したくてたまりませんけれどあなたや菊池さんみたいな小説家でなければはなしてもつまらない事なのですから がまんしてゐます[やぶちゃん注:改行。]この夏ぐらゐまで待つてゐたらばだんだん消えてしまひさうにも思ひます それで實はたいした親切心からそのお話をきかせてあげるためには熱海沖津どころではなく 京都や長崎までもまゐりたいくらゐに思ひます ぜひぜひおきき下さい

それではもし今月だめでしたら来月、それもだめでしたらまたそのつぎの月 ぜひおめにかゝりたく思つてをります お大事になさいまし

二月十一日夕

[やぶちゃん注:この最後の夢の話と、それをどうあっても龍之介に聴かせたいという強い強迫的願望の表現は、ちょっとどころか、かなり尋常ではない。而してその欲求の背後に明らかに龍之介に逢うこと自体が真の目的なのではないか? という確信染みたものまでも感じさせるものである。ある種、異様な感じさえある。

龍之介は、この大正一四(一九二四)年二月上旬には、近々、静養に出かける予定であったのであるが(廣子の「もうおよろしくてどこかにお出かけになるといふ事」「殊にけつこうでございます」というのはその前からのことで、一月の下旬に感冒で床に伏したことを指すようである。その床で小康状態の際に、廣子に手紙を出して、近々の旅行予定を記したものと想像される。されば、相当頻繁に手紙のやり取りが行われていたことが判るのである)、三日後の二月十四日頃、流行性感冒に罹患(症状の悪化か再罹患か)し、数日間、外出も困難な状況に陥っていたのである(十八日夜には妻文の弟塚本八洲が三度目の喀血を起こし、以後、暫くはその見舞いなどに忙殺された。この静養は実際には二ヶ月後の四月十日から五月三日までの修善寺温泉(新井旅館に滞在)で実現することとなる)。

しかし、ここでは絶対に見落としてはならない重要な一件が別に、ある。

それは、このまさに廣子からの書簡を受けた直後と思われる二月十四日、龍之介は、

かの廣子への絶唱「越しびと 旋頭歌二十五首」を与謝野晶子宛礼状(晶子の歌集『瑠璃光』寄贈への)に同封、雑誌『明星』への掲載を依願している

事実である(リンク先は私の二〇〇八年一月公開のサイト版)。「越しびと」は翌三月発行の『明星』に掲載されることとなった。――廣子はどんな思いでそれを読んだか――そしてそれを龍之介の死後にどうあって欲しいと望んだか――その辺りは、「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の「越しびと」の当該注を是非、参照されたい。

「わたくしのとゆきちがひになつた事と をかしくおもひました」綿引氏も注で推定されている通り、先の書簡(底本の書簡『⑥』(前年の十一月五日)と、この書簡『⑦』との間(三ヶ月余のスパンがある)に書信の交換があったことは間違いない。前に書いた通り、頻繁に、である。

「出来」「しゆつたい(しゅったい)」。

「妹の病気が……」廣子の亡き夫の妹。綿引氏も注で引かれておられるが、片山廣子の随筆集「燈火節」(昭和二八(一九五三)年暮しの手帖社刊)の中の「地山謙」(ちざんけん:易占の

「この月二十日すぎになつて……」以上に記した通りの体調不良や塚本八洲の結核悪化の他に、前年六月に龍之介夫婦が媒酌人を務めた岡栄一郎の離婚話が同じ二月十八日に持ち込まれ、この二十一日には小学校以来の友人であった清水昌彦が、やはり結核で倒れたことを知るなど、執筆も思うようにできない状態が翌三月上旬まで続いたから、恐らくは廣子にはそうした事情を書信で伝えたものと思われる。では四月の修善寺温泉の病気療養先に果して廣子が訪ねてきたかどうか――押しかけてきそうな勢いであるが、病気療養でもあり、次の底本で『⑧』とする書簡から見ると、廣子は修善寺には行っていないし、書簡のやり取りも、少なくとも廣子の方は遠慮してことが判る。

「しかし 女中が死なゝいでおよめにゆくと なほさら出られないと思つて悲観します」なかなかドキッとする冗談も廣子は言う。

「菊池さん」芥川龍之介の盟友で作家の菊池寛。

「沖津」現在の静岡県静岡市清水区

「もし今月だめでしたら来月、それもだめでしたらまたそのつぎの月 ぜひおめにかゝりたく思つてをります」次の書簡は以下の同年六月一日附で、内容から見て、この間に二人は逢っていないし、既に述べた通り、双方向性の書簡のやり取りも廣子からは遠慮していたとある。]

□片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅳ】 大正一四(一九二四)年六月一日附(底本書簡番号⑧)

六月一日午後三時

なほなほ、メリメエの手紙とかおよみのよし いろいろおたのしみな事と存じます 無学なものは日本人の手紙しかよめません このごろよみました日本人の手紙はつまりませんでした 短かい文の中にどうしたことか アタミアタミアタミと書いてありました アタミにどういふ恨があるのか只今とり調べ中です

昨日いただいたお手紙はあまり皮肉でした 何のためにわたくしごとき善良な人間にそんな根性わるの外國の人たちのはなしをおきかせになるのです

わたくしがクリスチヤンなら泣いておいのりして[やぶちゃん注:改行。]神よこの友だちにすなほな心をあたへたまへといふでせう

わたくしが歌人なら十首ぐらゐうたをよみませう

どちらもできないわたくしはだまつて手紙をにらみつけました あの手紙はアタミよりよつぽどのぼせました

先頃修善寺からお書きになつた時東京にかへればいそがしくて手紙を書いてはゐられないから‥‥とありました これは此方から手紙をあげてもわるいのだらうとお察しいたして お禮状さへ書かずにがまんして失禮してゐました それをきつと何とか奇妙におとりになつたのでせう どのくらゐ努力してふで不精にしてゐるかお分りですか

あなたのやうな方はそのメリメエの友だちとかいふ人とおつきあひなさるとようございます

それからアタミには渡辺とめ子といふ後家さんがゐますが これはたいそうあなたを崇拝してゐる人ですからもういちどアタミとおつしやれば すぐに渡辺さんを誘つてあなたのおうちを御訪問いたします

夫人は大山さんの令嬢で あのほととぎすの浪子の妹です 西洋人たちの中では神さまと[やぶちゃん注:改行。]それから藝者との中間ぐらゐに大事にされてゐます日本人の中でもこの人のチヤアムをふせぎ得る人はないでせうと思はれます

あまり物騒なので御遠りよ申してゐましたけれど もし「あの字」を又おつしやるやうなれば 明日にも countess は同伴おたづね申上げます

日本人の手紙だけよんで それで満足してゐるもののためには もうすこし意地わるでない〝ためになる〟手紙をお書き下さい わたくしだけ怒つてのぼせてゐてもつまりませんから あなたがお怒りになりさうな事を書きたいと思ひましたが 心のよいものはどうしてもわるい事は書けません これはきつとわたくしが始終おいのりをしてゐるためでせうと思ひます

いづれそれではおめにかゝつてけさのしんぶんにあなたと菊池さんがたいそう御にこやかにおうつりになつてゐました アタミなんぞよりどのくらゐおたのしみな文でせうか

[やぶちゃん注:「メリメエ」小説「カルメン」(Carmen)で知られるフランスの作家・歴史家・考古学者で政治家もあったプロスペル・メリメ(Prosper Mérimée 一八〇三年~一八七〇年)。パリのブルジョワの家庭に生まれ、法学を学んだ後に官吏となり、一八三四年にはフランスの歴史記念物監督官として多くの歴史的建造物の保護に当たった。ナポレオンⅢ世の側近の元老院議員として出世を遂げた。青年期には二十年上の作家スタンダール(Stendhal)とも親交を持った。公務の傍ら、戯曲や歴史書などを書いたが、メリメは神秘主義と歴史と非日常性を愛した。メリメの物語はしばしば神秘に満ち、外国を舞台にしており、スペインとロシアが頻繁に発想の源となっていた、とウィキの「プロスペル・メリメ」にある。ここで言う「手紙」は私自身不学にして未読なれば、綿引氏に注に頼ることとする。『メリメに強い関心を持っていた芥川は、作品中で言及することも多く、作品への影響関係も指摘されている。メリメの書簡集はいくつか刊行されているが、ここでいう「手紙」は、『未知の女への手紙』(芥川は『誰かわからない女に宛てた恋愛書簡集』と訳出)を指すと思われる。これはメリメが一八三二年から一八七〇年にかけてある女性にあてて書いた三三二通の書簡集であり、「手紙の形式を借りた美しい小説」(岩波文庫版『ある女への手紙』の江口清氏の解説)との評がある。芥川は「文芸的な、余りに文芸的な」の「十八 メリメエの書簡集」のなかで、書簡集に書かれた二つの挿話を挙げて論じ、また小説「歯車」の第四章では、カフェで『メリメエの書簡集』を読む場面を描き、彼の小説と同様に閃く鋭いアフォリズムを書簡集のなかに見出し、「この影響を受け易いことも僕の弱点の一つだつた」と書いている』とある。綿引氏の示された谷崎潤一郎との論争として知られる「文藝的な、餘りに文藝的な」(昭和二(一九二七)年四月・五月・六月・八月発行の雑誌『改造』に掲載された連載文芸論)の「十八 メリメエの書簡集」は私の古い電子化の「文藝的な、餘りに文藝的な(やぶちゃん恣意的時系列補正完全版) 芥川龍之介」で正字正仮名で読める。また、「齒車」(事実上の遺稿遺作。昭和二(一九二七)年六月一日発行の雑誌『大調和』に「歯車」の題で「一 レエン・コオト」のみが掲載され、龍之介自死後、同年十月一日発行の雑誌『文藝春秋』に前記「一」も再録して、全章「歯車」の題で掲載された)のそれ(正しくは「四 まだ?」で結構長い)も、私の古い電子化の「齒車」で読める。さらに、綿引氏は添えて、『なお、堀辰雄「聖家族」には、主人公河野

「このごろよみました日本人の手紙はつまりませんでした」これはこの直近に来信した芥川龍之介の手紙を揶揄したものであろう。

「アタミ」熱海であろうが、意味不明。この時期に龍之介と熱海の接点は年譜上では見当たらない。

「根性わるの外國の人たちのはなし」内容不明。

「修善寺からお書きになつた時」「片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅲ】」の頭の注で既注。

「そのメリメエの友だちとかいふ人」やはり綿引氏の注をお借りする。これはメリメの死後に刊行された一八七三年に刊行された文集「未知の女への手紙」(Lettres à une Inconnue)に於いて『メリメが手紙を書いた相手であるジェニイ・ダカン』(Jeanne Dacquin)『(ジャンヌ・フランソアーズ・ダカン』(Jeanne François Dacquin)『一八一一~一八九五)を指すと思われる。文学好きで英語・ドイツ語・ギリシャ語にも通じた才媛であったが、「学問を鼻にかける点や、理屈っぽさや、皮肉ずき」はメリメにとって好ましくなく、「気まぐれと自尊心からくる彼女のコケットリイは、しばしばメリメをひきずりまわし」悩ませたという(岩波文庫解説)』とある人物である。

「渡辺とめ子」(明治一五(一八八二)年~昭和四八(一九七三)年)は歌人。東京生まれ。本名は渡邊留子。陸軍大将大山巖(いわお 天保一三(一八四二)年~大正五(一九一六)年:大警視・陸軍大臣・陸軍参謀総長・文部大臣・内大臣・元老・貴族院議員を歴任。西郷隆盛の従兄弟)の四女。お茶の水女学校卒。明治三四(一九〇一)年に銀行員の渡辺千春と結婚したが、大正七(一九一八)年に死別し、後に廣子の属した『心の花』に参加。大正一四(一九二五)年歌集「高原」を刊行している。また、綿引氏の注によれば、『片山廣子のすすめと資金援助により、山川柳子、村岡花子らと昭和三』(一九二八)『年に『火の鳥』を創刊。筆名は竹島きみ子』とし、まさにこの『大正十四年』の翌月の『七月の『文化生活』第五巻第七号に、廣子は短歌「一つのつばめ(熱海に渡邊夫人を訪ふ)」十二首を発表している』とある。他にも歌集「立春」「原型」など。昭和一九(一九四四)年に第六回木下利玄賞を受賞している(綿引氏に引用部以外は日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」に拠った)。なお、当時のとめ子は満四十二歳。廣子は満四十七歳である。

「ほととぎすの浪子の妹」徳冨蘆花のベスト・セラー小説「不如帰」(ふじょき:明治三一(一八九八)年十一月二十九日から翌年五月二十四日にかけて『国民新聞』に掲載され、後の明治三三(一九〇〇)年一月に出版されて大評判となった。モデルは大山巖の先妻との間にできた長女信子。結核のために二十歳で早世した。巖は後にとめ子の母である捨松と結婚するが、小説の中で、『主人公の浪子は』、『結核のために夫との幸せな結婚生活を姑によって引き裂かれ、実家に戻されると、『今度は薄情な継母に疎まれ、父が建ててくれた離れで寂しくはかない生涯を終える』ことになっている。ところが、『この小説に描かれた冷淡な継母が捨松の実像と信じた読者の中には』、『彼女に嫌悪感を抱く者が多く、誹謗中傷の言葉を連ねた匿名の投書を受け取ることすらあった。捨松は晩年まで』、『そうした風評に悩んでいたという』とウィキの「大山捨松」にある。

「西洋人たちの中では神さまと」「それから藝者との中間ぐらゐに大事にされてゐます」何故にそこまで西洋人受けしたのか判らない。綿引氏も注を附しておられない。よほどチャーミングな顔立ちであったものか? 写真もネットには見当たらず、不明。

「あの字」意味不明の「アタミ」であろう。

「countess」伯爵夫人。女伯爵。渡邊とめ子の父大山は、伯爵・侯爵を経て公爵となっている。

「けさのしんぶんにあなたと菊池さんがたいそう御にこやかにおうつりになつてゐました」不詳。綿引氏も『未詳』とされる。

「アタミなんぞよりどのくらゐおたのしみな文でせうか」皮肉なのだろうが、これもちょっとコーダとしては意味不明である。]

□片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅴ】 大正一四(一九二四)年六月二十四日附(底本書簡番号⑨)

急に手紙をあげることを思ひ立ちました 犬養さんが渡辺とめ子さんの命のためにあなたの御出席を願ひにおいでになりましたらうか もしおいでになりましたら ぜひおききいれ下さい 渡辺さんのためにもわたくし自身のためにもお願ひします

先だつて非常に不愉快な気分の時に自制心がなくなつて不愉快な詩をおめにかけた事をすまなく思つてをります 自分の気持がどんなであつてもそのためにあなたのお気持まで不愉快にする必要はなかつたのですが、ただその時わたくしは支那人になりたいとさへおもふほどに悲観してゐたのでした

わたくしほどに自尊心のつよい人間が支那人になる事を祈つたと想像して御らんになつてあの不愉快な詩をおゆるし下さい ちひさいお子さんがたにおめにかゝつた時にあなたのおぐしの一すぢも あのお子さんがたのためには全世界よりも大切なものだとしみじみおもひました

さうおもひながら あなたのお心持をいためるやうなあんな詩を考へた事は わたくしもよほどめちやな人間です

すべて流していただけるものなら 流していただきたいとおもひます そしておわびをいふ機會をあたへていただければうれしいとおもひます いまわたくしは非常にじりじりしてゐます こんな気持では死ぬのもはぢです 生きるのもはぢです 一日も早くほんたうの老年の静かな心が来るやうに そればかりをいのります 軽井澤でおめにかゝつてゆつくりいろいろなお話を申上げたいとそればかり考へてをりましたが けふはそんなに遠いことを考へてゐられなくなりました 明日を待たずに今夜この手紙をかく方がいゝやうにおもひましたから書きます

なほまた わたくしからお願ひした事は犬養氏にはないしよに願ひます さきまはりしたと思はれる事はつらうございますから

六月二十四日夜十時 ひろ子

龍之介様 御もとに

[やぶちゃん注:「犬養さん」首相在任中の昭和七(一九三二)年五月十五日に暗殺された犬養毅の三男で、当時は作家であった犬養健(たける 明治二九(一八九六)年~昭和三五(一九六〇)年)であろう。龍之介より四つ年下である。学習院高等科を経て東京帝国大学哲学科中退後、白樺派の作家として活動した後、政界入りした(昭和五(一九三〇)年の第十七回衆議院議員総選挙に立憲政友会公認で立候補して初当選)。第二次世界大戦中の昭和一七(一九四二)年に翼賛会選挙で当選し、戦後の昭和二七(一九五二)年に吉田茂首相の引き立てにより、法務大臣に就任したが、造船疑獄における自由党幹事長佐藤栄作の収賄容疑での逮捕許諾請求を含めた強制捜査に対し、重要法案審議中を理由に指揮権を発動し、逮捕の無期限延期と任意捜査に切り替えさせた。指揮権発動の翌日に法務大臣を辞任したが、この指揮権発動のために犬養は事実上、政治生命を絶たれた(佐藤は政治資金規正法で在宅起訴されたが、国連加盟恩赦で免訴となった)。参照したウィキの「犬養健」によれば、『作家としていくつかの佳品もあるが、造船疑獄における指揮権発動のために日本ペンクラブ加入を断られている。現在ではその文名を知る人は多くないが、義父の弟にあたる長与善郎や武者小路実篤の影響を受けて小説を書き』、昭和一八(一九二三)年には処女作品集「一つの時代」を刊行している。『精緻な心理描写と繊細な感じかたが評価され、のちに政治に転身してからも文士時代の知友との交際があった。俳優の上山草人』(今の若い人には昭和二九(一九五四)年の黒澤明の「七人の侍」での琵琶法師役を演じた役者というのが、通りがよかろう)『が学生時代』、『犬養家に寄宿していたことから知己であり、草人と妻の山川浦路、浦路の妹の上山珊瑚をモデルとした私小説』「女優」も『発表している』とある。芥川龍之介の書簡にも彼宛のものはないものの、友人へ送った中に、彼の小説を具体に挙げて褒めたり、一緒に食事を摂ったところ、などとあって、一時期、非常に親しくしていたことが判る。

「渡辺とめ子さんの命」(めい:ここは「懇請」の謂いであろう。大山巖の遺光というべきか)「のためにあなたの御出席を願ひに」片山廣子が中央公論社の昭和四(一二二九)年七月号『婦人公論』に松村みね子名義で掲載した「芥川さんの囘想(わたくしのルカ傳)」の中に(私の古い電子化で、私の偏愛する作品である。登場人物が全てイニシャルであるため、それを同定比定したりした注のブログ・ページもある)、

*

ある夏、たぶん震災よりもあとだつた、W 伯爵夫人の友人たちが夫人の歌集出版の記念會をした。

ちやうど七月七日の夜で、七夕のかざりをし、笹の葉に短册を下げた。短册には萬葉の七夕の歌をかいてあつた。それから、梶の葉の形に紅白黃靑の紙をきりぬき、メニユーにした。その夜 A 氏も招ばれて出席した。

食事がをはり別室で煙草になる時、大ぜいの女の人たちがその梶の葉のメニユーを持つて A 氏のまはりに駈けあつまり署名を求めた。一度に大勢がよりあつて一人の A 氏が波の中に沈んだやうに見えた。そのうち、もう澤山、もう澤山、と A 氏は息を切つて窓のとこへ逃げ出して立つてゐたが、まるで鬼ごつこみたいで愉快な光景だつたさうだ。後日その會の出席者たちはしみじみ追懷した。愉快だつたね、じつに。ああいふ騷ぎは、ダンスみたいなもので、あれは、熱ね! とある一人が云つた。それをきいてる私は、人氣は熱なのだな、と思つた。

A 氏葬式の樣子を人づてに聞いた時、私はまた、熱にみちた人間の波のよせ返る姿を考へた。

*

無論、「W 伯爵夫人」が渡邊とめ子、「A 氏」が芥川龍之介である。大正一四(一九二五)年刊行の歌集「高原」の出版記念パーティと思われるが、月日を同定出来ない。芥川龍之介年譜にはない。

「不愉快な詩」綿引氏の注に、『詳細不明だが、書簡⑧の内容に関連するものと想像される』とある。しかし、この謎の「詩」という正体不明の存在は、かなり問題がある。以下で、廣子は「ちひさいお子さんがたにおめにかゝつた時にあなたのおぐしの一すぢも

あのお子さんがたのためには全世界よりも大切なものだとしみじみおもひました」「さうおもひながら あなたのお心持をいためるやうなあんな詩を考へた事は

わたくしもよほどめちやな人間です」と言い、「すべて流していただけるものなら 流していただきたいとおもひます そしておわびをいふ機會をあたへていただければうれしいとおもひます

いまわたくしは非常にじりじりしてゐます こんな気持では死ぬのもはぢです 生きるのもはぢです 一日も早くほんたうの老年の静かな心が来るやうに そればかりをいのります」とまで告白するそれは、最早、尋常一般な倫理を超えているものとしか思えない。これはこの片山廣子書簡の特異点として

「ただその時わたくしは支那人になりたいとさへおもふほどに悲観してゐた」「わたくしほどに自尊心のつよい人間が支那人になる事を祈つたと想像して御らんになつて」ここはこの書簡群の中で、唯一、片山廣子に不快感を持った箇所である。この「支那人になりたい」「支那人になる」という比喩表現には中国人に対するある種の差別的意識が混入している(「わたくしほどに自尊心のつよい人間が」という部分はそう考えざるを得ない)ことは間違いないからである。

「ちひさいお子さんがた」因みに、この書簡のクレジット当時、長男芥川比呂志は満五歳、多加志は満二歳であった。也寸志はこの翌月の七月十二日に生まれであった。《不完全版》では、私は「この書簡は、前の書簡Ⅳとの間、即ち、大正一四(一九二五)年六月一日よりも後、本書簡投函の六月二十四日より以前の、その二十日程の間に、廣子が龍之介の子らを実見していることを意味する。子らと廣子が顔を合わせるとすれば、廣子が芥川家を訪問した可能性が最も高い。但し、年譜的事実としてはそのような記載はない」と述べたのだが、それ以前のことであっても、廣子の意識の中でフィード・バックしたとすれば、おかしくはない。その見解は断定は出来ないということである。但し、以下は今も同感である。則ち、何より――この冒頭部の龍之介の子らに対する廣子の感じ方――これは私が「芥川龍之介遺書全6通 他 関連資料1通≪2008年に新たに見出されたる遺書原本やぶちゃん翻刻版 附やぶちゃん注≫」の『□4 「わが子等に」遺書』の注で『芥川龍之介は芥川比呂志・多加志・也寸志という三人の自己の分身である「わが子等」から永遠に愛される、何よりも誰よりも「より良き父」である、ためにこそ、自死したのである』と感じたことを、廣子が鮮やかに裏付けてくれた言葉として響いてくるのであるが、如何であろう? 吉田氏の解説では、『「あんな詩」とはどんな内容かわからないが、あるいは「越し人」や「相聞」に応じるような内容のものであったろうか』と記されている。「越し人」は先に述べた同年三月の『明星』に掲載された「越しびと 旋頭歌二十五首」である。また、ここで吉田氏が言っている「相聞」は、恐らく龍之介の詩としては最も人口に膾炙している、廣子への思いを詠った次の龍之介の文語定型詩を指していると考えてよい(これはマチネ・ポエティックの連中が現代詩の文語定型詩の中で数少ない美しい成功例と讃えたものである)。初出は本書簡の同年同月である六月一日発行の雑誌『新潮』に掲載された「澄江堂雜詠」で、その最後に「六 沙羅の花」として所載しているものである(リンクは全て私の古い電子化。以下、総て「相聞」関連の引用は底本に岩波旧全集を用いている)。

*

沙羅の花

沙羅木は植物園にもあるべし。わが見しは或人の庭なりけり。玉の如き花のにほへるもとには太湖石と呼べる石もありしを、今はた如何になりはてけむ、わが知れる人さへ風のたよりにただありとのみ聞こえつつ。

また立ちかへる水無月の

歎きをたれにかたるべき。

沙羅のみづ枝に花さけば、

かなしき人の目ぞ見ゆる。

*

本書簡との発表の近さといい、これがまず念頭に浮かぶものでは確かにある。但し、龍之介遺稿「或阿呆の一生」には、別なこの「相聞」と同形式の文語定型詩を引用した、ずばり廣子を語った「三十七 越し人」があるので、吉田氏の想起したものが以下に示すものであった可能性も排除は出来ない。

*

三十七 越 し 人

彼は彼と

風に舞ひたるすげ

何かは道に落ちざらん

わが名はいかで惜しむべき

惜しむは君が名のみとよ。

*

更に付言すると、他にも、以下のような「相聞」と題する、やはり廣子を詩想の対象としたとしか思われない詩が龍之介にはある。

*

あひ見ざりせばなかなかに

空に忘れてすぎむとや。

野べのけむりもひとすぢに

命を

*

これらの詩の詳細や掲載(出所)については「やぶちゃん版芥川龍之介詩集」の各詩の注を参照されたい。ところが実は、芥川の書簡を閲すると、以下のような二連形式の「相聞」(標題はない)が、上記の大正一四(一九二五)年六月一日『新潮』発表以前に存在することが判明する。それが「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」の室生犀星宛大正一四(一九二五)年四月十七日修善寺発信の書簡11(旧全集書簡番号一三〇六)に現われるものである。書簡全体を引用しておく。

*

澗聲の中に起伏いたし居候。ここに來ても電報ぜめにて閉口なり。三階の一室に孤影蕭然として暮らし居り、女中以外にはまだ誰とも口をきかず、君に見せれば存外交際家でないと褒められる事うけ合なり。又詩の如きものを二三篇作り候間お目にかけ候。よければ遠慮なくおほめ下され度候。原稿はそちらに置いて頂きいづれ歸京の上頂戴する事といたし度。

歎きはよしやつきずとも

君につたへむすべもがな。

あまつそらには雲もなし。

また立ちかへる水無月の

歎きをたれにかたるべき

沙羅のみづ枝に花さけば、

かなしき人の目ぞ見ゆる。

但し誰に見せぬやうに願上候(きまり惡ければ)尤君の奥さんにだけはちよつと見てもらひたい氣もあり。感心しさうだつたら御見せ下され度候。末筆ながらはるかに朝子孃の健康を所祈り奉り候この間君の奥さんの抱いてゐるのを見たら椿貞雄の畫のとよく似た毛糸の帽子か何かかぶつてゐた。以上

十七日朝

澄江生

魚眠老人梧下

二伸 例の文藝讀本の件につき萩原君から手紙を貰つた。東京へ歸つたら是非あひたい。御次手の節によろしくと言つてくれ給へ。それから僕の小說萩原君にも讀んで貰らひ、出來るだけ啓發をうけたい。何だか田端が賑になつたやうで甚だ愉快だ。僕は月末か來月の初旬にはかへるから、さうしたら萩原君の所へつれていつてくれ給へ。僕はちよつと大がかりなものを計畫してゐる。但し例によつて未完成に終るかも知れない。

*

この室生宛書簡への諸注は「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」を参照されたいが、この龍之介の『誰に見せぬやうに願上候(きまり惡ければ)尤君の奥さんにだけはちよつと見てもらひたい氣もあり。感心しさうだつたら御見せ下され度候』という言辞を慮るなら、この二連の「相聞」への龍之介の深い感懐と作詩への強い自信が伝わってくる。室生はまた、龍之介よりも前に廣子を知っており、龍之介の廣子への恋情をも深く知っていた数少ない一人でもあったのである(最初に廣子へ好奇心を抱いたのは寧ろ犀星であったとも伝えられる)。なお且つ、この一般に最も知られていない前半の「歎きはよしやつきずとも」の詩は、それ単独で十二日後の小穴隆一宛大正一四(一九二五)年四月二十九日修善寺発信の「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」書簡12(旧全集書簡番号一三一六)中にも現われているという事実にも着目すべきであろう。実は前にも言った通り、「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の「越しびと」の私の注で示したように、「越し人」には、廣子が龍之介の死後にあっても許し難い忌まわしい瑕疵があると感じていた以上、それへ廣子が容易に唱和したというのは、すこぶる考えにくいのである。されば、それは龍之介の「相聞」詩群でなくてはなるまい。とすれば、私は龍之介が廣子に示したものは、実はこの室生書簡に示された二連の、最も古く、最も龍之介が会心の作としていたところの「相聞」であったのではなかろうか? と私は考えるのである。

――いや! ともかくも、この龍之介の詩に対する廣子の唱和した詩、――である!――

――それは我々の想像を絶する――あの淑女然とした廣子から想像出来ない程に!――龍之介の心を根底から揺す振るものででもあったかも知れない「よほどめちやな」詩なのだ!

――あの廣子をして「すべて流していただけるものなら流していただきたいとおも」わせる、廣子にとって過激な詩!

――あの廣子をして「おわびをいふ機會をあたへていただければうれしいとおも」う程の、廣子にとって危険な詩!

――あの廣子をして「非常にじりじり」させる、廣子にとって破廉恥な詩!

――それは廣子に「こんな氣持では死ぬのも」恥、「生きるのも」恥と感じさせる程の詩!

――龍之介を愛する未だ四十七歳だった廣子をして、何と! 「一日も早くほんたうの老年の」愛欲に結びつく『性』を捨てた「靜かな心が來るやうにそればかりいのる」ような! 廣子にとって忌まわしくも妖艶なる詩、であったのだ!――

ああっ! 私は命に換えても――その廣子の詩を、読んでみたかった!!!――

なお、この後に「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」で続く書簡13及び14は、この大正14(1925)年夏の軽井沢再訪の折りのものであるが、そこでは切ない廣子への恋情を無二無三に抑制せんとする龍之介の苦渋が(私には)如実に感じとれる。

なお、吉田氏は、この廣子の書簡Ⅴ相当の引用解説の最後に以下のような解説を附しておられる(吉田氏は本評論では一貫して廣子のことをペン・ネームの松村「みね子」で示しているので注意されたい)。

《引用開始》

堀辰雄の「楡の家」によると、みね子をモデルにした夫人は森(芥川)の死後、娘に向って「……私はね、菜穂子、この頃になってやっと女ではなくなったのよ。私は随分そういう年になるのを待っていました。……私は自分がそういう年になれてから、もう一度森さんにお目にかかって心おきなくお話の相手をして、それから最後のお分れをしたかったのですけれど……」と語っていて、それ以後彼から会いたいといって来ても、婉曲にことわったことになっている。そしてここに引いた夫人のことばは、堀辰雄未亡人多恵子氏によると辰雄の生前、じっさいこの通り、みね子からきいたという。これは手紙を通じて窺える事実とは大きくくいちがっている。おそらく芥川とのことは、彼女と彼の二人だけで、大切に守り通したい秘密だったのだろう。[やぶちゃん注:「みね子からきいた」は原文「きたい」とあるのを訂した。]

《引用終了》

この「楡の家」の説明部分の『と語っていて、それ以後彼から会いたいといって来ても、婉曲にことわったことになっている』という下りは「楡の家」を読む限り、いささか不審な表現(「それ以後彼」の「彼」は文脈からは「楡の家」の主人公「夫人」が「森」を、となるのであるが、これは実際の「廣子」が実際の「龍之介」を、という意味で吉田氏は書いているのではなかろうか?)ではあるが、それは今、問題にしない。それよりもそこで吉田氏が最後に述べた通り、廣子にとっての龍之介との魂の交感は、誰にも語りたくない哀しくも美しい二人だけの秘かなものであったことは想像に難くない。]

[やぶちゃん注:この間に底本では『⑩』とする大正一四(一九二四)年八月三十日附の書簡が入る。これは、既に書いた通り、同年夏、二度目にして最後の軽井沢避暑をわざとすらして、廣子との逢う時間を短くしするために、龍之介は八月二十一日夕刻に東京を発ち、翌二十二日に着いた。その僅か一週間後の八月二十八日(鷺只雄氏はこの日に断定、宮坂覺氏は推定。但し、綿引氏の注に『山川柳子宛片山廣子書簡(大正十四年八月三十一日付)には、廣子が軽井沢から(八月)二十八日に帰京したことが書かれている。芥川はこの年、八月二十日~九月七日までつるやに滞在していた』とあることでこれは確定される)に片山親子(やはり總子も一緒であった)は帰京している。龍之介の帰京は九月七日で、僅か十七日の滞在であった。この『⑩』は、『出立の時あまりあわてましたので みなさんがおわらひになつたらうと思つて あとではすこし恐縮いたしました しかし何もながくは考へてゐられないほどあつうございました うつらうつらゐねむりしながら帰つてまゐりました』とあって、末尾には、『先日途中でゐねむりをやめて一首よみました』とあり、これはその帰京の途中と読め、

*

しらぬ間に月のあかるき夜となりて山なきくににいまかへり来し

いやはてに浅間の山をかへりみてうつし身をたまははなれゆきけむ

*

という歌が記され(この二種は綿引氏注に、『『全歌集』に未収の歌』とある)、その後に、

*

電話ではおはなしが出来ないでもお手紙がいただきたいとおもひます

*

と添えられてある。後者の「たまはあはなれゆきなむ」とは

さらに、底本には『⑭』書簡とする『大正一四年九月二十五日(?)』とする一書簡があり(『?』は『書簡本文の後付には「九月二十三日」と書かれている』ことによる)、それは以下の『⑮』の歌稿「追分のみち」とともに、ここに入るべきものと底本の綿引氏の『書誌』にある。この「歌稿」推定順列の根拠は、『⑭』書簡の中に『信州のうたすこしお見まひにおめにかけます』『先日ある人にこのなつのうたですと云つて見せましたところ うたといへるのはまづ一首しかないといはれましたので大にがつかりしてしまひました』『しかししろうとはなんでも愉快になつてゐさへすればいいのだとおもひました』とあることによるものであろう。冒頭注で示した通り、この歌稿は以下に新たに電子化する。]

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅵ 歌稿「追分のみち」 大正一四(一九二四)年九月二十三日或いは二十五日附(底本(書簡)番号⑮)

追分のみち

沓掛の橋わたるとき見る川はうづまき泡だつにごり水なり

しみじみとわれは見るなり午前さの日のひかりさだまらぬ浮洲のなつぐさ

とほ山にしろき巻ぐもたちなびきけさの朝かぜにすみたる秋ぞら

ただ一羽つばめのとぶを見たりけり車はしりて沓掛をすぐ

草土手の花ぐさの中のしろひつじほそき眼をしてわれらを見たり

はろかにもさびしくありけり浅間嶺は知るらめやけふのわれらのこころ

かげもなくしろき路かな信濃なる追分のみちのわかれめに来つ

遠きやま空にかさなる信濃路のいづくにも蝉のこゑなかりけり

われら三人影もおとさぬ日中に立つて清水のながれを見てをる

しづかにもまろ葉のみどり葉うつりたりこれは山蕗とおなじことをいふ

土橋わたる土橋はゆらぐ草土手をおり来てみれば野びろし畑は

さびしさに壓されてひとは眼をあはすもろこしの葉のまひる日のひかり

傘さしここに待つなり油屋のふるきかど出でて人来たるかと

日のてりに路ねむるなりみちなかの馬糞のうへの青き蝶のむれ

四五本の樹のかげにある腰かけ場ことしもきたり腰かけて見る

しろじろとうら葉のひかる木々ありて浅間のかぜに吹かれたるかな

ひとびとは言ふこともなくながめたり村のなかよりひるの鐘鳴る

友だちら別れむとして草なかのひるがほの花を見つけたるかな

なほこのほかに馬のうたが二首ありましたがどうもおちつきがわるく もつと考へることにいたしました

[やぶちゃん注:この歌稿電子化では特異的に下方に改便箋の番号がアラビア数字で下方に記されてある(1から7まで)この数字が原歌稿に振られているものかどうか、少し判断に迷った(改ページ記号の下方にあるため)ので除去した。綿引氏の注によれば、この歌群は後に若干の取捨と推敲が行われて、標題を「日中」と変えて、大正一五(一九二六)年八月発行の『三田文学』に十八首、後の昭和四(一九二九)年改造社刊の「現代日本文学全集 第三十八篇」(百五十二名の自選短歌を所収する)には十六首、昭和六(一九三一)年改造社刊「現代短歌全集 第十九巻」の「片山廣子集」に十九首が収録されており、歌集「野に住みて」(昭和二十九年)では「日中 信濃追分にて」の題で十七首が収められている。リンクを附したものは、私が既に全電子化を終わっている歌集である(孰れも私の簡単なオリジナル注附きで二〇〇九年公開)。この内、四種の孰れにも所収されなかった二首があり、それは、

草土手の花ぐさの中のしろひつじほそき眼をしてわれらを見たり

遠きやま空にかさなる信濃路のいづくにも蝉のこゑなかりけり

の二首であること綿引氏の異同一覧によって判る。綿引氏はこの歌稿にも所収歌との異同一覧と、注を附しておられる。そこで校合されたリンク先を附した二種の歌集は私も所持しているが、綿引氏の綿密なそれに敬意を表し、屋上屋でそれを検証することは控えた。注も結果して綿引氏と同じようなものになるので全面的に控えることとした。是非、底本を購われたい。以前は「高志の国文学館」公式サイトのこちらで、底本はPDFで無料でダウン・ロードが出来た(現在は底本の第一号は外されてある。私は原本以外に電子データとして保存してある)。ただ、ここで正直に言ってしまうと、実は現在もネット上のあるサイトで、底本が無料で視認が出来、印刷も可能である。しかし私は綿引香織氏のお仕事に敬意を表して活字本を購うべきと存ずる者であるであるからして、敢えて後者のリンクは張らない。悪しからず。]

[やぶちゃん注:さて、さらにこの後にはやはり未公開の大正一四(一九二五)年九月二十九日附の底本書簡番号『⑪』がある。冒頭で『こなひだはお手紙をありがたう

ちやうどその前日あたりうたをおめにかけましたが御落手下さいましたかしら ひらき封』(巻いて折ったものを完封紙で留めただけのものか。これは覗いたりすれば容易に読め、秘密の多い芥川龍之介は好まないタイプの封書で廃棄するということは腑に落ちなくはない)『なのであるひはくづかごに入れておしまひになつたかもしれないとおもひます

どこの雑誌にも出さうとおもひませんでした もうすこしほんとにしろうとになり切ればよいのですが まだくさいところがたくさんありましたから ただふさ子女史』(娘の總子のこと)『に批評をたのんだだけでした』とあり、これは以上の歌稿を指すと考えられるが(綿引氏もそう判断しておられる)、若干、前の歌稿が八月三十日で、この書簡が一ヶ月後というのは、この間、二人の書信のやり取りがなかったことを示し、少し、意外な感じは拭えない気はするのだが、実は芥川龍之介は軽井沢で貰ったらしい風邪のために、九月上旬は床に就き、二十になってやっと床上げをしている(宮坂新全集年譜に拠る)から、龍之介からの書信が途絶えがちになっていたということが、そうした理由によるものと考えれば、特に奇異とは言えない。病臥の情報は或いは堀辰雄経由で廣子に伝わっており、廣子も発信を控えていたものとも思われる。この『⑪』書簡は、芥川龍之介・片山廣子研究では興味深い内容が満載で、堀口大學・岸田国士の訳文よりも廣子の訳の方が上品だという評価を聴いて『鼻をたかくし』たとか、芥川龍之介が、学生時代に紹介を試みて、上手く行かなかった龍之介には、それこそ鬼門である、シングの名をちょっと龍之介をくすぐるのように出したり(私の「シング紹介 附未定稿二種 芥川龍之介 附やぶちゃん注釈」を参照されたい。この作品は問題があり、実は近年刊行された新全集の一番最後に難産のようにして公開されたもので、普通の芥川龍之介愛好家の方でも読んだことがない方が多いはずである)、『ソロモンほどの人がひどいことをいふと思つてふんがいしました(わがなほ尋ねて得ざるものは是なり、われ千人の中には

□片山廣子芥川龍之介宛書簡【Ⅵ】 大正一四(一九二四)年十一月十一日附(底本書簡番号⑫)

龍之介様 御もと ひろ子

けふのやうに雨がふり木の葉が散る日に庭を見てゐますと 句のできないのが残念になります その代りに手紙をかくのもをかしいやうですがそんな事を云つて手紙をかきます

このごろもうすつかりおせきはおなほりになりましたか 昨夜九條夫人の芝居を見物させられました 蓮月のすまゐがたいそう静かでうらやましく思ひました しかしあの草屋にすめといはれても ひとりで御飯ごしらへができなければそれほど幸福でもあるまいと なにかにつけてもめんどくさい自分をきのどくがりました かへりみち道ぶしんのためにまはりみちをしました 去年の今ごろ歩いたことのあるみちでした ゆうべはあたたかでした 一人で歩きながら たつた一年のあいだに一世紀もとし老いたやうな気がしました

わたくしはもういちど百年前の秋の夜にかへるためにはいのちも何もかもすてたく思ひながら歩きました ひどく感傷的な気持ではなかつたのでした。あなたのおつしやつた あのグリンアイド、モンスタアにわたくしもいろんな事を教へられましたよ それまでは計算ちがひをしてゐたのでした それまでわたくしは十二のものを人に與へたいとおもふ時 自分だけ與へて満足できると思つてゐましたが モンスタアの教へによつて自分が人に與へようとするだけのものを人からも求めてゐるといふ事が分りました それでなくてどうしてあんなに不愉快になりませう それと同時にモンスタアでないものが教へてくれました。人から十二あるひは十のものを要求するのはその人をほろぼすものだと。わたくしはさむくなつて一度に一世紀もとしとりました。かはいさうに去年から自分で考へてゐた事は一種の慈善事業だつたと思ひましたらひどくすまなくなりました その後うたはできません 追分にゆかないので、残がないのでやめます

十一月十一夕

支那遊記はまだ出ませんね。[やぶちゃん注:「支那遊記」の「遊」に綿引氏のママ注記が附されてある。「支那游記」が正しい。]

わかい人が書いた文のおけいこみたいなこんな手紙は紙くづかごのそこにあることさへもはぢます 俳句の代りになりませんもの。あなたは常識家でいらつしやるから もつといゝところに沈めて下さるでせうね

[やぶちゃん注:何か投げやりな孤独が表層に張り付いている手紙である。龍之介に何かの応答を求めるものでもない。寄り添おうとする親近性が失われている。さればこそ、処置しようのない沈鬱感が充満している。私の受ける感じは吉田氏の解説の仄めかしとほぼ一致している――いや、それ以上にブルージーである。

「このごろもうすつかりおせきはおなほりになりましたか」既に注した通り、風からは九月二十日で床上げをしている。三男也寸志が十月十五日頃の深夜に発熱し、下旬までなかなかよくならず、落ち着かなかったものの、芥川龍之介の身体は決して良くないわけではなかった。されば、この前後に両者の書簡のやりとりは急激に減っていたものと思われる。

「九條夫人の芝居」綿引氏の注に、『九条武子作の戯曲「洛北の秋」。大正十四年十一月に帝国劇場で上演された』とある。九条武子(明治二〇(一八八七)年~昭和三(一九二八)年)は京都生まれ。西本願寺大谷家に生まれ、十七歳で「本願寺派仏教婦人会」の創設に尽力し、明治四二(一九〇九)年に男爵九条良致(よしむね)と結婚し、ともにロンドンへ赴くが、翌年、別居し、単身、帰国した。明治四十四年、「仏教婦人会」本部長となり、各地を巡回し、宗門の女学校創設や京都女子大学設立運動の中心的存在として女子教育の促進に努めた。また巡回の傍ら、大正一五(一九二六)年には保護少女教育感化施設「六華園」を設立し、初代園長に就任、一方、大正四(一九一五)年に佐佐木信綱を知り、翌年から竹柏会「心の花」同人として歌作、才色兼備の歌人として知られた。大正九年には生前唯一の歌集「金鈴」を刊行、以後、歌集「

「蓮月」綿引氏の注に、『「洛北の秋」の主人公である尼僧。京都西賀茂に庵を結んでいる』とある。以下、私の守備範囲でないので、多く綿引氏の引用をするのを許されたい。

「ひとりで御飯ごしらへができなければそれほど幸福でもあるまい」綿引氏の注に、『廣子は掃除や洗濯は苦ではなかったが、料理には苦手意識があったようで、「私はとても料理が下手で、自分の手でめんどうなお料理をこしらへてたべる愉しみを知らない。」と述べている(「身についたもの」、『燈火節』所収)』とある。

「去年の今ごろ歩いたことのあるみちでした」綿引氏の注に、『ちょうど一年前にあたる大正十三年十一月五日付の書簡⑥の内容と関連するならば、去年芥川とともに有楽町近辺を歩いたことを思い出しながら、一人で歩いているということになる』とある。吉田精一氏の推測もそうなっている。

「百年前の秋の夜にかへるためにはいのちも何もかもすてたく思ひながら歩きました」綿引氏の注に、『「洛北の秋」の舞台は幕末の京都で、季節は晩秋。「百年前の秋の夜に帰りたい」の文意は、直接的には「洛北の秋」の物語の時代に帰りたいということになるが、直前に「たつた一年のあいだに一世紀もとし老いたやうな気がしました」と書かれていることを考えると、今のような苦しみのなかった一年前に戻りたい、という思いを述べていると考えられる。』とある。

「グリンアイド、モンスタア」綿引氏の注に、『シェイクスピアの戯曲「オセロー」』(Othello:一六〇二年作)『に登場するイアーゴのセリフ「O,beware, my lord, of jealousy; It is the greeneyed monster which doth

mock The meat it feeds on.(以下略)」(「ねえ将軍、嫉妬にはご注意下さい。あいつは緑色の目をした怪物です、あいつは餌食にする食べ物をじらして弄ぶ。」)に由来する(傍線は引用者による)。本作はシェイクスピアの四大悲劇の一つで、「嫉妬」が重要な要素となっている』とある。

「支那遊記」芥川龍之介が大阪毎日新聞社海外視察員として大正一〇(一九二一)年三月末から七月中旬まで中国に特派された際の見聞記を纏めたもの。朝鮮釜山経由で田端の自宅に戻ったのは七月二十日頃であった。私はブログ及びサイト(心朽窩旧館)でその総て、則ち、「自序」・「上海游記」・「江南游記」・「長江游記」・「北京日記抄」・「雜信一束」そ(ブログ版は分割別個)の他の参考資料(「芥川龍之介中国旅行関連書簡群(全五十三通) 附やぶちゃん注」・「芥川龍之介中国旅行関連(『支那游記』関連)手帳(計2冊)」・「新藝術家の眼に映じた支那の印象 芥川龍之介談 附やぶちゃん注」・『芥川龍之介「岩見重太郎」(「僻見」より) 附やぶちゃん注』)を電子化している。当時、中国在住であった私の教え子の全面協力を得て、芥川の辿った場所を可能な限り辿り、現在の当該地の写真なども豊富に施してある。なお、ブログ版は、二〇一七年八月岩波文庫刊の山田俊治先生の編になる「芥川龍之介紀行文集」の後書きで、先行文献として、新版の岩波書店の「芥川龍之介全集」の後に、私の姓名とブログ名が掲げられている。私のサイトの公的評価を得た特異点の仕事と言えるので、ここに紹介しておく。]

[やぶちゃん注:最後に大正十四年十二月八日の短い書簡が載る(底本書簡番号『⑬』。「支那游記」の献本の御礼、總子に先に読まれてしまったために御礼が遅れたこと、先夜、堀辰雄が訪ねてきて、芥川家内が皆、息災であることを聴いたこと、『まだ小説でおいそがしうございませう けふめづらしく静かな心持でうちにをりますので とりあへずいろけ』(ちょっとしたご愛敬での謂い)『のみ申上げます』と終っている。]

さても――芥川龍之介と片山廣子――二人はどのような関係だったか?――それは以上の書簡から諸君がそれぞれに感じられればよかろう…………私はしかし――芥川龍之介が最後に愛したのは紛れもなく才媛片山廣子であったことは間違いない――と明言するものである――そうしてどちらがどちらを――ではなく――二人は相思相愛であったのだと私は思う――「それだけのことです」…………

片山廣子芥川龍之介宛書簡(六通+歌稿) 完