やぶちゃんの電子テクスト集:小説・戯曲・評論・随筆・短歌篇へ

雜信一束 芥川龍之介 附やぶちゃん注釈

[やぶちゃん注:大正14(1925)年11月3日改造社より刊行された単行本紀行文集『支那游記』(「自序」の後、「上海游記」・「江南游記」・「長江游記」・「北京日記抄」そして本作を掉尾に構成)に掲載。初出未詳。『支那游記』の「自序」に『「雜信一束は畫葉書に書いたのを大抵はそのまま收めることにした。しかし僕のジヤアナリスト的才能はこれ等の通信にも電光のやうに、――少くとも芝居の電光のやうに閃いてゐることは確である。』と記している。底本は岩波版旧全集を用いたが、底本は各標題を除き本文総ルビであるため、訓読に迷うもののみのパラルビとした。さて、芥川はその自序で以上のように語っているのであるが、しかし、「芥川龍之介中国旅行関連書簡群(全53通) 附やぶちゃん注釈」を見て頂けば判る通り、現存する中国からの芥川の書信、岩波版旧全集書簡番号八七七(上海ヘ向かう筑後丸から芥川家宛の絵葉書。新全集書簡番号924)から九二六(天津から中国在住の友人齋藤(西村)貞吉宛絵葉書。新全集書簡番号995)までの49通と新全集の増分2通も含めて、それらの中には本篇と一致するものはおろか、その消息の中に本篇各篇の詩想を直接に連想させる感懐や機知を見出すこと自体が難しい。従って私は、自序の言葉は虚構であり、本作は帰国後(帰国から本単行本発行まで4年4ヶ月が経過している)、旅行中に得た素材(「三 黃鶴樓」の私の注で引用した手帳等)を時間をかけて充分に熟成させた上での創作推定する(新全集の宮坂覺氏の年譜の著作欄には、根拠は不明であるが、本「雜信一束」を『(推定)』と注して大正14(1925)年6月の項に記しておられる)。更に私は、芥川龍之介は確信犯的に、この単行本発刊の前年、大正13(1924)年4月8日に発表されたジュウル・ルナアル著岸田国士訳「葡萄畑の葡萄作り」の中の「エロアの控え帳」を土台として、その詩想を本篇に換骨奪胎していると断言するものである。御不審の向きは、私のテクスト「エロアの控え帳」をお読みあれ。但し私は、芥川が剽窃している、などと物言いしている訳では決してないことは言い添えておく。なお、各篇の後ろに私の注を附した(「一」と「二」はペアと判断し、「二」の後ろに纏めた)。最後に、本紀行群に見られる多くの差別的言辞や視点についての私の見解は、既に「上海游記」の冒頭の注記に示しているので、必ず、そちらを御覧頂いた上で本篇をお読み頂きたい。【2009年7月6日】

新テクスト「芥川龍之介中国旅行関連書簡群(全53通) 附やぶちゃん注釈」公開に伴い、上記注を一部書き換え、リンクを張った。【2009年8月30日】

中国在住の教え子の考察から「三 黃鶴樓」で芥川龍之介が登ったのは実は「黃鶴樓」ではなく、「奥略樓」であった驚天動地の事実を注で追記した。【2017年10月29日】

一部の誤植や新字を訂し、読みを追加した。【2018年1月10日】]

雜信一束

一 歐羅巴的漢口

この水たまりに映つてゐる英吉利(イギリス)の國旗の鮮(あざやか)さ、――おつと、車子(チエエズ)にぶつかるところだつた。

[やぶちゃん注:芥川は大正10(1921)年5月17日上海に別れを告げて、蕪湖・九江・廬山等を経て、5月26日頃に漢口に到着している。

・「漢口」“Hànkǒu ”は中国湖北省にあった都市で、現在の武漢市の一部に当たる。明末以降、長江中流域の物流の中心として栄えた商業都市で、1858年、天津条約により開港後、上海のようにイギリス・ドイツ・フランス・ロシア・日本の5ヶ国の租界が置かれ、「東方のシカゴ」の異名を持った。

・「車子(チエエズ)」“chēz(ĭ)”現在は車・車両の意味であるが、ここでは人力車又はその車引きを言うと考える。人力車は正しくは黄色い覆いをかけたことから「黄包車」“huáng bāo chē”(ホアンパオチヲ)と言う。因みに、戦前に来日したアインシュタインが憤慨した、この『非人道的な』(私は必ずしもそうは思わない。そうした職業的非人道性を言葉にした時、その人の中に問題のある職業差別のイメージが形成されていはしまいかという疑義があるからである)人力車なるものは明治初期の日本がルーツで、中国には1919年頃に入って爆発的に流行した。1949年以降、中国共産党の指示により廃止されている。筑摩版全集類聚脚注は私同様、人力車ととっているが、新全集注解は「御者。車を言うこともある」とするが、步いている人間が「御者」にぶつかるという注は如何にもおかしかろう。いや、馬「車」なんぞにぶつかった日には、「おつと」危ない、どころか確実にあの世行きである。]

二 支那的漢口

彩票や麻雀戲(マアジヤン)の道具の間に西日の赤(あか)あかとさした砂利道。其處をひとり步きながら、ふとヘルメツト帽の庇の下に漢口(ハンカオ)の夏を感じたのは、――

ひと籠(かご)の暑さ照りけり巴旦杏(はたんきやう)

[やぶちゃん注:「彩票」富くじ、宝くじの類。中国では比較的新しいものと思われる。因みに現在の中華人民共和国では「体育彩票」(スポーツ振興事業)と「福利彩票」(福祉関連事業)の2種が認められている。

・「麻雀戲(マアジヤン)」は正しくは「麻將」で“Májiàng”である。中国起源のゲーム。私は残念ながらルールも知らないので、ウィキの「麻雀」から引用する。『1850年代、上海近辺で馬弔(マーチャオ)、馬将(マーチャン)とも呼ばれた伝統的な紙札遊戯と天九牌(骨牌遊戯の一種)から生まれた遊戯といわれている。創始者は陳魚門(チンイイメン)といわれるが、定かではない。なお、現在の中国語においては麻雀のことを一般に「麻将」(マージャン majiang)という。「麻雀」(マーチュエ maque)は中国語ではスズメを意味する。現在では中国ルールによる麻雀を中国麻雀と呼び、日本における麻雀と区別している』とし、『日本人で初めて麻雀に言及したのはおそらく夏目漱石で、『満韓ところどころ』(1909年)に大連での見聞として「四人で博奕を打っていた。(略)厚みも大きさも将棋の飛車角ぐらいに当る札を五六十枚ほど四人で分けて、それをいろいろに並べかえて勝負を決していた」とある。実際の牌が日本に伝わったのも明治末期で、大正中期以降はルール面において独自の変化を遂げつつ各地に広まっていったともいうが、一般に認知されるようになったのは関東大震災の後である。神楽坂のカフェー・プランタンで文藝春秋の菊池寛らが麻雀に熱中し、次第に雑誌等にも取上げられるようになった。文芸春秋社では自ら麻雀牌を販売していたという』と、ずんずん芥川の近親に近づいてゆく記載が面白い。

・「巴旦杏」は本来、中国語ではバラ目バラ科サクラ属ヘントウPrunus dulcis、アーモンドのことを言う。しかし、どうもこの句柄から見て、漢口という異邦の地とはいえ、果肉を食さないずんぐりとした毛の生えたアーモンドの実が籠に盛られているというのは、相応しい景ではない。実は中国から所謂スモモが入って来てから(奈良時代と推測される)、本邦では「李」以外に、「牡丹杏」(ぼたんきょう)、「巴旦杏」(はたんきょう)という字が当てられてきた。従って、ここで芥川はバラ目バラ科サクラ属スモモ(トガリスモモ)Prunus salicinaの意でこれを用いていると考えるのが妥当である。季語は春。]

三 黃鶴樓

甘棠酒茶樓(かんたうしゆちやろう)と赤煉瓦の茶館(ちやかん)、惟精顕眞樓(ゐせいけんしんろう)と言ふやはり赤煉瓦の寫眞館、――尤も代赭色の揚子江は目の下に並んだ瓦屋根の向うに浪だけ白じらと閃(ひらめ)かせてゐる。長江の向うには大別山(たいべつさん)、山の頂には樹が二三本、それから小さい白壁の禹廟(うべう)………、

僕――鸚鵡洲(あうむしう)は?

宇都宮さん――あの左手に見えるのがさうです。尤も今は殺風景な材木置場になつてゐますが。

[やぶちゃん注:「黃鶴樓」は湖北省武漢市武昌区蛇山にある長江に臨む高楼。古来「天下絶景」の名高く、岳陽楼(湖南省)・滕王閣(とうおうかく:江西省)と合わせて「江南三大名楼」と呼ばれる。仙人子安が黄鶴に乗りこの地を過ぎたとか、三国時代の蜀の仙人費文褘(ひぶんい)が黄鶴に乗り飛び来たってこの楼上に憩うた、或いは、かつては授業でよくやった(いや、私は高校時代に授業でこの話を面白く聴いたことを今も忘れないのである)「武昌志」に載るという話、酒屋の辛某が、長年、酒好きの老人にただで酒を飲ませ、その酒代にと老人が壁に描いた黄鶴が、客の手拍子に合わせて踊り、辛は金持ちになった。十年程して、老人がぶらりとやってきて絵の中の鶴を呼び出すと、それに乗って空へと消えて行った、等という伝承がある。楼自体は三国時代223年に呉の孫権によって軍事目的の警備施設として建造されたが、長く平穏が続いた唐代にあっては文人墨客が訪れる名所として機能するようになった(その後、歴代の戦乱により崩壊を繰り返し、清の同治帝の1868年に再建されたものが光緒帝の1884年に壊されから後は補修されなかった。芥川が登ったのもその残骸であろう。現在のものは1985年に完成した現代建築の新しいものである。以上の歴史的経緯は在日中国人を支援をする中国語専用放送を運営する「株式会社 大富」のHPの「黄鶴楼」の頁を参照した)。【前の取消線挿入と以下の《引用終了》までは2017年10月29日追記】

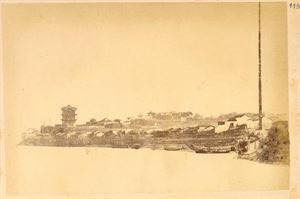

それにしても、私は長く、龍之介がここで如何にも感興を削いだ形で呟いているのが、ずっと気になっていた。私はただ、新築復元されていた黄鶴楼が、龍之介には、田舎芝居の安物の大道具のようにしか見えなかったからだろう、ぐらいにしか憶測したに過ぎなかったのであるが、新たに、中国在住の教え子から以下の興味深い考察――恐らくは芥川龍之介研究家の誰も認識していないであろう事実――を受け取った。以下に引用して示す。写真も彼の送ってくれたものである(1・2・4は写真から絵葉書(或いはそれを複写掲載した古書)と判断出来、それをこの考証の真偽を高める参考引用資料として使用することは著作権上の問題ないと考える。3も恐らくは同じように推定されるが、万一、個人写真で、現在も著作権が存続している場合、当該著作権保有者からの直接親告があれば除去する)。

《引用開始》

現在の黄鶴楼は一九八五年竣工。それ以前はどうだったのでしょうか。清代再建の黄鶴楼は現在のように丘の上ではなく、長江のほとり、現在の長江大橋の橋脚が立つ地点にありました。しかしそれは一八八四年に焼けてしまいました(写真1)。同じ場所に一九〇四年、警鐘楼という西洋風楼閣が建てられました(写真2)。続いてその東側、長江から見て奥(二つの建築が同時に見える写真3。その建物の形状と地形から、位置関係が明らかです)に、一九〇七年、風度楼(写真4)という中国風楼閣も建てられ、竣工後に奥略楼と改名されました。西洋人向けの絵葉書などには、警鐘楼が誤って黄鶴楼として紹介される例もありました(写真2がその例)。しかし概ね奥略楼が黄鶴楼と誤認される時期が続きました。一九五五年、二つの建築はともに長江大橋建設のため撤去されます。

さて、龍之介の武漢訪問は一九二一年です。したがって彼が立っていたのは明らかに現在の黄鶴楼ーー長江から一キロも離れた丘の上に立つコンクリート製の楼閣ではありませんでした。それは奥略楼だったのです。念のため申し添えておくと、なぜ警鐘楼ではないのでしょうか。それは、まず『目の下に並んだ瓦屋根』という彼の表現です。警鐘楼の下には瓦屋根の建物はありません。次には、私の確信です。西洋の城郭みたいな建築が黄鶴楼だなんて、龍之介が受け入れるはずはありません。

結論をもう一度繰り返します。龍之介が立ったのは、現在見られる黄鶴楼ではありません。河岸の奥略楼でした。現在の長江東岸、長江大橋がまさに長江の上に伸びて行く直前の、橋脚聳える場所です。どうかいま一度警鐘楼の写真をみてください。もしここに唐代の黄鶴楼があったのだとしたら、漢詩《黄鶴楼送孟浩然之広陵》で想像される景色『孤帆遠影碧空盡 唯見長江天際流』は、随分と違ったものになるのではないでしょうか。

写真1

写真2

写真3

写真4

《引用終了》

李白の「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」が最も知られるであろうが、やはり私は「武昌志」の説話に基づく、唐詩定番の悠久の自然と無常の人事を詠った崔顥(さいこう)の七律に尽きる。

黃鶴樓

昔人已乘黃鶴去

此地空餘黃鶴樓

黃鶴一去不復返

白雲千載空悠悠

晴川歷歷漢陽樹

芳草萋萋鸚鵡洲

日暮郷關何處是

烟波江上使人愁

○やぶちゃんの書き下し

黃鶴樓

昔人 已に白雲に乘りて去り

此の地 空しく餘(のこ)す 黃鶴樓

黃鶴 一たび去つて 復た返らず

白雲 千載 空しく悠悠

晴川 歷歷(れきれき)たり 漢陽樹(かんやうじゆ)

芳草 萋萋(せいせい)たり 鸚鵡洲(あうむしう)

日暮 鄕關(きやうくわん) 何れの處か 是なる

煙波 江上(かうしやう) 人をして 愁へしむ

○やぶちゃんの現代語訳

昔の仙人は 遙か昔 黄鶴に乗って去り

この地には ただ空しく取り残されている 虚空に聳える黄鶴楼だけが――

仙人の乗った黄鶴は 一度飛び去ったまま もう二度と帰って来ることは ない――

見上げれば 白い雲だけは 千年を経た今も あの仙人が飛び去った昔と同じ如 悠々と大空を流れてゆく――

西の方(かた)眺むれば 晴れ亙る長江の向こう岸には――ああ 美事くっきりと見える――漢陽の街路の木々

南の方(かた)眺むれば かぐわしい春の美しい草花が――ああ 生き生きと茂っている――川の中の鸚鵡州

日が暮れてくる――ああ 私の故里は どっちの方だろう――

川面――立ちこめる夕靄――見やれば 私を万感の郷愁で痛めつける……

以下、芥川も勿論、本詩を思い出したのであった。なお、以下の本文記載については、芥川龍之介の「手帳(六)」(岩波版旧全集第12巻507p~508p)に以下の記載があり、本篇の素材であることが明白である。

○白壁の町。乞食。交番。――石階。――ラマ塔。赤煉瓦の寫眞屋、昭相館、(惟精顕眞樓)――石階total 4 or 5. 茶館、甘棠酒茶樓(三階)。何とか第一倶樂部。――賣女――醉翁仙、蘇小坡、雲龍子。城壁、長江(漢口、舟、波白)。大別山、山頭二三本。禹廟、白壁。向うに煙突見えず、煙。煙突に見えるもの一つ。左手ハ鸚鵡洲、材木置場。その向うは黃麥。――酒樓中へ燕。白羽黑羽の鳥とぶ。鳶。○巡警、白服一、黑服一、boy靑服。

芥川の黄鶴楼訪問は、5月27日か28日若しくは6月2日から5日迄の間と考えられるが、著名な観光スポットであり、恐らく到着早々の前者であろう(中間部は長沙に出かけて留守)。

・「酒茶樓」軽食喫茶店のこと。「茶館」「茶坊」も同じ。三階建て(前注参照)。

・「顕眞樓」写真館の意。「樓」とある以上、二階建て(もしくはそれ以上)。

・「大別山」は武漢の東北、湖北・河南・安徽の三省に跨る山。標高約一〇〇〇メートル、秦嶺山脈の一つ。【二〇一二年六月七日訂正】私の本注が誤りであることをハンドル・ネーム egmont 氏から本日、御指摘を頂いた。以下にその御指摘を転載し、誤謬の深謝と

egmont 氏への謝意を表したい。『大別山とは、現在名「亀山」のことです。黄鶴楼から長江の対岸漢陽区を見ると、長江大橋の右に小高い丘が見えます。ここです。頂きには亀山電視搭が建っており、一帯は亀山公園となっています。麓には魯粛の墓があります。鸚鵡洲は亀山の南側、つまり長江大橋の左の平坦な土地です。ここには三国志に登場する直言の理屈屋禰衡の墓があり、帰元寺という名刹も近くにあります』(私のブログの「egmont 様 深謝とお詫び 藪野直史」へ)。

・「禹廟」紀元前2070年頃の夏王朝の創始者とされる伝説上の帝である禹を祀った祠(やしろ)。治水に功があったから、長江の岸辺に建てられてあったか。現存しない模様。

・「鸚鵡洲」武漢西南の長江の流れの中にある砂洲。後漢の末にこの中州で江夏郡(現・武漢)の太守に鸚鵡が献じられた故事による命名という。

・「宇都宮さん」宇都宮五郎(生没年未詳)。岩波新全集関口安義・宮坂覺編になる「人名解説索引」に『1920年代の中国漢口(現・武漢)イギリス租界にあった武漢洋行の商社マン。芥川の中国特派旅行の際、漢口における連絡先となっており、芥川の漢口滞在には黄鶴楼をはじめとする名所を案内している』とあり、旧全集書簡番号八九二の5月5日附芥川道章宛の上海からの書簡に『二三日中には蘇州南京から漢口の方へ行くつもりです』として、『御用の節は(御用がなくても)支那湖北漢口英租界武林洋行内宇都宮五郎氣附僕にて手紙を頂けば結構です』とある。「人名解説索引」は『武漢洋行』とし、書簡では『武林洋行』とあるのが不審。新全集注解では『英租界武林へ洋行中の宇都宮五郎』という驚天動地の記載が載る。これは、恐らく芥川の書簡にある通り、「武林洋行」が正しいのではなかろうか。中文サイトの近代史の複数の記述に当時の租界に進出した企業の中に同名の「武林洋行」という社名を見出せるからである。]

四 古琴臺

前髮を垂れた小妓が一人、桃色の扇をかざしながら、月湖(げつこ)に面した欄干の前に曇天の水を眺めてゐる。疎な蘆や蓮の向うに黑ぐろと光つた曇天の水を。

[やぶちゃん注:「古琴臺」は千数百年の昔、春秋時代の儒者にして琴の名手伯牙が琴を弾いたとされる旧跡。伯牙は「烈子」の「湯問」に基づく「知音」「伯牙絶絃」の故事で知られる。弾琴の名人伯牙は、その友にして彼の琴を真に理解し楽しんだ鐘子期の死を知って、琴の絃を截って二度と弾かなかったという故事である。現在、古琴台は現在、労働者文化宮閲覧室となっている。芥川の古琴臺訪問は、5月27日か28日若しくは6月2日から5日迄の間と考えられる。

・「月湖」岩波新全集注解では『湖北省漢陽県。城北の大別山の陰にあるものを東月湖、白城の西北、梅子山の外にあるものを西月湖という』とあるが、『大別山の陰』という表現が、やや不審(「三 黃鶴樓」の「大別山」注参照。地図上で見ても武漢市内と大別山がそんなに近いとは思われない)。【二〇一二年六月七日削除・削除理由は「三 黃鶴樓」の「大別山」の追記注参照のこと。】。武漢の観光を記した中文サイトの「"亞洲桅桿"期待新生」に『龜山風景區東西長1800米,南北最寬260米,海拔90.02米,總面積約55公頃。景區范圍,包括晴川閣、鐵門關、洗馬長街、龜山范圍、東月湖及古琴臺,總面積600余畝』とあり、とりあえずこの東月湖という湖は古琴臺の近くにあることが分かるので、この「月湖」は東月湖に同定してよかろう。]

五 洞庭湖

洞庭湖は湖(みづうみ)とは言ふものの、いつも水のある次第ではない。夏以外は唯(ただ)泥田の中に川が一すぢあるだけである。――と言ふことを立證するやうに三尺ばかり水面を拔いた、枯枝の多い一本の黑松。

[やぶちゃん注:芥川龍之介は5月29日に訪れている(漢口に戻ったのは6月1日頃)。「江南游記」の「前置き」で、芥川は暫く忘れていた中国旅行の思い出を蘇らせた時、北京の紫禁城の次に洞庭湖の君山(くんざん)を挙げている。君山は湖中に浮かぶ島であるが、現在は渇水期の方が長い様子で、陸繋島(湖底に舗装道路が敷設されている)と記されているものが多い。芥川の本件の記載も、この時正に干上がったその無惨な(荒涼としたでも、汚いでもよい)洞庭湖を見たことのみを表明しているのである。5月30日附與謝野寛・晶子宛旧全集九〇四書簡(絵葉書)では、自作の定型歌(「江南游記 二十五 古揚州(下)」の「明星派」の注を参照)を掲げ『長江洞庭ノ船ノ中ハコンナモノヲ作ラシメル程ソレホド退屈ダトオ思ひ下サイ』とし、同じく同日附松岡譲宛旧全集九〇五書簡(絵葉書)では、『揚子江、洞庭湖悉濁水のみもう澤國にもあきあきした』とさえ記している。芥川は確かに詩に歌われ、古小説の美しい舞台として憧憬していた洞庭湖に、激しく失望したのであった。]

六 長沙

往來に死刑の行はれる町。チフスやマラリアの流行する町、水の音の聞える町、夜になつても敷石の上にまだ暑さのいきれる町、鷄さへ僕を脅すやうに「アクタガハサアン!」と鬨(とき)をつくる町、………

[やぶちゃん注:「長沙」は、洞庭湖の南東凡そ70㎞、洞庭湖に流れ込む湘江の右岸に位置する古い歴史をもつ湖南省の省都。後に、ここに書かれた内容は、特に「往來に死刑の行はれる町」に関わって、大正15(1926)年1月、名品「湖南の扇」にインスパイアされることとなる。]

七 學校

長沙の天心第一女子師範學校並に附屬高等小學校を參觀。古今に稀なる佛頂面をした年少の教師に案内して貰ふ。女學生は皆排日の爲に鉛筆や何かを使はないから、机の上に筆硯(ひつけん)を具へ、幾何や代數をやつてゐる始末だ。次手(ついで)に寄宿舍も一見したいと思ひ、通辭の少年に掛け合つて貰ふと、教師愈(いよいよ)佛頂面をして曰、「それはお斷り申します。先達(せんだつて)もここの寄宿舍へは兵卒が五六人闖入し、強姦事件を惹き起した後ですから!」

[やぶちゃん注:この訪問は5月29日~6月1日の4日間の長沙滞在の恐らく前半での出来事と思われる。本篇について関口安義氏は「世界文学としての芥川龍之介」(2007年新日本出版社刊)で『芥川は中国特派員として、見たこと聞いたこと感じたことを記すことを心がけた。が、あまりに率直な書き方だと検閲にひっかることも十分承知していた。それゆえ時に面白おかしい表現でレトリックに工夫を凝らし、検閲官の目を誤魔化すという技法を用いるのである。排日のため日本製の鉛筆を用いないとか、女子師範で日本兵士の強姦事件があったということを伝えるのに、「古今に稀なる仏頂面(ぶっちょうづら)をした年少の教師」をあえて登場させ、読み手の関心がそちらに向かっているすきに伝えたいことを伝えている』と美事な分析をなされ、また「特派員芥川龍之介――中国で何を見たのか――」(1997年毎日新聞社刊)でも、芥川龍之介のジャーナリスト精神の現われの一つとして、この鉛筆(当時の中国で用いられていた文具類は殆んどが日本製であった)と強姦事件を挙げて、『普通ならこういう体験は文章化しないものだろう。政府の植民政策の失敗を証明しているようなものだからだ。が、彼は多くの見聞の中から選択し、あえてそれを書き留めた。そこに芥川龍之介のジャーナリストの本領が宿る。彼は湖南の省都長沙での強い反日感情をしっかりと受け止め記事にした。その精神は、帰国後の「将軍」や「桃太郎」など、初期プロレタリア文学にも通う作品を生み出す土壌であったのだ。』と記される。私は、関口氏のこの、今まで不当なる評価を与えられてきた『支那游記』の諸作の、そのいぶし銀の真に見るべき演技にこそスポット・ライトが当てられるべきであるというべき見解に、諸手を挙げて賛同するものである。さればこそ、このように敢えて長々と引用をさせて頂いた。

なお、ここに書かれた事実も、前項で注した後の小説「湖南の扇」に効果的に用いられている。主人公「僕」と同期で一高から東大の医科へ入学した元秀才留学生で旧知の案内人、譚永年は一日、湘江をモーター・ボートで案内するのであるが、その途中、すれ違ったボートの舳先に処刑されたばかりの匪賊黄六一の頭目の愛人の姿を見かける。これが主題の伏線となるのだが、その直後に、「僕」は彼女の素性を問うて、「ぢやあの女は藝者か何かかい?」と訊く。それに譚が答えて、

*

「うん、玉蘭と言ふ藝者でね、あれでも黃の生きていた時には中々幅を利かしてゐたもんだよ。………」

譚は何か思ひ出したやうに少時(しばらく)口を噤んだまま、薄笑ひばかり浮かべてゐた。が、やがて卷煙草を投げると、眞面目にかう言ふ相談をしかけた。

「嶽麓(がくろく)には湘南工業學校と言ふ學校も一つあるんだがね、そいつをまつ先に參觀しようぢやないか?」

「うん、見ても差支へない。」

僕は煮え切らない返事をした。それはついきのふの朝、或女學校を參觀に出かけ、存外烈しい排日的空氣に不快を感じてゐた爲だつた。しかし僕等を乘せたボオトは僕の氣もちなどには頓着せず、「中の島」の鼻を大まはりに不相變晴れやかな水の上をまつ直に嶽麓へ近づいて行つた。………

*

とあって、その直後に、同日の晩の、譚との妓館でのシーンとなるようにセットされている。巧妙な絡め方が施されているのである。]

八 京漢鐵道

どうもこの寢臺車の戸に鍵をかけただけでは不安心だな。トランクも次手に凭せかけて置かう。さあ、これで土匪(どひ)に遇つても、――待てよ。土匪に遇つた時にはティツプをやらなくつても好(い)いものかしら?

[やぶちゃん注:芥川は6月6日夜、漢口を列車で出発、鄭州を経て、洛陽に10日に到着している。芥川の旅程からは、以上はとりあえずこの3日間の体験と言えるが、その後、北京到着(11日及び14日説があり確定しないが、当時の交通事情から、どう考えても10日に洛陽の龍門に感動した芥川が11日中に北京に着いているというのはおかしい気がする)までの間も同鉄道に乗っているのであるから、この危惧体験は後者であっても何らおかしくない。また厳密に言えば鄭州から洛陽の部分は隴海線と言い、「京漢鐵道」、京漢線ではない(ただ、芥川が鄭州で車両の乗換を行っているかどうかは分からない。当時の中国鉄道にお詳しい方の御教授を乞うものである)。「京漢鐵道」は現在、北京と広州を結んでいる南北縦貫鉄道(京広鉄道)2,324kmの北半分、北京から漢口(現・武漢市)間の全長約1,220kmの鉄道路線の名称。1897年に清がベルギーに借款を受けて着工、1906年、全線開通した。正式には平漢線と言ったようである(ネット上には京漢線に改称したのは1949年とする記載があり、分かりやすい通称として「京漢鉄道」は用いられていたか)。清朝政府はベルギー・ロシア・フランスが所有していた経営権を回収、1909年に国有化した。これに対する反対運動と暴動が、辛亥革命の大きな火種の一つとなった。

・「土匪」土着民で生活の困窮から、武装して略奪や暴行殺人を日常的に行うようになった盗賊集団を言う。]

九 鄭州

大きい街頭の柳の枝に辮髮(べんぱつ)が二すぢぶら下つてゐる。その又辮髮は二すぢとも丁度南京玉を貫いたやうに無數の靑蠅を綴つてゐる。腐つて落ちた罪人の首は犬でも食つてしまつたのかも知れない。

[やぶちゃん注:「鄭州」は「ていしゅう」と読む。河南省中部の北にある河南省の省都。殷代より続く歴史的古都(中国八大古都の一)。20世紀に入り、華中を東西に貫く隴海線と中国を南北に貫く京漢線の交差点となってから、経済的にも伸張を遂げた。]

十 洛陽

モハメツト教の客棧(かくさん)の窓は古い卍字(まんじ)の窓格子の向うにレモン色の空を覗かせてゐる。夥しい麥ほこりに暮れかかつた空を。

麥ほこりかかる童子の眠りかな

[やぶちゃん注:芥川の洛陽到着は6月7日~10日で確定しない。現在の最新知見では、少なくとも10日に洛陽の龍門石窟を訪問していることは確かであるらしい(新全集年譜)。

・「モハメツト教」以前はal-Islāmイスラム教のことをこう言ったらしいが、Muhammad ムハンマド(570~ 632)は預言者であり、その教えは遠い昔から定まっているのだから、この言い方はおかしい。

・「客棧」旅館・宿屋の意であるが、これはイスラム教の信者達を泊めるモスクに付随した(もしくは近くに備えた)という意味であろうか。

・「麥ほこり」とは、麦打ちをするときに立つ埃りのことを言う。夏の季語である。脱穀機のなかった時代に千歯扱(こ)きで扱(こ)いた麦の穂を玄穀干し(莚を透間のなく重ねて庭一面に敷き、その上に穀類を干すこと)にして直射日光で乾燥させた後、炎天下で棒打ちして実を採る脱穀法を用いた。その際の、黄色い埃りのことを言う。]

十一 龍門

黑光りに光つた壁の上に未(いまだ)に佛(ほとけ)を恭敬(くぎやう)してゐる唐朝の男女(なんいよ)の端麗さ!

[やぶちゃん注:前項注で示した通り、芥川は6月10日に洛陽の龍門を訪問していることは確かであるらしい。「龍門」は河南省洛陽市南方13㎞の伊河の両岸に形成された石窟寺院。中国仏教彫刻史の雲崗期の後を受けた龍門期(494~520)と呼ばれる時期を代表するが、その後も造営維持管理は継続し、龍門石窟自体は唐代の第3代皇帝高宗(628~683)の頃に最盛期を迎える。それを代表するものが高宗の発願になる龍門最大の石窟である675年造営になる奉先寺洞である。]

十二 黃河

汽車の黃河を渡る間に僕の受用したものを擧げれば、茶が二椀、棗(なつめ)が六顆(くわ)、前門牌(チエンメンはい)の卷煙草が三本、カアライルの「佛蘭西(フランス)革命史」が二頁(ペエジ)半、それから――蠅を十一匹殺した!

[やぶちゃん注:鄭州を出て約20㎞の地点で京漢鉄道は黄河を鄭州黄河鉄道橋で渡河する。つい最近まで使用されていたものは二代目で全長3,073m。芥川龍之介が渡ったのは初代で現在(つい最近三代目が架橋)位置よりも並走する二代目を挟んでかなり有意に離れた位置にある(橋脚残骸有り。【2017年10月29日追記:以上の鄭州黄河鉄道橋の記載は、教え子からの最新情報と送って呉れた動画によって補正した。】)。橋上での減速を考えて時速約35㎞程度で計算すると5分程度、考えにくいが天候不良等でもっと減速させて7~10分程度と推定しても、この記載は如何にも「白髪三千丈」中国的誇張表現である(但し、芥川の速読術は神がかったものであったというから、一番嘘くさい『カアライルの「佛蘭西革命史」が二頁半』が一番真実に近いとも言える。

・「前門牌(チエンメンはい)の煙草」“qiánmén”「牌」は「~印」の意。中国製シガレットの銘柄。

・『カアライルの「佛蘭西革命史」』Thomas Carlyleトーマス・カーライル(179~1881)はイギリスの評論家・歴史家。夏目漱石はロンドン留学時に記念館を訪れており、帰国後紀行文「カーライル博物館」を書いている。彼の著作は明治時代から多数和訳されており、本邦の知識人に少なからぬ影響を与えた。“The French Revolution”「佛蘭西革命史」は1837年に出版されたもの。]

十三 北京

甍(いらか)の黃色い紫禁城を繞(めぐ)つた合歡(ねむ)や槐(ゑんじゆ)の大森林、誰だ、この森林を都會だなどと言ふのは?

[やぶちゃん注:芥川の北京到着は6月11日及び14日説があり確定しない。再度言うが、現在の最新年譜(岩波版新全集)の記載(6月11日と読める)にある、10日に洛陽の龍門に感動した芥川が11日中に北京に着いているというのは、無理がある。芥川はその後、7月10日迄、北京に滞在している。

・「紫禁城」明及び清朝の宮殿。明初(1373)に元の宮殿を改築して初代皇帝太祖(洪武帝)が南京に造営したものが最初。後、明の第3代皇帝太宗・成祖(永楽帝)が1406年に改築、1421年には南京から北京への遷都に伴い、移築した。1644年の李自成の乱により焼失したが、清により再建されて1912年の清滅亡までやはり皇宮として用いられた。芥川訪問時は、未だ中華民国臨時政府は居住権の許可を与えていた溥儀一族が内廷内に住んでいた(後、奉直戦争の中で起こった1924年の馮玉祥(ふうぎょくしょう)の内乱(北京政変)により強制退去させられた)。芥川龍之介は北京到着の6月11日以降、恐らく6月25日から7月9日の間に見学しているが、唯一「北京日記抄」の掉尾に(引用は岩波版旧全集から)、

紫禁城。こは夢魔のみ。夜天(やてん)よりも厖大(ぼうだい)なる夢魔のみ。

とあるのみである。この一行は芥川にとって紫禁城がある衝撃的感覚を呼び起こしたことには相違ない。私自身もまた、紫禁城を見た経験から、この芥川の投げつけるような一行が、実は大いに共感出来るのである。しかし、私は中国の思い出にあのスクブス・インクブスの空気に満ち満ちた膨大な虚を最初に想起はしない。即ち実は芥川もそうであったと私は確信する。次の「十四 前門」の謂いを見ても、彼は確かに紫禁城に感動していない。

・「合歡」バラ亜綱マメ目ネムノキ科ネムノキAlbizia julibrissin。落葉高木。ネムノキ属Albiziaは熱帯原産であるが、本種は耐寒性が強く高緯度まで分布する。悪環境にも強く、荒地にも一早く植生する植物としても知られる。何故分かりきった植物なのに注をするのか、って? 私は合歓の花が大好きだからさ。

・「槐」バラ亜綱マメ目マメ科エンジュStyphonolobium japonicum。落葉高木。中国原産で、街路樹によく用いられる。志怪小説等を読むと中国では霊の宿る木と考えられていたらしい。]

十四 前門

僕――おや、飛行機が飛んでゐる。存外君はハイカラだね?

北京――どう致しまして。ちよつとこの前門(チエンメン)を御覽下さい。

[やぶちゃん注:芥川の北京滞在は約1ヶ月(6月11日又は14日から7月10日迄)に及ぶが、これは恐らくその早期の印象であろう。

「前門」は北京市街の正門である正陽門の俗称であるが、まずは「十二 黃河」に示された芥川が中国で常飲した「前門牌」“qiánmén”印のシガレット(恐らくこの正陽門がデザインされているか)を引っ掛けたのだが、それに加えて私は、芥川は「前門(チエンメン)」に女性の会陰を掛けているのではないかと秘かに思うのである。]

十五 監獄

京師(けいし)第二監獄を參觀。無期徒刑の囚人が一人、玩具(おもちや)の人力車を拵へてゐた。

[やぶちゃん注:北京滞在の6月11日又は14日から7月10日迄の間の一齣。期日は不明。

・「京師」の「京」は「大」、「師」は「衆」の意で、多くの人たちの集まる所から帝都の意。当時の北京は中華民国の首都であった。]

十六 萬里の長城

居庸關(きよようくわん)、彈琴峽等(とう)を一見せる後(のち)、萬里の長城へ登り候ところ、乞食童子一人、我等の跡を追ひつつ、蒼茫たる山巒(さんらん)を指して、「蒙古! 蒙古!」と申し候。然れどもその僞(いつはり)なるは地圖を按ずるまでも無之(これなく)候。一片の銅錢を得んが爲に我等の十八史略的ロマン主義を利用するところ、まことに老大國の乞食たるに愧(は)ぢず、大いに敬服仕り候。但し城壁の間にはエエデル・ワイスの花なども相見え、如何にも寨外(さいぐわい)へ參りたるらしき心もちだけは致し候。

[やぶちゃん注:北京滞在の6月11日又は14日から7月10日迄の間の一齣。芥川の「萬里の長城」遊覧の期日は不明だが、早期のものと思ってよい。

・「居庸關」現在の北京市昌平区南口にある万里の長城のシンボル的名所。明代以前の北京にとっての最終防衛線。周囲約4kmのこの難関は「天下第一雄関」と称された。北京から北西に約50km。

・「彈琴峽」は居庸関のある峡谷。そこを流れる川の音が琴を弾くようである、と伝えられたことからの美称。

・「山巒」の「巒」はこの場合、「山並み」「連なる山」の意で、連山、連なった山々の謂いである。

・「エエデル・ワイス」: 所謂、エーデル・ワイス、キク亜綱キク目キク科のウスユキソウ属Leontopodiumの一種を指す。中文ウィキを見ても本種は同定出来ない。大陸の植物にお詳しい方の御教授を乞う。

・「寨外」「寨」は砦の意であるが、ここはそこを含めた「辺境」の意。]

十七 石佛寺

藝術的エネルギイの洪水の中から石の蓮華が何本も歡喜の聲を放つてゐる。その聲を聞いてゐるだけでも、――どうもこれは命がけだ。ちよつと一息つかせてくれ給へ。

[やぶちゃん注:「石佛寺」は雲崗石窟のこと。山西省大同市西方20㎞の武周山南側にある東西約1㎞、約40窟を有する石窟寺院。本来は霊巌寺と呼んだが、現在は雲崗石窟又は石仏寺と呼称する。南北朝時の460年頃、北魏の僧曇曜(どんよう)が第5代皇帝文成帝(440~465)に上奏し開いた通称「曇曜五窟」(第16~20窟)に始まり、その後も造窟造仏が行われた。493年に北魏は平城から洛陽へ遷都、これ以降、北魏は凋落、534年に東魏・西魏に分かれてしまうが、中国仏教彫刻史ではこの460年から494年頃まで期間を本窟を代表させて雲崗期と呼ぶ。日本人建築学者伊東忠太が発見した。芥川龍之介は北京滞在中の6月25日から7月9日の間に雲崗石窟を見学している。この雲崗石窟は6月24日に訪問する予定であったが、列車のストライキにより行けなかったことが分かっている。]

十八 天津

僕――かう言ふ西洋風の町を步いてゐると、妙に郷愁を感じますね。

西村さん――お子さんはまだお一人ですか?

僕――日本へぢやありません。北京へ歸りたくなるのですよ。

[やぶちゃん注:芥川が北京を発ち、天津に着いたのは7月10日の夜。

・「西洋風の町」天津は清末期には直隷総督(官職名。直隷省・河南省・山東省の地方長官。長官クラスの筆頭)の駐在地とされ、李鴻章や袁世凱による洋務派(ヨーロッパ近代文明の科学技術を積極的に取り入れて中国の近代化と国力強化を図ろうとした運動)の拠点であった。1858年のアロー戦争での敗北と天津条約により、1860年に開港されて後は北京の外港として急速に発展した。19世紀後半から20世紀前半にかけてはイギリス・フランス・アメリカ・ドイツ・オーストリア・ベルギー・イタリア・ロシア、そして日本が相次いで租界を置いた(中国で最も租界の数が多い都市であった)。日中戦争では1937年~1945年の間、日本軍が占領した(以上の天津の事蹟はウィキの「天津市」を参照した)。なお、大正10(1921)年8月1日発行の「日華公論」第八巻第八号の「雜錄」に掲載された芥川龍之介談による「新藝術家の眼に映じた支那の印象」には末尾には、

旅行して居る間は時々日本へ歸へりたいと思つたが愈々天津へ來ますと支那の戸口へ來たやうで寧ろ明日經つかと思ひますと徒に惜別の情が込み上げて來るやうです。(七月十一日常盤ホテルにて)

とある。常盤ホテルは当時、天津の日本租界の繁華街壽街通りにあったホテルで、古い写真を見る限り、西洋式の重厚なホテルで、向うへ続く町並みも整然とした西洋風である。

・「西村」これは感触に過ぎないが、この会話は虚構である気がする。この西村は西村貞吉、芥川の府立三中時代の同級生で、東京外国語学校(現・東外語大学)卒業後、各地を放浪の後、中国安徽省蕪湖唐家花園に居を定めていた、この中国行で大いに心配りをしてくれた幼馴染の彼を架空に提示しているのではないかと思われる。同姓の日本人が天津に居なかったとは言わないが、この話柄は明らかに心通じていなければ有り得ない気がするのである(西村貞吉が天津まで見送りに来た可能性も否定は出来ないが、現在のところ確認出来ない)。

・「北京へ歸りたくなるのですよ」芥川は北京を大層気に入り、友人への書簡で「此處なら二三年住んでも好い」「北京にあること三日、すでに北京に惚れ込み候」とまで記している。]

十九 奉天

丁度日の暮の停車場に日本人が四五十人步いてゐるのを見た時、僕はもう少しで黃禍(くわうくわ)論に賛成してしまふ所だつた。

[やぶちゃん注:「奉天」中国東北部(旧満州)の都市で、現在の遼寧省の省都瀋陽(しんよう)市の旧名。清代(1657)に民政機関として奉天府が設置されたことからこう呼ばれた。日露戦争では最後の会戦となった奉天会戦(1905)の激戦地で、日本軍にとっては因縁の地であった。辛亥革命(1912)による清朝滅亡後の中華民国の軍閥による混乱期にあって、ここは、大勢を占めた北洋軍閥に対抗した、張作霖や張学良を代表とする奉天軍閥の拠点ともなった。更に、日清戦争後、日本は着々と植民政策を発展させ、1929年には張学良により瀋陽市と改称されたものの、駅を中心とする市街地の大半が日本の軍部の息がかかった南満州鉄道(次項注参照)の付属地(奉天鉄道付属地の総面積11.6㎡の内、実際の鉄道用地は7%であったことが「世界飛び地領土研究会」の「租界もどきの怪しい特殊地域」で分かる)となって、その行政権や警察権を日本が握って、実質上の日本租界を形成してしまった。「租界」としなかったのは、それに乗じてイギリス等の租界の常連組が満州へ進出することを危惧したことと、租界の場合、管轄が外務省となって軍事的な融通が効かなくなることを不満とした日本の軍部の反対によるものとされる。満州事変(1931)によって関東軍が占領、再度、奉天に改称されたが、日本の敗戦により再び瀋陽と改称された(以上の記載はウィキの主に「瀋陽市」及び上記「租界もどきの怪しい特殊地域」の記載を参考にした)。

・「黃禍論」黄色人種(日本人・中国人)の台頭が白人文明又は白人社会に脅威を与えるという主張。特に著名で、芥川がここで用いているのは、日清戦争末期にドイツ皇帝ウィルヘルム2世が日本の国際的進出はヨーロッパ文明を脅かすとして、日本を極東に閉じ込めることを主張したことを指す(実質的にはヨーロッパ列強のアジア侵略にとって日本の存在が脅威であったため)。これによる実行行為が日清戦争後の下関条約明治28(1895)年による日本の遼東半島領有に対するロシア・ドイツ・フランスが干渉して清国に返還させた三国干渉であった(以上は小学館「日本大百科全書」の鈴木二郎氏の解説を参照した)。現代でも一見正当に見える隠れ蓑を着て、欧米社会に現存している。]

二十 南滿鐵道

高梁(カオリヤン)の根を匍ふ一匹の百足。

[やぶちゃん注:「南滿鐵道」言うところの満鉄。正式名、南満洲鉄道株式会社。日露戦争後の明治39(1906)年設立、昭和20(1945)年の日本の敗戦まで中国東北部(旧満州)に存在した、日本の特殊会社。鉄道事業を中心に、極めて広範囲な事業展開をし(最盛期には80余の関連企業があった)、軍部と連携して満洲経営の中核であった(以上は主にウィキの「南満州鉄道」を参照にした)。

・「高梁(カオリヤン)」“gāoliáng”はイネ目イネ科モロコシ属モロコシSorghum bicolor。穀類として食すほか、強い蒸留酒である白酒(パイチュウ)の原料とされる。

・「百足」節足動物門多足亜門ムカデ上綱唇脚(ムカデ)綱Chilopodaに属する節足動物の総称。英語名“Centipede”もラテン語の百(centi)脚(ped)の意。中文では「蜈蚣」が一般的であるが、「呉公」「天龍」の他、やはり「百足蟲」及び「百脚」の呼称もある。勿論、表面上は見渡す限りの高梁畑の中を貫通する鉄路を喩えた嘱目吟ではあるが、例えば本邦ではムカデは製鉄のシンボルでもあり、その点、満「鉄」に繋がり、更にまた、前の「奉天」の注で記した通り、軍部と結びついた日本の中国侵略の尖兵とも言える狡猾な満鉄の存在は、ムカデの如き禍々しいイメージとも繋がるではないか。]