和漢三才圖會 卷第五十一 魚類 江海無鱗魚 寺島良安

書き下し及び注記 © 2007-2023 藪野直史

(原型最終校訂 2007年 9月27日)

(原型一部訂正 2008年 6月 8日)

(原型最終訂正 2021年 6月 6日)

(再校訂・修正・追補開始2023年 9月18日 午後4:15)

(再校訂・修正・追補終了2023年10月 3日 午前6:45)

[やぶちゃん注:本ページは以前にブログに記載した私の構想している「和漢三才圖會」中の水族の部分の電子化プロジェクトの第二弾である。底本・凡例・電子化に際しての方針等々については、「和漢三才圖會 卷第四十六 介甲部 寺島良安」の冒頭注の凡例を参照されたい。なお、本巻では本文中に有意な縦罫が単一項目の途中に多く現われるので、途中の縦罫のみは実際の罫線ですべて入れることとした。なお、本巻の冒頭には目次がなく、「卷第五十 河湖無鱗魚」の頭に巻五十と一緒に掲げられているため、ここでは本ページ相当の項目部分のみを抽出して(冒頭の総目録標題名と巻五十河湖無鱗魚の目録は省略。折り返し丁中央の縦罫の「目録」標題は再現した)最初に置く。目次の項目の読みはママ(該当項のルビ以外に下に書かれたものを一字空けで示した。なお、本文との表記の異同も認められるが、注記はしていない)。なお、原文では横に三列の罫があり、縦に以下の順番に書かれている。項目名の後に私の同定した和名等を[ ]で表示した。また、良安は、「目次」では(うおへん)を持つ漢字を総て「𩵋」とするが、一般的な正字の(うおへん)「魚」としたことを謂い添えておく。【二〇二三年九月十八日追記】私のサイトの古層に属する十五、六年前の作品群で、当時はユニコードが使用出来ず、漢字の正字不全が多く、生物の学名を斜体にしていないなど、不満な箇所が多くある。今回、意を決して全面的に再校訂を行い、修正及び注の追加を行うこととした。幾つかのリンクは機能していないが、事実、そこにその記載や引用などがあったことの証しとして、一部は敢えて残すこととした。さても……サイト版九巻全部を終えるには、かなり、かかりそうである。【二〇二三年十月三日追記】なお、本巻の再校訂版の全終了公開は、二〇〇六年五月十八日のニフティのブログ・アクセス解析開始以来、私のブログ「Blog鬼火~日々の迷走」が、昨夜の午後八時前に、2,010,000アクセスを突破した記念として公開することとした。]

■和漢三才圖會 無鱗魚 卷ノ五十目録 ○ 一

[やぶちゃん注:「○」と「一」のスペースはママ。くどいが、この目録自体は卷之五十の頭にあるため、以上の折り返し丁中央の縦罫の「目録」標題は「卷ノ五十」となっている。誤りではないので注意されたい。]

卷之五十一

江海無鱗魚

《改ページ》

鯨(くぢら) [クジラ]

鱣(ふか) [チョウザメ/サメ]

鱘(かぢとをし) [ハシナガチョウザメ/カジキ]

鮪(しび) はつ [チョウザメ/マグロ]

堅魚(かつを) [カツオ]

鮠(なめいを) [スナメリ]

海豚(いるか) [イルカ]

河豚(ふぐ) [フグ]

鰐(わに) [ワニ]

鮫(さめ) [サメ]

皮剥魚(かははぎ) [カワハギ]

馬鮫(さはら) さごし [サワラ]

文鰩(とびいを) [トビウオ]

[やぶちゃん字注:「鰩」の字は(つくり)は現在の簡体字「鳐」のそれに近いが、最も下の部分は「止」のように見える奇体な字体である。正字で示した。]

華臍魚(あんごう) [アンコウ]

海鷂魚(ゑい) こめ ゑざれ [エイ]

鯧(まなかつを) [マナガツオ]

魴(かゝみいを) まといを [イトヒキアジ]

嫗背魚(うぼせ) [イボダイ]

仁良岐(にらぎ) [ヒイラギ]

鰈(かれい) かれゑひ [カレイ]

牛舌魚(うしのした) [ウシノシタ]

鰺(あぢ) [アジ]

楂魚(うきゝ) まんぼう [マンボウ]

海鰻(はむ) はも [ハモ]

《改ページ》

■和漢三才圖會 無鱗魚 卷五十目録 ○ 二

[やぶちゃん注:「○」と「一」のスペースはママ。]

阿名呉魚(あなご) [アナゴ]

鱭(たちいを)

[やぶちゃん注:実際には、本項は、以下の本文では、ここには入らず、本巻無鱗魚の最後、「舩留魚」の後に置かれている。「目録」の最後に改めて比定した魚種とともに再掲しておく。]

玉筋魚(いかなご) かますこ [イカナゴ]

鱠殘魚(しろいを) [シラウオ]

鱊(ちりめんこあい) [(チリメンジャコ=イワシ類等の稚魚を主体とした乾燥食品として食用に耐え得る魚類稚魚の総称)]

章魚(たこ) [タコ]

石距(てなかだこ) [テナガタコ]

望潮魚(いひたこ) [イイダコ]

烏賊魚(いか) [イカ]

柔魚(たちいか) するめいか [スルメイカ]

海䑕(とらご) [ナマコ]

[やぶちゃん注:「䑕」は「鼠」の異体字。]

海䖳(くらげ) [クラゲ]

綳魚(すゝめいを) うみすゝめ [ハリセンボン・ウミスズメ]

鰕(ゑび) [エビ]

紅鰕(いせゑひ) かまくらゑび [イセエビ]

海糠魚(あみ) [アミ(他種混入)]

鰕姑(しやこ) しやくなげ [シャコ]

海馬(かいば) [タツノオトシゴ]

舩留魚(ふなとめ) [コバンザメ]

[やぶちゃん注:先に記したように、本文では、最後に以下の項が入る。

鱭(たちいを) [トゲウナギ/タチウオ]

魚之用《改ページ》

鱗(うろこ) [鱗(うろこ)]

鰓(あぎと) ゑら [鰓(えら)]

魚丁(かしらほね) [鯛の鯛(タイのタイ)=烏口骨及び肩甲骨]

鰭(はた) ひれ [鰭(ひれ)]

腴(つちすり) [腹部(つちずり/すなづり)]

鯝(いをのわた) [腸と浮袋を主体とした内臓全般]

[やぶちゃん注:本文では、この間に、

鰾(にべ) [鰾(うきぶくろ)]

が入る。]

鯁(いをのほね) [骨]

䱊(いをのこ) [卵(はらご/はららご)]

炙(やきもの) [焼き物]

𦞦(あつもの) 羹(同) [汁の多い魚介類の煮物・スープ]

[やぶちゃん字注:(同)の「同」は「羹」のルビ位置に小さくある。前のルビの「あつもの」に「同じ」の意。]

※(いりもの) [汁の少ない魚介類の煮物]

[やぶちゃん字注:※=「𩽌」の(つくり)から「山」を除去した「雋」とする字体。]

膾(なます) [膾]

魚軒(さしみ) [刺身]

鮓(すし) [熟れ鮓]

蒲鉾(かまぼこ) [蒲鉾]

魚醢(しゝひしを) 南蠻漬 [魚醤・南蛮漬]

鱁鮧(しほから) [塩辛]

鰾(にべ)

[やぶちゃん注:先に記したように、本文では、ここにはない。]

腌(しをもの) 鹽引 [塩漬]

鮿(ひもの) 未乾魚(なまび) [干物・生乾し]

魥(めざし) [目刺]

肴(さかな) [酒肴]

□本文

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○一

和漢三才圖會卷第五十一

魚類【江海中無鱗魚】

くじら

鯨【音擎】

唐音キン

䲔【本字】 海鰌

勇魚【万葉集訓

伊佐奈

古呼魚皆曰奈】

雄曰鯨雌曰鯢

【和名久知良】

[やぶちゃん字注:以上六行は、前三行の下に入る。]

三才圖會云鯨海中大魚也其大橫海吞舟穴處海底出

穴則水溢謂之鯨潮或曰出則潮下入則潮上其出入有

節大者長千里小者數丈一生數万子嘗以五六月就岸

生子至七八月導率其子還大海中皷浪成雷濆沫成雨

水族驚畏莫敢當者然其死也有彗星應之雄者爲鯨雌

《改ページ》

者爲鯢或曰死於沙上得之者皆無目俗言其目化爲朋〔→明〕

月珠

古今詩話云海岸有獸名蒲牢聲如鐘而性畏鯨鯨躍輒

鳴故鑄鐘作蒲牢形其上爲鯨形

藻塩 潮ふく鯨のいきとみゆる哉沖に村立夕立の雲

△其狀畧似鰌故名海鰌肥圓長與周等其色蒼黑而無

鱗鼻上骨髙起項上頸前有吹潮之穴口𤄃下唇長於

上唇而出于頷前舌亦長廣其大鯨有三十三尋【約十六丈

余】所謂長千里者甚妄也

齒 大如屐齒之尖齗白切片之名蕪骨

眼 繊近于口吻而下鳥〔→烏〕珠如水精之磨而軟

鬛 出口中兩邊其數有三百六莖純黒色名筬削磨則

美潤長自三四尺至丈餘廣五六寸厚五六分工匠用

之作笄揥及尺秤之類

鬐 外黒内白色名達波長自八九尺至丈餘廣四五尺

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○二

骨 近肉圓骨名法師骨此亦漁家採油也

筯 赤黃色太徑三寸許細割破之浸泔水取去油氣用

之今爲唐弓弦以打木綿

[やぶちゃん注:「弓」は原本では「グリフウィキ」のこれ。「弓」の異体字。]

大小膓 長五十条許故名百尋煑食之能治久泄

陰莖 名多計里大者一丈其雌陰戸及乳房亦兼備

尾 有岐黒色尾之上圓肥處名尾脛其味極美不可言

糞 有黑白其白者希焉泛水上如白泡采得晒乾似蛇

骨治痘瘡紫黒下䧟燒之薫煙有効

皮 黑皮與赤肉之交有白脂熬之油最多凡方三寸厚

一尺皮可得油一升

凡鯨有六種性喜嗜鰯不敵于諸魚海舶若觸尾鬐則必

覆冬自北行南春自南去北肥州五島平戸邊節分前

後爲盛紀州熊野浦仲冬爲盛捕之刺鯨鉾呼曰森用

樫木作柄鉾頭着繩繫舩柱其鉾中鯨則脫柄入肉隨

鯨動作深入肉中不㧞〔=拔〕鉾柄雖脫着繩故不失【此外森之製數

《改ページ》

品有】掌一舩進退人呼曰羽指被長袖短袗宛如軍配近

頃遠用大繩網〔→綱〕豫繫之擲森故百無一失

世美 鯨六種中爲最上大者十余丈其子鯨二三丈許

大抵十三尋者全體取油得二百斛七尋者油得四十

斛惟八尋者油少漸十斛許

座頭 大者不過四五丈鬐長丈許一片黑一片白其肚

皮層層作畦如編竹呼名簀子皮背有方二尺許疣鰭

似琵琶形彷彿瞽者負琶故名座頭非盲魚也其余與

世美同爾雖中森鉾能遁去但子持鯨易得先使兒鯨

防殺之半死則母鯨不忍去以身掩子時可殺得後又

捕子鯨蓋用今大網〔→綱〕則座頭亦不能遁去

長須 形色似世美此又背有疣鬐大者十丈許常沈水

底而浮者稀矣故難得

鰮鯨 毎逐鰮來其大者不過二三丈肉薄脂少故漁人

不好殺之

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○三

真甲 有大牙如犢牛角此亦好逐鰮來脂少故不好殺

之西海希有而紀勢総常之海有之其牙類象牙猪牙

切磋作噐或造人牙齒以爲入齒

小鯨 淡黒或灰白色鬛白長一尺五六寸廣三寸許厚

二三分呼曰白鬚各類其大鯨大者不過一二丈

有魚虎者其齒鰭如剱鉾【詳有鱗魚之下】數十毎在鯨口傍衝頰

腮其聲聞于外久而鯨困迷開口時魚虎入口中嚙切

其舌根既喰盡出去鯨乃斃謂之魚虎切偶有之浦人

𫉬之海中無雙大魚爲纔小魚絶命矣

凡截鯨刀宜用生鐵也鋼鐵却不佳蓋鯨全體可食可取

油用其齒鬛鰭可爲噐寔此本朝寳貨之類乎中華亦

有之不如日本之多而見之者希故鯨不載諸本草雖

出于三才圖會其說憶見耳

*

和漢三才圖會卷第五十一

魚類【江海の中〔の〕無鱗魚。】

くじら

鯨【音、擎〔(けい)〕。】

唐音キン

䲔〔(けい)〕【本字。】 海鰌

勇魚(いさな)【「万葉集」に「伊佐奈」と訓ず。古へ、呼びて、魚を皆、「奈」と曰ふ。】

雄を「鯨」と曰ひ、雌を「鯢〔(げい)〕」と曰ふ。

【和名、「久知良」。】

「三才圖會」に云はく、『鯨は、海中の大魚なり。其の大いさ、海に橫たはり、舟を吞み、海底に穴處〔(けつしよ)〕す。穴を出づるに、則ち、水、溢〔(あ)〕ふる。之を「鯨潮〔(げいてう)〕」と謂ふ。或いは、曰ふ、「出づる時は[やぶちゃん注:「時」は送り仮名の中にある。]、則ち、潮〔(しほ)〕、下り、入るる時は、則ち、潮、上る。其の出入、節、有り、と。大なる者、長さ千里、小なる者、數丈。一たび、數万〔(すまん)〕の子を生む。甞〔(かつ):常に。〕て、五、六月を以て、岸に就きて、子を生む。七、八月に至りて、其の子を導-率(みちび)き、大海中に還る。浪を皷〔(こ)〕して、雷を成し、沫(あは)を濆(は)き、雨を成す。水族、驚畏〔(きやうい)〕し、敢て當たる者、莫し。然して、其の死ぬるや、彗星、有りて、之れに應ず。雄なる者、「鯨」と爲し、雌なる者、「鯢〔(げい)〕」と爲す。或る人[やぶちゃん注:「人」は送り仮名にある。]の曰はく、「沙上に死する之れを得る〔(とき)〕は、皆、目、無し。俗に言ふ、『其の目、化して、「明月珠」と爲る。』と。』と。

「古今詩話」に云はく、『海岸に、獸〔じう〕、有り。「蒲牢〔(ほらう〕」と名づく。聲、鐘ごとくして、性、鯨を畏る。鯨、躍れば、輒〔(すなは)〕ち、鳴く。故に鐘を鑄〔(い)〕るに、「蒲牢」の形を作り、其の上に「鯨」の形を爲〔(つく)〕る。』と。

「藻塩」 潮〔(うしほ)〕ふく鯨〔(いさな)〕のいきとみゆる哉〔(かな)〕沖に村立〔(むらた)〕つ夕立の雲

△其の狀〔(かたち)〕、畧〔(ほぼ)〕、「鰌〔(どぜう)〕」に似る。故に「海鰌〔(かいしう)〕」と名づく。肥えて、圓〔(まろ)〕く、長さと、周(めぐ)りと、等し。其の色、蒼黑にして、無鱗。鼻の上の骨、髙く起こり、項〔(うなじ)〕の上・頸〔(くび)〕の前に、潮〔(しほ)〕を吹く穴、有り。口、𤄃〔(ひろ)〕く、下唇、上唇より、長く、頷〔(おとがひ):下顎。〕の前に出でて、舌も亦、長く、廣し。其の大なる鯨、三十三尋(ひろ)有り【約[やぶちゃん注:換算。]するに、十六丈余。】。所謂〔(いはゆ)〕る、長さ、千里と云ふ[やぶちゃん字注:「云」は送りがなの中にあり。]は、甚だ、妄〔(まう)〕なり。

齒 大にして、屐(あしだ)の齒の尖りたるがごとし。齗(はぐき)、白し。之れを切片〔(きわわけ)〕て、「蕪(かぶら)骨」と名づく。

眼〔(まなこ)〕 繊(ほそ)く、口吻に近く、而して、下がる。烏珠〔(ぬばたま):瞳・〕は、水精の磨きたるがごとくにして、軟かなり。

鬛(ひれ〔→ひげ〕) 口中の兩邊に出づ。其の數、三百六莖、有り。純黒色なり。「筬(をさ)」と名づく。削り磨けば、則ち、美しく潤ほひ、長さ三、四尺より、丈餘に至る。廣さ、五、六寸、厚さ五、六分。工匠、之れを用ひて、笄-揥(かんざし)、及び、尺-秤(ものさし)の類に作る。

鬐〔(ひれ)〕 外、黑く、内、白色にして、「達波〔(たつぱ)〕」と名づく。長さ、八、九尺より、丈餘に至る。廣さ四、五尺。

骨 肉に近き圓き骨を「法師骨」と名づく。此れも亦、漁家、油を採るなり。

筯〔(すぢ)〕 赤黃色、太-徑(ふと)さ、三寸ばかり。細かに、之れを割〔(さ)〕き破り、泔水(しろみづ〔:米の研ぎ汁。〕)に浸し、油氣〔(あぶらけ)〕を取り去り、之れを用ひて、今、唐弓〔(たうゆみ)〕の弦(つる)と爲し、以つて、木綿(きわた)を打つ。

大小膓 長さ、五十丈〔:百五十一・五メートル。〕ばかり。故に「百尋(ひろ)」と名づく。之れを、煑〔(に)〕、食ひて、能く「久泄」を治す。

陰莖 「多計里〔(たけり)〕」と名づく。大いなる者、一丈。其れ、雌の陰戸及び乳房、亦、兼備す。

尾 岐〔(また)〕、有り。黑色。尾の上、圓く肥えたる處を「尾脛(〔を〕はばき)」と名づく。其の味、極美、言ふべからず。

糞 黑、白、有り。其の白き者、希れなり。水上に泛〔(ただよ)〕ふ白き泡(あは)のごとし。采〔=採〕り得て、晒し乾して、蛇骨に似たり。痘瘡の紫黑下䧟〔(しこくげかん)〕を治するに、之れを燒き、煙を薫ず。効、有り。

皮 黑皮と赤肉の交(あは)ひ、白き脂〔(あぶら)〕、有り。之れを熬〔(い)り〕て、油、最も多し。凡そ方三寸にして厚さ一尺の皮、油一升を得べし。

凡そ、鯨に、六種、有り。性、喜(この)んで鰯を嗜〔(この)〕んで、諸魚に敵せず。海舶、若し、尾鬐に觸るる時は、[やぶちゃん字注:「時」は送りがなの中にある。]則ち、必ず、覆(くつが)へる。冬は、北より、南に行き、春は、南よりして、北に去る。肥州〔=肥前〕五島・平戸の邊は、節分の前後、盛りと爲し、紀州〔=紀伊〕熊野浦は、仲冬〔:陰暦十一月。〕を盛りと爲して、之れを捕るに、鯨を刺(つ)く鉾〔(ほこ)〕を呼びて「森(もり)」[やぶちゃん注:木製の「銛」。]と曰ふ。樫〔(かし)〕の木を用ひ、柄と作り、鉾の頭に、繩を着けて、舩〔=船〕の柱に繫ぐなり。其の鉾、鯨に中〔(あた)〕れば、則ち、柄、脫けて、肉に入り、鯨の動作に隨ひて、深く、肉の中に入りて、拔けず。鉾の柄、脫〔(ぬ)〕くると雖も、繩を着くる故、失はず【此の外に「森」の製、數品〔(すひん)〕、有り。】。一舩〔(ひとふね)〕の進退を掌(つかさど)る人、呼んで「羽指(〔は〕ざ)し」と曰ふ。長き袖、短き袗〔(ひとへ)〕を被りて、宛(さなが)ら、軍配のごとし。近頃は、遠く大繩(ふとなは)の綱を用ひて、豫(○あらかじ)[やぶちゃん字注:この「○」の意味、不明。]め、之れを繫ぎ、「森」を擲(う)つ。故に、百に、一失、無し。

世美 鯨六種の中、最上たり。大なる者、十余丈、其の子鯨は、二、三丈ばかり。大抵、十三尋の者、全體、油を取れば、二百斛〔こく〕を得、七尋の者は、油四十斛を得、惟だ八尋の者は、油、少なし。漸く、十斛許〔(ばか)〕り。

座頭 大なる者、四、五丈に過ぎず、鬐、長さ、丈ばかり。一片は黑く、一片は白し。其の肚皮〔(はらかは)〕、層層として畦〔(うね)〕を作り、竹を編〔める〕ごとし。呼びて「簀の子皮〔(すのこがは)〕」と名づく。背に、方二尺ばかりの疣鰭〔(いぼひれ)〕有り、琵琶の形に似たり。瞽者〔(こしや):盲人〕の負ふ琶〔=琵琶〕に彷-彿(さもに)たり。故に「座頭」と名づく。盲魚には非ざるなり。其の余、「世美」と同じきのみ。森鉾〔もりほこ)〕に中〔(あた)〕ると雖も、能く遁げ去る。但し、子持ち鯨は得易し。先づ、兒鯨をして、殺す時は、之れを防ぎ、半死にせしめ〔れば〕、[やぶちゃん字注:「時」は送りかなの中にある。]則ち、母鯨、去るに忍びず、身を以つて、子を掩〔(おほ)〕ふ時、殺し得つべし。後、又、子鯨を捕ふ。蓋し、今の大綱を用すれば、則ち、座頭、亦、能く遁〔(のが)れ〕去らず。

長須(ながす) 形・色、「世美」に似たり。此れも又、背、疣鬐〔(いぼひれ)〕有り。大なる者、十丈ばかり。常に水底に沈めて〔→みて〕、浮く者、稀れなり。故に得難し。

鰮鯨(いはしくじら) 毎〔(つね)〕に鰮を逐ひ來〔(きた)〕る。其の大なる者、二、三丈に過ぎず、肉、薄く、脂、少なき故に、漁人、好んで〔は〕、之れを殺さず。

真甲(まつかう) 大なる牙、有り。犢牛(こてい〔:子牛。〕)の角のごとし。此れも亦、好んで鰮を逐ひ來る。脂、少〔なく〕、故に好みて〔は〕之れを殺さず。西海に希れに有りて、紀〔=紀伊〕・勢〔=伊勢〕・総〔=上総〕・常〔=常陸〕の海に、之れ、有り。其の牙、象牙・猪の牙(き)に類す。切磋して、噐〔(うつは)〕に作り、或いは、人の牙齒に造り、以つて、入齒と爲す。

小鯨〔(こくじら)〕 淡(うす)黑く、或いは、灰白色。鬛〔(ひげ)〕白く、長さ、一尺五、六寸、廣さ、三寸ばかり、厚さ、二、三分。呼んで「白鬚〔(しらひげ)〕」と曰ふ。各〔(おのおの)〕、其の大鯨に類す。大なる者、一、二丈に過ぎず。

「魚虎(しやちほこ)」と云ふ者有り[やぶちゃん注:「云」は送りがなにある。]。其の齒・鰭(ひれ)、剱鉾〔(けんぼこ)〕のごとし【「有鱗魚」の下に詳〔(くは)〕し。】。數十〔(すじふ)〕毎〔(つね)〕に鯨の口の傍らに在りて、頰・腮〔(あぎと):あご〕を衝〔(つ)〕く。其の聲、外に聞こゆ。久しくして、鯨、困迷して、口を開く時、魚虎、口〔の〕中に入り、其の舌を、嚙み切り、根、既に喰ひ盡して、出で去る。鯨は、乃〔(すなは)ち〕、斃〔(し)〕す。之れを「魚虎切(しやちぎり)」と謂ふ。偶々、之れ有りて、浦人、之れを獲る。海中の無雙の大魚、纔〔(わづ)〕かの小魚の爲に命を絶つ。

凡そ、鯨を截〔(き)〕る刀、宜しく、生鐵(なまかね)を用ふべし。鋼鐵(あか〔が〕ね)は、却つて、佳(よ)からず。蓋し、鯨、全體、食して可〔にて〕、油を取るに〔も〕用〔にもす〕べし。其の齒・鬛・鰭、噐に爲〔(つく)〕るべし。寔〔(まこと)〕に、此れ、本朝の寳貨の類〔(たぐひ)〕ならんか。中華にも亦、之れ、有りて〔も〕、日本の多きごとくならず、之れを見る者、希れなる故、鯨は、諸本草に載せず。「三才圖會」に出だすと雖も、其の說、憶見のみ。

[やぶちゃん注:分類は多岐にわたる。半可通の私が妙に不完全に叙述するよりも専門家に委ねよう。サイト“AQUAHEAT”「イルカ・クジラの分類表」が最もよい。

・「海底に穴處す」トンデモ誤り。クジラに巣はない。生涯、遊泳し続ける。睡眠しながら泳ぐことも可能であるが、最近、ある種のクジラ類が、何頭もが、海中に垂直に立って、睡眠を取る画像を見た。

・「三才圖會」は、本書が範とした中国の百科全書。一六〇七年に明の王圻(おうき)によって編せられた。しかし、この内容は、良安によって本項の末尾で、「憶測に過ぎない」と手酷く叩かれることとなる。

・「古今詩話」は、東洋文庫版後注によれば、『八巻。明の稽留山樵撰。』、とのみある。

・「節、有り」は、「リズムがある・一定の時間周期がある」ということ(実際には勿論、潮汐現象のことをこう解している)。

・「皷して」の「皷」は「鼓」の俗字。「打って」の意。

・「其の死ぬるや、彗星、有りて、之れに應ず」の民俗は不明であるが、「淮南子」(えなんじ)「覧冥篇」に「鯨魚死而慧星出」(鯨魚、死して、彗星、出づ)とある。彗星は凶兆であるから、大いなるものの死の齎(もたら)す恐怖の類感的イメージか。

・「明月珠」は「真珠」の別称。

・「蒲牢」は、龍の九種の子の一種とし、班固の「西都賦注」に、「鯨」が「蒲牢」を撃つに、「蒲牢」が大いに鳴いた、と記す。但し、小学館「日本国語大辞典」には、『想像上の海獣の名。鯨に襲われると大声を発するとされるので、その首をかたどって鐘のかざりにつけ、撞木を鯨にみたてて、鐘の音が大きいのを願う。また、そのかざりや、そのかざりをつけた鐘。転じて、ひろく鐘のこと』とある。これが現実の如何なる生物(モデル生物)を指すかは、ずっと考察中なのであるが、やはり、鰭脚類か、カイギュウ目の海産哺乳類の可能性が高いような気がする。

・『鐘を鑄るに、「蒲牢」の形を作り、其の上に「鯨」の形を爲る」について。梵鐘は別に「鯨鐘」・「華鯨」・「巨鯨」等とも呼ばれる。梵鐘の頂上にある部分を一般に「竜頭」(りゅうず)と呼ぶが、これは俗称で、本来は「蒲牢」と言った。前記の言い伝えに基づいて、「打てば、大いに鳴る。」の意から造形された。『上に「鯨」の形を爲る』は、竜頭の上にということであろうが、私はそのような多重形状の梵鐘の記載には、今のところ出会っていないし、そのような梵鐘も見たことがない。一般には、撞木を「鯨」に喩えるのではなかろうか。その方が、「蒲牢」の話にぴったりくるように思われるからである。

・「藻塩」は「藻塩草」で、戦国時代の連歌師宗碩(そうせき)の歌学書。連歌創作のための資料として、「万葉集」・「源氏物語」・「古事記」・「奥義抄」などを引用した、歌作のための実用書。私は「藻塩草」を所持していないので校合できないが、東洋文庫版では、以下のように原典との第三句目の異同を記している。

潮(うしほ)ふく鯨のいきとみゆるかな沖にひとむら夕立ちの雲

また、それよりも先行する正徹(しょうてつ)の「草根集」に極めて類似した和歌をネット検索で見出したので、参考までに掲げておく。

潮ふく鯨のいきと見えぬへし興(おき)にひとむらくたる夕立

(潮ふく鯨のいきと見えぬべし沖にひとむらくだる夕立)

・「鰌に似る」? か? しかし、この冒頭の絵を見ていると、あーら、不思議! 似てるわ!

・「三十三尋」の「尋」は両手を広げた長さ、約一・八メートルなので、約五十九・四メートル(後の丈[一丈=三・〇三メートル]換算でも約五十センチメートル)。これは「千里」に文句を言う良安の言葉を借りると、それでも「妄なり」で、ちょっと長すぎる(当初、「三~十三尋」で穏当かと思ったが、底本では、良く見ると、「三」と「十三」の間に熟語を示す「-」がある)。

・「屐」は下駄。

・「蕪骨」は、ここでは「齒」と記されるが、少なくとも、現在の「蕪骨」は、「氷頭(ひず)」とも言い、鯨の頭部上顎を、縦に走っている骨の中の軟骨部分を言う。細く削って、乾燥し、粕漬等にする。九州地方で「松浦漬」と称する。

・「水精」は水晶。「水精」で「すいしょう」とも訓じる。

・「鬛」の字に原本は御覧の通り、『ヒレ』とルビがある。確かに、これは、「魚の顎脇の小鰭(こびれ)」という意味があり、この場合の叙述とも齟齬はないが、本来の意味の「ひげ」とする方が、直後の鬐(ひれ)とも区別し易い。東洋文庫版でも『ひげ』とルビしている。

・「筬」は、本来は「織機の経糸(たていと)を通す櫛状の道具」を指す。昔の一般的な「竹筬」(たけおさ)は、竹で出来た薄い小片を、櫛の歯のように列ね、長方形の框(わく)に入れたもので、その形状が「鯨の髭」と似ていたためであろう。

・「久泄」は、慢性の下痢。ただの消化不良から、潰瘍性大腸炎まで含む。

・「尾脛」は、現在の「オノミ」を指す。「はばき」とは、「脛巾」・「行纏」・「脛衣」等と書く、旅装として、脛に巻きつけるものを指すか。後世の「脚絆」(きゃはん)に当るが、形状が鯨の尾の形に似ている。

・「唐弓」繰綿(くりわた)を打って、不純物を取り去り柔らかくするための道具。弓のように木に弦を張ったもので、古くは、牛の筋を弦として用いたが、後は鯨を用いるようになった。「わたゆみ」「わたうちゆみ」とも言う。

・「百尋」は、現在も「鯨の腸」の異名。ちなみに百尋は百八十メートルに相当する。この呼称は、満更、嘘ではあるまい思って調べてみると、マッコウクジラの腸の長さは実に二百三十メートルという記録がある。看板に偽りなし!

・「糞」は、「龍涎香」(アンバーグリス:Amburgris)を指している。マッコウクジラに特有な大腸内の蠟状の体内結石で、動物性香料として有名である。その生成過程については、核部分にダイオウイカの顎板(カラストンビ)が見つかることから、何らかのイカの成分が関係しているとも言われているが、科学的解明は全くなされていない。重さ五十グラムから五キログラムで、捕獲したマッコウクジラの腸内から直接採取されたり、叙述の通り、海上を浮遊していたり、海岸に打ち上げられたりしたものが利用される。形状には変異が多く(「蛇骨」というのは複数のイカの顎板の突出したものを言うか)、色も琥珀に似た黄色を帯びた灰色・灰白色・黒色等、それぞれgolden・grey・black等の等級がある(goldenが最上とされる)。中国や中世ヨーロッパに於いては、媚薬として流行したが、この結石から精油した龍涎香は、一般に他の香水と合わせた時、主成分のテルペノイド(Terpenoid:二重結合を二つ持つ炭化水素イソプレン(soprene)の重合した化合物)であるアンブレイン ambrein の酸化作用によって、すぐれた芳香効果を示す。

・「痘瘡の紫黑下䧟」は、痘瘡に罹患した後に出来る窪んだあばたを指す。それにしても金と同等に取引された龍涎香をこんな症状に用いるとは、太っ腹じゃのう!

・「黑皮と赤肉の交ひ、白き脂有り」の全体が、現在のクジラのベーコン! 大好き! 言っとくと、美味しいのは、毒々しく着色されない生ベーコンだよ!

・「鯨に、六種、有り」とあるが、現在の大きな分類では、ヒゲクジラ類三科、ハクジラ類十三科で総種数は八十種を越えるとする。但し、本邦の海域内であれば、この数字は問題ないであろう。

・「羽指」は、「はざし」と読む。日本での捕鯨は、遠く縄文期(貝塚からの小鯨の骨の出土や土器の装飾紋に見られる骨の使用等から)やアイヌらによるオホーツク沿岸捕鯨まで遡るが、近世初期の古式捕鯨である網取式捕鯨の漁法に於いて、「羽指」という花形的職能が定着したように思われる。即ち、山上に「山見(やまみ)」という見張り場を設け、鯨の到来を確認すると、狼煙(のろし)などで、その種類や方角を報ずる。それを受けて「勢子(せこ)船」・「網船」・「持双(もっそう)船」が出船し、「網船」が鯨の先に網を降ろし、「勢子船」でその網に鯨を追い込む。クジラが網に絡まったところで、銛を撃ち込み、弱ったところを見計らって、「羽指」が、口に鼻切包丁(刃渡り三十センチメートル程の軟鉄製で、素手による整形が可能)を銜えて飛び込み、刺さった銛の繩を手掛かりにして、鯨に、攀じ登る。そうして、両の鼻の穴に切り込みを入れ、太綱を通し、それを二艘の「持双船」に渡して、鯨を挟み込んで、陸に運び、解体した(以上、網取式捕鯨については主にサイト「久則庵」の“WHALES”中の「日本の古式捕鯨(網取り式捕鯨)」を参照した)。

・「長袖短袗」は、袖が長く丈は短い単衣(ひとえ)。

・「近頃は遠く」は、「最近では遠く沖まで出て」という意味であろう。

・「世美」は鯨偶蹄目セミクジラ科セミクジラ属セミクジラ Eubalaena japonica 。文字通り、背びれがなく背が美しいことからの命名。ちなみに冒頭掲げられる「海鰌」の名も実は、このセミクジラに与えられてある。

・「斛」は約百八十リットル。一斛=十斗=百升。

・「座頭」は鯨偶蹄目ナガスクジラ科ザトウクジラ属ザトウクジラ Megaptera novaeangliae 。英名の humpback whale (「せむしの鯨」の意)といい、本叙述の和名由来といい、私も知らずに使ってきたが、これらは忌々しき差別名称の最たるものであろう。

・「瞽者」の読みは、一応、正式な音読みとして「こしや(こしゃ)」にしたが、東洋文庫版では『ごぜ』とルビしている。島崎藤村の小説「旧主人」でも、こう書いて「ごぜ」と読んではいる。但し、「ごぜ」は「瞽女」で、女性のそうした障碍者の芸能者を特定して指す語であったから、私は「こしゃ」でよいと思う。

・「先づ、兒鯨をして、殺す時は、之れを防ぎ、半死にせしむれば、則ち、母鯨、去るに忍びず、身を以つて、子を掩ふ時、殺し得つべし。後、又、子鯨を捕ふ。」の部分は、訓読に苦しんだ。原本では訓点は、一部、不審な箇所(返り点の「下二」)も含めて、

*

先ツ使下二兒鯨一防キ二殺ス寸ハ之ヲ一半死上則母鯨不レ忍レレ去ニ以レ身テ掩フレ子ヲ時可シ二殺得エツ一後又捕フ二子鯨ヲ一

*

である。後半部は問題ないが、前半部がちゃんと読めない。「鯨」の左下には明らかに返り点「下二」とあるが、これでは機能しない。因みに、東洋文庫版では、ここを以下のように訳している。

《引用開始》

ただし子持ち鯨は捕獲しやすい。まず児(こ)鯨を攻めて半死の目に合わすと母鯨は去るに忍びず、身をもって子をかばい掩(おお)う。そのときに殺すことができ、そのあと子鯨も捕える。

《引用終了》

基本的には、私も、概ね、このような意味と理解して、書き下したつもりではある。

・「長須」は鯨偶蹄目ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科ナガスクジラ属ナガスクジラ Balaenoptera physalus (同属シロナガスクジラ Balaenoptera musculus は、遊泳速度が速く、死骸が沈むことから、近世までの捕鯨の対象とはなっていない。大きさからいっても、ここでは、外して考えるべきであろうと私は思う)。

・「鰯鯨」はナガスクジラ属イワシクジラ Balaenoptera borealis 。

・「真甲」は鯨偶蹄目 Whippomorpha 亜目 Cetacea 下目ハクジラ小目マッコウクジラ科マッコウクジラ属マッコウクジラ Physeter macrocephalus 。「マッコウ」は多くの文献が「抹香」と書くところから、先に記した本種特有の龍涎香が、モクレン科のシキミ Illicium anisatum の葉を粉にした「抹香」の香りと似ていることに由来する。

・「小鯨」は「コクジラ」・「チゴクジラ」等の異名を持つ小型種であるコククジラ科或いはナガスクジラ科のコククジラ属コククジラ Eschrichtius robustus を指すかとも思われるが、良安先生! 「各其の大鯨に類す」では、全種の小鯨となって、独立条として出す以上は、あんまりで御座りませか?! そもそも、「コク」に「克」の字が当てられているのは、古くから近代まで、「児童鯨」「小鯨」という和名が、一般名詞の「小鯨」と混同されたことから、区別するためだったんでげすよ?! ……まあ、しかし、先生も、ここまで各種を叙述して下すったんだから、「目鯨立てる」のは、やめておきやしょうか。

・「魚虎」は、とりあえずクジラ目ハクジラ亜目マイルカ科シャチ属に属する Orcinus orca と同定してよいであろう。仲間外れにされて、可哀そうなので、良安の割注にもある「卷四十九 魚類 江海有鱗魚」の独立項の「魚虎」(先般、終わった二〇二三年改訂版のもの)を転写しておく。

* * *

■和漢三才圖會 江海有鱗 卷ノ四十九 ○二十

[やぶちゃん注:冒頭の鯡の項の最終三行及び後半の人魚の項前部は省略。]

しやちほこ

魚虎

イユイ フウ

土奴魚 鱐【音速】

【俗用鱐字未詳

鱐乃乾魚之字】

【俗云奢知保古】

[やぶちゃん字注:以上四行は、前三行下に入る。]

本綱魚虎生南海中其頭如虎背皮如猬有刺着人如蛇

咬亦有變爲虎者又云大如斗身有刺如猬能化爲豪豬

此亦魚虎也

△按西南海有之其大者六七尺形畧如老鰤而肥有刺

鬐其刺利如釼其鱗長而腹下有翅身赤黒色離水則

黃黒白斑有齒食諸魚世相傳曰鯨食鰯及小魚不食

大魚有約束故魚虎毎在鯨口傍守之若食大魚則乍

《改ページ》

入口嚙斷鯨之舌根鯨至斃故鯨畏之諸魚皆然矣惟

鱣鱘能制魚虎而已如入網則忽囓破出去故漁者取

之者稀焉初冬有出于汀邊矣蓋以猛魚得虎名爾猶

有蟲蠅蝎虎之名非必變爲虎者【本草有變爲虎者之有字以可考】

鱣鱘鯉逆上龍門化竜亦然矣

城樓屋棟瓦作置龍頭魚身之形謂之魚虎【未知其據】蓋置嗤

吻於殿脊以辟火災者有所以【嗤〔→蚩〕吻詳于龍下】

*

しやちほこ

魚虎

イユイ フウ

土奴魚 鱐〔(しゆく)〕【音、速。】

【俗に「鱐」の字を用ふるは、未だ、詳らかならず。鱐、乃〔(すなは)〕ち、「乾魚」の字〔なり〕。】

【俗に「奢知保古〔(しやちほこ)〕」と云ふ。】

「本綱」に『魚虎、南海中に生ず。其の頭〔(かしら)〕、虎のごとく、背の皮に猬〔=蝟=彙:はりねずみ〕のごとくなる刺〔(とげ)〕有りて、人に着けば、蛇の咬むがごとし。亦、變じて、虎と爲る者、有り。又、云ふ、大いさ、斗〔:柄杓〕のごとく、身に、刺、有りて、猬のごとし。能く化〔(け)〕して豪-豬(やまあらし)と爲〔(な)〕る。此れも亦、魚虎なり。』と。

△按ずるに、西南海に、之れ、有り。其の大なる者、六、七尺。形、畧〔(ほぼ)〕、「老鰤〔(おいしぶり)〕」のごとくして、肥えて、刺鬐〔(とげひれ)〕有り。其の刺、利きこと、釼〔(つるぎ)〕のごとし。其の鱗、長くして、腹の下に、翅〔(はね)〕、有り。身、赤黒色。水を離〔(はな)るれば〕、則ち、黃黒、白斑なり。齒、有りて、諸魚を食ふ。世に相傳へて曰く、『鯨は、鰯、及び、小魚を食ふも、大魚を食はざるの約束、有り。故に、魚虎は、毎〔(つね)〕に、鯨の口の傍らに在りて、之れを守る。若〔(も)〕し、大魚を食はば、則ち、乍〔(たちま)〕ち、口に入り、鯨の舌の根を嚙〔(か)み〕斷〔(た)ち〕、鯨は斃〔(し)〕するに至る。故に、鯨、之れを畏る。諸魚、皆、然り。惟だ、鱣〔(ふか)〕・鱘〔(かぢとをし)〕、能く、魚虎を制すのみ。如〔(も)〕し、網に入らば、則ち、忽ち、囓み破りて、出で去る。故に漁者、之れを取る者、稀れなり。初冬、汀-邊〔(みぎは)〕に出づること、有り。』と。蓋し、猛魚なるを以つて、「虎」の名を得《うる》のみ。猶ほ、蟲に蠅-虎(はいとりぐも)・蝎-虎(いもり〔→やもり〕)の名有るがごとし。必〔ずしも〕、變じて虎と爲る者に非ず。【「本草」〔=「本草綱目」〕に『變じて、虎と爲る者、有る』と云ふの「有」の字、以つて、考ふべし。[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]】鱣(ふか)・鱘(かぢとをし)・鯉(こひ)、龍門に逆(さ)か上(のぼ)りて竜に化すと云ふも亦、然り。[やぶちゃん注:「云」は送り仮名にある。]

城樓の屋-棟(やね)して、瓦に、龍頭魚身の形を作り置く。之れを「魚虎(しやちほこ)」と謂ふ【未だ、其の據〔(きよ)〕を知らず。】。蓋し、「嗤吻(しふん)」を殿脊〔(でんせき):屋形の屋根〕に置き、以つて火災を辟〔=避〕くと云ふは、所-以(ゆへ[やぶちゃん注:ママ。])有り【「蚩吻」は「龍」の下に詳らかなり。】

[やぶちゃん注:「本草綱目」の記す「魚虎」は、化生するところは架空の生物であるが、刺の描写や大きさは、カサゴ亜目オニオコゼ科オニオコゼ属オニオコゼ Inimicus japonicus を筆頭としたカサゴ目の毒刺を有するグループを想定し得るが(「和漢三才圖會 卷第四十八 魚類 河湖有鱗魚」の「䲍」(おこじ:オコゼ)も必ず参照されたい)、後の良安の記すものは、とりあえずクジラ目ハクジラ亜目マイルカ科シャチ属シャチ Orcinus orca と同定してよいであろう。シャチと言えば、私は今でも鮮やかに覚えている、少年時代の漫画学習百科の「海のふしぎ」の巻に、サングラスをかけた小さなシャチが、おだやかな顔をしたクジラを襲っているイラストを……。ちょっとした参考書にも、シャチは攻撃的で、自分よりも大きなシロナガスクジラを襲ったり、凶暴なホホジロザメ等と闘い、そこから「海のギャング」と呼ばれる、と書かれていたものだ。英名もKiller whale、学名はローマ神話の『死の神「オルクス」に属する者』、或いは「死者の王国の者」という意味でもある。しかし。実際には、肉食性ではあるが、他のクジラやイルカに比べ、同種間にあっては、攻撃的ではないし、多くの水族館でショーの対象となって、人間との相性も悪くない(私は芸はさせないが、子供たちと交感(セラピー)するバンクーバーのオルカが極めて自然で印象的だった)。背面、黒、腹面、白、両目上方に「アイ・パッチ」と呼ぶ白紋があるお洒落な姿、ブリーチング(海面に激しく体を打ちつけるジャンピング)やスパイ・ホッピング(頭部を海面に出して索敵・警戒するような仕草)、数十頭の集団で生活する社会性、エコロケーションによる相互連絡やチームワークによる狩猟、じゃれ合う遊戯行動等、少しばかり、ちっぽけな彼等が、人間の目に付き過ぎたせいかもしれないな。本項の叙述も殆んど、「切り裂きジャック」並みの悪行三昧だ。良安が教訓染みて終えているので、私も一つ、これで締めよう。『出るシャチはブリーチング』。

・「鱐【音、速。】」とあるが、「鱐」の音は、示した通り、「シュク」である。「速」は「ソク」で「シュク」と言う音はない。不審である。「鱐」は「ほしうお・ひもの・乾魚」或いは「魚のあぶら」を意味する。これも、良安、わざわざそう記しているように、何となく、不審である。これは、実は実際のシャチの実物を全く見ていない彼の弱みが聴き書きを必死で書き込んだ痕跡のように、私には思われるのである。

・「猬」は哺乳綱モグラ目(食虫目)ハリネズミ科 Erinaceidaeのハリネズミ類。

・「豪豬」はネズミ目(齧歯目)ヤマアラシ上科ヤマアラシ科アメリカヤマアラシ科 Erethizontidaeの地上性のヤマアラシ類。

・「老鰤」スズキ目アジ亜目アジ科ブリ Seriola quinqueradiata の大型個体。一応、訓読みしておいた。

・「刺鬐、有り。其の刺、利きこと、釼のごとし」はセビレの形状を言うものと考えてよい。シャチの♂は、成長するにつれて、セビレ、及び、ムナビレ(=「腹の下に翅」)が特に目立つようになる。

・「水を離れば、則ち黃黒、白斑なり」とは、水から上がってしまうと、体色の黄身を黄色い部分や黒い部分に白い斑点が現れる、という意味であるが、これはパッチを誤解(聴き取りの誤認)したものと思われ、やはり、良安は不十分にして偽りの多い知ったか振りの半可通の話を無批判に記した可能性が高いように思われる。

・「魚虎は、毎に。鯨の口の傍らに在りて、之れを守る。……」これは、実際、クジラを襲うことのあるシャチへの根拠のない妄想説のように思われるのだが、よく見ると、「口の傍らに在りて」及び「口に入り」というのは、クジラに付着しているコバンザメ類(スズキ目Perciformesコバンザメ亜目コバンザメ科Echeneidae)の行動を見、クジラの死亡個体の口腔内からコバンザメを発見した際に(サメやクジラの口腔内を出入りするコバンザメを私は映像で見たことがある。但し、死亡個体の口腔内に有意に彼等を発見し得るかどうかは知らないのであるが)それが「鯨の舌の根を嚙み斷」ったと誤認し、それが実際のクジラに攻撃行動をとるシャチと混同されて生じた伝説ではあるまいか。識者の意見を伺いたいものである。なお、後掲される「舩留魚」(ふなとめ=コバンザメ)の項も参照されたい。

・「鱣」分類学上、フカは軟骨魚綱板鰓亜綱Elasmobranchiiに属するサメと同義。後掲される「鱣」の項、参照。

・「鱘」カジキのこと。カジキはスズキ目メカジキ科 Xiphiidae 、及び、マカジキ科 Istiophoridae の二科に属する魚の総称。後掲される「鱘」の項、参照。

・「蠅虎」節足動物門クモ綱クモ目ハエトリグモ科シラヒゲハエトリグモ属シラヒゲハエトリ Menemerus confusu 等に代表される(ハエトリグモ科の種和名は慣習として接尾語のクモを外す)のハエトリグモ類。「蠅狐」「蠅取蜘蛛」とも。次の「蝎虎」と同様、中国語(現在も通用)。私の数少ない大好きな「虫」の一つである。

・「蝎虎」現代中国語では蠍座を「蝎虎座」と呼び、「とかげ座」と訳している。爬虫綱有鱗目トカゲ亜目 Lacertilia のトカゲである。また、ヤモリは「壁虎」で近いし、ネット上には蝎虎を爬虫綱有鱗目トカゲ亜目ヤモリ下目ヤモリ科 Gekkonidae に属するヤモリ類を言うとする記載が多い。ここで良安は、両生綱有尾目イモリ亜目イモリ科 Salamandridae の「イモリ」とルビを振るが、現代中国語では「蠑螈」で、イモリを蝎虎とする記載はネット上には見当たらない。ヤモリは上位タクソンでトカゲに属し、更にイモリの形状はヤモリに似、日本の古典で、イモリとヤモリを一緒くたに語る(イモリとヤモリの双方向同一物表現)ものを、複数、見たことがある。決定打は、実は「和漢三才圖会」の卷四十五にあった。ここに良安は「蠑螈」(ゐもり)=イモリと、「守宮」(やもり)=ヤモリを、二項、続けて、記載しており、その「守宮」の項の図下の冒頭の異名の列挙に『蝘蜓(えんてい) 壁宮 壁虎 蝎虎』と記している。序でに言えば、その「守宮」の本文中で良安は、

*

守宮【今云屋守】蠑螈【今云井守】一類二種而所在與色異耳守宮不多淫相傳蛙黽變爲守宮

守宮(やもり)【今、屋守と云ふ。】蠑螈(いもり)【今、井守と云ふ。】一類二種にして、所在と色と、異なるのみ。守宮(やもり)は多淫ならず、相傳ふに、蛙-黽(あまがへる)、變じて、守宮と爲る、と。

*

と記し(ちなみに「多淫ならず」は、前項の「蠑螈」(イモリ)についての記載の『性、淫らにして能く交(つる)む』とあるのを受ける)、イモリもヤモリも棲むところと色が違うだけで同じだあなと、のたもうておる訳で――ここはもう、ヤモリでキマリ!

・「鱣・鱘・鯉、龍門に逆か上りて竜に化す」この「登龍門」の魚の正体については、「鱣」や「鯉」、種々の項で、私の考えを語ってきた。結論だけを言う。チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridaeのチョウザメ類が龍門を登る魚の正体である。後掲される「鮪」の項の「王鮪」の注を参照されたい。

・「蚩吻」は「和漢三才圖會」の卷四十五の「龍」の項の解説に割注を含めてたった八文字(全く以つて「詳」ではない!)、以下のようにある。

*

蚩吻好吞【殿脊之獸】

蚩吻は吞むことを好む【殿脊の獸。】。

*

「殿脊」は「でんせき」と読み、「屋形の屋根」の意。いやはや、これでは困るな。大寺院の甍の両端に、まさに鯱(しゃちほこ)のような形のものを御覧になった記憶がある方は多いだろう。これは「鴟尾(しび)」と呼称することも、芥川龍之介の「羅生門」でお馴染みだ。文字の意味は「鳶の尻尾」なのであるが、これは実は、「蚩尾」で、良安が判じ物のように示した通り、龍の九匹の子供の内の一匹が「蚩吻」(しふん)と称する酒飲みの龍であり、それが屋根を守ると、古くから信じられたようなのである。派手に酒を吹き出して、消火してくれるスプリンクラーのようなものか? いや、待てよ! 中国酒はアルコール度数が高いから逆にジャンジャン燃えるんでないの!?!

なお、以上の注は冒頭の「鯨」の項の「魚虎」の注として作成したものを改訂増補したものである。向うの「魚虎」の記述と一部の注を以下に付しておく。

*

魚虎〔(しやち)〕と云ふ者、有り。其の齒・鰭(ひれ)、剱鉾〔(けんぼこ)〕のごとし【「有鱗魚」の下に詳し。】。數十〔(すじふ)〕、毎〔(つね)〕に、鯨の口の傍らに在りて、頰・腮〔(あぎと):あご〕を衝〔(つ)〕く。其の聲、外に聞こゆ。久しくして、鯨、困迷して口を開く時、魚虎、口中に入り、其の舌を嚙み切り、根、既に喰ひ盡して出で去る。鯨は乃〔(すなは)〕ち、斃〔(し)=死〕す。之れを「魚虎切り」と謂ふ。偶々、之れ、有りて、浦人〔(うらびと)〕、之れを獲る。海中の無雙の大魚、纔〔(わづ)〕かの小魚の爲に、命を絕つ。

*

・「剱鉾」は、剣(つるぎ)や鉾(ほこ)と読んで問題ないが、魚虎の派手さからは、京都祇園御霊会の、神輿渡御の際の先導を務める悪霊払いの呪具たる「剱鉾」を指している可能性もある。「剱鉾」の画像はグーグル画像検索「祇園祭 剣鉾」をリンクさせておく。]

* * *

以上の「鯨」の項の再改訂は、なかなか時間がかかった。]

***

ふか

鱣【音天】

テン

黃魚 蠟魚

玉版魚

【俗云布可】

【和名抄爲鰻鱺之訓者非

也】

[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]

本綱鱣海中無鱗大魚也狀似鱘其色灰白其背有骨甲

三行鼻長有鬚口近頷下其尾有岐其出也以三月逆水

而上其居也在磯石湍流之間其食也張口接物聽其自

入食而不飮蟹魚多誤入之其行也在水底去地數寸漁

人以小鈎數百沉而取之一鈎着身動而護痛諸鈎皆着

之船遊數日待其困憊方敢掣取之其小者近百斤大者

長一三丈至一二千斤其氣甚鯹其脂與肉層層相間肉

色白脂色黃如蠟故名之其脊骨及鼻并鬐與鰓皆脆軟

可食其肚及子盬藏亦佳其鰾亦可作膠

肉【甘平有小毒】 多食生熱痰發瘡疥【和蕎麦食人失音】忌荊芥

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○四

△按鱣小者二三尺大者二三丈狀畧類守宮蟲而頭扁

圓嘴尖眼大口在頷下而𤄃大有齒牙而堅利背有三

骨甲尾有岐鰭亦硬無鱗皮厚灰白色如鮫之沙小者

肉潔白味稍美故魚市所出皆不過三四尺其大者好

取人嚙如有人出手足於舷者鱣跳浮囓切去海舶最

畏之胎生產於口嘗見胎魚其子既備鱣形名天以豆

留古【一名奈宇佐宇】鱣類有數種其肉爲𩵟膾食之或爲魚餅

以僞海鰻蒲鉾

白目鱣 小者二三尺大者二三丈背灰白腹白齒大其

眼色白好嚙人其肉味美

牛鱣 大抵三尺許狀類白目鱣灰皂色無齒

猫鱣 大三四尺頭形似猫扁身有虎斑文有齒味不佳

加世鱣 大三四尺及一丈灰黑色口小而齒細有耳其

眼有耳端此鱣在海中不爲害俗取膽爲疳眼藥

坂田鱣 大二三尺頭圓匾似團扇身挟長似團扇柄而

《改ページ》

灰黑色

*

ふか

鱣【音、天。】

テン

黃魚 蠟魚

玉版魚

【俗に「布可」と云ふ。】

【「和名抄」に「鰻鱺」の訓を爲すは、非なり。】

「本綱」に、『鱣は、海中無鱗の大魚なり。狀〔(かたち)〕、「鱘」に似、其の色、灰白。其の背に、有骨の甲、三行(〔み)〕くだり)、有り。鼻、長く、鬚、有り。口、頷〔(あぎと)〕の下に近く、其の尾、岐〔(また)〕、有り。其の出づるや、三月を以つて、水に逆(さから)〔ひ〕て上り、其〔れ〕、居〔(を)〕るや、磯石湍流〔(そせきたんりう)〕の間に在り。其〔れ〕、食ふや、口を張り、物を接し、其の自ら入るを聽きて、食つて、飮まず。蟹・魚、多く、誤りて、之れに入る。其〔れ〕、行くや、水底に在り、地を去ること、數寸。漁人、小さき鈎(つり〔ばり〕)數百を以つて、沉めて、之れを取る。一鈎〔(ひとはり)〕、身に着き、動きて、痛みを護〔(まも)〕る〔に〕、諸鈎、皆、之れに着けり。船、遊ぶこと數日〔(すじつ)〕、其の困-憊(つか)れたるを待ちて、方〔(まさ)〕に、敢へて、之れを掣(う)ち取る。其の小さき者は、百斤〔(きん)〕に近し。大なる者は、長さ一、三丈、一~二千斤に至る。其の氣〔(かざ)〕、甚だ、鯹〔=腥〕さし。其の脂〔(あぶら)〕と肉と、層層として、相間(〔あひ〕まじは)つて、肉色、白く、脂の色、黃にして、蠟のごとし。故に、之れを〔「蠟魚」と〕名づく。其の脊の骨、及び鼻、并びに、鬐〔(ひれ)〕と、鰓〔(あぎと)〕と、皆、脆く、軟にして、食ふべし。其の肚〔(はら)〕、及び、子、盬藏(しほ〔〕づけ)にして、亦、佳なり。其の鰾(にべ)も亦、膠〔(にかは)〕に作るべし。

肉【甘、平にして、小毒、有り。】 多く食へば、熱痰を生ず。瘡疥〔(さうかい)〕を發し【蕎麦に和して食へば、人をして、失音せしむ。】、荊芥〔(けいがい)〕を忌む。』と。

△按ずるに、鱣は、小なる者、二、三尺、大なる者、二、三丈。狀〔(かた)〕ち、畧〔(ほぼ)〕、「守宮蟲〔(いもり)〕」に類して、頭〔(かしら)〕、扁たく、圓〔(まろ)〕く、嘴〔(くちばし)〕、尖り、眼〔(まなこ)〕、大きく、口、頷〔(おとがひ)〕の下に在りて、𤄃〔(ひろ)〕く、大〔にして〕、齒牙、有りて、堅く、利〔(り)なり:鋭利である。〕。背に、三の骨甲、有り。尾に、岐〔(また)〕、有り。鰭も亦、硬し。鱗、無く、皮、厚く、灰白色、鮫の沙のごとし。小さき者は、肉、潔白にして、味、やや美なり。故に、魚市に出づる所は、皆、三、四尺に過ぎず。其の大なる者は、好んで、人を取りて、嚙〔(く)〕ふ。如〔(も)〕し、人、手足を舷(ふなばた)に出だす者、有れば、鱣、跳(と)び浮きて、囓み切り、去る。海舶に、最も、之れを畏る。胎生にして、口より、產む。嘗つて、胎(はらみ)魚を見〔るに〕、其の子、既に、鱣の形を備なふ。「天-以-豆-留-古(でい〔つるこ〕)」と名づく【一名、「奈-宇-佐-宇〔(なうさう)〕」。】。鱣の類、數種、有り。其の肉、𩵟(さしみ)・膾(なます)と爲す。之れを食ふに、或いは、魚-餅(かまぼこ)と爲し、以て「海-鰻(はも)」の蒲鉾に僞〔(いつは)〕る。

白目鱣 小なる者、二、三尺、大なる者、二、三丈、背、灰白、腹、白く、齒、大にして、其の眼〔(まなこ)〕の色、白し。好んで、人を嚙む。其の肉、味、美なり。

牛鱣(うしふか) 大抵、三尺ばかり。狀、「白目鱣」に類して、灰皂〔=黑〕色。齒、無し。

猫鱣 大いさ、三、四尺。頭の形、猫に似、扁たく、身、虎斑〔(とらふ)〕の文〔(もん)〕、有り。齒、有り。味、佳からず。

加世鱣 大いさ三、四尺〔より〕、一丈に及ぶ。灰黑色、口、小さくして、齒、細く、耳、有り。其の眼、耳の端に有り。此の鱣、海中に在りて、害を爲さず、俗、膽〔(きも)〕を取りて、疳眼〔(かんがん)〕の藥と爲す。

坂田鱣 大いさ、二、三尺。頭、圓く、匾〔(ひら)たく〕、團-扇(うちは)に似、身、挟〔(せば)〕く、長〔く〕、團扇の柄に似て、灰黑色なり。

[やぶちゃん注:「フカ」と「サメ」と古名としての「ワニ」は、総て、軟骨魚綱板鰓亜綱 Elasmobranchii に属する魚類の中で、原則として、鰓裂が体側に開くものの総称である(後述するカスザメ目 Squatiniformes の鰓孔は腹側から側面に開いている)。即ち、「フカ」は「サメ」と生物学的には同義であるが、民俗的には、それぞれの地域で、厳然とした二分法がある(実際、本巻でも、後に「鮫」を別項目として立てている。なお、「鰐」が、その直前に項目としてあるが、これは珍しく正真正銘の爬虫綱ワニ目 Crocodilia のワニであることが、挿絵で判然とする)。ところが、関東では、大きな鮫を「フカ」と呼ぶのに対して、関西以南では、逆に、小さな鮫を「フカ」、大きなものを「サメ」と呼称するとか、関西では「フカ」、関東では「サメ」が鮫類の呼称として優勢であるとか、また、一般には、大型のものや、「人食い鮫」に相当するような攻撃性の強いものを「フカ」と呼称するであるとか、その内実と名は、現代でも一定してはいない。

・「和名抄」は、正しくは「倭(「和」とも表記)名類聚鈔(「抄」とも表記)」で、平安中期に源順(したごう)によって編せられた辞書。以下、注は略す。

・『「鰻鱺」の訓』国立国会図書館デジタルコレクションの万文七(一六六七)年の版本のここを見ると、巻十九の「鱗介部第三十」の「龍魚類第二百三十六」に、

*

鱣魚(むなき) 「文字集略」云はく、『鱣【音、「天」。和名「無奈木」。】は、黃魚、銳〔き〕頭〔(かしら)〕にして、口、頸〔(あご)〕下に在る者なり。「本草」に云はく、『䱇魚【上の音、「善」。和名、上に同じ。】、一名、「鰌䱇」【上の音、「秋」。】、一名、「鯆魮」【「甫」「毘」の二音。】一名、※1[やぶちゃん注:「※1」=「魚」+「尖」。]䰲【「※2」[やぶちゃん注:「※2」=(上)「尖」+(下)「鳥」。]「軋」の二音。】「爾雅注」に云はく、『鱓は蛇に似たり【今、按ずるに、「鱓」は卽ち、「䱇」の字なり。』と。

*

を指して良安は批判していると考えてよい。因みに、実は、この後のここに、「卷十九」の「鱗介部第三十」の「龍竜魚類第二百三十六」には、

*

鰻鱺魚(はしかみいを)「本草」に云はく、『鰻鱺【「蛮」「縲」の二音。和名「波之加美伊乎」】は[やぶちゃん注:以下、欠]。』と。

*

という別項がある。しかし、この「鰻鱺魚」(はじかみうお)というのは、実は、かのオオサンショウウオの古名とされるので、この批判との関係性は認められない。私が気になるのは、良安が「和名類聚鈔」には示されない「鰻鱺」という漢字表記を示している点にある。「鰻鱺」は、「廣漢和辭典」の「鰻」の字義の「うなぎ」の後に、朱駿声の「説文通訓定声」から引いて、「今俗に鰻鱺と曰ふは、是なり」と、この熟語が現われるので、この「鰻鱺」とは漢語に於いては「うなぎ」を指すものであることは間違いないのではあるが。

・「綱目」は「本草綱目」で明の李時珍の薬物書。全五十二巻。一五九六年頃の刊行。巻頭の巻一、及び、二は、序例(総論)、巻三、及び、四は百病主治として各病症に合わせた薬方を示し、巻五以降が薬物各論で、それぞれの起源に基づいた分類がなされている。収録薬種は千八百九十二種、図版一一〇九枚、処方一万千九十六種にのぼる。以下、多く引用されるので注は、ここのみとする。

・「鱘」は、東洋文庫版は『かじき」と訓じている。確かに、次の項目が「かぢとをし」でカジキマグロであり、見出しも本字、「鱘」である。また、次項解説の同じ「本草綱目」でも、「鱣」に似ている、とも記述されてはいる。しかし、私は、これは、「鱘」のもう一つの意味である「チョウザメ」を指しているのではあるまいかという疑念が拭いきれない。時珍は「登龍門」(あれは、本来は「チョウザメ」であったものが、「コイ」に代えられたものとも言う。私は、かねがねこの説を支持したいと思っていた)の故事等で、中国人に、より一般的な硬骨魚である条鰭亜綱チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae との類似を、時珍は、まず、示したかったのではないか? いや、それどころか、この「鱣」の叙述に現われるその形状・生態は、この時珍の叙述の最後まで(「其の肚、及び、子、盬藏にして、亦、佳なり」なんて、キャビアそのものじゃないか?!)、驚くほどチョウザメに酷似するように感ぜられないだろうか? 識者の見解を待つ。

・「磯石湍流」の「湍流」は、本来、「河川の早瀬」を言う。岩礁性、若しくは、石礫の海底で、海流の流れが早いところを言うのであろう。

・「斤」・「丈」は、時珍の生きた明代で、一斤は五百九十六・八グラム、一丈は三・一メートルであった。

・「鰾」の「にべ」という読みは、本来、スズキ目ニベ科ニベ Nibea mitsukurii の浮袋から作られた接着力の強い膠(にかわ)を指す(「愛着を示さない・愛想がない」の意味の「にべもない」の語源)。そこから、広く浮袋を「にべ」と呼称している。他にコイ・ウナギ、そしてサメなどの浮袋からも生成された。「和漢三才圖會 卷第四十九 魚類 江海有鱗魚」の「鮸」の項を参照。

・「熱痰」は、黄色の痰を吐き、顔面が赤味を帯びている症状を言う。

・「瘡疥」は、広く吹き出物から発疹等の種々の皮膚疾患全般を言う。

・「荊芥」は、シソ科のケイガイ Schizonepeta tenuifolia の花穂、及び、その茎枝で、漢方薬として、風邪や出血性疾患や皮膚病に効果があるとする。

・「守宮蟲に類して」? か? しかし、またしても、「鯨」の項の悪夢の再来である。この冒頭の絵を見ていると、ちょっと、イモリに似てるかもという気が、しないでもないんである……。

・「嚙ふ」は、ここでは、或いは、「くはふ」と訓読しているかも知れぬが、私は、「人食いザメ」のニュアンスを出した〱思ったのである。

・「胎生にして、口より、產む」とあるが、口から子を産むマウスブリーダー習性(産むように見えるアジアアロワナ Scleropages formosus 等の条鰭綱アロワナ目アロワナ亜目アロワナ科 Osteoglossidae や、スズキ目キノボリウオ亜目のチョコレートグラミー Sphaerichthys osphromenoides のような)をサメが持っているというのは、私はちょっと聞いたことがない。これは何かの勘違いであろう。これに関しての解釈は、後掲の「鮫」の後注を参照されたい。

・「奈宇佐宇」は、ここでは幼体のフカを呼称する語であるが、小型のサメは、捕獲時に、比較的、暴れずに、おとなしいことから、「脳の回りが遅い」という長崎方言でつけられたという説がある。現在、「ノウソウ」と呼称するものとしては、ドチザメ科ホシザメ属シロザメ Mustelus griseus や、ネズミザメ目オナガザメ科オナガザメ属マオナガ Alopias vulpinus 辺りが同定候補となるか。

・「海鰻」は、条鰭綱ウナギ目アナゴ亜目ハモ科ハモ属ハモ Muraenesox cinereus (現行の本邦での近縁種は、スズハモ Muraenesox bagio ・ハシナガアナゴ(ハシナガハモ)属ハシナガハモ Oxyconger leptognathus ・ワタクズハモ属ワタクズハモ Gavialiceps taiwanensis )。

・「白目鱣」は、その名称から、取り敢えず、メジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属 Carcharhinus を挙げておくが、この叙述自体からは、メジロザメ属に同定し得る決定打は見出せない。確かに、このメジロザメ目 Carcharhiniformes には、かなり攻撃的な種が含まれる。一般に知られる人への危険度では、ホオジロザメ Carcharodon carcharias(ネズミザメ目 Lamniformes )、オオメジロザメ Carcharhinus leucas や、イタチザメ Galeocerdo cuvier が挙がるが、後者の二種は、ともにメジロザメ目ではある。しかし、メジロザメ目総体を人間を好んで襲うという言うのにも、やや躊躇を感じる。

・「牛鱣」の呼称と類似する、現在ウシザメと呼ばれる種は、前項に掲げたメジロザメ目オオメジロザメ Carcharhinus leucas である。沖繩周辺での生育が確認されている。但し、歯は勿論あって、長く三角形に近い。

・「猫鱣」は、ネコザメ Heterodontus japonicus 、又は、シマネコザメ Heterodontus zabra 。これは、また思い出すなあ、小学校時代の漫画学習百科を。サザエを噛み割るその名こそ、マイナーなれど、人ぞ知る、「サザエワリ」とは、我が名なり! と言った風情、妙に色気のある流し目のネコザメのイラストだった……。お蔭で私は「サザエワリ」という名を早くから知っていたのであった。

・「加世鱣」は、その叙述と発音の近似性からカスザメ目カスザメ科カスザメ Squatina japonica (又は、胸鰭の先端の角度が、やや大きい近縁種コロザメ Squatina nebulosa )ではなかろうかと思われる。眼病薬という記載は探り得なかったが、若し、本種がカスザメであれば、本種の皮は、古くより、刀剣の柄(つか)に滑り止めとして巻いたことで知られる。なお、冒頭に述べたように、本種は、サメの中では変り種で、鰓孔は完全な体側ではなく、腹側から側面に開いている。もう一つ、付け加えておくと、サメの尾鰭は、上葉が下葉よりも長いのだが、カスザメは下葉が発達し、ほぼ上下同長である。

・「疳眼」は、角膜乾燥症・結膜アレルギーによる眼病を言う。

・「坂田鱣」は、当初、エイ目サカタザメ亜目サカタザメ科サカタザメ属サカタザメ Rhinobatos schlelii に同定していたのだが、変更の経緯は後掲される「海鷂魚」(エイ)の「窓引鱝」(マドヒキエイ)の後注も参照されたいが、この――体が円い――頭部が団扇に似ている――身から(尾にかけてととってよい)狭く長く団扇の柄に似ている――という特徴は、実は、サカタザメよりも、より、エイ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis に酷似するからである。サカタザメ類に似るが、はっきりと体が丸いのが、この種の特徴であり、坂田鱣は、丸いというよりも、尖(とん)がっているというのが最初の視認印象であること、現在のウチワザメは、まさしく「団扇鮫」と表記すること、後の「海鷂魚」の「窓引鱝」が、サカタザメ Rhinobatos schlelii 、又は、コモンサカタザメ Rhinobatos hynnicephalus と同定されるように感じられることから、本種は、

エイ目ウチワザメ科ウチワザメ属ウチワザメ Platyrhina sinensis

に同定変更した。更に付け加えると、後掲する「海鷂魚」(エイ)の図を参照されたい。これは一般的なエイのフォルムで想定するアカエイでもヒラタエイでもなく、ウチワザメではなかろうか?]

***

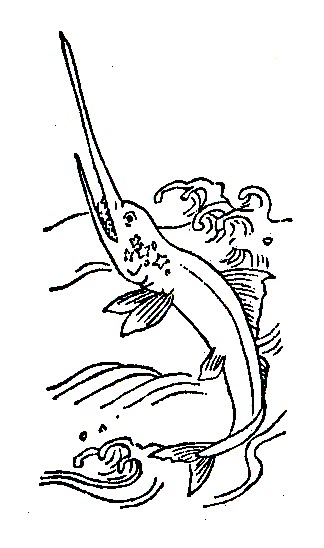

かぢとをし

鱘【音尋】

ツイン

鱏【音尋】 碧魚

【俗云加知止乎之】

[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行の下に入る。]

本綱鱘鱣屬也岫居長者丈餘至春始出而浮陽見日則

目眩其狀如鱣而背上無甲其色青碧腹下色白其鼻長

與身等口在頷下食而不飮頰下有青班〔→斑〕紋如梅花狀尾

有岐如丙肉色純白味亞於鱣鬐骨不脆又云其頭大哆

口似銕兠〔=兜〕鍪其肉【甘平有毒】作鮓雖珍亦不益人

本草必讀云鱘目小如豆鼻傍肉作直𮈔名爲鹿頭肉【言味

美也】鰾亦作膠鱣鱘二魚皆能化龍

△按鱘嘴尖利如鐵海舶値之則可突拔故俗呼名柁通

*

かぢをとし

鱘【音、尋。】

ツイン

鱏【音、尋。】 碧魚

【俗に「加知止乎之」と云ふ。】

「本綱」に、『鱘は、「鱣〔(ふか)〕」の屬なり。岫居〔(しうきよ)〕し、長き者、丈餘。春に至りて、始めて出でて、陽〔(ひ)〕に浮き〔→くも〕、日〔(ひ)〕を見れば、則ち、目眩(くる)めり。其の狀〔(かたち)〕、「鱣(ふか)」のごとくにして、背の上に、甲、無く、其の色、青碧、腹の下の色、白し。其の鼻、長し。身と等(ひと)し。口、頷〔(あぎと)〕の下に在り。食ひて飮まず。頰の下に、青〔き〕斑〔(まだら)〕の紋、有り。梅花の狀のごとし。尾、岐〔(また)〕有りて、「丙」のごとく、肉色、純白(ましろ)く、味、「鱣」に亞(つ)ぐ。鬐骨〔(ひれぼね)〕、脆(もろ)からず。又、云ふ、其の頭〔(かしら)〕、大-哆(おほ)きなる口、銕-兜-鍪(かなかぶと)に似たり。其の肉【甘、平、毒有り。】、鮓〔(すし)〕に作る、珍と雖も、亦、人に益あらず。』と。

「本草必讀」に云ふ、『鱘は、目、小にして、豆のごとし。鼻の傍らの肉、「直-𮈔(はながつほ〔→を〕)に作る。名づけて「鹿頭肉〔(ろくとうにく)〕」と爲す【言ふ、「味、美なり。」と。】。「鰾(にべ)」も亦、膠〔(にかは)〕に作る。「鱣」・「鱘」の二魚、皆、能く龍と化す。』と。

△按ずるに、「鱘」は、嘴、尖(とが)りて、利〔にして〕、鐵のごとし。海舶、之れに値〔(あ)=遇〕へば、則ち、突(つ)き拔(ぬ)くべし。故に、俗に呼んで、「柁通(かぢとをし[やぶちゃん注:ママ。])」と名づく。

[やぶちゃん注:「本草綱目」の「鱘魚」の項を、良安は、恣意的に取捨選択して、海産のカジキに読み替えようとしているのが、手に取るように理解出来る。実は、これは「集解」の途中からで、『(藏器曰)鱘生江中背如龍長一二丈(時珍曰)出江淮黃河遼海深水處亦鱣屬也』の最後の三文字以降から引用しているである。この「鱘」も、そしてその属であるとする「鱣」も、「本草綱目」では、どちらも、明らかに、河川を遥かに遡上する魚である。且つ、実は次の「鮪」の項に良安が引用している『月令云季春天子薦鮪於寢廟故有王鮪之稱郭璞云大者名王鮪【其小者名叔鮪更小者者鮥子】』は、「本草綱目」の「鱘魚」の項の冒頭、「釈名」に「時珍曰」として記す内容なのである。良安先生、そうした齟齬を隠しきれずに、遂に「鮪」の自己の記載では『「本綱」に、鱘・鮪、以つて、一物と爲すは、未だ、精(くは)しからず』と記さざるを得なくなったわけである(次項及び注参照)。では、「鱘」は何か。これについては、本ページを読まれた「釜石キャビア株式会社」というところで、チョウザメに係わるお仕事に従事しておられるY氏から、二〇〇八年六月六日、この「かじとうし」の絵は、長江に生息するハシナガチョウザメであると考えらるというメールを頂戴した(リンク先は私のブログ記事)。以下に、メール本文の一部を引用する。

◇〔引用開始〕

「かじとうし」の絵、長江に生息します、ハシナガチョウザメと考えられます。チョウザメの仲間の中では特異な姿をしており、口に歯がはえております(チョウザメ類には歯が無い)。現在、長江でも絶滅したと考えられ、わずかな尾数を中国政府が保護飼育しております。添付図は中国のハシナガチョウザメの切手でございます。

◇〔引用終了〕

私は本ページで「鱣」・「鱘」・「鮪」にチョウザメの影を感じてきてはいたのであったが、メールを頂いた当初は、これは良安がオリジナルに描いたのだから、幾ら何でも当然、海産のスズキ目メカジキ科 Xiphiidae 及びマカジキ科 Istiophoridae の二科に属する魚(カジキマグロとは通称で正式和名ではない)の絵であるだろうと思っていたのだが、そのように言われて、よく見ると、これは時珍の「本草綱目」の「鱘魚」の叙述に従って、頬に星の模様まで入れて描いた想像図、カジキの実見描画ではなかったのである。これは、もう、間違いなく、Y氏の指摘された、英名“ Chinese swordfish ”、硬骨魚綱条鰭亜綱軟質区チョウザメ目ヘラチョウザメ科ハシナガチョウザメ属の異形種であるハシナガチョウザメ(古くはシナヘラチョウザメと呼称した) Psephurus gladius の叙述と考えてよい。Y氏から提供して戴いた中国切手の画像も以下に示す。まさにチョウ! 極似じゃないか!

私は、何時か、このY氏を釜石に訪ねし、親しくお逢いしたく思っていた。しかし、二〇一一年の大震災で被災され、ネットで調べても、「釜石キャビア株式会社」はサイトがなくなっていた。痛恨の極みであった。どこかで、再起され、チョウザメを飼育されておられることを心から祈っている……。

話を良安の附記に戻す。良安が確信犯で、無理矢理、同定しようと試みた種を同定しておこう。

カジキは、スズキ目メカジキ科 Xiphiidae 、及び、バショウカジキ科 Istiophoridae の二科に属する魚の総称(カジキマグロとは通称であって、正式和名ではない)。日本近海の種を挙げるならば、

メカジキ科メカジキ属メカジキ Xiphias gladius

バショウカジキ科マカジキ属マカジキ Tetrapturus audax

バショウカジキ科バショウカジキ属バショウカジキ Istiophorus platypterus

バショウカジキ科フウライカジキ属フウライカジキ Tetrapturus angustirostris

バショウカジキ科シロカジキ属シロカジキ Makaira indica

バショウカジキ科クロカジキ属クロカジキ Makaira mazara

の六種でよろしいか。名の由来は、本篇末尾の記載通り、「舵木通し」(かじきどおし)の略である。因みに、この中でも、バショウカジキは、帆に似た体高より大きな背鰭(これが芭蕉の葉に似ることからの命名)を持ち、全魚類中、最速の、時速百二十キロメートルの遊泳速度の保持者である。この大きな背鰭は、高速遊泳時の急ブレーキの役割を持つとも言われる。

・「岫居」の「岫」は、本来、「山の岫(くき:洞穴)」のことを指す。従って、ここでは、河川や海底の洞窟に棲み、という意となる。

・『「丙」のごとく』とは、「丙」という字のような形をしている、という意。

・「本草必讀」という書は、東洋文庫版の後注には『「本草綱目類纂必読」か。十二巻』とのみあるだけである。中国の爲何鎭(いかちん)なる人物の撰になる「本草綱目」の注釈書であるらしい。

・「直𮈔」、及び、後の「鹿頭肉」は、不明である。ここでの「はながつを」なるルビ自体が(「鹿頭肉」とのイメージの甚だしいギャップとともに)大いに怪しい気がする(そもそも、カジキの頬肉から鰹節を作り、それを、また、わざわざ「花鰹」にしたもの等というのは、如何にも非実利的で迂遠で胡散臭いではないか……と言いつつ、今、ネット上で非売品ながら、「鰹節」ならぬ「サメ節」の現物を見てしまった。確かに鰹だけじゃあない、何でも「節」は作れる訳だな)。前記の如く、原本も確認出来ないので、全くお手上げである。何かご存知の方は、御一報願いたい。

・「鰾」の「にべ」という読みは、本来、スズキ目ニベ科ニベ属ニベ Nibea mitsukurii の浮袋から作られた接着力の強い膠を指す(「愛着を示さない・愛想がない」の意味の「にべもない」の語源)。そこから、広く浮袋を「にべ」と呼称している。他にコイ・ウナギ、そしてサメなどの浮袋からも製造された。

・「鱣・鱘の二魚、皆、能く、龍と化す」は大いに気になる。魚偏の漢字の字義は、時代的地域的に大きな変異や諸説があり、その複雑多岐に亙る錯綜は、とても私の手におえるものではないのであるが、ここでどうしても気になるのは、「鱣」の項で私が言った「登龍門」の故事の魚類同定とのシンクロである。原義的には「鱣」は「コイの一種」ともされるのだ。そうして、現今、「鱘」は、中国語では、そうさ、チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類を指すのである!]

***

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○五

しび

はつ

鮪【音委】

ヲイ

王鮪【其大者

【和名之比

或云波豆】

叔鮪【其小者

俗云目黒】

鮥子【更小者

俗云目鹿】

[やぶちゃん字注:以上七行は、前四行の下に入る。]

本綱鮪與鱘爲一物月令云季春天子薦鮪於寢廟故有

王鮪之稱郭璞云大者名王鮪【其小者名叔鮪更小者名鮥子】

△按鮪亦鱣屬鱘之類也本綱鱘鮪以爲一物者未精矣

鱘青碧色鼻長與身等鮪頭畧大鼻雖長不甚口有頷

下兩頰腮如銕兠鍪頰下有青斑死後眼出血背腹有

鬣無鱗【如有些細鱗】蒼黒色肚白如傅雲母尾有岐硬上大

中圓下小其大者一丈余小者六七尺肉肥淡赤色背

上肉有黒血肉兩條【俗曰血合】可去之其頭有力乘暖浮見

日目眩其來也成羣漁人熬取油其肉爲膾爲炙味稍

《改ページ》

佳

宇豆和【一名茶袋】 小鮪一尺以下者作胾以芥醋食味甚佳

目鹿 二尺以下小鮪亦可爲胾

目黑 三尺以下者多爲𩸆【凡宇豆和目黒共爲𩸆則通俗名目黒】

末黑 三四尺以上者至此時形畧扁色亦稍黒爲𩸆冬

月民間賞之亞于鰤又鮮肉作脯※〔→贗=贋〕鰹節

[やぶちゃん注:※=「贗」-「亻」。]

波豆 四五尺以上者與鮪無異惟腹鬐【鮪黃赤色波豆蒼黒】異身

其𩸆和州人嗜食之以一枚爲馬一駄

*

しび

はつ

鮪【音、委。】

ヲイ

王鮪〔(わういう)〕【其の大き者なり。和名、「之比〔(しび)〕」、或いは、「波豆〔(はつ)〕」と云ふ。】

叔鮪〔(しゆくいう)〕【其の小さき者は、俗に「目黒〔(めぐろ)〕」と云ふ。】

鮥子〔(くわいし)〕【更に小さき者は、俗に「目鹿〔(めじか)〕」と云ふ。】

「本綱」に、『鮪と鱘と、一物と爲す。「月令(がつりやう)」に云ふ、『季春、天子に〔→「に」は衍字、もしくは「は」の誤り〕、鮪を寢廟に薦(すゝ)む。』と。故に「王鮪」の稱、有り。郭璞〔(かくはく)〕が云はく、『大なる者を「王鮪」と名づく。』と【其の小さき者を「叔鮪」と名づく。更に小さき者を「鮥子〔(らくし)〕」と名づく。】。』と。

△按ずるに、鮪(しび)も亦、「鱣〔(ふか)〕」の屬にして、「鱘(かぢとをし)」の類なり。「本綱」に、「鱘」・「鮪」、以つて、一物と爲すは、未だ、精(くは)しからず。鱘は青碧色、鼻、長くして、身と等し。鮪は、頭、畧(ち)と、大きく、鼻、長しと雖も、甚〔(はなはだ)し〕からず。口、頷〔(あぎと)〕の下に有り。兩の頰・腮〔(あぎと)〕、銕-兠-鍪(かなかぶと)のごとし。頰の下、青斑、有り。死して後、眼に血を出だす。背・腹に鬐〔(ひれ)〕有りて、鱗、無し【些〔(いささ)〕か細〔かなる〕鱗、有るがごとし。】。蒼黒色。肚〔(はら)〕、白にして、雲母(きらゝ)を傅(つ〔(=着〕)くるがごとし。尾に、岐〔(また)〕有り。硬く、上〔は〕大、中〔は〕圓〔(まろ)〕く、下〔は〕小さし。其の大なる者、一丈余、小さき者、六、七尺。肉、肥えて、淡赤色。背の上の肉、黒き血肉、兩條(ふたすぢ)有り【俗に「血合〔(ちあひ)〕」と曰ふ。】。之れを去(す)つべし。其の頭〔(かしら)〕、力、有り、暖に乘じて浮く。〔→浮くに、〕日〔(ひ):太陽。〕を見、目、眩(くる)めく。其の來〔(きた)〕るや、羣〔(むれ)〕を成す。漁人、熬(い)りて、油を取り、其の肉、膾(さしみ)と爲す。炙(やきもの)に爲して、味、稍〔(やや)〕佳なり。

宇豆和【一名、「茶袋」。】 小さき鮪の一尺以下の者。胾(さしみ)に作り、芥醋(からしず)を以つて、食ふ。味、甚だ、佳なり。

目鹿(めじか) 二尺以下の小さき鮪。亦、胾に爲すべし。

目黑(めぐろ) 三尺以下の者。多くは𩸆(ひしほ)と爲す【凡そ、「宇豆和」・「目黑」、共に、𩸆(しほもの)と爲し、則ち、通俗して、「目黑」と名づく。】。

末黑(まぐろ) 三、四尺以上の者。此の時に至りて、形、畧(ち)と、扁たく、色も亦、稍〔(やや)〕黑し。𩸆と爲し、冬月、民間、之れを賞す。「鰤〔(ぶり)〕」に亞(つ)ぐ。又、鮮(あたら)しき肉、脯(ふし)に作り、鰹節に※〔贗=贋=似〕(にせ)る。

[やぶちゃん注:「※」=「贗」-「亻」。]

波豆(はつ) 四、五尺以上の者。鮪と異なること、無し。惟だ、腹の鬐〔(ひれ)〕【「鮪」は黃赤色、「波豆」は蒼黒。】、異なるのみ。其の𩸆(しほもの)を、和州〔=大和:奈良。〕の人、之れを嗜(す)きて、食ふ。一枚を以つて、馬一駄と爲す。

[やぶちゃん注:スズキ目サバ亜目サバ科マグロ属 Thunnus 。本邦産種は、

クロマグロ Thunnus orientalis (大西洋産クロマグロは、現在、別種タイセイヨウクロマグロ Thunnus thynnus とする)

ミナミマグロ Thunnus maccoyii

メバチマグロ Thunnus obesus

キハダマグロ Thunnus albacares

ビンナガマグロ Thunnus alalunga

コシナガ Thunnus tonggol

の六種を挙げれば、よいであろう。

・「しび」は、現在、主に関西・四国・九州南部の西日本でのキハダマグロ Thunnus albacares の呼称であるが、「古事記」の清寧天皇の条(古事記歌謡一〇八番歌)の平群志毘臣(へぐりのしびおみ)と袁祁命(おけのみこと)の、女を争った歌垣に、

*

潮瀨(しほせ)の波折(なを)りを見れば遊び來る鮪(しび)が端手(はたで)に妻立てり見ゆ

○やぶちゃん訳:海の早瀬の波が幾重にも立っている辺りを見ていると、泳ぎ来たった鮪(平群志毘臣を指す)の傍らに、魚の分際で、連れの女が寄り添っているのが見えるよ。

*

と現われ、「万葉集」でも二例あり、巻六の九三八番歌、山部赤人の神亀三年九月十五日(グレゴリオ暦換算七二六年十月十九日)、播磨国印南野行幸の従駕歌である長歌、

*

やすみしし 我が大君の 神(かむ)ながら 高(たか)知らせる 印南野(いなみの)の 大海(おふみ)の原の 荒拷(あらたへ)の 藤井の浦に 鮪(しび)釣ると 海人舟(あまねふね)騷ぎ 鹽燒くと 人ぞさはにある 浦を良(よ)み うべも釣はす 濱を良み うべも潮燒く あり通(がよ)ひ 見(め)さくも著(しる)し 淸き白濱

○やぶちゃん訳

我らが大君が、神としてお治めになる印南野の大海原、その藤井の浦で、鮪を釣ろうと、漁師の船が発ち騒ぎ、藻塩を焼こうと、人が賑わう。浦が良い故、尤もなことながら、鮪を釣るのだ。浜が良い故、尤もなことながら、藻塩を焼くのだ。大君が、足繁く、お通ひになり、ご覧になられる、その訳も、もうはっきりしているではないか、この清く美しい白浜よ!

*

及び、巻十九の四二一八番歌、大伴家持、越中在任中の和歌、

*

鮪(しび)突くと海人(あま)の燭(とも)せる漁火(いさりび)の秀(ほ)にか出ださむ我が下思(したも)ひを

○やぶちゃん訳

鮪を突こうと、漁師が灯している漁り火のように、はっきりと告げ知らせてしまおうか、この私の、秘めた思いを。

*

に現われることから、一般的な鮪が、非常に古くから「シビ」と呼称されていたことが分かる。なお、私は、この「古事記」や「万葉集」に現われた「シビ」はキハダマグロ Thunnus albacares ではないかと思っている。その理由は古事記歌謡一〇八番歌の「早瀨」は、海中にあって、比較的浅瀬に相当する場所であること、赤人の歌のシチュエーションが、内湾であり、家持の歌の漁が、夜であることから、これらの「シビ」は回遊性のマグロではなく、根付きのマグロである可能性が高いと考えるからである。表層近くを遊泳し、根付きの生態を持っているという特徴を最もよく示すのはキハダマグロであるという私見である。識者の意見を俟つ。

・「はつ」という呼称は、現在でも大阪の市場でキハダマグロの成魚の呼称として用いられており、上方落語の「菊江仏壇」にも「ハツの付け焼き」として鮪が登場する。

・「月令」は「礼記」(らいき)の第六篇で、一年の行事・天文・暦について書かれたものである。

・「季春、天子に、鮪を寢廟に薦(すゝ)む」は、古代中国に於いて、魚類を豊饒の祈りの供物としたことを示す。「月令」の季冬の月の条に、

*

命漁師始漁。天子親往。乃嘗魚。先薦寢廟。

漁師に命じて、始めて漁せしむ。天子、親(みづか)ら往き、乃(すなは)ち、魚を嘗(な)む。先づ、寝廟に薦む。

*

とあり、また、良安が引く季春の月の条には、

*

天子始乘舟。薦鮪于寢廟。乃爲麥祈實。

天子、始めて、舟に乘り、鮪(い)を、寝廟に薦め、乃ち、麥の爲に實りを祈る。

*

とある。この「寢廟」とは、祖霊を祭る建物を言う語である。

・「王鮪」――ここまで来て、はたと、気なる。古代中国にあって、祭儀の例祭の重要な供物とするようなものが、海産のマグロであるというのは如何にも不自然である。この「鮪」は、マグロではないのではないか? 「王」と名づくような巨大魚であり、黄河に棲息する淡水産の魚と言えば、これはもう、チョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類しかいないと私は思うのである。しかし、「廣漢和辭典」でも「鮪」は「シビ」で、マグロである……ところが、ここに来て、有力な情報を得た。それはまた、先般より私が拘っている「登龍門」の原種の同定とも関わる嬉しい内容であった。さて、『月刊しにか』(一九九五年九月号)の加納喜光氏の「漢字動物苑(6)チョウザメ」の中に、以下の記載が現われるからである。

《引用開始》

鯉が魚の王とされる以前はチョウザメが魚の王だった。『詩経』では婚礼や饗宴に用いられるめでたい魚とされている。春になると時期を違わずに黄河に出現すると、古代人は考えた。そのため、春一番のチョウザメを宇宙のリズムのシンボルとして宗廟に供え、季節祭を執り行った。以上のことは『周礼』や『礼記』に見える。

チョウザメが鯉に地位を譲るに当たって、登竜門の故事が利用されたふしがある。この故事の主役は実はチョウザメなのであった。竜門は黄河の中流にある山峡で、禹が山を穿ち水を通したという伝説がある。ここは急流になっているという。登竜門の故事を記した最古の文献は『淮南子』の高誘(後漢の人)の注釈である。[やぶちゃん注:以下が、その引用。原文では全体が二字下げ。一部の漢字を正字化した。]

鱣は大魚、長さは丈餘なり。細鱗黃首、白身短頭。口は腹下に在り。鮪(い)は大魚、また長さ丈餘なり。仲春二月、河西より上り、龍門を過ぐるを得れば、すなわち龍となる。

ここに出る鮪もチョウザメの一種である。[やぶちゃん注:一部を省略した。以下、中略。]

チョウザメを表す漢字と現存する種(五種ある)とを対照して同定する作業は困難だが、筆者は次のように考えている。鱣を最も大型のダウリアチョウザメ、鮪をカラチョウザメ、鱏(じん)[やぶちゃん注:原文では(つくり)が「譚」の(つくり)であるが、これが正字と思われる。]をハシナガチョウザメに当てる。鰉は鱣の別名、鱘や※[やぶちゃん注:※=僭の(にんべん)を「魚」に換える。]は鱏の別名とする。他の二種についてははっきりしない。[やぶちゃん注:後略。]

《引用終了》

ここで加納氏が引用する「淮南子」(高誘注)の該当箇所をネット検索した結果、一つだけ台灣のサイトに発見出来た(「《詩經·碩人》賞析」)。以下に該当原文を掲げる(喜光氏の引用部の前半部である)。

*

《淮南子·氾論訓》高誘注:“鱣、大魚、長丈餘、細鱗、黃首白身、短頭、口在腹下。鮪、大魚、亦長丈餘。”

*

なお、加納氏が後半で掲げるチョウザメの学名は、ダウリアチョウザメ Huso dauricus 、カラチョウザメ Acipenser sinensis 、ハシナガチョウザメ

Psephurus gladius である(現生種は二科三十六種に及ぶ。但し、一部の種は絶滅種である可能性が高い)。さて、以上の叙述を綜合して考えると、本項の「本草綱目」の引用に現われる「鮪」はマグロではなく、チョウザメであると明言してよい。このことは自明の方も多いのかもしれない。しかし、例えば、東洋文版現代語訳に対して私が大きな不満を持つのは、そのような注記が全く見られないことである。注とは真実を解明しないまでも、その探求への喚起となるものでなくては、付ける意味はないと、私は、常々、思っているのである。……それにしても、私がマグロの字義論等しているうちに、中国に多量の本物のマグロが流れて、国内のマグロ供給が脅かされている昨今は、皮肉といえば皮肉な話ではある。

・「郭璞」は、晋の学者で、驚天動地の博物学書「山海経」の最初の注釈者として有名。

・「未だ、精しからず」とは、「どうもよく分からない(=今一つ納得出来ない)」という意味である。良安先生、当然なのだ。「鱣」も「鱘」も「鮪」も、ここでは、総て、チョウザメを指しているのだから。

・「其の頭、力、有り」は、「力」の意味がよく意味が分からないが、通常、メバチマグロが海の中層を遊泳する(キハダマグロは表層近く)ことや、高速遊泳魚(最高時速百六十キロメートル)を前提としての言葉のようにも思える。

・「宇豆和」という呼称は、現在のマグロ属には用いられてはいないようである。因みに、伊豆地方や、沼津で、サバ科ソウダガツオ属のマルソウダガツオ Auxis rochei (一部の情報ではヒラソウダガツオ Auxis thazard とも)を「うずわ」と呼んでいることが、ネット上で確認出来た。

・「胾」は、「切り身・ししむら・大きく切った肉片」の意。

・「目鹿」については、クロマグロ Thunnus orientalis の四十センチメートルから一メートル前後の成魚の前段階のものを「メジマグロ」と、現在、呼称している。これに於いては、「雌鹿鮪」(めじかまぐろ)の略で、眼の周囲の肉が、鹿肉のように美味であったことからの命名とも、眼が、鼻先近くにあるのを、「目近(めじか)」と呼んだからだとも言われる。しかし一方で、やはり現在、前項のマルソウダガツオ Auxis rochei を別名で「めじか」と呼ぶ地方もある。

・「目黑」は、眼が黒々としているから「目黒」「メグロ」、それが訛って「マグロ」となったとする語源由来の一説にはある(別な説では、海で、その背部が、小山のように真っ黒に見えるところから「背黒」「セグロ」、それが「真黒」「マグロ」と訛ったとする)。しかし、メグロマグロとは、如何にも言いにくく、なんとなく紛らわしい。呼称としては、さても、生き残りそうもないように私には思われる。「メグロはやっぱりマグロに限る」。

・「𩸆(しほもの)」は、前後の叙述から、本来、マグロの調理法としては、刺身以上に、この「しおもの」、或いは、「ひしお」、則ち、「塩漬け」にしたものの方が一般的であったことを知る。これは、所謂、醤油や魚醤に漬け込んだもの(ヅケ)も含まれる。ヨーロッパでも現在、鮪は塩漬けが圧倒的に一般的である。但し、何度か、伊豆で購入したが、塩が強過ぎ、今一であった。

・「末黑」及び「波豆」は、ずばりクロマグロとしてよいであろう。最大長は三メートルを超える個体もある。

・「脯」は、本来は、「薄く裂いて塩漬けにした肉」を指す。この「ふし」という読みは、鰹節に合わせた「節」の当て読みであろう。

・「のみ」は、「身」という字を副助詞として読んだが、私の知る限り、このような訓読法は見たことがない。「身、其の𩸆を……」と読むことも考えたが、文意が通じない。単純に「耳」の誤字なのかも知れない。]

***

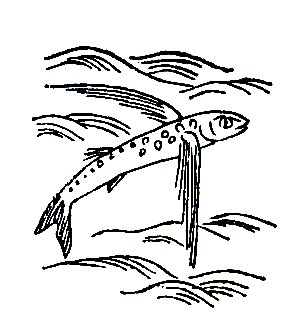

かつを

鰹

鰹【俗以堅魚二字爲鰹

蓋鰹乃鮦大

者非是也此

魚脯極堅硬

可削用故俗

呼曰堅魚

堅魚】

[やぶちゃん注:最後のダブっている「堅魚」は衍字であろう。]

【和名加豆乎】[やぶちゃん字注:以上八行は、前二行の下に入る。]

△按鮪之屬也狀似目黑而圓肥頭大嘴尖無鱗蒼黒色

有光膩腹白如雲母泥背有硬鰭到尾端兩片似鋸齒

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○六

尾有岐其肉深紅味甘温背上兩邊肉中有黒血肉一

條【謂之血合其味不如正肉】釣之不用餌以牛角或鯨牙一瞬釣數

百關東殊多有

縷鰹 皮上縱有白縷三四條爲胾和芥醋未醬食甚佳

名之真鰹作節爲極上

橫輪 皮上橫有白斑四五條大一尺五七寸尾極細故

又名尾纎作節亞縷鰹作𩸆味甚佳俗呼曰須宇麻

餅鰹 形色同鰹而肉粘頗如飴生𩸆共味不佳

鰹節 鰹肉乾脯者也漁人造之鮮魚去頭尾出膓爲兩

片去中骨復割兩片肉作兩三條以煮熟取出曝乾則

堅硬而色赤如松節【故名鰹節】本邦日用之佳肴調和五味

之徧〔=偏〕一日不可欠者也土佐之產爲上【俗呼稱投出節】紀州熊

野次之阿州勢州又次之【以鮪脯僞之雖肥大味杳劣】

煮取 造鰹節時取其液滯者収之黒紫色味甘美

鰹醢【俗云太太木】 肉耑及小骨敲和爲醢紀州【熊野】勢州【桑名】遠

《改ページ》

州【荒井】之者爲上相州【小田原】次之奥州【棚倉】之醢色白味佳

酒盗 鰹膓爲醢出於阿波者得名爲肴則酒益勸故名

山家 いらこ崎に鰹釣舟ならひ浮きてはかちの濱にうかひてそ寄

西行

*

かつを

鰹

鰹【俗に「堅」「魚」の二字を以つて、「鰹」と爲す。蓋し、「鰹」は、乃〔(すなは)〕ち、「鮦」〔(とう)〕の大なる者〔にして〕、是に非ざるなり。此の魚の脯〔(ほじし)〕、極めて堅硬、削用すべし。故に俗に呼びて、「堅魚」と曰ふ。】

【和名、「加豆乎」。】

△按ずるに、鮪の屬なり。狀〔(かたち)〕、「目黑〔(まぐろ)〕」に似て、圓〔(まろ)〕く、肥え、頭〔(かしら)〕、大〔なり〕。嘴〔(くちばし)〕、尖りて、鱗、無し。蒼黒色。光る膩〔(あぶら)〕、有り。腹、白く、雲母泥(きらゝ〔でい〕)のごとく、背に、硬き鰭、有り。尾の端に到るまで、兩片、鋸齒〔(のこぎりのは)〕に似たり。尾に、岐〔(また)〕、有り。其の肉、深紅、味、甘く、温〔たり〕。背の上、兩邊〔の〕肉中、黑血肉〔(くろちのにく)〕、一條、有り【之れを「血合〔(ちあひ)〕」と謂ひ、其の味、正肉にしかず。】。之れを釣るに、餌を用ひずして、牛角、或いは、鯨の牙を以つて、一瞬に、數百〔(すひやく)〕を釣る。關東、殊に、多く、有り。

縷(すぢ)鰹 皮の上に、縱(たつ〔=たて〕)に、白き縷〔(すぢ)〕、三、四條、有り。胾(さしみ)と爲し、芥醋〔(からしず)〕・未醬〔(みそ):味噌。〕に和して食ふ、甚だ、佳し。之れを「真鰹(まがつを)」と名づく。節に作りて、極上と爲す。

橫輪(よこわ) 皮の上、橫に、白斑、四、五條、有り。大いさ、一尺五、七寸、尾、極めて細き故、又、「尾纎(〔を〕ほぞ)」と名づく。節に作り、「縷鰹〔(すぢがつを〕」に亞〔(つ)〕ぐ。𩸆〔(ひしほ)〕に作り、味、甚だ、佳〔なり〕。俗に呼んで、「須宇麻〔(すうま)〕」と曰ふ。

餠(もち)鰹 形色、鰹に同じくして、肉、粘(ねば)る。頗〔(すこぶ)〕る、飴(あめ)のごとし。生・𩸆とも、味、佳ならず。

鰹節(ぶし) 鰹の肉を乾-脯(ほし)たる者なり。漁人、之れを造るに、鮮〔(あたら)〕しき魚、頭・尾を去り、膓〔(わた)〕を出だし、兩片と爲し、中骨〔(なかぼね)〕を去り、復〔(ま)〕た、兩片の肉を割〔(さ)〕き、兩三條と作〔(な)〕し、以つて、煮熟〔:十分に煮込む〕し、取〔り〕出〔(いだ)〕し、曝し乾せば、則ち、堅-硬〔(かた)〕くして、色、赤きこと、松の節のごとし【故に「鰹節」と名づく。】。本邦日用の佳肴〔(かかう)〕、五味の徧〔(かたより)〕を調和す。一日も欠(か)くべからざる者なり。土佐の產を上と爲す【俗に呼びて「投出節〔(なげだしぶし)〕」と稱す。】。紀州熊野、之れに次ぐ。阿州〔=阿波〕・勢州〔=伊勢〕、又、之れに次ぐ【鮪脯〔(まぐろのほじし)〕を以つて、之れを僞〔(いつは)〕る。肥大と雖も、味、杳(はるか)に劣れり。】。

煮取(にとり) 鰹節を造る時、其の液(しる)、滯〔(とどこほ)〕る者を、取りて、之れを収む。黒紫色、味、甘美〔なり〕。

鰹醢(たゝき)【俗に「太太木」と云ふ。】 肉の耑(はし=端)及び小骨、敲(たゝ)き、和して、醢(しほから)と爲す。紀州【熊野。】・勢州【桑名。】・遠州【荒井。】の者、上と爲し、相州【小田原。】、之れに次ぐ。奥州【棚倉。】の醢〔(しほから)〕、色、白くして、味、佳し。

酒盗(しゆとう[やぶちゃん注:ママ。「しゆたう」が正しい。]) 鰹の膓(わた)を醢(しほから)と爲す。阿波より出づる者、名を得。肴〔(さかな)〕と爲し、則ち、酒、益々、勸む。故に名づく。

「山家」 いらこ崎に鰹釣舟ならび浮きてはがちの濱にうかびてぞ寄る

西行

[種としてのカツオ Katsuwonus pelamis は、スズキ目サバ亜目サバ科カツオ属の一属一種である。但し、同定に際しては、以下の五種辺りを「カツオ」の仲間として認識しておく必要があろうかとは思われる。

サバ科ハガツオ属ハガツオ Sarda orientalis

サバ科スマ属スマ Euthynnus affinis

サバ科イソマグロ属イソマグロ Gymnosarda unicolor(本種には「マグロ」の名がつくが、分類学上は、「ハガツオ」に近縁で、魚体も、「カツオ」から、そう離れていないので、挙げておきたい)

サバ科ソウダガツオ属ヒラソウダガツオ Auxis thazard

サバ科ソウダガツオ属マルソウダガツオ Auxis rochei

である。

・「鰹」は、中国では大鰻(おおうなぎ)を指し、「鮦」は、「鰹(かつお)」と「鱧(はも)」を指す漢字で、良安は「鰹」の本字は、ハモや類似したウナギや、それらの大型化したもの(オオウナギ)だと言いたいのであろう。ちなみにハモ Muraenesox cinereus は、ウナギ目アナゴ亜目ハモ科 Muraenesocidae である。ウナギはウナギ目ウナギ科 lidae に属する魚の総称であるが、オオウナギという呼称は大型のウナギ一般を指す場合と、種としてのオオウナギ Anguilla marmorata を指す場合があるので要注意だが、ここでは、一般名詞としてとってよい。

・「鮪の屬」という判断は、現在の分類学上からも、マグロもカツオもスズキ目サバ科 Scombridae である点で、一致している。

・「鱗無し」は、同族のマグロ類との大きな相違点である。カツオには胸甲部や側線等の一部を除いて、実際に鱗がないのに対し、マグロ類は全体が鱗で覆われ(但し、高速遊泳の抵抗にならないよう、表面に、比較的、平板に分布している)、特に胸甲部や側線の鱗は、一層、大きくなっている。

・「光る膩」は、背部の青みがかった油を流したような(角度によって、やや虹色に耀く)部分を指しているか。

・「雲母泥」は、層状のケイ酸塩鉱物の結晶である雲母を粉末にしたものを、半液状の他の顔料と合わせた顔料の名であろう。

・「縷鰹」(すじがつを)はカツオ Katsuwonus pelamis である。現在、魚類にあっては、体軸に沿って横に走る縞を「縱縞」と呼ぶが、それが本件でも通用するかどうかが問題となる。しかし、次の小項目の呼称が「橫輪」(「輪」である以上、これは、「魚体を一周する」の意味である)であることに着目すれば、これはクリアされていると判断する。なお、この縦縞は、生時には、殆ど見られないもので、死後に現れるとよく言われるが、実際には、次項で述べる横縞同様、生時にあっても、興奮すると、出現する斑紋であるようだ。なお、この縦縞がカツオ Katsuwonus pelamis では腹部に現れ、ハガツオ Sarda orientalis では、背部に現れるので、容易に識別が出来る。

・「横輪」は、恐らく、カツオ Katsuwonus pelamis の中型の大きさのものを言っているか。この横縞は、実は、カツオに一般的に見られるもので、既に述べた通り、通常は目立たないが、興奮すると、浮き出してくるという(四条から十条程度)。この横縞は死ぬと消え、代わりに前項で示した縦縞がはっきり現れるという。

・「餅鰹」もカツオ Katsuwonus pelamis で、死後硬直するまでの新鮮なカツオ(従って、身が柔らかく、餅のような食感がある)のことを指すか、若しくは、「味、佳ならず」という叙述からは、身がカツオより柔らかく、時間が経つと独特の薬品のような臭いを発するハガツオ Sarda orientalis を指している可能性もある。前者は、静岡県西部で、現在も「モチガツオ」と呼称し、殆どが地元で消費されると聞く。

・「五味」は、甘・酸・鹹・苦・辛の総称。

・「投出節」については、これ(投出節)自体を探索している静岡の鰹節店「柳屋本店」のサイト中の、雑話の中の、『第二話 江戸時代の名物「かつお」』に譲る(現在は当該ページは消失している模様)。現在、高知県では、少なくともこの呼称では、伝承されていないと思われる。「なげだしぶし」と読んでよいであろう。

・「煮取」は、「にんべん」公式サイトの「鰹節の歴史」のページに、「堅魚煎汁」と書いて「カツオノイロリ」と読みを附し、鰹節が誕生する以前から貴重な調味料として使われてきたことが記されてある。現在では「煎汁(せんじ)」や「エキス」と呼ばれているらしい。鰹の煮汁を、数日とろみが出るまで煮込み上げた液で、鹿児島枕崎等で「かつおせんじ」若しくは「かつおせんじエキス」という商品名で現在も出回っているようである。私がよくお世話になっている「MANAしんぶん」の「タレとツユとダシの言葉について」というページに、「古事類苑」「飮食部四」の「料理下」の「だし」「生垂」「煮貫」の部分を引用してある。原典を所持していないが、これは、この呼称や使用法の参考になるので、そのままコピー引用させて戴いた(構文にエラーがあるのか、右クリック・コピーとHTML上の表示には齟齬があり、コピーの方が正しいと判断した。傍点「〇」部分は下線に換えた。推測するに〔 〕が書編巻名、[ ]がHP編者の注、{ }が本文の割注と思われる。『〔厨事類記〕寒汁實{○中略}』の「{○中略}」の「〇」の意味は不明)。

《引用開始》

○だし

〔倭訓栞 中編十三多〕だし 垂汁の義、又煮出の義、

〔屠龍工随筆〕鰹ぶしを味に用る事、いつよりありつるとも志らず、古へには沙汰もなきことなりけり、然而延喜式大膳式に、鰹の汁幾*[木ヘン+盃ツクリ=はい]と出文、宇治拾遺物語に、みせんといふもの見えたるは、文字いかに書ともしれざれども、事のさま、今いふ水出しの様におもはれたり、

〔一話一言 二十一〕煎汁

薩摩より出る鰹煎汁を、外の國にては ニトリといふ、薩摩にては センといふ、和名抄に煎汁とあれば古語なりと、忍池子の話、{九月初三}

〔料理物語 なまだれだし〕だしは かつほのよきところをかきて、一升あらば水一升五合入、せんじあぢをすひ見候て、あまみよきほどにあげてよし、過候てもあしく候、二番もせんじつかひ候、精進のだしは かんへう 昆布{やきても入}ほしたで、もちごめ、{ふくろに入に候}ほしかぶら、干大根、右之之内取合よし、

〔厨事類記〕寒汁實{○中略}

或説云、寒汁ニ鯉味噌ヲ供ス、コヒノミヲヲロシテ、サラニモリテマイラス、 ダシ汁{或説イロリニテアルベシ、或説ワタイリノシル云々、}にてアフベシ、

○生垂

〔料理物語 なまだれだし〕

生垂(なまだれ)は 味噌一升に水三升入、もみたてふくろにてたれ申候也、

垂味噌(たれみそ) みそ一升に水三升五合入、せんじ三升ほどになりたる時、ふくろに入たれ申候也、

○煮貫

〔料理物語 なまだれだし〕煮貫(にぬき) なまだれにかつほを入、せんじこしたるもの也、

〔料理物語 萬聞書〕煮貫は 味噌五合、水一升五合、かつほ二ふし入せんじ、ふくろに入たれ候、汲返し汲返三辺こしてよし、

《引用終了》

・「鰹醢」は、現在の「鰹のタタキ」とは異なり、文字通り、包丁で細かく叩いて塩蔵した塩辛である。本来「たたき(叩き・敲き)」は「たたき塩辛」であって、魚や鳥獣の肉等を庖丁でたたく調理法を指し、自然に、それを保存食として塩辛と成したようである。現在は、あの「鰹のタタキ」が席捲してしまい、この呼称では、塩辛としては生き残っていないようである。ちなみに、現在の鰹のタタキの作り方については、かつて自分のブログに「鰹のたたきという幸福」で、僕のこだわりを記載した。ご笑覧あれ。

・「荒井」は、現在の静岡県新居町(あらいちょう)新居(グーグル・マップ・データ。以下、無指示は同じ)。但し、ここは関所があったために、人口に膾炙していたことから挙げられた名であって、実際に、鰹が多く陸揚げされたのは、漁港として栄えた新居の東直近の対岸の舞阪(静岡県浜松市西区舞阪町(まいさかちょう)舞阪)であったと考えるべきであろう(現在も、そうである)。

・「棚倉」は、現在の福島県南東部東白川郡棚倉町棚倉。内陸に位置するが、ここを支配していた棚倉藩は、飛び地として港湾地である平潟を領地とし、そこが言わば藩の表玄関の役割を持っていた。更に、仙台・三陸・松前の物産がこの平潟に集積した。サイト「平潟港の歴史」の「平潟港で交易された商品」によれば、平潟港の棚倉藩運上規定の「荷物出投」(物品税)が課せられた海産物の筆頭に鰹が挙げられている。さればこその、「棚倉の鰹の塩辛」なのであろう。

・「酒盗」は、ウィキペディア等の記載を見ると、どうもこの「和漢三才圖會」の記述が最も古いものであるらしい。「鰹の塩辛」とも呼称されるが、塩辛との決定的な違いは、加工時の長期熟成(一年)にある。因みに、実は酒盗は、加熱によって、コクが増す。「酒盗たれ」(酒盗を細かく刻んで酒炒りしたもの)と称して調味料になる。旨い。お試しあれ。

・「いらこ崎……」の歌は西行の「山家集」(治承二(一一七八)年頃、、西行五十歳代後半に原型が成立したとされる)には、詞書とともに、次のように記されてある。

*

沖の方より、風のあしきとて、鰹と申す魚(いを)釣りける舟どもの歸りけるに

伊良湖崎に鰹釣り舟並び浮きて北西風(はがち)の波に浮かびつつぞ寄る

○やぶちゃん訳

沖の方から、「風が良くない。」と、鰹と申します魚を釣る、何艘もの舟が、陸(おか)へと、帰ってきたのを詠むに、

伊良湖崎に鰹釣りの舟が一斉に並んで浮き、北西風(はがち)に立つ波に揺られながら、浜辺をさして寄ってくることよ。

*

とあり、下の句の第四句に、本文の「濵」→「波」の異同が見られる。なお、「西行法師家集」には、

*

伊良湖崎に鰹釣る舟並び浮き遙けき浪に浮かれてぞ寄る

*

という類型歌が見え、意味から見ても、「波」が正しい。なお、「はがち」であるが、小学館「日本国語大辞典」によれば、語源説は、『吹き放つ義のハガツ(放)から』とするが、引用元を幸田露伴の「音幻論」とし、私には、ちょっと、眉唾に思えなくもない(幸田露伴は今一つ好きになれない作家であるから)。]

***

なめいを

鮠【音危】

クイ

鮰魚 鱯魚

𩸄魚 ※魚

[やぶちゃん字注:※=「魚」+「賴」。「グリフウィキ」のこれ。]

【俗云奈女魚】

【和名抄訓

波江謬也】

[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]

本綱鮠生江淮間無鱗魚亦鱘之屬而頭尾鬐共似鱘惟

鼻短爾口亦在頷下骨不柔脆腹似鮎背有肉鬐

肉【甘平】不可合野猪野雞食令人生癩

△按鮠狀似鱣亦如鮎而身圓其大者長至一三丈灰色

無眼但頭上有二穴而吹潮其尾似鯨尾肉味亦畧如

鯨脂多熬取燈油

*

なめいを

鮠【音、危。】

クイ

鮰魚 鱯魚

𩸄魚〔(くわぎよ)〕 ※魚〔(らいぎよ)〕

[やぶちゃん字注:※=「魚」+「賴」。「グリフウィキ」のこれ。]

【俗に奈女魚と云ふ。】

【「和名抄」に「波江」と訓ずるは、謬りなり。】

「本綱」に『鮠は、江淮の間に生ず。無鱗魚。亦、鱘〔(かじき)〕の屬にして、頭〔(かしら)〕・尾・鬐、共に鱘に似る。惟だ、鼻、短きのみ。口も亦、頷〔(おとがひ)〕の下に在り。骨、柔-脆(もろ)からず。腹、鮎(なまづ)に似て、背に、肉鬐〔(にくひれ)〕、有り。肉【甘、平。】野-猪(いのしし)・野-雞(きじ)と、合はせて食ふべからず。人を〔して〕癩〔(らい)〕を生ずる〔→生ぜしむ〕。』

△按ずるに、鮠は、狀〔(かたち)〕、鱣(ふか)に似て、亦、鮎(なまづ)のごとくにして、身、圓〔(まろ)〕く、其の大なる者、長さ一、三丈に至り、灰色、眼〔(まなこ)〕、無く、但だ、頭〔(かしら)〕の上に、二穴、有りて、潮を吹く。其の尾、鯨の尾に似て、肉味は、亦、畧〔(ほぼ)〕、鯨のごとく、脂、多し。熬りて、燈油を取る。

[やぶちゃん注:これは勿論、現在の淡水魚の鮠(はや)、「和名抄」の意味する異名「ハエ」・「ハヤ」で、何度も述べた、複数の種を含むところの「はや」の一種で、狭義に一部地方の異名とするウグイ Tribolodon hakonensis とするところの、それらでは、毛頭、有り得ない(この際、単体記事で示せる私の「大和本草卷之十三 魚之上 ウグヒ (ウグイ)」をリンクさせておく。そこの私の注の冒頭で、恐らくは、最も漏れのない「ハヤ・ハヨ」の全貌を指示出来ていると思うからである)「それでは、一体、何であるか? まず、「本草綱目」と良安の叙述に於いて、「鮠」が同じものを指しているかどうかが問題となるが、良安は注意深く、「鱘」と同族を示す「鱣」を示し、「鮎」を中国語の意味として「なまづ」と訓じている点で、同一の生物を語っていると見てよい。そうなると、両者の語る内容を総合して種同定してよいと考えられる。

まず、「本草綱目」から見よう。「江淮」とは、長江(揚子江)と淮水(河南省に発し東シナ海に注ぐ中国第三の大河)を指す。この生息域(淡水域主体)の限定は大きい。鱗がなく、鱘の同属で、全体が鱘に似ているが、鼻が短い、とする。この「鱘」は、取り敢えず、良安の解釈によれば、カジキである。但し、私は先に記した通り、これをチョウザメ目チョウザメ科 Acipenseridae のチョウザメ類とする解を捨てられない(なお、冒頭にある「鮰魚」という名称は、まさに、現代中国で、揚子江に棲息するチョウザメに与えられている)。しかし、その、どちらでも、形態的説明は齟齬しないとも私は思うのである。口が顎の下にあって、骨格はしっかりして、腹部が鯰のように(「白くふくよかである」と解してよい)、背部に盛り上がった肉のような鰭を具えている、とする。

次に良安の見解を見る。まず、形状は鱣に似ている、とする。ここでの「鱣」は良安の言だから、「フカ」を指して言っている(しかし、それが中国の書からの孫引きならば、やはり、私のこだわるチョウザメの解となる。先に述べた通り、それでも齟齬しない)。時珍の叙述をそのまま引いたかと思われるような鯰との形状類似を言い、そこで「身、圓く」とする。この「丸い」というのは、魚体の正中線上での断面の形状を言っている(挿絵からも歴然)。大型個体は三~九メートルとするが、成体の大型個体が、こんなに差があるのは、如何にも不自然である。概して良安の度量衡サイズは、他の項目でもオーバー気味であるから、この体長は同定素材としては使えない。体色は灰色で、目がなく――これは好意的には、「目がごく小さい」こと、「眼として認識し得る部分がない」というを示していると考えることが可能だが……)、頭部上に二つの孔(不審。噴気孔は一つしかない。最後に検証する)があって、潮を吹き上げ、尾は鯨にており、肉の味も、殆んど、鯨に等しくて、脂分が多いとし、煎って燈油を採取する、とする。

さて、ここで本項冒頭の本種の和名に着目しよう。「なめいを」とは、「舐める魚」であり、「海底の砂を舐めるようにして泳ぐ魚」、則ち、この魚は、「浅海域の砂泥地を砂を擦るように遊泳する生物」であることを示している――もう、とっくにお分かりであろう、本種はクジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属 Neophocaena に属する小型イルカ、スナメリ(和名の漢字表記は「砂滑」)の名称と合致する・また、次項が、「海豚魚(いるか)」であることも強い親和性を認めることが出来るのである。

そこで、実際のスナメリと本叙述を比較してみると、日本を棲息域の北限とし、淡水である中国の揚子江にも棲息する(現在は「江豚」と呼称。但し、現在の中国では絶滅危機状態にある)=「江淮の間に生ず」。スナメリには背鰭が、殆んどないものの、皮膚が盛り上がった隆起=「背に、肉鬐、有り」であり、口吻部は、殆んど発達していない(=「鼻、短き」)、成体個体は、全身に明るい灰色を呈している(=「灰色」)。その他のクジラ類の特徴は、いちいち挙げて検証するには及ぶまい(本邦に於いて過去にスナメリの食用や採油の事実も確認済みである。因みに、最体長は二メートル弱である。また、この背部正中線に沿って、首の後方から肛門付近にまで存在する、黒い粒状紋のある隆起(高さ二~三センチメートル)が、スナメリ識別の最大の特徴である)。はっきり示そう。本種は

クジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属スナメリ Neophocaena phocaenoides

である。

・「人をして、癩を生ぜしむ」は甚だしい誤りである。「癩」は現在は「ハンセン病」と呼称せねばならない。抗酸菌(マイコバクテリウム属 Mycobacterium に属する細菌の総称。他に結核菌・非結核性抗酸菌が属す)の一種である「らい菌」( Mycobacterium leprae )の末梢神経細胞内寄生によって惹起される感染症。感染力は低いが、その外見上の組織病変が多様で激しいことから、洋の東西を問わず、「業病」「天刑病」という誤った認識・偏見の中で、今現在まで、不当な患者差別が行われてきている(一九九六年に悪法「らい予防法」が廃止されても、それは終わっていない)。歴史的に差別感を強く示す「癩病」という呼称の使用は解消されるべきと私は考えるが、何故か、菌名の方は「らい菌」のままである。おかしなことだ。「ハンセン菌」でよい(但し、再三述べてきたように、「言葉狩り」をしても意識の変革なしに、差別は、なくならない)。ハンセン病への正しい理解を以って本記載は批判的に読まれたい。但し、ここで言う「癩」は、ハンセン病以外の広い意味での皮膚病変をも含むものであろうことは押さえておく必要はあろう。

・「頭の上に、二穴、有り」とあるが、噴気口(鼻孔)は一穴である。但し、噴気孔の後ろに僅かな陥没が見られるだけで、この噴気孔は海中で閉じている際には、実は、殆んど判らないのだ。されば、良安は実物個体を見ることなく、全くの聴き書きで誤認(或いは、騙されて)し、「頭の上に穴二つ」と認識した。而して――この挿絵の頭部の目にしか見えない黒いごく小さな二点は――実は――噴気孔を描いたもの――と読まざるを得ないのである。これは、挿絵だけを見ていると、違和感をそれほど感じない――しかし――トンデモ博物画であることが暴露されるのである!]

***

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○七

いるか

海豚魚

ハアイトヲンイユイ

海豨 江豚

江豬 水豬

鱀【音志】 䱐鯆

[やぶちゃん字注:「鱀」は、正確には、「既」は「既」。]

𩽝【音讒】 鯆【音 】

[やぶちゃん字注:「鯆」の割注の「音」の漢字は欠字。]

【和名伊留可】[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]

本綱海豚魚狀大如數百斤豬形色青黒如鮎有雌雄有

兩乳類人數枚同行一浮一沒謂之拜風其骨硬其肉肥

不中食其膏最多和石灰艌舩良也味【鹹腥】如水牛肉

生海中曰海豚候風潮出沒其鼻在腦上作聲噴水直上

百數爲羣其子如蠡魚子數萬隨母而行人取子繫水中

其母自來就而取之

生江中曰江豚小於海豚出没水上舟人候之占風其中

有肉脂㸃燈照樗蒲【博奕※也】卽明讀書工作卽暗俗言懶

[やぶちゃん字注:「※」=「塞」の「土」を「石」に換える。]

婦所化也

△按海豚西國多有狀似豚眼細狹亦如豚齒細小背有

《改ページ》

刺鬛兩鰭如足尾有岐硬漁人不好采如得之投岸棄

之有聲此鳴鼻乎

*

いるか

海豚魚

ハアイトヲンイユイ

海豨〔(かいき)〕 江豚

江豬〔(こうちよ)〕 水豬

鱀【音、志】 䱐鯆

[やぶちゃん字注:「鱀」は、正確には、「既」は「既」。]

𩽝【音讒】 鯆【音、 】

[やぶちゃん字注:「鯆」の割注の「音」の漢字は欠字。]

【和名、「伊留可」。】

[やぶちゃん字注:以上五行は、前三行の下に入る。]

「本綱」に、『海豚魚は、狀〔(かたち)〕・大〔いさ〕、數百斤の豬〔(ゐのこ)=豚〕の形のごとし。色、青黒にして、鮎(なまづ)のごとし。雌雄、有り。兩乳、有りて、人に類す。數枚〔=匹〕同行〔して〕、一〔つは〕浮〔き〕、一〔つは〕没〔す〕。之れを「拝風」と謂ふ。其の骨、硬く、其の肉、肥え、食ふに、中〔(あた)〕らず。其の膏〔(あぶら)〕、最も多し。石灰に和して、舩を艌(つくろ:=繕)ふに良し。味【鹹、腥。】、水牛の肉のごとし。海中に生ずるを「海豚」と曰ふ。風〔と〕潮〔(しほ)〕を候〔(うかが)〕ひて、出沒す。其の鼻、腦の上に在り、聲を作〔(な)〕し、水を噴き、直(たゞち)に上〔(あげ)〕る。百數、羣を爲す。其の子、蠡〔(れい)〕の魚の子のごとし。數萬〔(すまん)〕、母に隨ひて、行く。人、子を取りて、水中に繫(つな)げば、其の母、自〔(おのづか)〕ら、來〔(きた)〕る。就いて〔は〕、之れを取る。

江中に生ずるを「江豚」と曰ふ。「海豚」より、小さし。水の上に出没す。舟人、之れを候ひて、風を、占なふ。其の中に、肉脂〔(にくあぶら)〕、有り。燈に點じて、樗蒲(ちよぼ)【博奕〔(ばくえき)〕の※〔=塞:場所。〕なり。】を照らさば、卽ち、明なり。讀書・工作を照せば、卽ち、暗し。俗に言ふ、「懶婦の化する所なり。」と。』と。

[やぶちゃん字注:「※」=「塞」の「土」を「石」に換えたもの。]

△按ずるに、海豚は西國に多く有り。狀、豚に似て、眼、細く狹く、亦、豚のごとし。齒、細く小さく、背に刺鬛〔(とげひれ)〕有り。兩鰭、足のごとく、尾に岐有りて硬し。漁人、好んで〔は〕采らず。之を得れば、岸に投じて之を棄つ。聲有り、此れ鼻を鳴らすか。

[やぶちゃん注:イルカはクジラ目ハクジラ亜目 Odontoceti に属する水生哺乳動物の中で、比較的小型の種類を呼ぶ通称である。「海豚」・「江豚」について、時珍は、その大きさによる(後者が有意に小さい)と記述されるが、現代中国に於いては、「江豚」は、前項の「鮠」=クジラ目ハクジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属スナメリ Neophocaena phocaenoides を指す。

・「豨」は、大きな豚。

・「鯆【音、 】」の「鯆」は音が「フ」で、漢語では、鯨偶蹄目 Whippomorpha 亜目 Cetacea 下目ハクジラ小目ヨウスコウカワイルカ科ヨウスコウカワイルカ属ヨウスコウカワイルカ Lipotes vexillifer を指す語である。昨年暮れ、ひっそりと、揚子江固有種にして一科一属一種のヨウスコウカワイルカLipotes vexillifer(中国名・揚子江河海豚、別称・長江女神)の公的な絶滅宣言がなされた。先日、二〇〇七年八月八日、中国人専門家からは、「国際自然保護連合の絶滅の定義は、五十年間、自然界で、一度も発見されなければ、絶滅と判定する、と明記されている。一九九七年に十三頭が確認され、そのわずか九年後の二〇〇六年に行われた大規模調査の結果だけで絶滅と判定することはできない。」と疑義がなされたが、そんなこっちゃあないんだ! 見つけて救ってこそなんぼのもんじゃ! こんな反論するくらいなら、専門家なら一匹でも探して来いよ!)。汚染し、そうして、女神に見放された長江よ……その水に繋がるガイアよ、僕らは一体、何処へ行ってしまおうとしているのだろう……]

・「鱀魚」は、漢方系の記載によれば、「鱧魚」・「烏魚」とも言い、タイワンドジョウ科カムルチー Channa argus を指すとする。これが、所謂、カムルーチ=「ライギョ」(雷魚)を指す語とすれば、形状の極めて似たタイワンドジョウ Channa maculata も同定候補として挙げておくべきであろう。

・「樗蒲」は本邦では「かりうち」とも言い、楕円形の平たい木片を、一方を白、一方を黒く塗ったもの四枚を用い、それを投げて、出た面の組合せで勝負を競う博打の一種を指す。朝鮮では「ユッ」と言う。これとほぼ同じものが、骸子の代りに現在でも用いられているという。また、「樗」は、ミツバウツギ科のゴンズイ Euscaphis japonica 、「蒲」は、ヤナギ科のカワヤナギ Salix gilgiana で、ともに骸子の材料に用いられた木である。さて、この割注の「※」「※」は「塞」の「土」を「石」に換えたものだが、こんな漢字は知らない。「塞」の異体字にも見られない。さて、これに就いては、東洋文庫版では、「塞」の誤字と取ったらしく、「塞」の字で起してあり、『ばしょ』(=場所・賭博場)のルビを振る。確かに一見すると、それで意味が通るのではあるが、私は、これは――「賽」(=「骸子」(さいころ))の誤字――ではないかと思うのである。偶然であるが、「塞」は「賽」に通じる字で、従って、東洋文庫版のように「塞」でもよいが、これは場所を指しているのではなく、「賽」=「骰子」、さらには、「骸子賭博と言う遊戯そのもの」を指して注しているのだと思う。さればこそ、後に「讀書・工作」と対照並列すると言えると思うのである。

・「懶婦」は「怠ける女・不精な女」の意(別に「蟋蟀」(こおろぎ)の別名でもある)。]

***

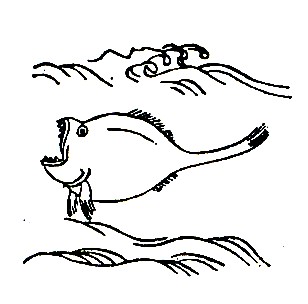

ふぐ

ふくへ

ふくと

河豚

ホウ トヲン

吹吐魚 嗔魚〔(しんぎよ)〕

鮭【䲅同】 鯸鮐

鯸䱌 鰗鮧

氣包魚

【和名布久

一云布久閉】

[やぶちゃん字注:以上六行は、前五行の下に入る。]

本綱河豚魚江淮河海皆有之狀如蝌斗大者尺餘背青

白有黃縷無鱗無腮無膽目能開闔觸物卽嗔怒腹張如

氣毬浮起【故名之氣包魚】腹下白而不光率以三頭相從爲一部

春月珍賞之其腹腴味最美呼爲西施乳【凡魚之無鱗無腮無膽有聲目

能睫者者皆有毒】此魚備毒品狀故人畏之其肝及子有大毒然有

二種其色炎黒有文㸃者名斑魚毒最甚【凡煮之忌煤灰落中】此魚

挿樹立便乾枯【狗膽塗其樹復當榮盛】雖小而獺及大魚不敢啖之

則不惟毒人又能毒物也食之一日内不可服湯藥【荊芥大忌】

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○八

中其毒者以槐花【微炒】乾臙脂【等分爲末】水調灌之大妙

△按河豚魚雖河之名河中無之在江海耳【對海豚江豚名河豚名

乎】狀如上說自頭至尾腹背有小鬛如刺其尾無岐而

細肉白味【淡】脆美而不飽大骨兩邊有赤血肉又腸胃

後傍大骨有如胡蝶形者青白色投水如動此物有大

毒殺人【猫犬亦食作斃】

鯖鯸 皮薄柔而有滑背黃白斑腹白頭畧方其眼大而

腹背無刺鬛其肚不甚脹微似鯖故名煮食炙食無毒

名護屋鯸 背黃赤有白㸃無刺鬛腹白味不美惟剥皮

乾之名皮鯸夏月爲臛食之凡鯸九月至二月出冬月

最賞之故夏以皮鯸代之

鮮鯸能洗浄腸血食之不中毒冬月争喫也和漢共然焉

其味以異于他也又食之擧家皆死者予亦見之胒〔→昵〕暫

時口味賭身命矣與※〔=密〕媱者趣一也

[やぶちゃん字注:「※」は「密」の「必」を「發」の(はつがしら)に代えたもの。「密」の異体字に酷似したものがあるので、訓読では「密」に代えた。]

*

ふぐ

ふくべ

ふくと

河豚

ホウ トヲン

吹吐魚 嗔魚

鮭〔(けい)〕【䲅〔(き)〕と同じ。】 鯸鮐〔(こうたい)〕

鯸䱌〔(こうい)〕 鰗鮧〔(こい)〕

氣包魚〔(きはうぎよ)〕

【和名、「布久」。一に「布久閉」と云ふ。】

「本綱」に『河豚魚は、江淮河海、皆、之れ、有り。狀〔(かたち)〕、蝌斗(かへるのこ)のごとく、大なる者、尺餘。背、青白にして、黃なる縷(すぢ)有り。鱗、無く、腮〔(あぎと)〕、無く、膽〔(きも)〕無く、目、能く、開闔〔(かいかふ)=開閉〕す。物に觸るれば、卽ち、嗔-怒(いか)りて、腹、張〔りて〕、氣-毬(まり)の浮き起こるがごとし【故に、之れを「氣包魚」と名づく。】。腹の下、白くして、光らず。率〔(おほ)〕むね、三頭を以つて、相〔あひ〕從ふ。〔→從ひ、〕一部と爲す。春月、之れを珍賞す。其の腹の腴(つちすり)の味、最も美なり。呼びて「西施乳」と爲す【凡そ、魚の、鱗、無く、腮、無く、膽、無く、聲、有り、目、能く睫(またゝ)く者、皆、毒、有り。】。此の魚、毒品〔(どくひん)〕の狀を備(そな)ふ。故に、人、之れを畏る。其の肝、及び、子に、大毒、有り。然〔(しか)〕も、二種、有りて、其の色、炎黑〔にして〕、文㸃〔(もんてん)〕有る者を「斑魚」と名づく。毒、最も甚だし【凡て、之れを煮るに、煤〔(すす)〕・灰の中に落つることを忌む。】。此の魚、樹に挿さば、立処〔(たちどころ)〕に[やぶちゃん字注:「処」は送り仮名にある。]便〔(すなは)〕ち、乾〔(かは)き〕枯〔(か)〕る【狗の膽を、其の樹に塗らば、復〔(また)〕、當〔(まさ)〕に榮盛〔:復活。〕すべし。】。小さしと雖も、獺(かはうそ)、及び、大魚、敢へて、之れを啖〔(くら)〕はず。則〔ち〕、惟〔(ただ)〕、人を毒するのみならずして、又、能く、物を、毒す。之れを食らひたる一日の内は、湯藥〔(たうやく)〕を服すべからず【荊芥〔(けいがい)〕は、大いに忌む。】。其の毒に中〔(あた)〕る者は、槐花〔(かいくわ)〕を以つて【微〔(わづ)〕かに炒〔(い)〕る。】、乾臙脂(〔ほし〕ゑんじ)と【等分に末と爲す。】水に調して、之れを灌〔(そそ):飲む。〕ぐ。大いに妙なり。』と。

△按ずるに、河豚魚は、河の名を得ると雖も、河の中には、之れ、無く、江海に在るのみ【「海豚(いるか)」・「江豚〔(かはいるか)〕」に對して、「河豚」と名づくか。】。狀、上の說のごとく、頭より、尾に至るまで、腹・背に、小さき鬛〔(ひれ)〕、有り。刺(はり)のごとし。其の尾に、岐〔(また)〕、無くして、細し。肉、白く、味【淡。】、脆く、美にして、飽かず。大骨の兩邊に、赤〔き〕血肉、有り。又、腸・胃の後(しりへ)、大骨に傍(そ)ふて、胡蝶の形のごとくなる者、有り、青白色、水に投じて、動くごとし。此の物、大毒、有り、人を殺す【猫・犬も亦、食へば、作〔(たちま)〕ち、斃〔(たふ)〕す。】。

鯖鯸(さばふぐ) 皮、薄く、柔かにして、滑(ぬめ)り、有り。背に、黃白の斑〔(まだら)あり〕、腹、白く、頭〔(かしら)〕、畧〔(ちと)〕、方〔(はう)〕なり。其の眼〔(まなこ)〕、大にして、腹・背に、刺鬛、無し。其の肚〔(はら)〕、甚だ〔は〕、脹(ふく)れず。微(やや)「鯖」に似たる故に、名づく。煮て食ひ、炙り食ひ、毒、無し。

名護屋鯸 背、黃赤にして、白㸃、有り。刺鬛、無く、腹、白く、味、美ならず。惟〔(ただ)〕、皮を剥(は)ぎて、之れを乾かす。「皮鯸〔ひふぐ)〕」と名づく。夏月、臛〔(あつもの)〕と爲し、之れを食ふ。凡て、鯸は、九月より、二月に至るまで、出でて、冬月、最も、之れを賞す。故に、夏は、「皮鯸」を以つて、之れに代〔(か)〕ふ。

鮮(あたら)しき鯸、能く、腸〔(はらわた)〕・血を洗浄し、之れを食ひて、毒に中〔(あた)〕らず。冬月、争い[やぶちゃん字注:漢字も送りがなもママ。]喫〔(くら)〕ふや、和漢ともに、然り。其の味、他に異なるを以つてなり。又、之れを食ひて、擧家〔→家を擧げて〕、皆、死する者、予、亦、之れを見る。暫時の口味〔(こうみ)〕に昵(なづ)んで、身命〔(しんみやう)〕を賭(かけもの)とする〔は〕、密-媱(まをとこす)る者と、趣〔(おもむき)〕は、一〔(いつ)〕なり。

[やぶちゃん注:フグ目フグ科 Tetraodontidae。本邦でフグ目(カワハギ科・ハリセンボン科・マンボウ科等を含む)は三亜目九科百一属で、現生種は三百五十七種を数えるとする(幾つかの違った数値があるが、ここではウィキの「フグ目」の数値を最新のものとしておく)。内、名にし負うフグ亜目(ハコフグ上科は含まない)は、現生種百五十四種、而して、その内のフグ科で日本近海に棲息する種は七属五十三種(ここは「WEB魚図鑑」の「フグ科」に拠った)、さらに、所謂、流通上での「フグ」で、一九八三年に旧厚生省によって食用として許可された種は全二十二種である(「東京都保健医療局」の中の「食用のふぐの種類とその可食部位(その1)」で、その二十二種の標準和名(学名は添えられていない)と可食部位のリストが見られる。但し、そこでは、カワハギ科・マンボウ科は含まれない。ハコフグは含まれている)。

・「蝌斗」は「蝌蚪(かと)」で、蛙の幼体の御玉杓子(オタマジャクシ)のこと。

・「腴(つちすり)」(土摩り)は、「下腹部の肥えて脂ののった柔らかな肉」を言う。他に「すなづり」とも呼ぶが、これは「砂摩り」で、同義、或いは、魚の腹の下の脂ののった腹鰭の周辺部分を指す。

・「西施乳」に就いては、多くの記事が、人口に膾炙する「臥薪嘗胆」の越王勾踐・呉王夫差の逸話を引き、傾城西施を、有毒のフグと結び付けている。確かに宝暦六(一七五六)年の新井白蛾の随筆「牛馬問」にも、『腹中の膵を西施乳といふ。これは西施が美にして國を亂るるを、この魚の味、美にして、毒あるに、比すなるべし。』と記す。――しかし、果してそうか? 本来は、無毒なフグの精巣を指して言ったはずの、この言葉が、ここで「膵」(内臓)となっているように、更には、フグそのものを指すように変化したと考えられるが、私は「西施乳」は、素直に、絶世の美女たる白く豊満たる西施の乳房(その液体としての乳では断固として「ない」と思う)を料理として食ったような旨さ(カニバリズム、何するものぞ! 人類の歴史にあってカニバリズムは、自然な行為であるとさえ私は思っている。但し、組成から言って旨いとは思えないが)、中国人の最も好きな豚肉ほどに旨い(ブタは獣類では牛など、何するものぞ! 飛び抜けてうまいと私は思っている。事実、豚肉の生ミンチは、飛んでもなく旨いらしい。但し、無菌豚やSPE豚(Specific Pathogen Free=特定疾患不在豚)でもない限り、死に至るような重篤な症状さえ引き起こすE型肝炎や、有鉤条虫 Taeniarhynchus saginatus 感染症や嚢虫症のリスクは覚悟されたい)という、まさに究極の表現であると確信するのである。ことさらに、その毒性と結び付けるには及ばない、と私は言いたいのだ。如何にも、雨に西施がねぶの花、で、あんまり可愛そうじゃあねえか!(乳房を食われるのも残酷だがね)

・「毒品の狀を備ふ」とは、「毒を持った魚としての特徴を総て完備している」という意味である。

さても、「毒」である。テトロドトキシン tetrodotoxin(C11H17O8N3)、その強力な毒性によって、ウェブ上でも、専門家を含め、記載ページは多い。故に薀蓄を垂れるのも気が引けるのだが、最低限の注記はやはり、極めて危険な毒物である以上、私なりに注記が必要であると考える。致死量は二~三ミリグラム、一般に青酸カリの千倍以上、或いは、五百倍、又は、経口摂取で八百五十倍などと記載されてある(ヒトの青酸カリの致死量自体が、その青酸カリの精製度の差や、個人差によってブレるので、この致死倍率の数値の相違を云々するのは、余り、意味のあることではないと私は思う。従って毒物では定番のまことしやかなマウス・ユニットの説明も省く)。毒性を持つ部位や、その含有量が、種・生息場所・時期・各個体によって著しく異なることや、その作用が神経伝達に関わるイオン・チャンネル(ナトリウム・チャンネル)の遮断による神経麻痺・筋肉麻痺であることや、その毒性起源が、食物連鎖による海洋細菌( Staphyloccus ・ Bacillus ・ Micrococcus ・ Alteromonas ・Acinetobacter ・ Vibrio 属の細菌が、既に単離されている)由来であることなども、三十六年程前から判明してきた。更に最近では、「毒を以つて毒を制す」で、その生理作用を利用した、アルツハイマー病・パーキンソン症候群等の難治性疾患の治療薬や、鎮痛薬としての新薬開発が、そこから始まろうとしてもいる。昔、大好きだった化学の先生のために、構造式の見られるページも入れちゃおう!

・「其の肝、及び、子に、大毒、有り」は周知の通り。肉に毒性を持つものもあり、くれぐれも素人料理は禁物である。かつて私の父は、昔、よくあの悩ましいキス釣りの外道のクサフグ Takifugu niphobles を一時、後生大事に持って帰っては、母に味噌汁仕立てにさせて、「旨いぞ。何故、食わん!」としきりに言ったものだ。一切れ食って、確かに旨いとは思った(クサフグは、実際、旨い)が、中学一年生ながら、翌日、図書館で調べてみれば、卵巣・肝臓・腸が猛毒、次いで皮膚・筋肉・精巣は弱毒とあるのを確認した。それからは決まって、「食え」と言う父と、喧嘩となったものだ。そのうち、父は、海釣りから、鮎のドブ釣に鮮やかに転向したので、目出度く「擧家皆死」せずに済んだ。クサフグは、一部の評者によれば、最強の毒フグとされるのであるから、これ、笑い話ではない。因みに、本項最後の「腸・胃の後、大骨に傍ふて、胡蝶の形のごとくなる者、有り、青白色、水に投じて、動く」ように見えるものが、まさに、猛毒の肝臓を指しているものと思われる。……しかし私は実は、大分の臼杵で、フグの肚を、佐渡でフグの卵巣の粕漬けを、どちらも食している。まず、臼杵、これは所謂、公然の秘密という部類の話で、臼杵(調べてみると大分ではというべきらしい。これは伝統的な当地の食い方で、勿論立派な違法行為である。ある種の書き込み等には、まことしやかに、「キモを食べていいという条例が現地にある」等と書かれているが、それは真っ赤な嘘である)では、どのフグ料理店も、数日、水に晒して、血抜きした「てんこ盛り」のキモを(私の食べた店では、即物的に正しく激しく「てんこ盛り」で、なんと食い切れずに残した)醤油に混ぜて、厚切りのフグを頂くのであり、石川県の方法(こちらのものは条例によって認められた合法的な製品だが、異様に塩辛くて多くは食えないと聞く。こちらは残念ながら未だ未食である)と同ルーツと思われる佐渡(★訂正(二〇〇七年十月二十日附)のものは、これ、新潟県が、ただ一人、製造を公式に認可している須田訓雄氏による合法的な製品である)のものは、「はららご」としては、あっさりとしており、伝えられる石川のもののような塩辛さも全くなく、美味しかった。(★追記(二〇〇七年十月二十日附)先週、友人に頼んで石川県の正規合法商品たる「ふぐの子ぬか漬」を入手、食した。確かに塩辛い。塩辛いが、基(もとい)! この塩辛さの彼方に、含んだ口中、一時の後、一粒一粒に凝縮している旨味が、じんわり広がってゆく。これは、恐らく数少ない珍味中の珍味と言ってよい。佐渡の粕漬に比すと、ずっと塩分濃度が高くなるが、これは全く違った味わいである。比較するものではない。ただ、粒立ちの舌触りの美事さは、石川のものに軍配が上がる(私が、今回、食したのはこちらの製品)。

フグ中毒死で忘れられないのは、食通の歌舞伎役者八代目坂東三津五郎(昭和五〇(一九七五)一月十六日没)だ。高校二年生だったが、新聞に載った、その最期の言葉の皮肉とともに、よく覚えている。京都の行きつけの料亭で、フグのキモを板前に無理強いして作らせ、招待した友人三人が連れであったが、怖がって食わず、「なんでこんなに旨いもんを。」と四人前を全部一人で食った(これが一人前しか食っていなかったら、死なずに済んだとも聞く)。その後、奥方に電話して、「今、旨いものを食ったんだ、何だと思う? 天にも登るような気持ちだよ。」と言ったそうだ(記憶であり、細部は少し違うかもしれない)。そうして、文字通り、天に登っちゃったわけであるから、忘れようが、これ、ない。

・「炎黒」がよく分からない。「炎」は「紅蓮」で、濃い紅色がかった黒い色という意味か。

・「斑魚」は、「文㸃」から推すならば、時珍が最強毒種とするのは、フグの食用最高級品種たる胸鰭付近の黒い紋が特徴のトラフグ Takifugu rubripes と見てよいか(この学名属名、和名由来で、可愛いね!)。

・「之れを煮るに、煤〔(すす)〕・灰の中に落つることを忌む」意味不明。可食部でも、煤や灰の中に落ちた場合、そこに残っていた毒素が強力に変化するとでも思ったものか? 識者の御教授を乞うものである。

・「能く、物を、毒す」とは、「あらゆる生物(動植物全て)に対して、毒性を有する。」の意。

・「荊芥」は、シソ科キク上目シソ目シソ科イヌハッカ属ケイガイ Schizonepeta tenuifolia の花穂、及び、その茎枝で、漢方薬名でもある。風邪や出血性疾患や皮膚病に効果があるとする。

・「槐花」は、マメ目マメ科マメ亜科エンジュ属マメ科エンジュ Styphnolobium japonicum の花・蕾から生成された漢方薬。出血性疾患に用い、降圧及び毛細血管透過性低下作用を持つ。

・「乾臙脂」は、別名、「花没薬」(はなもつやく)とか、「紫鉱」(しこう)と呼ばれる、半翅目ラックカイガラムシ科ケリア属ラックカイガラムシ Laccifer lacca の分泌物から生成された漢方薬。抗菌・止血作用を持つ。――しかし、残念ながら、これらにテトロドトキシンの解毒効果はない。テトロドトキシンの解毒剤は、現在も、ない。

・「河豚魚は、河の名を得ると雖も、河の中には、之れ、無く、江海に在るのみ」と良安は綴るが、これは誤り。「河豚」は、現行では「目河豚」として、揚子江や黄河の淡水域にも遡上する海産のメフグ Takifugu obscurus (河口等と淡水域に適応しているフグは、他にも、タイ・スリランカ・インドネシアなどに分布するミドリフグ Tetraodon nigroviridis や、東南アジア産のハチノジフグ Tetraodon biocellatus 等、結構、いる)に与えられているからである。「豚」の方は、興奮時の膨らんだ状態や、捕捉された際に挙げる鳴き声が豚のそれに似ているから!――そうして、ここが肝心!――それは――豚肉ほどに窮極に旨いから!――なのだ! と私は勝手に思っている。鳴き声については、嘗つて、中学生の頃、富山の雨晴海岸の岩礁の浅瀬で蟹突きをしていて、クサフグに、脇腹の肉をしたたかに噛まれたという稀有の体験を持つほどの私の経験では、フグは「ギュウー!」か「キュウー!」か「グゥウ!」と鳴く。私が噛まれたのは、恐らく子供を襲われると思った親が、捨て身で守るために、防御攻撃をかけたのであろうと思われる(実際にその時、私は視野に幼魚がいるのを現認している)。しかし、あの上下の強烈な板歯で、直径七、八ミリメートルの、円形に、したたかに、深々と噛み抉られた私を想像してみるがいい。何が私を憂鬱させたかが、お前には分かるだろう……と梶井を気取りたくなる程、痛い恥ずかしい思い出ではあった。釣って指を噛まれた話や、生きたトラフグを調理中、噛まれて、指を骨折した等という話は聞くが、海水浴中に噛まれた話を、残念ながら、僕は僕以外、知らないのである。

・「鯖鯸」は、最近まで、サバフグ一種とされていたものが、一九八三年、

シロサバフグ Lagocephalus wheeleri

クロサバフグ Lagocephalus gloveri

ドクサバフグ Lagocephalus lunaris

の三種に分けられた。本項は、無毒のシロサバフグである、でなくてはならない。クロサバフグもドクサバフグも有毒である。クロサバフグの日本近海個体は無毒とされるが、南シナ海産個体の内臓からは、毒が検出されているし、そもそも何故、長く一種とされてきたかを考えれば、この三者、よく似ているのである。要注意だ!

・「名護屋鯸」は、現在、コモンフグ Takifugu poecilonotus と、ナシフグ Takifugu vermicularis の二種を指しているとされる。これらは、現在は、良安の記載に反して、トラフグに次いで、美味で安価との評判である。両者とも、しっかり、有毒ではある。なお、瀬戸内海では、この二種の交雑種が報告されてもいる。但し、ネット上の別な情報では、これはショウサイフグ Fugu vermicularis を一般的に指すと断言するものもある(これも刺身が旨いとされるが、しっかり、やっぱり、有毒種ではある)。因みに、この命名は恐らく高い確率で「尾張名古屋」に引っ掛けた、まかり間違えると命の「終り」であろうかと私には思われる。

・「臛」の「あつもの」とは、スープ、若しくは、ゼラチン質の固形化した煮凝り(にこごり)を指すが、後者であろう。

・「暫時の口味に昵んで、身命を賭とする、密媱(まをとこす)る者と、趣は、一なり」「仮初(かりそめ)のフグの食味に、心、奪われて、命を賭けるなどということは、間男(夫のある女と他の男が肉体関係を持つこと)することと、その内実に於いて、全く同じである。」だが、その教訓に反論しておこう。そうか、じゃあ、清廉潔白で不倫もしない良安さんよ(そもそも、君は、既婚者か? 未婚者か? 実は彼のプライベートはよく判っていないのだ。というより、この突然の異様な教訓にこそ、寺島良安のトラウマや、秘密が隠れているのかも知れない。いや、それを言ったら、僕のこの注のある部分だって、同なじなんだな)、これだけフグの旨味と、この禁誡を力説した君は、決してフグを食なかったし、不倫もしなかったんだな!? え? ♪ふふふ♪]

***

わに

鰐【音諤】

クワアヽ

鱷【同字】

【和名和仁】

[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行下に入る。]

和名抄云鰐形似蜥蜴而大水潜吞人卽浮

說文云鰐食人魚一生百卵及成形則有爲蛇爲龜爲蛟

者其亦靈

三才圖會云鰐南海有之四足似鼉長二丈餘喙三尺長

尾而利齒虎及龍渡水鰐以尾擊之皆中斷如象之用鼻

徃徃取人其多處大爲民害亦能食人既飽則浮在水上

若昏醉之狀土人伺其醉殺之

春雨 よの中は鰐一口もをそろしや夢にさめよと思ふ斗そ

△按鰐狀灰白色頭圓扁足如蜥蜴而前三指後一指偃

額大眼尖喙稍長口甚𤄃牙齒利如刄上下齒有各二

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 ○九

層牙上下相貫交嚙物無不斷切者故諺曰稱鰐之一

口也無鱗背上有黒刺鬛而有沙尾長似鱝尾其尾足

掌之甲皆黒色小者一二尺大者二三丈

社頭拜殿懸鐵鉦以布繩敲之形圓扁如二鉦合成有大

口頗象鰐頭俗謂之鰐口其來由未詳古有神駕鰐之

事據于此乎

建同魚 大明一統志云眞臘國有建同魚四足無鱗鼻

如象吸水上噴髙五六丈是亦鰐之別種乎

*

わに

鰐【音、諤。】

クワアヽ

鱷〔(がく)〕【同字。】

【和名、「和仁」。】

「和名抄」に云はく、『鰐は、形、蜥蜴(とかげ)に似て、大にして、水に潜(くゞ)りて、人を吞む時は、卽ち、浮く[やぶちゃん注:「時」は送り仮名にある。]。』と。「說文」に云はく、『鰐、人を食ふ魚なり。一たび、百の卵を生む。形を成すに及びては、則ち、蛇と爲り、龜と爲り、蛟(みづち)と爲る者、有り。其れ亦、靈〔(れい)〕なり。』と。

「三才圖會」に云はく、『鰐は、南海に、之れ、有り。四足、鼉〔(だ)〕に似、長さ、二丈餘。喙〔(くちばし)〕、三尺。長き尾にして、利〔(するど)〕き齒、あり。虎、及び、龍、水を渡れば、鰐、尾を以つて、之れを擊つに、皆、中(―[やぶちゃん注:右に、かくダッシュ状の記号があるが、意味不明。])に斷(を)れる。象の、鼻を用ひるがごとし。徃徃にして、人を取る。其の多き處は、大〔きに〕民の害を爲し、亦、能く人を食ふ。既に飽く時は、則ち、浮かんで、水上に在り[やぶちゃん注:「時」は送り仮名にある。]。昏醉〔(こんすゐ)〕せる狀(さま)のごとし。土人、其の醉へるを伺ひて、之れを殺す。』と。

「春雨」 世の中は鰐一口もをそろしや夢にさめよと思ふ斗(ばかり)ぞ

△按ずるに、鰐の狀〔(かたち)〕、灰白色にして、頭〔(かしら)〕、圓〔(まろ)〕く、扁たく、足、蜥蜴〔(とかげ)〕のごとくにして、前に、三指、後に、一指〔あり〕。偃〔(ふし)〕たる額〔(ひたひ)〕、大なる眼〔(まなこ)〕、尖りたる喙〔(くちばし)〕の、やや長く、口、甚だ、𤄃く、牙齒、利(と)きこと、刄(やいば)のごとし。上下の齒、各々、二層、有り。牙の上下、相〔(あひ)〕貫〔き〕、交〔はりて〕、物を嚙む。斷ち切らずと云ふ者〔(もの)〕、無し[やぶちゃん字注:「云」は送りがなにある。]。故に諺に曰はく、「鰐の一口」と稱す。鱗、無く、背上に、黒き刺鬛〔(とげひれ)〕、有りて、沙〔:粒状の突起。〕有り。尾、長くして、鱝(ゑい)の尾に似る。其の尾・足、掌の甲、皆、黒色。小さき者は、一、二尺、大なる者、二、三丈。

社頭、拜殿に、鐵鉦〔(てつがね)〕を懸けて、布繩〔(ぬのなは)〕を以つて、之れを、敲〔(たた)〕く。形、圓く、扁たく、二鉦〔(ふたかね)〕を合成〔(いひな)〕すがごとし。大なる口、有り。頗〔(すこぶ)〕る、鰐の頭に象〔(かたど)〕る。俗に、之れを「鰐口〔(わにぐち)〕」と謂ふ。其の來由〔=由来〕、未だ、詳らかならず。古へ、神、鰐に駕〔(が)する〕の事、有り、此れに據〔(よ)〕るか。

建同魚 「大明一統志」に云はく、『眞臘國〔(しんらふこく)〕に、建同魚、有り。四足にして、鱗、無し。鼻、象のごとく、水を吸ひ上げて、噴(ふ)くこと、髙さ、五、六丈。』と。是れ亦、鰐の別種か。

[やぶちゃん注:爬虫綱ワニ目Crocodiliaに属する動物の総称。現生種は正鰐亜目 Eusuchia のみで、アリゲーター科 Alligatoridae、クロコダイル科 Crocodylidae、ガビアル科 Gavialidaeの三科分類が一般的で、現生種は二十三種。ガビアル科 Gavialidae はインドガビアル Gavialis gangeticus の現生種は一属一種である(但し、科として独立させずにクロコダイル科とする考え方もある)。頭部を上から見た際、喙(口先)が丸みがかっているものがアリゲーター科で、細く尖っているものがクロコダイル科である。更に、閉じた口を横から見た際、下顎の第四歯が上顎の穴に収まっているものがアリゲーター科で、牙の如く外に突出しているものがクロコダイル科。ガアビル科インドガビアルは、喙が細長い吻となっているので、誤りようがない(インドガアビルの成体の♂は鼻が大きく膨らんでおり、♀と容易に区別出来るが、他のワニでは、外見上の雌雄の判別は出来ない)。

・「一たび百の卵を生む」は誇張。科によって異なるが、通常、十~五十個である。

・「靈」は、「人知を超えた不思議な働き・玄妙な原理」の意。

・「鼉」はアリゲーター属ヨウスコウアリゲーター Alligator sinensis (お洒落じゃないね、この和名。ヨウスコウワニか、チョウコウワニの方がいい)。なお、東洋文庫版では、これに『すっぽん』のルビを振るが、甚だしい誤りである。「鼈」と見前違えたに過ぎない初歩的ミスである。

・「說文」は「說文解字」で、漢字の構成理論である六書(りくしょ)に従い、その原義を論ずることを体系的に試みた最初の字書。後漢の許慎の著。但し、東洋文庫版後注によると、この部分、良安が記すような記述は「倭名類聚鈔」にはなく、これは「説文」の「𧊜」(わに)の説明であるとする。まず「倭名類聚鈔」の「卷第十九」「鱗介部第三十」の「龍魚類第二百三十六」の「鰐」の条は以下の通りである(今回は原文と訓読文を並置する。国立国会図書館デジタルコレクションの漢文七(一六六七)年刊本の当該項を視認した)。

*

鰐(ワニ) 麻果切韻云鰐【音萼和名和仁】似鱉有四足喙長三尺甚利齒虎及大鹿渡水鰐擊之皆中断。[やぶちゃん注:「鱉」(ベツ)は「スッポン」・「簑亀」(背中に藻を生やした亀)を指す「鼈」と同字。]

鰐(わに) 「麻果切韻」に云はく、『鰐【音、萼。和名、「和仁」。】。鱉に似て、四足、有り、喙、長く、三尺。甚だ利(するど)き齒あり。虎、及び、大鹿、水を渡る時、鰐、之れを擊ちて、皆、中に断(だん)ず。』と。

*

一見してお分かりのように、これは良安が直後に引く「説文」の内容とほぼ一致する(良安の記述の「龍」は「大鹿」の字の読み違いか、写本の誤りであろう)。更に、「説文」の解説は以下の通り(「廣漢和辭典」の「鱉」の字義の例文にある。恣意的に正字化し、私の訓読を添えた)。

*

鱉佀蜥易。長一丈、水潛、吞人卽浮。出日南也。从虫屰聲。

鱉〔(わに)〕は、蜥易〔=蜥蜴〕に佀〔=似〕る。長さ一丈、水に潛(もぐ)り、人を吞めば、卽ち、浮ぶ。日南に出づるなり。「虫」に从〔=從〕ひ、「屰」の聲。

*

最後の部分は解字である。「廣漢和辭典」によれば、「𧊜」は、「鰐」と同一語異体字とある。従って、「説文」には「鰐」の別項はないと思われる。では気になるのが、彼が「説文」からとした、この引用文の出所である。東洋文庫もそれを記していない。識者の教えを乞う。この文字列で検索すると、最初の三件は私の電子記事という為体(たいたらく)だ!

・「春雨」は、三島由紀夫も称揚した上田秋成の幻想小説集「春雨物語」を指すと思うのが普通である(東洋文庫版もそうとっている)が、次項のような次第で、実はこれは別な書物を指している可能性がある。

・「世の中は……」(「をそろし」はママ)の和歌は調査中であるが、これは「春雨物語」の中には所収していない可能性が高い(「岩波古典文学大系 索引」で、この和歌は掲載されていない)。

・「前に三指、後に一指」は正しい表現ではない。そもそもワニの指は前肢が五本で、後肢は四本である。これはそのキッチュさが大好きな「熱川バナナワニ園」で得た貴重な知識である。

・「偃たる額」の「偃」の字を私は「ふス」と読んだ。これは扁平で地べたに伏せた(うつぶせになった)頭部を示すものとして違和感がない。東洋文庫版では、ここを『出ばった額』と訳しているが、そもそも「偃」にそのような意味はない。但し、「堰」の別義で、土を盛り、流れをせき止めるの意味の敷衍ならばとれないことはないが、やや強引である。

・「鰐の一口」は「鬼の一口」と同じとする見解が多い。だとすれば、「処理の仕方が驚くべき素早さで、しかも確実である。」という意味と、文字通り、「ひどく恐ろしい目に遭うこと」の意味となる。

・「鱝」は「海鷂魚」として後掲される軟骨魚綱板鰓亜綱 Elasmobranchii のエイ類である。

・「鰐口」については川崎市教育委員会HPの指定文化財紹介ページ「青銅製鰐口(市民ミュージアム)の概説が言うべきことを洩らさない非常に優れたものなので、以下に引用する。

《引用開始》

鰐口は梵音具(打ち鳴らして音を出すための仏具)の1つで、多くは鋳銅(銅の鋳物)製であるが、まれに鋳鉄製や金銅(銅に鍍金を施したもの)製のものもみられる。通常は神社や仏閣の軒先に懸けられ、礼拝する際にその前に垂らされた「鉦の緒」と呼ばれる布縄で打ち鳴らすもので、今日でも一般によく知られている。その形態は偏平円形で、左右に「目」と呼ばれる円筒形が張り出す。また、下方に「口」が開き、上緑部2箇所には懸垂のための「耳」を付した独特なものである。

「鰐口」という呼称は、正応6年(1293)銘をもつ宮城大高山神社蔵の作例の銘文中に記されるのが初見である。それ以前の鰐口の銘文には「金口」とか「金鼓」といった呼称がみられることから、古くはこのように呼ばれていたのが、鎌倉時代末頃以降、「鰐口」と称されるようになったものと考えられている。江戸時代中期の医家、寺島良安はその著『和漢三才図会』(正徳3年〈1713〉自序)のなかで「口を裂くの形、たまたま鰐の首に似たるが故にこれを名づくるか」と推察しているが、実際に堂宇に懸けられた鰐口を仰ぎみる時、このように考えることは十分にうなずける。

鰐口の現存遺例は室町時代以降の作例が多く、それ以前のものは少ない。平安時代の作例には、長野松本市出土の長保3年(1001)銘鰐口(東京国立博物館保管)の他、愛媛奈良原経塚出土の平安時代後期に推定される例があるにすぎない。

鰐口の祖形には、韓国の「禁口」と呼ばれる鳴物が考えられているが、鉦鼓を2つ重ねたとする見方や鐃との関連も考えられている。[やぶちゃん注:以下略。]

《引用開始》

ここで、この執筆者が引いている「和漢三才圖會」の叙述は、本項の鰐口の部分ではなく、「卷第十九」の「神祭附リ佛供ノ噐」の「鰐口」の項の叙述である。序でなので、該当部を以下にテクスト化しておく(体裁は本頁の書式に従った)。【2023年9月追記】実はここで電子化していたことを忘れて、ブログ・カテゴリ「和漢三才図会抄」で、全く別個に『「和漢三才圖會」卷第十九「神祭」の内の「鰐口」』として電子化注してしまった。ボケの始まりか。そっちの画像の方が大きい。

*

■和漢三才圖會 神祭 備噐 卷ノ十九 ○ 三

[やぶちゃん注:冒頭の「高麗狗」後半六行及び「神楽鈴子」の項は省略。]

わにくち 俗云和尓久和〔→知〕

鰐口

△按鰐口以鐵鑄之形圓扁而半裂如鰐吻懸之社頭従

上垂下布繩【長六七尺】俗名鉦緒而𭆤〔=參〕詣人必先取繩敲其

鐵靣〔=面〕未知其據恐是好事者本於鉦鼓而欲令異其音

裂口形偶似鰐首故名之乎

*

わにぐち 【俗に「和尓久知」と云ふ。】

鰐口

△按ずるに、鰐口は、鐵を以て、之れを鑄〔(い)〕る。形、圓くして扁たく、半ばは、裂けて、鰐の吻のごとし。之れを、社頭に懸けて、上より布繩を垂-下〔(たら)〕し【長さ六、七尺。】、俗に、「鉦緒(かねのを)」と名づく。參詣人、必ず、先づ、繩を取りて、其の鐵靣を敲く。未だ、其の據〔(よりどころ)〕を知らず。恐らくは、是れ、好事(こうず)者の、鉦鼓に本づきて、其の音を異ならしめんと欲し、口を裂く〔→裂くに、〕形、偶々(たまたま)鰐の首に似たる故に、之れを名づくか。

*

・「古へ、神、鰐に駕するの事、有り」とは、人口に膾炙する海幸彦山幸彦兄弟の神話中の出来事を指しているか。兄海佐知毘古(うみさちびこ)の名は海の漁師の意味で、彼の正しい神名は火照命(ほでりのみこと)で、山佐知毘古の方は火遠理(ほをりの)命という。兄弟は、ある日、猟具を交換し、山幸彦は魚釣りに出掛けたが、兄に借りた釣針を失くしてしまう。失くした釣針を求めて、綿津見神(わたつみのかみ=海神)の宮殿に赴き、そこで豊玉比売(とよたまひめ)と契った火照命は、三年経って、自分がここに来た理由と兄火照命の仕打ちを語る。豊玉比売の父海神は鯛の喉から件の釣り針を発見、それを兄に返す際の呪文と潮の潮汐を自在に操る秘密兵器「塩盈珠(しほみつたま)」・「塩乾珠(しほふるたま)」を手渡す。そうして火照命の葦原中国(あしはらのなかつくに)への帰還のシーンとなるのであるが、そこに「和邇魚(わに)」が登場する。「古事記」の該当箇所を引用する。

*

鹽盈珠、鹽乾珠、幷せて兩個(ふたつ)を授けて、卽ち、悉くに和-邇-魚(わに)どもを召〔(まね)〕び集めて、問ひて曰ひけらく、[やぶちゃん注:以下は綿津見神の台詞。]

「今、天津日高(あまつひこ)の御子、虛-空-津-日-高(そらつひこ)、上(うは)つ國に出-幸(い)でまさむと爲(し)たまふ。誰(たれ)は幾日(いくひか)に送り奉りて、覆-奏(かへりごとまを)すぞ。」

といひき。故、各己(おのおの)が身の尋長(ひろたけ)の隨(まにま)に、日を限りて白(まを=曰)す中に、一-尋-和-邇(ひとひろわに)白(まを)しけらく、

「僕(あ)は、一日(ひとひ)に送りて、卽ち、還り來む。」

とまをしき。故に、爾〔(ここ)〕に其の一尋和邇に、

「然(しか)らば、汝(なれ)、送り奉れ。若(も)し、海中(わたなか)を渡る時、な惶-畏(かしこ)ませまつりそ。」

と告(の)りて、卽ち、其の和邇の頸に載せて、送り出しき。

故(かれ)、期(ちぎ)りしが如(ごと)、一日の内に送り奉りき。

其の和邇、返らむとせし時、佩(は)かせる紐-小-刀(ひもかたな)を解きて、其の頸に著けて、返したまひき。故、其の一尋和邇は、今に佐-比-持-神(さひもちのかみ)と謂ふ。[やぶちゃん注:以下略。]

*

しかし、現在、この「和邇」は、無論、ワニではなく、サメとするのが定説である。しかし、良安がここで想起したのが、この神話であったとすれば、所謂、爬虫類のワニが、当時は本神話の登場生物として広く信じられていたということを示すとも、とれようか。

・「大明一統志」は、明の英宗の勅で李賢らによって撰せられた中国全土と周辺地域の総合的地理書。九十巻。天順五(一四六一)年に完成。

・「真臘國」は「旧唐書」に、

*

眞臘國、在林邑西北、本扶南之屬國、崑崙之類。

眞臘國は、林邑の西北に在り、扶南の屬國にして、崑崙の類なり。

*

とある。渡邉明彦という方のアンコール遺跡群の記事のカンボジアの歴史についての記載によれば、『紀元前後、メコン川下流のデルタ地帯から沿岸地帯を領有する扶南国があり、メコン川中流にはクメール族の真臘国があった。真臘は3、4世紀頃から南下をはじめ、扶南を吸収合併していった。7世紀にはほぼ現在のカンボジアと同じ領土を有していた。』とあり、現在のカンボジア王国と同定してよい。

・「建同魚」が分からない。ワニでは毛頭あるまい。「隋書」の「卷八十二 列傳第四十七」にも「南蠻海中有魚名建同、四足、無鱗、其鼻如象、吸水上噴、高五六十尺。」と、ここと同様の記述がある。当初ジュゴン Dugong dugon を想定してみたが、叙述としっくりこない。何方かの鮮やかな同定を期待する。]

***

さめ

鮫【音交】

キヤ◦ウ

沙魚 鰒【音剥】

溜魚 䱜【音錯】

【和名佐米】

[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行下に入る。]

本綱鮫東南海皆有之有數種形稍異而皮一等青目赤

頰背上有鬛腹下有翅大者尾長數尺能傷人皮皆有沙

如真珠可飾刀靶又堪揩木如木賊也其子隨母行驚卽

從口入腹中其肉【甘平】作膾及鮓味美補五藏功亞于鯽

鹿沙【一名白沙】 其背有珠文如鹿而堅彊者能變鹿也

虎沙【一名胡沙】 背有斑文如虎而堅彊

鋸沙【一名挺鮥〔→頷〕魚又鱕䱜】 鼻前有骨如斧斤能擊物壞舟

春雨 よの中は鰐一口も恐しや梦に鮫よとおもふ斗そ

△按鮫形狀畧如上說但灰黒色無鱗魚也鈎得後以急

擲岸頭則魚困痛忿恚而皮上黒沙起脹堅硬如真珠

刀鉾不能裁之工人以竹帚頻洗之成白珠脊有一大

粒其大如薏苡仁其周※〔=匝〕七八粒亦大而圍魁粒共似[やぶちゃん字注:※=「匝」の中が「帀」。「グリフウィキ」のこれ。「匝」(ソウ/めぐる)の異体字。]

九曜星次次二三座亦然似玉蜀黍子者飾欛甚良其

粒粒大小兼備者價最貴重也若魁粒䧟〔=陷〕或歪者鑿去

之更以鹿角作成魁粒繫入亦難曉矣而欛鮫皆用異

國之產本朝之鮫全體粒粒平等止可爲鞘鮫

聖多默太泥占城之產爲最上咬𠺕吧暹羅阿媽港次之

《改ページ》

■和漢三才圖會 江海無鱗魚 卷ノ五十一 又九

[やぶちゃん注:「又九」という異例な表示は、補綴による追加若しくは齟齬を後になって書き換えた結果であろう。]

南京鮫幅廣鮫等下品也此外交趾東〔→柬〕埔寨有數品而

鞘鮫亦多來焉

縐鮫 巖石鮫 發斑鮫 虎鮫 麑鮫 海子鮫 白

倍志鮫 加伊羅介鮫等不悉記之

本朝之鮫亦有數種 駿州大愛鮫 同國蒲原小愛鮫

常州愛古呂 紀州脊古呂 松前菊登知等不遑記

之凡鮫和漢同物異品因土地之差乎不獨鮫而草木

鳥獸皆有異同

*

さめ

鮫【音、交。】

キヤ◦ウ

沙魚 鰒【音、剥。】

溜魚 䱜【音、錯。】

【和名、「佐米」。】

「本綱」に、『鮫は、東南海、皆、之れ、有り。數種、有りて、形、稍〔(やや)〕、異にして、而〔(しか)れども〕皮は、一等なり。青き目、赤き頰、背の上に、鬛〔(ひれ)〕、有り、腹の下に、翅〔(はね)〕、有り。大なる者、尾の長さ、數尺。能く人を傷〔(きず)つく〕る。皮に、皆、沙、有り。真珠のごとく、刀の靶(つか)〔=欛〕を飾るべし。又、木を揩(こす)るに、堪へたり。木賊〔(とくさ)〕のごとし。其の子、母に隨ひて、行く。驚く時は、卽ち、口より、腹中に入る[やぶちゃん字注:「時」は送りがなにある。]。其の肉【甘、平。】、膾〔(なます)〕、及び、鮓〔(すし)〕に作る。味、美にして、五藏〔=臟〕を補ふ。功、「鯽〔(ふな)〕」に亞〔(つ)〕ぐ。

鹿沙〔(ろくさ)〕【一名、「白沙」。】 其の背に、珠文、有り、鹿のごとくにして、堅彊〔(けんきやう=堅強〕なる者、能く鹿に變ずるなり。

虎沙【一名、「胡沙」。】 背に、斑文、有り、虎のごとくして、堅彊。

鋸沙〔(きよさ)〕【一名、「挺頷魚〔(ていがんぎよ)〕」。又、鱕䱜〔(ばんしやく)〕。】 鼻の前に、骨、有りて、斧-斤〔(をの/まさかり)〕ごとくして、能く物を擊ち、舟を壞(くづ)す。』と。

「春雨」 よの中は鰐一口〔(わにひとくち)〕も恐しや梦〔(ゆめ)〕に鮫〔(さめ)〕よとおもふ斗〔(ばかり)〕ぞ

△按ずるに、鮫の形狀、畧〔ほぼ)〕、上の說のごとし。但し、灰黑色の鱗無き魚なり。鈎〔(つ)り〕得て後、以つて、急に、岸頭に擲(なげう)ちては〔→ちれば〕、則ち、魚、困-痛(くる)しみ、忿-恚(いか)りて、皮の上〔の〕黒沙、起-脹〔(きちゃう):起きて膨れ上がって。〕して、堅-硬なること、真珠のごとく、刀・鉾、之れを裁(た)つこと、能はず。工人、竹-帚(さゝら)を以つて、頻〔(しき)〕りに、之れを洗ひ、白珠と成す。脊に、一大粒、有り、其の大いさ、薏苡仁〔(よくいにん)〕のごとく、其の周-匝(めぐ)りに七、八粒、亦、大にして、魁-粒(をやつぶ[やぶちゃん注:ママ。])を圍(かこ)む。共に九曜〔(くえう)〕の星に似て、次次は二、三座〔をなして〕、亦、然り。玉-蜀-黍-子(なんばんきびのみ)に似たる者、欛(つか)を飾るに、甚だ、良し。其の粒粒、大小兼備する者、價〔(あたひ)〕、最も貴-重(たか)し。若し、魁粒、䧟(をちい)り、或いは、歪(なゝ)めなるは、之れを鑿〔(けづ)〕り去り、更に、鹿角を以つて、魁粒を作り成し、繫ぎ入る。亦、曉〔(あか)〕し難し。欛鮫〔(つかざめ)〕、皆、異國の產を用ふ。本朝の鮫は、全體の粒粒、平等にして、止(た)ゞ、鞘鮫(さや〔ざめ〕)と爲すべし。

聖多默(サントメ)・太泥(〔パ〕タニ)・占城(チヤンパン)の產、最上と爲す。咬𠺕吧(ジヤガタラ)・暹羅(シヤム)・阿媽港(アマカハ)、之れに次ぐ。「南京鮫」・「幅廣(はゞびろ)鮫」等(―[やぶちゃん注:このルビ位置のダッシュ状の記号、意味不明。「トウ」か。])は下品なり。此の外、交趾(カフチ)・柬埔寨(カボヂヤ)、數品〔(すひん)〕有り、鞘鮫も亦、多く來〔(きた)〕る。

「縐鮫(ちりめんざめ)」・「巖石(がんせき)鮫」・「發斑(はつぱ)鮫」・「虎鮫」・「麑(かのこ)鮫」・「海子(うみこ)鮫」・「白倍志(しろへし)鮫」・「加伊羅介(かいらけ)鮫」等あり。悉く〔は〕、之れを記さず。

本朝の鮫、亦、數種、有り。 駿州の「大愛(あい)鮫」・同國蒲原(かんばら)の「小愛鮫」・常州の「愛古呂(あいころ)」・紀州の「脊古呂(せごろ)」・松前の「菊登知(〔きく〕とぢ)」等、之れを記すに遑(いとま)あらず。凡そ、鮫、和漢同物にして、異品は、土地の差(ちが)ひに因るか。獨り、鮫のみならず、草木鳥獸、皆、異同、有り。

[やぶちゃん注:サメとは、軟骨魚綱板鰓亜綱 Elasmobranchii に属する魚類の中で、原則として鰓裂が体の側面に開くものを呼称する(前項の「鱣」の注で細述済であるが、カスザメ目やサカタザメのような例外がある)。現生種数は二〇二〇年現在で、世界中に九目三十六科百六属五百五十三種、日本近海には九目三十四科六十四属百三十種を数える。「フカ」と「サメ」の同義性と民俗学的差別化は、やはり「鱣」の注を参照されたい。

・「皮は一等なり」とは、多くの種類があるが、以下に記すような特性を持った皮膚は、その全てのサメに同「一」に「等」しくあるという意味である。

・「沙」は、本項のキー・ワードであるし、実はサメ自体の特性の重要なファクターでもあるのだ。まず、この「沙」は、サメの皮膚が砂のように粒子状で、ざらざらしていること(厳密には、生体の場合、尾から頭の方に向かって触れた時にそう感じる)を表現している語である。この、ざらついた皮膚は「楯鱗(じゅんりん)」と呼ばれる顕微鏡的な鱗から構成されており、それは表皮の上皮細胞と、骨・筋肉などを形成する「間葉細胞」が向かい合い、その間に「エナメル質」と「象牙質」が形成されるという、エナメル質・象牙質・骨様組織の三つ巴の精緻堅固な組織構造を持っている。そうして、これは、まさに、我々の「歯」と全く同じ構造なのである。従って、サメの鱗は別名を「皮歯(ひし)」と呼ぶ。勿論、サメのあの歯も、その皮膚が口中に陥入し、変形して進化したものであると考えられているのである。

・「木を揩(こす)る」という良安の読みには疑義がある。原文は「堪揩木」であるが、これは「揩木に堪へたり」と読むべきではなかろうか。そうして、「揩木」は「すりこぎ」と訓読すべきではないだろうか。所謂、鮫皮で作った「おろし金」である。

・「木賊のごとし」とは、古来、「砥草」とも表記するトクサ植物門トクサ科トクサ Equisetum hyemale の茎を煮て、乾燥させたものを、鑢(やすり)として、柘櫛(つげぐし)の研磨等に用いたことに由来する。

・「其の子、母に隨ひて、行く。驚く時は、卽ち、口より、腹中に入る」について、また、語らねばならなくなった。これに類似した記載は「鱣」の項にも、「胎生にして、口より、產む」等と現われている。そこで述べた通り、私は、口から子を産むマウス・ブリーダー習性のように見えるアジアアロワナ Scleropages formosus 等の条鰭綱アロワナ目アロワナ亜目アロワナ科 Osteoglossidae や、スズキ目キノボリウオ亜目のチョコレートグラミー Sphaerichthys osphromenoides のような)をサメが持っているというのは、聞いたことがない。これは何かの勘違いであろう。では何か。すぐに考えられるものは、「母親に随ってゆく」という表現から、スズキ目コバンザメ科 Echeneidae のコバンザメ類の誤認である。彼らは、硬骨魚類であるが、コバンイタダキの異名を頂戴するだけに、そのちゃっかり吸着する習性からも、吸着対象の魚の「子」と誤認されやすい。実際、サメに吸着しているのは、画像で何度も見た。タイノエ Rhexanella verrucosa のような口腔内寄生する甲殻類のような寄生性生物の吸着があるかどうかは知らないが(サメ類のようなあんなに大きな魚体で、鋭い歯が並ぶ中に、安穏と鎮座していられるだろうか? 私は、ちょっと考えにくい気がするのだが)、彼らは時に、サメの口腔内にも吸着する。但し、コバンザメもタイノエも、時に、宿主に食べられてしまうことが、大いに、あるらしい。但し、以上、私自身、コバンザメ説を決定打とは考えていない。一つの仮説として捉えて頂きたい。

・「膾、及び、鮓に作る」は、我々には奇異に思えるが、現に広島県山間部の備北地域や、山陰の一部では、今も「ワニ(サメ)料理」が根強い人気を持っている。代謝の結果、生ずるアンモニアが、腐敗を防ぐという逆説も、目から鱗(いや、見た目は「無鱗」だったね)だ。軟骨エキスやら、深海鮫エキスやら、キッチュな健康有効成分も、続々、報告、商品化されている。それは、もしかすると、古くて、新しい食材なのかも知れない。

・「鯽」はフナを指す(外には「イカ」も指すこともある)。フナはコイ亜科フナ属 Carassius の魚の総称。しかし、漢方に詳しくない私としては、フナに、こんな豪勢な効能があるなんて(おせち料理に入ってるのは、そのせいかなあ?)、加えてナンバー・ツーがサメだったとは、お釈迦様でもご存知あるめえよ!

・「鹿沙」は、……ここからはあんまり踏み込みたくないんだな、だって、そもそも海産無脊椎動物が好きな私は、逆に、魚類の同定が大の苦手なのである(何故か、無脊椎動物ほどに、身体的特徴に興味が湧かないのである)。しかし、力技で進まないと先には行けないし(この巻の私の期待は、最後に頭足類やナマコを始めとする偏愛する無脊椎動物がやってくるからなんだな、実は)。よし! ネズミザメ上目メジロザメ目ドチザメ科ホシザメ属ホシザメ Mustelus manazo はどうだ! 古くから日本で食用に供してきた種であり、背部に、地味ながら、鹿の子模様の「白」い斑点もあるぜ! 御批判は熱烈歓迎!

・「虎沙」は、ネズミザメ上目メジロザメ目トラザメ科トラザメ属トラザメ Scyliorhinus torazame でよかろう。

・「鋸沙」は、ノコギリザメ目ノコギリザメ科 Pristiophoridae に属する、鋸状の吻部をもつ魚の総称(二属五種)であるが、日本近海ならば、ノコギリザメ Pristiophorus japonicus 一種のみである。

・「春雨」と和歌は前項「鰐」と同一なので、そちらの注を参照されたい。但し、一部表記の違いが見られる。それにしても、良安先生、気に入ったぜ!「覺(醒)め」を「鮫」に懸けた洒落の和歌を引くのは!

・「白珠」以下、延々と続くサメの皮革細工の話、どうも違和感があった。サメの皮から、こんな真珠様の模様が鑑賞に耐え得る程に加工され得るものならば、現在もそれは残っていて、鮫皮の高級装飾品(この手間は安くはあるまい)として知られているはずであろうと思ったからであった。しかし、ネットで検索してみたところ、まずは、外国産のエイの皮で、こうした加工品が現在もあることが判った。そこで再検索をかけると、ズバリ! 画像付きで、文字通り、目から鱗、だがね! 輸入雑貨業者のHPの「最高級スティングレイ(エイ革製品、エイ皮製品)」のページだ。侮るなかれ! 金儲けをするなら、これくらいの薀蓄は垂れたいものだ。それが客への当り前のマナーである。中国で、このエイが『泳ぐ宝石』、『天眼』(神の目)と崇拝されてきたという民俗、その『スターマーク』は、一匹から、一つしか、採取できないこと、『ビーズを敷き詰めたような』形状、『カウレザー(牛革)30年、スティングレイ(エイ革製品、エイ皮製品)100年』と称される最高強度……もうこのページが、そのまんま、ここの部分注になっていると言える。このスティングレイを一般に、何故、「ガルーシャ」(Galuchat)と呼ぶのかが、フランスのルイ十五世から一介のエイ皮鞘職人ジャン・クロード・ガルーシャ(Jean-Claude Galuchat に辿り着くところなんざ、薀蓄の薀蓄たる醍醐味だ! さて、この中の『ちょとした雑学』で挙げられている、本エイ皮素材となる二種は、アカエイ科アカエイ属 Dasyatis である。その一つ、 Dasyatis bleekery は Stingray leather、今一つの、Dasyatis brevicaudata は Smooth Stingray という英名を持っているらしい(前者はロシアのサイトでの確認であるので、やや疑問はある)。最後に復唱、「目から鱏(エイ)」!

・「薏苡仁」この「よくいにん」とは、単子葉植物綱イネ目イネ科ジュズダマ属ジュズダマ変種ハトムギ Coix lacryma-jobi var. ma-yuen の黒褐色の果皮を除き、精白したものを用いた漢方薬の名である。グーグル画像検索「薏苡仁」をリンクさせておく。

・「周-匝」の「匝」は原文字注で記したように、「匝」の中が「帀」となっているのだが、実は中が「帀」となっている漢字が「匝」の正字なのであり、意味は「周」と同じ「めぐり」の意味で、畳語なのである。

・「九曜の星」はインドの暦法に端を発する星の名。実在する星である七曜星(日・月・火・水・木・金・土)に、黄道上に存在して見えないとして想定した、暗黒の星である「羅睺」(らごう)と、彗星である「計都」(けいと)の二星を加えた名称。陰陽道に於いて、人の生年にこれらを配し、吉凶を占うようになった。他に実在する「プレアデス星団」や、「北斗七星」に対して、また「カシオペア座」の呼称としても用いられる。

・「次次は、二、三座をなして、亦、然り」とは、中央の大きな親粒(「魁粒」)の周囲に九曜星をなぞらえるように、七つから八つの、やや小さな粒が並んだものが、更に、二つから三つ、星座のように(というよりも単に複数のものが集まっているいるように見える状態を「座」と呼んでいるのであろう)、次々と、しっかり並んでいる、という意味である。「最高級スティングレイ(エイ革製品、エイ皮製品)」の最初の右の画像を見るに若くはない。スティングレイ! 欲しくなった! そもそも僕の世代にとって、この言葉の響きは、確実に「スティングレー」なのだ! そうだ、「海底大戦争 スティングレイ」だよ!(“Stingray”は後に大ヒット作「サンダーバード」を生み出すことになるジェリー・アンダーソンらが一九六二年に製作したイギリスの特撮マリオネット・ドラマである)。

・「玉蜀黍子」はトウモロコシの実。

・「欛」は刀剣の柄。私が解説するよりも、「備前長船刀剣博物館」の「柄巻師」のページがビジュアル的にも最適。ここでも、サメでなく、エイであることが示されている。

・「曉」は判字と判読に迷ったが、これを動詞として読んでいるのだから「あかつき」から「明かす」、「本物か贋物かを明らかにする」の意味でとり、「あかシ」と読んだ。

・「欛鮫」は刀剣の柄用の鮫の皮の意味であるが、前述の通り、実際にはサメでなく、エイである。

・「聖多默(サントメ)」は、インド東岸のコロマンデル地方の別称(この附近。グーグル・マップ・データ)この地にポルトガルの宣教師セント・トーマスが来たとの故事からの地名とする。木綿の産地で、このサントメから渡来した縞の綿織物ということで「桟留縞(さんとめじま)」、あるいは「唐桟」(「桟」は「桟留」の略)と呼んだ。鮫や鹿の皮も「桟留革」と呼称したようである。

・「太泥(パタニ)」は、現在のタイ王国パッターニー県(マレー半島グーグル・マップ・データ)に十四~十九世紀にかけて存在したマレー人王朝にして、その都。マレー半島東海岸のパタニは、南シナ海有数の貿易港であった。

・「占城(チヤンパン)」は、チャンパ王国で、現在のベトナム中部沿海地方にあった。国域は当該ウィキで確認されたい。

・「咬𠺕吧(ジヤガタラ)」は、現在のインドネシアのジャカルタ(グーグル・マップ・データ)の古称である。

・「暹羅(シヤム)」は、現在のタイ王国。

・「阿媽港(アマカハ)」は、現在のマカオで、「澳門」・「阿馬港」・「亜媽港」等と表記した。

・「南京鮫」同定不能。これはしかし、欛用の鮫皮の商品名であろうと思われ、従って、やはり、サメではなく、エイである。

・「幅廣鮫」同前。しかし、これが「羽広」であれば、鱏(えい)の一種である舶来の鮫皮の一つ、である(「日本国語大辞典」)。以下、「沖縄・八重山探偵団」というブログに「羽広」に関わる探索が載るのを発見した(この方の民俗学的考察は魅力的だ)。それによれば、「鮫皮精鑒録」という書物に、

「羽廣の鮫は親つぶ青く地粒大小あり郭索(がさつく)気味なり」

(羽広のサメの皮は、大きなつぶが青く、地皮についた粒には、大小があって、手触りは、がさつく傾向がある」[やぶちゃん注:以上は該当ブログの筆者の現代語訳。]

そうして、この鮫皮は、サメではなく、エイのものであることを述べ、『羽を広げたように見えるエイの姿を、「羽広」と呼んだのであった』と記している。多分、これに間違いないだろう。前の「南京鮫」も、その「鮫皮精鑒録」や「鮫皮精義」等と言うマニアックな専門古書を辺りを紐解けば出てきそうだ(でも、此の注でそこまでしてやる気は残念ながら、私には、ない)。

・「交趾(カフチ)」は、「交阯」とも書く。前漢から唐にかけての中国の郡名。現在のベトナム北部ソンコイ川流域地域で、後にこの地域が独立してからも、この呼称を用いた。当該ウィキを見られたい。ちなみに紛らわしい「コーチシナ」(交趾支那)という呼び名は、フランス統治下のベトナム南部に対する呼称である。

・「柬埔寨(カボヂヤ)」は現在のカンボジア王国。

・「鞘鮫」は「欛鮫」同様、江戸期には、こうした商品としての名が普通に使われていた(恐らく業界内では現在も)。「皮革ハンドブック」(日本皮革技術協会編)によれば、『1711年、この一年間の唐船・蘭船による、皮革の輸入取引は58回を数え、その取引量を拾い出して合計すると、牛革が6765枚、鹿皮が99544枚、その他の皮革4326枚、そして鞘鮫が1091枚、柄鮫が25625本、海鮫が700本となり重要な輸入品目の一つであった。」(「レザークラフト ハンズたかおか」のサイト内からの孫引。一七一一年は江戸中期、正徳元年で徳川家宣の頃)である。

・「縐鮫」(チリメンザメ)は同定不能。但し、これも文の続きと、その如何にもな名称から考えると、異国産のサメの名前と言うより、「南京鮫」や「幅廣鮫」同様、欛用の鮫皮の商品名であろうと思われ、従って素材はサメでなくエイである可能性が高い。

・「巖石鮫」(ガンセキザメ)同定不能。「縐鮫」注に同じ。

・「發斑鮫」(ハッパザメ)以下、同前。

・「虎鮫」(トラザメ)本邦の実際のサメならば、「トラザメ」は先に「虎沙」で注したネズミザメ上目メジロザメ目トラザメ科トラザメ属トラザメ Scyliorhinus torazame である。が、これも同前で、欛用の鮫皮の名称であろうから、エイも含まれるか。

・「麑鮫」(カノコザメ)これも本邦の実際のサメならば、この名称は現在、仙台地方で用いられ、ネズミザメ上目メジロザメ目ドチザメ科ホシザメ属ホシザメ Mustelus manazo を指している。が、これも同前で、欛用の鮫皮の名称であろうから、エイも含まれるであろう。

・「海子鮫」(ウミコザメ)同定不能。「縐鮫」注に同じ。

・「白倍志鮫」(シロヘシザメ)同前。

・「加伊羅介鮫」(カイラケザメ/カイラゲザメ)前の七件を欛用の鮫皮と推論した理由は、実はこの「カイラケ(ゲ)ザメ」なる呼称が、まさに「著名な鮫皮の名称の一つ」だからである。後に、鮫皮全体を、その共通の文様から「梅花皮鮫(かいらぎざめ)」と称したようである。なお、これについては、イバラエイ Urogymnus asperrimus に種同定している資料があった。

・「駿州の大愛鮫」(ダイ/オオアイザメ)は駿河(現在の静岡県中部と東部・伊豆半島及び伊豆諸島を含む)であることから、トラザメの一種で、伊豆半島周辺海域固有種であるイズハナトラザメ Scyliorhinus tokube を同定候補として、まず、挙げておきたい。但し、「愛鮫」となると、現在、深海ザメの一種としてアイザメ科 Centrophoridae 科の数種も挙がってくる。アイザメ Centrophorus atromarginatus 、ニアウカンザメ Centrophorus niaukang 、モミジザメ Centrophorus sqamosus 、タロウザメ Centrophorus acus 、ゲンロクザメ Centrophorus tessellatus 等である。生態画像を見るに、感覚的にはタロウザメなんか、匂う気はしたが、果して深海ザメを容易に漁獲出来たかどうか、ちょっと疑問……。

・「同國蒲原の小愛鮫」(コアイザメ)の蒲原は、静岡県の中部の庵原(いはら)郡に位置していた町であるが、現在は静岡市に編入合併して、清水区の一部(飛地)となっている(ここ。グーグル・マップ・データ)。前記「大愛鮫」の中に同定種がいることを祈るのみ。モミジサメなんか可愛いけど……。

・「常州の愛古呂」(アイコロ)常州は、常陸で、現在の茨城県北東部。これは頭の「愛」のアイザメよりも、寧ろ、後の「古呂」が、カスザメ目カスザメ科のコロザメ Squatina nebulosa を連想させるようには思われる。

・「紀州の脊古呂」(セゴロ)これは前項と同種か、その仲間の紀伊地方での呼び名と思われ、従って同定候補も同じコロザメとしておく。

・「松前の菊登知」キクトヂ 同定不能。ただ、その「きくとぢ」という印象的な呼称が気になる。松前にこの痕跡は残っていないか? そもそもこれは「菊綴ぢ」であろう。「菊綴じ」とは、水干や直垂(ひたたれ)等の縫目に綴じ付けた紐の呼称で、本来は絹製で、その結んだ紐の先をほぐして菊花のように細工したところから名づけられた。さて、これは後に皮紐製のものが登場してくるのだが、そこで用いられたのが鮫皮である。これは、エイ由来が殆んどとされる「欛鮫」等とは違って、サメ由来だったのかも知れない。もし、松前の方が、ここをお読みになった際には、是非、郷里でお聴きになってみてもらいたい。あなたのメールをお待ちしている♡【2008年6月8日改稿】本件について、「鱘」の同定でも御助言を頂戴した、釜石キャビア株式会社というところでチョウザメに係わるお仕事に従事しておられるY氏から、貴重な情報を頂戴した。以下に引用する。

《引用開始》

「松前の菊登知」とはチョウザメのことでございます。水干の袖等を留める、放射状の糸綴を「菊綴」と呼びますが、この放射状の装飾が、チョウザメの背の鱗に似ていることから「菊綴鮫(きくとぢ)」とも呼ばれていました。松前は最近でもチョウザメが捕獲される地域でございます。

《引用終了》

この情報に、私は、まさに、目から「鱗」だった。実は、それは、エイでもサメでもなく、チョウザメだった――更には「逆」だった――「絹製」の「水干や直垂等の縫目に綴じ付けた」「紐の先をほぐして菊花のように細工した」その模様がチョウザメの鱗と似ていたのであった――加えて驚天動地・無知蒙昧というか、現在も「松前の菊登知」は捕獲されているのだった!――本件については、もう少し詳しい情報をお願いしたところ、お忙しい中、すぐに次のようなメールを頂戴した。

◇〔引用開始〕