夏目漱石作

心 先生の遺書(三十七)~(五十四)附♡やぶちゃんの摑み

『東京朝日新聞』

大正3(1914)年5月29日(金曜日)~6月15日(月曜日)掲載分

(単行本「こゝろ」「中 両親と私」相当パート)

[やぶちゃん冒頭注:本テクストは、今から96年前のこの時期、『東京朝日新聞』及び『大阪朝日新聞』に全110回で連載された夏目漱石の「心」の復刻を、2010年の同一日付で私のブログに連載することで、日本人が最初に漱石の「心」に出逢った、その日その日を、同じ季節の中、且つ元の新聞小説の雰囲気で日々味わうことを目指した私のブログ・プロジェクトに端を発するものである。

本作は新聞連載時は一貫して「心(こゝろ)」と漢字表記で、現行の単行本「こゝろ」のように「上 先生と私」「中 両親と私」「下 先生と遺書」の3パートには分かれておらず、最終百十回迄、やはり一貫して「先生の遺書」という副題で維持された。

今回、単行本の「中 兩親と私」に相当する第(三十七)章から第(五十四)章を滞りなく公開し得た。それを記念して該当パートを一挙にここに置くものである。

テクスト化に関する凡例及び献辞等は「心 先生の遺書(一)~(三十六) 附♡やぶちゃんの摑み」の冒頭注を参照されたい。

なお、この連載は理由は不明であるが、『東京朝日新聞』と『大阪朝日新聞』で途中から掲載日がズレを生じ始め(第49回掲載が『東京朝日新聞』6月10日(水曜日)であったものが、『大阪朝日新聞』6月11日(木曜日)となっている。6月10日の『大阪朝日新聞』には掲載がない)、その後も新たな『大阪朝日新聞』不掲載日があったりして(本頁該当パートでは6月13日(土曜日)及び14日(日曜日)に不掲載)、「こゝろ」で「中 両親と私」の掉尾となる(五十四)では2日ずれて6月17日(水曜日)となって、最終的には『東京朝日新聞』の第百十回(最終回)掲載が大正3(1914)年8月11日(火曜日)であったのに対し、『大阪朝日新聞』のそれは8月17日(月曜日)と6日遅れとなっている。【2010年6月15日】]

心

漱 石

先生の遺書

(三十七)

宅(うち)へ歸つて案外に思つたのは、父の元氣が此前見た時と大して變つてゐない事であつた。

「あゝ歸つたかい。さうか、それでも卒業が出來てまあ結構だつた。一寸(ちよつと)御待ち、今顏を洗つて來るから」

父は庭へ出て何か爲てゐた所であつた。古い麥藁帽の後(うしろ)へ、日除のために括り付けた薄汚ないハンケチをひらひらさせながら、井戶のある裏手の方へ廻つて行つた。

學校を卒業するのを普通の人間として當然のやうに考へてゐた私は、それを豫期以上に喜こんで吳れる父の前に恐縮した。

「卒業が出來てまあ結構だ」

父は此言葉を何遍も繰り返した。私は心のうちで此父の喜びと、卒業式のあつた晩先生の家の食卓で、「御目出たう」と云はれた時の先生の顏付とを比較した。私には口で祝つてくれながら、腹の底でけなしてゐる先生の方が、それ程にもないものを珍らしさうに嬉しがる父よりも、却(かへつ)て高尙に見えた。私は仕舞に父の無知から出る田舍臭い所に不快を感じ出した。

「大學位卒業したつて、それ程結構でもありません。卒業するものは每年何百人だつてあります」

私は遂に斯んな口の利きやうをした。すると父が變な顏をした。

「何も卒業したから結構とばかり云ふんぢやない。そりや卒業は結構に違ないが、おれの云ふのはもう少し意味があるんだ。それがお前に解つてゐて吳れさへすれば、‥‥」

私は父から其後を聞かうとした。父は話したくなささうであつたが、とうとう斯う云つた。

「つまり、おれが結構といふ事になるのさ。おれはお前の知つてる通りの病氣だらう。去年の冬お前に會つた時、ことによるともう三月か四月位なものだらうと思つてゐたのさ。それが何ういふ仕合せか、今日迄斯うしてゐる。起居(たちゐ)に不自由なく斯うしてゐる。そこへお前が卒業して吳れた。だから嬉しいのさ。折角丹精した息子が、自分の居なくなつた後で卒業してくれるよりも、丈夫なうちに學校を出てくれる方が親の身になれば嬉しいだらうぢやないか。大きな考を有つてゐるお前から見たら、高が大學を卒業した位(くらゐ)で、結構だ/\と云はれるのは餘り面白くもないだらう。然しおれの方から見て御覽、立塲が少し違つてゐるよ。つまり卒業はお前に取つてより、此(この)おれに取つて結構なんだ。解つたかい」

私は一言(いちごん)もなかつた。詫(あや)まる以上に恐縮して俯向いてゐた。父は平氣なうちに自分の死を覺悟してゐたものと見える。しかも私の卒業する前に死ぬだらうと思ひ定めてゐたと見える。其卒業が父の心に何の位(くらゐ)響くかも考へずにゐた私は全く愚ものであつた。私は鞄の中から卒業證書を取り出して、それを大事さうに父と母に見せた。證書は何かに壓し潰されて、元の形を失つてゐた。父はそれを鄭寧(ていねい)に伸した。

「こんなものは卷いたなり手に持つて來るものだ」

「中に心(しん)でも入れると好かつたのに」と母も傍(かたはら)から注意した。

父はしばらくそれを眺めた後、起つて床の間の所へ行つて、誰の目にもすぐ這入るやうな正面へ證書を置いた。何時もの私ならすぐ何とかいふ筈であつたが、其時の私は丸で平生と違つてゐた。父や母に對して少しも逆らう氣が起らなかつた。私はだまつて父の爲すが儘に任せて置いた。一旦癖のついた鳥の子紙の證書は、中々父の自由にならなかつた。適當な位置に置かれるや否や、すぐ己れに自然な勢を得て倒れやうとした。

[♡やぶちゃんの摑み:本章の重要な小道具である卒業証書については、先行する(三十二)の私の冒頭注を参照されたい。

♡「鳥の子紙」奉書紙と共に代表的な和紙の名。平安期には斐紙(ひし)と呼ばれたが、後、筆運びの滑らかさと色(赤味を帯びた鶏の卵に似る)から「鳥の子紙」と呼称されるようになった。紙質が滑らかで書き易く且つ耐久性に富み、虫害を受け難いため、長期に保存に耐えるというメリットを持つ。現在、手漉きの鳥の子は「本鳥之子」と呼ばれ、高級品。一般に言われる現在の鳥の子紙は「新鳥の子紙」で本来の風合いに似せてパルプで作った洋紙である。

♡「適當な位置に置かれるや否や、すぐ己れに自然な勢を得て倒れやうとした」是非とも1955年市川昆監督作品「こころ」のこの場面を見て、笑おう! スタッフが糸で操作して如何にもな感じでこれでもかって倒れる様が、完全に笑える! 因みに「私」は「日置」という姓で安井昌二(「チャコちゃん」のお父さんと言う方が僕の世代には通りがよい)が演じ、その父は鶴丸睦彦、母はあの北林谷栄であった。大好きな北林さんのあの声で――「中に心でも入れると好かつたのに」――シビレます。あの時、まだ北林さんは44歳だった。僕より十近く若かったんだなぁ……感慨……。以下、みんな、北林さんの声で読みましょう!]

先生の遺書

(三十八)

私は母を蔭へ呼んで父の病狀を尋ねた。

「御父さんはあんなに元氣さうに庭へ出たり何かしてゐるが、あれで可(い)いんですか」

「もう何ともないやうだよ。大方好(よ)く御なりなんだらう」

母は案外平氣であつた。都會から懸け隔たつた森や田の中に住んでゐる女の常として、母は斯ういふ事に掛けては丸で無知識であつた。それにしても此前父が卒倒した時には、あれ程驚ろいて、あんなに心配(しんばい)したものを、と私は心のうちで獨り異な感じを抱いた。

「でも醫者はあの時到底六づかしいつて宣告したぢやありませんか」

「だから人間の身體ほど不思議なものはないと思ふんだよ。あれ程御醫者が手重(ておも)く云つたものが、今迄しやんしやんしてゐるんだからね。御母さんも始めのうちは心配(しんはい)して、成るべく動かさないやうにと思つてたんだがね。それ、あの氣性だらう。養生はしなさるけれども、强情でねえ。自分が好(い)いと思ひ込んだら、中々私のいふ事なんか、聞きさうにもなさらないんだからね」

私に此前歸つた時、無理に床を上げさして、髭を剃つた父の樣子と態度とを思ひ出した。「もう大丈夫、御母さんがあんまり仰山過ぎるから不可ないんだ」といつた其時の言葉を考へて見ると、滿更母ばかり責める氣にもなれなかつた。「然し傍(はた)でも少しは注意しなくつちや」と云はうとした私は、とう/\遠慮して何にも口へ出さなかつた。たゞ父の病の性質に就いて、私の知る限りを敎へるやうに話して聞かせた。然し其大部分は先生と先生の奧さんから得た材料に過ぎなかつた。母は別に感動した樣子も見せなかつた。たゞ「へえ、矢つ張り同なじ病氣でね。御氣の毒だね。いくつで御亡くなりかえ、其方は」などゝ聞いた。

私は仕方がないから、母を其儘にして置いて直接父に向つた。父は私の注意を母よりは眞面目に聞いてくれた。「尤もだ。御前のいふ通りだ。けれども、已(おれ)の身體は必竟已の身體で、其已の身體(からだ)に就いての養生法は、多年の經驗上、已が一番能く心得てゐる筈だからね」と云つた。それを聞いた母は苦笑した。「それ御覽な」と云つた。

「でも、あれで御父さんは自分でちやんと覺悟丈はしてゐるんですよ。今度私が卒業して歸つたのを大變喜こんでゐるのも、全く其爲なんです。生きてるうちに卒業は出來まいと思つたのが、達者なうちに免狀を持つて來たから、それで嬉しいんだつて、御父さんは自分でさう云つてゐましたぜ」

「そりや、御前、口でこそさう御云ひだけれどもね。御腹のなかではまだ大丈夫だと思つて御出(おいで)のだよ」

「左右でせうか」

「まだ/\十年も二十年も生きる氣で御出なのだよ。尤も時々はわたしにも心細いやうな事を御云ひだがね。おれも此分ぢやもう長い事もあるまいよ、おれが死んだら、御前は何うする、一人で此家に居(ゐ)る氣かなんて」

私は急に父が居なくなつて母一人が取り殘された時の、古い廣い田舍家を想像して見た。此家から父一人を引き去つた後(あと)は、其儘で立ち行くだらうか。兄は何うするだらうか。母は何といふだらうか。さう考へる私は又此處の土を離れて、東京で氣樂に暮らして行けるだらうか。私は母を眼の前に置いて、先生の注意―父の丈夫でゐるうちに、分けて貰ふものは、分けて貰つて置けといふ注意を、偶然思ひ出した。

「なにね、自分で死ぬ/\つて云ふ人に死んだ試はないんだから安心だよ。御父さんなんぞも、死ぬ死ぬつて云ひながら、是から先まだ何年生きなさるか分るまいよ。夫よりか默つてる丈夫の人の方が劒呑(けんのん)さ」

私は理窟から出たとも統計から來たとも知れない、此陳腐なやうな母の言葉を默然と聞いてゐた。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「手重く」重大である、容易でない、の意。

♡「已」父の台詞に現われるこれら4箇所は総て「己」の誤植。

♡「御腹のなかではまだ大丈夫だと思つて御出(おいで)のだよ」単行本「こゝろ」もママであるが、ここは恐らく「こゝろ」で校正漏れした箇所と思われる。ここは恐らく次の次の母の台詞「まだ/\十年も二十年も生きる氣で御出なのだよ」から考えて、「御腹のなかではまだ大丈夫だと思つて御出(おいで)なのだよ」の「な」の脱落である。

♡「尤も時々はわたしにも心細いやうな事を御云ひだがね。おれも此分ぢやもう長い事もあるまいよ、おれが死んだら、御前は何うする、一人で此家に居る氣かなんて」という母の台詞からは、本来なら「私」は先生と靜との最後の相同的会話を直ちに想起するはずである。しない方がおかしい。にも拘らず、ここで「私」の意識はそこに繋がらない。ここに凡庸な父と先生とを人間として同列に置いたり同一視出来ない私の無意識的な自己思考の遮断が垣間見られる。

♡「默つてる丈夫の人の方が劒呑さ」この母の不吉な謂いがツボに当たることとなる。先生は正に実に「默つてる丈夫の人」であった。]

先生の遺書

(三十九)

私のために赤い飯を炊いて客をするといふ相談が父と母の間に起つた。私は歸つた當日から、或は斯んな事になるだらうと思つて、心のうちで暗にそれを恐れてゐた。私はすぐ斷つた。

「あんまり仰山な事は止して下さい」

私は田舍の客が嫌だつた。飮んだり食つたりするのを、最後の目的として遣つて來る彼等は、何か事があれば好(い)いといつた風の人ばかり揃つてゐた。私は子供の時から彼等の席に侍するのを心苦しく感じてゐた。まして自分のために彼等が來るとなると、私の苦痛は一層甚だしいやうに想像された。然し私は父や母の手前、あんな野鄙(やひ)な人を集めて騷ぐのは止せとも云ひかねた。それで私はたゞあまり仰山だからとばかり主張した。

「仰山々々と御云ひだが、些とも仰山ぢやないよ。生涯に二度とある事ぢやないんだからね、御客位(くらゐ)するのは當り前だよ。さう遠慮を御爲(おし)でない」

母は私が大學を卒業したのを、嫁でも貰つたと同じ程度に、重く見てゐるらしかつた。

「呼ばなくつても好(い)いが、呼ばないと又何とか云ふから」

是は父の言葉であつた。父は彼等の陰口を氣にしてゐた。實際彼等はこんな塲合に、自分達の豫期通りにならないと、すぐ何とか云ひたがる人々であつた。

「東京と違て田舍は蒼蠅(うるさ)いからね」

父は斯うも云つた。

「お父さんの顏もあるんだから」と母が又付け加へた。

私は我を張る譯にも行かなかつた。何うでも二人の都合の好(よ)いやうにしたらと思ひ出した。

「つまり私のためなら、止して下さいと云ふ丈なんです。陰で何か云はれるのが厭だからといふ御主意なら、そりや又別です。あなたがたに不利益な事を私が强ひて主張したつて仕方がありません」

「さう理窟を云はれると困る」

父は苦い顏をした。

「何も御前の爲にするんぢやないと御父さんが仰しやるんぢやないけれども、御前だつて世間への義理位(くらゐ)は知つてゐるだらう」

母は斯うなると女だけにしどろもどろな事を云つた。其代り口數からいふと、父と私を二人寄せても中々敵(かな)ふどころではなかつた。

「學問をさせると人間が兎角理窟つぽくなつて不可ない」

父はたゞ是丈しか云はなかつた。然し私は此簡單な一句のうちに、父が平生から私に對して有つてゐる不平の全體を見た。私は其時自分の言葉使(づか)ひの角張(かどば)つた所に氣が付かずに、父の不平の方ばかりを無理の樣に思つた。

父は其夜また氣を更へて、客を呼ぶなら何日にするかと私の都合を聞いた。都合の好(い)いも惡いもなしに只ぶら/\古い家の中に寐起してゐる私に、斯んな問を掛けるのは、父の方が折れて出たのと同じ事であつた。私は此穩やかな父の前に拘泥(こだわ)らない頭を下げた。私は父と相談の上招待(せうだい)の日取を極めた。

其日取のまだ來ないうちに、ある大きな事が起つた。それは明治(あかぢ)天皇の御病氣の報知であつた。新聞紙ですぐ日本中へ知れ渡つた此事件は、一軒の田舍家のうちに多少の曲折を經て漸く纏まらうとした私の卒業祝を、塵の如くに吹き拂つた。

「まあ御遠慮申した方が可からう」

眼鏡を掛けて新聞を見てゐた父は斯う云つた。父は默つて自分の病氣の事も考へてゐるらしかつた。私はつい此間の卒業式に例年の通り大學へ行幸(ぎやうかう)になつた陛下を憶ひ出したりした。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「明治(あかぢ)天皇」このルビの誤植は同日掲載の大阪朝日では正しく「めいじ」である。いや、凄い! 東京朝日新聞の植字工はよくぞラーゲリ送りにならなんだ!

♡「明治天皇の御病氣の報知」底本の本章には以下の資料を附す。

明治四五年七月二十日 土 官報号外

○宮廷録事

○天皇陛下御異例 天皇陛下ハ明治三十七年末頃ヨリ糖尿病に罹ラセラレ次テ三十九年一月ヨリ慢性腎臟炎倂發爾來御病勢多少增減アリタル處本月十四日御腸胃症ニ罹ラセラレ翌十五日ヨリ少々御嗜眠ノ御傾向アラセラレ一昨十八日以來御嗜眠ハ一層增加御食氣減少昨十九日午後ヨリ御精神少シク恍惚ノ御狀態ニテ御腦症アラセラレ御尿量頓に甚シク減少蛋白質著シク增加同日夕刻ヨリ突然御發熱體溫四十度五分ニ昇騰御脈百○四至御呼吸三十八囘、今朝御體溫三十九度六分御脈百○八至御呼吸三十二囘ニシテ今二十日御前九時侍醫頭醫學博士男爵岡玄卿、東京帝國大學醫科大學敎授醫學博士三浦謹之助拜診ノ上尿毒ノ御症タル旨上申セリ

と当時の報知内容を伝える。明治45(1912)年7月20日の漱石の日記には、

○七月二十日〔土〕晩天子重患の號外を手にす。尿毒症の由にて昏睡狀態の旨報ぜらる。川開きの催し差留められたり。天子未だ崩ぜず川開を禁ずるのなし。細民これが爲に困る者多からん。當局者の沒常識驚くべし。演劇その他の興業もの停止とか停止せぬとか騷ぐ有樣也天子の病は萬臣の同情に價す。然れども萬民の營業直接天子の病氣に害を與へざる限りは進行して然るべし。當局之に對して干渉がましき事をなすべきにあらず。もし臣民中心[やぶちゃん注:ママ。「衷心」の誤記。]より遠慮の意あらば營業を休むとせば表向は如何にも皇室に對し禮篤く情深きに似たれども其實は皇室を恨んで不平の内に蓄ふるに異ならず。恐るべき結果を生み出す原因を冥々の裡に釀すと一般也(突飛なる騷ぎ方ならぬ以上は平然として臣民も之を爲べし、當局も平然として之を捨置くべし)。新聞紙を見れば彼等異口同音曰く都下寂火の消えたるが如しと。妄りに狼狽して無理に火を消して置きながら自然の勢で火の消えたるが如しと吹聽す。天子の德を頌する所以にあらず。却つて其德を傷つくる仕業也。

という有名な聡明なる文章が載る。昭和天皇の御異例の際、種々のイベントが中止延期されたのを思い出す。グラサンの井上陽水が疾走する車のウィンドウを降ろして「みなさ~~~ん、お元気デスカ~~~?」とやらかすCMから、突如音声が消えた――天皇が御病気なのに「お元気デスカ~~~?」は不謹慎だ、というのである――これが日本である。何にも変わっちゃいない日本なのである。――更に、若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」の当該注によれば、『東京や大阪では天皇重態の号外は明治四十五年七月二十日に出ている』。当時は既に鉄道輸送による新聞の地方発送が始まっており、『私の家のある地域の人々も一日遅れくらいでこの報に接したと思われる』とある。]

先生の遺書

(四十)

小勢(こぜい)な人數(にんず)には廣過ぎる古い家がひつそりしてゐる中(なか)に、私は行李(かうり)を解いて書物を繙(ひもと)き始めた。何故か私は氣が落ち付かなかつた。あの目眩(めまぐ)るしい東京の下宿の二階で、遠く走る電車の音を耳にしながら、頁(ページ)を一枚々々にまくつて行(い)く方が、氣に張があつて心持よく勉强が出來た。

私は稍ともすると机にもたれて假寐(うたゝね)をした。時にはわざ/\枕さへ出して本式に晝寐を貪ぼる事もあつた。眼が覺めると、蟬の聲を聞いた。うつゝから續いてゐるやうな其聲は、急に八釜(やかま)しく耳の底を搔き亂した。私は凝とそれを聞きながら、時に悲しい思ひを胸に抱いた。

私は筆を執つて友達のだれかれに短かい端書(はかき)又は長い手紙を書いた。其友達のあるものは東京に殘つてゐた。あるものは遠い故鄕(こきやう)に歸つてゐた。返事の來るのも、音信(たより)の屆かないのもあつた。私は固より先生を忘れなかつた。原稿紙へ細字(さいじ)で三枚ばかり國へ歸つてから以後の自分といふやうなものを題目にして書き綴つたのを送る事にした。私はそれを封じる時、先生は果してまだ東京にゐるだらうかと疑(うたぐ)つた。先生が奧さんと一所に宅を空ける塲合には、五十恰好(がつかう)の切下(きりさげ)の女の人が何處からか來て、留守番をするのが例になつてゐた。私がかつて先生にあの人は何ですかと尋ねたら、先生は何と見えますかと聞き返した。私は其人を先生の親類と思ひ違へてゐた。先生は「私には親類はありませんよ」と答へた。先生の鄕里にゐる續きあひの人々と、先生は一向音信の取り遣りをしてゐなかつた。私の疑問にした其留守番の女の人は、先生とは緣のない奧さんの方の親戚であつた。私は先生に郵便(いふひん)を出す時、不圖(ふと)幅の細い帶を樂に後で結んでゐる其人の姿を思ひ出した。もし先生夫婦が何處かへ避暑にでも行つたあとへ此郵便(いふひん)が屆いたら、あの切下の御婆さんは、それをすぐ轉地先へ送つて吳れる丈の氣轉と親切があるだらうかなどと考へた。其癖その手紙(てかみ)のうちには是といふ程の必要の事も書いてないのを、私は能く承知してゐた。たゞ私は淋しかつた。さうして先生から返事の來るのを豫期してかゝつた。然しその返事は遂に來なかつた。

父は此前の冬に歸つて來た時程將棋を差したがらなくなつた。將棋盤はほこりの溜つた儘、床の間の隅に片寄せられてあつた。ことに陛下の御病氣以後父は凝と考へ込んでゐるやうに見えた。每日新聞の來るのを待ち受けて、自分が一番先へ讀んだ。それから其讀がらをわざ/\私の居る所へ持つて來て吳れた。

「おい御覽、今日も天子樣の事が詳しく出てゐる」

父は陛下のことを、つねに天子さまと云つてゐた。

「勿體ない話だが、天子さまの御病氣も、お父さんのとまあ似たものだらうな」

斯ういふ父の顏には深い掛念(けねん)の曇(くもり)がかかつてゐた。斯う云はれる私の胸には又父が何時(いつ)斃(たふ)れるか分らないといふ心配(しんはい)がひらめいた。

「然し大丈夫(だいぢやうふ)だらう。おれの樣な下らないものでも、まだ斯うしてゐられる位(くらゐ)だから」

父は自分の達者な保證を自分で與へながら、今にも己れに落ちかゝつて來さうな危險を豫感してゐるらしかつた。

「御父さんは本當に病氣を怖がつてるんですよ。御母さんの仰しやるやうに、十年も二十年も生きる氣ぢやなささうですぜ」

母は私の言葉を聞いて當惑さうな顏をした。

「ちつと又將棋でも差すやうに勸めて御覽な」

私は床の間から將棋盤を取り卸して、ほこりを拭いた。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「うつゝから續いてゐるやうな其聲は」「うつつ」は本来、正気・現実の意であるから、用法としては誤用である。辞書等にも「夢うつつ」「夢かうつつか」などの形で用いられたことから誤って、夢とも現実ともはっきりしない状態、夢見心地のことを後半の「うつつ」が示すようになってしまった、とある。ところが、私なども「うつつ」をそういう意味だと中学生位まで思い込んでいた。漱石は好んでこの用法を用いており、この誤用を広めた責を荷うべき一人と言える。

♡「五十恰好の切下の女の人」というのは、遺書のKの告白の直前の正月のシーンで、奥さんと御嬢さんが家を空けた理由をKに説明する対話の中に現れる。Kが「奥さんと御孃さんは市ヶ谷の何處へ行つたのだらうと云ふのです。私は大方叔母さんの所だらうと答へました。Kは其叔母さんは何だと又聞きます。私は矢張り軍人の細君だと敎へて遣りました」。更に先生の遺書の最後では、この遺書を書くための方途の説明の中に「妻は十日ばかり前から市ヶ谷の叔母の所へ行きました。叔母が病氣で手が足りないといふから私が勸めて遣つたのです。私は妻の留守の間に、この長いものゝ大部分を書きました。時々妻が歸つて來ると、私はすぐそれを隱しました。」と記す叔母である。「切下」とは「切り下げ髪」のこと。「切髪」(きりかみ・きりがみ)とも言い、本来は中国の習慣で夫の死後に貞節を守っていることの証しとして行った習慣に由来すると言われ、近世から明治期にかけて、多くは未亡人が結った髪形である。頸部で短く切り揃えた髪を髷(まげ)を結わずに束ねて後ろに垂らし、髻(もとどり)に紫の打ちひもを掛けた。――先生の家の未亡人の髪型をした後姿の女の映像――不吉である。

♡「讀がら」一度読んだもの、の意。

♡「おい御覽、今日も天子樣の事が詳しく出てゐる」底本注には『東京朝日新聞』の連日の見出しを読むことが出来る。それら及び若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」の同注を参考に以下に日を追って列挙してみる(恣意的に正字に直したが、「萬」等は別字の可能性が有る。「▽」「▲」は縦書でこの向きである。)。

7月21日 聖上陛下御重態▽十四日より御臥床あり▽御睡眠の狀態持續す

▽電車の音を立るな

●川開の無期延期

7月22日 御病狀依然▽各國使臣元老大臣其他▽踵を接して參内御見舞

▲電車徐行の御伺

▲午砲の位置變更

▲興行界の憂慮

▲花柳界の沈靜

7月23日 御病勢稍衰ふ▽昨日御前公表の御容態▽此傾向にして繼續せば▽兩三日後愁雲披けむ

●腎臟病と腎盂炎

●侍醫改革の急

●宮中氷の御用二倍す

●市内の御平癒祈願

7月24日 御病狀安靜▽御經過稍良好なれども▽玆一週間は警戒を要す

●久振りの玉音

●雨中に立ち盡す市民の赤誠

7月25日 御病狀安靜▽最も大切の御經過時期▽萬民神靈の加護を祈る

●汽車乘客の喜色▽車掌御容體書を讀む

7月26日 御病勢不良▽御容體書の發表大に遲延す▽最も憂ふ可き御脈拍の不整

皇室と國民

7月27日 御病勢險惡▽憂ふ可き御呼吸の狀態▽前日に比し御疲勞增加

7月28日 幾分御緩和▽昨朝は御安眠御安靜▽不規則の御呼吸減少

●乃木大將の日參

●二重橋に行け

7月29日 御疲勞加はる▽不規則の御呼吸狀態著明▽最も憂ふ可き御疲勞增加

火急の御參内

7月30日 ●殆んど絶望▽御四肢の末端暗紫色著明▽益危險の御狀態に在す

●囚人も又謹愼

●避暑客皆無

とあるが、実際には明治天皇はこの7月30日の未明午前0時43分に既に崩御していた(その号外については次章注を参照)。]

先生の遺書

(四十一)

父の元氣は次第に衰ろへて行つた。私を驚かせたハンケチ付の古い麥藁帽子が自然と閑却(かんきやく)されるやうになつた。私は黑い煤けた棚の上に載つてゐる其帽子を眺めるたびに、父に對して氣の毒な思ひをした。父が以前のやうに、輕々と動く間は、もう少し愼んで吳れたらと心配(しんはい)した。父が凝と坐り込むやうになる、矢張り元の方が達者だつたのだといふ氣が起つた。私は父の健康に就いてよく母と話し合つた。

「全く氣の所爲(せゐ)だよ」と母が云つた。母の頭は陛下の病と父の病とを結び付けて考へてゐた。私にはさう許りとも思へなかつた。

「氣ぢやない、本當に身體が惡かないんでせうか。何うも氣分より健康の方が惡くなつて行くらしい」

私は斯う云つて、心のうちで又遠くから相當の醫者でも呼んで、一つ見せやうかしらと思案した。

「今年の夏は御前も詰らなからう。折角卒業したのに、御祝もして上げる事が出來ず、御父さんの身體もあの通りだし。それに天子樣の御病氣で。―いつその事、歸るすぐに御客でも呼ぶ方が好かつたんだよ」

私が歸つたのは七月の五六日で、父や母が私の卒業を祝ふために客を呼ばうと云ひだしたのは、それから一週間後であつた。さうして愈(いよ/\)と極めた日はそれから又一週間の餘(よ)も先になつてゐた。時間に束縛を許さない悠長な田舍に歸つた私は、御蔭で好もしくない社交上の苦痛から救はれたも同じ事であつたが、私を理解しない母は少しも其處に氣が付いてゐないらしかつた。

崩御の報知が傳へられた時、父は其新聞を手にして、「あゝ、あゝ」と云つた。

「あゝ、あゝ、天子樣もとう/\御かくれになる。己(おれ)も‥‥」

父は其後を云はなかつた。

私は黑いうすものを買ふために町へ出た。それで旗竿の球(たま)を包んで、それで旗竿の先へ三寸幅のひら/\を付けて、門の扉の橫から斜めに往來へさし出した。旗も黑いひら/\も、風のない空氣のなかにだらりと下つた。私の宅の古い門の屋根は藁で葺いてあつた。雨や風に打たれたり又吹かれたりした其藁の色はとくに變色して、薄く灰色を帶びた上に、所々の凸凹さへ眼に着いた。私はひとり門の外へ出て、黑いひら/\と、白いめりんすの地と、地のなかに染め出した赤い日の丸の色とを眺めた。それが薄汚ない屋根の藁に映るのも眺めた。私はかつて先生から「あなたの宅の構へは何んな體裁ですか。私の鄕里の方とは大分趣が違つてゐますかね」と聞かれた事を思ひ出した。私は自分の生れた此古い家を、先生に見せたくもあつた。又先生に見せるのが恥づかしくもあつた。

私は又一人家のなかへ這入(はいつ)た。自分の机の置いてある所へ來て、新聞を讀みながら、遠い東京の有樣を想像した。私の想像は日本(につぽん)一の大きな都が、何んなに暗いなかで何(か)んなに動いてゐるだらうかの畫面に集められた。私はその黑いなりに動かなければ仕末のつかなくなつた都會の、不安でざわ/\してゐるなかに、一點の燈火(とうくわ)の如くに先生の家を見た。私は其時此燈火が音のしない渦の中に、自然と捲き込まれてゐる事に氣が付かなかつた。しばらくすれば、其灯も亦ふつと消えてしまふべき運命を、眼の前に控へてゐるのだとは固より氣が付かなかつた。

私は今度の事件に就いて先生に手紙(てかみ)を書かうかと思つて、筆を執りかけた。私はそれを十行ばかり書いて已めた。書いた所は寸々に引き裂いて屑籠へ投げ込んだ。(先生に宛てゝさう云ふ事を書いても仕方がないとも思つたし、前例に徴して見ると、とても返事を吳れさうになかつたから)。私は淋しかつた。それで手紙(てかみ)を書くのであつた。さうして返事が來れば好(い)いと思ふのであつた。

[♡やぶちゃんの摑み:田舎に帰った私の最初の重要な摑みの部分である。「中 兩親と私」は「上 先生と私」以上に不当に省略されて授業されることが多いが、例えば、この章の検証の中で得られる作品解釈に関わる強力な最終武器を手しないままに、先生の遺書と格闘することは、戦車に竹槍で向かうのと同じいとさえ、私は思っているのである。まず第一に天皇の死の捉え方である。そこでは父と私の落差が著しい。父は心情的には『直ぐ御後から……』なんどと言いそうな極ウェットな雰囲気(一介の百姓としてそれは憚られる謂いとでも思ったのであろう)であるのに対して、「私」は文字通り、それを一つの「事件」として客観的に捉えており、感情的な変化は殆んど認められない。先日の卒業式で実見した人物であるが、そこには何らの個人的思い入れは全くと言ってよい程認められないドライさを示している。では先生はどうであったのか? 勿論、読者である我々には、今は分からぬ。分からぬが、「私」の推測を通して、我々も『先生にとっても大した関心事ではあるまい』と、無意識の内に推測している、知らぬ内にそう思い込まされている、という事実に気づかねばならぬのだ。

♡「父が凝と坐り込むやうになる、」は「父が凝と坐り込むやうになると、」の脱落である。

♡「私が歸つたのは七月の五六日」以前にも述べた通り、これは事実にはそぐわない。この明治45(1912)年の東京帝国大学の卒業式は7月10日(水)であった。漱石は作中設定としては7月1日(月)から3日(水)頃に卒業式を設定しているものと思われる。

♡「崩御の報知が傳へられた時」明治天皇は7月30日未明午前0時43分に崩御した。底本には資料として以下の官報号外が掲げられている。

○告示

天皇陛下今三十日午前零時四十三分崩御アラセラル

明治四十五年七月三十日

宮 内 大 臣 伯爵 渡邊 千秋

内閣總理大臣 侯爵 西園寺公望

○宮内錄事

○天皇陛下御體 昨二十九日午後八時頃ヨリ御病狀漸次增惡シ同十時頃ニ至リ、御脈次第ニ微弱ニ陷ラセラレ御呼吸ハ益〻淺薄トナリ、御昏睡ノ御狀態ハ依然御持續アラセラレ終ニ今三十日午前零時四十三分心臓麻痺ニ依リ崩御遊アラセラル洵ニ恐懼ノ至リニ堪ヘズ。(岡侍醫頭、靑山東京帝國大學醫科大學敎授、三浦東京帝國大學敎授、西鄕侍醫、相磯侍醫、森永侍醫、侍醫田澤敬輿、侍醫樫田龜一郎、侍醫高田參拜診)

更に天皇崩御を伝える『東京朝日新聞』の記事も孫引きする。典礼書式の改行もそのまま用いている。

哀 辭

掛卷くも畏き

天皇不豫、日を經て大漸億兆の虔禱、遂にに其効なく、明治四十五年七月三十日龍駁登遐、奄ち人天を隔てたまひぬ遠近臣民考妣を喪するが如く、地を搶き天を呼びて號慟已まず、嗚呼哀しきかな、恭しく惟みるに

大行天皇は、乃ち神乃ち聖、至仁至勇にまし/\て、夙に大統を承け、否を轉じて泰と爲し、中興前を光し、皇基以て固く、立憲後を啓き、國勢用て張り、敎育の詔は祖訓を紹述し、典章の制は精華を集成し、益文明に進み、既に强富に躋れり、是を以て宇を拓き疆を開き、遠を柔け、邇を能くし、恩威を並施したまふと、啻に覆載のみならず聖德神功、遠く百王に軼ぎ、鴻猷駿烈、比倫す可き旡し、蓋し乾綱獨運して、道は君師を兼ね、一日萬機、曾て暇逸せず、躬行精勤、臣庶を率勵したまひしかば、庶績咸熈りて既に至治に臻り、兆民永く賴りて、共に太平を享しに一朝遽に膽依を失ひて、四海同く遏密を悲む、四十五年の深恩未だ報いまつらず、六旬萬壽の佳節も亦空しくなりぬ、宮禁慟哭、率土悲號するも

靈駕廻し難く、追攀及ぶ莫し、鳴呼哀しきかな小民等言を以て職と爲すも、猝に大喪に遘ひ、痛を五中に結びて、言ふ所を知らず、悲を銜んで筆を執り、涙を灑ぎて詞を陳ね、虔んで哀衷を展べて

昭鑒を冀ひ奉る。

こりゃ……凄いね……聞いたことのない熟語が一杯じゃ……。注する気も起こらんぜ。どうか御自分で、どうぞ……悪しからず(メンドクサイ訳では、ない。やるのが厭、なのである。この注を附している私の思想的立場を推し量って頂き御寛恕願いたいと思う)。なお、崩御の号外について、若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」の当該注に『大坂毎日新聞』が告示のあった午前1時15分の『直後に刷り出した号外を朝刊と一緒に配達したために遅れをとったのに対し』、『大阪朝日新聞』は午前2時10分『に号外だけを発行、配達し、評価を高めた。なおその際、『大阪朝日』は「謹慎」の意を表して鈴を廃し、深夜に一軒ごとにたたき起こして配達をしたという(『朝日新聞販売百年史(大坂編)』)』とある。……

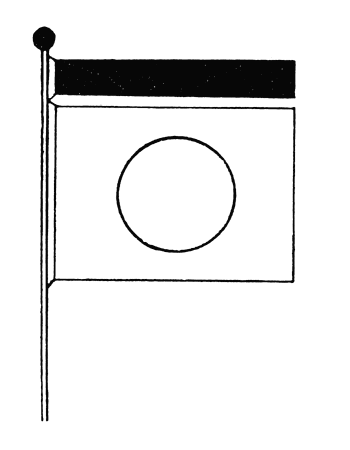

♡「私は黑いうすものを買ふために町へ出た。……」以下、この段落全体が摑みである。まず先に片付けておく必要があるのは、「私」の実家の地理的位置である。『私はかつて先生から「あなたの宅の構は何んな體裁ですか。私の鄕里の方とは大分趣が違つてゐますかね」と聞かれた事』があったと言う。この先生の謂いは『私の実家である雪深い新潟や曲家(まがりや)に代表されるような東北地方の造りとは大分趣が違っているのでしょうね』という含意がある。従って、「私」の実家は東北や北日本は排除されるということである。それ以上の詮索については、既に(二十一)試みているのでそちらを参照されたいが、私は中央線沿線しかないと踏み、諏訪・松本辺りの山間部を想定しているのである。さて問題はこの頗る映像的な「私」の家の描写と、それをランドスケープとする私の心情にある。そしてそこに配された日の丸が弔旗であることにも着目せねばならぬ。

補注:この弔旗は大正元(1912)年7月30日に発令された大正元年閣令第1号「大喪中ノ国旗掲揚方」による大喪の礼に際しての弔旗の掲揚法に則ったものである。正に明治天皇の大喪に際し、国旗(弔旗)掲揚方法を閣令(明治憲法下の内閣官制に基づき内閣総理大臣が発した命令を言い、現在の内閣府令に相当)で定めたもので、その指示内容は「旗竿の先にある竿球を黒布で覆い、旗竿の上部に黒布を付けよ」と以下の図を付して指示してある。現在も効力を持つ(以上及び下の画像はウィキの「大喪中ノ国旗掲揚方」を参照した。画像はバブリック・ドメインであることが明記されているのでそのままダウンロードして使用した)。

「私」の家の変色した凸凹の藁葺き屋根の古い伝統的農家の門(これは武家風の豪華な長屋門ではあるまい。しかし、藁葺きの門を持つことで相応な富農と考えてよい)が中景である――描写はないが、そこを通してやはり藁葺きの相応な実家の母屋が見えている――前景には風がないために見苦しくだらりとこの日の丸の弔旗が縊死者のようにぶら下がっているのである――それが藁の変色した藁の色の中で奇態に際立っている――それを暫く眺める私は、先の先生の言葉を思い出し、先生に見せたくもあり、見せるのが恥ずかしくもあると感じるのである。それは明らかに自身の魂や肉体の中に遺伝しているところの、内なる日本的なるものの総体である――それは封建的残滓のみでは毛頭ない――それは「私」にとってどこか懐かしく、先生のような故鄕喪失者には決して味わえないであろうと考えられる(この時点では先生が故郷喪失者であることは「私」には明確には理解されていないが、少なくとも鈍感な「私」に比べれば我々読者はその悲哀を何処かで先生から感受してしまっている)――自らを優しく受け入れてくれる原初の里山や日本の原風景としての故郷の印象である。――しかし、先生に幾分か洗脳され、近代的都会人としての心性をも持ち合わせている――もう一人の「私」が「私」の中にはいる――彼はそこにある種の、田舎者の持つ精神の肥溜めの臭いと前近代的閉鎖的人心の腐臭をも嗅ぎ出してもいるのである。このアンビバレンツな感情こそ本作の核心への用意された入り口であることは間違いない。後は、昼なお暗いその扉の奥の後架にはまり込まぬよう、注意して探ることが大切だ。答えを教えろって? 済まんな。私も未だ「私」の家の土間から上がってもいないのだよ。――

♡「私はその黑いなりに動かなければ仕末のつかなくなつた都會の、不安でざわ/\してゐるなかに、一點の燈火の如くに先生の家を見た。私は其時此燈火が音のしない渦の中に、自然と捲き込まれてゐる事に氣が付かなかつた。しばらくすれば、其灯も亦ふつと消えてしまふべき運命を、眼の前に控えてゐるのだとは固より氣が付かなかつた」(三十五)の私の冒頭注を参照されたい。私は頗る付きでこの章が「心」の中でも最も忘れ難い一章であることを告白する。ここを映画に撮りたい欲求に駆られるのである。それ程に鮮烈でビジュアルなのである。]

先生の遺書

(四十二)

八月の半ごろになつて、私はある朋友から手紙を受け取つた。その中に地方の中學敎員の口があるが行(ゆ)かないかと書(かい)てあつた。此朋友は經濟の必要上、自分でそんな位地を探し廻る男であつた。此口も始めは自分の所へかゝつて來たのだが、もつと好(い)い地方へ相談(さうたん)が出來たので、餘つた方を私に讓る氣で、わざ/\知らせて來て吳れたのであつた。私はすぐ返事を出して斷つた。知り合ひの中には、隨分骨を折つて、敎師の職にありつきたがつてゐるものがあるから、其方へ廻して遣つたら好からうと書いた。

私は返事を出した後で、父と母に其話をした。二人とも私の斷つた事に異存はないやうであつた。

「そんな所へ行かないでも、まだ好(い)い口があるだらう」

斯ういつて吳れる裏に、私は二人が私に對して有つてゐる過分な希望を讀んだ。迂濶な父や母は、不相當な地位と收入とを卒業したての私から期待して居るらしかつたのである。

「相當の口つて、近頃ぢやそんな旨い口は中々あるものぢやありません。ことに兄さんと私とは專問も違ふし、時代も違ふんだから、二人を同じやうに考へられちや少し困ります」

「然し卒業した以上は、少くとも獨立して遣つて行つて吳れなくつちや此方も困る。人からあなたの所の御二男は、大學(たいがく)を卒業なすつて何をして御出ですかと聞かれた時に返事が出來ない樣ぢや、おれも肩身が狹いから」

父は澁面(おふめん)をつくつた。父の考へは古く住み慣れた鄕里(きやうり)から外へ出る事を知らなかつた。其鄕里の誰彼(たれかれ)から、大學を卒業すればいくら位(ぐらゐ)月給が取れるものだらうと聞かれたり、まあ百圓位なものだらうかと云はれたりした父は、斯ういふ人々に對して、外聞の惡くないやうに、卒業したての私を片付けたかつたのである。廣い都を根據地として考へてゐる私は、父や母から見ると、丸で足を空に向けて步く奇體な人間に異ならなかつた。私の方でも、實際さういふ人間のやうな氣持を折々起した。私はあからさまに自分の考へを打ち明けるには、あまりに距離の懸隔の甚だしい父と母の前に默然(もくねん)としてゐた。

「御前のよく先生々々といふ方にでも御願したら好(い)いぢやないか。斯んな時こそ」

母は斯うより外に先生を解釋する事が出來なかつた。其先生は私に國へ歸つたら父の生きてゐるうちに早く財產を分けて貰へと勸める人であつた。卒業したから、地位の周旋をして遣らうといふ人ではなかつた。

「其先生は何をしてゐるのかい」と父が聞いた。

「何もして居ないんです」と私が答へた。

私はとくの昔から先生の何もしてゐないといふ事を父にも母にも告げた積でゐた。さうして父はたしかに夫(それ)を記憶してゐる筈であつた。

「何もしてゐないと云ふのは、また何ういふ譯かね。御前がそれ程尊敬する位(くらゐ)な人なら何か遣つてゐさうなものだがね」

父は斯ういつて、私を諷(ふう)した。父の考へでは、役に立つものは世の中へ出てみんな相當の地位を得て働いてゐる。必竟やくざだから遊んでゐるのだと結論してゐるらしかつた。

「おれの樣な人間だつて、月給こそ貰つちやゐないが、是でも遊んでばかりゐるんぢやない」

父はかうも云つた。私は夫でもまだ默つてゐた。

「御前のいふ樣な偉い方なら、屹度(きつと)何か口を探して下さるよ。賴んで御覽なのかい」

と母が聞いた。

「いゝえ」と私は答へた。

「ぢや仕方がないぢやないか。何故賴まないんだい。手紙でも好(い)いから御出しな」

「えゝ」

私は生返事をして席を立つた。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「兄さんと私とは專問も違ふ」「問」は「門」の誤植。「私」の専門が不明なため、この謂いも同定に苦しむところであるが、「私」を文科と考えてよいことから、「專問も違ふ」を広義にとれば、一つは兄は理科、それも医学・薬学系や生物・化学系ではない(父の病気について知識が全くなく、症状の観察もいい加減で、所謂、その方面の客観的認識眼はまるでない)、理学・工学・土木・建築系が考え得る。そう考えても、後述される「學校へ這入てからの專門の相違も、全く性格の相違から出てゐた。大學にゐる時分の私は、殊に先生に接觸した私は、遠くから兄を眺めて、常に動物的だと思つてゐた」(五十)という兄の人間像はそれほどおかしいとは思われない。気をつけるべきは「動物的」という語で、これは「殊に先生に接觸した私」との対比構造の中で、極めて「私」の個人的な特殊な謂いとして用いられているという点である。この「動物的」とは「情愛」や「デリカシー」を欠いた傾向の強い、極めて冷徹に現実的実利的――弱肉強食的と附して故に「動物的」としてもよい――人生を生きるさまを言っているものと思われる。そうした観点で、理系を選択肢から外すのであれば、文化でも法科出身の、現在、九州地方の役所に勤務する役人である可能性が浮上してくる。若草書房2000年刊「漱石文学全注釈 12 心」では藤井淑禎氏もそのような可能性を示唆しておられる(同書p177「中」十四の注)。しかし、(五十)では 「一體家の財產は何うなつてるんだらう」という「私」の言葉に、「おれは知らない。御父さんはまだ何とも云はないから。然し財產つて云つた所で金としては高の知れたものだらう」とそっけなく答えている辺りは、いくら民法上で長男優遇措置がとられていたからとしても、法科出身者の物謂いにしては、かなりいい加減な感じがする。しかし、それは法科卒業は役人へのステップ程度にドライに考えていた、故に法制度への興味関心は実は余りないという、正に出世志向の「動物的」人物ででもある故、ととるならば不自然ではあるまい。

♡「澁面(おふめん)」のルビは「じふめん」の誤植。

♡「まあ百圓位なものだらうか」底本注では、まず「値段の明治大正昭和風俗史」から以下の初任給(諸手当を含まない基本給)が示されている。

○明治44(1911)年時の公務員(高等文官試験に合格した高等官)

55円

○大正元(1912)年時の巡査

15円

○大正7(1918)年時の小学校教員

12~20円

続いて、以下の個人の初任給が編者によって示されている。

○夏目漱石 明治28(1895)年愛媛県尋常中学校英語教諭赴任時の初任給

80円

○森田草平 明治40(1907)年中学校教諭就任時の初任給

20円

○芥川龍之介 大正5(1916)年海軍機関学校英語教官就任時の初任給

60円

岩波版新全集の重松氏の注には、

○多々良三平 「我輩は猫である」に登場する法学士で「六つ井物産」社員の初任給

30円

○「坊つちやん」の主人公の初任給

40円

とある。漱石の80円は破格の特異点であり、通常の教師の初任給は20~55円程度であった。「百圓」とは如何にも田舎者の非現実的な謂いであることが分かる。

♡「諷した」仄めかした。遠回しに言う。当てこすった。

♡「やくざ」三枚歌留多(1から10までの札40枚からなり、順にめくって手札との3枚の合計の末尾の数字が9に最も近い者を勝ちとする賭博用歌留多)という賭博の手で八(や)と九(く)三(さ)の3枚の組み合わせが最悪の手であったことを語源とし、役に立たないこと、価値のないことの意となり、語源との絡みもあって博打打ちや暴力団員といった、正業に就かず、法に背いて暮らすような連中の総称となった。ここでは両義的で「正業に就かず役に立たないこと」の意で用いている。

♡『「御前のいふ樣な偉い方なら、屹度何か口を探して下さるよ。賴んで御覽なのかい」/ と母が聞いた。』この改行は特異である。後に引用の格助詞「と」を伴う会話文では本作では漱石は会話文に続けたままとして、改行をしないのが通例。実際単行本「こゝろ」ではここはそのように『「御前のいふ樣な偉い方なら、屹度何か口を探して下さるよ。賴んで御覽なのかい」と母が聞いた。』と繋がっている。

♡「おれの樣な人間だつて、月給こそ貰つちやゐないが、是でも遊んでばかりゐるんぢやない」実家の雰囲気から見て小作人に農地を貸しており、その山林・農地管理や小作料徴収、更にその小作人への貸付による利子徴収等を指して言っているものと思われる。]

先生の遺書

(四十三)

父は明らかに自分の病氣を恐れてゐた。然し醫者の來るたびに蒼蠅(うるさ)い質問を掛(かけ)て相手を困らす質(たち)でもなかつた。醫者の方でも亦遠慮して何とも云はなかつた。

父は死後の事を考へてゐるらしかつた。少なくとも自分が居なくなつた後(あと)のわが家を想像して見るらしかつた。

「小供に學問をさせるのも、好し惡しだね。折角修業をさせると、其小供は決して宅へ歸つて來ない。是ぢや手もなく親子を隔離するために學問させるやうなものだ」

學問をした結果兄は今遠國(ゑんごく)にゐた。敎育を受けた因果で、私は又東京に住む覺悟を固くした。斯ういふ子を育てた父の愚痴はもとより不合理ではなかつた。永年住み古した田舍家の中(なか)に、たつた一人取り殘されさうな母を描き出す父の想像はもとより淋しいに違ひなかつた。

わが家(いへ)は動かす事の出來ないものと父は信じ切つてゐた。其中に住む母も亦命のある間は、動かす事の出來ないものと信じてゐた。自分が死んだ後、この孤獨な母を、たつた一人伽藍堂(がらんだう)のわが家に取り殘すのも亦甚だしい不安であつた。それだのに、東京で好(い)い地位を求めろと云つて、私を强ひたがる父の頭には矛盾があつた。私は其矛盾を可笑しく思つたと同時に、其御蔭で又東京へ出られるのを喜こんだ。

私は父や母の手前、此地位を出來る丈の努力で求めつゝある如くに裝ほはなくてはならなかつた。私は先生に手紙(てかみ)を書いて、家の事情を精しく述べた。もし自分の力で出來る事があつたら何でもするから周旋して吳れと賴んだ。私は先生が私の依賴に取り合ふまいと思ひながら此手紙(てかみ)を書いた。又取り合ふ積でも、世間の狹い先生としては何うする事も出來まいと思ひながら此手紙(てかみ)を書いた。然し私は先生から此手紙(てかみ)に對する返事が屹度(きつと)來るだらうと思つて書いた。

私はそれを封じて出す前に母に向かつて云つた。

「先生に手紙(てかみ)を書きましたよ。あなたの仰しやつた通り。一寸讀んで御覽なさい」

母は私の想像したごとくそれを讀まなかつた。

「さうかい、夫ぢや早く御出し。そんな事は他が氣を付けないでも、自分で早く遣るものだよ」

母は私をまだ子供のやうに思つてゐた。私も實際子供のやうな感じがした。

「然し手紙ぢや用は足りませんよ。何うせ、九月にでもなつて、私が東京へ出てからでなくつちや」

「そりや左右かも知れないけれども、又ひよつとして、何んな好(い)い口がないとも限らないんだから、早く賴んで置くに越した事はないよ」

「えゝ。兎に角返事は來るに極つてますから、さうしたら又御話ししませう」

私は斯んな事に掛けて几帳面な先生を信じてゐた。私は先生の返事の來るのを心待に待つた。けれども私の豫期はついに外れた。先生からは一週間經つても何の音信もなかつた。

「大方どこかへ避暑にでも行つてゐるんでせう」

私は母に向つて云譯らしい言葉を使はなければならなかつた。さうして其言葉は母に對する言譯許りでなく、自分の心に對する言譯でもあつた。私は强ひても何かの事情を假定して先生の態度を辯護しなければ不安になつた。

私は時々父の病氣を忘れた。いつそ早く東京へ出てしまはうかと思つたりした。其父自身もおのれの病氣を忘れる事があつた。未來を心配(しんはい)しながら、未來に對する處置は一向取らなかつた。私はついに先生の忠告通り財產分配(ぶんはい)の事を父に云ひ出す機會を得ずに過(すぎ)た。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「先生からは一週間經つても何の音信もなかつた」「私」は淋しい。そして甘い。彼は既に一度、(四十)で先生に「原稿紙へ細字で三枚ばかり國へ歸つてから以後の自分といふやうなものを題目にして書き綴つたのを送」っているが返事は来なかった。次に崩御の直後に「今度の事件に就いて先生に手紙を書かうかと思つて、筆を執りかけた。私はそれを十行ばかり書いて已めた。書いた所は寸々に引き裂いて屑籠へ投げ込んだ。(先生に宛てゝさう云ふ事を書いても仕方がないとも思つたし、前例に徴して見ると、とても返事を吳れさうになかつたから)。私は淋しかつた。それで手紙を書のであつた。さうして返事が來れば好いと思ふのであつた」が、ここでは結局、音信を認(したた)めていない訳である。天皇の死に感慨など持たぬはずと、何処かで先生の心性を思っている「私」ならば、正にここに言うように「又取り合ふ積でも、世間の狹い先生としては何うする事も出來まいと思ひながら此手紙を書いた」訳で、なおのこと、返事は来そうもないと考えるべきである。「然し私は先生から此手紙に對する返事が屹度來るだらうと思つて書いた」のは「私」が淋しいからである。たとえ中身のない、挨拶の一言であっても『恋人』からの手紙が欲しいのである。

我々は――最早、知らず知らずのうちに、この学生である「私」に成りきった(成りきらされた)我々は、「私」と同じように、『先生は今日只今、一体何を考えているのか?』そもそも『先生はどうしているのか?』と、不在の先生への激しい恋慕を掻き立てられるのである。そうだ。我々は「私」を通して、先生へ焼け付くような恋情を感じているのである。若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」で藤井氏は、ここに注して『図式的に言えば、〈上〉が縦軸をつかった過去の真相に向かけてのサスペンス劇であったのに対して、〈中〉は横軸をつかった、いま別の場所への興味をかきたてられていくサスペンス劇であったとみなすこと』が出来よう、という印象的な解説をなさっておられる。激しく同感するものである。

フライングしよう。先生はこの時、返事をしなかった(出来なかった)心境を遺書冒頭パート(遺書の冒頭ではない。(五十五)=所謂「こゝろ」の「先生と遺書」一の冒頭でである)で次のように語り出すからである。

「‥‥私は此の夏あなたから二三度手紙(てかみ)を受け取りました。東京で相當の地位を得たいから宜しく賴むと書いてあつたのは、たしか二度目に手に入つたものと記憶してゐます。私はそれを讀んだ時何とかしたいと思つたのです。少なくとも返事を上げなければ濟まんとは考へたのです。然し自白すると、私はあなたの依賴に對して、丸で努力をしなかつたのです。御承知の通り、交際區域の狹いといふよりも、世の中にたつた一人で暮してゐるといつた方が適切な位(くらゐ)の私には、さういふ努力を敢てする餘地が全くないのです。然しそれは問題ではありません。實をいふと、私はこの自分を何うすれば好(い)いのかと思ひ煩つてゐた所なのです。此儘人間の中に取り殘されたミイラの樣に存在して行かうか、それとも…其時分の私は「それとも」といふ言葉を心のうちで繰返すたびにぞつとしました。馳足(かけあし)で絕壁の端迄來て、急に底の見えない谷を覗き込んだ人のやうに。私は卑怯でした。さうして多くの卑怯な人と同じ程度に於て煩悶したのです。遺憾ながら、其時の私には、あなたといふものが殆ど存在してゐなかつたと云つても誇張ではありません。一步進めていふと、あなたの地位、あなたの糊口の資、そんなものは私にとつて丸で無意味なのでした。何うでも構はなかつたのです。私はそれ所の騷ぎでなかつたのです。私は狀差へ貴方の手紙を差したなり、依然として腕組(うでぐみ)をして考へ込んでゐました。宅(うち)に相應の財產があるものが何を苦しんで、卒業するかしないのに、地位々々といつて藻搔き廻るのか。私は寧ろ苦々しい氣分で、遠くにゐる貴方に斯んな一瞥を與へた丈でした。私は返事を上げなければ濟まない貴方に對して、言譯のために斯んな事を打ち明けるのです。あなたを怒らすためにわざと無躾な言葉を弄するのではありません。私の本意は後を御覧になれば能く解る事と信じます。兎に角私は何とか挨拶すべきところを默つてゐたのですから、私は此怠慢の罪をあなたの前に謝したいと思ひます。

そうだ、先生は「何とかしたいと思つた」「少なくとも返事を上げなければ濟まんとは考へた」のだった――しかし先生は「それ所の騷ぎでなかつた」、先生の心の中にはその時、「私」(=学生)のという存在が殆んど掻き消えていたのである。その激しい懊悩は何によるものか?――勿論、明治天皇の死というものが象徴するところの何ものか、以外にはあり得ないのである――。]

先生の遺書

(四十四)

九月始めになつて、私は愈(いよ/\)又東京へ出やうとした。私は父に向つて當分今迄通り學資を送つて吳れるやうにと賴んだ。

「此處に斯うしてゐたつて、あなたの仰しやる通りの地位が得られるものぢやないですから」

私は父の希望する地位を得るために東京へ行くやうな事を云つた。

「無論口の見付かる迄で好(い)いですから」とも云つた。

私は心のうちで、其口は到底私の頭の上に落ちて來ないと思つてゐた。けれども事情にうとい父はまた飽く迄も其反對を信じてゐた。

「そりや僅の間の事だらうから、何うにか都合してやらう。其代り永くは不可いよ。相當の地位を得次第獨立しなくつちや。元來學校を出た以上、出たあくる日から他の世話になんぞなるものぢやないんだから。今の若いものは、金を使ふ道だけ心得てゐて、金を取る方は全く考へてゐないやうだね」

父は此外にもまだ色々の小言を云つた。その中には、「昔の親は子に食はせて貰つたのに、今の親は子に食はれる丈だ」などゝいふ言葉があつた。それ等を私はたゞ默つて聞いてゐた。

小言が一通濟んだと思つた時、私は靜かに席を立たうとした。父は何時行くかと私に尋ねた。私には早い丈が好かつた。

「御母さんに日を見て貰ひなさい」

「さう爲ませう」

其時の私は父の前に存外大人しかつた。私はなるべく父の機嫌(きけん)に逆らはずに、田舍を出やうとした。父は又私を引き留めた。

「御前が東京へ行くと宅(うち)は又淋しくなる。何しろ己(おれ)と御母さん丈なんだからね。そのおれも身體さへ達者なら好(い)いが、この樣子ぢや何時急に何んな事がないとも云へないよ」

私は出來るだけ父を慰めて、自分の机を置いてある所へ歸つた。私は取散(とりち)した書物の間に坐つて、心細さうな父の態度と言葉とを、幾度(いくたび)か繰り返し眺めた。私は其時又蟬の聲を聞いた。其聲は此間中(このあいひだぢう)聞いたのと違つて、つく/\法師の聲であつた。私は夏鄕里に歸つて、 煮え付くやうな蟬の聲の中に凝と坐つてゐると、變に悲しい心持になる事がしば/\あつた。私の哀愁はいつも此蟲の烈しい音と共に、心の底に沁み込むやうに感ぜられた。私はそんな時にはいつも動かずに、一人で一人を見詰めてゐた。

私の哀愁は此夏氣省した以後次第に情調を變へて來た。油蟬の聲がつく/\法師の聲に變る如くに、私を取り卷く人の運命が、大きな輪廻のうちに、そろ/\動いてゐるやうに思はれた。私は淋しさうな父の態度と言葉を繰返しながら、手紙を出しても返事を寄こさない先生の事をまた憶ひ浮べた。先生と父とは、丸で反對の印象を私に與へる點に於て、比較の上にも、連想の上にも、一所に私の頭に上り易かつた。

私は殆ど父の凡ても知り盡してゐた。もし父を離れるとすれば、情合の上に親子の心殘りがある丈であつた。先生の多くはまだ私に解つてゐなかつた。話すと約束された其人の過去もまだ聞く機會を得ずにゐた。要するに先生は私にとつて薄暗かつた。私は是非とも其處を通り越して、明るい所迄行かなければ氣が濟まなかつた。先生と關係の絕えるのは私にとつて大いな苦痛であつた。私は母に日を見て貰つて、東京へ立つ日取を極めた。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「御母さんに日を見て貰ひなさい」という父の言葉に「私はなるべく父の機嫌に逆は」ぬように「母に日を見て貰つて、東京へ立つ日取を極めた」訳だが、ここでは表向きは占いなど気にしないが、父母と無駄に擦れ合わぬように占ってもらった風な謂いながら、その実、「私」の中にはそうした吉凶を気にする部分があるのではなかろうか、ということを我々は容易に感ずるところである。私はそれを「私」の内なる前近代性なんどと言う積もりはない。ただ、面白いとは思う。そして、かくなる私も如何なる占いやジンクスも信じぬと自身では思いながら、そんなものを目にすると、つい気になるという性癖があることを掲げるに留めておこう。あなたにもあろう、などと野暮なことは言い掛けないことにする。ここで言う占いとは今もある陰陽暦術系統の六曜占い辺りであろうと思われる。

♡「つく/\法師」節足動物門昆虫綱有翅昆虫亜綱半翅(カメムシ)目同翅(ヨコバイ)亜目セミ上科セミ科セミ亜科ツクツクボウシ族ツクツクボウシ Meimuna opalifera。ウィキの「ツクツクボウシ」に『成虫は7月から発生するが、この頃はまだ数が少なく、鳴き声も他のセミにかき消されて目立たない。しかし他のセミが少なくなる8月下旬から9月上旬頃には鳴き声が際立つようになる』とある。秋の季語。

♡「油蟬」セミ亜科アブラゼミ族アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata。夏の季語。

♡「私を取り卷く人の運命が、大きな輪廻のうちに、そろ/\動いてゐるやうに思はれた」若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」で藤井氏は作中の話者である『私が使いそうな言葉には見えない。むしろ作者が顔を出した個所と』当時の読者には『とられたかもしれない』と記しているが、如何? 私は十代の頃、本作を、ご他聞に漏れず激しくこの「私」に感情移入しながら読んだものだが、この「輪廻」と言う語に、なんらの違和感も感じなかった。逆にひどくこの言葉が「私」と読んでいる私の共時的成長と二重写しになったのを覚えている。そうして――そうして、お分かりの通り、またしても――円環――円運動――なのである。

♡「父の凡ても」『大阪朝日新聞』版と単行本「こゝろ」では「父の凡てを」となっており、そちらが流布形であるが、実は岩波新全集の自筆原稿版を確認すると、ここと同じく「父の凡ても」となっているのである。]

先生の遺書

(四十五)

私が愈(いよ/\)立たうといふ間際になつて、(たしか二日前の夕方の事であつたと思ふが、)父は又突然引つ繰返つた。私は其時書物や衣類を詰めた行李(かうり)をからげてゐた。父は風呂へ入(はい)つた所であつた。父の脊中を流しに行つた母が大きな聲を出して私を呼んだ。私は裸體(はだか)の儘母に後から抱かれてゐる父を見た。それでも座敷へ伴れて戾つた時、父はもう大丈夫だと云つた。念の爲に枕元に坐つて、濡手拭で父の頭を冷してゐた私は、九時頃になつて漸く形ばかりの夜食を濟ました。

翌日になると父は思つたより元氣が好かつた。留めるのも聞かずに步いて便所へ行つたりした。

「もう大丈夫」

父は去年の暮倒れた時に私に向つて云つたと同じ言葉を又繰り返した。其時は果して口で云つた通りまあ大丈夫であつた。私は今度も或は左右なるかも知れないと思つた。然し醫者はたゞ用心が肝要だと注意する丈で、念を押しても判然した事を話して吳れなかつた。私は不安のために、出立の日が來てもついに東京へ立つ氣が起らなかつた。

「もう少し樣子を見てからにしませうか」と私は母に相談した。

「さうして御吳れ」と母が賴んだ。

母は父が庭へ出たり脊戶(せど)ヘ下りたりする元氣を見てゐる間丈は平氣でゐる癖に、斯んな事が起るとまた必要以上に心配したり氣を揉んだりした。

「御前は今日東京へ行く筈ぢやなかつたか」と父が聞いた。

「えゝ、少し延ばしました」と私が答へた。

「おれの爲にかい」と父が聞き返した。

私は一寸躊躇した。さうだと云へば、父の病氣の重いのを裏書するやうなものであつた。私は父の神經を過敏にしたくなかつた。然し父は私の心をよく見拔いてゐるらしかつた。

「氣の毒だね」と云つて、庭の方を向いた。

私は自分の部屋に這入つて、其處に放り出された行李を眺めた。行李は何時持ち出しても差支ないやうに、堅く括(くゝ)られた儘であつた。私はぼんやり其前に立つて、又繩を解かうかと考へた。

私は坐つた儘腰を浮かした時の落付かない氣分で、又三四日を過ごした。すると父が又卒倒した。醫者は絕對に安臥(あんぐわ)を命じた。

「何うしたものだらうね」と母が父に聞えないやうな小さな聲に私に云つた。母の顏は如何にも心細さうであつた。私は兄と妹に電報を打つ用意をした。けれども寢てゐる父には、殆ど何の苦悶もなかつた。話をする所などを見ると、風邪でも引いた時と全く同じ事であつた。其上食慾は不斷よりも進んだ。傍(はた)のものが、注意しても容易に云ふ事を聞かなかつた。

「何うせ死ぬんだから、旨いものでも食つて死ななくつちや」

私には旨いものといふ父の言葉が滑稽にもにも聞こえた。父は旨いものを口に入れられる都(みやこ)には住んでゐなかつたのである。夜に入つてかき餅などを燒いて貰つてぼり/\嚙んだ。

「何うして斯う渇くのかね。矢張心に丈夫の所があるのかも知れないよ」

母は失望していゝ所に却つて賴みを置いた。其癖病氣の時にしか使はない渇くといふ昔風の言葉を、何でも食べたがる意味に用ひてゐた。

伯父が見舞に來たとき、父は何時迄も引き留めて歸さなかつた。淋しいからもつと居て吳れといふのが重(おも)な理由であつたが、母や私が、食べたい丈物を食べさせないといふ不平を訴たへるのも、其目的の一つであつたらしい。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「脊戶」裏門。裏口。

♡『「御前は今日東京へ行く筈ぢやなかつたか」と父が聞いた。/……然し父は私の心をよく見拔いてゐるらしかつた。/「氣の毒だね」と云つて、庭の方を向いた。』私はここで漱石は確信犯で先行する(十四)の先生と「私」の対話のシークエンスと鮮やかに対比させて描いているのだと思う。長くなるが(十四)冒頭からあの極めつけの台詞までを引用しておきたい(附したルビは総て排除した)。

*

年の若い私は稍ともすると一圖になり易かつた。少なくとも先生の眼にはさう映つてゐたらしい。私には學校の講義よりも先生の談話の方が有益なのであつた。敎授の意見よりも先生の思想の方が有難いのであつた。とゞの詰りをいへば、敎壇に立つて私を指導して吳れる偉い人々よりも只獨りを守つて多くを語らない先生の方が偉く見えたのであつた。

「あんまり逆上ちや不可ません」と先生がいつた。

「覺めた結果として左右思ふんです」と答へた時の私には充分の自信があつた。其自信を先生は肯がつて吳れなかつた。

「あなたは熱に浮かされてゐるのです。熱がさめると厭になります。私は今のあなたから夫程に思はれるのを、苦しく感じてゐます。然し是から先の貴方に起るべき變化を豫想して見ると、猶苦しくなります」

「私はそれ程輕薄に思はれてゐるんですか。それ程不信用なんですか」

「私は御氣の毒に思ふのです」

「氣の毒だが信用されないと仰しやるんですか」

先生は迷惑さうに庭の方を向いた。其庭に、此間迄重さうな赤い强い色をぽた/\點じてゐた椿の花はもう一つも見えなかつた。先生は座敷から此椿の花をよく眺める癖があつた。

「信用しないつて、特にあなたを信用しないんぢやない。人間全體を信用しないんです」

其時生垣の向ふで金魚賣らしい聲がした。其外には何の聞こえるものもなかつた。大通りから二丁も深く折れ込んだ小路は存外靜かであつた。家の中は何時もの通りひつそりしてゐた。私は次の間に奧さんのゐる事を知つてゐた。默つて針仕事か何かしてゐる奧さんの耳に私の話し聲が聞こえるといふ事も知つてゐた。然し私は全くそれを忘れて仕舞つた。

「ぢや奧さんも信用なさらないんですか」と先生に聞いた。

先生は少し不安な顏をした。さうして直接の答を避けた。

「私は私自身さへ信用してゐないのです。つまり自分で自分が信用出來ないから、人も信用できないやうになつてゐるのです。自分を呪ふより外に仕方がないのです」

「さう六づかしく考へれば、誰だつて確かなものはないでせう」

「いや考へたんぢやない。遣つたんです。遣つた後で驚ろいたんです。さうして非常に怖くなつたんです」(以下略)

*

♡「悲酸」『大阪朝日新聞』版と単行本「こゝろ」では「悲慘」となっており、そちらが流布形であるが、実は岩波新全集の自筆原稿版を確認すると、ここと同じく「悲酸」となっている。

♡「渇く」若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」で藤井氏は落合直文編になる明治31(1898)年刊の国語辞典「ことばの泉」を引用して『頻に欲しがる』の意で、『「(特に)病後、食欲、しきりに進む」場合に言う。』と快復期の用語のように示してある。しかし、私にはこの「渇く」という言葉は、私自身も糖尿病(御存知の通り、この病気は古くは飲水病とも言った)の症状として体験したことのある激しい喉の渇きを連想させ、腎臓病を罹患しているこの父にとっては、母が誤って用いた極めて不吉な言葉――母光(みつ)の不吉なる巫女の如き言上げ――として意識してしまう語である。岩波新全集注解で重松泰雄氏は私の見解と同じくここでの「渇く」を、病的な『かわきの病』の意で注されており、肯んずることが出来る。]

先生の遺書

(四十六)

父の病氣は同じやうな狀態で一週間以上つゞいた。私はその間に長い手紙を九州にゐる兄宛で出した。妹へは母から出させた。私は腹の中で、恐らく是が父の健康に關して二人へ遣る最後の音信だらうと思つた。それで兩方へ愈(いよ/\)といふ塲合には電報を打つから出(で)で來いといふ意味を書き込めた。

兄は忙がしい職にゐた。妹は妊娠中であつた。だから父の危險が眼の前に逼らないうちに呼び寄せる自由は利かなかつた。と云つて、折角都合して來たには來たが、間に合はなかつたと云はれるのも辛かつた。私は電報を掛ける時機について、人の知らない責任を感じた。

「さう判然(はつき)りした事になると私にも分りません。然し危險は何時來るか分らないといふ事丈は承知してゐて下さい」

停車塲(ステーシヨン)のある町から迎へた醫者は私に斯う云つた。私は母と相談して、其醫者の周旋で、町の病院から看護婦を一人賴む事にした。父は枕元へ來て挨拶する白い服を着た女を見て變な顏をした。

父は死病に罹つてゐる事をとうから自覺してゐた。それでゐて、眼前にせまりつゝある死そのものには氣が付かなかつた。

「今に癒つたらもう一返東京へ遊びに行つて見やう。人間は何時死ぬか分らないからな。何でも遣りたい事は、生きてるうちに遣つて置くに限る」

母は仕方なしに「其時は私も一所に伴れて行つて頂きませう」などゝ調子を合せてゐた。

時とすると又非常に淋しがつた。

「おれが死んだら、どうか御母さんを大事にして遣つてくれ」

私は此「おれが死んだら」といふ言葉に一種の記憶を有つてゐた。東京を立つ時、先生が奧さんに向つて何遍もそれを繰り返したのは、私が卒業した日の晩の事であつた。私は笑を帶びた先生の顏と、緣喜(えんぎ)でもないと耳を塞いだ奧さんの樣子とを憶ひ出した。あの時の「おれが死んだら」は單純な假定であつた。今私が聞くのは何時起(おこ)るか分らない事實であつた。私は先生に對する奧さんの態度を學ぶ事が出來なかつた。然し口の先では何とか父を紛らさなければならなかつた。

「そんな弱い事を仰しやつちや不可せんよ。今に癒つたら東京へ遊びに入らつしやる筈ぢやありませんか。御母さんと一所に。今度入らつしやると屹度(きつと)吃驚(びつくり)しますよ、變つてゐるんで。電車の新らしい線路丈でも大變增えてゐますからね。電車が通るやうになれば自然町並も變るし、その上に市區改正もあるし、東京が凝としてゐる時は、まあ二六時中一分もないと云つて可(い)い位です」

私は仕方がないから云はないで可い事迄喋舌(しやべ)つた。父はまた、滿足らしくそれを聞いてゐた。

病人があるので自然家の出入も多くなつた。近所(きんしよ)にゐる親類などは、二日に一人位(くらい)の割で代(かは)る代(がは)る見舞に來た。中には比較的遠くに居て平生(へいせい)疎遠なものもあつた。「何うかと思つたら、この樣子ぢや大丈夫だ。話も自由だし、だいち顏がちつとも瘠せてゐないぢやないか」などと云つて歸るものがあつた。私の歸つた當時はひつそりし過ぎる程靜であつた家庭が、こんな事で段々ざわざわし始めた。

その中に動かずにゐる父の病氣は、たゞ面白くない方へ移つて行くばかりであつた。私は母や伯父と相談して、とう/\兄と妹に電報を打つた。兄からはすぐ行くといふ返事が來た。妹の夫からも立つといふ報知があつた。妹は此前懷妊した時に流產(りうさん)したので、今度こそは癖にならないやうに大事を取らせる積だと、かねて云ひ越した其夫は、妹の代りに自分で出て來るかも知れなかつた。

[♡やぶちゃんの摑み:以下、注に記すところの、「私」に「云はないで可い事迄喋舌」らせた漱石の意図を考えねばならぬ。それは「云はないで可い事」なのではなく、「云はないで」はおかれない大事なこと、作品の核心に迫るための必要条件であることが分かってくる。

♡「電車の新らしい線路丈でも大變增えてゐます」「三四郎」の「二」には、野々宮が三四郎に『「僕は車掌に敎(をそ)はらないと、一人で乘換が自由に出來ない。此二三年來無暗に殖えたのでね。便利になつて却つて困る。僕の學問と同じことだ」』と言うシーンがあるが、作中時間の前年明治44(1911)年には東京鉄道会社市営化に際しても一番に未完成路線の竣工を急務とされ、内務省の市営化許諾条件には5年後の完成が含まれていた。5年後――奇しくも本連載の年、大正3(1914)年に当たる。

♡「市區改正」明治から大正にかけて東京市が行った都市改造事業。ウィキの「市区改正」より引用する。『江戸時代の都市骨格を引き継いだ維新後の東京市街は道路幅員が狭く、上下水道などインフラ整備が遅れていた。また密集した市街地では大火がしばしば起こり、都市の不燃化が課題であった。こうした状況から識者の間に都市改造の必要性が認識されていった。『「市区改正」とは、この改造事業が、「東京市区の営業、衛生、防火及び通運等永久の利便を図る」ことを目的とするところから名付けられたもので、今日の「都市計画」にあたる』。明治17(1884)年に内務省に東京市区改正審査会なるものが設置され計画案が作られたが、これは実施に至らず、事業の開始は明治21(1888)年の『内務省によって東京市区改正条例(勅令第62号)が公布され、東京市区改正委員会(元東京府知事の芳川顕正が委員長)が設置』されるのを待たねばならなかった。『翌1889年に委員会による計画案(旧設計)が公示され、事業が始まった。財政難のため事業は遅々として進まなかったが、都市化の進展から事業の早期化が必要になり、1903年(明治36年)に計画を大幅に縮小(新設計)した。日露戦争後の1906年(明治39年)には外債を募集し、日本橋の大通りなどの整備を急速に進め、1914年(大正3年)にほぼ新設計どおり完成した。主に路面電車を開通させるための道路拡幅(費用は電車会社にも負担させた)、及び上水道の整備が行われた。現在の日本橋もこの事業で架け替えられた』(下線部やぶちゃん。本連載時である)。

『市区改正は都市全体を構想したもので、日本の都市計画史上の画期となる事業であったが、建築物の規制などは』行われず、『神田・日本橋・京橋付近では、従来の土蔵造の商家に交じって、木造漆喰塗の洋風建築が思い思いに建てられ、「洋風に似て非なる建築」と評された』。『その後も、日本の社会構造の変化や都市への人口集中を背景に、都市や建築の統制が必要という機運が高まり、1919年(大正8年)、市街地建築物法(建築基準法の前身)と合わせて都市計画法(旧法)が制定され、翌年施行された。これに伴い市区改正条例は廃止された。』『なお、市区改正条例は東京のほか、1918年(大正7年)に横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市(5大都市)にも準用された』。「三四郎」の「二」の冒頭、『三四郎が東京で驚いたものは澤山ある。第一電車のち/\鳴るので驚いた。それからそのちん/\鳴る間に、非常に多くの人間が乘つたり降りたりするので驚いた。次に丸の内で驚いた。尤も驚いたのは、どこまで行つても東京がなくならないと云ふ事であった。しかも何處をどう步いても、材木が放り出してある、石が積んである、新しい家が徃来から二三間引つ込んで居る、古い藏が半分取崩されて心細く前の方に殘つてゐる。凡ての物が破壞されつゝある樣に見える。さうして凡ての物が又同時に建設されつゝある樣に見える。大變な動き方である。』と描写し、そうして次のような、興味深い印象的感懐を引き出す。『三四郎は全く驚いた。要するに普通の田舍者がはじめて都の眞中に立つて驚くと同じ程度に、また同じ性質に於て大に驚いて仕舞つた。今迄の學問は此驚きを予防する上に於て、賣藥程の効能もなかつた。三四郎の自信は此驚きと共に四割方減却した。不愉快でたまらない。』(改行)『この劇烈な活動そのものが取りも直さず現實世界だとすると、自分が今日迄の生活は現實世界に毫も接觸していないことになる。洞(ほら)が峠(とうげ)で晝寐をしたと同然である。それでは今日限り晝寐をやめて、活動の割り前が拂へるかと云ふと、それは困難である。自分は今活動の中心に立つてゐる。けれども自分はたゞ自分の左右前後に起こる活動を見なければならない地位に置き易へられたと云ふ迄で、學生としての生活は以前と變る譯はない。世界はかやうに動搖する。自分は此動搖を見てゐる。けれどもそれに加はることは出來ない。自分の世界と現實の世界は、一つ平面に並んで居りながら、どこも接觸してゐない。さうして現實の世界は、かやうに動搖して、自分を置き去りにして行つて仕舞ふ。甚だ不安である。』(改行)『三四郎は東京の眞中に立つて電車と、汽車と、白い着物を着た人と、黑い着物を着た人との活動を見て、かう感じた。けれども學生生活の裏面に橫たわる思想界の活動には毫も氣がつかなかつた。――明治の思想は西洋の歷史にあらはれた三百年の活動を四十年で繰り返してゐる。』この三四郎を通した漱石の語りは、「心」を理解する上で、極めて重要な示唆を含むものだと私は思うのである。――「心」に戻ろう。このように見てきた通り、正に「私」が言うように「東京が凝としてゐる時は、まあ二六時中一分もない」のである。――そしてそれは、天皇が死のうが、何が起ころうが「東京が凝としてゐる時は」「二六時中一分もない」のである。……「新聞を讀みながら、遠い東京の有樣を想像した。私の想像は日本一の大きな都が、何んなに暗いなかで何んなに動いてゐるだらうかの畫面に集められた。私はその黑いなりに動かなければ仕末のつかなくなつた都會の、不安でざわ/\してゐるなかに、一點の燈火の如くに先生の家を見た。私は其時此燈火が音のしない渦の中に、自然と捲き込まれてゐる事に氣が付かなかつた。しばらくすれば、其灯も亦ふつと消えてしまふべき運命を、眼の前に控へてゐるのだとは固より氣が付かなかつた。」(四十一)……という叙述部分を想起するがよい。『それ』は凡て「動く」――そして「凝つと」していることなく――瞬く間に転変し、消え去ってしまうものなのである。]

先生の遺書

(四十七)

斯うした落付のない間にも、私はまだ靜かに坐る餘裕を右(も)つてゐた。偶には書物を開けて十頁(ページ)もつゞけざまに讀む時間さへ出て來た。一旦堅く括られた私の行李は、何時の間にか解かれて仕舞つた。私は要るに任せて、其中から色々なものを取り出した。私は東京を立つ時、心のうちで極めた、此夏中の日課を顧みた。私の遣つた事は此日課の三ケ一にも足らなかつた。私は今迄も斯ういふ不愉快を何度となく重ねて來た。然し此夏程思つた通り仕事の運ばない例(ためし)も少なかつた。是が人の世の常だらうと思ひながらも私は厭な氣持に抑え付けられた。

私は此不快の裏(うち)に坐りながら、一方に父の病氣を考へた。父の死んだ後の事を想像した。さうして夫(それ)と同時に、先生の事を一方に思ひ浮べた。私は此不快な心持の兩端に地位。敎育、性格の全然異なつた二人の面影を眺めた。

私が父の枕元を離れて、獨り取り亂した書物の中に腕組をしてゐる所へ母が顏を出した。

「少し午眠(ひるね)でもおしよ。御前も嘸(さぞ)草臥(くたび)れるだらう」

母は私の氣分を了解してゐなかつた。私も母からそれを豫期する程の子供でもなかつた。私は單簡に禮を述べた。母はまだ室の入口に立つてゐた。

「お父さんは!」と私が聞いた。

「今よく寢て御出だよ」と母が答へた。

母は突然這入て來て私の傍に坐(すわつ)た。

「先生からまだ何とも云つて來ないかい」と聞いた。

母は其時の私の言葉を信じてゐた。其時の私は先生から屹度(きつと)返事があると母に保證した。然し父や母の希望するやうな返事が來るとは、其時の私も丸で期待しなかつた。私は心得があつて母を欺いたと同じ結果に陷つた。

「もう一遍手紙を出して御覽な」と母が云つた。

役に立たない手紙を何通書かうと、それが母の慰安になるなら、手數(てすう)を厭ふやうな私ではなかつた。けれども斯ういふ用件で先生にせまるのは私の苦痛であつた。私は父に叱られたり、母の機嫌を損じたりするよりも、先生から見下(みさげ)られるのを遙かに恐れてゐた。あの依賴に對して今迄返事の貰へないのも、或はさうした譯からぢやないかしらといふ邪推もあつた。

「手紙を書くのは譯はないですが、斯ういふ事は郵便ぢやとても埒(らち)は明きませんよ。何うしても自分で東京へ出て、ぢかに賴んで𢌞らなくつちや」

「だつて御父さんがあの樣子ぢや、御前、何時東京へ出られるか分らないぢやないか」

「だから出やしません。癒るとも癒らないとも片付ないうちは、ちやんと斯うしてゐる積です」

「そりや解り切つに話だね。今にも六づかしいといふ大病人を放(ほう)ちらかして置いて、誰が勝手に東京へなんか行けるものかね」

私は始め心のなかで、何も知らない母を憐れんだ。然し母が何故斯んな問題を此ざわ/\した際に持ち出したのか理解出來なかつた。私が父の病氣を餘所に、靜かに坐つたり書見したりする餘裕のある如くに、母も眼の前の病人を忘れて、外の事を考へる丈、胸に空地(すきま)があるのか知(し)らと疑つた。其時「實はね」と母が云ひ出した。

「實は御父さんの生きて御出のうちに、御前の口が極つたら嘸安心なさるだらうと思ふんだがね。此樣子ぢや、とても間に合はないかも知れないけれども、夫にしても、まだあゝ遣つて口も慥(たしか)なら氣も慥なんだから、あゝして御出のうちに喜こばして上げるやうに親孝行をおしな」

憐れな私は親孝行の出來ない境遇にゐた。私は遂に一行の手紙(てかみ)も先生に出さなかつた。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「右つてゐた」「有」の誤植。

♡「地位。」「、」(読点)の誤植。

♡「私は此不快の裏に坐りながら、一方に父の病氣を考へた。父の死んだ後の事を想像した。さうして夫と同時に、先生の事を一方に思ひ浮べた。私は此不快な心持の兩端に地位。敎育、性格の全然異なつた二人の面影を眺めた」たびたび繰り返される父―先生の二項対立であるが、たとえばここで実父の存在を想起するのに、わざわざ前段の「不快」に引き付けている点に着目したい。それは「私」の無意識に、生物学的遺伝的に自己と言う固体に直結する実父の存在に対する、根源的な生理的嫌悪感が存在することの表象であり(それをエディプス・コンプレクス的なるものとして捉えるかどうかは別として)、そうした「私」の異常な感覚を小出しにすることで、事前に何度も読者の感覚にカンフルを打っておき、そして違和感なく(麻痺状態で)、『父を捨てて先生に走る』「私」を受容させることを目的としている、と私は睨んでいる。

♡「お父さんは!」「!」は「?」の誤植と思われる。

♡「私も母からそれを豫期する程の子供でもなかつた」日本語としておかしい気がする。ここは「私も母にそれを期待する程の子供でもなかつた」の意であろう。

♡「そりや解り切つに話だ」「そりや解り切つた話だ」の誤植。]

先生の遺書

(四十八)

兄が歸つて來た時、父は寢ながら新聞を讀んでゐた。父は平生から何を措いても新聞丈には眼を通す習慣であつたが、床についてからは、退屈のため猶更それを讀みたがつた。母も私も强ひては反對せずに、成るべく病人の思ひ通りにさせて置いた。

「さういふ元氣なら結構なものだ。餘程惡いかと思つて來たら、大變好(い)いやうぢやありませんか」

兄は斯んな事を云ひながら父と話をした。其賑やか過ぎる調子が私には却つて不調和に聞こえた。それでも父の前を外して私と差し向ひになつた時は、寧ろ沈んでゐた。

「新聞なんか讀ましちや不可(いけ)なかないか」

「私もさう思ふんだけれども、讀まないと承知しないんだから、仕樣がない」

兄は私の辯解を默つて聞いてゐた。やがて、「能く解るのかな」と云つた。兄は父の理解力が病氣のために、平生(へいせい)よりは餘程鈍つてゐるやうに觀察したらしい。

「そりや慥(たしか)です。私はさつき二十分(ふん)許り枕元に坐つて色々話して見たが、調子の狂つた所は少しもないです。あの樣子ぢやことによると未だ中々持つかも知れませんよ」

兄と前後して着いた妹の夫の意見は、我々よりもよほど樂觀的であつた。父は彼に向つて妹の事をあれこれと尋ねてゐた。「身體(からだ)が身體だから無暗に汽車になんぞ乘つて搖れない方が好い。無理をして見舞に來られたりすると、却つて此方が心配だから」と云つてゐた。「なに今に治つたら赤ん坊の顏でも見に、久し振に此方から出掛るから差支ない」とも云つてゐた。

乃木(のき)大將の死んだ時も、父は一番さきに新聞でそれを知つた。

「大變だ大變だ」と云つた。

何事も知らない私達は此突然な言葉に驚ろかされた。

「あの時は愈(いよ/\)頭が變になつたのかと思つて、ひやりとした」と後で兄が私に云つた。「私も實は驚ろきました」と妹の夫も同感らしい言葉つきであつた。

其頃の新聞は實際田舍ものには日每に待ち受けられるやうな記事ばかりあつた。私は父の枕元に坐つて鄭寧(ていねい)にそれを讀んだ。讀む時間のない時は、そつと自分の室へ持つて來て、殘らず眼を通した。私の眼は長い間、軍服を着た乃木(のき)大將と、それから官女見たやうな服裝をした其夫人の姿を忘れる事が出來なかつた。

悲痛な風が田舍の隅迄吹いて來て、眠たさうな樹や草を震はせてゐる最中に、突然私は一通の電報を先生から受取つた。洋服を着た人を見ると犬が吠えるやうな所では、一通の電報すら大事件であつた。それを受取つた母は、果して驚ろいたやうな樣子をして、わざ/\私を人のゐない所へ呼び出した。

「何だい」と云つて、私の封を開くのを傍に立つて待つてゐた。

電報には一寸(ちよつと)會ひたいが來られるかといふ意味が簡單に書いてあつた。私は首を傾けた。

「屹度(きつと)御賴(おたの)もうして置いた口の事だよ」と母が推斷して吳れた。

私も或は左右かも知れないと思つた。然しそれにしては少し變だとも考へた。兎に角兄や妹の夫迄呼び寄せた私が、父の病氣を打遣(うちや)つて、東京へ行く譯には行かなかつた。私は母と相談(さうたん)して、行かれないといふ返電を打つ事にした。出來る丈簡略な言葉で父の病氣の危篤に陷りつゝある旨も付け加へたが、夫(それ)でも氣が濟まなかつたから、委細手紙(てかみ)として、細かい事情を其日のうちに認(したゝ)めて郵便で出した。賴んだ位地の事とばかり信じ切つた母は、「本當に間の惡い時は仕方のないものだね」と云つて殘念さうな顏をした。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「乃木大將の死んだ時」乃木希典(嘉永2(1849)年~大正元(1912)年)は9月13日金曜日の明治天皇大葬の夕刻、まず妻靜が乃木の介添えで胸を突き、続いて乃木が割腹、再度、衣服を整えた上、自ら頸動脈(及び気管)を切断して自刃した。以下、ウィキの「乃木希典」より引用する。『遺書には、明治天皇に対する殉死であり、西南戦争時に連隊旗を奪われたことを償うための死であるむねが記されていた。このときに乃木は

うつ志世を神去りましゝ大君乃みあと志たひて我はゆくなり

という辞世を詠んでいる』。『日露戦争時において乃木は子息を無くし、多くの犠牲者を出したことから、責任を取るために切腹を申し出ていたが、明治天皇から制止され、子供を無くした分、自分の子供だと思って育てるようにと学習院の院長を命ぜられた。その際「自分が死ぬまで死ぬことはまかりならん」と言われた通り、明治天皇崩御に合わせ殉死した』。

♡「私の眼は長い間、軍服を着た乃木大將と、それから官女見たやうな服裝をした其夫人の姿を忘れる事が出來なかつた」しばしば言われることであるが、この新聞掲載の乃木夫妻の遺影(これらは確信犯の遺影である)を「私」が見ているのは御大葬翌日9月14日(日)以降、二三日中といった感じの設定であるけれども、実際にはこれはあり得ないであろうシチュエーションである。例えば『東京朝日新聞』では、洋風客間で新聞を読む乃木と部屋の隅に佇む靜の有名な遺影写真は9月30日(月)附紙面(写真見出し「殉死の朝」)の掲載、同日同誌東京市内版に軍服と女官正装の玄関前での一人一人の個人遺影が掲載された。これによっても乃木の写真を「私」がこうして落ち着いて見ることは現実はあり得ないことになる。何故なら、私の計算では9月28日(土)から遅くとも30日(月)には、先生から遺書が届き、即日「私」は東京へと昼頃には立つことになるからである。

♡「一寸會ひたいが來られるか」この時(御大葬翌日9月14日頃)、先生は「私」に直に秘密の過去を告白するつもりでいたことが分かる。遺書の末尾にも先生はこう書いている。

私が死なうと決心してから、もう十日以上になりますが、その大部分は貴方に此長い自敍傳の一節を書き殘すために使用されたものと思つて下さい。始めは貴方に會つて話をする氣でゐたのですが、書いて見ると、却つて其方が自分を判然描き出す事が出來たやうな心持がして嬉しいのです。

私はこの間の先生の年表を次のように作製している(「こゝろ」マニアックス)。

●9月13日(金) 乃木大将殉死の報に触れる。同日、私へ電報を打つ。

「チヨツトアヒタイガコラレルカ」

●9月14日(土)か 私からの電報を受け取る。同日、再び私へ電報を打つ。

15日(日) 「コナイデモヨロシイ」

●9月16日(月)か 自殺を決意、遺書の執筆を始める。

17日(火)

♡「然しそれにしては少し變だとも考へた」諸君! この(四十八)章から(四十九)章の時間こそが、先生が自死を決意した時間であることに気づけ!]

先生の遺書

(四十九)

私の書いた手紙は可なり長いものであつた。母も私も今度こそ先生から何とか云つて來るだらうと考へてゐた。すると手紙(てかみ)を出して二日目にまた電報が私宛で屆いた。それには來ないでもよろしいといふ文句だけしかなかつた。私はそれを母に見せた。

「大方手紙(てがみ)で何とか云つてきて下さる積だらうよ」

母は何處迄も先生が私のために衣食の口を周旋して吳れるものと許り解釋してゐるらしかつた。私も或は左右かとも考へたが、先生の平生から推して見ると、何うも變に思はれた。「先生が口を探してくれる」。これは有り得べからざる事のやうに私には見えた。

「兎に角私の手紙はまだ向ふへ着いてゐない筈だから、此電報は其前に出したものに違ひないですね」

私は母に向つて斯んな分り切つた事を云つた。母は又尤もらしく思案しながら「左右だね」と答へた。私の手紙を讀まない前に、先生が此電報を打つたといふ事が、先生を解する上に於て、何の役にも立たないのは知れてゐるのに。

其日は丁度主治醫が町から院長を連れて來る筈になつてゐたので、母と私はそれぎり此事件に就いて話をする機會がなかつた。二人の醫者は立ち合の上、病人に浣膓(くわんちやう)などをして歸つて行つた。

父は醫者から安臥を命ぜられて以來、兩便とも寢たまゝ他(ひと)の手で始末して貰つてゐた。潔癖(けつへき)な父は、最初の間こそ甚しくそれを忌み嫌つたが、身體(からだ)が利かないので、己(やむ)を得ずいや/\床の上で用を足した。それが病氣の加減で頭がだん/\鈍くなるのか何だか、日を經るに從つて、無精な排泄を意としないやうになつた。たまには蒲團や敷布を汚(よご)して、傍(はた)のものが眉を寄せるのに、當人は却て平氣でゐたりした。尤も尿の量は病氣の性質として、極めて少なくなつた。醫者はそれを苦にした。食欲も次第に衰へた。たまに何か欲しがつても、舌が欲しがる丈で、咽喉(のど)から下へは極(ごく)僅しか通らなかつた。好な新聞も手に取る氣力がなくなつた。枕の傍(そば)にある老眼鏡は、何時迄も黑い鞘に納められた儘であつた。子供の時分から仲の好かつた作(さく)さんといふ今では一里ばかり隔たつた所に住んでゐる人が見舞に來た時、父は「あゝ作さんか」と云つて、どんよりした眼を作さんの方に向けた。

「作さんよく來て吳れた。作さんは丈夫で羨ましいね。己(おれ)はもう駄目だ」

「そんな事はないよ。御前なんか子供は二人とも大學を卒業するし、少し位(くらゐ)病氣になつたつて、申し分はないんだ。おれを御覽よ。かゝあには死なれるしさ、子供はなしさ。たゞ斯うして生きてゐる丈の事だよ。達者だつて何の樂しみもないぢやないか」

浣膓をしたのは作さんが來てから二三日あとの事であつた。父は醫者の御蔭で大變樂になつたといつて喜んだ。少し自分の壽命に對する度胸が出來たといふ風に機嫌が直つた。傍(そば)にゐる母は、それに釣り込まれたのか、病人に氣力を付けるためか、先生から電報のきた事を、恰も私の位置が父の希望する通り東京にあつたやうに話した。傍にゐる私はむづがゆい心持がしたが、母の言葉を遮る譯にも行かないので、默つて聞いてゐた。病人は嬉しさうな顏をした。

「そりや結構です」と妹の夫も云つた。

「何の口だかまだ分らないのか」と兄が聞いた。

私は今更それを否定する勇氣を失つた。自分にも何とも譯の分らない曖昧な返事をして、わざと席を立つた。

[♡やぶちゃんの摑み:この回、理由不明であるが、『大阪朝日新聞』は一日ずれて、6月11日(木曜日)掲載となっており、以降、6月13日までその一日のずれが続く(底本には、この遅延現象についての説明はない。失礼ながら、底本は「近代文学初出復刻」と名打っているが、この遅延の理由を注しないのは一級資料としては杜撰であると言わざるを得ない)。しかも、その後もズレは増減を繰り返し、本作の最終章まで続いてしまうのである。

♡「來ないでもよろしい」前章注参照。「私の手紙を讀まない前に、先生が此電報を打つたといふ事が、先生を解する上に於て、何の役にも立たないのは知れてゐる」という語に我々は騙されるのである。明治天皇そして乃木の殉死という極めて象徴的な「事件」の直後に「私」に「來ラレルカ」と打電をした先生は、直接、「私」に過去を語ることを決意したのだということは鈍感な読者にも容易に知れることである。ところが、多くの読者は先生が「私」の時間の中のどの瞬間に自死を決したかを問題にしない。これは片手落ちである――因みに、私は「片手落ち」という語を差別用語として認識しない。「不十分」という言い換え語は私には「片手落ち」と同義とは思われない。嫌な方は今後私のブログもHPも、そして近松も漱石も皆、焚書にするがよい――。今、読んでいる、この時、先生は確かに自死を決意している!

♡「先生の平生から推して見ると、何うも變に思はれた」漱石のこの二度の「變」の暗示は確信犯である。分かり過ぎるほどの伏線である。しかし、多くの読者はそれに鈍感であった。少なくとも私は、「私」の作中内時間とシンクロさせて先生の自死の問題を扱った論文を見たことがないからである。高校生諸君、まだまだ、面白いぞ! 「こゝろ」は!

♡「兎に角私の手紙はまだ向へ着いてゐない筈だから、此電報は其前に出したものに違ひないですね」「私」が何故「母に向つて斯んな分り切つた事を云つた」のか? これこそ「變」ではないのか? 少なくとも私はそう思う。そして、先生の自死の決意の瞬間が、正にこの間にこそ――先生からの二つの「チヨツトコラレルカ」と「コナイデモヨロシイ」の電報の間にこそ――あったことを示すための確信犯である、と私は確信するのである。それは9月14日(土)か15日(日)――即ち、このどちらかこそが『先生自死記念日』(但し、明確な自死決定は少し後の9月16日(月)か17日(火))であると私は思うのである ……ところが!……ところが、残念なことに、この私の見解は、先生の遺書の最初で、あっけなく否定されてしまうのである!……何故なら、これは――「私」の早とちり(!?)であった――という事実があっけらかんと示されるから……なのである。以下、その部分をフライングして確認してみよう。

――

その部分は、こう始まる。……

『其後私はあなたに電報を打ちました。有體に云へば、あの時私は一寸貴方に會ひたかつたのです。それから貴方の希望通り私の過去を貴方のために物語りたかつたのです。』

それに対して、「私」は、

『返電を掛けて、今東京へは出られないと斷つて來ました』

が、それを先生は、

『失望して永らくあの電報を眺めてゐました。』

と言う。そうして付け加えて、

『あなたも電報丈では氣が濟まなかつたと見えて、又後から長い手紙を寄こして吳れたので、あなたの出京出來ない事情が能く解りました。』

と続く。その後に、先生は懺悔風に、

『あの電報を打つ時に、あなたの御父さんの事を忘れてゐたのです。』

と述懐する。そして『私は斯ういふ矛盾な人間なのです』と述べて「私」に深謝するのである。ところがその次に、「私」が父の病状等を仔細に書いた「長い手紙」(=私が先生に送った「最後の手紙」)を『讀んだ時』、

『私は惡い事をした』

と思ったと懺悔し、更に、そういう謝罪を含んだ、

『返事を出さうかと考へて、筆を執りかけましたが、一行も書かずに已めました。』

と書く。その次には、あの印象的な一句、

『何うせ書くなら、此手紙を書いて上げたかつたから、さうして此手紙を書くにはまだ時機が少し早過ぎたから、已めにしたのです。』

が綴られる。そうして、

『私がたゞ來るに及ばないといふ簡單な電報を再び打つたのは、それが爲です。』

という一文を以って先生の遺書の最初のパート(「こゝろ」の「先生と遺書」の一)は終わる。……まだ判らんかね?

『さうして此手紙を書くにはまだ時機が少し早過ぎたから』だ!

ここには有意なインターミッションが入ってしまうことに気づき給え!

――

……かつて……

……先生じゃないが……「私は失望して永らく」この文章「を眺めてゐました」よ!……

……だって!……これじゃ、あの「私」の「兎に角私の手紙はまだ向へ着いてゐない筈だから、此電報は其前に出したものに違ひないですね」は……トンダ、早トチリのコンコンチキ、それに載せられた私は、トンダ、馬鹿みたチキチキバンバンじゃあねえか!……

……こんなところに意味のない「早トチリ」のお笑いがあっていいんですか?! 漱石先生?! お答あれ!……

……最後に言いたい。

私は、漱石は辻褄合わせが面倒臭くなったのだと思う。

遺書を書き始めてみて、先生の自死の決意の瞬間を、予定していたものから変更してしまったのだと思う。

先程の私の妙な言い方を用いるならば、『先生自死記念日』と明確な自死決定の日付の微妙なズレを漱石は初期設定としていたのであるが、いざ、遺書にとりかかってみたところそのような微妙なズレを分かり易く書くことが不可能だということに気付いた。そこで、辻褄の合うような事実として、遺書のようなシチュエーション――「私」の手紙を読んでから「コナイデモヨロシイ」電報を打った、その後に自死の決意と遺書執筆に取り掛かったという、如何にも分かり易い素直な順列設定――にしてしまったのだと確信するのである。

漱石はこうした見るからに分かるような論理矛盾を問題視しない(単行本化するに際し手を加えない)という妙なところ――自己の生み出した作品の最初の生(ナマ)のものへの執着――があるように思われる。そもそも「私」が「手紙を出して二日目にまた電報が私宛で屆いた」際に、「變」だと感じたのは、それが余りに早い、即ち、二日前に出した手紙は、物理的に考えて絶対にまだ先生の手元についていないと判断出来る短さであったからこそ、「私」は「兎に角私の手紙はまだ向へ着いてゐない筈だから、此電報は其前に出したものに違ひないですね」と言わずもがなの当たり前の「分り切つた事」を母に言っているのである!……

――この矛盾、それがあまりにはっきりし過ぎていて、なおかつ、あっけらかんと書かれているために……実はみんな、それに気付かないんじゃないかな? と、私は密かに思っているぐらいなのである……

♡「主治醫が町から院長を連れて來る筈になつてゐた」この描写から、必ずしもこの「私」の住む村が小規模な山間部にあるものではないということが分かる。即ち、「私」の村には町の大きな病院の出張診療所があり、そこの医師を主治医としているということを示すからである。この出張診療所は巡回式の非常住タイプかも知れないが、父の急変にかなり小まめに往診しているところを見ると、少なくともこの「私」の村の診療所をベースにその他の診療所を巡回している医師と考えられる。

♡「子供の時分から仲の好かつた作さん」若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」で藤井氏はここに目から鱗の注を附しておられる。「こゝろ」フリークを自任する私でさえ、ここに気付くことはなかった。著作権の問題から、今まで他者の注を完全に引き写すことはして来ていないのであるが、ここだけは是非とも例外ながら引用させて頂く。

《引用開始》

二人のやりとりの調子からも、子供の時からの仲好しということからも、父と作さんとが階層的にへだたった関係であったとは考えにくい。つまり、作さんの家もそこそこの地主階級であったと考えられる。興味深いのは、作さんが「今では一里ばかり隔たつた所に住んで居る」=転居していったという点だ。ヒントとなるのは、「かゝあには死なれるし、子供はなしさ」という情報であり、養子もむかえなかったことがこれでわかるが、現在、一人住まいであるとは考えられず、だとしたら分家筋とかの親類の家にでも身を寄せているのだろうか。家族にも恵まれなかったことは確かだが、もう一つ考えられるのは、かつては私の家と肩を並べるくらいの地主であった作さんの家が没落してもいったのではないか、ということだ。そのために、養子を迎えることもできなかったのかもしれないのである。柳田国男の『故郷七十年』には、そのような「村の有志家のうち、ちょっとした蹉跌で失脚するものが少なくなかった」例が多数報告されている。「辻川の村でもどうしても滅びなければならない家というのが、もう早く決まっていた。私の生家の松岡なんかもその一つだったが、この外にも、村の水平より高い考えをもって、気位だけは高いが実力が伴わなかった家が大分あった。やっぱり新しい時代であったから、その波にまき込まれて滅びている。私どもが覚えてからでも、そういう家が三、四軒や、五、六軒はあった。その代りに一方では『ああ、あれが出世しあたか』というような思いがけない人もあった」。もちろん、没落した家も何らかのかたちでは存続していたのである。「そのころはどの家でも資産よりやや豊かな生活、自由な生活をし、本など読むので口ばかり達者になり、人中へ出て酒を飲む機会がふえて、家の財産を失ってしまったという話が多かった。しかし家がまるきり絶えたわけでなく、どこかに移って生活を続けることになる」といったように。

《引用終了》

柳田国男(明治8(1875)年~昭和37(1962)年)は現在の兵庫県神崎郡福崎町辻川に松岡操・たけの六男として生まれた。以下、ウィキの「柳田国男」から引用する、『父操は姫路藩儒者角田心蔵の娘婿田島家の弟として一時籍を入れ、“田島賢次”という名で仁寿山黌(じんじゅさんこう)や好古堂という学校で修行し、医者となり、姫路の熊川舎(ゆうせんしゃ)という町学校の舎主として1863年(文久3年)に赴任した。明治初年まで相応な暮らしをしたが、維新の大変革の時には、じつに予期せざる家の変動でもあり、父操の悩みも激しかったらしく、一時はひどい神経衰弱に陥ったという』。『幼少期より非凡な記憶力を持ち、11歳のときに辻川の旧家三木家に預けられ、その膨大な蔵書を乱読。13歳のときに長男の鼎に引き取られ茨城県の利根川べりに住む。この際に隣家の小川家の蔵書を乱読、また利根川の風物に強い印象を受ける。16歳のときに東京に住んでいた兄、井上通秦と同居、19歳にして第一高等中学校に進学、青年期を迎える』という事蹟を持つ。因みに藤井氏はある種の確信犯で柳田を引用している感じがする。藤井氏は「私」の故郷を京阪兵庫辺りに絞っておられるからである。それにしてもこうした前近代的社会の崩落をここに立ち止って見出して下さったのには深く感謝するものである。これは確かに深い設定であり、藤井氏の引用する柳田の言説もこのシーンの地底を的確にディグしているのである。]

先生の遺書

(五十)

父の病氣は最後の一擊を待つ間際迄進んで來て、其處でしばらく躊躇するやうに見えた。家のものは運命の宣告が、今日下るか、今日下るかと思つて、每夜床に這入つた。

父は傍(はた)のものを辛くする程の苦痛を何處にも感じてゐなかつた。其點になると看病は寧ろ樂であつた。要心のために、誰か一人位づゞ代る代る起きてはゐたが、あとのものは相當の時間に名自の寢床(ねども)へ引き取つて差支なかつた。何かの拍子で眠れなかつた時、病人の唸るやうな聲を微かに聞いたと思ひ誤まつた私は、一遍半夜(よなか)に床を拔け出して、念のため父の枕元迄行つて見た事があつた。其夜は母が起きてゐる番に當つてゐた。然し其母は父の橫に肱(ひぢ)を曲げて枕としたなり寢入つてゐた。父も深い眠りの裏(うち)にそつと置かれた人のやうに靜にしてゐた。私は忍び足で又自分の寢床へ歸つた。

私は兄と一所の蚊帳の中に寢た。妹の夫だけは、客扱ひを受けてゐる所爲(せゐ)か、獨り離れた座敷に入つて休んだ。

「關(せき)さんも氣の毒だね。あゝ幾日も引つ張られて歸れなくつちあ」

關といふのは其人の苗字であつた。

「然しそんな忙がしい身體(からだ)でもないんだから、あゝして泊つてゐて吳れるんでせう。關さんよりも兄さんの方が困るでせう、斯う長くなつちや」

「困つても仕方がない。外の事と違ふからな」

兄と床を並べて寢る私は、斯んな寢物語りをした。兄の頭にも私の胸にも、父は何うせ助からないといふ考があつた。何うせ助からないものならばといふ考へもあつた。我々は子として親の死ぬのを待つてゐるやうなものであつた。然し子としての我々はそれを言葉の上に表すのを憚かつた。さうして御互に御互が何んな事を思つてゐるかをよく理解し合つてゐた。

「御父さんは、まだ治る氣でゐるやうだな」と兄が私に云つた。

實際兄の云ふ通りに見える所もないではなかつた。近所のものが見舞にくると、父は必ず會ふと云つて承知しなかつた。會へば屹度(きつと)、私の卒業祝ひに呼ぶ事が出來なかつたのを殘念がつた。其代り自分の病氣が治つたらといふやうな事も時々付け加へた。

「御前の卒業祝ひは己(や)めになつて結構だ。おれの時には弱つたからね」と兄は私の記憶を突ツついた。私はアルコールに煽(あふ)られた其時の亂雜な有樣を想ひ出して苦笑した。飮むものや食ふものを强ひて廻る父の態度も、にがにがしく私の眼に映つた。

私達はそれ程仲の好(い)い兄弟ではなかつた。小さいうちは好く喧嘩をして、年の少(すく)ない私の方がいつでも泣かされた。學校へ這入てからの專門の相違も、全く性格の相違から出てゐた。大學にゐる時分の私は、殊に先生に接觸した私は、遠くから兄を眺めて、常に動物的だと思つてゐた。私は長く兄に會はなかつたので、又懸け隔つた遠くに居たので、時から云つても距離からいつても、兄はいつでも私には遠かつたのであるそれでも久し振に斯う落ち合つてみると、兄弟の優しい心持が何處からか自然に湧いて出た。塲合が塲合なのもその大きな源因になつてゐた。二人に共通な父、其父の死なうとしてゐる枕元で、兄と私は握手したのであつた。

「御前是から何うする」と兄は聞いた。私は又全く見當の違つた質問を兄に掛けた。

「一體家の財產は何うなつてるんだらう」

「おれは知らない。御父さんはまだ何とも云はないから。然し財產つて云つた所で金としては高の知れたものだらう」

母は又母で先生の返事の來るのを苦にしてゐた。

「まだ手紙は來ないかい」と私を責めた。

[♡やぶちゃんの摑み:

♡「何かの拍子で眠れなかつた時、病人の唸るやうな聲を微かに聞いたと思ひ誤まつた私は、一遍半夜に床を拔け出して、念のため父の枕元迄行つて見た事があつた。其夜は母が起きてゐる番に當つてゐた。然し其母は父の橫に肱を曲げて枕としたなり寢入つてゐた。父も深い眠りの裏にそつと置かれた人のやうに靜にしてゐた。私は忍び足で又自分の寢床へ歸つた。」まるで映像化を意識したかのような、印象的描写である。この「私」の眼に映る情景と「私」の思いは、無音の中に印象的な味わいを醸し出している。私の「中」相当中、忘れ難い好きな一節。

♡「兄の頭にも私の胸にも、父は何うせ助からないといふ考があつた。何うせ助からないものならばといふ考へもあつた。我々は子として親の死ぬのを待つてゐるやうなものであつた。然し子としての我々はそれを言葉の上に表すのを憚かつた。さうして御互に御互が何んな事を思つてゐるかをよく理解し合つてゐた」これ「子としての我々」が「言葉の上に表すのを憚かつた」内容を復元して語るならば、「兄の頭にも私の胸にも、父は何うせ助からないといふ」厳然たる生物学的死の事実認識「があつた。何うせ助からないものならば」、母の心労や我々の人生上の今後の問題等を考慮するなら、なるべく早く迅速に苦しまずに死に至って欲しいもの「といふ考へも」しっかりと心底には「あつた。」言わば「我々は」単に血縁であるという理由、父に対する「子として」という人間社会の民俗学的習俗上、作られたに過ぎぬ関係性の中で、単に「子」の対義語としての「親」という名を冠したに過ぎぬ生物体の「死ぬのを待つてゐるやうなものであつた。」「さうして御互に御互が」以上述べたようなあらゆるドライで、ある意味、非情なる「事を思つてゐるかをよく理解し合つてゐた」のであった。漱石は巧みである。この直後に兄と「私」の強烈な相違を提示し、その最後で「それでも久し振に斯う落ち合つてみると、兄弟の優しい心持が何處からか自然に湧いて出た。塲合が塲合なのもその大きな源因になつてゐた。二人に共通な父、其父の死なうとしてゐる枕元で、兄と私は握手したのであつた」と記すのだ。「兄と私」が「握手した」のは、「久し振に斯う落ち合つてみ」たら、「兄弟の優しい心持が何處からか自然に湧いて出」てきたから、なんかではない。その証拠に図らずも「私」は真実を暴露してしまっているではないか! 「その大きな源因」は「塲合が塲合な」ためなのだ。「二人に共通な父」に対する早々に死をという血塗られた願望の暗黙の確信犯としての共犯性合意に於いて、「兄と私は握手したのであつた」。

♡「學校へ這入てからの專門の相違も、全く性格の相違から出てゐた。大學にゐる時分の私は、殊に先生に接觸した私は、遠くから兄を眺めて、常に動物的だと思つてゐた。私は長く兄に會はなかつたので、又懸け隔つた遠くに居たので、時から云つても距離からいつても、兄はいつでも私には遠かつたのであるそれでも久し振に……」まず「遠かつたのであるそれでも……」は勿論「遠かつたのである。それでも……」で、新聞の組で原稿の句点が脱落したものである。これが単行本「こゝろ」では「兄はいつでも私には近くなかつたのである。それでも……」と書き換えられている。以下、(四十二)に附した兄の専門の相違の注を元に補足しておく。「私」の専門が不明なため、(四十二)にある「兄さんと私とは專問も違ふ」という謂いも同定に苦しむところであるが、「私」を文科と考えてよいことから、「專問も違ふ」を広義にとれば、一つは兄は理科、それも医学・薬学系や生物・化学系ではない(父の病気について知識が全くなく、観察もいい加減である)、工学・土木系が考え得る。そう考えても、ここで「學校へ這入てからの專門の相違も、全く性格の相違から出てゐた。大學にゐる時分の私は、殊に先生に接觸した私は、遠くから兄を眺めて、常に動物的だと思つてゐた」という兄の人間像はそれほどおかしいとは思われない(気をつけるべきは「動物的」というのは「殊に先生に接觸した私」との対比構造の中で極めて「私」個人の特殊な謂いとして用いられているということに注意せねばならぬ。この「動物的」とは情愛やデリカシーを聊か欠いたやや冷徹で現実的打算的に――「動物的」を納得し得るように弱肉強食的と追加してもよいし、もっと言うなら次の章で示されるような社会的国家的有用性のみが人間には必要なのだというナショナリズム的思考を伝家の宝刀とするようんな、でもよい――人生を生きるさまを言っているものと思われるのである)。そうした観点で、理系を選択肢から外すのであれば、文化でも法科出身の役人である可能性が浮上してくる。若草書房2000年刊「漱石文学全注釈 12 心」では藤井淑禎氏もそのような可能性を示唆しておられる(同書p177「中」十四の「兄弟の優しい心持」の注)しかし、ここで「一體家の財產は何うなつてるんだらう」という「私」の言葉に、「おれは知らない。御父さんはまだ何とも云はないから。然し財產つて云つた所で金としては高の知れたものだらう」とそっけなく答えている。いくら民法上、長男優遇措置がとられていたとしても、法科出身の者にしては、いい加減な感じがするけれども、法科は役人へのステップ程度にドライに考えていた、「動物的」存在の人物ででもあるかも知れない。――

――いや、そんなことは私にはどうでもよいのである。――ここではもっと根源的に――正に学問上の専門の大きな相違も、性格それ自体の根本的相違によるものであり、時空間上の概念を遙かに隔たるような異次元の存在として兄は永遠に遠い存在であったことを強調しているのである。そうしてこの「性格の相違」に着目せねばならぬと私は思うのだ。これはとりもなおさず、先生の遺書の最後に現れる、あの台詞への伏線以外には考えられないのである。

それから二三日して、私はとう/\自殺する決心をしたのです。私に乃木さんの死んだ理由が能く解らないやうに、貴方にも私の自殺する譯が明らかに呑み込めないかも知れませんが、もし左右だとすると、それは時勢の推移から來る人間の相違だから仕方がありません。或は個人の有つて生れた性格の相違と云つた方が確かも知れません。私は私の出來る限り此不可思議な私といふものを、貴方に解らせるやうに、今迄の敍述で己れを盡した積です。

――私が何を言いたいのか? 簡単なことだ。この「私」の兄のような性格の人間には先生が死ぬ理由も「先生の遺書」の言わんとする確信も全く分からないのである。それが分かるのは兄に対立するところの「私」のような性格の持ち主なのである。本作の読者で、この兄が好きだ、この兄の気持ちに目一杯賛同するという御仁は、そう多くあるまい。そんなシンパシーを持つ人は、そもそも本作を必要としないはずだから、本作を面白いと思わぬはずだ。いや、ここから先を読む必要はないとまで言ってもよい。だって先生が言う通り、遂に先生の遺書の言わんとする意味は貴方には分からないからだからだ。――話を戻す。兄に対立するところの「私」のような性格の持ち主は必ず先生の「自殺する譯が明らかに呑み込め」ねばならない、否、必ず「明らかに呑み込め」る、のである!――そして『「私」のような性格の持ち主』とは――それが誰であるか、貴方はもうとっくに分かっているはずです! そう、読んでいる貴方自身ではありませんか!]

先生の遺書

(五十一)

「先生先生といふのは一體誰(たれ)の事だい」と兄が聞いた。

「こないだ話したぢやないか」と私は答へた。私は自分で質問して置きながら、すぐ他(ひと)の說明を忘れてしまふ兄に對して不快の念を起した。

「聞いた事は聞いたけれども」

兄は必竟聞いても解らないと云ふのであつた。私から見ればなにも無理に先生を兄に理解して貰ふ必要はなかつた。けれども腹は立つた。又例の兄らしい所が出て來たと思つた。

先生々々と私が尊敬する以上、其人は必ず著名の士でなくてはならないやうに兄は考へてゐた。少なくとも大學の敎授位(ぐらゐ)だらうと推察してゐた。名もない人、何もしてゐない人、それが何處に價値を有つてゐるだらう。兄の腹は此點に於て、父と全く同じものであつた。けれども父が何も出來ないから遊んでゐるのだと速斷するのに引きかへて、兄は何か遣れる能力があるのに、ぶらぶらしてゐるのは詰らん人間に限ると云つた風の口吻を洩らした。

「イゴイストは不可(いけな)いね。何もしないで生きてゐやうといふのは橫着な了簡だからね。人は自分の有つてゐる才能を出來る丈働かせなくつちや噓だ」

私は兄に向つて、自分の使つてゐるイゴイストの言葉の意味が能く解るかと聞き返して遣りたかつた。

「それでも其人の御蔭で地位が出來ればまあ結構だ。御父さんも喜んでるやうぢやないか」

兄は後から斯んな事を云つた。先生から明瞭な手紙(てかみ)の來ない以上、私はさう信ずる事も出來ず、またさう口に出す勇氣もなかつた。それを母の早呑込でみんなにさう吹聽してしまつた今となつて見ると、私は急にそれを打ち消す譯に行かなくなつた。私は母に催促される迄もなく、先生の手紙(てかみ)を待ち受けた。さうして其手紙(てかみ)に、何うかみんなの考へてゐるやうな衣食の口の事が書いてあれば可いがと念じた。私は死に瀕してゐる父の手前、其父に幾分でも安心させて遣りたいと祈りつゝある母の手前、働かなければ人間でないやうにいふ兄の手前、其他妹の夫だの伯父だの叔母だのゝ手前、私のちつとも頓着してゐない事に、神經を悩まさなければならなかつた。

父が變な黃色いものを嘔いた時、私はかつて先生と奧さんから聞かされた危險を思ひ出した。「あゝして長く寢てゐるんだから胃も惡くなる筈だね」と云つた母の顏を見て、何も知らない其人の前に涙ぐんだ。

兄と私が茶の間で落ち合つた時、兄は「聞いたか」と云つた。それは醫者が歸り際に兄に向つて云つた事を聞いたかといふ意味であつた。私には說明を待たないでも其意味が能く解つてゐた。

「御前此處へ歸つて來て、宅(うち)の事を監理(かんり)する氣はないか」と兄が私を顧みた。私は何とも答へなかつた。

「御母さん一人ぢや、何うする事も出來ないだらう」と兄が又云つた。兄は私を土の臭を嗅いで朽ちて行つても惜しくないやうに見てゐた。

「本を讀む丈なら、田舍でも充分出來るし、それに働らく必要もなくなるし、丁度好(い)いだらう」

「兄さんが歸つて來るのが順ですね」と私が云つた。

「おれにそんな事が出來るものか」と兄は一口に斥けた。兄の腹の中には、世の中で是から仕事をしやうといふ氣が充ち滿ちてゐた。

「御前が厭なら、まあ伯父さんにでも世話を賴むんだが、夫にしても御母さんは何方かで引き取らなくつちやなるまい」

「御母さんが此處を動くか動かないかゞ既に大きな疑問ですよ」

兄弟はまだ父の死なない前から、父の死んだ後に就いて、斯んな風に語り合つた。

[♡やぶちゃんの摑み:ここで最大のポイントは兄の口をついて出る「イゴイスト」である。因みに底本には「【参考】」として6月12日(金)の『大阪朝日新聞』の記事として「シーメンス事件公判」の記事を掲載している。これが、今回の(及び次回の)『大阪朝日新聞』への「心」掲載遅滞と何らかの関係があるのか? それともただのエポック・メーキングな時代背景を示すための「参考」事件なのか?(実は私は馬鹿なのか、何でここに、この、記事を参考として載せているのかが、私にはあまりピンとこないのである) 識者の御教授を乞うものである。

♡『名もない人、何もしてゐない人、それが何處に價値を有つてゐるだらう。兄の腹は此點に於て、父と全く同じものであつた。けれども父が何も出來ないから遊んでゐるのだと速斷するのに引きかへて、兄は何か遣れる能力があるのに、ぶらぶらしてゐるのは詰らん人間に限ると云つた風の口吻を洩らした。/「イゴイストは不可いね。何もしないで生きてゐやうといふのは橫着な了簡だからね。人は自分の有つてゐる才能を出來る丈働かせなくつちや噓だ」』先生の存在が当時の一般的庶民(高等遊民でないという意味に於いて)からすればどのように思われていたかが極めてはっきりと示される部分である。少なくとも大衆の大半は先生をこう捉えた――だが、勿論、『「私」の考える尊敬する先生は、そうではない。そして、一見、凡庸な人間からはそう見えるが、「私」から見ればそこに憧憬するに値する素晴らしい思想と存在がある。そうした人である』、訳だ――そういう否定論法から先生の真の思想と存在に迫り得るということにまず気づく必要がある。そしてやはり大事な点は主題の琴線に触れるところの「イゴイスト」という確信犯的言辞の使用である。そうしてここでは兄の謂わば、誤った用法としての「イゴイスト」が示されていることに注意せねばならぬ。即ち、兄は「何か遣れる能力があるのに、ぶらぶらしてゐる」ような輩は「詰らん人間」以外の何者でもなく、「何もしないで生きてゐやうといふのは橫着な了簡」であり、そういう人間を「イゴイスト」というのである、「自分の有つてゐる才能を出來る丈働かせ」てこそ正しい人間と言えるのであり、そうでない人間、国家や集団に不断に貢献することが不能であったり、その能力を持ちながら怠るような非社会的人間は人間として失格である=「イゴイスト」である、という論理を展開していることに着目せねばならぬのだ。ここでの文脈から言えば、漱石は無知な大衆の多くは、エゴイズムという言葉の意味を、この兄のように『社会貢献が不能であったり、それを忌避しようとする人間』を十把一絡げにしてエゴイストの烙印を押して批難しているが、それは大いなる誤りだと言いたいのである。だからこそ、ここで「私」の「私は兄に向つて、自分の使つてゐるイゴイストといふ言葉の意味が能く解るかと聞き返して遣りたかつた」という強い不満を含んだ感懐を鋭く挟むのである(これは心内表現であってこの直後の兄との関係の展開自体に重大な変化を起こしていない点に注意すべきである。即ち、これは読者に向けて放たれた鋭い謂いなのである)。そもそも兄の「イゴイスト」は、今、こうして抜き出してみると、狭義の自己快楽主義としてのエゴイズムに基づきながら、社会的貢献性や功利主義、更にはこの大正時代、匂いつつあった国家主義への親和性を混入させた異様な誤った謂いであるとはっきり言える。その証拠にこの「イゴイスト」を「そういう輩」に置き換えると――「そういう輩は不可いね。何もしないで生きてゐやうといふのは橫着な了簡だからね。人は自分の有つてゐる才能を出來る丈働かせなくつちや噓だ」――ちょいと説教垂れる御仁の言葉として、何らの違和感がないことに気づくのだ。ところが、それは当時既に「イゴイスト」として批難されていた。漱石がこう書くということそのものが、当時のエゴイズムと個人主義を味噌も糞も一緒くたにしている大衆の根本的錯誤や致命的な浅薄さへの、漱石の指弾であるとさえ言えるのではなかろうか?――私が本作「心」で描かんとする、問題せんとするところの『人の心のエゴイズム』とは、君らの考えるような、生易しいものではなく、自ずから全く異なった、今まで諸君が考えたこともないような、人の現存在そのものに関わるところの哲学的なる謂いなのだ、『人間が真に人間であるための』奥深い謂いなのだ――と。

♡「監理(かんり)」この漢字であれば「かんり」のルビは正しい。監督・管理の意で取れないことはなく、違和感はない。但し、『大阪朝日新聞』6月13日(土)版(前章で述べた通り、一日づれている)では「管理(くわんり)」とある。原稿は「監理」である。

♡「御前此處へ歸つて來て、宅の事を監理する氣はないか」という兄の言葉は言下にそれを望んでいる謂いであるが、直後にきっぱりとした正論としての「兄さんが歸つて來るのが順ですね」との私の言を予想しており、仕事上、「おれにそんな事が出來るものか」と一蹴、直後に直ぐ、「御前が厭なら、まあ伯父さんにでも世話を賴むんだが、夫にしても御母さんは何方かで引き取らなくつちやなるまい」と来る辺りは、既に伯父に実家の管理を依頼することを半ば想定しているという印象を与える。実際にこの伯父は次章の父に遺言がないというところで正に二人から相談を受けている。そうして、それは結局、後に遺書で先生が叔父に財産を誤魔化された、叔父に裏切られたと告白する内容と美事にダブるように仕組まれていることに気づかねばならぬ。

♡「兄は私を土の臭を嗅いで朽ちて行つても惜しくないやうに見てゐた」というところに、この兄弟の決定的な溝が見える。兄は弟の「私」を人間的に認めていないのである。「私」は血の繋がった弟故に、その兄の冷酷さを既に諦観して決定的な距離を置いているのである。この兄は、実は「私」にとって最も近い生物学的遺伝的存在でありながら、人間としては恐らく作中、最も無限遠に近い距離に立っている存在として捉えてよいように思われる。即ち、何度も繰り返される凡庸で退屈ではあっても、血の繋がった肉親であることに吃驚する「父」や、センチメンタルな哀愁を帯びた「母」の在り方とは違い、何らのセンチメントを介在させない完全に一線を画した『他者たる血族』『近代法によって守られたエゴイスティクな家長権継承者』として、私のような兄弟のいない者には、かえって信じ難いほどに「私」から、冷たく描写されているとしか思えないのである。なお、若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」で藤井氏はここに注して、『都会に出て高等教育を受けることが、多くの「忌郷病」患者を生んでいた』とし、社会的に『「地方に居る事を厭がつて、無闇に東京へ出て来たがる」(「一地方の大黒柱」『学生』明治45・7)青年は、この時期、集中攻撃の対象だった。このことは、当然、「土の臭を嗅いで朽ちて行つても」というような考え方をする私を、読者がどう見ていたか、ということにも関わってくるのである。』と記されている。こうした当時の読者(その読者の年齢と職業と立場の個別的階層的抽出と詳細な比較検討が必要ではあるが)が「私」の表現をどう思ったか、という視点は大変重要で、示唆に富むものと感じた。]

先生の遺書

(五十二)

父は時々囈語(うはこと)を云ふ樣になつた。

「乃木(のぎ)大將に濟まない。實に面目(めんもく)次第がない。いへ私もすぐ御後(おあと)から」

斯んな言葉をひよい/\出した。母は氣味を惡がつた。成るべくみんなを枕元へ集めて置きたがつた。氣のたしかな時は頻(しきり)に淋しがる病人にもそれが希望らしく見えた。ことに室の中(うち)を見廻して母の影が見えないと、父は必ず「お光は」と聞いた。聞かないでも、眼がそれを物語つてゐた。私はよく起つて母を呼びに行つた。「何か御用ですか」と、母が仕掛た用を其儘にして置いて病室へ來ると、父はたゞ母の顏を見詰める丈で何も云はない事があつた。さうかと思ふと、丸で懸け離れた話をした。突然「お光御前にも色々世話になつたね」などと優しい言葉を出す時もあつた。母はさう云ふ言葉の前に屹度(きつと)涙ぐんだ。さうして後では又屹度丈夫であつた昔の父を其對照として想ひ出すらしかつた。

「あんな憐れつぽい事を御言ひだがね。あれでもとは隨分酷(ひど)かつたんだよ」

母は父のために箒(はうき)で脊中をどやされた時の事などを話した。今迄何遍もそれを聞かされた私と兄は、何時もとは丸で違つた氣分で、母の言葉を父の記念(かたみ)のやうに耳へ受け入れた。

父は自分(しぶん)の眼の前に薄暗く映る死の影を眺めながら、まだ遺言らしいものを口に出さなかつた。

「今のうち何か聞いて置く必要はないかな」と兄が私の顏をみた。

「左右だなあ」と私は答へた。私はこちらから進んでそんな事を持ち出すのも病人のために好し惡しだと考へてゐた。二人は決しかねてついに伯父に相談をかけた。伯父も首を傾けた。

「云ひたい事があるのに、云はないで死ぬのも殘念だらうし、と云つて、此方(こつち)から催促するのも惡いかも知れず」

話はとう/\愚圖(ぐづ)々々になつて仕舞つた。そのうちに昏睡が來た。例の通り何も知らない母は、それをたゞの眠(ねむり)と思ひ違へて反つて喜こんだ。「まああゝして樂に寢られゝば、傍(はた)にゐるものも助かります」と云つた。

父は時々眼を開けて、誰は何うしたなどと突然聞いた。其誰はつい先刻(さつき)迄そこに坐つてゐた人の名に限られてゐた。父の意識には暗い所と明るい所と出來て、その明るい所丈(たけ)が、闇を縫ふ白い絲のやうに、ある距離を置いて連續するやうに見えた。母が昏睡狀態を普通の眠りと取り違へたのも無理はなかつた。

そのうち舌が段々縺(もつ)れて來た。何か云ひ出しても尻が不明瞭に了(をは)るために、要領を得ないで仕舞ふ事が多くあつた。其癖話し始める時は、危篤の病人とは思はれない程、强い聲を出した。我々は固より不斷以上に調子を張り上げて、耳元へ口を寄せるやうにしなければならなかつた。

「頭を冷やすと好(い)い心持ですか」

「うん」

私は看護婦を相手に、父の水枕を取り更へて、それから新しい氷を入れた氷嚢(ひようなう)を頭の上へ載せた。がさ/\に割られて尖り切つた氷の破片が、嚢(ふくろ)の中で落ちつく間、私は父の禿げ上つた額の外(はづ)れでそれを柔らかに抑へてゐた。其時兄が廊下傳(づたひ)に這入て來て、一通の郵便を無言の儘私の手に渡した。空いた方の左手を出して、其郵便を受け取つた私はすぐ不審を起した。

それは普通の手紙に比べると餘程目方の重いものであつた。並の狀袋(じやうぶころ)にも入れてなかつた。また並の狀袋に入れられべき分量でもなかつた。半紙で包んで、封じ目を鄭寧(ていねい)に糊で貼り付けてあつた。私はそれを兄の手から受け取つた時、すぐその書留である事に氣が付いた。裏を返して見ると其處に先生の名がつゝしんだ字で書いてあつた。手の放せない私は、すぐ封を切る譯に行かないので、一寸それを懷に差し込んだ。

[♡やぶちゃんの摑み:遂に先生の遺書が「私」に送られて来た。以下、次の次の章で「私」が危篤の父を置いて東京へと出立するまでは、凡て半日程度のうちに起きる出来事である。私はこれを「私」満23歳の夏、明治45(1912)年9月28日(土)から30日(月)頃と推定している。

因みに、『大阪朝日新聞』では理由不明で、またまた一日遅延して、これは二日ずれて6月15日月曜版に掲載となっている。即ち、当時の西日本の読者は、先生の死や「私」が末期に近い父を置いて上京してしまう事実、先生の遺書の始めの方を二日遅れで知ることなったのである。しかも、これは「遺書」の六回目の(六十)まで続く。(六十一)は『東京朝日新聞』が一回休載(『大阪』とのズレを少しでも補正するためか?)して、ズレは一日遅れに戻って、その状態で終わりの方の(九十八)までその状態が維持されるものの、ところがどっこい、ギッチョンチョン! 大事な大事な「私」=「先生」が「靜さん」を「下さい」という(九十九)で、やはり理由は判らぬが、『大阪』が致命的に五日遅れ(実質スパンは四日)になってしまい、次の(百)が六日遅れ((百二)でKが自死する)、(百三)で七日遅れとなって最終回(百十)までこの一週間のズレが維持されてしまうのである。即ち、当時の日本の西日本の読者は「先生」の告白を知るのが、東日本の読者とは致命的に有意に遅れていたということになる。馬鹿な東日本の輩が西遊し、そちらの未だ読めぬ読者に、「先生」の遺書の結末を自慢げに話している情景なんどを思い浮かべると、これ、甚だ悲しいことと私には思われるのである。

♡「お光」数少ない固有名詞で、且つ「私」の母の名である以上、何らかの思い入れがあるようにも思われる。因みに明治天皇の側室の第一に挙げられる女性の名は光子である。権典侍(緋桃典侍・初花典侍とも)葉室光子(嘉永6(1853)年~明治6(1873)年)は明治天皇の最初の宮稚瑞照彦尊(わかみつてるひこのみこと)を明治6(1873)年9月18日出産したが死産、光子も4日後の9月22日に逝去している。

♡『「今のうち何か聞いて置く必要はないかな」と兄が私の顏をみた。』以下、「二人は決しかねてついに伯父に相談をかけた」辺り、私が兄の出身が法科というのには、躊躇してしまうところなのである。

♡『伯父も首を傾けた。/「云ひたい事があるのに、云はないで死ぬのも殘念だらうし、と云つて、此方(こつち)から催促するのも惡いかも知れず」』この伯父なる者の助言に、私はある疑惑を感じる。即ち、それは後に明らかにされる先生の叔父の作為と同じ性質の臭いである。この伯父は、もしかすると「私」の父の遺産管理を、計算ずくで期待しているのではなるまいか? そもそも兄は(そして「私」も)、この叔父に頼もうと思っている以上、それはこの伯父とても気がついているはずである。だとすれば、父が奇妙な遺言をして、万一、財産管理が出来なくなったり、それが著しく制限されるような遺言がなされることは、望ましくない。そうした意識がこの何とも玉虫色の伯父の言葉になって現われたと、悪意を以って見ることは、十分に可能である。

♡「狀袋」封筒。

♡「一寸それを懷に差し込んだ」次章で検証するが、この先生の遺書は、懐にすっと「差し込」められるような分量のものではないはずである。]

先生の遺書

(五十三)

其日は病人の出來(でき)がことに惡いやうに見えた。私が厠へ行かうとして席を立つた時、廊下で行き合つた兄は「何處へ行く」と番兵のやうな口調で誰何(すゐか)した。

「何うも樣子が少し變だから成るべく傍(そば)にゐるやうにしなくつちや不可ないよ」と注意した。

私もさう思つてゐた。懷中した手紙は其儘にして又病室へ歸つた。父は眼を開けて、そこに並んでゐる人の名前を母に尋ねた。母があれは誰、これは誰と一々說明して遣ると、父は其度に首肯(うなづ)いた。首肯かない時は、母が聲を張りあげて、何々さんです、分りましたかと念を押した。

「何うも色々御世話になります」

父は斯ういつた。さうして又昏睡狀態に陷つた。枕邊を取り卷いてゐる人は無言の儘しばらく病人の樣子を見詰めてゐた。やがて其中の一人が立つて次の間へ出た。すると又一人立つた。私も三人目にとう/\席を外して、自分の室へ來た。私には先刻(さつき)懷へ入れた郵便物の中を開けて見やうといふ目的があつた。それは病人の枕元でも容易に出來る所作には違なかつた。然し書かれたものゝ分量があまりに多過ぎるので、一息にそこで讀み通す譯には行かなかつた。私は特別の時間を偸(ぬす)んでそれに充てた。

私は纖維の强い包み紙を引き搔(か)くやうに裂き破つた。中から出たものは、縱橫(たてよこ)に引いた罫の中へ行儀よく書いた原稿樣のものであつた。さうして封じる便宜のために、四つ折に疊まれてあつた。私は癖のついた西洋紙(せいやうし)を、逆に折り返して讀み易いやうに平たくした。

私の心は此多量の紙と印氣(いんき)が、私に何事を語るのだらうかと思つて驚ろいた。私は同時に病室の事が氣にかゝつた。私が此(この)かきものを讀み始めて、讀み終らない前に、父は屹度(きつと)何うかなる、少なくとも、私は兄からか母からか、それでなければ伯父からか、呼ばれるに極つてゐるといふ豫覺があつた。私は落ち付いて先生の書いたものを讀む氣になれなかつた。私はそわ/\しながらたゞ最初の一頁(ページ)を讀んだ。其頁は下(しも)のやうに綴られてゐた。

「あなたから過去を問ひたゞされた時、答へる事の出來なかつた勇氣のない私は、今あなたの前に、それを明白に物語(ものかた)る自由を得たと信じます。然し其自由はあなたの上京を待つてゐるうちには又失はれて仕舞ふ世間的の自由に過ぎないのであります。從つて、それを利用出來る時に利用しなければ、私の過去をあなたの頭に間接の經驗として敎へて上(あげ)る機會を永久に逸するやうになりますさうすると、あの時あれ程堅く約束した言葉が丸で噓になります。私は己を得ず、口で云ふべき所を、筆で申し上げる事にしました」

私は其處迄讀んで、始めて此長いものが何のために書かれたのか、其理由を明かに知る事が出來た。私の衣食の口、そんなものに就いて先生が手紙を寄こす氣遣ひはないと、私は初手(しよて)から信じてゐた。然し筆を執ることの嫌ひな先生が、何うしてあの事件を斯う長く書いて、私に見せる氣になつたのだらう。先生は何故私の上京する迄待つてゐられないだらう。

「自由が來たから話す。然し其自由はまた永久に失はれなければならない」

私は心のうちで斯う繰返しながら、其意味を知るに苦しんだ。私は突然不安に襲はれた。私はつゞいて後を讀まうとした。其時病室の方から、私を呼ぶ大きな兄の聲が聞こえた。私は又驚いて立ち上つた。廊下を駈け拔けるやうにしてみんなの居る方へ行つた。私は愈(いよ/\)父の上に最後の瞬間が來たのだと覺悟した。

[♡やぶちゃんの摑み:遂に、遺書の冒頭が、我々の前に直に示される。気をつけよ! この遺書の冒頭は繰り返されない! 我々は、先生の遺書の完全なる復元を、心がけねばならない!(伊井弥四郎口調で)

上の通り、この章の最後には飾り罫がなく、普通の細い黒い縦罫が入る。実物は擦れて汚いので画像はやめ、私のHPビルダーの罫に代えた。

♡「中から出たものは、縱橫に引いた罫の中へ行儀よく書いた原稿樣のものであつた。さうして封じる便宜のために、四つ折に疊まれてあつた。私は癖のついた西洋紙を、逆に折り返して讀み易いやうに平たくした」当時、漱石が用いていた原稿用紙は、特注で200字詰のものであった(例えば芥川龍之介が遺書に用いているものも200字詰で、200詰原稿用紙は当時は極めてポピュラーなものである)。先生の遺書は、若草書房2000年刊藤井淑禎注釈「漱石文学全注釈 12 心」の藤井氏の試算(同書185p)によればB4原稿用紙(400字詰)で約330枚とある。さすれば200詰原稿用紙であれば、単純計算で660枚(実際にはそれ以上に増える可能性の方が高いと思われる)、現在、私の所持するさる出版社から貰った原稿執筆用の比較的厚みのある200詰原稿用紙は100枚で凡そ9㎜弱である。先生の手紙は「西洋紙」とあるから、インディアン・ペーパーのような極薄い素材であったと考えて仮に7㎜としても、「封じる便宜のために、四つ折に疊まれてあつた」(660枚を纏めて四つ折にはし得ないが、とりあえず単純計算すると)となれば、7㎜×6.6×4=184.8㎜≒18㎝、分冊して封入、包装した「纖維の强い包み紙」(防水を考えていると思われ、それなりに厚いものであろう)も計算に入れれば、有に厚さ20㎝になんなんとする小包のようなものが出来上がってしまう。こんなものは「袂」(!)には勿論(五十四)、「懷」(!)にだって入りはしない。漱石はこの時点で、もうオムニバス方式は考えていなかったものの、先生の遺書を凡そ現在の1/2から2/3弱ぐらいの想定、連載回数にしてせいぜい二十数回から四十回分程度を考えていたのではあるまいか。だとすれば、その厚みは半分以下、恐らく10数㎝から8㎝以下には抑えられ、かろうじて懷には入る気がする(いずれにせよ、袂は重くて無理、袂が切れちゃう)。――と、そんなことを考えていたら――ふと気がついたのだ――連載の終了は「彼岸過迄」の由来で分かるように新聞社が決めていたはずであるから、漱石にはこの連載が8月上旬まで続くことは分かっていたわけだ。仮に切りのいい100回分だったとしても、残りは45回もある――すると――もしかすると、漱石は現在の「こゝろ」の「先生の遺書」パートの後に十数回から数回分の『遺書でないパート』――遺書を読み終えた後の「私」のパート――既に先生亡き先生の家に駆け込む「私」のパート――いや、必ずしもそうではないかも知れない場面――を想定していたとは考えられないだろうか?……

♡「そわ/\」ママ。正しい歴史的仮名遣は「そはそは」。

♡「あなたから過去を問ひたゞされた時、答へる事の出來なかつた勇氣のない私は、今あなたの前に、それを明白に物語る自由を得たと信じます。然し其自由はあなたの上京を待つてゐるうちには又失はれて仕舞ふ世間的の自由に過ぎないのであります」「漱石文学全注釈 12 心」で藤井氏は、この「世間的の自由」に注して、『結末まで読み進むと、これが奥さんを親類の元へやったことを指していたとわかるようになっている』と記されるが、これはとんでもない誤読であろう。この「世間的」とは、正に「現世的」という意味である(先生は仏教用語染みたものとして誤読され易いこの語を嫌ったのであろう。その気持ちは分かる)。即ち、私は「あなた」に私の「過去」を「明白に物語る」「勇氣」、その「自由を得た」。「然し其自由はあなたの上京を待つてゐるうちには又」「永久に」「失はれて仕舞ふ世間的の自由に過ぎないの」だ、と言っているのである。先生は最早、「世俗的」現世的に限られた時間しか生きられない、そう決意した、即ち、この言明そのものが、己の命の引き換えの秘密の過去の告白である、と先生は言っているのである。

♡「私は己を得ず」勿論、「已」の誤植。やっちゃった――って感じだ。この大事な遺書に、このとんでもない致死的誤植である。私自身、今回、このプロジェクトに取り掛かってみて、これ程ひどい校正ミスが連続しているとは、正直、思わなかったほどある。今まで読んで来られてお分かりの通り、この「已」と「己」の、所謂、校正係は烏焉馬の誤りとして最も気づかねばならぬ凡ミスが、驚くばかりに連発しているのである。――処置なしである――次章の最後の注も参照されたい。

♡「何うしてあの事件を斯う長く書いて、私に見せる氣になつたのだらう」ここは若き日に「こゝろ」を読んだ折りから引っ掛かった個所である。この手記執筆時の現在の「私」が――手記執筆時の『既に遺書を読んでしまった、先生の秘密の過去を既知である現在の「私」』が、この作中の過去の時間の「私」の内心を表明しているという、変な叙述になっているからである。これはしかし、漱石の確信犯的描写のようにも思われてくるのである。そっと遺書の中に現われる「あの事件」――それは今、読者であるあなたには闇に包まれている……いや、その暗がりには……忌まわしい血塗られた「あの事件」がある――という確信犯である――。]

先生の遺書

(五十四)

病室には何時の間にか醫者が來てゐた。なるべく病人を樂にするといふ主意から又浣膓を試みる所であつた。看護婦は昨夜の疲れを休める爲に別室で寐てゐた。慣れない兄は起つてまご/\してゐた。私の顏を見ると、「一寸手を御貸し」と云つた儘、自分は席に着いた。私は兄に代つて、油紙(あぶらかみ)を父の尻の下に宛てがつたりした。

父の樣子は少しくつろいで來た。三十分程枕元に坐つてゐた醫者は、浣膓の結果を認めた上、また來ると云つて、歸つて行つた。歸り際に、若しもの事があつたら何時でも呼んで吳れるやうにわざ/\斷つてゐた。

私は今にも變がありさうな病室を退いて又先生の手紙を讀まうとした。然し私はすこしも寛(ゆつ)くりした氣分になれなかつた。机の前に坐るや否や、又兄から大きな聲で呼ばれさうでならなかつた。左右して今度呼ばれゝば、それが最後だといふ畏怖が私の手を顫(ふる)はした。私は先生の手紙をたゞ無意味に頁(ページ)丈(だけ)剝繰(はぐ)つて行つた。私の眼は几帳面に枠の中に篏められた字畫(じくわく)を見た。けれどもそれを讀む餘裕はなかつた。拾ひ讀みにする餘裕すら覺束なかつた。私は一番仕舞の頁迄順々に開けて見て、又それを元の通りに疊んで机の上に置かうとした。其時不圖(ふと)結末に近い一句が私の眼に這入つた。

「此手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもう此世には居ないでせう。とくに死んでゐるでせう」

私ははつと思つた。今迄ざわ/\と動いてゐた私の胸が一度に凝結したやうに感じた。私は又逆に頁をはぐり返した。さうして一枚に一句位(くらゐ)づゝの割で倒(さかさ)に讀んで行つた。私は咄嗟の間(あひだ)に、私の知らなければならない事を知らうとして、ちら/\する文字(もんじ)を、眼で刺し通さうと試みた。其時私の知らうとするのは、たゞ先生の安否だけであつた。先生の過去、かつて先生が私に話さうと約束した薄暗いその過去、そんなものは私に取つて、全く無用であつた。私は倒(さかさ)まに頁をはぐりながら、私に必要な知識を容易に與へて吳れない此長い手紙を自烈(じれつ)たさうに疊んだ。

私は又父の樣子を見に病室の戶口迄行つた。病人の枕邊は存外靜かであつた。賴りなささうに疲れた顏をして其處に坐つてゐる母を手招ぎして、「何うですか樣子は」と聞いた。母は「今少し持ち合つてるやうだよ」と答へた。私は父の眼の前へ顏を出して、「何うです、浣膓して少しは心持が好(よ)くなりましたか」と尋ねた。父は首肯(うなづ)いた。父ははつきり「有難う」と云つた。父の精神は存外朦朧としてゐなかつた。

私は又病室を退いて自分の部屋に歸つた。其處で時計を見ながら、汽車の發着表を調べた。私は突然立つて帶を締め直して、袂(たもと)の中へ先生の手紙を投げ込んだ。それから勝手口から表へ出た。私は夢中で醫者の家へ馳(か)け込んだ。私は醫者から父がもう二三日(にさんち)保(も)つだらうか、其處のところを判然(はつきり)聞かうとした。注射でも何でもして、保たして吳れと賴まうとした。醫者は生憎(あひにく)留守であつた。私には凝として彼の歸るのを待ち受ける時間がなかつた。心の落付もなかつた。私はすぐ俥(くるま)を停車塲(ステーシヨン)へ急がせた。

私は停車塲(ステーシヨン)の壁へ紙片(かみぎれ)を宛てがつて、其上から鉛筆で母と兄あてゞ手紙を書いた。手紙はごく簡單なものであつたが、斷らないで走るよりまだ增しだらうと思つて、それを急いで宅へ屆けるやうに車夫に賴んだ。さうして思ひ切つた勢ひで東京行の汽車に飛び乘つてしまつた。私は轟々(ぐわう/\)鳴る三等(しう)列車の中で、又袂から先生の手紙を出して、漸く始めから仕舞迄眼を通した。

[♡やぶちゃんの摑み:遂に先生の死が先生の手紙の直接話法によって我々の眼に飛び込んでくる。しかし、恐らく多くの読者には、これは実は衝撃ではない。それは既に十二分に伏線として示されてきたからである。だからこそ我々は、先生の単なる死という客観的興味――「どうやって死んだか」――では、なく――「どうして死んだのか」――への暗部へと美事に導かれて、遺書のラビリンスへと導かれて行けるのである。――いや、当時の読者には(……いや、今の読者にとっても実は余り変わらないように私は思う――君は危篤状態の父を置いて、何処でどう死ぬか分かりもしない恋人の家なんぞに、走れるかね?……)十分に衝撃的で意味不明であったのではないか? 危篤状態の実の父を捨てて、赤の他人の、既に死んでいるに違いない、何処で死んでいるかも分からぬ男を求めて、漠然と東京へ旅立ってしまう「私」は――。「私」はこの時、漠然と、この遺書を読めば、先生が何処で死んだかを推察出来るとでも思っていたのかも知れない(因みに、私は先生が最後に示した自死の厳しい条件から、遺書中(省略された部分がある可能性も射程に入れても)から先生の自殺場所は推察することは不可能であると断言する。またそれは、先生ならそれは出来ないように書く、という二重のセキュリティが掛っていると言ってもよい)。

なお、上の通り、この回からタイトル・バックのイラストが変更されている。このイラスト、はっきり言ってミョウにヘン。好きくない。話柄の展開を考えての模様替えでさえない。恐らく、編集者の気分――一定ではないが、月末か月半ば辺りの、季節的な気分の変わる辺りで――恣意的に変更しているのかも知れない。

♡「此手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもう此世には居ないでせう。とくに死んでゐるでせう」第(百十)回、遺書の終わりから二つ目の段落の中間部に現われる文章であるが、正確には現物では「此手紙が貴方の手に落ちる頃には、私はもう此世には居ないでせう。とくに死んでゐるでせう。」と「あなた」が漢字表記となっていて、違いが認められる。

♡「三等(しう)」勿論、「たう」のルビ誤植。この大事なシーンの掉尾に如何にも致命的な情けない誤植である。前章注で示したように、こうした杜撰な校正に対して、漱石の異常な癇癪は相当に昂じて来ていたものと推測される(想像するだにコワイ)。それは半月ほど後の7月9日第七十七回の冒頭の致命的誤植を迎えて、遂に爆発をすることとなる。それはまた、その時に――。

♡「又袂から先生の手紙を出して、漸く始めから仕舞迄眼を通した」やぶちゃんの最後の摑みがここに待っている!……私が「私」だったら、そうして実際に「私」のように「此手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもう此世には居ないでせう。とくに死んでゐるでせう」の部分を見て、動転し、こうして汽車に飛び乗ってしまったなら……

――私ならこの長大な遺書を「始めから仕舞迄眼を通」して読む『前に』、必ず最終部分を何とか読みこなして、現在の先生の安否を兎も角知ろうとする! 絶対にする!

――いや! 「私」も恐らくそうしたはずである!

――だとすれば――

――『「私」は遺書の最後をどこから読んだか?』

が大きな問題とならなくてはならぬ。

私は、私がこの学生の「私」なら、「死んだ積で生きて行かうと決心した」という叙述に着目して、以下の「下 先生と遺書」の「五十五」(第(百九)回相当)以下最後までを必死で読み取ろうとしたと思うのである(以下、引用も「心」最終二回分を底本としたが、誤植(と思われる)部分は正した。(百十)の頭の鍵括弧をはずし、(百九)回と敢えて結合した)。

勿論、「心」の連載を読む人間には、これは出来ぬ。しかしどうだろう? 単行本「こゝろ」を読む人にはこれが出来るのだ! 実際、「こゝろ」を読んだことのある人の中には、遺書の最後を先読みしてしまった人は多いはずだ(若き日の私もそうであった。私の後輩で現在の職場の20代の国語の女性教師もだ!)。いや、それは正しいことである!――この先生が心配な「私」である若き日の私やその女先生は、当然、その最後の部分を読まぬわけには行かなかったのだ! 即ち、作中の「私」の立場に真になってみるためには是が非でも、この作業は必要な仕儀なのだとさえ、私は思うのである。

*

「死んだ積で生きて行かうと決心した私の心は、時々外界の刺戟で躍り上がりました。然し私が何の方面かへ切つて出やうと思ひ立つや否や、恐ろしい力が何處からか出て來て、私の心をぐいと握り締めて少しも動けないやうにするのです。さうして其力が私に御前は何をする資格もない男だと抑へ付けるやうに云つて聞かせます。すると私は其一言(げん)で直(すぐ)ぐたりと萎れて仕舞ひます。しばらくして又立ち上がらうとすると、又締め付けられます。私は齒を食ひしばつて、何で他(ひと)の邪魔をするのかと怒鳴り付けます。不可思議な力は冷かな聲で笑ひます。自分で能く知つてゐる癖にと云ひます。私は又ぐたりとなります。

波瀾も曲折もない單調な生活を續けて來た私の内面には、常に斯(かう)した苦しい戰爭があつたものと思(おもつ)て下さい。妻(さい)が見て齒痒がる前に、私自身が何層倍齒痒い思ひを重ねて來たか知れない位(くらゐ)です。私がこの牢屋の中に凝としてゐる事が何うしても出來なくなつた時、又その牢屋を何うしても突き破る事が出來なくなつた時、必竟私にとつて一番樂な努力で遂行出來るものは自殺より外にないと私は感ずるやうになつたのです。貴方は何故と云つて眼を睜(みは)るかも知れませんが、何時(いつ)も私の心を握り締めに來るその不可思議な恐ろしい力は、私の活動をあらゆる方面で食ひ留めながら、死の道丈を自由に私のために開けて置くのです。動かずにゐれば兎も角も、少しでも動く以上は、其道を步いて進まなければ私には進みやうがなくなつたのです。

私は今日(こんにち)に至る迄既に二三度運命の導いて行く最も樂な方向へ進まうとした事があります。然し私は何時でも妻に心を惹(ひ)かされました。さうして其妻を一所に連れて行く勇氣は無論ないのです。妻に凡てを打ち明ける事の出來ない位な私ですから、自分の運命の犧牲として、妻の天壽を奪ふなどゝいふ手荒な所作は、考へてさへ恐ろしかつたのです。私に私の宿命がある通り、妻には妻の廻(まは)り合せがあります。二人を一束(ひとたば)にして火に燻(く)べるのは、無理といふ點から見ても、痛ましい極端としか私には思へませんでした。

同時に私だけが居なくなつた後(のち)の妻を想像して見ると如何にも不憫でした。母の死んだ時、是から世の中で賴りにするものは私より外になくなつたと云つた彼女の述懷を、私は膓(はらわた)に沁み込むやうに記憶させられてゐたのです。私はいつも躊躇しました。妻の顏を見て、止して可かつたと思ふ事もありました。さうして又凝と竦(すく)んで仕舞ひます。さうして妻から時々物足りなさうな眼で眺めらるのです。

記憶して下さい。私は斯んな風にして生きて來たのです。始めて貴方に鎌倉で會つた時も、貴方と一所に郊外を散步した時も、私の氣分に大した變りはなかつたのです。私の後(うしろ)には何時でも黑い影が括(く)ツ付いてゐました。私は妻のために、命を引きずつて世の中を步いてゐたやうなものです。貴方が卒業して國へ歸る時も同じ事でした。九月になつたらまた貴方に會はうと約束した私は、噓を吐(つ)いたのではありません。全く會ふ氣でゐたのです。秋が去つて、冬が來て、其冬が盡きても、屹度(きつと)會ふ積でゐたのです。

すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。其時私は明治の精神が天皇に始まつて天皇に終つたやうな氣がしました。最も强く明治の影響を受けた私どもが、其後(そのあと)に生き殘つてゐるのは必竟時勢遲れだといふ感じが烈しく私の胸を打ちました。私は明白(あから)さまに妻にさう云ひました。妻は笑つて取り合ひませんでしたが、何を思つたものか、突然私に、では殉死でもしたら可(よ)からうと調戲(からか)ひました。

私は殉死といふ言葉を殆ど忘れてゐました。平生使ふ必要のない字だから、記憶の底に沈んだ儘、腐れかけてゐたものと見えます。妻の笑談(ぜうだん)を聞いて始めてそれを思ひ出した時、私は妻に向つてもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積だと答へました。私の答も無論笑談に過ぎなかつたのですが、私は其時何だか古い不要な言葉に新らしい意義を盛り得たやうな心持がしたのです。

それから約一ケ月程經ちました。御大葬の夜(よる)私は何時もの通り書齋に坐つて、相圖の號砲を聞きました。私にはそれが明治が永久に去つた報知の如く聞こえました。後で考へると、それが乃木大將の永久に去つた報知にもなつてゐたのです。私は號外を手にして、思はず妻に殉死だ/\と云ひました。

私は新聞で乃木大將の死ぬ前に書き殘して行つたものを讀みました。西南戰爭の時敵に旗を奪(と)られて以來、申し譯のために死なう/\と思つて、つい今日(こんにち)迄生きてゐたといふ意味の句を見た時、私は思はず指を折つて、乃木さんが死ぬ覺悟をしながら生きながらへて來た年月(としつき)を勘定して見ました。西南戰爭は明治十年ですから、明治四十五年迄には三十五年の距離があります。乃木さんは此三十五年の間死なう/\と思つて、死ぬ機會を待つてゐたらしいのです。私はさういふ人に取つて、生きてゐた三十五年が苦しいか、また刃(やいば)を腹へ突き立てた一刹那が苦しいか、何方(どつち)が苦しいだらうと考へました。

それから二三日して、私はとう/\自殺する決心をしたのです。私に乃木さんの死んだ理由が能く解らないやうに、貴方にも私の自殺する譯が明らかに呑み込めないかも知れませんが、もし左右だとすると、それは時勢の推移から來る人間の相違だから仕方がありません。或は個人の有つて生れた性格の相違と云つた方が確かも知れません。私は私の出來る限り此不可思議な私といふものを、貴方に解らせるやうに、今迄の叙述で己れを盡した積です。

私は妻を殘して行きます。私がゐなくなつても妻に衣食住の心配がないのは仕合せです。私は妻に殘酷な驚愕を與へる事を好みません。私は妻に血の色を見せないで死ぬ積です。妻の知らない間に、こつそり此世から居なくなるやうにします。私は死んだ後で、妻から頓死したと思はれたいのです。氣が狂つたと思はれても滿足なのです。

私が死なうと決心してから、もう十日以上になりますが、その大部分は貴方に此長い自叙傳の一節を書き殘すために使用されたものと思つて下さい。始めは貴方に會つて話をする氣でゐたのですが、書いて見ると、却(かへつ)て其方が自分を判然(はつきり)描(えが)き出す事が出來たやうな心持がして嬉しいのです。私は醉興(すゐきよう)に書くのではありません。私を生んだ私の過去は、人間の經驗の一部分として、私より外に誰も語り得るものはないのですから、それを僞りなく書き殘して置く私の努力は、人間を知る上に於て、貴方にとつても、外の人にとつても、徒勞ではなからうと思ひます。渡邊華山は邯鄲(かんたん)といふ畫(ゑ)を描(か)くために、死期を一週間繰り延べたといふ話をつい先達(せんだつ)て聞きました。他(ひと)から見たら餘計な事のやうにも解釋できませうが、當人にはまた當人相應の要求が心の中(うち)にあるのだから已むを得ないとも云はれるでせう。私の努力も單に貴方に對する約束を果すためばかりではありません。半ば以上は自分自身の要求に動かされた結果なのです。

然し私は今其要求を果しました。もう何にもする事はありません。此手紙が貴方の手に落ちる頃には、私はもう此世にはゐないでせう。とくに死んでゐるでせう。妻は十日ばかり前から市ケ谷の叔母の所へ行きました。叔母が病氣で手が足りないといふから私が勸めて遣つたのです。私は妻の留守の間(あひだ)に、この長いものゝ大部分を書きました。時々妻が歸つて來ると、私はすぐそれを隱しました。

私は私の過去を善惡ともに他(ひと)の參考に供する積です。然し妻だけはたつた一人の例外だと承知して下さい。私は妻には何(なん)にも知らせたくないのです。妻が己れの過去に對してもつ記憶を、成るべく純白に保存して置いて遣りたいのが私の唯一の希望なのですから、私が死んだ後でも、妻が生きてゐる以上は、あなた限りに打ち明けられた私の祕密として、凡てを腹の中(なか)に仕舞つて置いて下さい。」

*

……そうして……そうして、あなたは深い溜息をつく……そして、さあ、徐ろに読み出そう……だんだんに車窓にとばりが下りてくる……暗くなる車内……轟々とけたたましい三等列車の中……硬い座席の、そのぽっと灯った薄暗い裸電球の、その下で……先生の遺書を、始めから…………]