やぶちゃんの電子テクスト集:小説・戯曲・評論・随筆・短歌篇へ

鬼火へ

生物學講話 丘淺次郎 藪野直史注釈附 目次頁へ戻る

生物學講話 丘淺次郎 はしがき 附藪野直史冒頭注を読む

生物學講話 第三章 生活難

第二章 生活難

一 止まつて待つもの

二 進んで求めるもの

三 餌を作るもの

四 殺して食ふもの

三 生血を吸ふもの

四 泥土を嚥むもの

四 共食ひ

第三章 生活難

生物の生涯が食うて産んで死ぬといふ三個條に約めることが出來るが、先づその中の食ふことから考へて見るに、食物の種類にも、その食ひ方にも、之を獲る方法にも、實に種々雜多の差別がある。生きるためには食はねばならぬといふことに例外はないが、食物の中には滋養分を多く含むものと少なく含むものとがあり、隨つて時々少量の食物を食へば事の足りる生物もあれば、また多量の食物を晝夜絶えず食はねば生きて居られぬ生物もある。併しながらいづれにしても食物の方には一定の制限があり、生物の繁殖力の方には殆ど限がないから、食ふためには是非とも劇しい競爭が起らざるを得ない。植物の如きは、日光の力を借りて炭酸瓦斯・水・灰分等から有機成分を造つて生長し、これらの物は到る處ににあるから、競爭にも及ばぬやうであるが、適度に日光が當り適度の濕氣を具へた地面に制限があるから、やはり競爭を免れぬ。然も一株につき數百、數千もしくは數萬も生ずる種子の中で、平均僅に一粒を除く外は皆生存の望みのないことを思へば、如何にその競爭の激烈であるかが知れる。されば生物の生涯は徹頭徹尾競爭であつて、食物を多く食ふものも、少く食ふものも、肉食するものも、草食するものも、食ふためには絶えず働かねばならず、而して働いたならば必ず食へるかといふと、大多數のものは如何に働いても到底食へぬ勘定になつて居て、暫時なりとも安樂に食うて行けるものは金持の人間と寄生蟲との外にはない。然も、かやうな寄生蟲類が目前稍々安樂な生活をして居るのは、數多の難關を切り拔けて來た結果で、初め數百萬も産み出された卵の中の僅に一二粒だけが、この境遇に達するまで生存し得たのであるから、その生涯の全部を見れば無論劇しい競爭である。本章に於ては動物が食物を獲るために用ゐる、種々の異なつた方法の中から若干を選んで、その例を擧げて見やう。

[やぶちゃん注:「されば生物の生涯は徹頭徹尾競爭であつて、食物を多く食ふものも、少なく食ふものも、肉食するものも、草食するものも、食ふためには絶えず働かねばならず、而して働いたならば必ず食へるかといふと、大多數のものは如何に働いても到底食へぬ勘定になつて居て、暫時なりとも安樂に食うて行けるものは金持の人間と寄生蟲との外にはない。然も、かやうな寄生蟲類が目前稍々安樂な生活をして居るのは、數多の難關を切り拔けて來た結果で、初め數百萬も産み出された卵の中の僅に一二粒だけが、この境遇に達するまで生存し得たのであるから、その生涯の全部を見れば無論劇しい競爭である。」という部分、人間世界の因果に見えてくるから不思議だ。]

一 止まつて待つもの

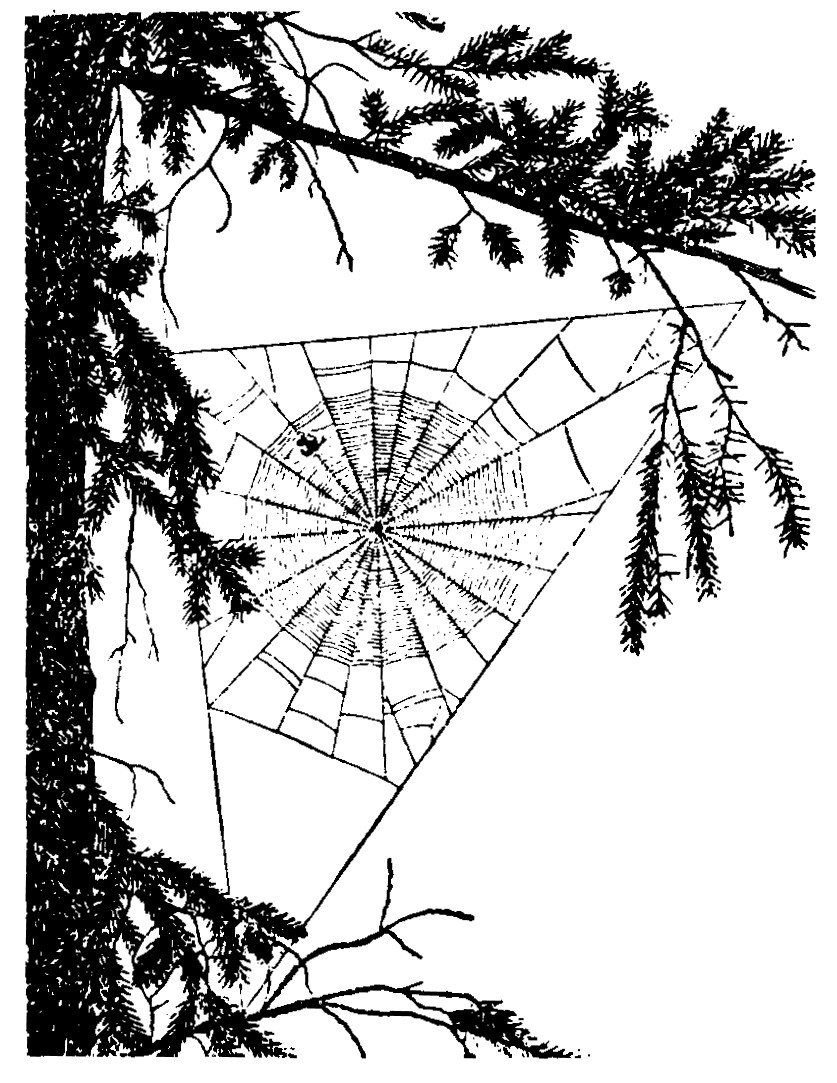

[蜘蛛の巣]

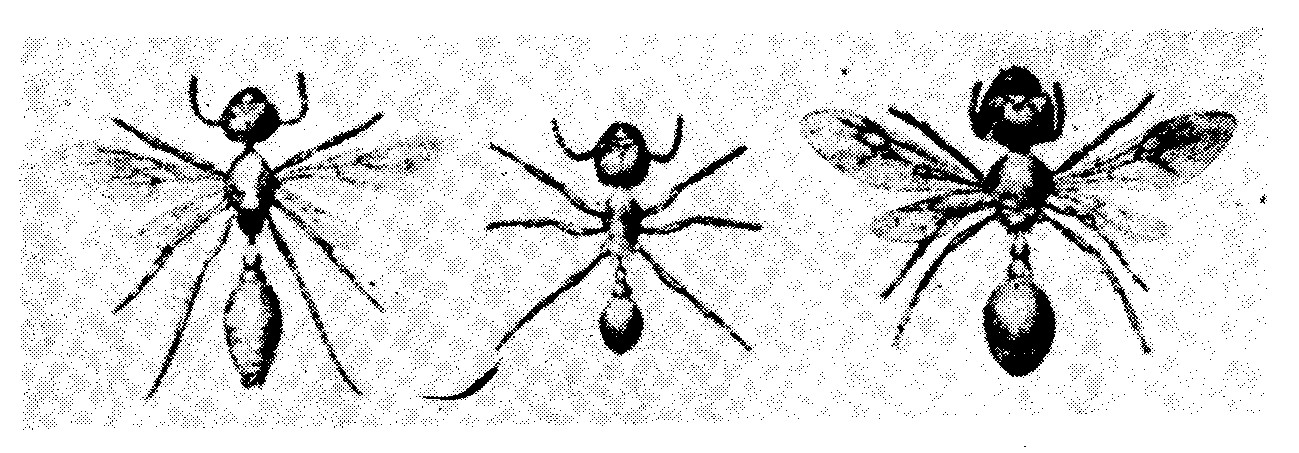

動物の中には自身は動かずに餌の來るのを待つて居るものがある。例へば、蜘蛛の如きは庭や林の樹の間に綱を張り終れば、その後は唯蟲が飛んで來て引懸るのを待つだけである。斯かる所だけを見ると、さも安樂らしく見えるが、初め綱を造るときの蜘蛛の骨折りは中々容易でない。蜘蛛が絲を巧みに遣ふことは昔から人に知られた所で、希臘の神話や中國の西遊記の本などにも、その話が出て居るが、蜘蛛の腹を切り開いて見ると、絲の材料を造る腺と絲の表面を粘らすための黐の如きものを出す腺とがあり、絲は腹の後端の近くにある數個の紡績突起の先から紡ぎ出され、足の爪の櫛によつて適當の太さのものとして用ゐられる。初めは粘らぬ太い絲を用ゐて枝から枝へ足場を掛け、全體の網の形が略々定まると、次に細い粘る絲を出して細かく網の目に造り上げる。試に指を蜘蛛の巣に觸れて見ると、太い絲は強いだけで粘らず、細い絲は指に粘着する。小さな蟲が「くも」の巣に觸れると、恰も黐竿で差された蜻蛉の如くに逃げることの出來ぬのはそれ故である。また蜘蛛は唯、網さへ張れば餌が取れるかといふと、決してさやうには行かぬ。一個所に止まつて、餌の來るのを待つてゐるのであるから、恰も緣日の夜店商人と同じく、往來の盛な良い場所を選ぶことが必要であるが、良い場所を見付けても、そこが已に他の蜘蛛に占領せられて居る場合には如何とも出來ぬ。その上、一旦網を張つても雨風のために無駄になることもあれば、大きな蟲や鳥のために破られることもあるから、屢々造り直さねばならぬ。また緣の下などの如き雨の掛からぬ地面には小さな擂鉢形の規則正しい窪みが幾つもあるのを見つけるが、その底には一四づつ小さな蟲が隱れて居る。これは「うすばかげろふ」といふ昆蟲の子供で、蜘蛛と同じく自身は動かずに餌の來るのを待つて居る種類に屬する。この蟲は好んで蟻を食するが、擂鉢形の穴の處へ蟻が來かゝると、土が乾いて居るために穴の底まで轉がり落ちるから、直にそれを捕へて食ふ。もし蟻が再び穴から匍ひ出しさうにでもすれば、扁平な頭を以て土を掬ひ、蟻を目掛けて打ち付け、土と共に蟻が再び底まで落ちて來るやうにするから、一旦この穴に滑り落ちた蟻は到底命はない。それ故この穴のことを俗に蟻地獄と名づける。一寸呑氣な生活の如くに見えるが、同じ所に多數の蟻地獄が竝んであるから、あたかも區役所の門前に代書人の店が並んで居る如くで、中には餘りお客の來ぬ爲に飢を忍ばねばならぬものも有らう。また天氣のよい日に田舍道を歩いて居ると、靑色と金色との斑紋があって、美しい光澤のある甲蟲が飛んでは止まり、止まつては飛びして、恰も道案内をする如くに先へ進んで行くのを屢々見ることがある。これは「みちをしへ」といふ蟲であるが、この蟲の幼蟲なども止まつて餌を待つ方である。即ち地面に小さな孔を造りその中に隱れて、他の昆蟲が知らずに近づくのを窺ひ、急に之を捕へて食する。

[蟻地獄]

[やぶちゃん注:この図では、巣穴の外に出ているアリジゴクを描いているが、彼等は体表面をこのように完全に曝した形で地面上にいることは殆どない。成虫のウスバカゲロウと幼虫のアリジゴクの特異な形状を同時に示すために描かれた博物画ではあるが、教育的見地からすると、やや気になる。]

[みちをしへ[やぶちゃん注:]図のトリミングはママ。]

[やぶちゃん注:「希臘の神話や中國の西遊記の本などにも、その話が出て居る」前者は、アテナの嫉妬と怒りによって蜘蛛にさせられた織姫アラクネ(Arákhnē)、後者は第七十二回に現れる盤糸洞に巣くう蜘蛛の女怪、蜘蛛精七仙姑辺りを指している。因みに、こんな事実を御存知か?(私の教え子はかつてしばしば私が授業で米軍が蜘蛛の糸で防弾チョッキを造っていると言ったのを眉唾ものとして記憶しているかも知れぬ。眉唾では――ないよ――)

《引用開始》(アラビア数字を漢数字に代え、改行箇所に「/」を入れた)

「弾丸をも止めることができる人工防弾皮膚をクモの糸とヤギの乳から作り出すことに成功(オランダ)」

(邦文引用は私の御用達パルモ氏の「カラパイア」より)

(英文記事:'Making science-fiction a reality': Bulletproof human skin made from spider

silk and goat milk developed by researchers)

その強度は鋼鉄の十倍。弾丸をも止めることができるという人工皮膚をオランダの研究者らが開発したそうだ。まずはクモの糸と同じ構造を持つプロテインを含む乳を出すヤギを作り出した。この乳を特殊なマテリアルに組み込み、強度の高い人工皮膚を作り出すことができるという。/オランダの研究者Jalila Essaidiが、オランダ法科学ゲノムコンソーシアムと共同で研究を進めている"スパイダーシルク"プロジェクトでは、この皮膚に二十二口径ロングライフルの弾丸を撃ち込んだ時の実験映像を公開した。 最終的には人間のゲノムにクモの遺伝子構造を組み込むというものだが、この研究が進めばスーパーマンやアイアンマンのような弾丸をもはね返す鋼鉄の肉体を持つ人間の誕生も夢ではないということだ。

《引用終了》

「黐」かつて竿の先などに塗りつけて小鳥や昆虫などを捕らえるのに用いた強い粘着力を持った物質。モチノキ・クロガネモチ・ヤマグルマなどの樹皮から作った。

「うすばかげらふ」昆虫綱内翅上目アミメカゲロウ目ウスバカゲロウ上科ウスバカゲロウ科 Myrmeleontidaeに属する種の総称、又はその代表種であるウスバカゲロウ Hagenomyia micans を指す。しばしば勘違いされるが、和名で「ウスバカゲロウ」と呼び形状が酷似するが、正統な「カゲロウ」(蜉蝣(カゲロウ)目 Ephemeroptera)からは極めて縁遠い。また、本科全ての種の幼虫がアリジゴクを経るわけではない。

「みちをしへ」鞘翅(コウチュウ)目オサムシ亜目オサムシ上科ハンミョウ科 Cicindelidae に属する昆虫の総称。成虫は春から秋まで見られ、日当たりが良く、地面が湿っている林道や川原などによく棲息するが、公園などの都市部でも普通に見られる。人が近づくと飛んで逃げるが、一~二メートル程飛んでは直き着地し、度々後ろを振り返る動作を連続的に行う。ここから「道標べ」「道教え」という別名が生まれた。ここに描かれた幼虫については、ウィキの「ハンミョウ科」に、『成虫は粘土質の固くしまった裸地の土中などに一粒ずつ離して卵を産みつけ、孵化した幼虫はそのまま卵のあった場所の土壌を掘り下げて巣穴とする。幼虫の巣穴は産卵の行われた場所に垂直に掘られた円筒形の深い穴であり、温帯産のハンミョウの多くでは地表に巣穴を掘るが、熱帯や亜熱帯には木の幹に巣穴を掘る種もある。海岸の岩礁にみられるシロヘリハンミョウ』(Callytron yuasai)『では、海岸の岩石が風化して、亀裂に粘土質の風化生成物がたまったところに巣を掘っている。幼虫も肉食性で、巣穴の円形の入り口付近を、円盤状の頭部と前胸でマンホールの蓋のように塞いで待ちかまえ、付近を通るアリ等の昆虫を捕らえ、中に引き込んで食べる。巣穴から勢いよく飛び出し、大顎で獲物を捕らえる様はびっくり箱のようである。このとき力の強い獲物に巣穴の外に引きずり出されないよう、幼虫の背面には前方を向いたかぎ状の突起が備わっており、これを巣穴の壁に引っ掛けている』。充分成長した終齢(三齢)幼虫は『巣穴の口を土でふさぎ、巣穴の底を蛹室に作り替えて蛹となる』とある。]

[海鞘]

陸上の動物には止まつて餌の來るを待つものは割合に少いが、水中に棲む動物にはかやうなものは極めて多い。その理由は陸上に於ては動物の餌となるものは多くは固著して動かぬか、または勝手に運動するものかであつて、風に吹き廻される如きものは殆どない。それ故、牛や羊が如何に大きな口を開いて待つて居ても、自然に口の中へ草の菓が飛んで入ることは決してないが、海水の中には動物の餌となるべき微細な藻類や動物の破片などが幾らでも浮游して急に底に沈んでしまはぬから、氣長に待つてさへ居れば口の近所まで餌の流れて來ることは頗る多い。故に之を集めて口に入れるだけの仕掛があれば、相應に食物は得られる。例へば牡蠣の如きは、岩石の表面に附著して一生涯他に移ることはないが、殼を少しく開いて絶えず水を吸うて居れば、必要なだけの食物は水と共に殼の内には入り來つて口に達する。鮑の類は全く固著しては居ないが、常に岩の一箇所に堅く吸ひ著いて居るから固着も同然である。蛤・蜊などは徐々と動くが、その食物を得る方法は牡蠣と同じで、全く止まつて待つ仲間に屬する。靑森や北海道邊で盛に食用にする海鞘といふ動物は實に止まつて餌の來るのを待つことでは理想的のもので、身體は卵形をなし、根を以て岩石に固著し、全身革の如き嚢で包まれて居るから、動物學上ではこの種類の動物を被嚢類と名づけるが、その革嚢にはは唯僅に二箇所だけに孔あり、一方からは水が吸ひ込まれ、一方からは水が吹き出される。海鞘の體内に入り來つた水は鰓を通つて直に出口の孔の方へ出て行くが、海水中に浮いて居る微細な藻類などは、食道・胃・腸を通過し、不消化物だけは出口の所ろに達して水とともに流れ出る。この點からいへば一方の穴は眞に口で、他の穴は肛門に相當するが、總じて固著して居る動物では、口と肛門とが接近して、兩方が並んで前を向いて居ることが多い。これは恰も勸工場の入口と出口とが並んで往來の方へ向いて居るのと同じ理窟で、止まつたまゝで食物を食ひ、滓を吐き出すに最も便利な仕組ある。尚海岸へ行つて見ると、「ふぢつぼ」・「かめのて」・「いそぎんちやく」、海綿等が一面に岩に附いて居て、之を踏まねば殆ど歩けぬほどの處があるが、これらはいづれも止まつて餌を待つ動物である。また、それより少しく深い處に行けば、珊瑚や海松・海柳などと植物に形の似た動物が澤山にあるが、これらも食物の取り樣は、「いそぎんちやく」と全く同樣である。

[ふぢつぼ]

[珊瑚礁]

[やぶちゃん注:ここに登場する海産生物は悉く私の偏愛する生物ばかりである。ここでそれぞれについて私の薀蓄を語り出すとキリがなくなる。詳しくは私の電子テクスト「和漢三才圖會 介貝部 四十七 寺島良安」の私のマニアックな各注に譲るので、是非、それぞれを参照されたい。

「牡蠣」軟体動物門二枚貝綱ウグイスガイ目イタボガキ科 Ostreidae に属するカキ類の総称。これについて語り出したら、終わりを知らなくなる。涙を呑んでここまでとする。

「海鞘」これだけは私の最も愛する海棲生物の一つであるから、ここでどうしても簡単に注しておきたい。知り合いの物理の大学教授や年季の入った寿司屋の大将、果ては町の魚屋でさえ、「ホヤガイ」と呼称して貝類だと思っていたり、イソギンチャクの仲間と言って見たりと、かなり最近は市民権を獲得して、市場に出回っているにも関わらず、誤認している人が多い生物である。ここで丘先生が図として掲げているものは、脊索動物門尾索動物亜門海鞘(ホヤ)綱壁性(側性ホヤ)目褶鰓亜目ピウラ(マボヤ)科マボヤ

Halocynthia roretzi である。ホヤは無脊椎動物と脊椎動物の狭間にいる、分類学的には極めて高等な生物である。オタマジャクシ型の幼生時に、背部に脊索(脊椎の原型)がある。おまけに目もあれば、口もあり、オタマジャクシよろしく、尾部を振って元気に泳いでいる。しかし、口器部分は吸盤となっていて、その内に岩礁にそれで吸着、尾部組織は全て頭部に吸収され、口器部分からは擬根が生じ、全くの植物のように変身してしまう。因みに近年の研究によってホヤは生物体では珍しく極めて高濃度のバナジウムを血球中に濃縮していることが分かっている。本文に現れる「被嚢類」は尾索類の旧称。

「ふじつぼ」節足動物門甲殻亜門顎脚綱鞘甲(フジツボ)亜綱蔓脚(フジツボ)下綱完胸上目無柄目フジツボ亜目 Balaninano に属する富士山状石灰質の殻板をもつ固着性節足動物。あの中でエビのような生物が逆立ちしていると考えればよい。

「かめのて」フジツボと上目まで一緒で完胸上目有柄目ミョウガガイ亜目カメノテ Pollicipes mitella である。間違ってはいけない。「ミョウガガイ」類と呼称するが貝類ではない。このカメノテも、フジツボと同じく、あの中に逆立ちしたエビが入っていると思えば宜しい。

「いそぎんちやく」刺胞動物門花虫綱六放サンゴ亜綱イソギンチャク目 Actiniaria に属する種の総称。

「珊瑚」刺胞動物門花虫綱 Anthozoa に属する固い骨格を大きく発達させる種の総称。

「海松」これはウミマツと読み、花虫綱六放サンゴ(六射珊瑚)亜綱ウミカラマツ科ウミカラマツ Antipathes japonica 及び同科に属する種で、特に黒い角質の骨軸を持つ種の俗称で、装飾加工品としての「クロサンゴ」の方が現在は通りがよい。代表種のウミカラマツは水深一〇メートル以深の岩礁に着生し、通常は高さ五〇センチメートル内外の樹状群体を形成するが、時には二~三メートルの高さになるものもある。

「海柳」花虫綱ウミヤナギ科ウミヤナギ Virgularia gustaviana 。別名ヤナギウミエラ。相模湾以南に分布。一〇メートル以深の砂泥海底に柄部(朱色)で直立する。長さ三〇~四〇センチメートル、発達した骨軸を中心にして、柄上部には紫色の三角形をした葉状体が並ぶ。葉状体上縁に二〇〇以上の大きなポリプが並ぶ。文系の諸君であっても、これらの生物の分類学上の差異を知らないのは、悲しい。脅威の生態システムとライフ・サイクルを持つ彼らを、ただの下等動物として十把一絡げにして顧みない者は、正に文字通り、『智の下等』と言わざるを得ないと私は思うのである。]

止まつて餌の來るを待つ動物は、逃げる餌を追ひ廻すわけでないから、殆ど筋肉を働かせる必要がなく、また餌の行衞を探すに及ばぬから、眼や耳の如き感覺器も要らぬ。筋肉や感覺器を用ゐなければ疲勞することもなく、食物を要することも極めて少いが、少い食物ならば態々求めずとも口の邊まで流れ寄つて來る。その有樣は、恰も社會に出て活動すれば儲かると同時に費用も掛かるが、隱遁して暮らせば、收入も少い代りに出費も少く、結句、靜に生活が出來るのと同樣である。併し止まつて餌を待つに適する場所には、かやうな生活をする動物が集まつて來て、各々好い位置を取らうとして互に壓し合ふから、生存のための競爭はやはり免れることは出來ぬ。

二 進んで求めるもの

大抵の動物は自身に進んで餌を求めるものであるから、この組の中には食物の種類も之を取る方法も實に千態萬狀で、到底之を述べ盡す遑はない。植物を食ふものもあれば動物を食ふものもあり、同じく植物を食ふといふ中にも、葉を食ふもの、根を囓るもの、果實を食ふもの、芽を啄むもの、花の蜜を吸ふもの、幹の心を嚙むものなどがあり、大きな餌を一部づつ食ふものもあれば、小さな餌を多く集めて一度に丸呑みにするものもある。而していづれの場合に於ても動物の口の形、齒の構造などを見れば、各々、その食物の食ひ方によく適して居る。進んで餌を求める動物の餌の取り方を殘らず列擧することは勿論出來ぬから、ここには、たゞその中から多少常と異なつたと思はれるもの數種を掲げるに止める。

[やぶちゃん注:「遑」は「いとま」と読み、「暇」に同じ。]

南アメリカの森林に住む「なまけもの」といふ小犬位の大きさの獸は常に綠葉を食物としているが、四肢ともに指の先には三日月狀に曲つたた大きな爪があつて、之を樹の枝に懸け、背を下に向けてぶら下がりながら木の棄を食つて居る。木の葉は近い處に幾らでもあつて、決して遠方まで探しに行く必要がなく、且繁つた森林では隣れる樹の枝と枝とが相觸れて居るから、次の樹に移るに當つても態々地面まで降りるには及ばぬ。それ故、この獸は生まれてから死ぬまで樹の枝からぶら下つて生活して、一度も地上へ降りて來ることはない。猿などが樹の枝を握つて居るのは、指を屈げる筋肉の働きによること故、死ねば指の力がなくなり枝を握ることも出來なくなるが、「なまけもの」は曲つた爪を枝に掛けて居るのであるから、死んでもぶら下つたまゝで決して落ちて來ない。眠るときにも無論そのまゝである。

[やぶちゃん注:「なまけもの」哺乳綱異節上目有毛目ナマケモノ亜目ミユビナマケモノ科 Bradypodidae 及び フタユビナマケモノ科 Megalonychidae

に属する二科五種。一日の主食の植物の摂取量は約八グラムと、基礎代謝量が極端に低いため、外気温に合わせて体温を変える、哺乳類では珍しい変温動物である。天敵はワシでワシの主採餌の三分の一はナマケモノが占めるという(以上はウィキの「ナマケモノ」に拠った)。

「態々」老婆心ながら、最近の高校生ではこれを「わざわざ」と読める生徒が少なくなった。]

アフリカ、アジヤの熱帶地方から臺灣にかけて穿山甲といふ奇妙な獸が居る。この獸は尾が太くて全身大きな堅い鱗で被はれて居るから、昔の本草の書物には陸鯉などと名をつけて魚類の中に入れてあるが、腹側を見れば普通の獸類と同じく一面に毛がはえて居る。常に蟻の巣を掘つて蟻を食つて居るが、そのため前足の爪は特に太くて鋭い。また舌は蚯蚓のやうな形で非常に長く、且頸の内にある唾腺から出る極めて粘つた唾液は恰も黐を附けた如くによく粘著する。蟻や白蟻の巣は熱帶地方には隨分大きなのがあつて、一つ掘れば何十萬も何百萬も蟻が出るが、之を忽ち嘗めて食ふにはかやうな舌は最も重寶であらう。

[やぶちゃん注:「穿山甲」哺乳綱ローラシア獣上目センザンコウ目センザンコウ科 Manidae に属する八種のセンザンコウ類。背面と尾と四足(裏面を除く)が硬い鱗様の松毬状を呈する角質(体毛に由来する)に覆われている。全体的な姿は、南米の哺乳綱獣亜綱異節上目被甲目アルマジロ Cingulata に似るが、アルマジロの鱗片が単なる装甲機能しか持たないのに対し、センザンコウの鱗片は縁の部分が薄く鋭く固くなっており、防衛のために丸くなった際には、この鱗が突き立てられ、特にその尾部を振り回して積極的に相手への攻撃も行うことが知られている。なお、講談社学術文庫版で「穿山甲(ありくい)」とするが、( )は編集部による『現在慣用されているもの』ということなのだが、現在の生物学的知見では誤った補注である。確かに古くは食性や形態が哺乳綱異節上目有毛目アリクイ亜目

Vermilingua アリクイ類にに似ていることからアリクイ目(異節目・貧歯目)に分類されてはいたが、名前は現在もセンザンコウであり、更には体の構造が異なることから、現在は別の目として独立している。参考にしたウィキの「センザンコウ」によれば、このローラシア獣上目センザンコウ目は『意外にもネコ目(食肉目)に最も近い動物群であることは、従来の化石研究でも知られていたが、近年の遺伝子研究に基づく新しい系統モデルでも』、ローラシア獣上目の獣類(Laurasiatheria:ローラシアテリア。哺乳類真獣下綱の現生有胎盤類の四つの下位タクソンの一つ。)の一つとして、ネコ目(特に同系統と目されている)・ウマ目(奇蹄目)・コウモリ目の近縁グループとされている。

「昔の本草の書物には陸鯉などと名をつけて魚類のなかに入れてある」本邦でも寺島良安は「鯪鯉」を「和漢三才圖會 卷第四十五 龍蛇部 龍類 蛇類」に入れて、ご丁寧に、『本朝にも九州の深山の大谷の中に、鯪鯉、希れに之有り。』『俗に云ふ、波牟左介』と記す(リンク先は私の電子テクスト)。これは勿論、ハンザキ=両生綱有尾目サンショウウオ亜目オオサンショウウオ Andrias japonicas とセンザンコウを誤認したものである。但し、センザンコウを「本草綱目」の記載や杜撰な図でしか見たことのない良安先生が、類似生物をハンザキとしたのは無理からぬことと思うし、寧ろ、良安先生が魚類とせずに、爬虫類としたところを評価すべきであろうと私は思っている。]

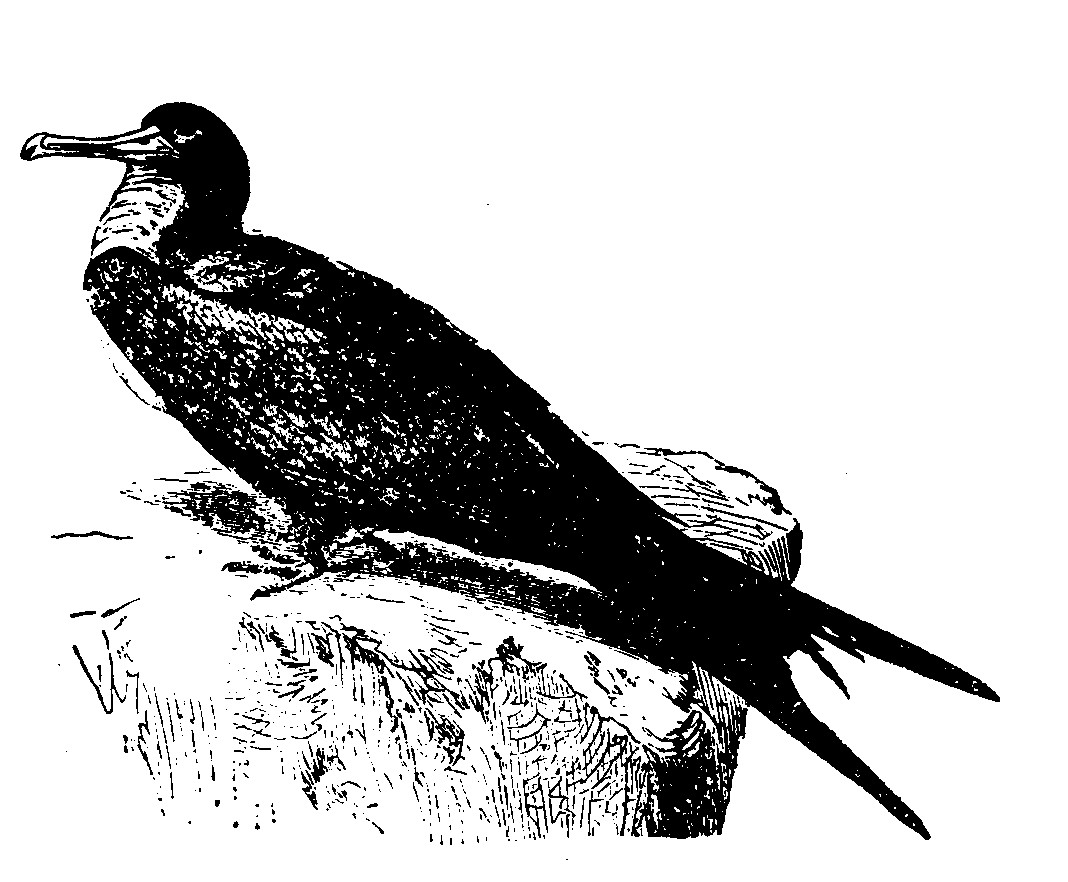

[軍艦鳥]

次に鳥類に移つて、その中で餌の取り方の面白い例を擧げると、先づ海鳥のなかに「軍艦鳥」と名づけるものがある。この鳥は足の指の間に蹼のある純粹の水鳥であるが、自身で水に游いで魚を取るといふことは殆どなく、いつも鷗などが魚を捕へたのを見付けて、それを空中で横取りすることを本職として居る。されば寧ろ海賊鳥と名づけた方が適當であるが、海賊も商船の數に此して餘り多數になると職業が成り立たぬ如く、この鳥も鷗などに比べて遙かに少數だけより生活することが出來ぬから、自然同僚間に繩張りの爭ひも生じて決して油斷はならぬであらう。之と反對に水鳥でないものが水の中へ潜り込む例には「かはがらす」がある。この鳥は名前の通り羽毛が黑色であるが、足の指を見ると「つぐみ」や「ひよどり」の如き普通の鳥類と少しも違はず、蹼などは少しもないが、常に水邊に居て指を以て水草の莖を摑み、それを傳うて淺い水の底まで行き小さな蟲類などを捕へて食ふ。體形は全く水鳥類と異なるに拘らず、斯く水の底まで潜り込むのは、恐らく先祖以來の因襲を破り、冐險的に新領土の開拓を試みて成功したものとでもいふことが出來やう。

[かはがらす]

[やぶちゃん注:「軍艦鳥」ペリカン目グンカンドリ科グンカンドリ属 Fregata に属する種群。彼らの蹼(水かき)は不完全で趾(足指)の間に切れ込みがあり、第四趾が前後に可動する欠全蹼足という特殊な形態である(ウィキの「グンカンドリ属」に拠った)。属名の“fregata”(フリガータ)はギリシャ語由来と思われ、地中海で用いられた小型のガレー船で、後の軍艦(フリゲート艦)の語源である。和名は英名“Frigatebird”由来である。

「蹼」は「みづかき(みずかき)」と読む。

「かはがらす」スズメ目カワガラス科カワガラス Cinclus pallasii。水中での索餌時は水底を這うようにして歩き回って川底の餌を探す。水に潜っている状態では羽毛の間に空気が含まれるために全身が銀色に見える。雛は飛べない内から水中を泳いだり歩くことが出来るところを見ると、「先祖以來の因襲を破り、冐險的に新領土の開拓を試みて成功したもの」という丘先生のお言葉が、しっくりする(ウィキの「カワガラス」に拠った)。]

[蛾と蜂鳥]

鳥類の嘴は各々食物の種類に應じて形の異なるもので、穀粒を拾ふ雀では太く、蟲を食ふ鷺では細く、魚を挾む「かわせみ」でははなはだ長く、蚊を掬ふ「よたか」では頗る短く、「きつつき」では眞直ぐで、鸚鵡では曲つて居るなどは人の知る通りであるが、同じ仲間の鳥で、殆ど一種毎に嘴の形の違ふのはアメリカ熱帶地方に産する蜂鳥である。この類は鳥の中で最も小形のもので、雀よりも遙に小さく親指の一節にも足らぬが、恰も昆蟲類の蝶や蛾と同じやうに常に花の蜜を吸つて生きて居る。大概孔雀の尾の如き色と光澤とを備へて居るから、その飛び廻つて居る所はまるで寶玉を散らした如くで誠に美しい。蝶や蛾が花の蜜を吸ふには各々專門があつて、筒の長い花に來るものは吻が長く、淺い花に來るものは吻が短いが蜂鳥もこれと同樣で、各々花の形状に應じて長い眞直ぐな囁を持つた種類もあれば、著しく曲がつた嘴を具へた種類もあつて、恰も錠と鍵との如くに相手が定まつて居る。序ながら述べて置くが、凡そ鳥類の中で蜂鳥ほど巧に飛ぶものはない。その花蜜を吸ふときの如きは、空中の一點に止まつて進みもせず退きもせず、恰も絲で釣つてあるかの如くに靜止し、密を吸ひ終れば電光の如くに飛び去るが、他の鳥にはかやうな藝は到底出來ぬ。若し飛行機で空中の一點に暫時なりとも靜止することが出來たならば、偵察用・攻撃用ともにその功用は莫大であらうが、今日の飛行機ではこの事は不可能である。蜂鳥は斯く自由自在に飛ぶ代わりに、翼を動かすことも非情に速で、そのため空氣に振動を起こして蜂や虻の飛ぶときの如き一種の響を生ずる。蜂鳥という名稱は之より起つたものである。古き書物には蜂鳥は往々蜘蛛の巣に掛つて命を落とすことがあると書いてあるが、これは信僞の程は請合はれぬ。

[蜂鳥の嘴]

[やぶちゃん注:『蚊を掬ふ「よたか」』ヨタカ目ヨタカ科ヨーロッパヨタカ亜科ヨタカ Caprimulgus indicus は夜行性で昆虫類を好んで食い、口を大きく開けながら飛翔し、獲物を捕食するため、口は大型だが、嘴は確かに小型で幅が広い。しかし、蚊を特異的に採餌しているという鳥類学的記載は殆どなく、これは丘先生、やや博物学的な叙述に流れた感がある。荒俣宏氏の「世界大博物図鑑4 鳥類」(平凡社一九八七年刊)の「ヨタカ」の博物誌に、中国ではヨタカ鳴き声が人間の嘔吐する音に似ているとされ、この鳥は一升から二升ほどの蚊を夜吐き出しているという俗信が生じた。「本草綱目」に『中国では、古くから蚊を産出する母体になる生物がいて、蚊母鳥、蚊母樹、』など『がそれだとしている。鳥の場がこのヨタカである。毒には毒の原理に従い、その羽を扇とすれば蚊よけになるという。ただしヨタカは一方で蚊吸鳥といい、蚊を吸って食べるとも信じられていた。はたして吸うのか吐くのか、そこが問題だ』とある(引用は句読点を変更した)。

「蜂鳥」アマツバメ目ハチドリ亜目ハチドリ科 Trochilidae に属する種の総称。最後の部分に、「古き書物には蜂鳥は往々蜘蛛の巣に掛つて命を落とすことがあると書いてあるが、これは信僞の程は請合われぬ」とあるが、これは一七〇五年に女性博物学者マリア・シビラ・メーリアンが書いた「スリナム産昆虫の変態」(驚くべきことに彼女はハチドリを蝶と誤認しているらしい)で、『ハチドリは大きなトリグモに捕えられて血を吸われるだけでなく、普通のクモの巣にかかって命を落とす危険もある』と記述したことに由来する、誤った認識と考えてよいであろう(以上も荒俣宏氏「世界大博物図鑑4 鳥類」の「ハチドリ」の項に拠り、引用部のコンマを読点に変更した)。因みに、私は二十三年前、ペルーのナスカの空港の待合室の庭で花に群がる自然のハチドリを始めて見たが、本当に小さくて、そうして、それはそれは美しかった。

「若し飛行機で空中の一點に暫時なりとも靜止することが出來たならば、偵察用・攻撃用ともにその功用は莫大であらうが、今日の飛行機ではこの事は不可能である」御承知の通り、現在はヴィトール垂直離着陸機(VTOL機 Vertical

Take-Off and Landing)が存在する。VTOL機はヘリコプターのように垂直に離着陸出来る飛行機で(回転翼機であるヘリコプターは慣例的にはこれに含めない)、一九二八年に鬼才ニコラ・テスラがフリーバー“Flivver”なる空中輸送装置の特許を得ているが、それが垂直離着陸の実質的最初期形とされる。第二次世界大戦後期に連合軍からの爆撃に曝されることになったドイツは、滑走路なしで離発着可能な迎撃機の開発を急いだが、いずれも実用化されずに終戦を迎えた。一九五三年、イギリスのロールス・ロイスが開発したスラスト・メジャリング・リグ、別名“flying

bedstead”(空飛ぶベッドの骨組み)と呼ばれた飛行体のエンジンから、画期的な推力偏向式ジェットエンジン、ロールス・ロイス・ペガサス・エンジンが開発された。イギリスはこのペガサス・エンジンを装備するホーカーなる実験機(Hawker

P.1127)の開発を進めて一九六〇年にはホバリング飛行に成功する。その後、遂に世界初の実用垂直離着陸機であるハリアーが造り出された。その後、丘先生が述べているように、悲しいかな、まさに軍用機としてのVTOL機が更に開発されることになった(私の授業を受けた諸君は、私がしばしば挙げた生物学的知見が近代兵器と一致する哀しい例の一つとして、クサリヘビ科ガラガラヘビ属ヨコバイガラガラヘビ

Crotalus cerastes 英名“Sidewinder”などの多くのヘビ類が持つ赤外線感知器官であるピット器官と、アメリカの短距離空対空ミサイルAIM-9通称サイドワインダーの話を思い出されるであろう。我々の神なき智としての科学は邪悪なものへと連なる技術を野放図に増殖させ、遂には智ある悪魔の世界を現前化してしまったのである。核兵器も原子力発電所も同じ穴のムジナである)。発射すると独特の蛇行した軌跡を描きながら飛行する様子と、赤外線を探知して攻撃することからヨコバイガラガラヘビにちなんで名づけられた。。私たちはまさに今、そのVTOL機を問題にしている――“V-22”――アメリカ合衆国のベル・ヘリコプター社とボーイング・バートル(現ボーイング・ロータークラフト・システムズ)社が共同開発した軍用機――回転翼の角度が変更できるティルトローター方式の垂直離着陸機――そ、あれはヘリコプターではないのだ……愛称オスプレイ(Osprey)……因みに、オスプレイとはタカ目タカ亜目タカ上科ミサゴ科ミサゴ属 Pandion に属する猛禽類ミサゴである……(以上のVTOL機の歴史部分は、主にウィキの「垂直離着陸機」を参照した)。]

[いすか]

鳥の嘴には隨分奇妙な形のものがある。「いすか」の嘴の上下相交叉して居ることは誰も知つて居るが、これは「いすか」に取つては都合がよい。「いすか」が松の實を食ふ所を見るに、足で摑んで嘴を鱗片の間に挿し入れ、一つ頭を振つたかと思ふと、その奧にある松の種は已に「いすか」の口に移つて居るが、雀や「やまがら」のやうな眞つ直ぐな嘴では到底斯く速には取れぬに違ひない。折角の目論見が「いすか」の嘴と食ひ違ふことは人間にとつては甚だ都合の惡いことであるが、「いすか」は若しも嘴が食ひ違つてゐなかつたならば、日々の生活に差し支へが生ずるであらう。また「そりはししぎ」に似た鴫の一種では、細長い嘴の先の方が右に曲つて頗る不自由らしく見えるが、これは海濱の泥砂の上に落ちて居る介殼を起して、その下の蟲を探したりするには却つて具合が宜しい。外國産の鶴の類には、口を閉じても上下の嘴がよく締まらず、その間に大きな窓の明いて居るものがあるが、これも蛤などを啣へるには或は便利かも知れぬ。總べて動物にはそれぞれ專門の餌があつて、口の構造はそれを取るに適するやうになつて居るから、中々他の習性の異なつたものが、急に競爭に加はらうとしても困難である。

[嘴曲り鴫]

[窓嘴鶴]

[やぶちゃん注:「いすか」スズメ目アトリ科イスカ Loxia curvirostra。「鶍」「交喙」などと書く。和名は「食ひ違ひ」→「クヒスガヒ」→「ヒスガ」→「イスカ」と転訛したものとされる。嘴の特異性から「いすかの嘴」という諺があるが、本邦では冬の渡り鳥ではあるものの(北海道や本州の内陸山間部での少数の繁殖が認められる)、現認数は昔から少なかったか、民俗誌が諺以外にはあまり伝わらない。西洋ではキリストが十字架に貼り付けとなった際、その釘を引き抜こうとして、今のような嘴になったという伝承があり、疾病(風邪・痛風・リューマチ・癲癇など)から人を守る幸運のシンボルとされる。

「そりはししぎ」チドリ目シギ科ソリハシシギソリハシシギ Xenus cinereus。本邦では個体数は少ないが、渡り鳥として知られる。挿絵のキャプションは標準和名ではなく、「はしまがりしぎ」としか読めない名称で示されてある。コツルシギという異名はあるが、これは異名としても一般的とは思われず、次の「窓嘴鶴」同様、異名ではなく、丘先生による形態を説明したキャプションと採るべきであろう。

「窓嘴鶴」本文でも「外國産の鶴の類」とあるのだが、私はこれはツル目ツル科 Gruidaeの「鶴」の類ではなく、コウノトリ目コウノトリ科 Ciconiidae

の「鸛」の類とすべきではないかと思う(実際にはコウノトリは鶴に似てはいるが)。この図や本文にあるような嘴の形状はコウノトリ科のスキハシコウAnastomus oscitans 及び同属の種に特徴的なものだからである。挿絵は頭部が有意に黒い(Anastomus oscitans は白く、より鶴らしくは見える)ので北アフリカに主に群生するクロスキハシコウ Anastomus lamelligerus (もしくはその近縁種か亜種)を描いたもののように見える。「窓嘴鶴」という名は検索にかかってこない。]

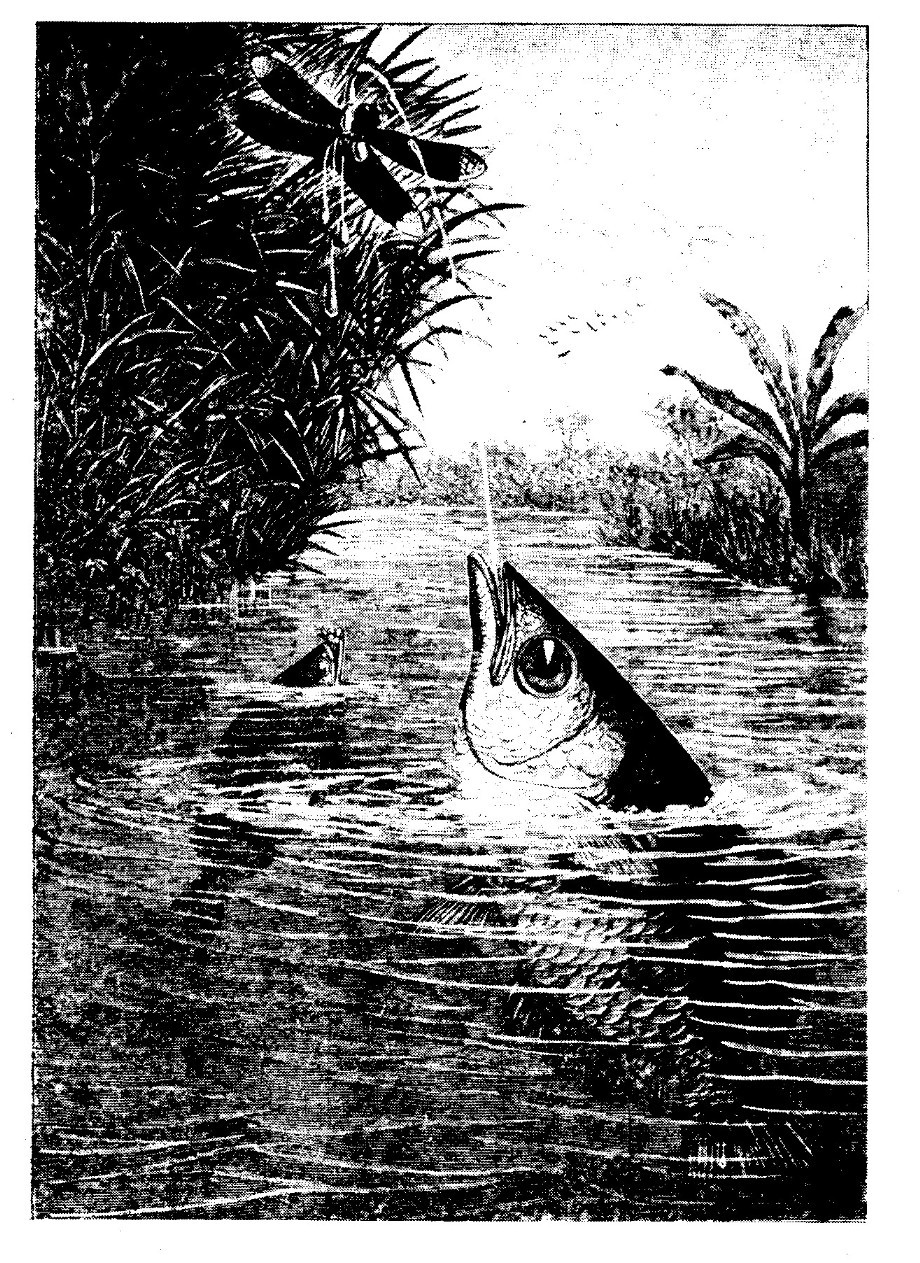

[とびはぜ]

魚類は總べて水中に住むもの故、昔から到底出來ぬことを「木によつて魚を求むる如し」というて居るが、よく調べて見ると、魚でありながら陸上に出るものが全くないこともない。熱帶地方から東京灣あたりまでの海岸に住む「とびはぜ」いう小さな魚があるが、これなどは潮の引いた時は、砂や泥の乾いた上を何時間も蛙の如くに躍ね廻つて、柔かい蟲を拾うて食うて居る。比較的大きな眼玉が頭の頂上に並んで居るので、容貌までが幾分か蛙めいて見える。更に驚くべきはインド地方に産する「きのぼりうを」というふ淡水魚で、形は稍々鮒に似て大きさは一尺〔約三〇・三センチメートル〕近くにもなるが、鰓の仕掛が普通の魚とは少しく違ふので、水から出ても容易には死なず、鰓蓋の外面にある小さな鉤を用ゐて樹の幹を登ることが出來る。されば東インドまで行けば、「木によつて魚を求める」といふ語は、物事の出來ぬ譬としては通用せぬ。

[木登り魚]

[やぶちゃん注:「とびはぜ」条鰭綱スズキ目ハゼ亜目ハゼ科オキスデルシス亜科トビハゼ Periophthalmus modestus。は頭頂部に突き出て左右がほぼ接している眼球は平坦な干潟を見渡すのに適応している。胸鰭の付け根部分の発達した筋肉と尾鰭を使い、カエルのような連続ジャンプを行い、想像以上に素早く移動する。トビハゼは皮膚呼吸の能力が高い上に、代謝によって発生する有害物質であるアンモニアをアミノ酸に変える能力を持ち、空気に触れての長時間の活動が可能となった。

「きのぼりうを」スズキ目キノボリウオ亜目キノボリウオ科キノボリウオ(アナバス) Anabas testudineus。中国南部から東南アジアの湖沼・河川にすむ淡水魚。丘先生は、「樹の幹を登ることが出來る」とするが、参照したウィキの「キノボリウオ」によれば、『実際は木に登ることはなく、実際には、雨天時などに地面を這い回る程度である。 このような名が付いたのは、鳥に捕まって木の上まで運ばれ、生きているのを目撃した人が、木に登ったと勘違いしたためである。このように地上に進出できるのは、同じ仲間のベタやグラミーと同様に、エラブタの中に上鰓器官(ラビリンス器官)を持ち、これを利用して空気呼吸ができることと、他の仲間と異なり、這い回りやすい体型のためである』とあり、私も、木に登っているのは図像ばかりで、実際の映像では、かなり湿った草地の泥の中を這うようにしているものをしか見たことがない。因みに、上鰓器官とはベタなどを含むキノボリウオ亜目の共通の特徴で、鰓蓋の鰓の鰓上皮組織が変形したもの(構造が迷路状になっていることから「ラビリンス器官」とも呼ばれる)で、口を空気中に出して直接空気を吸い込み、ここを通して直接、空気呼吸をする器官。これは水中の溶存酸素が少ない劣悪な状況にも堪えうることを意味している。]

[長さ二十糎ほどの淡水魚である。東印度の河に産する。水上を飛ぶ昆蟲を狙ひ口から一滴の水を吹き當てこれを落して捕へ食ふ]

[やぶちゃん注:「水玉魚」というキャプションはない。]

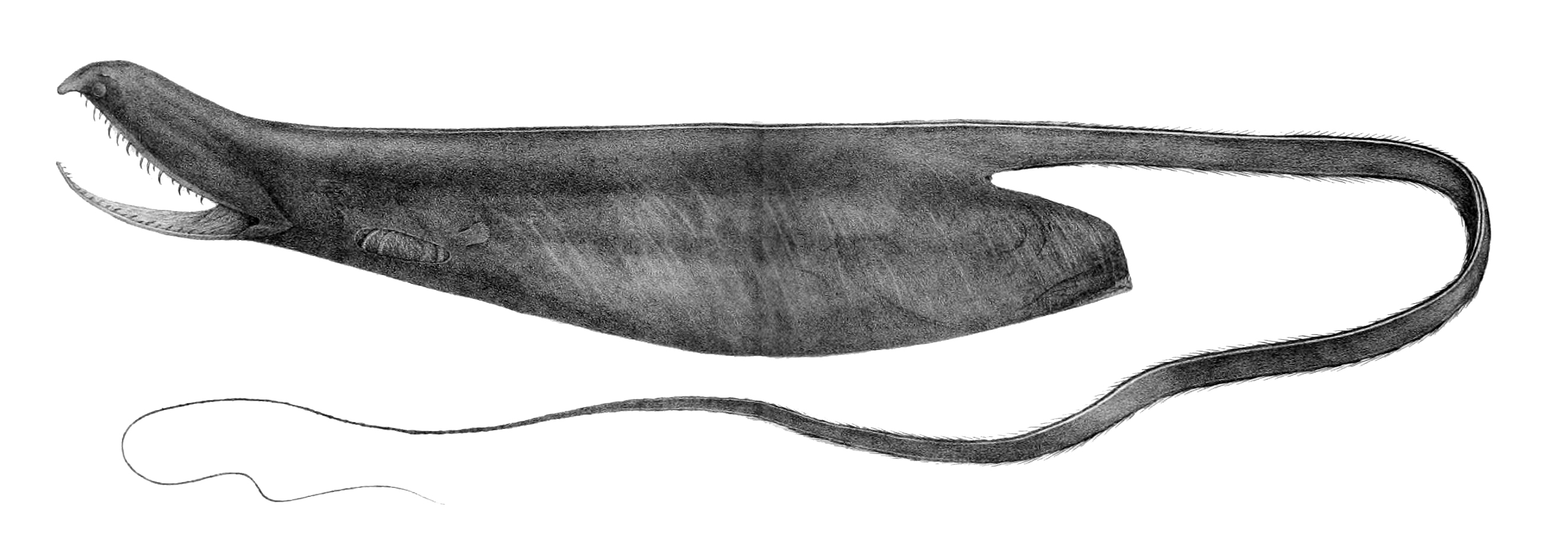

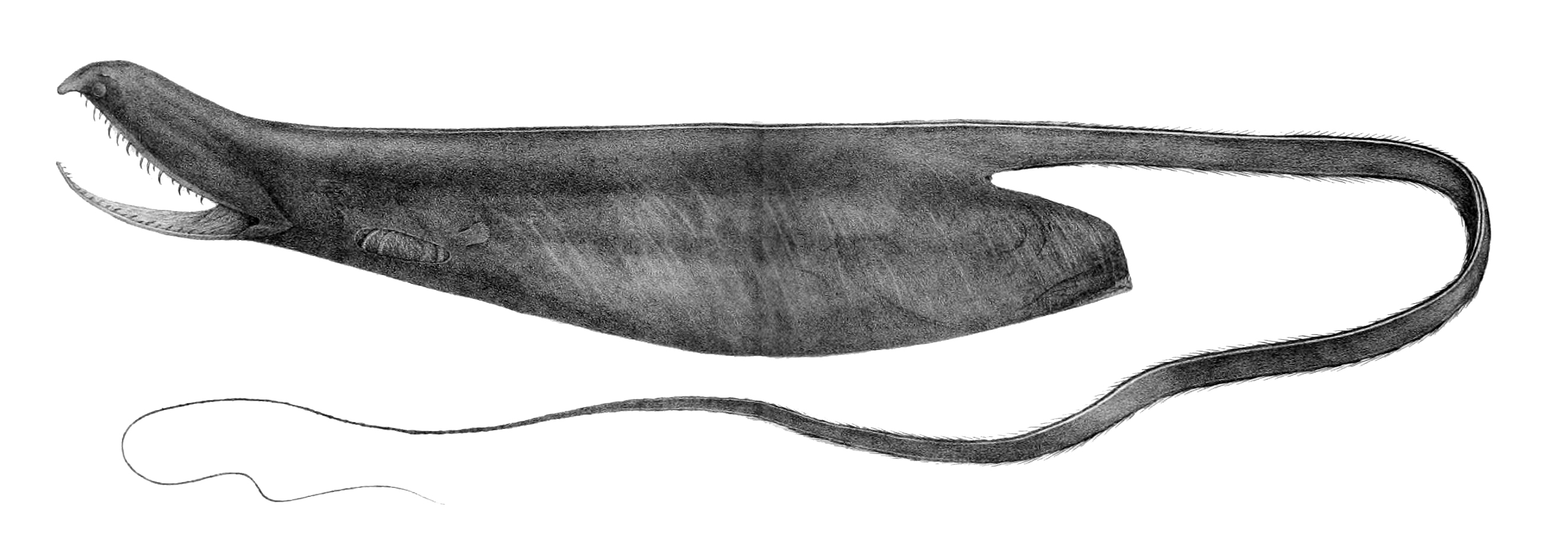

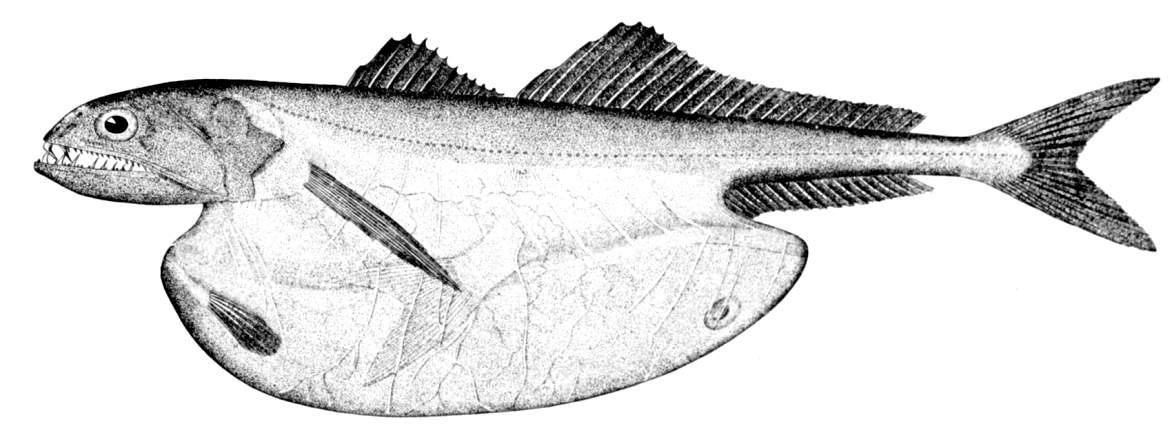

尚東印度には「水玉魚」〔テッポウウオ〕といふ面白い淡水魚が居る。これは身長五、六寸〔約一五~一八センチ〕の扁平な魚であるが、自身は水の中に居ながら巧に空中の蟲を捕へて食ふ。その方法は、先づ水面まで浮び出で、口を水面上に突き出して、飛んで居る昆蟲を覗うて一滴の水玉を吹き當てるのである。當てられた蟲は水玉と共に水中へ落ちて食はれてしまふ。「あんかう」の類は海の底に居て、上顎の前方から突出して居る釣竿の如きものを動かし、巧に小さな魚類を誘つて急に之を丸呑みにするが、數百尋〔一尋は、約一・八二メートル/百尋で凡そ一八三メートルであるから、五百メートル前後。日本産アンコウの棲息深度は五百メートルまで。〕の深い底で年中日光の達せぬ暗黑な處に居る「あんかう」の類には、釣竿の先が光つて恰も提燈を差出して居る如きものもある。皆口が非常に大きくて、口を開けば直に胃の奧までが見えるかと思ふ程であるが、深海の底に棲む魚には之よりも遙に口の大きな種類が幾らもある。こゝに掲げた「おほのどうを」〔フウセンウナギ〕と稱するものは、身體は殆ど全部口であるともいふべき程で、口だけを切り去つたら、唯細長い尾だけとなつて身體は何程も殘らぬ。但し二千尋〔約三六五七メートル〕以上の深い海に住む魚であるから、餌を求めるに當つて何故かやうな驚くべく大きな口が必要であるか、その習性の詳しいことは分らぬ。

[おほのど魚]

[やぶちゃん注:「水玉魚」スズキ目スズキ亜目テッポウウオ Toxotes jaculatrix 及び同テッポウウオ属に属する一属七種の総称。東南アジアとその熱帯域周辺を中心に分布。以下、参照したウィキの「テッポウウオ」には、『体型はタイのように左右に平たい。口先は下顎が上顎より前に出て、前上方に向けて尖る。背鰭は体の後方に偏って臀鰭のほぼ反対側に付き、ここで最も体高が高くなる。横から見ると水滴形を横倒しにしたような体型で』、『口に含んだ水を発射して、水面上の葉に止まった昆虫などを撃ち落とし、捕食する行動がよく知られており、和名「鉄砲魚」はここに由来する』英名“Archerfish”(射手魚)、学名属名の“Toxotes”も「射手」を意味する。『口蓋には前方へ向けて細くなる溝があり、そこに下から舌を当てることで喉から口先にかけて水路が形成される。鰓蓋を強く閉じることで』一メートル以上『水を飛ばすことができる。また、水面近くの獲物はジャンプして捕食することもある。水面を隔てると垂直以外の角度では屈折が起こり、実際の位置からずれて見えるが、テッポウウオ類は屈折を計算して水の噴射やジャンプができる。ただし射程距離や命中率には個体差がある』。本邦には棲息しないと考えられていたが、一九八〇年、沖縄県西表島で

Toxotes jaculatrix が発見された。本国産種はまた、『河口沖合いの刺し網に大型個体が掛かった例が報告されていて、川と海をまた』いで、淡水・汽水・海水の広域に適応している可能性があるとされる。『水面より上の小動物以外にも、水面のアメンボ類や落下生物、小魚や甲殻類など水生小動物も食べる。採餌行動に水鉄砲が不可欠というわけでもなく、どうして水鉄砲による捕食を身に付けたのかは謎となっている』とある。

「あんかう」新鰭亜綱側棘鰭上目アンコウ目 Lophiiformes。現在、三亜目十八科六十六属三百十三種から構成される海水魚で、ここに挙がった頭部の誘引突起(イリシウム)で知られるアカグツ亜目チョウチンアンコウ上科チョウチンアンコウ科チョウチンアンコウ Himantolophus groenlandicus を始めとして深海域を生息場所とする種が多い。因みに、イリシウムは“illicium”で、ラテン語の“illicio”(誘惑する)+-ium(ラテン語系名詞語尾で化学元素・器官部名・生体組織名などを表わす)の合成語であろう。このイリシウムから発光液を噴出する様子は昭和四十二(一九六七)年二月に鎌倉の海岸に打ち上げられたチョウチンアンコウを江の島水族館が八日間飼育に成功した際、世界で初めて観察された。その二度目の江ノ島水族館で観測された発光映像がここにある。

『「おほのどうを」〔フウセンウナギ〕』カライワシ上目フウセンウナギ目フウセンウナギ亜目フウセンウナギ科フウセンウナギ属 Saccopharynx の一属十一種の総称。学名のサッコファリンクス属の呼称も一般的である。学名は“Saccus”(ラテン語で「袋」)+“pharynx”(ギリシア語で「喉」)で、「袋状に膨らむ喉(のみの生き物)」の意である。以下、参照したウィキの「フウセンウナギ」によれば、大西洋・インド洋・太平洋の深海二〇〇〇メートル前後から約四〇〇〇メートル付近までの間に生息する漸深層遊泳性深海魚で、巨大な口を持つことで知られる。全長は六〇センチメートルから一六〇センチメートル程度。色は何れも黒っぽく、口器には小さな歯が多く並ぶ。尾部先端には発光器を持ち、『他のフウセンウナギ目の魚と同様、接続骨、鰓蓋骨、鰓条骨、鱗、肋骨、幽門垂、鰾(うきぶくろ)などを持たない。ウナギ目と同様にレプトケファルス幼生(葉形幼生)期を経て成長する』。『その奇妙な形態からかつては硬骨魚類ではないと考えた研究者もいた』が二〇〇〇年代に行われたミトコンドリアDNA解析によって『本科および他のフウセンウナギ目魚類はウナギ目の内部に分岐し、特にシギウナギ科・ノコバウナギ科・ウナギ科に近縁であることが示唆されている』とある。――因みに私はこのサッコファリンクス属の殆んどの種の学名を暗唱出来る程、サッコファリンクス好きである。

フウセンウナギ科フウセンウナギ属

Saccopharynx ampullaceus

Saccopharynx berteli

Saccopharynx harrisoni

Saccopharynx hjorti

Saccopharynx lavenbergi

Saccopharynx paucovertebratis

Saccopharynx ramosus

Saccopharynx schmidti

Saccopharynx thalassa

Saccopharynx trilobatus

……小学生の時、かの小学館の学習図鑑「魚貝の図鑑」で初めて出逢った、この「口だけ頭」のエイリアン・フィッシュ……奇態な生き物は……ものの美事に……怪獣少年でもあった僕のハートを摑んで離さなかったのだ……今以てずっと……だ……

因みにサッコファリンクスでは何と言っても

Saccopharynx ampullaceus

の造形がダントツにセンリツ・ダンディだね!

(図像はフランス語版ウィキの“Saccopharyngidae”の同種の超巨大図像)]

[魚を食うてゐるひとで]

進んで餌を求める動物の例として尚一つ「ひとで」類の餌の食ひ方を述べやう。「ひとで」類は淺い海の底に住む星形の動物で、どこの國でも「海の星」という名がつけてあるが、體には唯裏と表との別があるだけで前も後もない。裏からは澤山の細長い管狀の足を出し、足を延ばして何かに足の先の吸盤で吸ひ附き、次に足を縮めて身體をその方へ引きずつて漸々進行する。好んで貝類を食するから、牡蠣や眞珠の養殖場には大害をなすものであるが、その食ひ方を見るに、小さな貝ならば體の裏面の中央にある口で丸呑みにし、口に入らぬやうな大きな貝ならば、まず五本の腕で之を抱へ、胃を裏返しにして口より出し、之を以て貝を包んでその肉を溶かして吸ひ入れるのである。「ひとで」が暫時抱へて居た貝を取つて見ると、貝殼は舊のまゝで少しも傷はないが、内は已に空虛になつて居る。海中の中に「ひとで」と魚とを一處に飼つて置くと、往々「ひとで」が魚を食ふことがあるが、その時も同樣な食ひ方をする。

以上掲げた若干の例によつても分る通り、進んで餌を求めることは大多數の動物の行ふ所で、その方法に至つては、世人の常に見慣れて居るものの外に隨分意表に出た食ひやうをするものがある。而して如何なる場合にも、同樣な方法で食つて居る競爭者が澤山にあるから決して樂は出來ぬ。

三 餌を作るもの

[もぐらの巣]

動物は餌を見付け次第直に食ふのが常であるが、中には後に食ふために食物を貯へて置くものもある。猿が人參を頰の内に貯へ、鳩が豆を餌嚢の内に溜め、駱駝が水を胃の内に藏めることは人の知る通りであるが、かやうに身體内に貯へるのでなく、別に巣の内などに食物を貯へ込んで置く種類も少くない。例へば「もぐら」の如きは常に蚯蚓を食ふて居るが、地中で蚯蚓を見付ける毎に直に食ふのではなく、多くはこれを巣の内に貯へて置く。而して達者なまゝで置けば逃げ去る虞があり、殺してしまへば忽ち腐る心配があるが、「もぐら」は蚯蚓の頭の尖端だけを食ひ切つて生かして置く故、蚯蚓は逃げることも出來ず腐りもせず、生きたまゝで長く巣の内に貯へられ、必要に應じて一疋づつ食用に供せられる。また畠鼠の類は畦道などの土中に巣を造り、米や麥の穗を摘み來つてその中に貯へて置くが、猿が人參を狹い頰嚢に入れるのと違ひ、幾らでも貯へられるから、この鼠が繁殖すると農家の收穫が著しく減ずる。甚だしい時は殆ど收穫がない程になるが、斯かるときは毒を混じた團子を蒔いたり、鼠に傳染病を起させる黴菌の種を散らたり、村中大騷ぎをしてその撲滅を圖つて居る。「もず」は蛙や「いなご」を捕えると、之を尖つた枝に差し通して置くが、田舍道を散歩すると幾らもその干からびたのを見る。昔から、「もず」の「はやにえ」というて歌にまで詠んだものはこれである。また海邊に住んで魚を常食とする「みさご」といふ鷹は、捕へた魚を岩の上の水溜りに入れたままで捨てておくことがしばしばあるが、漁師はこれを「みさご鮓」と名づけて居る。これらも不完全ながら食物を貯へる例である。その他、蜜蜂が巣の内に蜜を貯へ、「ぢが蜂」が穴の内に「くも」を貯へるなど、類似の例は幾らもある。特に穀物を貯へる蟻の類になると、雨の降つた後に穀粒を地上に竝べ、日光に當てて一度芽を出させ、次にその芽を嚙み切つて萌しを再び巣の内に運んで貯藏するなど、實に驚くべきことをする。しかし以上述べた所は皆、後日の用意に食物を貯へて置くといふだけで、特に食物を作るのではない。

[みさご]

[やぶちゃん注:「駱駝が水を胃の内に藏める」について、ウィキの「ラクダ」では否定されている。『ラクダの酷暑や乾燥に対する強い耐久力については様々に言われてきた。特に、長期間にわたって水を飲まずに行動できる点については昔から驚異の的であり、背中のこぶに水を蓄えているという話もそこから出たものである』(無論、これは全くの嘘でこぶの内容物は脂肪で、『エネルギーを蓄えるだけでなく、断熱材として働き、汗をほとんどかかないラクダの体温が日射によって上昇しすぎるのを防ぐ役割もある。いわば、皮下脂肪がほとんど背中に集中したような構造であり、日射による背中からの熱の流入を妨ぎつつ、背中以外の体表からの放熱を促す』のである)。『体内に水を貯蔵する特別な袋があるとも、胃に蓄えているのだとも考えられたが、いずれも研究の結果否定された。実際には、ラクダは血液中に水分を蓄えていることがわかっている。ラクダは一度に八〇リットル、最高で一三六リットルもの水を飲むが、その水は血液中に吸収され、大量の水分を含んだ血液が循環する。ラクダ以外の哺乳類では、血液中に水分が多すぎるとその水が赤血球中に浸透し、その圧力で赤血球が破裂してしまう(溶血)が、ラクダでは水分を吸収して二倍にも膨れ上がっても破裂しない。また、水の摂取しにくい環境では、通常は三四~三八度の体温を四〇度くらいに上げて、極力水分の排泄を防ぐ。もちろん尿の量も最小限にするため、濃度がかなり高い。また、人間の場合は体重の一割程度の水が失われると生命に危険が及ぶが、ラクダは四割が失われても生命を維持できる』とある(アラビア数字を漢数字に代えた。以下同じ。)。ところが、では「胃に藏める」という謂いが完全な誤りかというと、ウィキでもラクダは水を一度に八〇リットル程度摂取することが可能であることが示されており、また、鳥取砂丘のらくだ遊覧を行なっている「らくだや」のクイズの答えのページには、鯨偶『蹄類(牛など)の多くは四室の胃をもっていますが、ラクダには第三の胃と第四の胃の区別がほとんどなく、退化してしまって、実質三室の胃を持』つが、『第一の胃の外面に多数の水泡があって、ここに水を五~六リットル蓄え、水の乏しい砂漠の旅に順応することができます』と記してある。思うに後者が誤りなのではなく、代謝量から言えば、恐らく血中保水機能の方が、有意に有効であるということではあるまいか?

『「もぐら」は蚯蚓の頭の尖端だけを食ひ切つて生かして置く』は、現在でも一般的に知られている事実とは言い難いが、富山大学環境生物研究室HPにかつて所載されていた(二〇一二年七月九日現在、検索のキャッシュで部分的に実見可能)モグラの学術的報告(著者不詳)の中に『ヨ-ロッパモグラではトンネルの一部などにミミズを貯蔵することが知られている(Skoczen,1961).この時,モグラはミミズの頭部を噛んで,生きてはいるがうまく動けない状態にし,巣(3.3

項参照)やその近くのトンネルの内壁に埋め込んでしまう.その量は数 kg にもなり,1 ケ月前後の摂食量にも相当する量であった.このミミズの貯蔵は秋期の終わりの初霜の後で行なわれるとされており,食物の少ない冬期に備えるためであろうと考えられる.日本産のヒミズやモグラにおいても飼育下では同様の行動が観察されており,そこでの観察によると,モグラはトンネルに前足でミミズの体を押しつけ,さらに枯葉などを押しつけてミミズを覆う.ヒミズで

189 回,モグラで 98 回の観察例中,貯蔵の前にミミズの頭部をかじらなかった例は皆無であり(Imaizumi,1979a;今泉,1981,1983),自然界でも同じことが行なわれている可能性が高い.また,建物の中に撒かれた粒状の殺鼠剤を,侵入してきたヒミズが

1 粒ずつ屋外へ運び去った例(御厨,1966)や,飼育下でアズマモグラがカイコガの蛹を約 20 ~ 30 個貯蔵した例(手塚,1957)が報告されている.ホシバナモグラでは雌雄ともに脂肪の蓄積によって冬期から初春にかけて尾が太くなり,食物の不足する冬期や摂食行動の鈍る交尾期や出産期の栄養の補給に役立つとされている(今泉・小原,1966;Petersen

and Yates,1980).他のモグラ科動物には,このように体の一部が栄養を蓄えるように特殊化しているという報告はないと思われる.』という記載がある(引用はグーグルのキャッシュからの完全なコピー・ペーストで一切手を加えていない)。

「畠鼠」ネズミ目ネズミ上科キヌゲネズミ科ハタネズミ亜科ハタネズミ Microtus montebelli。日本固有種。背面の毛色は茶色または灰黄赤色、腹面は灰白色で、尾は短い。成獣は頭胴長は約九・五~一三・六センチメートル、尾長約二・九~五・〇センチメートル、体重約二二~六二グラム。造林地・高山のハイマツ帯・河川敷や田畑などの地表から地中約五〇センチメートルの間に網目状の巣穴を掘って生活する。イネ科・キク科を中心とする草を食べ、秋になると巣穴に食料を貯える。時に大発生してイネ・サツマイモやニンジンなどの根菜類及び植林した樹木や果樹に大きな被害を及ぼすことがある。夜行性(以上はウィキの「ハタネズミ」に拠った)。

『「もず」の「はやにえ」』鵙の早贄はスズメ目スズメ亜目モズ科モズ Lanius bucephalus の特異習性として知られるが、丘先生の食糧確保という見解は、実は現在では必ずしも主流ではない。というよりもこの早贄行動は根本的には全くその理由が解明されていないというのが現状である。以下、ウィキの「モズ」の当該箇所を引用しておく。『モズは捕らえた獲物を木の枝等に突き刺したり、木の枝股に挟む行為を行い、「モズのはやにえ(早贄)」として知られる。稀に串刺しにされたばかりで生きて動いているものも見つかる。はやにえは本種のみならず、モズ類がおこなう行動である』(本邦で見られるモズ科はモズ

Lanius bucephalus 以外に、アカモズ Lanius cristatus superciliosus・シマアカモズ Lanius cristatus lucionensis・オオモズ Lanius excubitor・チゴモズ Lanius tigrinus の五種)。『秋に最も頻繁に行われるが、何のために行われるかは、全く分かっていない。はやにえにしたものを後でやってきて食べることがあるため、冬の食料確保が目的とも考えられるが、そのまま放置することが多く、はやにえが後になって食べられることは割合少ない。近年の説では、モズの体が小さいために、一度獲物を固定した上で引きちぎって食べているのだが、その最中に敵が近づいてきた等で獲物をそのままにしてしまったのがはやにえである、というものもあるが、餌付けされたモズがわざわざ餌をはやにえにしに行くことが確認されているため、本能に基づいた行動であるという見解が一般的である』。『はやにえの位置は冬季の積雪量を占うことが出来るという風説もある。冬の食糧確保という点から、本能的に積雪量を感知しはやにえを雪に隠れない位置に造る、よって位置が低ければその冬は積雪量が少ない、とされる』(私も富山で山里の古老から聞いた記憶がある)。なお、丘先生は「はやにえ」とするが、正しい歴史的仮名遣では「はやにへ」である。

「歌にまで詠んだもの」万年青氏のブログ「野鳥歳時記」の「モズ」に、以下の二首が挙げられている。鑑賞文も引用させて戴く(失礼乍ら、一部の誤表記を直させて貰った)。

垣根にはもずの早贄たててけりしでのたをさにしのびかねつつ 源俊頼

「夫木和歌抄」より。『この歌の意味するところは、モズは前世でホトトギスから沓(くつ)を買ったが、その代金(沓手)を払うことが出来なかった。現世になってモズはその支払いの催促を受け、はやにえを一生懸命つくってホトトギス』(「しでのたおさ」はホトトギスの異称。)『に供えているのだというのである。モズの不思議な習性は、昔から人の関心を寄せていたようだ』。

榛の木の花咲く頃を野らの木に鵙の早贄はやかかり見ゆ 長塚節

『榛の木の花は、葉に先立って二月頃に咲き、松かさ状の小果実をつける。これが鳥たちにとって結構な餌となるので、この木があると野鳥が集まる所だと推測できる。謂わば、探鳥の目当てのシンボルともなる木で』ある、と記される。「榛」は「はん/はんのき」と読み、ブナ目カバノキ科ハンノキ

Alnus japonica のこと。

「みさご」タカ目タカ亜目タカ上科ミサゴ科ミサゴ属 Pandion に属する鳥の総称。Pandion haliaetus のみとする説と、 Pandion cristatus の二種目をおく説とがある。

「みさご鮓」ウィキの「ミサゴ」には以下のようにある。『「本草綱目啓蒙」において、ミサゴは捕らえた魚を貯蔵し、漁が出来ない際にそれを食すという習性が掲載され、貯蔵された魚が自然発酵(腐敗でもある)することによりミサゴ鮨となると伝えられていた。ミサゴ鮨については「甲子夜話」(松浦静山)、「椿説弓張月」(曲亭馬琴)などにも登場する。ミサゴが貯蔵した発酵し、うまみが増した魚を人間が食したのが寿司の起源であると伝承される。そのため、「みさご鮨」の屋号を持つ寿司屋は全国に少なからず点在している。また「広辞苑」にも「みさごすし」の項目があり、解説がある』(「広辞苑」には「鶚鮨(みさごすし)」として『ミサゴが岩陰などに貯えて置いた魚に潮水がかかって自然に鮨の味となったもの。』とある)。『この逸話に対して反論者もいる。動物研究家實吉達郎は自著「動物故事物語」において、ミサゴにそのような習性もなければ十分な魚を確保する能力もないとし、この話を否定している』。『なお、類似した伝説としては、サルがサルナシなどの果実を巣穴に貯めて「製造した」猿酒や養老の滝がある』と記す。少なくとも、ウィキのこの項を書いた人物は「猿酒や養老の滝」伝承を最後に引っ張る以上、本説を否定しているものと考えられる。丘先生、どうもこれは現在、肯定派には分が悪そうです。そんな気がしてました――だって、先生――ミサゴの英名は“Osprey”――今や悪名高き、先の注で出した米軍のVTOL機なんですもの……

『「ぢが蜂」が穴の内に「くも」を貯へる』膜翅(ハチ)目細腰(ハチ)亜目ジガバチ科ジガバチ亜科ジガバチ属ジガバチ Ammophila sabulosa infesta 或いはジガバチ科 Sphecidae に属するハチ類の総称。特異にして多様な習性を持つ幼年期を捕食寄生者として過ごす寄生昆虫である。餌はクモ類の他、チョウやガの幼虫で、私の大好きなファーブルの観察で知られように、麻酔針で麻痺させ、卵を産み付け、土中の穴やワラなどの管・木部の穴に封入、餌は常に新鮮にして、生きながら幼虫が内側から食い殺す、という素敵な奴である。ワラなどの管、木部の穴(穿孔性の甲虫などが開けた穴を利用することが多い)を利用する。種によっては土中に穴を穿つものもある。

「穀物を貯へる蟻の類になると、雨の降つた後に穀粒を地上に竝べ、日光に當てて一度芽を出させ、次にその芽を嚙み切って萌(もや)しを再び巣の内に運んで貯藏するなど、實に驚くべきことをする。」この蟻、いろいろ調べてみたが、遂に同定出来なかった。最後まで私の中で残ったのは膜翅(ハチ)目細腰(ハチ)亜目スズメバチ上科アリ科フタフシアリ亜科クロナガアリ

Messor aciculatus 及び同属のクロナガアリ類である。ウィキの「クロナガアリ」によれば、『働きアリが地上で活動するのはほぼ秋に限られ、秋になると巣の入り口を開け、巣を補修した土を巣穴の周囲にうす高く積み上げる。働きアリは他のアリのように昆虫の死骸などを運ぶことはなく、もっぱら巣の周囲のオヒシバやエノコログサなどイネ科植物の実を回収し、巣穴に運びこむ。小さな草の実を回収するため、回収作業もほぼ一匹ずつで行う。巣の中では運びこんだ実の殻を剥ぎ、食料庫に蓄える』とある(アラビア数字を漢数字に代えた)。しかし、『秋以外はほぼ巣穴を閉ざし地下生活をする』ともあり、そもそもが降雨時にその穀類を外に運び出して浸水発芽させ、晴天時に乾かして、それを再度食糧庫に貯蔵するという特異的行動の記載がないから違う。識者でも昆虫少年でも、どうか、御教授下されい! このアリは誰!?]

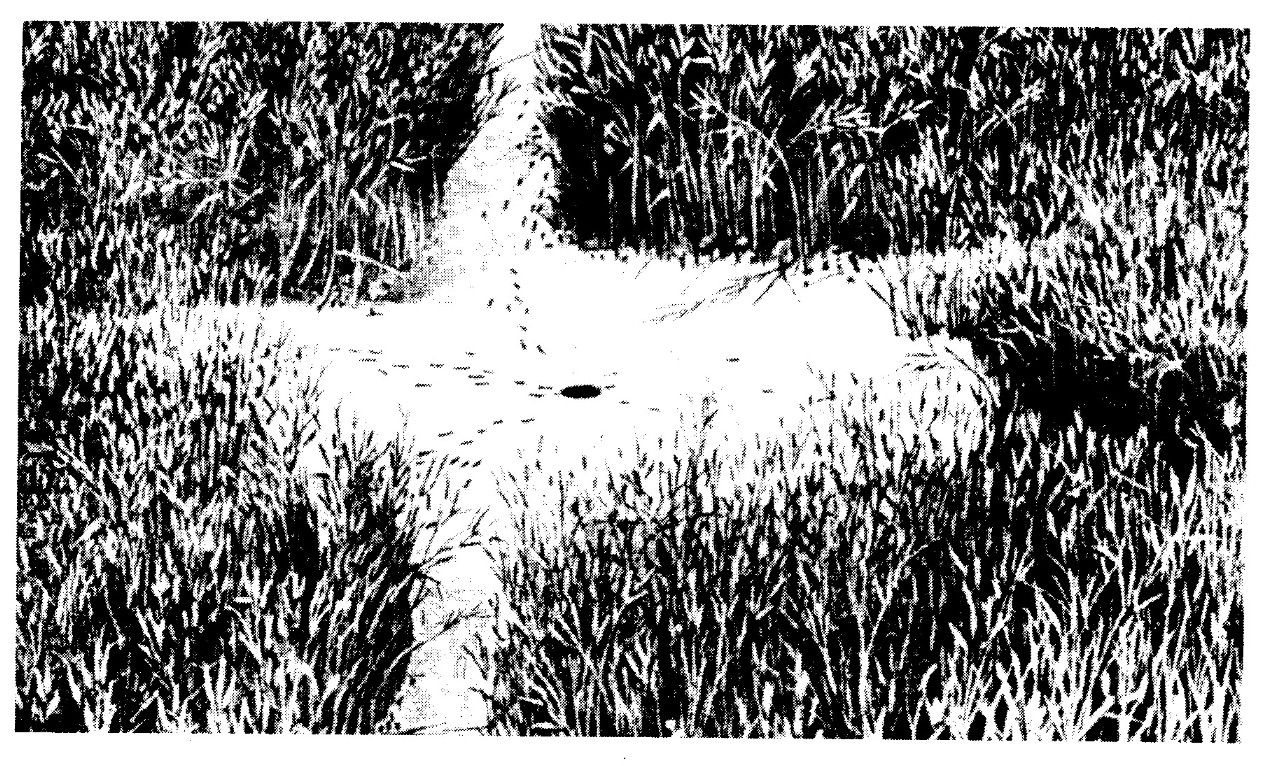

[收穫蟻]

アメリカ合衆國のテキサス邊に住む蟻には一種、收穫蟻と名づけるものがある。これは昔の博物書には、自身にわざわざ種子を蒔いて、絶えずよく世評をして終に刈入れまですると書いてあつたために、非常に有名になった。蟻がわざわざ種子を蒔くといふことは眞實でないらしいが、一種の草だけを保護し、他の雜草を除いて、終に熟して落ちた種を拾ひ集めて巣の内に貯へることは事實である。この蟻も普通の蟻と同じく地中に巣を造るが、巣の入口の穴を中心としておよそ一坪〔一・八メートル×2=約三・三平方メートル〕か二坪かの圓形の地面には、たゞ一種いつも定まつた草のみが生えて居て、他の草の混つて居ない所を見ると、如何にも蟻がわざわざその草の種を蒔いた如くに見えるが、これは恐らく落ちた種から生えるのであらう。そしてこの草は米や麥と同じく禾本科の植物で、莖の先に穗が出來て細かい粒狀の實がなるから、その地方では「蟻の米」と呼んで居る。この蟻のことは我が國の小學讀本にも出て居るが、確に農業を營むものというても差支はない。

[收穫蟻]

[中央にあるのは地下の蟻の巣に入るべき入口 列をなして多數に匍つてゐるのは收穫蟻の働蟻 周圍の草は「蟻の米」と名づける禾本科の植物 産地は北アメリカの中部]

[やぶちゃん注:「收穫蟻」これは先に注で挙げたクロナガアリ属 Messor に近い膜翅(ハチ)目細腰(ハチ)亜目スズメバチ上科アリ科フタフシアリ亜科 Pogonomyrmex 属の蟻。北米及び南米に棲息する。英名も“harvester ant”と如何にも牧歌的であるが、騙されてはいけない。シュウカクアリを含むフタフシアリ亜科は非常に強い刺毒や咬毒(噴出毒)を有しており(成分は同族のハチと同様のタンパク質やペプチドその他の生理活性物質の混合物)、例えば同属の

Pogonomyrmex maricopa はLD₅₀=LD半致死量(mg/Kg)が〇・一五で、比較対象として示すならば、例えば、本邦でもしばしば死亡例が報告されるスズメバチ科のクロスズメバチの北米産種の一種である

Vespula pensylvanica では一〇である(Schmidt et al.,(1986)に拠る)。LD半致死量とは、マウスへの当該毒物を静脈注射した場合の半数致死量を示す致死毒性の基準数値のことである。従ってこのLD₅₀は、『値が小さければ小さいほど致死毒性が強い』ということ、少量の毒でも致死性が高いことを意味する。即ち、1キログラムのマウスの半数を殺すのに必要なクロスズメバチの一種 Vespula pensylvanica の毒量は一〇ミリグラムであるのに対して、シュウカクアリの一種 Pogonomyrmex Maricopa では、『たったの〇・一五ミリグラム』ということになるのである。「収穫蟻」の中には同時に「殺人蟻」であるものもいる、ということは付け加えておこう。ただ単に私の読者を脅すためではない、それが自然の掟である、という意味に於いて、である。

「禾本科」「かほんか」と読む。被子植物門単子葉植物綱イネ目イネ科 Poaceae の和名別称。「ホモノ科」(穂物科であろう)とも(「禾本科」は中文では正式な

Poaceae の科名であり、「ホモノ科は学術論文では現在も用いられている)。約六〇〇属一万種が属する。]

[葉切り蟻]

なほ南アフリカの熱帶地方には菌を培養する蟻がある。これは「葉切り蟻」と呼ぶ大形の蟻で、巣は地面の下につくるが、つねに多數で出歩いて樹に登り、鋭い顎で葉を嚙み切り、一疋毎に一枚の葉を啣へて、恰も日傘でもさした如き體裁で巣にに歸つて來る。この事は誰にも著しく目に觸れるから、昔は何のためかと大なる疑問であつたが、その後の周到な研究の結果によると、この菓は巣に持ち歸られてから更に他の働蟻によつて極めて細かく嚙み碎かれ、菌を栽培するための肥料に用ゐられることが明に知れた。巣には處々に直徑三〇糎以上もある大きな部屋があつて、細い隧道で互に連絡し、部屋の内では働噺蟻が葉を嚙み碎いたもので畑を作り、そこへ一種の菌を繁殖させる。この菌は松蕈・椎蕈などと同じやうな傘の出來る類であるが、蟻の巣の内では働蟻が始終世話して居るので、傘狀にはならず、たゞ細い絲の如き根ばかりが茂つて、蟻の餌となるのである。

[蟻の菌畠]

[やぶちゃん注:「菌」読んでゆけば一目瞭然であるが、これは「きのこ」と読む。

「葉切り蟻」ハチ目ハチ亜目有剣下目スズメバチ上科アリ科 Atta 属と Acromyrmex 属に含まれる四十七種の総称。主に中南米の熱帯雨林に棲息する。ウィキの「アリ」の「ハキリアリ」によれば、『集団で行列を組んで様々な種類の木の葉を円く切り取って巣の中へ運び、その葉で培養した菌類を主食にし、培養に使った葉の残りカス等も決まった場所に投棄する。人間以外で農業を行うという珍しい蟻だが、近年では農作物を荒らす害虫として現地では駆除の対象になっている』とする。コロ氏のHP「多様性を求めての旅」の「ハキリアリ」に拠れば、『ハキリアリが育てている菌はアリタケと呼ばれ、ハキリアリの巣の中以外ではみつからない。ではどのような関係かというと、ハキリアリはアリタケの胞子から栄養分である糖分をもらっている。またアリタケは他の菌などの外敵からハキリアリに守ってもらっているという相互共生(mutualism)が成り立っているのだ』。『ハキリアリの巣は成熟した場合だと八〇〇万匹もいると、英語のWIKIに書かれてあったが、普通に書かれているものから判断すると一〇〇万~二〇〇万匹くらいではないだろうか?』『ハキリアリはアブラムシも巣の中に飼っている。これも相互共生という形で形成されている。アブラムシは植物の汁を吸って、糖分が含まれている汁を分泌する。これがハキリアリにとって餌になる。そしてハキリアリはアブラムシを天敵から守ると同時に、アブラムシの卵を巣の中で育てることもする。このため、ハキリアリは農園だけでなく牧場も経営するなどと表現する場合がある』と記しておられる(アラビア数字を漢数字に代えた)。引用元は以下、ハキリアリ社会の階級構造とそれぞれの習性を語り、写真もある。最後にコロ氏は『なんど観察していてもあきない不思議な生き物である。ハキリアリはおなじ熱帯雨林でみれる軍隊アリと比べると狂暴性が低いし、近くで観察していても危害を加えてこないので、みていてとても愛らしい生き物である。』と述べておられる。一読をお奨めする。なお、このアリタケは菌界担子菌門菌蕈亜門真正担子菌綱ハラタケ目ハラタケ科

Agaricaceae に属する。]

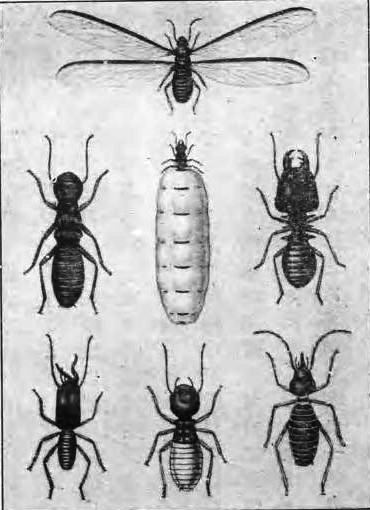

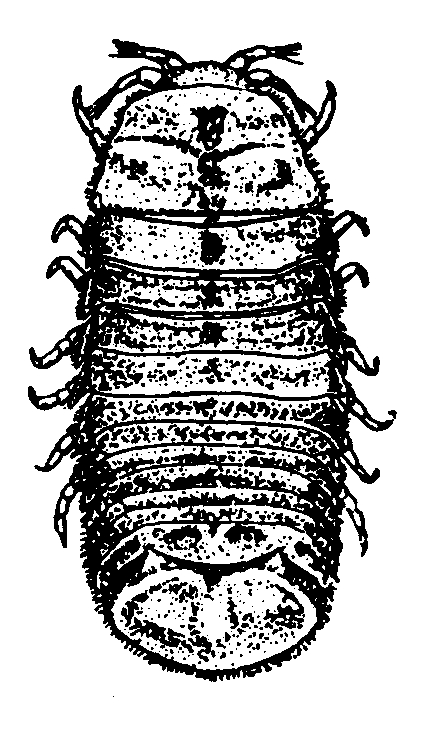

[白蟻 一種類の中に見られる種々の形態の異なつた個體を示す]

白蟻にも菌を作る種類が幾らもある。白蟻といふと素人はやはり蟻の一種かと思ふが、昆蟲學上から見ると蟻と白蟻とは全く別の類で甚だ緣の遠いものである。しかしながら兩方ともに數萬も數十萬も集まつて社會を造つて生活するから、習性には相似た所が少くない。菌の培養の如きもその一つで、白蟻の巣に於ても略々同樣のことが行はれて居る。但し菌の種類も、その作りやうも聊か蟻とは違ひ、また白蟻の種族によつも違ふ。白蟻が菌を養ふ畠は、蟻の如くに木の葉を嚙み碎いたものではなく、白蟻自身の糞であるが、白蟻は主として木材を食するもの故、その糞は木材を細かく碎いた如きものである。木材は誠に滋養に乏しいものであるが、白蟻の糞の畠に繁茂する菌は多量の窒素を含み滋養分に富んで居るから、白蟻のためには甚だ大切な食料である。蟻の方はわざわざ木の葉を嚙み碎いて畠をつくるのであるから、眞に菌を培養することが確であるが、白蟻の方は自身の糞の塊に菌が繁茂して居るのであるから、或は自然に生ずるものではなからうかとの疑も起るが、働蟻を遠ざけて置くと忽ち部屋中が黴だらけになる所を見ると、白蟻の場合に於ても、やはり働蟻の不斷の努力によつて、菌が常に適度に培養せられて居ることが確に知れる。これらはいずれも後に餌となるべきものを、前以て作るのであるから、明に一種の農業である。

[やぶちゃん注:「白蟻」ゴキブリ目シロアリ科 Termitidae の昆虫の総称。言わずもがな、丘先生もおっしゃっている通り、アリはハチ目ハチ亜目有剣下目スズメバチ上科アリ科

Formicidae で、羽を欠く社会性を強く保持したハチの仲間であるのに対し、シロアリはゴキブリが強い社会性を獲得し、たまたま生態に於いてアリと同じような平行進化を遂げたゴキブリの仲間であり、種としては縁遠い。キノコを栽培するシロアリについては、参照したウィキの「シロアリ」によれば、『高等シロアリと呼ばれるシロアリ科のシロアリにはユニークな生態のものがあり、その中にはキノコを栽培するシロアリもある。それらは喰った枯死植物を元にしてキノコを栽培する為の培養器を作る。それを入れるための巣穴を特に作る必要がある。日本では八重山諸島に分布するタイワンシロアリが地下に巣穴を掘り、そのあちこちにキノコ室を作る』とある。沖縄本島より南に生息するこのタイワンシロアリ Odontotermes formosanus が栽培するキノコはキシメジ科オオシロアリタケ Termitomyces eurrhizus であるが、何と、これは人間の食用にもなる。タイワンシロアリとオオシロアリタケの共生を含め、最後には「オオシロアリタケのソテー」を紹介してくれる、沖縄県立博物館公式サイトの主任学芸員田中聡氏の「オオシロアリタケのソテー:シロアリと菌類のコラボレーションに舌鼓」は必読である。]

[白蟻の菌畠]

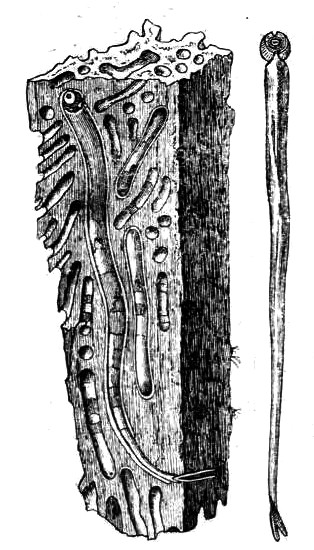

樹木の幹の中に生活する小さな甲蟲の中にも菌を利用するものがある。「ゴム」・茶・甘蔗・蜜柑など熱帶地方の有用植物は、幹を喰ふ小甲蟲のために年々大害を受けるが、これらの蟲類の造つた細い隧道の内面には、處々に微細な菌類が澤山に生じ、甲蟲は少しづつこれを食つて生きて居る。これなども不完全ながら蟻や白蟻が菌を作るのに比較することが出來よう。農業などの如き、稍々遠き未來の成功を豫期して現在の勞働に從事するといふことは、生物界には決して多くはないが、しかしその皆無でないことは以上の數例によつて確に知ることが出來る。

[やぶちゃん注:「農業などの如き、稍々遠き未來の成功を豫期して現在の勞働に從事するといふこと」なんだか、こう書かれると、農業はやっぱり崇高だという気がしてくる。]

四 殺して食ふもの

動物には植物を食ふものと動物を食ふものとがあるが、いづれにしても食はれただけの餌は死んで消化せられるのであるから、すべて殺されるのであるが、植物は泣きも叫びもせぬため殺して食ふといふ感じを起こさぬ。これに反して、動物の方は、攻められれば多少抵抗し、傷つけられれば痛みの聲を發し、力が盡きれば悲しく鳴くなど、愈々殺され食はれてしまふまで、一刻一刻と死に近づく樣子が如何にも憐に見える。しかして植物を食ふ動物と、動物を食ふ動物とはいづれが多いかといふと、陸上では植物が繁茂して居るために、植物を食ふ動物も多數にあるが、一度海岸を離れて大洋へ出て見ると、殆ど悉く肉食動物ばかりで、植物を食するものというては僅に表面に浮かんで居る微細な種類のみに過ぎぬ。されば殺して食ふことは動物生活の常であつて、前に述べた止まつて餌を待つものも、進んで餌を求めるものも、結局は殺して食ふのである。但し同じく殺して食ふといふ中にも、相手と戰ひ、その抵抗に打ち勝つて殺すものもあれば、無抵抗の弱い者を探して食ふものもあり、殺してから食ふものもあれば、食つてから殺すものもあり、また中には死骸を求めて食ふものなどもあつて、種屬が違へば、殺しやうや食ひやうにも種々相異なる所がある。

獅子・虎・鷲・鷹などのやうな所謂猛獸や猛禽の類は、飽くまで強い筋肉と鋭い爪牙とを以て比較的大きな餌を引き裂いて殺すが、「いか」・「たこ」の類、「えび」・「かに」の類なども、同樣の手段で生きた餌を引き裂いて食ふ。昆蟲の中でも益蟲といつて他の蟲類を食ふ種類は多くは、顎の力によって餌を嚙み殺すものである。「とんぼ」などはその一例で、盛に他の昆蟲類を生きたまゝ捕へて食ふが、それがため養蜂家に對しては甚だしく害を與へる。「げじげじ」なども夜間燈火の近くに匐つて來て蛾の來るのを待ち受け、多數の長い足で蛾の翅を押さえて動かさず、忽ち頭から嚙み始めるが、その猛烈なることは、虎が羊が食ふのと少しも違はぬ。猫が鼠を捕り、鷹が雀を捕ることは誰も知る通りで、この位に互の力が違ふと容易に食はれてしまふが、動物には餌を殺すに當つて何か特殊の手段を用ゐるものもある。その最も普通なのは毒を以て攻めることで、獸や鳥には毒のあるものは少ないが、蛇類には劇しい毒を有するものが澤山にあり、熱帶地方では年々そのために命を落す人間が何萬もある。毒蛇が餌を食ふときにはまづ口を開いて上顎の前端にある長い牙を直立させて、これで速に打つて傷口に毒液を注射するのであるが、その運動も速いが毒の利くのも實に速なもので、打たれたかと思ふと餌になる動物は忽ち麻痺を起し、腰が拔けて動けなくなつてしまふ。「くも」や「むかで」に螫されると毒のために劇しく痛むが、「さそり」の尾の先の毒は更に恐しい。なほ海産動物にも有毒のものは幾らあるか知れぬ。

[さそり]

[やぶちゃん注:「げじげじ」節足動物門多足亜門ムカデ上綱唇脚(ムカデ)綱改形(ゲジ)亜綱(背気門類)ゲジ目ゲジ科 Scutigeridae。標準和名はゲジ。難読漢字でよく出るが漢字では「蚰蜒」と書く。本邦産は二種でゲジ

Thereuonema tuberculata と オオゲジ Thereuopoda clunifera。参照したウィキの「ゲジ」には語源として、『天狗星にちなむ下食時がゲジゲジと訛ったとか、動きが素早いことから「験者(げんじゃ)」が訛って「ゲジ」となったという語源説がある』とするが、あまりピンとこない(『天狗星にちなむ下食時』とは「ときげじき」と読み、流星の一種である天狗星の精が食事のために下界に下りて来る時を指す。この折りに食事をすると食物の栄養が全て天狗星の精に吸い取られてしまうとされ、また、その残りを食べると災いがあるとして、古来の暦注下段(暦の最下段に書かれる日々の吉凶についての暦注)では凶日とされた〈以上はウィキの「暦注下段」に拠る〉)。虫嫌いの私が最も恐懼する虫である。言わずもがなであるが、クモ類(蛛形綱)やムカデ・ゲジ類(多足亜門唇脚綱)は昆虫ではない。

「さそり」節足動物門鋏角亜門クモ綱サソリ目 Scorpiones に属する動物の総称。クモ類の中では進化の最初期に分化したグループと考えられている。丘先生はかなり脅した表現を用いておられるが、ヒトに対して致命的な毒を持つ種はサソリ類凡そ一〇〇〇種の内、僅か二十五種と少ない。]

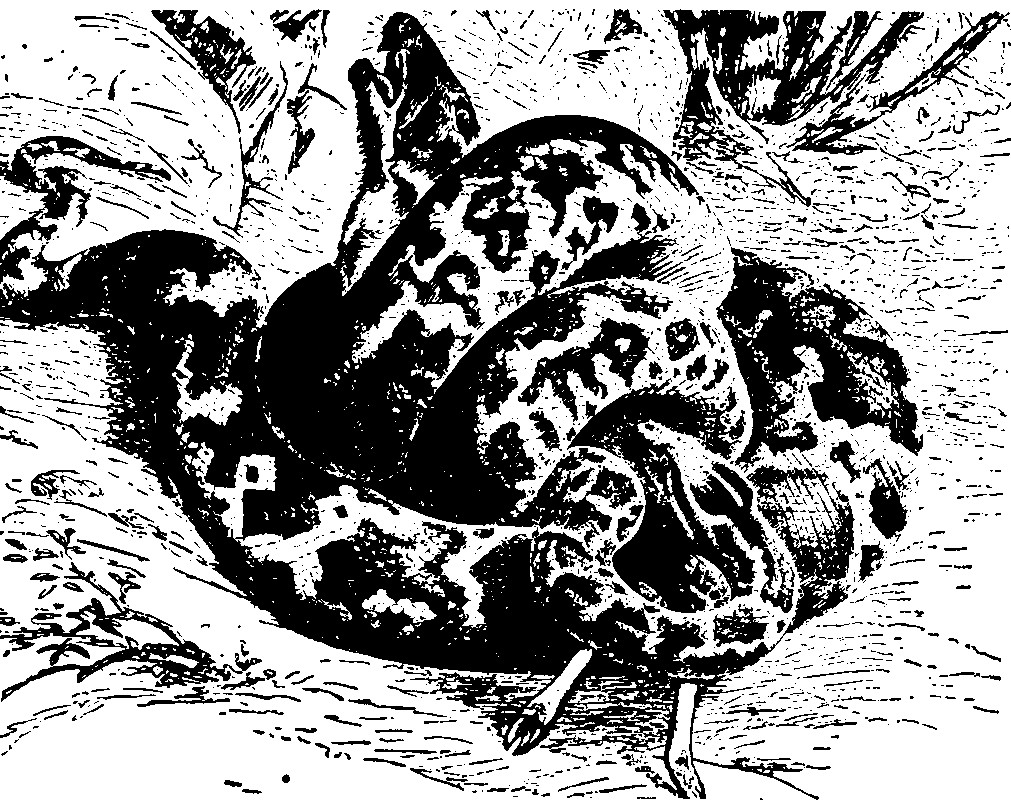

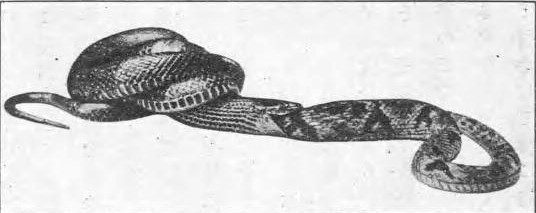

大きな蛇が餌を殺すには長い身體を卷き附け、順々に締めて窒息させ、更に骨片なども折れるまで壓縮する。熱帶地方に産する蛇には、長さが七米も九米もあるものがあるが、かやうな大蛇は隨分馬や牛でも締め殺すことが出來る。また「ワニ」などは陸上の動物が水を呑みに來る所を水中で待つて居て、急に啣へて水中に引き入れ溺れさせてからこれを食ふのである。

[兎を殺す大蛇]

餌となる動物を生きたまゝ引き裂いて食ふ動物は、自然性質も殘忍で、單に引き裂くことを娯む如くに見える。「いるか」の類は常に「いか」を食とするが、「いるか」が「いか」の群れを見附けると、食へるだけこれを食ふのみならず、食はれぬものも皆嚙み殺す。かやうな跡を船で通ると、半分に嚙み切られ死んで居る「いか」が無數に浮いて居る。これは「いるか」に限らず他の猛獸類にも多少その傾があるやうに見える。

[やぶちゃん注:「娯む」は「たのしむ」と訓ずる。私がここを読みながら感じること――捕鯨を残酷で野蛮だという人々は――このイルカのイカへの「蛮行」を――『神のように許し給う』ということである。――]

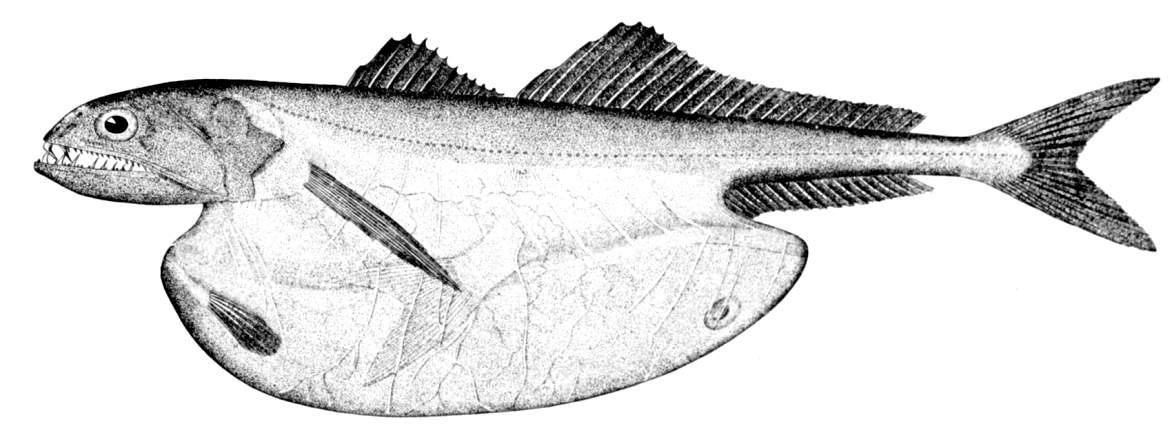

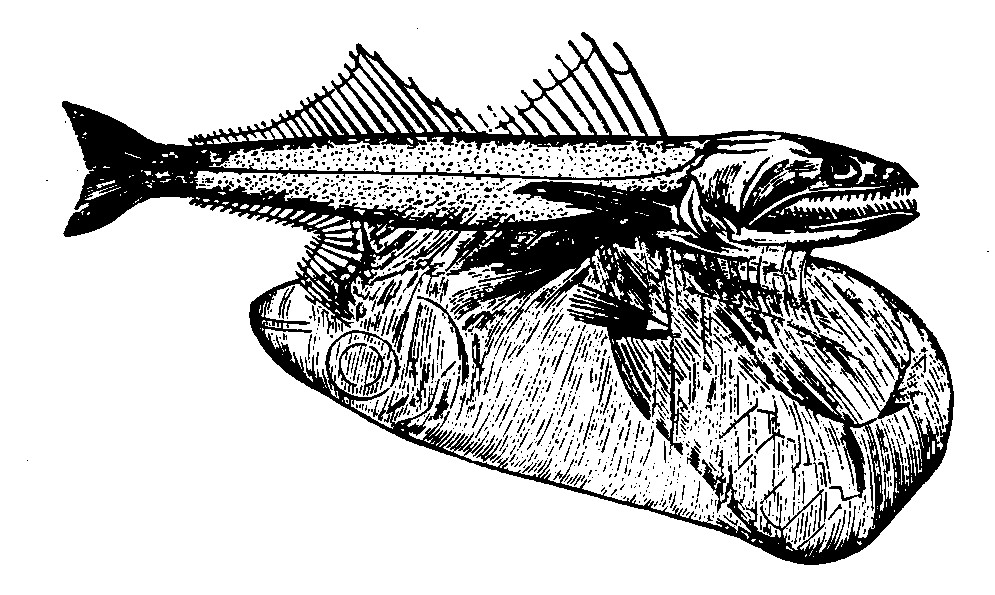

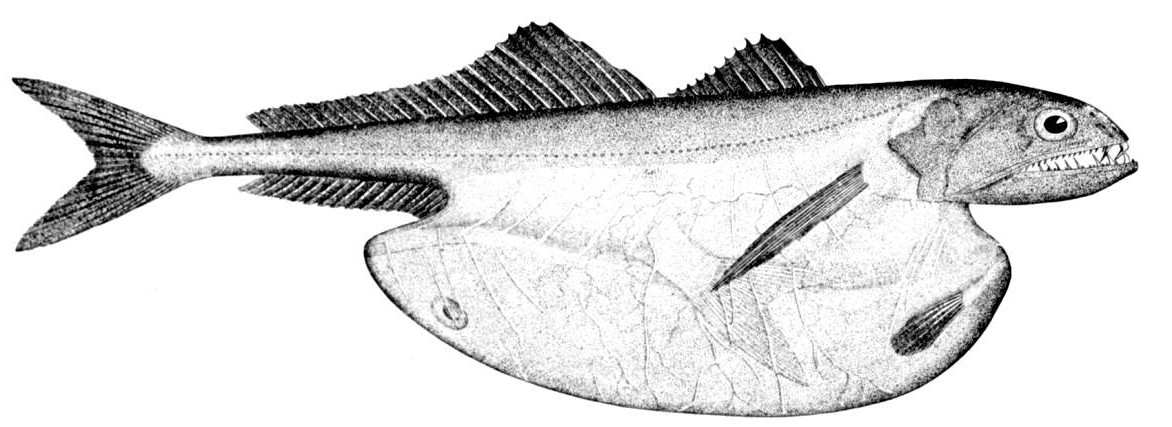

餌を嚙まずに丸呑みにするものには生きたまゝ食ふものが多い。鶴や「さぎ」が「どぜう」を食ふのもその例であるが、最も著しいのは蛇である。蛇が蛙を呑む所を見るに、まづ後足を口に啣へ、次に體の後端から呑み始めて次第に呑み終るが、蛙はなほ生きて居るから強ひて蛇に吐かせると、蛙はそのまゝ躍ねて逃げて行く。蛇が自身の直徑の數倍もある大きな動物を丸呑みにするのも驚くべきことであるが、深海の魚類などには、身體の大きさに比して更に大きなものを呑むものがある。ここに圖を掲げた魚などは自身より大きな魚を呑んだので、呑まれた魚は二つに曲つて、漸く呑んだ魚の胃の中に收まつて居る。

[魚を呑んだ魚

呑まれた魚の尾鰭の上に重なつて見えるは飲んだ魚の腹鰭]

[やぶちゃん注:この挿絵の魚は新鰭亜綱棘鰭上目スズキ目クロボウズギス科オニボウズギス Chiasmodon niger 若しくは同クロボウズギス科 Chiasmodontidae に属する他のボウズギス属(クロボウズギス属 Pseudoscopelus・ワニグチボウズギス属 Kali・トゲボウズギス属 Dysalotus)と思われる。私にはオニボウズギス Chiasmodon niger の確率が高いように思われる。何故なら、以下に参照したウィキの「オニボウズギス」にパブリック・ドメインで示される同種の図譜①(Black swallower, ''Chiasmodon niger''. From plate 74 of ''Oceanic Ichthyology'' by G. Brown Goode and Tarleton

H. Bean, published 1896)とこの図が極めてよく似ているからである。オニボウズギス(鬼坊主鱚)は深海六〇〇から一〇〇〇メートルほどの深さに住む深海魚で、体長は一〇~三〇センチメートル、口に鋭い歯が生え、肌は透けるように薄い。口は大きく開くが、これが本種の最大の特徴である、自分の数倍もある大きな獲物を無理矢理胃の中に納めるのに適した構造となっている。『本種は普段はごく普通の魚に見えるが、自分よりも大きな獲物を呑み込んだ結果、胃が猛烈に膨れあがり、体の容積の数倍にもなる。その胃の中の捉えた獲物の姿が、透けた体表を通して見えてしまう程である』。『この大きく膨らんだ胃によって、エサの乏しい深海で長期間栄養を保つとされている。歯が鋭いのは、そういった獲物を捕らえた場合、決して逃がさないようになっていると思われる』(引用はウィキ本文)とあるが、この解説の中で『本種の最大の特徴』としている点、以下に示した①の反転画像②と較べてみても、頭部尖端及び尾鰭・側線の形状に違いが見られるが、本書の図譜はかなりタッチが荒く、描画上の相違とも取れるからである。

①

②

大方の御批判を俟つものである。]

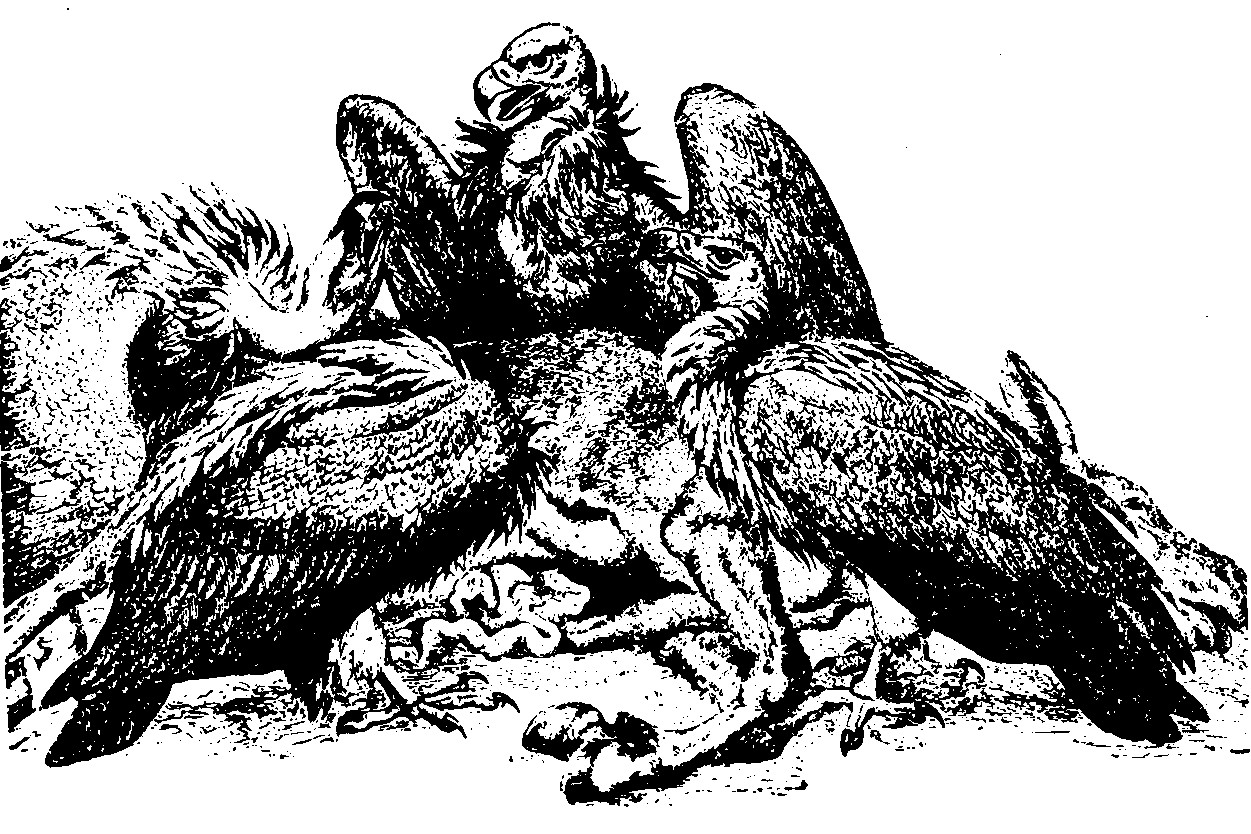

[はげわし]

肉食動物の中には、自身で餌を殺さずに死骸の落ちて居るのを探して食つて歩く種類もある。エジプトの金字塔(ピラミッド)の繪などに、よく虎と狼との中間のやうな猛獸の畫いてあることがあるが、これは「ヒエナ」〔ハイエナ〕といふ獸で、常に死體を求めて食物とする。鳥の中では「はげわし」と稱するものが屍骸の腐りかゝつたのを食ふので有名である。この類の鳥は日本の内地には一種も居ないが、朝鮮からアジア大陸・ヨーロッパ大陸邊には澤山居る。頸は稍々長く、頭と頸とは露出して、恰も坊主の如くであるが、馬や牛の屍骸でもあると忽ちそこへ集まつて來て、皮を嚙み破り、腹の中へ頭を突き込んで腐つた腸や腎などを貪り食する。昆蟲の中に「しでむし」というのがあるが、これなども屍體を食ふのが專門で、鼠や「もぐら」の死體でも見つけると、その處の土を掘つて終に土中に埋めてしまひ、後にこれを喰ふのである。海岸の岩の上などに澤山に活發に走り廻つて居る「ふなむし」も、好んで死體を食ふもので、海濱に打ち上げられた動物の屍體は忽ちの中にこれに食ひ盡され、たゞ骨格のみが綺麗に後に殘る。

[しでむし]

[やぶちゃん注:「ヒエナ」丘先生が念頭においておられるのは、エジプトを挙げておられるのでネコ目ハイエナ科ハイエナ亜科ブチハイエナ Crocuta crocuta 及びシマハイエナ Hyaena hyaena であろう。背中に剛毛が生えている様が豚に似ていることから、シマハイエナの属名“Hyaena”及び英名“hyena”は、雌豚を意味する古典ギリシア語“huaina”に由来する。

「しでむし」鞘翅(コウチュウ)目多食(カブトムシ)亜目ハネカクシ上科シデムシ科 Silphidae に属する昆虫の総称。「死出虫」。時に「埋葬虫」とも漢字表記する。

「ふなむし」甲殻綱等脚(ワラジムシ)目ワラジムシ亜目フナムシ科フナムシ Ligia exotica。]

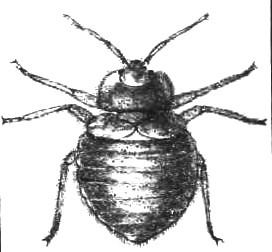

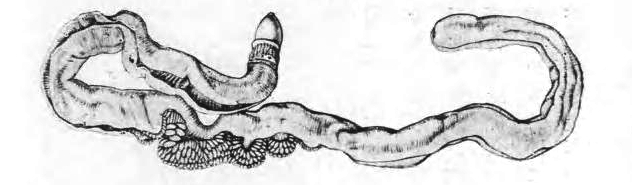

五 生血を吸ふもの

[蛭の體の前端を腹面より切り開いて三個の顎を示す]

血は動物體の大切なもので、血を失つては命は保てぬ。食物が消化せられて滋養分だけが血の方へ吸收せられるのであるから、血は殆ど動物體の精分を集めたものというて宜しい。動物を全部食へば、毛・爪・骨などの如き不消化物も共に消化器の内を通過するが、血にはかやうな滓がない。それ故、もし血だけを吸ひ取つてしまへば、遺骸は捨て去つても、あまり惜しくはない。肉食する動物の中には實際餌を捕へると、血だけを吸つて殘りは捨てて顧みず、その肉を食ふ手間で寧ろ次の餌を捕へてその血を吸はうとする贅澤なものがある。「いたち」などはその一例で、鷄を捕へて殺しても、たゞ、血を吸つて皮を捨てる。南アメリカの「かうもり」にも生血を吸ふとて評判の高いものがある。血を十分に吸つてしまへば、吸はれた動物は、無論死ぬに定つて居るが、吸ふ動物が小さくて、吸はれる動物が大きな場合には、僅に血の一部分を吸ふだけであるから、吸はれた方は死ぬに至らず、吸つた方だけが十分に滋養分を得る。「のみ」・蚊・「だに」・「しらみ」などは、かやうな例で、常に相手に少しく迷惑をかけるだけで、これを殺さずに屢々生血を吸つて生活して居る。蛭などは毎囘稍々多くの血を吸ふから、血をとる療法として昔から醫者に用ゐられた。廣く動物界を見渡すと、陸上のものにも、海産のものにも、他の生血を吸つて生きて居るものはなほ澤山にある。金魚や鯉の表面に吸いつく「てふ」〔チョウ〕、鮫の皮膚に附著して居る「さめじらみ」、その他普通には知られて居ない種類が頗る多い。そして血を吸ふには相手の動物の皮膚に傷をつけ、若しくは細かい穴を穿つことが必要であるから、血を吸ふ動物には無論それだけの仕掛けは具はつてある。例へば、醫用蛭には口の中に三個の小さな圓鋸状の顎があり、これで人の皮膚を傷をつける。それ故、蛭に吸はれた跡を蟲眼鏡で見ると、三つ目錐で突いた如き形の切れ目がある。貝類や魚類の血を吸ふ蛭には口のなかに細長い管があり、これを口から延し出して、相手の皮膚に差入れる。蚊の口は細い針を束ねた如く、「のみ」、「なんきんむし」の口は醫者の用ゐる注射針の如くで、いづれも尖端を皮膚に差込み、咽喉の筋肉をポンプの如くに働かせて血液を吸ひ込む。[やぶちゃん注:本文途中であるが、図を挿む。実際の文章は続いている。]

[南京虫]

[南京虫の口]

「しらみ」・「だに」などの口の構造も略同樣である。かやうな口の構造は血を吸ふには至極妙であるが、その代り他の食物を食ふには全く適せぬ。およそ何事によらず全く專門的に發達してしまふと、それ以外には一向役に立たぬやうになる。動物の口の構造なども或る一種の食ひ方だけに都合の宜いやうに十分發達すると、すべて他の食ひ方には到底間に合はなくなる。それ故、血を吸つて生きて居る動物は、血を吸ふ相手のないときは、たとひ眼の前に他の食物が何程あつても食ふことが出來ぬのが常であり、隨つて一度血を吸ふ機會に遇うたときに腹一杯に血を吸ひ込んでおく必要がある。血を吸ふた蚊を擲き殺すと、身體の大きさに似合はぬ程の多量の血の出ることは人の知る通りであるが、蛭類の如きも、身體の構造は恰も血を容れるための嚢の如くで、頭から尻までが殆ど全部胃嚢であるといへる。身體がかくの如くであるのみならず、性質もこれに伴つて血を吸ひ始めると、腹一杯に吸ひ溜めるまでは決して口を離さぬ。ヨーロッパ産の醫用蛭は日本産のものよりは遙に大きくておよそ五倍も多く血を吸ふが、醫者がこれを用ゐるときには尻の方を切つて置く。かくすると吸ひ入れた血は尻の切れ口から體外へ流れ出るから、いつまで經つても腹一杯にならず、蛭はいつまででも血を吸つて居る。

[蛭の解剖圖

胃の全身に充ちたのを示す]

[やぶちゃん注:『「いたち」などはその一例で、鷄を捕へて殺しても、たゞ、血を吸つて皮を捨てる。』この叙述は現在の動物学的知見からは残念ながら誤りである。食肉(ネコ)目イタチ科イタチ亜科イタチ属

Mustela のイタチ類は肉食主体の雑食性で、カニ・ザリガニ・蛙・昆虫・小鳥・鼠・魚・木の実など様々なものを採餌するが、よく言われる(そして丘先生も信じておられた)鶏の血を吸うというのは誤りで、イタチには吸血習性はない(複数の資料で確認した)。但し、イタチは獲物が多数目の前にいた際、必要捕食量を無視して多量且つ無目的に捕殺してしまう傾向があり、尚且つ、獲物が自分より大きい場合は、獲物の首筋や喉に噛み付き、鋭い牙で血管を切断して殺傷する。そのため、家畜の鷄などが襲われた場合、致命傷を負って生きながら放血し、身体から血液が失われた状態で多数が死亡するケースがある。古人がこれを見て、イタチは鷄から吸血すると誤認したものと考えられる(以上の記載は「Yahoo!知恵袋」のイタチの食性についての質問の回答を参照にした)。丘先生のような碩学の生物学者さえも、大正期にはそれを信じていた人が多いという訳である。

『南アメリカの「かうもり」にも生血を吸ふとて評判の高いもの』南北アメリカ大陸に分布する哺乳綱獣亜綱コウモリ目陽翼手亜ウオクイコウモリ下目ウオクイコウモリ上科チスイコウモリ科チスイコウモリ属ナミチスイコウモリ

Desmodus rotundus。チスイコウモリ科の模式属。主に鳥類やウシ・ウマ・ブタ等の家畜類から吸血する。コウモリ目では本種のみが哺乳類の血液も摂取する。また、コウモリ類では例外的に歩行が得意であり、眠っている獲物の近くに着地し、地面を歩いて忍び寄り、鋭い歯で獲物の体毛のない部分に噛みついた後、傷口に舌を高速で出し入れすることで吸血する。三〇分程で、自分の体重の四〇%もの血液を摂取することが可能。本種は小型であるため、血液を摂取した後は血液の重量やその消化のために飛行が不可能となり、地面を飛び跳ねるようにして移動する。但し、人を襲うことは稀であれる(以上は、ウィキの「ナミチスイコウモリ」を参照した)。

『金魚や鯉の表面に吸いつく「てふ」』節足動物門甲殻亜門顎脚綱鰓尾亜綱チョウ目 Arguloida に属する甲殻類鰓尾類に含まれる一群。主に魚類の外部寄生虫で日本ではチョウ

Argulus japonicas が普通種として知られ、別名ウオジラミとも呼ぶ(但し、この呼称は次注に掲げる、全く異なる種である、甲殻亜門顎脚綱橈脚(カイアシ)亜綱新カイアシ下綱後脚上目に属するシフォノストム(ウオジラミ)目

Siphonostomatoida の同形態で同様の魚類外部寄生虫にも用いられるので要注意)。漢字表記「金魚蝨」であるが、和名の由来は不詳。以下、ウィキの「鰓尾類」より引用する。『薄い円盤状の体の甲殻類で、淡水の魚類の外部寄生虫である。鰓尾綱では最もよく知られたものである。吸盤や鈎など、魚にしがみつく構造を持つと同時に、游泳の能力も持ち、よく泳ぐことができる。養魚場など、魚を多数飼育している場所では重篤な被害を出すことがある』。すべて小型で、概ね三~六ミリメートル前後、『ほぼ透明で、黒い色素が点在する。全体に円盤形をしている。これは、頭胸部が左右に広がり、さらに腹部の両側にも広がって全体の形を作っているためである。そのため、全身で吸盤になるような構造をしている。頭部の先端付近の腹面には、触角に由来する二対の小さな鈎がある。その後方、腹側に一対の大きな吸盤を持つ。その吸盤は第一小顎の変形したものである』。『腹部は頭胸部に埋もれたようになっているが、はっきりした体節があって五節あり、最初の節には顎脚が、残りの四節には遊泳用に適応した附属肢がある。尾部は頭胸部の形作る円盤から突き出しており、扁平で後端が二つに割れる』。習性は『キンギョ、コイ、フナなどの淡水魚類の皮膚に寄生して鋭い口器で、その血液を吸う外部寄生虫である。全身のどこにでもとりつき、体表に付着した姿は鱗の一枚のように見える』、『自由に游泳することができるため、時折り宿主を離れて泳』ぎ、三~五日間ならば宿主を離れても死ぬことはない。『ただし、魚を離れて泳ぎだしたものが魚に食われる例も多いようである』。本種は私は一般に知られているとは思われないので、ウィキから長々と引用したが、養魚家の間では最も嫌われる害虫の一つとして古くから知られる。『体液を吸われて魚が衰弱するだけでなく、体表に傷を付けられることからミズカビ類の侵入を引き起こしやすいと言われる』とある。

『鮫の皮膚に附著して居る「さめじらみ」』前注に掲げた甲殻亜門顎脚綱橈脚(カイアシ)亜綱新カイアシ下綱後脚上目に属するシフォノストム(ウオジラミ)目サメキジラミ科 Pandarus 属サメジラミ Pandarus satyrus。英文サイト“The Dorsal Fin – Shark News”の“Pandarus satyrus”で軟骨魚綱板鰓亜綱ネズミザメ目ネズミザメ科ホホジロザメ Carcharodon carcharias に寄生する本種の動画(といってもサメジラミが動くわけではないが、抽出個体などはエイリアンぽくて必見!)が見られる。

「圓鋸」は「まるのこ」と読む。

「南京虫」昆虫綱半翅(カメムシ)目異翅亜目トコジラミ科トコジラミ Cimex lectularius の別称。昨今、復活の兆しを見せており、つい一昨日のニュースでもやっていたが、私が面白く思うのは、本種がシラミ目ではなく半翅(カメムシ)目である点と、近年分かってきた共生細菌である真正細菌プロテオバクテリア門αプロテオバクテリア綱リケッチア目アナプラズマ科ボルバキア属 Wolbachia(昆虫に高頻度で共生、ミトコンドリアのように母から子に遺伝、昆虫宿主の生殖システムを自身の棲息に合わせて操作することから、利己的遺伝因子の一種のように見なされている生物である)がいないと、正常な成長や繁殖が困難であることが研究で明らかにされた事実である。不快害虫として嫌がって目を瞑る前に、この辺りを調べてみると、まことに面白いですぞ。]

[ありまき]

動物の中には植物の液汁を吸つて生活するものがあるが、植物の液汁はやはり滋養分を體内に循環させるもので、恰も動物の血液に相當する。それ故、これを吸ふ動物の口の構造は血を吸ふ動物の口と同じやうで、細長い管狀になつて居るものが多い。「ばら」や菊の若芽に集まる「ありまき」、稻田に大害を與へる「うんか」の類はその例であるが、かやうな昆蟲の種類は頗る多くて、陸上の植物には蟲に液汁を吸はれぬものが殆ど一種もない位である。植物は季節に應じて盛んに繁茂し、且固定して動かぬもの故、その液汁を吸ふ蟲は實に十分な滋養分を控へ、恰も無盡藏の食料を貯へた如くで生活は極めて安樂らしく見えるが、これまた決してさやうなわけでない。なぜといふに、滋養分が十分にあれば繁殖も盛になるのが動物の常で、「ありまき」でも「うんか」でも、忽ちの中に非常に殖えるが、數が多くなると生活が直に困難になる。一匹づつでは植物に著しい害を與へぬ小蟲でも、多數になれば液汁を吸はれる植物は枯れてしまふが、植物が枯れれば液汁の供給が絶えるから昆蟲も生存が出來なくなる。またかやうな昆蟲が殖えれば、これを餌として居る動物も同じく殖えて、ややもすればこれを食ひ盡くさうとする傾が生ずる。なほその他にも種々のことが生ずるために、植物の液汁は無盡藏の如くに見えながら、これを吸ふ蟲は決して無限に繁殖し跋扈することを許されぬ。

[やぶちゃん注:「ありまき」アリマキ(蟻牧)で昆虫綱有翅亜綱半翅(カメムシ)目腹吻亜目アブラムシ上科のアブラムシ科 Aphididae・カサアブラムシ科

Adelgidae・ネアブラムシ科 Phylloxeridae に属するアブラムシ類の別称。アリとの共生関係の観察から、古くよりかく呼称された。子供らと話していると、彼らを何かの昆虫の幼虫と勘違いしている者が多いので注することとする。また、ウィキの「アリマキ」によれば、体内(細胞内)に真正細菌プロテオバクテリア門γプロテオバクテリア綱エンテロバクター目腸内細菌科ブフネラ Buchnera 属の大腸菌近縁の細菌を共生させていることが知られ、ブフネラはアブラムシにとって必要な栄養分を合成する代わりに、『アブラムシはブフネラの生育のために特化した細胞を提供しており、ブフネラは親から子へと受け継がれる。ブフネラはアブラムシの体外では生存できず、アブラムシもブフネラ無しでは生存不可能である』とあり、更に二〇〇九年には『理化学研究所の研究によりブフネラとは別の細菌から遺伝子を獲得し、その遺伝子を利用しブフネラを制御している』という恐るべきメカニズムが判明している。是非、以下の理化学研究所の「アブラムシは別の細菌から獲得した遺伝子で共生細菌を制御」という「理研ニュース 二〇〇九年五月号」(ここからPDF版をダウンロード可能)の記事をお読みになられることをお奨めする。

「うんか」「雲霞」「浮塵子」などと漢字表記する。昆虫綱半翅(カメムシ)目ヨコバイ亜目 Homoptera に属する、セミ類以外でその成虫の体長が凡そ五ミリメートル内外のウンカ・アブラムシ・キジラミ・カイガラムシなどの跳躍性若しくは飛翔性を備えた昆虫群を指す特殊な総称である。中でもイネの害虫として知られるのはウンカ科セジロウンカ

Sogatella furcifera・トビイロウンカ Nilaparvata lugens・ヒメトビウンカ Laodelphax striatella などであるが、「ウンカ」という標準和名を持つ種は存在しない。昔、山岳部の子らと話した折り、ウンカが人を刺すことを知らない者が多かったので注することとする。勿論、吸血するのではないが、彼らは樹液吸収の反射的行動をしばしば人の皮膚上でも行う。口針挿入時には彼らの唾液も注入され、それが人によってはアレルギーを起こし、激しい痒みだけではなく、刺傷は人によって黒い痣状となり、一年以上残る場合がある。昔、丹沢に一緒に登って無数に刺された女子生徒の、半年たっても消えぬその傷ましき腕を、私は忘れられないのである。緑色を帯びた昆虫はあまり刺すというイメージがないが、それが落とし穴で、侮ると酷い目に遇うこと請け合いである。

「植物は季節に應じて盛んに繁茂し、且固定して動かぬもの故、その液汁を吸ふ蟲は實に十分な滋養分を控へ、恰も無盡藏の食料を貯へた如くで生活は極めて安樂らしく見えるが、これまた決してさやうなわけでない」以下は、私がしばしば現代文の授業で述べた、日高敏隆先生の『繁栄めいた危機』、繁栄めいた滅亡のシナリオである。――それは――ヒトに於いても全く原理は変わらないということにヒトは愚かにも気づいていない――いや、気づいていながら自分たちだけは例外だ――と愚かにも思い込んでいる哀れな「種」である――]

六 泥土を嚥むもの

血液は全部蛋滋養分よりなるから、これを吸ふ動物は一囘腹を滿たせば長く餓を忍ぶことが出來るが、これと正反對に極めて少量の滋養分より含まぬ粗末な食物を、晝夜休まず食ひ續けることによつて生命を繫いで居る動物もある。「みみず」の如きはその一例で常に土を食ふて居るが、土の中には腐敗した草の根など僅少の滋養分を含んで居るだけで、その大部分は、不消化物として、單に「みみず」の腸胃を通過するに過ぎぬ。血を吸ふ動物を、假に戰爭の際などに一度に大金を儲けるものに譬へれば、「みみず」は眞の薄利多賣主義の商人の如くで、口から入れて尻へ出す食物の量は實に莫大であるが、その中から濾しとつて、自身の血液の方へ吸收する滋養分は甚だ少い。されば「みみず」は生命を保つに足りるだけの滋養分得るためには、絶えず土を食ひ續けて居らねばならぬ。「みみず」は地中に隱れて居るので人の目に觸れぬが、處によつては隨分多數に棲息して居て、それが一疋毎に絶えず土を食ふては糞を地面に出すから、「みみず」の腸胃を通り拔けて地中から地面に移される土の量は、年に積れば實に夥しいことである。熱帶地方の大形の「みみず」では、一疋が一度に地面に排出する糞塊でもここの圖に示した如くに中々大きい。

[「みみず」の糞]

淺い海底の砂の中には「ぎぼしむし」と稱する細長い紐のやうな形の動物が居るが、これなども全く「みみず」と同樣な生活をして居る。全身黄色で頗る柔く、手に摘んでぶら下げようとすると、腸胃の中の砂の重みで身體が幾つかに切れてしまふ。著しくヨードフォルムの香のすることは誰も氣のつく點である。普通のもので長さが〇・六―〇・九米、大きなものになると二・五米以上もあるが、前端には伸縮自在な「ぎぼし」狀の頭があり、これを用ゐて砂を掘り、絶えず砂を食ひながら砂の中を徐に匍匐して居るから、この蟲の身體を通過する砂の量は頗る多い。ときどき體の後端を砂の表面に出して腸の内にある砂を排出するが、砂は粘液のために稍棒狀に固まつて出て來る。そしてかやうな砂の棒は甚だ長くて後から追々出て來るから、次第にうねうねと曲がつて恰も太い饂飩の如くに砂の表面に溜まるが、波の動くために直に壞れて分らなくなる。しかし春の大潮などに淺瀨の乾いた處へ行つて見ると、「ぎぼしむし」の糞は砂の饂飩の如くにかしこにもこゝにも堆く溜つて居る。こゝに掲げた圖は房州館山灣内の洲の現れた處で取つた寫眞であるが、これによつてもおよそ一疋の「ぎぼしむし」が一囘に何程の砂を排出するか大概の見當が附くであらう。

[「ぎぼしむし」]

[「ぎぼしむし」の糞]

[やぶちゃん注:「ぎぼしむし」半索動物門腸鰓(ギボシムシ)綱 Enteropneusta に属する純海産の動物群の総称。ギボシムシを知っている方は殆どおられぬであろうから(ウィキにさえ「ギボシムシ」の項はない)、ここに主に保育社平成七(一九九五)年刊「原色検索日本海岸動物図鑑[Ⅱ]」の西川輝昭先生の記載から生物学的な現在の知見を詳述する。

半索動物門の現生種にはもう一つ、翼鰓(フサカツギ)綱 Pterobranceia があるが、そこに共通する現生半索動物門と二綱の特徴は以下の通り(西川氏の記載に基づき、一部を省略・簡約し、他資料を追加した)。

*

①体制は基本的に左右相称。前体(protosome)・中体(mesosome)・後体(metasome)という前後に連続する三部分から成り、それぞれに前体腔(一個)・中体腔(一対)・後体腔(一対)を含む。これらは異体腔であるが、個体発生が進むと体腔上皮細胞が筋肉や結合組織に分化して腔所を満たすことが多い。前体腔及び中体腔は小孔によってそれぞれ外界と連絡する。

②後体の前端部(咽頭)側壁に、外界に開き繊毛を備えた鰓裂(gill slit)を持つ。鰓裂を持つのは動物界にあって半索動物と脊索動物だけであり、両者の類縁関係が推定される。ウィキの「半索動物」によれば現在、18SrDNAを用いた解析結果などによると、ギボシムシ様の自由生活性動物が脊索動物との共通祖先であることを支持する結果が得られている。この蚯蚓の化け物のようにしか見えない奇体な生物は、正しく我々ヒトの祖先と繋がっているということなのである。

③口盲管(buccal diverticulum)を持つ。これは消化管の前端背正中部の壁が体内深く、円柱状に陥入したもので,ギボシムシ類では前体内にある。口盲管はかつて脊索動物の脊索と相同とされ、そのため半「索」動物の名を得た。現在ではこの相同性は一般に否定されているが(ウィキの「半索動物」によれば、例えば脊索形成時に発現するBra遺伝子が口盲管の形成時には認められないなどが挙げられるという)、異論もある。

④神経細胞や神経繊維は表皮層及び消化管上皮層の基部にあり、繊維層は部分的に索状に肥厚する。中体の背正中部に襟神経索(collar nerve cord)と呼ばれる部分があるが、神経中枢として機能するかどうかは未解明である。

⑤開放血管系を持ち、血液は無色、口盲管に付随した心胞(heart vesicle)という閉じた袋の働きで循環する。

⑥排出は前体の体腔上皮が変形した脈球(glomerulus)と呼ばれる器官で行なわれ、老廃物は前体腔を経て外界に排出される。

⑦消化管は完全で、口と肛門を持つ。

⑧一般に雌雄異体。生殖腺は後体にあり、体表皮の基底膜と後体腔上皮とによって表面を覆われている。外界とは体表に開いた小孔でのみ連絡する。但し、無性生殖や再生も稀ではない。

⑨体表は繊毛に覆われ、粘液で常に潤っている。石灰質の骨格を全く欠き、体は千切れ易い。

腸鰓(ギボシムシ)綱 Enteropneusta は、触手腕を持たず、消化管が直走する点で、中体部に一対以上の触手腕を持ち、U字型消化管を持つ翼鰓(フサカツギ)綱Pterobranceiaと区別される。

*

さて以下は西川先生の「ギボシムシ綱 ENTEROPNEUSTA」の記載に基づくものである(アラビア数字や句読点、表現の一部を本テクストに合わせて変更させて戴き、各部の解説を読み易くするために適宜改行、他資料を追加した)。

*

細長いながむし状で動きは鈍く、砂泥底に潜んで自由生活し、群体をつくることはない。全長数センチメートル程度の小型種から二メートルを超すものまである。[やぶちゃん注:実は本文で丘先生は『普通のもので長さが〇・六―〇・九米、大きなものになると二・五米以上もある』と記しておられるのであるが、ここは講談社学術文庫版では『普通のもので長さが二、三尺(約六〇―九〇センチ)、大きなものになると五尺(約一五〇センチ)以上もある』(丸括弧は講談社編集部による注)とあって、底本の『二・五米以上』というのは「一・五米以上」の誤植である可能性が高いのであるが、言わば瓢箪から駒で、この西川氏の記載から誤りとは言い難いことが判明する)。]

前体に相当する吻(proboscis)は、外形がドングリや擬宝珠に似ており、これが本動物群の英俗称“acorn worm”[やぶちゃん注:“acorn”は「ドングリ」。]や「ギボシムシ」の名の由来である。吻は活発に形を変え、砂中での移動や穴堀りそして摂餌に用いられる。

中体である襟(collar)は短い円筒形で、その内壁背部に吻の基部(吻柄)が吻骨格(proboscis skeleton:但し、これは基底膜の肥厚に過ぎず、石灰化した「骨格」とは異なる)に補強されて結合する。吻の腹面と襟との隙間に口が開く。

後体は体幹あるいは軀幹(trunk)と呼ばれ、体長の大部分を占めるが、その中央を広いトンネル状に貫いて消化管が通る。途中で肝盲嚢突起(hepatic saccules)を背方に突出させる種もある。

生殖腺は体幹の前半部に集中し、ここを生殖域と呼ぶが、この部分が側方に多少とも張り出す場合にはこれを生殖隆起、それが薄く広がる場合にはこれを生殖翼と、それぞれ呼称する。

彼等は砂泥を食べ、その中に含まれる有機物を摂取するほか、海水中に浮遊する有機物細片を吻の表面に密生する繊毛と粘液のはたらきにより集め、消化管に導く。この時、鰓裂にある繊毛が引き起こす水流も役立つ。消化し残した大量の砂泥を紐状に排出し、糞塊に積みあげる種も少なくない。

鰓裂は水の排出経路としてはたらくだけでなく、その周囲に分布する血管を通じてガス交換にも役立つ。鰓裂は背部の開いたU字形で、基底膜が肥厚した支持構造を持つ点、ナメクジウオ類の持つ鰓列と似る[やぶちゃん注:「ナメクジウオ類」は、やはり我々脊椎動物のルーツに近いとされる生きた化石、脊索動物門頭索動物亜門ナメクジウオ綱ナメクジウオ目ナメクジウオ科ナメタジウオ

Branchiostoma belcheri とその仲間を指す。]。鰓列は種によって異なるが(十二から七百対)、鰓裂のそれぞれは鰓室という小室を経て触孔(gill pore)と呼ぶ小孔で外界と連絡する。各鰓裂に、微小な鰓裂架橋(synapticula)がいくつか備わることもある。

丘先生も挙げている本種の際立った特徴である、虫体が発する“ヨードホルム臭”と形容される独特の強いにおいは、ハロゲン化フェノール類やハロゲン化インドール類によるものである。

また、過酸化型のルシフェリン―ルシフェラーゼ反応による発光がみられる種もある。

雌雄異体で体外受精する。トルナリア(tornaria)と呼ばれる浮遊幼生の時期(最長九ヶ月を超す)を経た後、適当な砂泥底に降りて変態する種のほか、こうした時期を経ず直接発生する種も知られている。後者では、一時的に肛門の後ろに尾のような付属部(肛後尾 postanal tail)が現れ、その系統学的意味づけが議論を呼んでいる。有性生殖のほか、一部の種では再生や,体幹の特定の部分から小芽体が切り離される方式による無性生殖も知られている。

体腔形成の様式はまだよくわかっていない。[やぶちゃん注:中略。]

潮間帯から深海にいたる全世界の海域よりこれまでに七十種以上が知られ,四科十三属に分類される(目レベルの分類は提唱されていない)。わが国からは三科四属にわたる七種が記録されているが、調査はまだきわめて不十分であり、将来かなりの数の日本新記録の属・種が報告されることは確実である。[やぶちゃん注:二〇〇八年の“An overview of taxonomical study of enteropneusts in Japan. Taxa 25: 29-36.”によると全十六種を数える。]

*

以下、本邦四科を示す。

ハネナシギボシムシ科 Spengeliidae

ギボシムシ科 Ptychoderidae

ハリマニア科 Harrimaniidae

オウカンギボシムシ科 Saxipendiidae

*

以上、「原色検索日本海岸動物図鑑[Ⅱ]」の西川輝昭先生の記載に基づく引用を終わる。十七年前、刊行されてすぐに購入したこの二冊で五万円した図鑑を、今日、初めて有益に利用出来た気がした。本書をテクスト化しなければ、私はこの、素人では持て余してしまうとんでもない図鑑を使う機会もなかったに違いない。ここで再度、丘先生と西川先生に謝意を表するものである。]

乾いた材木を食ふ蟲なども、隨分多量に食物を取らねばならぬ。簞笥の桐の木を食ふ蟲、柳行李の柳や竹を食ふ蟲なども、屢々人を困らせるものであるが、その食物は滋養を含むことが至つて少ないから、小さい蟲ながら常に食ひ續けるために、その害は存外に甚しい。かやうな蟲に食はれた簞笥や柳行李を擲くと、際限なく木材の粉が出て來るが、これは皆一度蟲の腹の中を通過した糞の乾いたものである。木造の建築に大害を及ぼす白蟻も、食物に滋養分が乏しいために多量にこれを食ふので害も頗る甚しい。港の棧橋の棒杭などは「わらじむし」に似た小さな蟲に盛んに食はれるが、これなども絶えず食ひ續けるから忽ち棒杭を孔だらけにして弱らせる。この蟲は往々海底電信の被ひ物を囓つて害を及ぼすことがあるが、常に堅い材木を食ふために強い顎を具へて居るまら、かやうなことも出來るのであろう。

[やぶちゃん注:「乾いた材木を食ふ蟲……」鞘翅(コウチュウ)目多食(カブトムシ)亜目ヒラタムシ下目ゾウムシ上科キクイムシ科(ゾウムシ科キクイムシ亜科とも)Scolytidae

に属する昆虫の総称。成虫・幼虫ともに一ミリメートル前後から大きくても数ミリメートルで、木材への穿孔生活に適応して短い円筒形である。日本産は少なくとも三〇〇種以上で、『その名の通り、基本的に成虫・幼虫とも樹木の材を食べる。材の中や樹皮の下に細い巣穴を掘って生活しているが、ほとんどの種が多かれ少なかれ菌類と共生して材の栄養摂取を行っており、甚だしいものはアンブロシアビートル(養菌性昆虫)と呼ばれ、材中に掘った坑道の中に植えつけた共生菌類(アンブロシア菌)のみを食べて生活する』(参照したウィキの「キクイムシ」より引用)。アンブロシア菌は菌類子嚢菌門 Sordariomycetes 綱 Hypocreomycetidae 亜綱 Microascales

目 Ceratocystidaceae 科に属する Ambrosiella spp.。

『港の棧橋の棒杭などは「わらじむし」に似た小さな蟲』以下の図のキャプションで「船食蟲」と示されるものは残念ながらフナクイムシではない。材木への穿孔という条件からは、丘先生は節足動物門甲殻亜門軟甲綱等脚(ワラジムシ)目有扇(コツブムシ)亜目スナホリムシ科 Cirolanidae

のスナホリムシ類を掲げたつもりと考えられるが、代表的なニセスナホリムシ Cirolana harfordi japonica としてもやや形状が異なるように見受けられる。いずれにせよ、この「船食蟲」の挿図は生物学的には不適切である。何故なら、真正のフナクイムシという標準和名は、二枚貝綱異歯亜綱ニオガイ上科フナクイムシ科

Teredinidae に属する海産の貝類を指すものだからである。本邦産フナクイムシは十一属を数えるが、中でも Teredo 属がよく見られる。殻は球状で殻頭は小さな三角形を呈し、そこと殻体前部との間には細い肋があり、その上部は鋸歯状となっている。殻体と殼翼とは喰い違っており、殻頂からは棒状の突起も出ている。石灰質の棲管を作り、主として木材に穿孔、木造船や海辺に設置された木造建築物などに甚大な被害を与える。軟体部は非常に細長く、穿孔口の水管の出る部分に栓の役割を持つ尾栓があって、これが種によって矢羽・麦穂状などの多様な形態を示すため、それが分類の目安とされる。ウィキの「フナクイムシ」には『水管が細長く発達しているため、蠕虫(ぜんちゅう)状の姿をしているが、二枚の貝殻が体の前面にある。貝殻は木に穴を空けるために使われ、独特の形状になって』おり、『その生態は独特で、海中の木材を食べて穴を空けてしまう。木材の穴を空けた部分には薄い石灰質の膜を張りつけ巣穴にする。巣穴は外に口が空いており、ここから水管を出して水の出し入れをする。

危険を感じたときは、水管を引っ込めて尾栓で蓋をすれば何日も生きのびることができる』。『木のセルロースを特殊な器官「デエー腺」(gland of

Deshayes)中のバクテリアによって消化することができる』とある。スナホリムシ類が木材を食害しないわけではないが、フナクイムシとは比較にならない。尚且つ、二枚目の「船食蟲の害」とする写真は、右手に明らかに

Teredo 属と思しい軟体動物個体が示されており、左の食害された木材の図も、スナホリムシによるものではなく、明らかに真正のフナクイムシによるものとしか見えないのである。なお、この一連の疑義は私のオリジナルなもので、講談社学術文庫版(昭和五六(一九八一)年)にも一切問題にされていない。これは私には不審である。もしも私の疑義が不当であると主張される方は、是非、議論したい。お待ちしている。]

[船食蟲(廓大圖)][やぶちゃん注:キャプション誤り。前注を必ず参照のこと。]

[船食蟲の害][やぶちゃん注:前注を必ず参照のこと。]

以上述べた通り、動物の餌の種類とこれを食ふ方法とには、種々異なつたものがあるが、如何なる方法でどのやうな食物を食ふとしても、絶對に安樂といふものは決してない。滋養分に富んだ餌を食はうとすれば競爭が劇烈であり、滋養分に乏しい食物で滿足すれば日夜休まず食ふことのみ努力せねばならぬ。食物が不足なれば餓に苦しまねばならず、食物が十分にあれば盛に繁殖する結果として忽ち食物の不足が生ずる。草食すれば餌が豐な代りに他動物に襲はれる心配があり、肉食すれば餌の供給に際限があるため、繩張りの區域を定めて隣のものと對抗せねばならぬ。進んで餌を求めれば體を動かすから腹が減り、止つて餌を待てば、いつ滿腹するを得るか見定めがつかぬ。されば如何なる生物も生まれてから死ぬまで、それぞれ特殊の方法によつて餌を求め、他と劇しく競爭しながら辛うじて生命を繼續して居るのであつて、安樂に暮らせるといふ保險附の生物は一種たりともあるべき筈はない。このことは生物の生活狀態を觀察するに當つては、一刻も忘れることの出來ぬ重大な事項である。

七 共食ひ

動物の中には同一種族のものが互に食ひ合ひ、同胞を殺して自身が生活する者が幾らもある。一寸考へると、かやうな共食ひは生存競爭の極端な場合で、普通の食物が皆無になつたときにのみ行はれる非常手段のやうに思はれるが、少しく注意して見ると常々澤山にあることで決して珍しくはない。今こゝに二、三の最も普通な例を擧げて見よう。

獸類を獸類が食ひ、魚類を魚類が食ふといふ如き、同部類に屬するものの相食ふことまでも共食ひと見なせば、その例は頗る多くなるが、かやうなものを除き、眞に同一種の共食ひだけとしても、相應に例を擧げることが出來る。昆蟲などでも同一種のものを一つの籠に澤山入れて置くと、共食ひを始めるものが隨分多い。「いなご」・「ばつた」なども共食ひをするが、「かまきり」の如き常に肉食するものでは特に甚しい。食物を十分に與へて置いても、やはり共食ひを始める。魚類にも一つの鉢に一所に入れておくと、大きい方が小さい方を食つてしまふ如きものは澤山にある。卵から孵つたばかりの小さな幼魚などは、注意して別に離して置かぬと大概は親に食はれる。大きな蛙が同種の小さな蛙をのむことのあるのは、これまで度々見た人もあるが、日本に有名な大「さんせううを」も盛んに共食ひをする動物で、嘗てオランダヘ雌雄二匹送つたものなどは、途中で雄が雌を食つてしもつて、雄一匹だけが肥って先方に著した[やぶちゃん注:『大「さんせううを」の「大」が鍵括弧の外にあるのはママ。』]。

[やぶちゃん注:『「かまきり」の如き常に肉食するものでは特に甚しい』とあるが、種によって異なるものの、最新の知見ではその頻度は必ずしも高くはないという。私は、カマキリの交尾時には、種によっては高い頻度でオスがメスに食われ、それはカマキリが近眼で、交尾時でも通常の際と同様に動くものを反射的に餌として捕食してしまうものと認識していた(実際、私は小学生の時に頭部を交尾をしたカマキリで、一方の(オスの)頭が失われているのを見たことがあったし、サソリのある種ではメスが頭胸部の下方に無数の子供を抱いて保育するが、落下して母親の視界に入ってしまうと、彼らは近眼であるために大事に育てているはずの子供を食べてしまう映像を見たことがある)。また、正上位での交尾ではそのリスクが高まるため、近年、オスのカマキリの中には後背位で交尾をする個体が見られるようになったという昆虫学者の記載を読んだこともあって、かつて授業でもしばしばそう話たのを記憶している諸君も多いであろう。しかし今回、ウィキの「カマキリ」の「共食い」の記載の見ると、幾分、異なるように書かれてある。一応、以下に引用しておきたい。『共食いをしやすいかどうかの傾向は、種によって大きく異なる。極端な種においてはオスはメスに頭部を食べられた刺激で精子嚢をメスに送り込むものがあるが、ほとんどの種の雄は頭部や上半身を失っても交尾が可能なだけであり、自ら進んで捕食されたりすることはない。日本産のカマキリ類ではその傾向が弱く、自然状態でメスがオスを進んで共食いすることはあまり見られないとも言われる。ただし、秋が深まって捕食昆虫が少なくなると他の個体も重要な餌となってくる』。『一般に報告されている共食いは飼育状態で高密度に個体が存在したり、餌が不足していた場合のものである。このような人工的な飼育環境に一般的に起こる共食いと交尾時の共食いとが混同されがちである。交尾時の共食いも雌が自分より小さくて動くものに飛びつくという習性に従っているにすぎないと見られる。ただしオスがメスを捕食することはなく、遺伝子を子孫に伝える本能的メカニズムが関係していると考えられる(すなわちメスを捕食してはDNAが子孫に伝わらなくなる)。また、このような習性はクモなど他の肉食性の虫でも見られ、特に珍しいことではない』『また、それらの雌が雄を捕食する虫の場合、雄が本能的にいくつもの雌と交尾をし、体力を使いすぎて最後に交尾した雌の餌になっている場合もある』。私の話はカマキリの種によっては誤りではない、と一応の附言はしておきたい。]

[蛇を呑む蛇]

蛙や「さんせううを」の卵を飼つておくと、幼兒は澤山に生まれて出るが、暫く飼つて居るうちに段々數が減じて、始め數百匹いたものが、後には僅か數匹になることがあるが、これも主として共食ひの結果である。或るとき「さんせううを」の幼兒を澤山飼つて置いたまゝ、二週間許り旅行して歸つて見たら、たゞ一疋だけ非常に大きくなつて殘つて居た。かやうな例は他の動物に就いても屢々經驗するところである。「かに」類も多く共食ひをするが、海岸の淺い處に普通に居る「やどかり」なども、一疋がその腹部を介殻から拔き出した所を他のものが見付けると、直に走り寄つてこれを挾み切り食ひ始める。それ故、身體の成長につれて小さな介殻を捨てて大きな介殻に住み換へる必要のあるときにも、極めて用心して傍に他のものが居るときには決して拔けて出ない。

女の子供が玩ぶ「うみほほづき」は螺の類の卵嚢であるが、その中には始め卵が十個も二十個もある。始はみな同じやうに揃うて發育するが、その中に段々相違が生じて大きな強いものと、小さな弱いものとが出來、小さなものは大きな方に食はれてしまふから、生長して卵嚢から出る頃には數が著しく減ずる。これなどは臨時に起ることでなく、産卵毎に必ず行はれるのであるから、その種族の豫定の仕事で、恰も鷄の雛が卵殼内で黄身を吸つて生長するのと同じく、少數の幼兒に十分の滋養物を與へる方便とも見なすことが出來る。

共食ひの中で一種異なるのは、自身の一部を自身で食ふことである。「たこ」は腹が減ると自分の足を先の方から一本づつ食ふとは漁夫等の常にいふ所であるが、あまり妙なこと故眞僞の程を疑うて居たが、十年許り前に小さな「たこ」を半年許り飼つて置いたら、終に自分の足を三本食つて五本だけになった。かやうな例は他の種類の動物では餘り聞かぬが、よく調べて見たらなほ幾らもこれと似たことがあるかも知らぬ。

[やぶちゃん注:丘先生の本段落の記載には反論したい。タコは腹が減って足を食うのでは、ない。現在の知見では、それは狭い水槽で飼育するために生じるストレスから生じた自傷行為と考えられている(軟体動物でもイカ・タコの類はナイーヴで、水族館でも飼育しづらい生物である)。さらに彼らはウツボやクジラ類などの外敵に襲われると、自らの足を切って逃走する。所謂、自切である。今一つ、別な観点から言うと、オスのタコは交接腕という特化した触手を持ち、交尾の際にはその先端の吸盤のない溝の部分に精子の入った精莢(せいきょう)を挟み込んで、その腕をメスの生殖孔に突き刺す(この際、メスはかなり暴れるので相当な痛みがあるものと思われる)。その後、交尾を完全なものとするために、オスはその先端部を、やはり自切するのである(因みに、この交接腕の先端断片をタコの解剖中に発見したフランスの博物学者キュビエは、これをタコに寄生する寄生虫の一部と考え、ご丁寧にHectocotylus Octopodis(ヘクトコチルス・オクトポイデス:百疣虫)と学名まで附けてしまった。現在でも生物学では交接腕をヘクトコチルスと呼んでいる)。これらのことから、漁師たちは、捕食されて触腕を噛み切られた個体、自切した個体、奇形によって腕の数が足りない個体(頭足類の腕数の増減奇形は必ずしも稀ではない)、更にヘクトコチルスを切り離したオスの個体を見たことで、彼らが自然界で容易に自分で自分の足を食うと錯覚したものと私は判断する。漁師のタコに纏わる生物学的都市伝説は実は多く、千葉県の一部漁師の間などでは、現在でも、タコは夜になると海岸から有意に離れた陸上に這い上がってきて、畑の芋類などを摂餌すると信じられているという(これは支持する向きもあるが、たまたまそう見えるシチュエーションを以って創り上げられた、かなり古い伝承のようで、生物学的には私は全く信じられない)。以上の話もしばしば授業で(私を知らない読者のために言っておくが、私は生物の教師ではない。国語の教師である。これらは総て私の国語の授業の脱線の内容であった。脱線の方が授業より長い授業の、である)。最後に言っておくと、タコには再生能力があり、自切したケースでは腕は再生可能である、但し、ストレスによって自食した場合は再生しないらしい。実にデリケートである。]

以上はいづれも眞の共食ひの例であるが、共食ひといふ言葉の意味を少しく緩くすれば、その範圍は極めて廣くなる。もしも生物が生物を食ふことも共食ひと名づけるとすれば、生物の生命は大部分共食ひによつて保たれるといはねばならぬ。無機物から有機成分を造るのは綠色の植物のみであるから、その他の生物はすべて直接または間接にこれを食つて居る。肉食でも、草食でも、寄生でも共食ひでも、皆甲の生物の肉であつた物質が、乙の生物の肉に姿を變へるに過ぎぬから、生きた物質の總量を勘定すれば、別に増減も損得もない。かやうに廣く論ずると、共食ひは生物の常態とも見えるが、同一種類内の共食ひは一定の度を超えると、生き殘つた少數のものが、食はれた多數のものに代るだけの働きをなし得ず、そのため種族に取つては頗る不利益なことになるを免れぬであらう。

[やぶちゃん注:この七章全体を読んでいて、ふと慄っとしてくる方はいないか? 読んでいるうちに――これは実はヒトの文明の隠喩(メタファー)なのではないか、と私などは――特に最後の一文など――ブルッと――くるのである……]