和漢三才圖會 卷第四十 寓類 恠類 寺島良安

原文・訓読及びオリジナル注記 © 2009-2023 藪野直史

【原型開始 2009年 9月26日 14:01】

【原型終了 2009年11月23日 12:55】

【原型最終改訂 2010年 3月 2日 21:06】

【再校正・改訂開始 2023年10月 9日 15:55】

【再校正・改訂終了 2023年10月12日 13:50】

[やぶちゃん注:本ページは私の「和漢三才圖會」水族部電子化プロジェクト完結を経て、第二段階としての「和漢三才圖會」電子化プロジェクトとして2009年9月26日に始動し、2010年3月2日に一応の全体編集を終えた(この全体編集終了は私のブログの210000アクセス記念として行った)。

「和漢三才圖會」は江戸中期、大坂の医師寺島(てらじま)良安によって、明の王圻(おうき)の撰になる「三才圖會」に倣って編せられた百科事典である。全百五巻八十一冊、約三十年の歳月をかけて正徳二(一七一二)年)頃(自序が「正徳二年」と記すことからの推測)に完成し、大坂杏林堂から出版された。

勿論、私が生きている内には、本書全てを電子テクスト化し、訓読注釈することは、不可能である。私は私の興味の対象部分を、なるべく、コアで電子化したいと考えている。

底本・凡例・電子化に際しての方針等々については、最初に電子化に着手した同書の水族部全プロジェクトの初回である、「和漢三才圖會 卷第四十六 介甲部 寺島良安」の冒頭注の凡例を参照されたい。

冒頭に示した目録は原典では「卷第三十九」の巻頭に「卷之三十九」に「鼠類」と合わせて掲載されているものであるが、「卷四十」のパートのみを抜き出して示した。

なお、明治一七(一八八四))年~明治二一(一八八八)年大阪中近堂版では画師が明らかに異なる。水族ではいただけなかったが、この巻の猿は、そちらの方が明らかに美的には達者である(但し、多くの図がリアルなニホンザル風のステロタイプ化してしまっている嫌いはあるのであるが)。そこで、東洋文庫版の挿絵は今まで通り、各項の冒頭に配するが、別に、国立国会図書館デジタルコレクションの大阪中近堂版の画像(リンクは冒頭の「猿猴」。なお、著作権満了で使用は許可されている)からPDFファイルで落とした画像を印刷し、それをOCRを用いて取り込み、私の補正を加えて(画像の汚損が激しいため)、本文訓読部分の前に配した(なお、東洋文庫版も含め、以上の私の作業については、文化庁の著作権のQ&A等により、保護期間の過ぎた絵画作品の複製と見做され、著作権は認められないと判断するものである)。五書肆連名記版図版と比較して御覧になるのも一興であろう。但し、この大阪中近堂版と五書肆連名記版の図版は、構図や対象生物のポーズが全く同じで、恐らく五書肆連名記版を元に、別な画師が新たに書き直したものと思われる。【二〇二三年十月九日追記】私のサイトの古層に属する十四年前の作品で、当時はユニコードを上手く使用出来ず、漢字の正字不全が多く、生物の学名を斜体にしていないなど、不満な箇所が多くある。今回、水族部プロジェクトの全面再校訂終了に伴い、この単独巻も、修正及び注の追加を行うこととした。幾つかのリンクは機能していないが、事実、そこにその記載や引用などがあったことの証しとして、一部は敢えて残すこととした。なお、私はその後、ブログ版で、同書の、

の動物パートの総てのオリジナル電子化原文・訓読・オリジナル注をし終えているので、そちらも見られたい。]

■和漢三才圖會 鼠部 目録 ○一

[やぶちゃん注:この頁は2/3が鼠類の目録で柱には「鼠部」としかない。]

和漢三才圖會卷第三十九之四十目録

[やぶちゃん注:「卷第三十九」「鼠類」目録は省略。なお、「鼠類」は、その後、ブログ分割版で、ブログ・カテゴリ「和漢三才図会巻第三十九 鼠類」で完全電子化注を二〇一九年に終わっている。以下は原本では、左頁中央から。目録の項目の読みはママ(該当項のルビ(丸括弧表記)以外に下に書かれたものを一字空けで示した。なお、本文との表記の異同も認められるが、注記はしていない)。なお、原文では横に三列の罫があり、縦に以下の順番に書かれている。実在する(と思われる)生物の項目名の後には、私の同定した和名等を[ ]で表示した。]

卷之四十

寓類 恠類

[やぶちゃん注:「寓類」(ぐうるい)とは、「木に住み、また、穴居生活をする動物を指し、所謂、概ね、サル類が主体となる。「恠類」(かいるゐ)の「恠」は「怪」の俗字で、言わずもがな、「怪しい化け物」・「人型怪人」、また、少数民族を化け物化した差別的な存在を、広く、指す。但し、両類は、本書では、明確に分類されておらず、言わばここは、実在するサル類と、幻想的伝承上の未確認生物の「ごっちゃ煮」という、私にとって魅力的な、何とも言えない巻なのである。]

獼猴(さる) ましら [サル]

玃(やまこ)

狨(また) むくけさる [キンシコウ]

猨(ゑんこう) 獨(大〔(おほ)〕ゑんこう) [テナガザル]

果然(をなかさる) 蒙頌(こをなかさる) [オナガザル]

獑猢(こししろのさる) [シロテナガザル]

猩猩(しやうしやう) [オランウータンをモデルとした架空動物]

野女(やまうば)

狒狒(ひゝ)

《改ページ》

■和漢三才圖會 寓類 恠類 目録 ○二

山都(みこしにうたう)

山𤟤(さんくはい)

木客(もつかく)

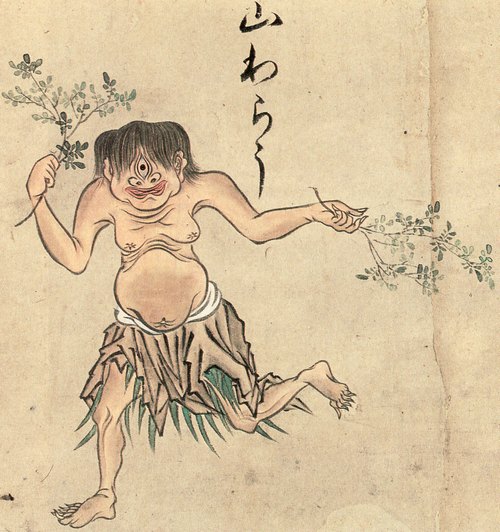

山𤢖(やまわろ)

山精(かたあしのやまおに) 山丈(やまをとこ) 山姑(やまうは)

魃(ひでりかみ)

魍魎(もうりやう) みつは

彭侯(こだま)

水虎(すいこ)

川太郞(かはたらう)

[やぶちゃん注:以下、「獸之用」目録は省略。「獸之用」は同じくブログ版のブログ・カテゴリ「和漢三才図会巻第三十八 獣類」その他の最後に電子化してある。]

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十

和漢三才圖會卷第四十

攝陽 城醫法橋寺島良安尙順編

寓類 恠類

[やぶちゃん注:「攝陽」は摂津(現在の大阪府北西・南西部、及び、兵庫県東部を含む)の南。良安は大坂高津(こうづ)の出身である。「尙順」は彼の字(あざな)。「法橋」(ほっきょう)は、元々は、僧位で、法印・法眼・法橋の順で第三位の称号を指すが、中世以後には、僧侶に準じ、医師・絵師・連歌師などに与えられた。良安の事跡は、生没年も含め、不明な点が多いが、大坂城の御城入医師として法橋に叙せられたことは分かっている。]

さる

ましら

獼猴

ミイヘウ

沐猴 爲猴

胡孫 王孫

爲留 狙【音疽】

摩斯咜【梵書】

【和名佐流

又云末之良】

[やぶちゃん字注:以上六行は前四行の下に入る。]

本綱獼猴狀似人眼如愁胡而頰陷有嗛【和名保保】嗛者藏食

處也腹無脾以行消食尻無毛而尾短手足如人亦能竪

行聲嗝嗝如款孕五月而生子生子多浴于澗其性躁動

害物畜之者使坐杙上鞭掊旬月乃馴也性好拭靣〔=面〕如沐

故名沐又厩中畜母猴能辟馬病故名馬留猴候也見人

設食伏機則憑高四望善于候者也【按杙上之杙字當作机乎】

《改ページ》

小而尾短者猴也 似猴而多髯者豦也 似猴而大者

玃也 大而尾長赤目者禺也 小而尾長仰鼻者狖也

似狖而大者果然也 似狖而小者蒙頌也 似狖而善

躍越者獑𪕱也 似猴而長臂者猨也 似猨而金尾者

狨也 似猨而大能食猨猴者獨也

大明一統志云瓜哇國山中多猴不畏人呼以霄霄聲即

出或投以果實則其大猴二先至土人謂之猴王候〔→猴〕夫人

食畢群猴食其餘

慈鎭

拾玉 山深みかつかつぬるゝ袂かな峯の檜原の猿のひとこゑ

顯仲

朝またきならの枯葉のそよそよと外山を出てゝましら

鳴也

△按和名抄猨獼猴以爲一物其訛傳用猿字爲總名矣

【猨猿同字】畜之者【紀州岸甚兵衛猿引之始云云】令擕扇及鞭爲舞曲容毎

食菓豆乃必剥去皮吃之多貯嗛中而時徐食之性與

犬相嫉又忌觸穢見血則愁惡見念珠此喜生惡死之

意因爲嘉儀之物弄之相傳猴者山王之神使也

《改ページ》

*

さる

ましら

獼猴

ミイヘウ

沐猴 爲猴

胡孫 王孫

爲留 狙【音、疽。】

摩斯咜(ました)【梵書。】

【和名、「佐流」、又は「末之良」〔(ましら)〕と云ふ。】

「本綱」に、『獼猴は、狀〔(かた)〕ち、人に似、眼〔(まなこ)〕、愁胡のごとくして、頰、陷〔(くぼ)みて〕、嗛【和名、「保保」。】、有り。嗛〔(ほほ)〕とは、食〔を〕藏〔(ざう)〕す處なり。腹・脾、無く、行(あり)くを以つて、食を消す。尻、毛、無く、尾、短し。手足、人のごとく、亦、能く、竪(た)つて行く。聲、嗝嗝(きやつきやつ)と款(たゝ)くがごとし。孕みて、五月〔(いつつき)〕にして、子を生む。生れたる子、多く、澗〔(たに)〕に浴す。其の性、躁動〔にして〕、物を害す。之れを畜〔(か)〕ふ者、杙〔(くひ)〕の上に坐せしめ、鞭にて、掊(う)つ。旬月[やぶちゃん注:十日から一ヶ月。]にして、乃〔(すなは)〕ち、馴(な)るゝなり。性、好んで面〔(かを)〕を拭ふ、沐(あら)ふがごとし。故に沐と名づく。又、厩〔(うまや)〕の中に母猴〔(ははざる)〕を畜(か)へば、能く、馬の病〔ひ〕を辟〔(さ)〕く。故に「馬留」と名づく。猴は、候〔(こう)〕なり。人、食を設〔くる〕ことを見〔ば〕、機を伏〔(ぶく)して〕、則ち、高きに憑〔(つ)き〕て、四望し、候に善き者なり。【按ずるに、『杙の上』の『杙』の字は、當〔(まさ)〕に「机」に作るべきか。】

小にして、尾、短き者は「猴」なり。 「猴」に似て、髯多き者は「豦〔(きよ)〕」なり。 「猴」に似て、大いなる者は「玃〔(かく)〕」なり。 大にして、尾、長く、赤目なる者は「禺〔(ぐ)〕」なり。 小にして、尾、長く、仰鼻の者は「狖〔(いう)〕」なり。 「狖」に似て、大なる者は「果然」なり。 「狖」に似て、小さき者は、「蒙頌〔(もうしやう)〕」なり。 「狖」に似て、善く躍り越ゆる者は「獑𪕱〔(さんこ/ざんこ)〕なり。 「猴」に似て長臂なる者は「猨〔(ゑん)〕」なり。 「猨」に似て、金尾の者は狨〔(じゆう)〕なり。 「猨」に似て、大きく、能く、「猨猴」を食ふ者は「獨」なり。

「大明一統志」に云はく、「瓜哇國(ジヤワこく)山中に、猴、多く、人を畏れず、呼ぶに霄霄〔(せうせう)〕の聲を以つてすれば、卽ち、出づ。或いは、投ずるに、果實を以つてすれば、則ち、其の大猴、二つ、先づ、至る。土人、之れを「猴王」・「猴夫人」と謂ふ。食ひ畢はれば、群猴、其の餘りを食ふ。」と。』と。

慈鎭

「拾玉」 山深みかつかつぬるゝ袂かな峯の檜原の猿のひとこゑ

顯仲

朝まだきならの枯葉のそよそよと外山を出でゝましら

鳴く也

△按ずるに、「和名抄」に、猨と獼猴と、以つて、一物と爲す。其れ、訛〔(あやま)〕り傳へて、「猿」の字を用ひて、總名と爲す【「猨」と「猿」は、同字。】。之れを畜ふ者【紀州の「岸の甚兵衛」、「猿引の始め」と云云。】扇、及び、鞭を擕(たづさ)へて、舞曲の容(かたち)を爲さしむ。毎〔(つね)〕に、菓豆〔(このみ・まめ)〕を食ふに、乃〔(すなは)〕ち、必ず、皮を剥〔ぎ〕去り、之れを吃〔(くらひ)〕て、多く嗛〔(ほほ)〕の中に貯へ、時(ときどき)徐(そろそろ)と、之れを食ふ。性、犬と相嫉(〔あひ〕ねた)む。又、觸穢〔(しよくゑ)〕を忌み、血を見れば、則ち、愁ふ。念珠を見るを、惡〔(にく)〕む。此れ、「生を喜びて、死を惡む。」の意〔たり〕。因りて、嘉儀の物と爲して、之れを弄〔(らう)〕す。相傳ふ、「猴は山王〔(さんわう)〕の神使なり。」、と。

[やぶちゃん注:獼猴は、音「ビコウ」、「廣漢和辭典」には、『さる。おおざる。沐猴(モツコウ)。母猴。』とある(最後の「母猴」は一見すると、順列では雌雄無関係のサルの別名(サル中の「母」的存在)の如く読めるのであるが、実際には母猿(成人した雌ザル)の謂いであることが、調べた結果、分かった。以下の「馬留」の注を参照されたい)。取り敢えず、本書での良安の想起した基礎措定としてのタイプ種としては、

脊索動物門脊椎動物亜門哺乳綱霊長目直鼻猿亜目高等猿下目狭鼻小目オナガザル上科オナガザル科オナガザル亜科マカク属 Macaca

或いは、本邦産良安の猿引き(猿回し)の記載から、本邦固有種の、

マカク属ニホンザル Macaca fuscata

としてよいと思うが、「本草綱目」及び「大明一統志」の記すそれは、以下の注の通り、異なる、サル類が早々に示されているため、

オナガザル科 Cercopithecidae

としておくべきである。通常、我々日本人が「サル」と言ったときのイメージに最も近い一般的イメージは、前記のオナガザル科 Cercopithecidae のサル類で、アジア南部、及び、アフリカに分布しているため、「旧世界ザル」とも呼ばれる。後ろの「禺」の注も参照のこと。

・「本綱」「本草綱目」。明の李時珍の薬物書。全五十二巻。一五九六年頃の刊行。巻頭の巻一と二は、序例(総論)、巻三と四は、百病主治として各病症に合わせた薬を示し、巻五以降が薬物各論となり、それぞれの起源に基づいた分類がなされている。収録薬種千八百九十二種、図版千百九枚、処方一万千九十六種に上る。以下、多出するので、略す。

・「愁胡のごとく」愁いを含んだ胡人のような面立ち。「胡人」とは中国の北方異民族を指す語で、特に中央アジアを源とし、唐代にシルク・ロード周辺域で盛んに活動したペルシャ系民族であるソグド人等をイメージしているか。

・「嗛」この字は音「ケン」で、サルやリス・ネズミ等の獣類が、頬(ほお)の内側の袋状の部分に食物を、一時、貯めておくこと、若しくは、その袋を指す漢字である。「頬袋(ほおぶくろ)」のこと。「京都大学霊長類研究所」の毛利俊雄氏によれば、サル類が頬袋を持つようになったのは、千二百万年から千三百万年前のアフリカでのことという(毛利俊雄「形態学から見たサル」)。

・「腹、脾、無く、行くを以つて、食を消す」ここで言う「脾」とは現代医学でいう脾臓とは異なり、漢方で考えられた飲食物の消化吸収、及び、新陳代謝を掌ると考えられた、一種の胃腸を含んだエネルギ一代謝をコントロールする想定臓器システムである。それがないから、消化するために、ひたすら、歩き回って動き回り、食物を消化する、と言っているのである。これは以下の、「躁動、物を害す」(極めて五月蠅く動き回り、何かと物を破壊する)といった性質を中医学的に理由づけていて、面白い。

・「嗝嗝(きやつきやつ)」「嗝」の音「カク・キャク」(現代仮名遣)。辞書上は、これは、「鳥(雉や鶏)の鳴き声」を指す(因みに、現代中国語では「しゃっくり」の意である)。

・「款(たゝ)く」本字には、「案内を求めて門を叩く」の意がある。

・「杙」音「ヨク・イキ」で、本来は柘榴(ザクロ)の一種を指すが、所謂、「牛馬を繋ぐ杭」の意も併せ持ち、ここは、それ。

・「馬留」ここを読むと、真っ先に思い浮かぶのは、孫悟空が天界で大暴れをして、宥めるために仕方無しに与えた官職、厩の番人「弼馬温」(ひっばおん)である(因みに、悟空は、この官職が大嫌いで、後の「西遊記」でも悟空を馬鹿にする時、相手がこの名を呼ぶ)。荒俣宏氏は「世界大博物図鑑Ⅴ 哺乳類」の「サル(マカク)」の項で、「本草綱目」からの引用として(コンマ・ピリオドを句読点に代えた)、『中国ではサルを馬小屋で飼うと、ウマが病気にかからないといわれた。サルの経血が染みこんだ小屋の敷き草を馬が餌として口にすると体が丈夫になるのだという』と記し、『この習俗は遠くインドに端を発したものらしい。』(読点変更)とする。良安の、これは「本草綱目」第五十一巻下の「獼猴」の項の「皮」の小項目で、

*

(愼微曰)治馬疫氣(時珍曰)馬經言馬厩畜母猴辟馬瘟疫逐月有天癸流草上馬食之永無疾病

*

と述べている部分からの引用である(原文は「漢籍リポジトリ」のこちらのガイド・ナンバー[120-38a] の影印本画像から起した)。書き下せば、

*

【愼微曰はく、】馬の疫氣を治す。【時珍曰はく、『「馬經」に言ふ。『馬厩(うまや)に母猴を畜へば、馬の瘟疫(をんえき)を辟(さ)く。月を逐(お)ふて、天癸(てんき)有りて、草の上に流れ、馬、之れを食へば、永く、疾病、無し。』と。

*

この「天癸」とは「女性の経血」のことである。さすれば、この文脈で「母猴」は、文字通り、「母ザル」の謂いで用いられていることが断定出来る。なお、厩と猿の関係は、本邦にも伝来し、「厩猿(うまやざる)信仰」なるものとして存在した。厩神(うまやがみ)として、猿の頭蓋骨や、手骨をご神体として祀る習慣である。「京都大学霊長類研究所」の中村民彦氏の「東北地方の厩猿信仰」を読まれたい。また、私の「柳田國男 山島民譚集 原文・訓読・附オリジナル注「河童駒引」(27) 「馬櫪神ト馬步神」(1)」、及び、同「その2」も参考になろう。

・「猴は、候なり。人、食を設くることを見ば、機を伏し、則ち、高きに憑きて、四望し、候に善き者なり。」ここは読解が、やや難しい。私なりに全訳すると、

*

「猴」という字は、「候」に由来する。猴は人間が食事の準備を始めるのを見ると、機会を窺って、即座に高い木の上などに登って、食事のセッティングされている場所を中心に、注意深く、四方を偵察し、人気の無くなる、或いは、人が油断をする機会を覗(うかが)う=窺う=「候う」ことに聡き者である。

*

という意味である。

・「按ずるに、『杙の上』の『杙』の字は、當に「机」に作るべきか。」これは良安が猿を調教するのに、小さく狭い杭の上というのはおかしい、これは誤字で広い「机の上」であろう、と割注しているのであるが、恐らく良安は「猿回し」の現場や、調教を親しく見たことがなかったのであろう。これは杙=杭で正しい。但し、「机」には、他にツバキ目マタタビ科マタタビ属サルナシ Actinidia arguta の意があり、この和名は、ニホンザルが、この果実を好むことからの「猿梨」の謂いであろうが、良安は猿を調教するのに、『実が好物となる「机(さるなし)」の木の上に繋いで飼う』という意で用いた可能性もあるか。

・「猴」音「コウ・グ」。猿。ましら。猿猴。獼猴。沐猴。「説文解字」では、中の(にんべん)は、ない。前注通り、「侯」の部分は「候」に通じ、「気配を覗って騒ぎ立てる」の義(以下は主に「廣漢和辭典」の記載を用いた)。

・「豦」音「キョ・ゴ」。サルの一種。迅頭。「爾雅」の「釋獸」の注に、

*

今建平山中有豦、大如狗、似獼猴、黃黑色、多髯鬣、好奮迅其頭、能擧石擿人。玃類也。

*

とある。書き下せば、

*

今、建平の山中に、「豦」、有り。大いさ、狗(いぬ)のごとく、獼猴(びこう)に似て、黃黑色、髯鬣(ぜんれふ)、多く、好んで、其の頭(かしら)を奮迅し、能く、石を擧げて、人に擿(なげう)つ。玃(かく)の類なり。

*

で、「髯鬣」とは、ヒゲとタテガミのことである。「豦」は、「虎と豕(=猪)が激しく闘うこと」を字義とし、「獸同士の凄絶な戦い」の意だが、種に同定した記載はネット上でも見当たらない。しかし、これ、はっきりと何かの中・大型種に同定出来そうな気もするのだが、棲息地を北の遼寧省朝陽市建平県(グーグル・マップ・データ)とするのでは、その手の猿類の比定は、ちょっと厳しい。

・「玃」音「キヤク(キャク)・クワク(カク)」。大猿。「貜」や「蠼」も同じ。大きな母ザルの意味もあるようである。字義は「矍」が「きょろきょろ見回す・飛び跳ねる」の意の他に、「人を摑み捕らえる」の意があるのは重要である。後掲する「玃」の項を参照。

・「禺」音「グ」。尾長猿。広く「尾の長い猿」を言う。直鼻猿亜目高等猿下目狭鼻小目オナガザル上科オナガザル科のオナガザル亜科 Cercopithecinae 及び コロブス亜科 Colobinae に属するオナガザル類。現行のオナガザル亜科 Cercopithecinae に属する著名種には、中近東周辺に棲息するヒヒ属マントヒヒ Papio hamadryas ・本邦固有種であるマカク属ニホンザル Macaca fuscata ・中央アフリカに棲息するマンドリル Mandrillus sphinx 等がいる。通常は長い尾を特徴とするが、退化している種もある。多くは母系社会で、ヒトと同様に三十二本の歯を持つ。下顎に、首まで広がる大きな頬袋を持っており、捕獲物は、一旦、頬袋に入れておいて、安全な場所を確保後、徐(おもむ)ろに出して摂餌する習性がある。『手足共に親指が他の指と対向することができる。これはものをつかむほか、毛づくろいなどの社会的行動にも役立っている』(本注は主にウィキの「オナガザル科」を参照した)。

・「狖」音「イウ(ユウ)・ユ」。オナガザル。また、特に「黒い猿」を指す。更に「廣漢和辭典」は、「くもざる」ともするのであるが、現行の直鼻猿亜目真猿下目広鼻小目クモザル科 Atelidae が中南米にのみ棲息していることを考えると、適切な表記とは言えない。この「くもざる」というのは、単に「手足が相対的に非常に長い(長く見える)黒色・暗色系の猿」を形容したものであろう。因みに、東洋文庫版は、これに『のざる』の訓読注を付すが、「のざる」(野猿)とは人を馬鹿にしてないかい?

・「果然」おながざる。尾長猿は、広く尾の長い猿を言うが、種としてオナガザル類は直鼻猿亜高等猿下狭鼻小目オナガザル上科オナガザル科のオナガザル亜科 Cercopithecinae 、及び、コロブス亜科 Colobinae に属するオナガザル類となる。後掲する「果然」の項を参照。

・「蒙頌」南方熊楠の「十二支考」の「猴に関する伝説」の初めの方に「本草綱目」を引いて、次のように述べる。面白い記事なので引用する(一九八四年刊筑摩版選集を用いた)。後掲する「蒙頌」の項をも参照のこと。

*

モンキーは仏語のモンヌ、伊語のモンナなどに小という意を表わすキーを添えたものだそうな。さてモンヌもモンナもアラブ名マイムンに出づという。ソクラテスの顔はサチルス(羊頭鬼)に酷似したと伝うるが、孔子もそれと互角な不男だったらしく、『荀子』に〈仲尼の状(かたち)、面(かお)は倛(き)を蒙(かむ)るがごとし〉、倛は悪魔払いに蒙る仮面というのが古来の解釈だが、旧知の一英人が、『本草綱目』に蒙頌一名蒙貴は尾長猿の小さくて紫黒色のもの、交趾(こうし)で畜うて鼠を捕えしむるに猫に勝(まさ)るとあるを見て蒙倛は蒙貴で英語のモンキーだ。孔子の面が猴のようだったのじゃと吹き澄ましいたが、十六世紀に初めて出たモンキーなる英語を西暦紀元前二五五年蘭陵の令となったという荀子が知るはずなし、得てしてこんな法螺が大流行の世と警告し置く。

*

この文中の「交趾」は、現在のベトナム北部ソンコイ川流域地域を指す。「本草綱目」の該当箇所(先と同じ「漢籍リポジトリ」のここの、[120-39a]の「果然」の「集解」中には、([120-39b] )「黑身白腰」といった記載も見られ、これも同定可能な一種と思われる。識者の御教授を乞う。

・「獑𪕱」東洋文庫版は『ざんこ』と振るが、「廣漢和辭典」の表記で「せんこ」「ぜんこ」を採る。腰から上は黒く、腰の周囲に白毛があり、前肢には最も長い白毛がある。「蟖」(音「シ」)と同字とする。おや? この叙述は、前注の「本草綱目」の「蒙頌」の後半部([120-39b] )と同じではないか? 後掲する「獑𪕱」の項を参照。

・「長臂」臂(ひじ)が長いこと。

・「猨」音「ヱン(エン)・ヲン(オン)」。「廣漢和辭典」によると、『①さる。(ア)てながざる。(イ)おおざる。②=猿。』とする。狭鼻下目ヒト上科テナガザル科テナガザル属 Hylobates の類。後掲する「猨」の項を参照。

・「狨」音「ジュウ・ニュ」(現代仮名遣)。「廣漢和辭典」によると、『むくげざる。猿の一種。毛はやわらかくて長く、皮は敷き物に用い、「猱」と同字。』とあるが、現在、ムクゲザルなる種は、いない。これは「金尾」から、中国中西部に棲息する直鼻猿亜目オナガザル科コロブス亜科シシバナザル属キンシコウ Rhinopithecus roxellana と考えてよいであろう。後掲する「狨」の項を参照。

・「獨」「廣漢和辭典」には、『さるくいざる。猿の一種。猿に似て大きく、猿を捕らえて食う。常に独居し、叫び声も一声であることから独と名付ける。』とある。霊長類・サル類の「共食い」については、現在、オナガザル亜科マカク属の本邦固有種ニホンザル・同属の カニクイザル Macaca fascicularis ・オナガザル科コロブス亜科 Colobinae の Semnopithecus 属ハヌマンラングール Semnopithecus entellus ・真猿亜目狭鼻下目ヒト上科ヒト科チンパンジー亜科チンパンジー属チンパンジー Pan troglodytes 、及び、ヒト科ヒト属ヒト Homo sapiens 等の異常行動として報告されている。後掲する「獨」の項にも出る。

・「大明一統志」明代の勅撰地理書。一四六一年成立。京師・南京・中都・興都の四門に分け、その地誌を記す。

・「瓜哇國」ジャワは、現在の大スンダ列島に所属するインドネシアの島であるが、かつては王国であった。

・「霄霄」不詳。東洋文庫版は「宵宵」とし(「霄」は実際に「宵」の意で用いることはある)、『けしかける声』と割注するが、根拠不明。「廣漢和辭典」の「霄」及び「宵」には、該当する意味は、ない。識者の御教授を乞う。

・「拾玉」「拾玉集」(しゅうぎょくしゅう)のこと。鎌倉初期の天台座主にして歌人であった名僧慈円(久寿二(一一五五)年~嘉禄元(一二二五)年)の家集。尊円法親王が編した。六代集の一つ。

・「山深みかつかつぬるゝ袂かな峯の檜原の猿のひとこゑ」

○やぶちゃん勝手自在訳

山が深いのであっという間にしっぽりと濡れてしまう我が袂――それは独居の寂しさの涙ゆえでもある――はっと気づくと――峰々の檜林の断腸の猿の一声が追い討ちをかける……

・「慈鎭」慈円の諡(おく)り名。

・「朝まだきならの枯葉のそよそよと外山」(とやま)「を出でゝましら鳴くなり」

○やぶちゃん勝手自在訳

早朝――楢の枯葉がそよそよと風に吹かれている中――里山から降りて来て――猿が寂しげに鳴くのが聞えることだ……

本歌は永久四(一一一六) 年成立の歌集「永久百首」(「堀河次郎百首」とも)にも所収する。

・「顯仲」源顕仲(みなもとのあきなか 康平元(一〇五八)年又は康平七(一〇六四)年~保延四(一一三八)年)。右大臣顕房の子で、白河院皇后賢子の弟。

・「和名抄」は、正しくは「倭(「和」とも表記)名類聚鈔(「抄」とも表記)」で、平安時代中期に源順(みなもとのしたごう)によって編せられた辞書。

・『猨と、獼猴と、以つて、一物と爲す。其れ、訛〔(あやま)〕り傳へて、「猿」の字を用ひて總名と爲す【「猨」と「猿」は同字。】』荒俣宏氏は「世界大博物図鑑Ⅴ 哺乳類」の「テナガザル」の項で、日本のサル(マカク属)を猿と書くのは誤りであるとし(コンマ・ピリオドを句読点に代えた)、『マカク属のサルは中国では猴(こう)といい、テナガザルとはちがって、猿回しなどによって広く知られ、ありふれた存在である。つまり中国では、同じサルでも猿は高尚なもの、猴は通俗的なものというようにイメージの面でも対照的に区別される。』と記しておられる。ここの注に如何にも相応しい。

・『紀州の「岸の甚兵衛」、「猿引の始め」と云云』「狙引甚兵衞」(さるひきじんべえ)のこと。江戸前期、紀伊海士(あま)郡から出た猿引(猿回し)の棟梁。和歌山藩主の浅野幸長が命じて、藩内の「猿回し」を配下とし、毎年、和歌御神事の際には、供奉の列に加わったとされる(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」の「狙引甚兵衛」の項を参照した)。「岸」とは単に海岸地方海士郡の地方名を意味するのではなく、後に彼らに与えられた苗字(岸甚兵衛)であった。藩主直々に、「猿引」集団の組織結成と、特権、及び、姓マデを与えたのは、何故であろう? 「和歌山県立博物館」公式サイト内の、歌山市和歌浦周辺で行われている徳川家康を祭る紀州東照宮の祭礼、和歌祭についての「コラム」記載の、主査学芸員前田正明氏の「3. 東照宮祭礼と猿引」の中に、絵図の分析をする中で、『寛文5年(1665)頃には、後方の雑賀踊のすぐ後に、貴志の甚兵衛がいます。この貴志の甚兵衛は、城下近郊に住む専業化した猿引集団ですが、いつごろから和歌祭に参加するようになったかは不明です』という叙述が現れる。これによって、「岸の甚兵衛」が、この頃には「喜志」という姓として認識されていたことが分かる。ここまでで、私はお手上げになる。しかし、一方、「岸甚兵衛」でネット検索をかけると、一人の近隣の人物がヒットするのである。それは高知県宿毛市の「宿毛市史」公式サイト内の、「中世編-戦国古城」のこちらに、天正三(一五七五)年、同市にあって落城した「来城」(位置はサイト「城郭放浪記」の「高知県宿毛市の城郭分布地図」の『土佐 来城』を参照されたい。宿毛城の北北東直近である)の城主の名である。勿論、この人物自体がよく分からないし、従って、この和歌山の同姓同名と同一人物である証拠も皆無ではある。だが、同じページを見てみると、同じ年に落城した押ノ川城 (玄蕃城)城主であった押川玄藩なる人物が、後に伊勢の藤堂家へ仕えた、ともある。さすれば、来城城主岸甚兵衛なる人物が、和歌山藩に流れていき、その末裔が同じ姓名を名乗って、このような職能集団となったとしても、強ち、おかしなことではないように思われるのである。これはとんでもない私の妄想であろうか? 識者の御教授を乞うものである。

・「菓豆」木の実や豆。

・「吃て」本字には、「食べる・飲む・吸う」の意がある。本文では一般的な「くらふ」で読んでおいたが、訓読は「のみて」「すひて」でもよいと思う。個人的には「頬袋」ならば、「すひて」と読みたい気もする。

・「猴は山王の神使なり」の「山王」は山王権現のことで、正式には滋賀県大津市坂本にある日吉大社の祭神。猿を神の使者とすることで知られる。信仰の起源は山岳信仰であると推定されるが、後に豊穣神である山の神を祭るようになった。山に住み、山の主とも考えられた猿が、この山の神の御使(みつか)いとして習合したものであろう。「日吉」「猿」で、秀吉が深く尊崇したことでも知られる。]

***

やまこ 玃父 猳玃

玃【音却】

【和名夜麻古】

キヤ

本綱玃老猴也似猴而大色蒼黒能人行善攫持人物又

善顧盻〔=盼〕純牡無牝善攝人婦女爲偶生子

[やぶちゃん注:「盻」は底本では、「盻」の「目」を「耳」にした文字であるが、東洋文庫版の意味と、国立国会図書館デジタルコレクションの本書の中近堂版活字本の当該項から、「盻」に補正した。]

𧳜 神異經云西方有獸名𧳜大如驢狀如猴善縁木純

牝無牡群居要路執男子合之而孕此亦玃類而牝牡

相反者

△按飛驒美濃深山中有物如猴而大黑色長毛能立行

亦善爲人言豫察人意不敢爲害山人呼名黒坊互不

怖如有人欲殺人則黒坊先知其意疾遁去故不能捕

之蓋此玃之屬乎不知純牝純牡之是非耳

《改ページ》

*

やまこ 玃父 猳玃(かくわく)

玃【音、却〔(きやく)〕。】

【和名、「夜麻古」。】

キヤ

「本綱」に、『玃は老猴なり。猴に似て、大きく、色、蒼黒。能く、人行〔(じんかう)〕して[やぶちゃん注:人のように二足歩行し。]、善く、人・物を攫持〔(かくじ)〕し、又、善く、顧盻〔(こへん/こはん)〕す。純牡〔(じゆんぼ)〕にして、牝〔(めす)〕、無し。善く、人の婦女を攝〔(と)り〕、偶を爲して、子を生む。』と。

𧳜〔(しう)〕は、「神異經」に云く、『西方、獸、有り。𧳜と名づく。大いさ、驢〔(ろば)〕のごとく、狀〔(かた)〕ち、猴のごとし。善く、木に縁〔(よ)〕る。純牝〔(じゆんひん)〕にして、牡〔(をす)〕、無し。要路に群居し、男子を執り、之れと合して、孕む。此れも亦、玃の類にして、牝牡相反する者なり。』と。

△按ずるに、飛驒美濃の深山の中に、物、有り。猴〔(さる)〕のごとくして、大きく、黑色・長毛。能く、立ち行き、亦、善く、人言〔(ひとのことば)〕を爲〔(な)〕す。豫〔(あらかじ)め〕、人の意を察す。敢へて害を爲さず。山人、呼んで「黒坊(くろん〔ばう〕)」と名づく。互ひに、怖れず。如〔(も)〕し、人、有りて、人〔=黑坊〕を殺さんと欲すれば、則ち、「黒坊」、先づ、其の意を知りて、疾〔(と)く〕、遁れ去る故、之れを捕ふること、能はず。蓋し此れ、「玃〔(やまこ)〕」の屬か。純牝・純牡の是非を知らざるのみ。

[やぶちゃん注:外形は猿の老成したもののようであるが、性別の偏りなど、実在する類人猿には同定出来ない幻獣である。「キヤ」と中国音を振るが、これは拼音では“jué”(チィュエ)で程遠い音である。なお、日本語の漢字としては「玃」には「キヤク(キャク)・カク」の他に、慣用音としての「クワク(カク)」がある。

・「攫持」「つかみ持ち取る」。文脈上は、「人をさらう」の意であるが、「攫」の「人をさらう」という意味は国訓であるから、採らない。

・「顧盻」「盻」は「盼」の異体字。「振り返り見る」の意。

・「善く、人の婦女を攝し、偶を爲して、子を生む」は、「しばしば、人間の婦女子を誘拐し、交合をなして、子を孕ませる。」の意。愛読する諸星大二郎の「西遊擁猿伝」では、この玃らしきものに略奪された女が、後に、産んだ子を、村に預けて、去ってゆく。その子が主人公孫悟空という設定であった。

・「𧳜」不詳。「廣漢和辭典」に所収せず。中文サイトで見ると、「廣韻」に『猛獸』とあり、他の漢籍では、概ね、時珍の言うような内容が記されてある。

・「神異經」前漢の東方朔(紀元前一五四年~紀元前九三年)が書き、後に、神話伝説を集成した幻想博物誌「博物志」で知られる、魏から西晋にかけての政治家・文人であった張華(二三二年~三〇〇年)が整理したとされる古代神話伝説集。但し、実際には、晉代以降の偽作と考えられている。

・「豫め、人の意を察す」ここから、この幻獣は、本邦では、別名「覺(さとり)」とも呼ばれるのである。

・「純牝・純牡の是非を知らざるのみ」は、雄のみの哺乳類、雌のみの類人猿なるものが生物学的に存在するかどうかの是非は、分からん(分からんが、私はそういう哺乳類・猿人の類いの存在はないだろうと断言する)という、お馴染み、プラグマティスト良安先生の慎重な一言である。]

***

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十一

また 猱【音悩】

むくげざる

狨【音戎】

【和名萬太】

ジヨン

本綱狨生西戎及山南川峽深山中狀大小類猨毛柔長

如絨可以籍可以緝其尾長作金色俗名金線絨輕捷善

縁木甚愛其尾人以藥矢射之中毒卽自齧其尾也以其

皮作鞍褥

*

また 猱【音、悩。】

むくげざる

狨【音、戎〔(じゆう)〕。】

【和名、「萬太〔(また)〕」。】

ジヨン

「本綱」に、『狨は、西戎、及び、山南の川峽の深山の中に生〔(せい)〕す。狀〔(かた)〕ち、大・小、「猨」に類し、毛、柔らかにして、長く、絨〔(じゆう)〕のごとく、以つて、籍(し)〔=敷〕くべし、以て緝(つむ)〔=紡〕ぐべし。其の尾、長く、金色を作す。俗に「金線絨」と名づく。輕捷〔:身軽る。〕にして、善く、木に縁(よ)り、甚だ、其の尾を愛す。人、藥矢を以つて、之れを射る。毒に中〔(あた)〕る時は、卽ち、自〔(みづか)ら〕、其の尾を齧(か)むなり。其の皮を以つて、鞍褥(くらしき)に作る。』と。

[やぶちゃん注:「狨」は音「ジュウ・ニュ」(現代仮名遣)。「廣漢和辭典」によると、『むくげざる。猿の一種で毛はやわらかくて長く、皮は敷き物に用い、「猱」と同字。』とあるが、現在、ムクゲザルなる種は、いない。これは尾が金色であることや、その他の描写から、直鼻猿亜目オナガザル科コロブス亜科シシバナザル属キンシコウ(金絲猴) Rhinopithecus roxellana と考えてよいと思われる。以下、ウィキの「キンシコウ」から引用する。『中国西部、チベット』の山間部の森林地帯に棲息し、『ゴールデンモンキー、チベットコハナテングザルとも呼ばれる。最も寒冷な地に生息するサルとしても知られ、チベットの標高3000メートルの地に生息し、摂氏-5度という冬の気温に耐えられる』種であるが、現在では『国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは「絶滅の危険が増大している種」とされ、「絶滅危惧II類」に分類されている。また中華人民共和国では国家一級重点保護野生動物に指定されて』もいる。『オスの体長70cm程度、尾長70cm程度、メスはオスの半分程度の大きさである。オレンジ色の長い体毛をもつ。青白い顔にはつぶれたような形の特徴的な鼻をもつ』。『1頭のオスと数頭のメスからなる群れを形成する。これをユニットと呼び、数ユニットが集まって、さらに大きな群れをつくることもある』。『妊娠期間は約200日。通常、1子を産む』。食性は果実・種子・木の葉等であるが、『雪深い冬の間は、ヤナギ、クルミなどの木の皮が食糧となる。ウシなどと同様、胃の中に植物繊維を分解する微生物がおり、そうしたエサでも栄養に変えられることが、冬の高山でも生きていける理由だといわれる。また、この微生物が繊維を分解する際、発酵熱といわれる熱を発する。この熱を利用することで氷点下の寒冷地でも体温維持しているという』。『キンシコウの種小名 roxellana はトルコ皇帝の宮廷にいた娼婦ロクセラーヌにちなんで名づけられた。ロクセラーヌは金髪でつぶれた鼻をもち、キンシコウに良く似た顔をしていたとされる』。また、一般に「西遊記」の孫悟空のモデルとも比定されているが、これには批判が多く、ウィキの「孫悟空」によれば、『この説はキンシコウを研究する日本モンキーセンター世界サル類動物園長の小寺重孝が、NHKの動物の生態を紹介するテレビ番組『ウォッチング』で、「美猴王」を名乗った孫悟空のモデルにふさわしい美しいサルであり、もしかしたらこれがモデルなのかもしれないと紹介したところそれが一人歩きしたものである。『アサヒグラフ』1985年3月29日号にて、小寺重孝本人も勘違いと認めているが』、『世間に広まったため』、『ひっこみがつかなくなっているという旨の談話が掲載されている』(この番組と雑誌記事はアップ・トゥ・デイトに見ていて、よく覚えている)。『『西遊記』そのものを研究している中国文学研究者は、作中描写から判断するとマカク属のアカゲザルである可能性が高いとする説を提唱しており、例えば同属のニホンザルと異なり』、『水泳を好むアカゲザルの生態などが』、『巧みに『西遊記』の中に描写されていることなどを指摘している』。私の知見によれば、中国文学者中野美代子氏などはキンシコウを「にせ悟空」と呼び、アカゲザル説を支持している。話序でに孫悟空のモデル論を続けて引用しておくと、『これとはまた別に、インドの有名な叙事詩『ラーマーヤナ』の猿の神として登場するハヌマーンも黄金の肌と真紅の顔面そして長い尾っぽを持つ姿として描かれているところから、ハヌマーンが孫悟空のモデルとする説も唱えられている。インドのヒンドゥー教寺院ではハヌマンラングールがハヌマーン神の使いとして手厚く扱われ、参詣者から餌などを与えられて闊歩している。ハヌマーンもまた孫悟空と同様に、超常的な神通力を使用し、空を飛んだり、体の大きさを変えたりした。また、場面によって』、『猿軍団を率いる、山を持ち上げるなどの行為を行ったとされる。ラーマーヤナの物語中でヴィシュヌの化身とされるラーマを助けて』、『様々な局面で活躍する猿神の姿は、『西遊記』において』、『猿妖である孫悟空が三蔵法師を護衛して活躍する姿と相似ている部分も多々』、『見受けられ、『西遊記』の物語形成過程にラーマーヤナが少なからず影響を与えたことも考えられる』とある。この「ハヌマンラングールは、オナガザル科コロブス亜科Colobinae の Semnopithecus 属ハヌマンラングール Semnopithecus entellus である。また、横浜ズーラシアでの期間限定公開時のプレート(告知通り、既に消失している)によれば、『キンシコウが西洋に初めて紹介されたのは 1870年頃で当時、フランスの宣教師だったダビッド神父が中国から持ち帰った毛皮がきっかけで』、『それまで、紀元前2世紀頃に作られた中国の壷に描かれたキンシコウによく似たサルは想像上の動物だとされてい』たものが、この毛皮の存在によって『実在の動物であることが判明した』ものである。古来、『中国でも限られた高山にしかいなかったキンシコウの』毛皮は、極めて『高貴なものとして珍重され、位の高い物だけが衣装モチーフを施したり、毛皮でできた装飾品を使用することが』許されたという。BOBO氏のブログ“A moment of...”にあるズーラシアで撮影された「さよならキンシコウ」の写真、必見。なお、キンシコウは、現在、中華人民共和国の「野生生物保護法」によって、絶滅危惧動物として「国家一級重点保護野生動物」に指定されている。

・「猨」音「ヱン(エン)・ヲン(オン)」。「廣漢和辭典」によると、『①さる。(ア)てながざる。(イ)おおざる。②=猿。』とする。狭鼻下目ヒト上科テナガザル科テナガザル属 Hylobates の類を指す。後掲する「猨」の項を参照。。

・「絨」地の厚い毛織物。

・「西戎」古代中国に於いて「東夷・西戎・南蛮・北狄(てき)」の一つ。西方の遊牧異民族を呼ぶ蔑称(必ずしも領土外の異民族に限らず、当該方位の辺境部の少数民族等をも指した)。

・「山南」はチベット名の「ロカ」を漢訳した地域名。現在は中華人民共和国省級民族区域である西蔵自治区を構成する七つの地区(サクル)の一つとして残っている。以下、現在の山南地区について、旅行会社「夢の旅」の以下のページから引用すると、同『自治区の中央部に位置し、チベットの伝統的な地理区分では、この地区の北部に隣接するラサ市を構成する諸ゾン(県)とともにウー地方を構成し、その住人を「ウーパ(dbus pa)」と称する』。『面積8万平方キロ、人口は約29万人。青蔵高原東南部、ヤルンツァンポ河中下流に位置し、西はシガツェ地区、北はラサ市、東北はニャンティ地区と接し、南はインド、ブータンと国境を接する。本地区のツォナ・ゾン(錯那県)、ルンツェ・ゾン(隆子県)の南部は、ニャンティ地区のメトク・ゾン(墨脱県)、ザユル・ゾン(察隅圏)とともにインドとの国境紛争地域となっており、名目上これらの諸ゾンの南部とされる領域で、インドが実効支配するマクマホン・ライン以南の部分に対し、インド政府はアルナーチャル・プラデーシュ州を設けている』。海抜凡そ3,700メートルの高高度山岳地帯である、と記す。]

***

ゑんこう

猨【音圓】

ユヱン

猿【同字】

【俗用猿猴二

字称之】

[やぶちゃん字注:以上三行は、前に三行の下に入る。]

本綱猨産川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故

《改ページ》

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十二

多壽其臂骨作笛甚清亮其色有青白玄黃緋數種其性

静而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈着地卽泄

瀉死惟附子汁飮之可免其行多群其鳴善啼一鳴三聲

凄切入人肝脾

有金絲者黃色玉靣〔=面〕者黑色及身靣俱黑者或云黃是牡

黒是牝牝能嘯牡不能也又云猨初生毛黒而雄老則變

黃潰去勢嚢轉雄爲雌與黒者交而孕數百歳黃又變白

也此說與列子貐變化爲猨莊子獱狙以猨爲雌之言相

合必不妄也

三才圖會云常庭山多白猿狀如獼猴而差大臂脚長捷

善攀援樹木其聲哀蓋此猨之老變者矣

△按猨【卽猿字】本朝未有之自中華來有畜之耳俗云猨爲

獵人被疵其疵愈爲贅名平佐羅婆左羅蓋妄也【詳于鮓荅之下】

獨【音瀆】

トツ

本綱獨似猨而大猿性群獨性特猿鳴三獨鳴

一而止能食猨猴【或云獨乃黃腰獸也見于虎類】

[やぶちゃん字注:以上二行は、前二行の下に入る。]

《改ページ》

*

ゑんこう

猨【音、圓。】

ユヱン

猿【同字。】

【俗に「猿猴」の二字を用ひて、之れを称す。】

「本綱」に、『猨は、川廣〔(せんくわう)〕の深山の中に産す。猴に似て、長大、其の臂〔(ひぢ)〕、甚だ、長くして、能く、氣を引く故、多壽なり。其の臂の骨〔にて〕、笛を作る〔に〕、甚だ、清亮〔たり〕。其の色、青・白・玄・黃・緋の、數種〔(すしゆ)〕、有り。其の性、静〔(しづか)〕にして、仁慈なり。好みて、果實を食ふ。其の居〔(を)〕ること、多く、林木に在り。能く、數丈を越えて、地に着く。卽ち、泄瀉して死す。惟だ、附子〔(ぶし)〕の汁、之れを飮めば、免〔(まぬ)〕かるべし。其の行くこと、多く、群がる。其の鳴くこと、善く、啼き、一鳴三聲、凄切〔(せいせつ)〕にして、人の肝脾〔(かんひ)〕に入る。

金絲の者や、黃色にして玉靣の者や、黑色、及び、身・面、俱に、黑き者、有り。或いは云はく、「黃なるは、是れ、牡にして、黑は、是れ、牝なり。牝は、能く嘯(うそむ)き、牡は、能くせず。」と。又、云はく、「猨、初めて生るる時は[やぶちゃん字注:「時」は送りがなにある。]、毛、黒にして、雄なり。老いて、則ち、黃に變じて、勢嚢(へのこ)を潰(つぶ)し去(さ)り、雄を轉じて、雌と爲す。黒き者と、交(つる)みて、孕む。數百歳にして、黃、又、白に變ず。此の說、「列子」に『「貐〔(ゆ)〕」、變化して、「猨」に爲り〔→る〕。』〔とあり〕、「莊子〔(さうじ)〕」に、『「獱狙〔(ひんそ)〕」、「猨」を以つて、雌と爲(す)る。』と云ふの言、相合ふ[やぶちゃん注:「云」は送りがなにある。]。必ずしも妄〔(まう)〕ならず。』と。

「三才圖會」に云ふ、『常庭山に、白猿、多し。狀〔(かた)〕ち、「獼猴〔(びこう)〕」のごとくにして、差〔(やや)〕、大きく、臂・脚、長く、捷〔(はや)〕し。善く樹木を攀〔(よ)ぢ〕、援〔(ひ)〕く。其の聲、哀(かな)し。蓋し、此れ、「猨」の老變なる者か。』と。

△按ずるに、猨【卽ち、「猿」の字。】は、本朝に、未だ、之れ、有らず。中華より來〔(きた)り〕、之れを畜〔(かふ)〕こと、有るのみ。俗に云ふ、「猨は、獵人の爲めに、疵を被ふり〔→むり〕、其の疵、愈ち、贅(こぶ)と爲り、『平佐羅婆左羅〔(へいさらばさら)〕』と名づく。」と云ふは[やぶちゃん字注:「云」は訓点にある。]、蓋し、妄なり【鮓荅〔(へいさらばさら)〕の下に詳〔(つまびら)かなり〕。】。

獨【音、瀆。】

トツ

「本綱」に、『獨は、「猨」に似て、大なり。「猿」の性は「群れる」、「獨」の性は「特(ひとり)」なり。「猿」は鳴くこと、三たび、「獨」は、鳴くこと、一たびにして、止む。能く「猨猴」を食ふ【或いは云ふ、「獨は、乃ち、『黃腰獸』なり。虎の類に見とむ。」と。】。』と。

[やぶちゃん注:「猨」は、現代中国語では“yuán”で、「類人猿」の意である。以下、まずは、ウィキの「類人猿」の記載を参照に、類人猿の定義をしておきたい。英語では“ape”で、『ヒトに似た形態を持つ大型と中型の霊長類を指す通称名。ヒトの類縁であり、高度な知能を有し、社会的生活を営んでいる。類人猿は生物学的な分類名称ではないが、便利なので霊長類学などで使われている。一般的には、人類以外のヒト上科に属する種を指すが、分岐分類学を受け入れている生物学者が類人猿(エイプ)と言った場合、ヒトを含める場合がある。ヒトを含める場合、類人猿はヒト上科(ホミノイド)』( Hominoidea )『に相当する』。その広義の類人猿の含まれる現生動物は“ lesser ape ”(小型類人猿)と“ great ape ”(大型類人猿)に大別され、小型類人猿には、サル目真猿亜狭鼻下目ヒト上科テナガザル科テナガザル属 Hylobates と、フクロテナガザル属 Symphalangus を含むテナガザル科 Hylobatidae が、大型類人猿には、ヒト上科オランウータン(ショウジョウ)科ヒト科オランウータン属 Pongo ・ヒト科チンパンジー亜科ゴリラ属 Gorilla ・チンパンジー亜科チンパンジー属 Pan (コンゴ民主共和国固有種であるチンパンジー属ボノボ Pan paniscus を含む)、そしてヒト科ヒト属ヒト Homo sapiens が含まれることになる。この大型類人猿の内、ゴリラ・チンパンジー・ボノボ・ヒトは「アフリカ類人猿」、オランウータンは「アジア類人猿」と呼称される。「アジア類人猿」の現生種はオランウータン一属のみだが、絶滅種のヒト上科ヒト科チンパンジー亜科†ギガントピテクス属 Gigantopithecus なども含まれる。『以前の分類では、オランウータン科にはオランウータン属・ゴリラ属・チンパンジー属を含めた。しかし、DNAの進化分析を考慮した新しい分類では、オランウータン科はオランウータンのみとなり、ゴリラ属・チンパンジー属はヒト科に分類される。さらに、オランウータンもヒト科に含める学者もあり、この学説の場合にはオランウータン科は消滅する』とある。以上、見てきたように我々は、『ヒトという「自らの所属する種を除いたヒトの類縁種をこのように呼ぶ」という』恣意的で非科学的な区別をここに持ち込んでいるに過ぎず、『類人猿とそれ以外を区別する明確な生物学的根拠は無』く、『生物学的には』この“ape”には、ヒトも含めるのが妥当であり、「類人猿」という日本語呼称自体が、不適切である、とウィキの記載者は明解な論を展開されており、私には、至って、共感出来る記載である。私なら、今、少し、色気を出して、ヒトの後ろに、イエティ・野人・サスカッチ・ビッグフット・ヒバゴン等も含む、とやりたい(お遊び御免なさい)。ウィキ記載者氏はムッとするかも知れないが、良安先生は、きっと、肯んじてくれるはずである。

閑話休題。さて本記載の「猨」であるが、形状・生態・分布域からサル目真猿亜狭鼻下目ヒト上科テナガザル科テナガザル属 Hylobates に同定してよかろう。現生種は以下の九種である。

Hylobates agilis アジルテナガザル

Hylobates concolor クロテテナガザル

Hylobates hoolock フーロックテナガザル

Hylobates klossii クロステナガザル

Hylobates lar シロテテナガザル

Hylobates moloch ワウワウテナガザル

Hylobates muelleri ミュラーテナガザル

Hylobates pileaus ボウシテナガザル

Hylobates syndactylus フクロテナガザル

インドシナ半島・マレー半島、及び、スマトラ島とボルネオ島を分布域とし、熱帯雨林の樹上に棲息する。体長は四十五~九十センチメートルで、長い腕を用いて“ Brachiation ” 「ブラキエーション」(枝渡り)で移動する。一夫一妻で、『子供を含めた』四『頭程度の群れを形成している。テナガザルは歌を歌うことで知られている。主にカップルのオスとメスが交互に叫びあいながら、複雑なフレーズを取り混ぜたデュエットを行うのである。種によっても異なるが、歌は』二『時間程度続けられることもある。この歌は家族間の絆を深めたり、他の群れに対してなわばりを主張したりすることに役立っていると考えられる。この歌い方は、種によってそれぞれ特色があるため、歌を聞き分けることにより、種の判別が可能である』(以上、テナガザルについては、主にウィキの「テナガザル科」を参照した)。テナガザル属は現在、中華人民共和国の「野生生物保護法」によって「絶滅危惧動物」として「国家一級重点保護野生動物」に指定されている。

最後に博物誌として、荒俣宏氏の「世界大博物図鑑Ⅴ 哺乳類」の「テナガザル」の記載を引用する(同前で句読点に代えた)。『古代中国では、王侯貴族のペットとしてテナガザルに特別な関心が払われた。宋の「埤雅」(ひが)に引用されている「管子」(かんし)形埶(けいせい)篇(前7世紀斉の管仲の作といわれる)によると、テナガザルはたとえ絶壁の下を流れる水でも、崖の上の木の枝から何匹もが鎖のように長い腕を連ねてたやすく飲むことができるという。だが、習性上、テナガザルは一匹で枝からぶらさがり』、『手を水にひたして口に含むことはあるが、集団でこのようなことはしない。しかし「管子」の伝えた話は後世繰り返し用いられ、5世紀宋の詩人謝霊運(しゃれいうん)も「遊名山記」で『猿猱(えんどう)は下りて飲まんとするに百臂(ひゃくひ)を相聯(あいつら)ぬ』と書いている(中野美代子「孫悟空の誕生」)。』『本来』、『猿の字をあてられるべきテナガザルは日本には生息しないため、中国から渡来したときには珍獣として扱われたらしい。「蒹葭堂雑録」は』文化六(一八〇九)年、『大阪道頓堀で催されたテナガザルの見世物興行を記録し、『実に稀代の観物なり』としている。また『黃なるは是雄にして黒きは是雌なりと、按ずるに当時の猨は面手足とも黒かりし故、正しく雌なりしならん』と観察の細かいところをみせている』とある。「蒹葭堂雑録」の当該記事を見ると、良安と同様に「本草綱目」を長々と引用し、上記のように末尾に述べている。その訓読の癖を見ると、私はこれは「本草綱目」からの引用ではなく、実は「和漢三才圖會」のこの項からの孫引きじゃないか? と竊かに思うのである。なお、荒俣氏は、同書末の博物学関係人名で、この「蒹葭堂雑録」を木村蒹葭堂の遺稿集としているが、正確ではない。これは稀代の文人にしてコレクターであった初代木村蒹葭堂孔恭(きむらけんかどうこうきょう)の見聞雑記遺稿に、二代目木村蒹葭堂石居(せききょ)が享和年間以降の自身の見聞雑記を補塡したものである。――何故、そんなつまらないことをくだくだしく書くのかって? だって、超有名な初代の木村蒹葭堂は元文元(一七三六)年の生まれで、享和二(一八〇二)年に没してるんだもん。文化六年のテナガザルは、孫悟空がトンボを打って臂を伸ばしたって、見られないんだよ。

・「猿猴」辞書を引くと、①猿類の総称。古くは特に手長猿を指して呼ぶ語。②河童の異名。③文楽の隠語で、人形の手を言う語(という意味であろう。確かにあのナックルの形態は、確かに、ヒトより、サルに近い。辞書には、ただ「人形浄瑠璃で手のこと」としか、どの辞書も書いていない。まさか、人形遣いの人間の手ではあるまいよな。細かいことだが、辞書としては、ちゃんと「人形の」と入れてもらいたいもんだ)。④月経の隠語。小学館「大辞泉」には、ここに「柳多留」七七から「猿猴へ手を出し亭主ひっかかれ」という川柳を引く。面白いね。さて、②であるが、これはウィキのズバり、「猿猴」には、広島県、及び、中国・四国地方に伝承する未確認生物で、河童の一種とある。以下、同所からの引用。『一般的にいう河童と異なる点は、姿が毛むくじゃらで猿に似ているところ。金属を嫌う性質があり、海又は川に住み、泳いでいる人間を襲い、肛門から手を入れて生き胆を抜き取るとされている。女性に化ける事ができる、という伝承もある』といい、「土佐近世妖怪資料」の記載によれば、三『歳ほどの子供のようで、手足は長く爪があり、体はナマズのようにぬめっている』とある。『文久3年(1863年)に土佐国(現・高知県)で生け捕りになったとされる猿猴は、顔は赤く、足は人に似ていたという。手は伸縮自在』で、『ある男が川辺に馬を繋いでいたところ、猿猴が馬の脚を引いて悪戯をするので、懲らしめようと猿猴の腕を捻り上げたが、捻っても捻ってもきりがなく、一晩中』、『捻り続ける羽目になったという』。『また河童に類する四国の妖怪にシバテンがいるが、このシバテンが旧暦6月6日の祇園の日になると』、『川に入って猿猴になるといい、この日には好物のキュウリを川に流す』習慣があり、『山口県萩市大島や阿武郡では河童に類するタキワロという妖怪がおり、これが山に3年、川に3年住んで猿猴になるという』伝承があるとし、広島市南区を流れる猿猴川の名はこの妖怪に由来すると記されている。この記載の内、伸縮自在にして捻っても捻っても捻りきることが出来ないというのは、テナガザルの中国での伝承「通臂猴」と完全に一致する点である。

・「川廣」四川及び広州地方の総称。

・「能く氣を引く故、多壽なり」「ひっきりなしに、深呼吸に似た呼吸法を行うから、長命である。」という意味。長い手からの類感的連想と道家の「導引法」の類似からであろう。

・「清亮」清らかで明るい。清くほがらか。澄んで美しい。人の性質や音声に対して用いる。

・「仁慈」思いやりがあって情が深いこと。

・「卽ち、泄瀉して死す」下痢をすると、あっけなく死んでしまう。

・「附子」キンポウゲ目ンポウゲ科トリカブト属 Aconitum の塊根を乾したもの。古くから漢方薬及び毒物名として登場する。その場合、一般には生薬名では「ぶし」と呼び、毒物として言う場合は「ぶす」と呼称することが多いので、ここでは「ぶし」と読んでおいた。別名、「烏頭(うず)」。主な有毒成分はアルカロイドの一種であるAconitineアコニチンで、嘔吐・痙攣・呼吸困難・心臓発作を主症状とする猛毒であるが、適量を用いれば、強心剤となる。

・「一鳴三聲、凄切にして、人の肝脾に入る」「凄切」は「身に沁みて淋しいこと」。古来、猿声は「悲哀断腸」の思いを引き起こすアイテムである。著名なところでは、李白の次の詩であろう。

*

早發白帝城 早(つと)に白帝城を發す

朝辭白帝彩雲間 朝に辭す 白帝彩雲の間

千里江陵一日還 千里の江陵 一日(いちじつ)にして還る

兩岸猿聲啼不住 兩岸の猿聲 啼いて住(や)まざるに

輕舟已過萬重山 輕舟 已に過ぐ 萬重(ばんちやう)の山

一般に、我々は、この詩に老成した作者をイメージする。実際に、承句の江陵(湖北省白帝城から約三百キロメートル下流)へ引き返すという意味から、これは乾元二(七五九)年、五十九歳の作とするのが、現在、一般的である。当時、作者が幕僚として仕えていた永王が、粛宗に対する謀叛の疑いをかけられて、追討・敗死、同時に李白も捕縛され、現在の貴州省北部にあった夜郎へ流罪となった。ところが、配流の途上、この白帝城付近で赦免状が下され、急遽、戻ることとなった晴れやかな気持ちを歌ったものとするのが現在の定説である。しかし乍ら、私は高校時代、これを初めて読んだ時の注には、李白二十五歳(開元元(七二六)年)とあったのを記憶している。卽ち、私はこの詩を、青雲の志を胸に故郷四川省を出て、揚子江を下った際の、三峡最上流瞿唐峡を通過した折りのノスタルジアとして詠んだのである。配された白帝城は、前漢末の英雄公孫述や、覇者劉備玄徳の居城としても知られていた。何より、杜甫をして「天馬空を翔ぶが如き」奔放さを持っているはずの李白にしては、「白帝」―「彩雲」、「千里」―「一日」、「輕舟」―「萬重」の対語表現の配置は、如何にも技巧に過ぎる気はしないか? いや、これは才気煥発の若さ故とは読めないか? 確かに「千里」以下の三句での、三峡の水勢と軽舟のスピード感は、罰を許された軽快なうきうきした感情を美事に表現しているとも言えようが、ならば、何故、断腸の「兩岸猿聲」をわざわざ耳に残したのか? それは旧主永王への、せめてものオードともとれるか? 確かに、出郷なのに江陵に「還る」というのは変ではあるな――いや――でも、やっぱり私には「ノスタルジア」だ。そんな思いで訳したい。

*

○やぶちゃん現代語訳

東雲(しののめ)だ 白帝城に照り映える鮮やかな雲に送られて 出てゆこう!――

……千里も離れた江陵なのに たった一日で辿りついちまうという……

両岸に屹立する断崖――

そこに腸(はらわた)を截ち斬るような猿の声――

それが 今も 鳴き止むことなく 耳に残っているというのに――

一艘の小船は 峨々たる山脈をあっという間に通り過ぎちまった――

*

最後に。「サルからヒトに進化」させよう。猿声悲哀を人事と合わせてアウフヘーベンした芭蕉の句を挙げておく。「野ざらし紀行」である。

*

富士川のほとりを行くに、三つばかりなる捨子の、哀げに泣く有り。此の川の早瀨にかけて浮世の波をしのぐにたへず、露ばかりの命まつ間と、捨て置きけむ、小萩がもとの秋の風、こよひや散るらん、あすやしほれんと、袂より喰物なげて通るに、

猿を聞く人捨子に秋の風いかに

いかにぞや、汝父に惡(にく)まれたるか、母に疎まれたるか。父は汝を惡むにあらじ、母は汝を疎むにあらじ。唯、これ、天にして、汝が性の拙なきを泣け。

○やぶちゃんの発句解釈

猿声を聴きそれに悲しむ風雅のお人! この眼前――腹から搾り出さんばかりに泣く捨て子――その顔に吹き付けて、その泣き声をも吹き飛ばす無情にして冷たい秋の風――さても、あの猿の鳴き声とこの捨て子の泣き声と――御仁はいずれを哀しと言われるか……

*

但し、研究者は概ね、これは作り話であるとする。そんなことは判り切ってる。言うが、野暮だぜ!

・「玉面」は顔が白く美しいことを言うか。丸い顔の意ではあるまいが、しかし、丸くは見えるな。

・「黑色」というのは、恐らく「黑色にして玉面の者」の意であろう。そうしないと以下の「身・面、俱に、黑き者」とダブってしまうからである。

・「嘯き」唸る。吠える。鳴く。

・「勢嚢(へのこ)」精嚢であるが、ここでは睾丸のこと。陰茎をも指す。「和名類聚抄」に『陰核、篇乃古。』とある。

・「列子」戦国時代の列御寇(生没年不詳:紀元前四〇〇年前後とされる)及びその弟子が著したとされる道家思想の書。別名「冲虛至德眞經」(ちゅうきょしとくしんきょう)。事実ならば、老子の後を継ぎ、荘子に先行する道家の思想家ということになるが、列子の実在は疑われており、本著は晋代の偽作とも言われる。

・『「貐」、變化して「猨」と爲る。」これは良安の転記ミスか、「本草綱目」の版本の誤記で、原文は「貐」ではなく、更に、頭の「老」の字が脱落している(「老」の脱落は「本草綱目」自身のもの)。「列子」の「天瑞第一」四にあるそれは、『老羭之爲猨也』(老羭(ろうゆ)の猨と爲り)である。「老羭」は「年老いた黒い雌羊」のことで、「列子」のこの部分は、「斉物論」を説くために、化生(けしょう)する生物を羅列するところである。所謂、「物化」(下らない区別)にあっては、婆(ばばあ)の黒羊が、人型(ひとがた)の猿になったとしても(「老羭」というのはサバトの主催者みたようで、妙に黒魔術臭いのが面白い)、なんら驚きではないのである。

・「莊子」戦国時代の荘周、及び、その弟子が著した道家思想の書。別名「南華真経」。古来、本邦では、人名を「そうし」、書名を「そうじ」と読み慣わす。

・『「獱狙」、「猨」を以つて、雌と爲る。」これは訓読が変則的だ。「荘子」の「斉物論」九には、『猨猵狙以爲雌、』(猨は、猵狙を以つて雌と爲す。)とある。「猵」は「獱」と同字で、「カワウソの類」を指すのであるが、「猵狙」を中文サイトを調べて見ても、「神話伝説中の野獣にして、猿猴に似る。」と記すだけで、引用は、この「荘子」の、この部分である。岩波書店一九七一年刊の金谷治訳注「荘子」では「猵狙」に『いぬざる』というルビが振られている。これは実在するオナガザル亜科ヒヒ属のマントヒヒ Papio hamadryas を現わす和語であるが、分布域から考えて、それは、あり得ないと私は思う。

・「三才圖會」は明代の王圻(おうき)の著になる図解百科事典。万暦三五(一六〇七)年の序を持つ。王圻の子、王思義の続集と合本すると、百六巻に及ぶ。天・地・人の三才(世界・宇宙に存在する万物)を、天文・地理・人物・時令・宮室・器用・身体・衣服・人事・儀制・珍宝・文史・鳥獣・草木の十四門に分類し、図版を添えて解説する。無論、良安はそれに倣ったものであるが、例えば、私が全電子化注を終わった動物類では、圧倒的に李時珍の「本草綱目」がまず、引かれる。というより、「三才圖會」の登場は、稀れと言ってよい。それは、同書の記載が、同定が杜撰なのに加えて、奇妙奇天烈な生物が、多く登場するからである。絵は幻想の添え物としては、面白いが、私は、解説は殆んど評価しない。

・「常庭山」秦漢時代に成立したとされる幻想地誌書「山海經」の「南山經」に記される山。「堂庭山」とも(これは、「烏焉馬の誤り」で、どちらかが誤字であろう)。「白猿が多く棲息する」というのは、「山海經」の記載。架空の山である。

・「獼猴」オナガザル亜科 Cercopithecinae のマカク属 Macaca 。前掲項「獼猴」参照。

・「捷にして」動きが敏捷で。すばしっこく。

・「平佐羅婆左羅〔(へいさらばさら)〕」以下の「鮓荅の下に詳し。」の注を参照。

・「妄なり」誤りである。出鱈目である。

・「鮓荅の下に詳し。」原型では、以下に「和漢三才圖會」の「卷三十七 畜類」にある「鮓荅」の項のみを画像も含めて電子テクスト化したが、後の二〇一二年二月に、よりブラッシュ・アップしたそれを、ブログ版で「和漢三才圖會卷第三十七 畜類 鮓荅(へいさらばさら・へいたらばさら) (獣類の体内の結石)」を公開しているので、そちらを見られたい。

・「獨」「廣漢和辭典」には、『さるくいざる。猿の一種。猿に似て大きく、猿を捕らえて食う。常に独居し、叫び声も一声であることから独と名付ける。』とある。大型の、「共食い」を学習してしまった大型のサル類としか言いようがない。

・「能く猨猴を食ふ」サル類の「共食い」については、現在、マカク属 Macaca には、カニクイザル Macaca fascicularis ・オナガザル科コロブス亜科 Colobinae の Semnopithecus 属ハヌマンラングール Semnopithecus entellus ・真猿亜目狭鼻下目ヒト上科ヒト科チンパンジー亜科チンパンジー属チンパンジー Pan troglodytes 、及び、ヒト科ヒト属ヒト Homo sapiens 等の異常行動として報告されている。次注も参照されたい。

・『或いは、云ふ、「獨は、乃ち、『黃腰獸』なり。虎の類に見とむ。」と。』とは、「ある説によれば、『独』は『黄腰獣』という名の獣である。その学説の分類では、この『独』を虎の仲間と見做している。」の意。トラな、ら「能く猨猴を食ふ」は納得であるが、その場合は、「共食い」は無効となる。]

***

をながざる

果然

コウ ジヱン

猓𤡮 禺【音遇】

狖【音又或作𮙩𪕎】

蜼【音壘或作𤢹】

仙猴

[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行下に入る。]

本綱果然大于猨白靣〔=面〕黒頰多髯其軆不過二尺而尾長

于身其末有岐鼻孔向天雨則桂〔→挂〕木上以尾岐塞鼻孔其

名自呼其毛長柔細滑白質黒文如蒼鴨脇邊班〔→斑〕毛之狀

集之爲裘褥甚温暖也喜群行老者前少者后食相讓居

相愛生相聚死相趣若人捕其一則擧群啼而相赴雖殺

之不去謂之果然以來之可必也仁讓孝慈獸也古者畫

蜼爲宗彛亦取其孝讓而有智也○蜼似猿而字從虫麢

似羊而從鹿鯪鯉似獺而從魚古作字當別有取義也

もうしやう

蒙頌

モン ツヲン

一名蒙貴本綱此乃蜼之小者也紫

黒色出交趾畜以捕鼠勝于猫狸

[やぶちゃん字注:以上二行は、「蒙頌」(左右ルビ附)の下に入る。]

《改ページ》

*

をながざる

果然

コウ ジヱン

猓𤡮〔(くわぜん)〕

禺〔(ぐ)〕【音、遇。】

狖【音、又。或いは、「𮙩𪕎」に作る。】

蜼【音、壘。或いは、「𤢹」に作る。】

仙猴

「本綱」に、『果然は、「猨」より、大なり。白き靣〔(つら)〕、黒き頰、髯、多く、其の體〔(からだ)〕、二尺に過ぎずして、尾、身より、長くして、其の末、岐〔(また)〕、有り。鼻の孔、天に向かふ。雨ふる時[やぶちゃん字注:「時」は送りがなにある。]、則〔ち〕、木の上に挂〔(か)〕け、尾の岐を以つて、鼻の孔を塞ぐ。其の名〔を〕、自ら呼ぶ。其の毛、長く柔かにして、細く、滑(なめら)かにして、白き質〔(ぢ)〕、黑き文、蒼鴨のごとし。脇の邊〔り〕、斑(まだら)毛の狀〔(かたち)を成す〕。之れを集めて、裘〔(かはごろも)〕・褥〔(しとね)〕と爲〔(な)すに〕、甚だ、温暖なり。喜びて、群行す。老いたる者は前(さき)、少〔(わか)〕き者は后(のち)、食、相〔(あひ)〕讓り、居〔(を)るもの〕、相〔(あひ)〕愛し、生〔(せい)なるは〕、相聚〔(あひあつ)〕まり、死〔(し)に〕、相趣〔(あひおもむ)〕く。若〔(も)〕し、人、其の一(いつ)を捕ふれば、則ち、擧-群(みなみな)、群がり、啼きて、相赴く。之れを殺すと雖も、去らず。之れを「果然」と謂ふは、以つて、之れに來〔(きた)〕ることの、必〔(ひつ)〕とすべけ〔れば〕なり。仁讓孝慈の獸〔(けもの)〕なり。古(いにし)〔へ〕、「蜼〔(ゐ):尾長猿。〕」を畫き、宗彛(そうい)と爲〔(す)〕るも亦、其の孝讓にして、智、有るを、取るなり。』と。 ○「蜼」は猿に似て、字、「虫」に從ふ。麢は、羊に似て、「鹿」に從ふ。「鯪鯉〔(りやうり)〕」、「獺」に似て、「魚」に從ふ。古へ、字を作る〔に〕、當〔(まさ)〕に、別に、義を取ること、有るべし。

もうしやう

蒙頌

モン ツヲン

一名、「蒙貴」。「本綱」に、『此れ、乃〔(すなは)〕ち、「蜼」の小〔なる〕者なり。紫黒色。交趾(かうち)に出づ。畜(か)ひて、以つて、鼠を捕らしむ。猫・狸に勝れり。』と。

[やぶちゃん注:尾長猿は広く尾の長い猿を言うが、種としてオナガザル類は直鼻猿亜高等猿下狭鼻小目オナガザル上科オナガザル科のオナガザル亜科 Cercopithecinae 、及び、 コロブス亜科 Colobinae に属するオナガザル類となる。現行のオナガザル亜科 Cercopithecinae に属する知られた種には、中近東周辺に棲息するヒヒ属マントヒヒ Papio hamadryas ・本邦固有種であるマカク属ニホンザル Macaca fuscata ・中央アフリカに棲息するマンドリル Mandrillus sphinx 等がいる。通常は長い尾を特徴とするが、退化している種もある。多くは母系社会で、ヒトと同様に三十二本の歯を持つ。下顎に、首まで広がる大きな頬袋を持っており、捕獲物は一旦、頬袋に入れておいて、安全な場所を確保後、徐ろに出して摂餌する習性がある。『手足共に親指が他の指と対向することができる。これはものをつかむほか、毛づくろいなどの社会的行動にも役立っている』。現代中国語では「猴科」と言う(本注は主にウィキの「オナガザル科」を参照した)。オナガザル類で中国に分布するものとして最も知られるものはニホンザルと近縁な中国南部に棲息するオナガザル亜科マカク属のベニガオザル Macaca arctoides であるが、色と尻尾の形状がちょっと合わない。しかし、以下、ウィキの「ベニガオザル」から引用すると、体長五十~七十センチメートル、尾長〇・三~六・九センチメートル、体重五・一~十・二キログラムで、『全身は暗褐色の体毛で覆われる。顔には体毛が無く、赤い皮膚が露出し黒い斑点が入る。老齢個体では斑点が増加し』、『顔が黒一色になることもある。尻にも体毛が無く、暗赤色の皮膚が露出』し、『幼獣は全身が白や淡黄色の体毛で覆われ』ている。山地の森林に棲息』し、二十数頭より三十頭ほどから『なる群れを形成する』とあって、幾つかの点で、本件叙述と類似する部分もあるにはある。しかし、同定はオナガザルの一種と言うに留めておくこととする。

・「猓𤡮」「猓然」。おながざる。

・「禺【音、遇】」の「禺」は音「グ」で、「遇」の音「グウ」は慣用音であり、実は「遇」は本来、音は「グ」である。現代中国音では、どちらも“yù”(ユイ)である。

・「狖」の音は「ユ・イウ(ユウ)」、現代中国音で“yòu”。猿。黒い色の猿。おながざる。

・「又」の音は「ウ・イウ(ユウ)」、現代中国音で“yòu”で「狖」と音通する。

・「𮙩𪕎」「廣漢和辭典」では前者「𮙩�」は『①いたちの類。②おながざる。=狖。』とする(音は「イウ(ユウ)・ユ」)が、「�𪕎」の方は『鼠』の一種とあるのみである(音は「ジョウ・ニュ」)。

・「蜼」音は「ヰ(イ)・ユイ・ルイ」で、現代中国音では“wèi”。おながざる。

・「音、壘」とするが、「壘」の音は「ルイ」で、現代中国音では“lěi”で異なる。反切の上の字が脱落したもののように思われる。

・「𤢹」「廣漢和辭典」に所収しない。ネットで調べると、音「ルイ」で、「集韻」に「鼯鼠の別名なり」とあるとあった。「鼯鼠」とはムササビ(哺乳綱齧歯(ネズミ)目リス亜目リス科リス亜科 Pteromyini 族ムササビ属 Petaurista )の類である。

・「仙猴」「西遊記」の第一回の漢詩に、主人公を呼んで『天產の仙猴』と言う表現が現れる。

・「木の上に挂け」の「挂」は「掛かる・引っ掛かる」の意。後肢の指をナックルして、木の枝を摑んでいる様を言うのであろう。

・「其の名を、自ら呼ぶ」というのは、『啼く際には、その「果然」という自分自身の名を自ら呼ぶ。』の意であろう。彼等の鳴き声が、「果然」(現代中国音ならば“guŏ rán”(クゥオ ラン))と、聴こえるのであろう。

・「白き質、黑き文」とは、「毛は、下地が白色で、そこに黒い斑点がある。」という意味である。注意すると、「肌」が、ではなく、あくまで、「毛」が、主語である。

・「蒼鴨」はカモ目カモ科マガモ Anas platyrhynchos の♂。本邦の狩猟家の間では、その緑色の頭部に因み、「アオクビ」(青首)と呼ぶ。

・「裘」皮衣(かわごろも)。獣類の毛皮で作った衣服。

・「褥」座用・就寝用の敷物。

・「食、相讓り、居、相愛し、生、相聚まり、死、相趣く。」は「共に物を食う際には、互いに食物を譲り合い、共に住む時は、互いに愛し合い、生きている折りは、互いに集まり、群れを成し、死に臨んでは、互いに、潔(いさぎよ)く、死へと赴く。」という、驚異的な博愛主義的性情を言う。

・『之れを「果然」と謂ふは、以つて、之れに來たること、必とすべければなり。仁讓孝慈の獸なり。」は「この猿を『果然』という名付ける所以は、以上述べたように、一匹が来たり、捕獲したりすれば、必ずや、その他の同族の猿たちが、一匹残らず、そこへやってくる故である。仁愛にして恭謙、孝行にして慈愛に満ち満ちた獣なのである。」の意である。「果(はた)して然(しか)り」! である。

・「宗彛」「宗彛」とは、祖霊を祭る宗廟に必ず備え置く、酒を入れるための祭器を指す。伝統的に、外側に虎と猿が図案化されて彫り込まれる。虎は「勇」を、猿は「智」をシンボルするという。

・「○……」以下は、良安の附言。通例のように「△」で改行しなかったのは、その内容が「果然」の固有な記載から離れた字義論となっているからであろうか。

・『「蜼」は「猿」に似て、字、「虫」に從ふ。」は「蜼(果然)は、猿に似ているのに、その字は「むしへん」に拠る。」の意。

・「麢」東洋文庫版では『そ』とルビを振るが、誤り。音は「レイ・リヤウ(リョウ)」で、ウシ目ウシ亜目ウシ科ヤギ亜科カモシカ属 Capricornis のカモシカ類、若しくは、ウシ目ウシ亜目ウシ科するレイヨウ類(羚羊=Antelope:アンテロープ。レイヨウ=アンテロープは分類群ではない。詳しくは、当該ウィキを見られたいが、そこに、『レイヨウと呼ばれる生物は、ウシ科の多くの亜科(ヤギ亜科以外の全て)に分かれて存在する。多くはレイヨウ同士より、それぞれがウシかヤギにより近い関係にある。多くの異なる種があり、大きさも、小型のものから非常に大型化する種まで、さまざまである』とある)類を指す。

・「鯪鯉」脊椎動物亜門哺乳綱センザンコウ目センザンコウ科センザンコウ属 Manis 。私の電子テクスト「和漢三才圖會 龍蛇部 四十五」の「鯪鯉」の項を参照されたい。そこではミミセンザンコウ Manis pentadactyla を同定候補に挙げた。

・「獺」食肉(ネコ目イタチ科カワウソ亜科カワウソ属ユーラシアカワウソ亜種ニホンカワウソ Lutra lutra whiteleyi 。一九七八年以降、生体死体の目撃例はな。日本人が現代に於いて滅ぼしてしまった絶滅種である。

・「字を作るに、當に、別に義を取ること、有るべし。」は、「昔は、ある対象を示す一つの漢字を新造するに際しては、きっと、現在の我々とは異なった別な部分に着目して、その字義を構成したのであろう。」という意であろう。

・「蒙頌」「獼猴」の項で記載したが、ここが正式な項目なので、以下を再掲する。南方熊楠の「十二支考」の「猴に関する伝説」の初めの方に「本草綱目」を引いて次のように述べる。面白い記事なので引用する(一九八四年刊筑摩版選集を用いた)。

*

モンキーは仏語のモンヌ、伊語のモンナなどに小という意を表わすキーを添えたものだそうな。さてモンヌもモンナもアラブ名マイムンに出づという。ソクラテスの顔はサチルス(羊頭鬼)に酷似したと伝うるが、孔子もそれと互角な不男だったらしく、『荀子』に〈仲尼の状(かたち)、面(かお)は倛(き)を蒙(かむ)るがごとし〉、倛は悪魔払いに蒙る仮面というのが古来の解釈だが、旧知の一英人が、『本草綱目』に蒙頌一名蒙貴は尾長猿の小さくて紫黒色のもの、交趾(こうし)で畜うて鼠を捕えしむるに猫に勝(まさ)るとあるを見て蒙倛は蒙貴で英語のモンキーだ。孔子の面が猴のようだったのじゃと吹き澄ましいたが、十六世紀に初めて出たモンキーなる英語を西暦紀元前二五五年蘭陵の令となったという荀子が知るはずなし、得てしてこんな法螺が大流行の世と警告し置く。

*

「本草綱目」の該当箇所には「黑身白腰」といった記載も見られ、これも同定可能な一種と思われる。識者の御教授を乞う。

・「交趾」読みは「こうし」「こうち」を両用する。交趾郡。前漢から唐にかけて置かれた古い郡名。現在のベトナム北部ソンコイ川流域地方にあったが、後にここが中国から独立した後も、この地域を、こう呼称した。]

***

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十三

ざんこ ※𪕱

獑猢

ツヱン フウ

[やぶちゃん字注:「※」=「鼠」+「斬」。]

※𪕱此乃猨蜼之屬黒身白腰如帶手有長白毛似握版

之狀甚捷在樹上騰躍如飛鳥也

*

ざんこ ※𪕱

獑猢

ツヱン フウ

[やぶちゃん字注:「※」=「鼠」+「斬」。]

※𪕱は、此れ、乃〔(すなは)〕ち、「猨」・「蜼」の屬。黑き身、白き腰、帶のごとし。手に長白毛有り、握版の狀に似る。甚だ捷(はや)く、樹の上に在〔りて〕騰躍(とうやく)して飛鳥のごとし。

[やぶちゃん注:「廣漢和辭典」の「獑」の字の項に「獑猢」とあり、猿の一種とあるのみ。同書の各種引用も本記載以上の新知見を示していない。独特の毛色を示しているのであるが、同定記載を見ない。私は、添えられた画像と。その記述との一致性から、ヒト上科テナガザル科テナガザル属シロテテナガザル Hylobates larHylobates lar lar を同定候補としておく。以下、ウィキの「シロテナガザル」を参照に検証すると、分布域は、中国南西部・インドネシア(スマトラ島北西部)・カンボジア・タイ・ベトナム・マレーシア(マレー半島)・ミャンマー東部でクリアー出来る。特徴的な体毛についても、『本種の体毛は、部位により黒に近い暗褐色から淡褐色まで多岐に渡る。これは亜種や地域には関係なく個体変異の範疇である。黒い顔の周りを白色の毛が輪のように覆っている。四肢の先端部も白色であることが和名の由来』であるとあり、本記載のような腰部の帯状白毛があってもおかしくない。また、「手に、長白毛、有り」ありは、黒色の身体の四肢の先端の白毛は、当然、目立って、「長く」見える。叙述として一致すると考える。更に、『体色、体サイズに性差はほとんど見られない。他のテナガザルと同様、長い腕を持ち、尾はない』とあり、その生態は、『昼行性、樹上性で、熱帯雨林に生息している。地上に降りることは滅多になく、長い腕を使い樹から樹へ腕わたり(ブラキエーション)をする。鈎型の手で振り子のようにはずみをつけ、勢いよく枝から枝へ移動する。一夫一婦のつがいを形成し、このペア関係は生涯持続する。家族集団は固定した縄張りを持ち、ほえ声で威嚇することで他のテナガザルを自分達の縄張りに寄せ付けない』とする。本項も、尾の記載がなく(挿絵にはあるが)、樹上生活者としての『鈎型の手』=「握版の狀」、活発な『ブラキエーション』=「騰躍」、『地上に降りることは滅多にな』い=「樹の上に在り」等、綺麗な一致点を見る(但し、勿論、これは、テナガザル類一般的特徴でもあるが、そもそも、本件では、『此れ、乃ち、「猨」・「蜼」の屬』(下記注参照)とテナガザルの仲間であることを表明しているのである)。以下、シロテテナガザル五亜種を示しておく。

Hylobates lar lar マレーシアシロテテナガザル

Hylobates lar carpenteri カーペンターシロテテナガザル

Hylobates lar entelloides セントラルシロテテナガザル

Hylobates lar vestitus スマトラシロテテナガザル

Hylobates lar yunnanensis ユンナンシロテテナガザル

・「猨」前掲「猨」の項を参照。テナガザルの仲間。

・「蜼」前掲「果然」の注を参照。テナガザルの仲間。

・「握版の狀」板を握ったような形。総ての指の第一関節だけを曲げている状態を指して言っているのであろう。但し、これは類人猿には一般的に見られる特徴であり、時珍は「本草綱目」で前掲した「蒙頌」の解説でも、全く同じ語を用いている。

・「騰躍」躍り上がる。跳ね上がる。]

***

しやうしやう

猩猩

スイン スイン

狌狌

【和名、「象掌」。】

△按謂黃毛不謂赤

髪然今專爲紅髮

又有名猩猩緋毛

織類彼血染罽僞

稱之者乎

[やぶちゃん字注:以上、七行は前三行下に入る。]

本綱猩猩出哀牢夷及交趾封溪縣山谷中畧似人狀如

猨猴類人靣〔=面〕人足黃毛長髪頭顏端正聲如兒啼亦如犬

吠成群伏行能言而知來性好飮酒雖能言當若鸚䳇之

[やぶちゃん字注:「䳇」は、原本では「母」は「毋」。]

《改ページ》

屬亦不必盡俚人以酒及草履置道側猩猩見即呼人祖

[やぶちゃん字注:「履」は、原本では「復」の右は「攴」。以下、同じ。]

先姓名罵之而去頃復相與甞酒著履因而被擒檻而養

之將烹則推其肥者泣而遣之西胡取其血染毛𦋺〔=罽〕不黯

刺血必箠而問其數至一斗乃已其肉【甘鹹温】食之辟穀【不飢】

*

しやうじやう

猩猩

スイン スイン

狌狌

【和名は「象掌〔(しやうじやう)〕」。】

△按ずるに、『黃なる毛』と謂ひて、「赤髪」と謂はざる〔に〕、

然〔れども〕今、專ら「紅髮」と爲す。又、「猩猩緋」と名のる毛

織、有り。彼〔(か)〕の「血染の罽〔(まうせん)〕」に類〔す

と〕僞りて、之れを稱する者か。

[やぶちゃん字注:以上、七行は前三行下に入る。]

「本綱」に、『猩猩は、哀牢夷〔(あいらうい)〕及び交趾(かうし)封溪〔(ほうけい)〕縣の山谷の中に出づ。畧〔(ほぼ)〕、人に似、狀〔(かたち)〕、「猨猴」の類のごとし。人靣、人の足、黃なる毛、長き髪、頭〔(かしら)〕・顏、端-正(きらきら)として、聲、兒の啼くがごとく、亦、犬の吠(ほ)ゆるがごとし。群れを成して、伏〔(ぶく)〕くして、行く。能く、言ひて、來〔(きたれること)〕を知り、性、好みて、酒を飮む。能く、言ふと雖も、當〔(まさ)〕に鸚䳇の屬のごとく〔は〕、亦、必ず〔しも〕盡さざるべし。 俚人、酒、及び、草履〔(ざうり)〕を以つて、道の側〔(かたはら)〕に置き、猩猩、見て、卽ち、人の祖先の姓名を呼んで、之れを、罵(のゝし)りて、去る。頃(しばら)くして、復た、相與〔(あひとも)〕に、酒を嘗〔(な)〕めて、履(くつ)を著(は)く。因りて、擒-檻(とらま)へらる。而して、之れを養ひ、將に烹〔(に)ら〕んとす〔れば〕、則ち、其の肥える者を推〔(お)〕し、泣きて、之れを遣〔(や)〕る。西の胡(えびす)、其の血を取りて、毛罽(〔まう〕せん)を染む。黯(くろ)まず。血を刺すに、必ず、箠(むちう)つて、其の數を問ふ。一斗に至れば、乃〔(すなは)〕ち、已む。其の肉【甘・鹹、温。】、之れを食へば、穀を辟〔(さ)け〕て〔も〕、飢〔ゑ〕ず。』と。

[やぶちゃん字注:。掉尾の「飢えず」は、割注式に小さく二行に表記されていあるが、明らかに「辟て」と「て」の送り仮名を振っている。これは、単に行末で詰ったために、かくしたものと断定出来る。]

[やぶちゃん注:この「猩猩」は、現在、真猿亜目狭鼻下目ヒト上科ヒト科オランウータン(旧ショウジョウ)属 Pongo を指す中国語として用いられており、中国語の科名としても用いられている(中文のウィキの「猩猩属」等では「人科猩猩亜科猩猩族猩猩属」とする)。但し、本記載を見て頂ければ分かる通り、その属性には、甚だ疑義を覚える点が少なくない。オランウータンの棲息域はスマトラ島(インドネシア)と南部を除くボルネオ島(インドネシア・ブルネイ・マレーシア三国による領有島)の熱帯雨林の中に限定されており、本記載の「猩猩」は、幾分かはオランウータンをモデルとしていると思われる節はありながらも、架空の類人猿ととるべきものである。但し、良安が想定しているのは、ズバり、オランウータンであると考えてよい(後注参照)。因みに、オラン・ウータンはマレー語で“orang”(人)+“hutan”(森の)、「森の人」を意味する。ウィキの「オランウータン」からオランウータン現生種二種亜種三種を掲げておく。

Pongo abelii スマトラオランウータン

Pongo pygmaeus ボルネオオランウータン

Pongo pygmaeus pygmaeus(サラワクからボルネオ島西部に分布)

Pongo pygmaeus wurmbii (ボルネオ島西部からボルネオ島中部に分布)

Pongo pygmaeus morio(ボルネオ島東部からサバに分布)

本注記載終了後、ネット上に「猩々――それはオランウータンではなかった――」という面白いページを見出した。民俗学的に極めて興味深い記載が満載で、お薦めである。

・「狌狌」「大漢和辭典」に『獣の名。しょうじょう。=猩。』とある。

・『和名は「象掌」』このような和名漢字表記は見たことがない(ネットでも検索懸からず、荒俣宏「世界代博物図鑑Ⅴ 哺乳類」の「ショウジョウ」の項にも掲載されていない)が、如何にも面白い。音もそのままで、オランウータンのあの長い象の鼻のように器用な腕(橈骨と尺骨が、異様に長く、後肢の約二倍ある)と、広い象の足のような掌をも髣髴とさせる絶妙のネーミングである。死語となっているのが惜しい気さえするほどだ。

・「△按ずるに、『黃なる毛』と謂ひて、「赤髪」と謂はざるに、然れども、今、專ら、「紅髮」と爲す。又、「猩猩緋」と名のる毛織、有り。彼の「血染の罽(まうせん)」に類すと、僞りて、之れを稱する者か。」やや分かりにくいので、全文を現代語訳する。

*

△考えるに、以下の「本草綱目」本文で、時珍は、猩猩の体毛を『黃色の毛』と解説していて、「赤い毛髪」とは言っていないが、しかし、現在、我々は、猩猩という動物の体毛は、専ら、赤毛であると、認識している。不審である。更にまた、「猩猩緋」と名打った毛織物もあるのであるが、これは、「この猩猩の黄色い毛を、猩猩自身の血で染めるという加工を施した毛氈の種類である。」と詐称し、これ――赤い猩猩の毛、若しくは、何か別種の赤い動物の毛――を売っているのであろうか。

*

といった意味であろうか(やや捩れた文章なので、私の訳には誤りがあるかも知れない)。但し、荒俣宏「世界代博物図鑑Ⅴ 哺乳類」の「ショウジョウ」の項には、実際に、猩猩の血液が、赤色染料に用いられていた事実が記されている(但し、荒俣氏のこの記載は、猩猩が、オランウータンとは全く別の「怪物」=架空の動物であることを解説するパートに現れる点に注意しなくてはならない)。『中国では猩猩の血は動物のうちもっとも鮮やかな赤をもつといわれ、目のさめるようなその赤色を指して、猩紅、猩色、猩猩緋などとよびなす。熱病の一種猩紅熱も、発熱時に顔が赤くなることにちなんで命名されたもの。古来日本や中国では猩猩の血を毛織物の染色料に用いた。その緋色はながく鮮度を保ち続けるため逸品とされたという。』とある(句読点に変更した)。なお、大項目の下の記載に、「△」を伴って良安がこのように細かい私見を述べるというのは、水族の部をテクスト化して来た私の経験に照らすと、「和漢三才圖會」の記載の中では、かなり異例のことである。本文最後「不飢」の割注のような異例の記入方法も解せない。これはもしかすると、かなり本巻を書き進めてしまってから(若しくは、ずっと以前に完成させていた本巻を)、たまたま、再度、点検して見て、掉尾の脱落に気づき、同時にその後の「猩猩」絡みの知見の中で、ここに言うような疑義を、良安が新たに感じてしまっており、それをどうしても、本文に書きたくなったのだが、そうすると、最早、本巻の、この後の部分全体を書き直さざるを得ない、そこで、不本意ながら、変則的な方法で本項ページに更に加筆した、といったものなのではないだろうか? この文章が杏林堂版にはないことが東洋文庫版注に示されている。

・「哀牢夷」これは、秦・漢の時代から雲南省北部の哀牢山脈の西側と、無量山脈の谷間一帯に居住していた、非漢民族である「イ族」・「タイ族」・「ぺー族」・「リス族」・「回族」・「ワ族」・「ミャオ族」・「アチャン族」など主要八族を中心に、総数、千に及ばんとする少数民族総体の呼称であった(漢字は、いかにも蔑称っぽい)。地域的には、雲南省北西部、ミャンマーと中国の辺境山岳地帯を含む一帯を指すものと思われる。

・「交趾封溪縣」「交趾」は現在のベトナムで、その北、現在の中華人民共和国との国境地帯を中国が領有していた時、沿海部に「望海縣」、その内陸部に「封溪縣」を置いた。現在のラオス北部も含むとすれば、前述の雲南省の南部に接し、ここでの「猩猩」の棲息域は、中国西部のミャンマー・ラオス・ベトナム北西部国境域ということになる。

・「猨猴」「猨」に同じ。テナガザル。前掲「猨」の項参照。

・「端-正(きらきら)として」猩猩のモデルの可能性があるオランウータンの顔は、確かに、一見、忘れ難く、老成した哲学者の風貌を思わせる。また、強い♂の顔の左右両脇に生ずる肉の襞「Flange(フランジ)」は、細かな凹凸を持っており、それは「きらきらとして」見える、と言える。勿論、これは良安の訓であって、時珍は「くっきりと整っている」という意味で用いているのだが、それも言いようとしては、決してオランウータンに相応しくない形容とは言えない。

・「能く、言ひて、來を知り」「よく人語を操り、そこに意味深長な未来の予言を示」すという謂い。但し、この記載は、時珍が伝聞したものと思われ、直後にそれに対して疑義を呈している。

・「性、好みて酒を飮む」猩猩が、一般に朱紅色、「赤ら顔」に描かれる(その血の効能からであろう)ことからの連想であろう。

・「能く言ふと雖も、當に鸚䳇の屬のごとくは、亦、必ずしも盡さざるべし。」ここが、先の「能く、言ひて、來を知り」への疑義部分で、「『よく人語を語る』などと言い伝えられているが、それは鸚鵡の類が美事に人語を語るように、明瞭な言語を発する、という訳では、まさかあるまい。」という意味である。これは恐らく、次の箇所に現れる「人の祖先の姓名」を「罵」るかのように聞こえる啼き声を発するに過ぎず、「よく人語を語る」のでは毛頭ない、という伝承に対する良安のクレームなのだと思われる。

・「俚人、酒、及び、草履を以つて、道の側に置き、猩猩、見て、卽ち、人の祖先の姓名を呼んで、之れを罵りて、去る。頃くして、復た、相與に酒を嘗めて、履を著く。因りて、擒-檻へらる。而して、之れを養ひ、將に烹んとすれば、則ち、其の肥える者を推し、泣きて、之れを遣る。」以下に現代語訳する。

*

現地人が、罠として、酒と草履を道端に仕掛けると、猩猩は、それを見つけると、不思議な能力によって、それを仕掛けた人の祖先の姓名を言い当てえ、それを大声で叫ぶと、何もせずに去ってしまう。しかし、暫くすると、そこに、再び、沢山の同類を伴って戻って来て、酒を飲んだり、草履を履いてみたりして、気を緩める。その隙(すき)を突けば、猩猩は、容易に捕獲出来る。そして、この複数の猩猩を飼育し、煮て食うのであるが――煮て食おうと、飼育小屋に入ると、彼等はそれを察知し、何と、仲間内で、一番、肥えたものを、飼い主の方に、泣きながら差し出すのである。

*

このエンディングはなかなか強烈である。なお、ここでは、猩猩を食っているのであるが、荒俣宏「世界代博物図鑑Ⅴ 哺乳類」の「ショウジョウ」の項によれば、『中国では古代から猩猩の肉』と称するもの『を珍味として食卓に供』したという記載があり、『これを食べれば』、『滋養強壮』によく、『走るのも速くなると』言い伝えられているとされ、また、「呂氏春秋」に「肉の美なるもの」として『猩猩の唇をあげている』とある。

・「西の胡」「胡」は、通常は、中国北方の異民族を指すが、ここでは、広く「異民族」の意で用いた。所謂、西戎(せいじゅう)に当たる。

・「黯まず」染色後に黒ずむことがなく、鮮紅色を保ち続ける、という意。

・「血を刺すに、必ず、箠(むちう)つて、其の數を問ふ。一斗に至れば、乃ち、已む」。これは飼育している猩猩を殺すことなく、染色用染料としての「血液を採取するには、必ず、鞭打って、どれだけの分量の血液を採取してよいかを、当の猩猩に訊ねることが肝要である。そして――猩猩自身がそれ以上の分量を言ったとしても――血抜きを始めて、それが一斗(明代の度量衡で約十リットル)に及んだ時には、直ちに採取を中止しないと、その猩猩は失血死する。」という意味であろう。

・「穀を辟けて、飢えず」穀物を食べなくても、飢えることがない、の意。ここの記載方法への疑義は冒頭注参照。内容は間違っていないが、原典とは表現が大きく異なっている(国立国会図書館デジタルコレクションの風月莊左衞門刊(寛文九()年版本の当該ページ画像参照。核心部は次のコマの左丁の「肉」)。良安は原典を大幅に切り詰め、裏技の割注を最後に押し込み、掟破りの本文から割注に続けて訓読するという異例の読み方をしている。]

***

やまうは

野女

ヱヽ ニユイ

【俗云山媪乎

蓋猩猩之類】

[やぶちゃん字注:以上二行は、前三行下に入る。]

本綱野女日南國有之狀白色徧體無衣襦黃髪推髻裸

形跣足儼然若一媪也皆牝無牡上下山谷如飛猱自腰

已下有皮蓋膝群行覔〔=覓〕夫毎遇男子則必負去求合甞爲

[やぶちゃん注:「甞」は、原本では下部が「耳」になっている。]

徤〔=健〕夫所殺死以手護腰間剖之得印方寸瑩若蒼玉有文

類符篆也【雄鼠印有文如符篆治鳥腋下有鏡印則野婆之印篆亦非異】

《改ページ》

*

やまうば

野女

ヱヽ ニユイ

【俗に云ふ「山媪」か。蓋し、「猩猩」の類なり。】

「本綱」に、『野女は、日南國に、之れ、有り。狀〔(かたち)〕、白色。徧體〔(へんたい)〕、衣襦〔(いじゆ)〕、無し。黃なる髪、推髻〔(すいけい)〕、裸形〔(らぎやう)〕、跣足〔(はだし)〕。儼然として、一媪のごとし。皆、牝にして、牡、無し。山谷を上下して、「飛-猱(むくげざる)」のごとし。腰より已下(いか)に、皮、有り、膝を蓋ひて、群行し、夫〔(をつと)〕を覓(もと)む。毎〔(つね)〕に、男子に遇へば、則ち、必ず、負ひ去りて合〔する〕ことを求む。嘗つて、健夫の爲〔(ため)〕、殺されて、死す。手を以つて、腰間を護る。之れを剖〔(さ)〕きて、印を得。方寸の瑩〔(えい)〕、蒼玉のごとし。文〔(もん)〕、有り。符篆の類なり【雄鼠の印文、有り、符篆のごとし。「治鳥(ぢてう)」の腋の下に、鏡印、有れば、則ち、野婆の印篆も亦、異に非ず。】。』と。

[やぶちゃん注:良安が本邦の「山媪」=山姥(やまうば/やまんば)を比定候補とするのは妥当な線であろう。後半の野女の生殖器から、宝玉が得られるというのも、古く「古事記」の素戔嗚(すさのお)と大宜都比売(おおげつひめ)の説話、昔話「牛方山姥」(うしかたやまんば)に見るように、その生殖器や死体から、穀物や薬・金が得られるという話と一致し、古形の創造神・地母神・豊穣神としての女神が没落し、女族化、更に妖怪へと変容されてゆく過程を、ここに認めることが出来る。また、この「野女(やまうば)」以降の山怪には、古代、大和朝廷によって追われた民の末裔であるとか、近世の逃散した村人、更には山窩(サンカ)やマタギ・「渡り巫女」等の誤認や、変形譚も多く含まれるものと思われる。

・「猩猩」前掲項「猩猩」を参照。

・「日南國」「日南」は漢代の郡名で、現在のインドシナ半島のベトナム中部地域にあった。その後、ベトナムは中国の郡県支配を受けながらも、北部が「陳朝大越国」、南部が「チャンパ王国」として、かなり自立的に発展、明代には「黎朝大越国」が実質支配をしていた。

・「徧體」体全体をフル・ショットで見た時の意であろう。

・「衣襦」衣や肌着。後で、「腰から膝までを覆う獣皮を下肢に装着している」という叙述が現れるので、ここは、「人型でありながら、人の衣服や下着らしきものは身につけていない。」の意。

・「推髻」髪を結い上げずに、垂らしていること。因みに「左衽推髻」(さじんすいけい:左前襟と垂髪)は中国では異民族の蔑称である。

・「儼然と」は、厳かでいかめしいさまであるが、ここは単に、「いかにも・さながら」といった副詞的用法であろう。

・「一媪」一人のお婆さん。

・「飛猱」中国中西部に棲息する直鼻猿亜目オナガザル科コロブス亜科シシバナザル属キンシコウ Rhinopithecus roxellana 。前掲項「狨」を参照。

・「合」交合。性行為。

・「腰間」股間。

・「印」この場合は、ある種の紋章を持った、特徴的な鉱物様物質或いは結石であろう。

・「瑩」玉に似た美しい鉱石。

・「蒼玉」サファイア(青玉)のことか。

・「符篆」篆書で書いた呪文を言う。篆書には実用を目的とした通用書体の他に、装飾的呪的意味合いを持った書体も多く、特殊な組織や商売上の割符に用いられたりし、また、道教では道士が呪術用に盛んに用いた。

・「雄鼠の印」不詳。♂ネズミの体内に発生する結石の一種か。

・「治鳥」妖鳥の名。原型では、ここで「和漢三才圖會」の「卷第四十四 山禽類」にある「治鳥」の項のみを画像も含めて電子化注したが、二〇一九年にブログ版で「山禽類」パートの全電子化注を終わっているので、その、よりブラッシュ・アップした「和漢三才圖會卷第四十四 山禽類 治鳥(ぢちやう) (実は妖鳥「冶鳥(やちょう)」だ!)」をリンクさせて代える。しかし、肝心の「治鳥の腋の下に鏡印有」るという記載は全く出てこない。しかし、「腋の下」と言う表現は「羽の下」ではないから、人間の形に変化した「姑獲鳥」となった際、その脇の下には、治鳥であることを示す、鏡のような形状の印が存在するという意味なのであろうか? それを呟いて、終わりとする。]

***

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十四

ひゝ

狒狒【音費】

フイ フイ

※※ 𥜿𥜿【並同】

梟羊 野人

人熊

[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行下に入る。「※」(同字二字連続)については、分解表示が不可能なので、後注で画像にして示してある。但し、「𥝋」の字と同字であろうと思う。但し、原本のそれは、下部が「内」となっているのである。]

本綱狒狒出西南夷狀如人被髪迅走食人黒身有毛人

靣〔=面〕長唇反踵見人則笑其笑則上唇掩目其大者長丈餘

宋【建武年中】獠人進雌雄二頭其靣〔=面〕似人紅赤色毛似獮猴有

尾能人言如鳥聲善知生死力負千鈞反踵無𦡀〔=膝〕睡則倚

物𫉬人則先笑而後食之獵人因以竹筒貫臂誘之侯〔→候〕其

笑時抽手以錐釘其唇著額候死而取之髪極長可爲頭

髲血堪染靴及緋飮之使人見鬼也帝乃命工圖之

*

ひゝ

狒狒【音、費。】

フイ フイ

※※〔(ひひ)〕 𥜿𥜿〔(ひひ)〕【並びに同じ。】

梟羊〔(けうやう)〕 野人

人熊〔(じんゆう)〕

[やぶちゃん字注:以上三行は、前三行下に入る。「※」(同字二字連続)については、分解表示が不可能なので、後注で画像にして示してある。但し、「𥝋」の字と同字であろうと思う。但し、原本のそれは、下部が「内」となっているのである。]

「本綱」に、『狒狒は西南夷に出づ。狀〔(かたち)〕、人のごとく、髪を被(かぶ)り、迅〔(とく)〕走〔り〕て、人を食ふ。黒身、毛、有り。人面にして、長き唇〔(くちび)〕る、反踵〔(はんしよう)たり〕。人を見れば、則ち、笑ふ。其の笑ふに、則ち、上唇、目を掩ふ。其の大なる者は、長〔(た)〕け、丈餘。宋【建武年中。】、獠人(らうひと)、雌雄二頭を進む。其の面〔(おもて)〕、人に似たり。紅赤色。毛は、「獮猴」に似て、尾、有り。人言〔(ひとのことば)〕を能くす。鳥の聲のごとく、〔→ごとし。〕善く、生死を知り、力、千鈞〔(せんきん)〕を負ふ。踵〔(きびす)〕を反〔(そ)らし〕、𦡀〔(ひざ)〕、無く、睡〔(ねむ)〕る時は[やぶちゃん字注:「時」は送り仮名にある。]、則ち、物に倚(よ)りかゝる。人を𫉬〔(と)〕り、則ち、笑ひて、先づ〔→先づ笑ひて〕、後、之れを食ふ。獵人、因りて、竹筒を以つて、臂〔(ひぢ)〕を貫き、之れを誘ひて、其の笑ふ時を候〔(うか)が〕ひ、手を抽〔(ぬきんいだ)し〕、錐を以つて、其の唇を、釘(う)つ。額に著け、死を候がひて、之れを取る。髪、極めて、長し。頭-髲(かもじ)に爲〔(つく)〕るべし。血は、靴、及び、緋を染むるに、堪へたり。之れを飮めば、人をして、鬼を見せしむ。帝、乃〔(すなは)〕ち、工に命じて、之れを圖す。』と。

[やぶちゃん注:現代、「ヒヒ」と言えば、直鼻猿亜目高等猿下目狭鼻小目オナガザル科オナガザル亜科ヒヒ属 Papio を指すが、彼ラは、アフリカ大陸とアラビア半島にのみ棲息しており、勿論、中国にはいない。但し、シルク・ロードを経て、その実物や噂は中国に齎されていたであろうから、その要素が、この幻獣たる「狒狒」の想定に影響を与えていないとは言えないと思われるが、人に似て、結っていない人の頭髪と同じである、全身が黒い毛に覆われている、人を見ると笑う、上唇が異様に反り返る点等々は、寧ろ、やはり、アフリカ大陸に棲息する真猿亜目狭鼻下目ヒト上科ヒト科チンパンジー亜科チンパンジー属チンパンジー Pan troglodytes に近く、しかし、一方で、身長が一丈とあるから、明代換算で三・一メートル強で、極めて強大な臂力と、好戦性からは、やはり、アフリカ大陸の赤道直下の熱帯雨林に棲息する真猿亜目狭鼻下目ヒト上科ヒト科チンパンジー亜科ゴリラ属 Gorilla をも想起させる(但し、ゴリラの攻撃性が昂まるのは主に発情している状態に限られ――発情期以外では、無用な好戦性は持たない。ゴリラの♂は、ただ、人に近く一年中、発情可能ではある――、ゴリラは基本的には温厚で神経質な動物である)。特に、「巧みに人語(めいたもの)を操る(が、それは人語と言うよりも)鳥の声のようである。」と言う叙述は、群れの中での会話や、摂餌の際にゴリラが歌う鼻歌のようなものを想起させる。また、中国の「西南夷」(西南部の蛮族の居住する地域)に棲息し、顔面部が人に似ており、紅赤色を呈し、恐らく全身の毛も通常の猿類と同じであるという記載の方を按ずるならば、これは悉く紅赤色の印象が強く、更に末尾に血を以って染料とするという記載と合わせると、既に示した幻獣「猩猩」のモデルと考えられる、真猿亜目狭鼻下目ヒト上科オランウータン(ショウジョウ)科オランウータン属 Pongo も混合されたモデルの一つとして有力である。いや、オランウータンの棲息域がスマトラ島(インドネシア)と南部を除く、ボルネオ島(インドネシア・ブルネイ・マレーシア三国による領有島)の熱帯雨林)であること、本記載が仕切りに人間との関係を細かに描写する点と、マレー語の“ orang ”(人)+“ hutan ”(森の)=「森の人」を意味する点が有意な連関性を示していることから、このオランウータン属 Pongo は、寧ろ、この「狒狒」の一番のモデル候補と言ってもよいように私には思われるのであるが……しかし、「反踵」というのは、オランウータンから致命的に外れる特徴でもあるのである(後述)。ともかくも私は、食人という奇異性からも、これは全くの幻獣扱いとすることとする。……それにしても大阪中近堂版の挿絵は、これ――「ハレンチ学園」の一コマと見紛うばかりである……。

・「※」は以下の字体である(なお、これは私がペイントを用いて自筆したもので、印刷物のコピーではない)。

この字について、「廣漢和辭典」に載る恐らくは同字の「𥝋」の解字では、「ヒヒザル」の形に象った象形文字とし、上部の中央(「白」の内部を「メ」にしたようなもの)は、その「頭」を示し、その左右の部分全部(「ヨ」及びその左右反転の字形の合わせて四つ)が、「ヒヒザルが人を手で捕まえるさま」を示すとし、下部「禸」は「ヒヒザルの足跡」に象るとする。――大伴昌司のウルトラ怪獣図鑑を読んでいるように、ワクワクしちゃったよ!

「𥜿」は、「廣漢和辭典」に「※」及び「狒」に同じ、とだけ、ある。

・「梟羊」「山海經」には、以下の二例の記載がある。まず、「海内南經」に、

*

梟陽國眗在北之西。其爲人人面長脣、黑身有毛。反踵。見人笑亦笑、左手操管。

○やぶちゃんの書き下し文

梟陽國は、眗(とほ)く北西に在り。其の人と爲(な)り、人面にして、長き唇、黑身にして、毛、有り。反踵。人の笑ふを見れば、亦、笑へば、左手、管をもつて、操(と)る。

○やぶちゃん現代語訳

「梟陽(きょうよう)国」は、遠く北西にある。其の国を構成する人間に似た生き物は、人面で、長い唇を持ち、身体全体に黒い毛が生えている。踵(かかと)部分は、我々とは反対方向に反り返っている。人間が笑うのを見ると、また、それと同じように笑うという習性があるので、左手に竹管を装着し、この生物の、その習性を利用して獲る。

*

また「海内經」には、類似した以下の記載がある(「山海經」の珂案注に従い、一部を補正した)。

*

南方有贛巨人、人面長脣、黑身有毛。反踵。見人笑亦笑、脣蔽其面、因卽逃也。

○やぶちゃんの書き下し文

南方に、贛巨(かんきよ)人、有り。人面にして、長き脣、黑身にして、毛、有り。反踵。人の笑ふを見れば、亦、笑ひ、脣、其の面を蔽へば、因りて、卽ち、逃ぐ。

○やぶちゃん現代語訳

南方に「贛巨人」という民族がいる。人面で、長い唇を持ち、身体全体に黒い毛が生えている。踵が反りかえっている。踵部分は、我々とは、反対方向に反り返っている。人間が笑うのを見ると、また同じように笑う習性があり、笑うと、その唇が、顔面を覆ってしまって視野を遮るため、この贛巨人に遭遇しても、その間に、速やかに、逃げおおせることが出来る。

*

諸注はこれが「梟羊」と、また、「狒狒」と同一の生物であるとする。

・「野人」この呼称が、ここに登場するのは、極めて興味深い。以上、見てきた通り、本「狒狒」は、この巻の類人猿の記載の中でも、人間との近似性を最も示しているものと見てよい。即ち、仮定としてであるが、我々、真猿亜目狭鼻下目ヒト上科ヒト科ヒト属ヒト Homo sapiens ではない別亜種、若しくは、近縁種、又は、知られていない類人猿の一種として見ることが可能である。現在、中国語で「野人」というと、所謂、雪男、イエティ・サスカッチ・ビッグフットと同類のUMA(未確認動物:但し、日本の好事の者どもが、安直にUFOにあやかって作った和製英語で、本邦以外では通用しないので、ご用心)の一種を指す語なのである。現代中国での目撃報告は、特に湖北省神農架地区に多い。神農架は野生動物の宝庫として知られ、孫悟空のモデルの一つとされる「金絲猴」、直鼻猿亜目オナガザル科コロブス亜科シシバナザル属キンシコウ Rhinopithecus roxellana の棲息地としても知られる。「野人」は「中国科学院」によって、同地区での学術調査が行われているが、実在は疑わしい。寧ろ、心底、ある思想に嫌気がさした人々が、桃源境よろしく、人の来ない原野で、静かに自由に生きている――そんな人々こそが、在野の自由人「野人」であるというなら、私は、断固、支持するものである。

・「西南夷」中国の西南部の異民族の居住する地方。

・「反踵」踵(かかと)が反り返っているという意味であるが、これは典型的なナックル・ウォーキング( knuckle walking )の形状を言ったものと推測する。だとすると、オラウータンは含まれない。何故なら、オランウータンは、あの拳で地面を突くようなナックル・ウォークは、しないからである。彼等は地面を歩く際、普通に指を曲げて掌で歩くのである(以上は、ウィキの「オランウータン」を参照した)。

・「宋【建武年中。】」宋代には「建武」という年号は存在しない。南斉最初の年号に「建武」(けんぶ)の元号がある。西暦にして四九四年から四九六年。

・「獠人」異民族の名。「獠」(りょう)は、現在の中国南西部に当たる広西・貴州両省に跨る地方に住む。

・「善く、生死を知り」人の生死を占うことが出来るという意味か? 東洋文庫版では「よく生死を知り」と訳すのであるが、文字通り、その超能力が普遍的なものであれば――即ち、もし自身の生死をも予兆することが出来るとならば――以下に記すような他愛のないブービー・トラップに引っ掛かって捕縛殺戮されることはないと思うのだがねぇ?

・「千鈞」「鈞」は目方の単位。一鈞は三十斤で、明代の一斤は、約五百九十六・八グラムであるから、約十七・九トン!

・「𦡀、無く」膝関節がないために、しゃがむことが出来ないらしい。なんらかの猿類の習性からの誤認であろうが、今は思いつくところがない。ただ、オランウータンの場合、橈骨、及び、尺骨が、著しく長いために、腕が脚の長さの二倍ある。従って、オランウータンでは、その長尺な前肢が強烈に記憶される傾向にあるとは言える(少なくとも私にはそうである)。但し、オランウータンの下肢はと言えば、ウィキの「オランウータン」によれば、『大腿骨を骨盤に保持する股関節の靭帯がないため、ヒトや他の霊長類と異なり、オランウータンは足の動きに制約が少な』く、相当な自由運動が可能であるから、余り、この叙述とは合わない。

・「竹筒を以つて、臂を貫き、之れを誘ひて、其の笑ふ時を、候ひ、手を抽きいだし、錐を以つて、其の唇を釘つ。額に著け、死を候ひて、之れを取る。」狒狒を捕獲する奇策が示されている。「丁度、腕がすっぽりと軽く入る位の竹筒に、片手(ここは「利き腕」と考えるべきであろう)を入れて、狒狒を誘い、竹筒の方を狒狒に摑ませておいて、更に狒狒が笑う時を窺って(彼等は前述通り、「笑ってから」でないと人間を食わないのである)、即座に、竹筒から右腕を抜いて、錐で以って、笑ってめくれ上がっている上唇をその額に打ちつける――そうして、完全に死んでいることがはっきりしてから、捕獲する」というのである。以上の説明は、妙に論理的でリアルで、「山海經」の謎めいた記載を補完しているかのように私には感じられる。

・「頭髪(かもじ)」「髢」「髪文字」等とも書き、婦人が髪を結う際の、添える毛。添え髪。入れ髪。

・「血は、靴、及び、緋を染むるに、堪へたり」「緋」は「赤く染めた絹糸」を言う。ここは結果物を先に言ったために妙な違和感が生じてしまった。「その血は、繊維で編んだ靴や、絹糸を赤く染めるのに、極めて効果的な染料となる」の意である。

・「人をして、鬼を見せしむ」中国では異界や死者の霊を見ることが出来る能力を持つ者を「見鬼」(けんき)と呼ぶ。

・「帝、乃ち、工に命じて、之れを圖す」この叙述が「宋【建武年中。】」からの一連の叙述であるとすれば、この画工に命じて、狒狒を描かせた帝王は、南朝斉の第五代校皇帝の明帝(在位:四九四年~四九八年)となる。]

***

《改ページ》

みこし入道

山都

サン トウ

【長高無髪者

俗云見越入

道自後見人

之顏云云蓋

此山都

之類乎】

[やぶちゃん字注:以上六行は、前三行下にいる。最後の二行は一行三字に減じているが、これは恐らく、最後の行に「乎」の助字一字が上がるのを嫌ったものであろう。]

述異記云南康有神曰山都形如人長二丈餘黒色赤目

黃髮深山樹中作窠狀如鳥卵高三尺餘内甚光釆〔→采〕體質

輕虛以鳥毛爲褥二枚相連上雄下雌能變化隱形罕覩

*

みこし入道

山都

サン トウ

【長〔(た)〕け、高く、髮、無き者〔なり〕。俗に云ふ、「見越入道」。「後ろより、人の顏を、見る。」と云云。蓋し、此れ、「山都」の類か。】

「述異記」に云はく、『南康に、神、有り、「山都」と曰ふ。形、人のごとく、長け、二丈餘〔り〕。黒色、赤目、黃髮。深山の樹の中に、窠〔(す)〕を作〔(な)〕す。〔その巢の〕狀〔(かた)〕ち、鳥の卵のごとく、高〔(た)〕け、三尺餘り。内、甚だ光采〔(くわうさい)たり〕。體質〔は〕、輕虛〔にして〕、鳥毛を以つて、褥〔(しとね)〕と爲し、二枚、相〔(あひ)〕連なる。上は雄、下は雌。能く變化して、形を隠(〔(か)〕く)し、覩〔(み)〕ること罕(まれ)なり。』と。

[やぶちゃん注:「見越入道」は、本邦の妖怪として極めてメジャーなものであり、その名称が妖怪として紳士録に記載されるのは、他と同じく江戸期であるが、管見によれば、第二次世界大戦中の赤紙配達人を襲う都市伝説にさえ見られ、息の長いモンスターの印象が強い。以下、ウィキの「見越入道」から引用する(一部に私の補足を加えて繋げてある)。その一般的な説話は、『夜道や坂道の突き当たりを歩いていると、僧の姿で突然現れ、見上げれば見上げるほど大きくな』り、『見上げるほど大きいことから、見上げ入道の名がついた』とされ、『そのまま見ていると、死ぬこともあるが、「見こした」と言えば消えるらしい。主に夜道を』一『人で歩いていると』、『現れることが多いといわれるが、四つ辻、石橋、木の上などにも現れるという』。別な伝承では、『見越し入道に飛び越されると死ぬ、喉を締め上げられるともいい、入道を見上げたために後ろに倒れると、喉笛(声を出すために必要な器官)をかみ殺されるともいう』。地方別の差異を見ると、『九州の壱岐島では見越し入道が現れる前には「わらわら」と笹を揺らすのような音がするので、すかさず「見越し入道見抜いた」と唱えると入道は消えるが、何も言わずに通り過ぎようとすると』、『竹が倒れてきて死んでしまう』。『岡山県小田郡では、見越し入道に出遭った際には』、『頭から足元にかけて見下ろさなければならず、逆に足から頭へと見上げると』、『食い殺されてしまうとい』い、『その他の対処法としては「見越した」「見抜いた」と唱えるほか、度胸を据えて煙草を吸っていたら消えたとか(神奈川県)、差金で見越し入道の高さを計ろうとしたら消えた(静岡県)などの例もある』と記す。安永二(一七七四)年刊の西村白鳥による三河遠江周辺の巷説俗談集「煙霞綺談」には、『見越し入道は』、『人を熱病に侵す疫病神とされており、以下のような話がある。』正徳年間(一七一一年~一七一四年)のこと、『三河国吉田町(現・愛知県豊橋市)の商人・善右衛門が』、夜行して『名古屋の伝馬町へ行く途中で』、『つむじ風に遭い、乗っていた馬が脚を痛め、善右衛門も気分を害してうずくまっていたところ』、身長一丈三、四尺(約四メートル)もの、『大入道が現れた。その入道はまるで仁王のようで、目を鏡のように光らせつつ善右衛門に近づいてきた。善右衛門が恐れおののいて地に伏していると、入道は彼を踏み越えて去って行った。夜明けの頃に善右衛門が民家に立ち寄り「この辺りに天狗などの怪異はあるか」と尋ねると』、「そのようなものはない」と答え、「それは狐狸の類が化けて人を驚かす『ミコシニュウドウと呼ばれるものではないか」との答』え『だった。後に善右衛門は目的地の名古屋に辿り着いたものの、食欲が失せ、やがて熱病に侵され、医者の手当ても薬も効果がなく』十三『日目に亡くなってしまったと』記す(Oh! これは! 一九五二年にウェスト・ヴァージニア州ブラクストン郡フラットウッズに出現した、チョー有名な宇宙人 The Flatwoods Monster フラットウッズ・モンスターじゃないか!? 以下の写真は、私が若い頃、UFO研究をしていた頃の古い蒐集写真を読み込んだもの。但し、これは目撃者が出現場所(背後は現場の実景写真)で見た怪物(宇宙人)をもとに復元加筆されたもので、実写画像ではない)。

また、『岡山県のある地域では、厠で女性がしゃがんでいると、キツネが化けた見越し入道が現れて「尻拭こうか、尻拭こうか」と言って脅かすと』も言い、『また、大晦日の夜に厠で「見越し入道、ほととぎす」と唱えると』、『必ず』、『見越し入道が現れるともいう』。『これらの厠に関する伝承は、厠に現れるといわれる妖怪・加牟波理入道』(がんばりにゅうどう)『と混同したものとの説もある』。この「加牟波理入道」は、厠に出現する妖怪で、鳥山石燕の「今昔画図続百鬼」には、口から鳥(その鳴き声から凶鳥とされたホトトギスと思われる)を吹き出しながら。便所を覗く入道姿で描かれている。さて、「見越し入道」の由来については、例えば、『福島県南会津郡檜枝岐村の伝承では』、『鼬が化けたものとされ、入道の巨大化につられて上を見上げると、その隙に鼬に喉を噛み切られると』言い、延宝五(一六七七)年刊の荻田安静(おぎたあんせい)の怪談集「宿直草」では、『狸が化けたものと』記し(私の「宿直草卷一 第十一 見こし入道を見る事」を見られたい)、また、『狐が化けているという地方もある。信濃国(現・長野県)ではムジナが化けたものと』する。また、前記の福島県『檜枝岐では見越し入道は提灯、桶、舵などを手に持っており、その持ち物こそが本体で、持ち物を叩けば』、『入道を退治できるともいう』とある。以下『人間に噛みつく』とか、『尼入道(あまにゅうどう)という毛深くて長い首を持つ女の妖怪』という女版などを示し、名称としては、『次第高(しだいだか)、高入道(たかにゅうどう)、高坊主(たかぼうず)、伸上り(のびあがり)、乗越入道(のりこしにゅうどう)、見上入道(みあげにゅうどう)、入道坊主(にゅうどうぼうず)、ヤンボシ』、『長野県南佐久郡南牧村海ノ口、新潟県赤谷村(現・新発田市)、静岡県榛原郡上川根村(現・本川根町)、周智郡三倉村(現・森町)などでは単に見越しの名で伝承されている。上川根村ではその昔』、二『人の若者が夜空に幟のようなものが空を登って行くのを見つけ、見越しだといって驚いたという話』、また、『静岡県庵原郡両河内村(現・静岡市)ではお見越しともいって、道端にいる人に小坊主の姿で話しかけ、話している途中に次第に背が高くなり、その様子を見続けていると気絶してしまうが、「見越したぞ」と言うと消えるという。道端に優しい人の姿で現れ、通りかかった人が話しかけると、話の内容によっては大きくなってみせるともいう』。『熊本県天草郡一町田村(現・天草市)では、見越し入道と発音は同じだが漢字表記の異なる御興入道として伝承されている。下田の釜という地の一本道に現れるという身長』五丈(十五・一五メートル)『の妖怪で、出遭った人を今にも嘗めるかのように舌なめずりをするという。ある者がこれに出遭い、一心に神を念じたところ、入道は神に恐れをなし、御輿のようなものに乗り、布を長く引いて山のほうへと飛び去ったという』とある。

次に、良安が同定候補(本文引用をしている以上、ほぼ同定としてよい)とするところの「山都」であるが、「述異記」を読むに、どうも長身というだけで、しっくりこない。なお且つ、どうも、この山都、その「窠」=巣なるものを見ても、前に「野女」でテクスト化した「治鳥」とよく似ている気がする(あの鳥も人型に変化する)。多田克己氏の「渡来妖怪について」の「山都」を見よう。そこで、やはり多田氏も、山都を「治鳥」の仲間、また、後に良安が掲げるところの「木客」(もっかく)の仲間とされてきたことを記し、山都を魑魅の一種と規定、漢の楊孚(ようふ)の「異物志」には、『江西省の東部に鵲(かささぎ)ほどの大きさの木客鳥という鳥がいて、千、百と群れをなし編隊を組んで飛ぶという。この鳥は治鳥の仲間といわれる。巣をつくるという山都も、あるいは鳥の性質をもつことを暗示しているかもしれない』とされる。『この山都の伝承が日本に伝えられたのは、宋(十一~十二世紀)時代以降であると思われる。中国の浙江省、江蘇省、福建省、江西省などは、ちょうど日中間の交通の要衝にあたっていた。そうした理由から山都の伝承が伝わったらしい。日本では愛知県で山都の妖怪が出ている。日本ではこの類をミコシとよび、見越もしくは御輿と書く。これは背の高いこの妖怪が、物陰(ヤブや竹林もしくは屏風など)から現れて、後ろからのぞきこむからだという』。『入道とは仏道に入った人、頭をそって坊主頭にした人をさした呼称である。おそらく山都の伝承と、華南(中国南部)から訪れた仏教徒(室町時代以降日本に伝来した宗派であろう)とに関係があるのであろう。入道といえば坊主頭の大男を連想することになる。大坊主もまた同じような意味で、見越し入道を大坊主とよぶ地方もある。この妖怪がムクムクと巨大化するという伝承があり、そうしたありさまから入道雲などの名称が生まれている。その巨大化するというイメージから見上げ入道伸上がり高坊主などとよばれるようにな』ったのだと推定されている。また、『長崎県五島列島ではゴンドウクジラを入道海豚とよぶそうであるが、これは身体が巨大で坊主頭、そして体が黒いことによるようである。こうしたことから体が黒くて坊主頭の巨人を海坊主とか海入道などとよぶようになったと思われる。海坊主の類もまた山都の系譜の中にあると思われ』、『海坊主との関係を暗示させるものに愛媛県の伸上がりやカワソがあり、その正体は川獺(かわうそ)であるという。川獺は水辺(海岸や河川)に棲む肉食動物で、河童に仮託された獣であり、河童の性質である相撲(すもう)好きが、この伸び上がりやカワソなどにも語られている。因幡(鳥取県)の相撲の祖神野見宿禰を祀る社がある徳尾の森に、大坊主が出現するのはとくに興味深い』とされ、最後に、『岡山県では便所をのぞきこむ見越し入道の話があり、加牟波理入道と同じ雪隠(便所)で唱える「見越し入道ホトトギス」という呪文がある。江戸ではこれを眼張入道(がんばりにゅうどう)もしくは雁婆利入道とよび、見越し入道と加牟波理入道は同じものであったことがわかる』。江戸前期、貞享三(一六八六)年刊になる山岡元隣の怪談集「百物語評判」(=「古今百物語評判」)には、『見越し入道を高坊主とよぶとある。高坊主は人家を訪れ、見た者は熱病となり死に至る場合もあった。こうしたことから疫病神の一種であろうといわれている。便所神もまた祇園信仰と関係し、疫病除けの民間信仰と関連があった。やはり疫神の一種とされた一つ目小僧と見越し入道は合体し、一つ目入道や三つ目入道などの妖怪が誕生したらしい。もともと山都と一つ目小僧』『は同種の精で、中国では五通七郎諸神とよんで、人家を訪れて疫病をもたらす疫鬼でもあった』という目から鱗の考証をなさっておられる。これで「見越し入道」が綺麗に「山都」にリンクした。多くの引用をさせて頂いたウィキの記載者及び多田克己先生に御礼申し上げる。

・「みこし入道」ここは通常、項目の国訓をルビで示している部分であり、「入道」と漢字が用いられているのは極めて異例。

・「光釆〔→采〕」の補正は私の判断。中近堂版でも「釆」の活字を用い、「光釆(あ)りて」と訓じているのであるが、採らない。この「釆」は音「ハン・ベン」、訓は「わける」「わかれる」(=「分」)であり、「有り・在り」の意を持たない。「采」ならば、「いろどり」の意(=「彩」)、「光彩」となり、(その巣の内側は)光輝いていて美しい、と意味が通るからである。

・「體質、輕虛」体質は、意外にも、軽やかだ、というのである。しかし、挿絵とはまるで合わんなぁ。

・「述異記」南朝梁(五〇二年~五五七年)の任昉(じんぼう 四六〇年~五〇八年)の撰とされる志怪小説集であるが、偽作説も根強い。

・「南康」現在の中国の江西省贛州(かんしゅう)市にある県級都市南康市(グーグル・マップ・データ)。「述異記」には「星子縣」とある。

・「長け二丈」身長は凡そ五メートル五十センチメートルから五メートル八十センチメートル前後(この五世紀から六世紀にかけての度量衡は国家の興亡が激しく不安定であったが、現在の一丈=三・〇三メートルよりも、やや低めである)。

・「三尺」明代は一尺は三十一・一センチメートルであるから、凡そ九十センチメートル。これは勿論、彼等の窠=巣の高さである。

・「二枚、相連なる。上は雄、下は雌」巣の中の羽毛布団(二段ベッド)を描写している。二段の層状になっており、上の段に山都の♂、下段に♀が臥す、というのである。]

***

さんくわい

山𤟤【音灰】

サン ポイ

本綱載北山經云山𤟤狀如犬而人靣〔=面〕善投見人則笑其

行如風見則天下大風

*

さんくわい

山𤟤

【音、灰。】

サン ポイ

「本綱」に、『「北山經」に載せて云ふ、『山𤟤〔(さんかい)〕、狀〔(かたち)〕、犬のごとくにして、人面。善く、投〔(とびゆ)く〕。人を見る時は[やぶちゃん字注:「時」は送り仮名にある。]、則ち、笑ふ。其の行〔(くこと〕風のごとく、見れば、則ち、天下、大風〔す〕。』と。』と。

[やぶちゃん注:不詳。本文にある、戦国時代から秦・漢代にかけて加筆されたと思しい中国最古の幻想地理書である「山海經」の「北山經」に、獄法山(ごくほうさん)に棲息する生物として記載するが、他には、余り、例を見ない。ヤマイヌかオオカミの誤認のように見えるが、一番似ているのは勿論、江戸期の巷説に登場する「人面狗」(じんめんいぬ)や、ズバり、一九八九年から一九九〇年頃に流行った都市伝説の幻獣たる「人面犬」(じんめんけん)である。なお「𤟤」、本幻獣を第一義とし、別に、北アジアに一大勢力を築き、歴代の王朝を脅かした「匈奴」の別名でもあるが、幻獣や、そのモデルらしきものとの直接の関連はなさそうである。

・「投(とびゆ)く」訓読に苦労する部分である。東洋文庫版現代語訳では『投(と)ぶ』と気軽に訓じているのであるが、「投」に「飛ぶ」の意味はないから、やや苦しい(これは恐らく挿絵からの連想であろう)。私は「なげうつ・なげやる・ほうりだす」という第一義に、「すすむ・ゆく・おもむく」という別義を合わせて、「身を投げ出すように行く」の意から「とびゆく」と訓じておいた。

・「見れば、則ち、天下、大風す」「この幻獣が現われた時は、必ず、全天が荒れ狂う大風・台風となる。」の意で、ここから私は、この幻獣は、台風接近時の気象上の変異を示しているのではあるまいかと考える。片雲の一種である黒猪雲(くろちょぐも)は、これが高層雲の下を飛ぶようになると、高い確率で強い雨が到来する。]

***

《改ページ》

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十五

もつかく

木客

【別有木客鳥

見于禽部】

モツ ケツ

本綱載幽明録云生南方山中頭靣〔=面〕語言不全異人但手

脚爪如鈎利居絕岩閒死亦𣩵※能與人交易而不見其

[やぶちゃん字注:※=「歹」+「隻」。]

形也今南方有鬼市亦類此

*

もつかく

木客

【別に「木客鳥」有り。「禽(とり)の部」に見ゆ。】

モツ ケツ

「本綱」に、『「幽明録」に載せて云はく、『南方の山中に生〔(せい)〕す。頭〔(かしら)〕・面〔(おもて)〕・語言、全く、人に異ならず。但し、手脚の爪、鈎〔(かぎ)〕のごとく利〔(と)〕し。絕岩の閒に居み、死するも亦、殯※〔(ひんせき(?))〕す。能く、人と交易して〔→するも〕、其の形ちを、見せず。今、「南方に『鬼市〔(きし)〕』有る。」と云ふは亦、此れに類す。』と。』と。』と。

[やぶちゃん字注:※=「歹」+「隻」。「鬼市有ると云ふは」の「云」は送りがなにある。]

[やぶちゃん注:山都で引用した多田克己氏の「渡来妖怪について」の「山都」にある通り、この木客は、先に示した山都・治鳥の仲間、魑魅の一種とされ、漢の楊孚(ようふ)の「異物志」には、『江西省の東部に鵲(かささぎ)ほどの大きさの木客鳥という鳥がいて、千、百と群れをなし編隊を組んで飛ぶという。この鳥は治鳥の仲間といわれる。巣をつくるという山都も、あるいは鳥の性質をもつことを暗示しているかもしれない』とされているが、ここの叙述を読むと、普通の人が登れないような断崖絶壁に住むという特性は、やはり鳥の性質を暗示させるとは言えないだろうか。但し、私にはこの「木客」なるものが、一種の少数民族、若しくは、特殊な風俗を有する人々の誤認ではないか、という確信に近いものを持っている。それは、死者を断崖絶壁に埋葬するという習俗が、四川省の「崖墓(がいぼ)」を容易に連想させるからである。これは懸棺葬・懸崖葬などと呼ばれる葬送民俗で、NHKが「地球に乾杯 中国 天空の棺〜断崖に消えた民族の謎〜」として二〇〇四年に放映したものを私も見た。これについては、H.G.Nicol氏のブログ「民族学伝承ひろいあげ辞典」の「懸棺葬・懸崖葬・崖墓」を是非、参照されたい(二〇二三年現在、残念なことに消失しているようである)。懸棺葬や地図の写真・リンクも充実した素晴らしい記載である。思うに、彼等は、埋葬の際、また、日常生活にあって、断崖や山上の菌類・山野草を採取する道具として、四肢に鈎状の器具を装着していたのではあるまいか? 識者の御教授を乞うものである。

・「木客鳥」巻第四十四山禽部の該当項を読んでみても、治鳥のような妖異性が認められず(故に面白くない。但し、「治鳥」は、この二つ前の項ではある。下記リンク先を見て頂ければ分かる通り、間に入っているのも「山蕭鳥(かたあしどり)」=「獨足鳥」という一本足の妖鳥、記載中にある同類種二種も「人面一足」ときたもんだ!)、私には実在する鳥類に比定出来るのでは、とさえ思わせる鳥である。良安も全くの別種として取り扱っている。本ページ作成後、私は「和漢三才圖會」のサイト版以外の動物類を、ブログで全電子化注を終えている。二〇一九年一月に公開した「和漢三才圖會卷第四十四 山禽類 木客鳥(もつかくちやう) (不詳)」を見られたい。

「幽明録」南北朝時代の南朝の一つである宋王朝(劉宋:四二〇年~四七九年)の武帝の甥で、鮑照などの優れた文学者を、そのサロンに招いたことで知られ、名著「世説新語」の作者とされる文人劉義慶(四〇三年~四四四年)が撰した志怪小説集。

・「殯※」[※=「歹」+「隻」。]「※」の音は不詳。仮に(つくり)の「隻」の音で「ひんせき」と読んでおいた。恐らく、「死者を棺に入れて、祭ること」を言うものと思われる。東洋文庫版でもそのように訳されている。識者の御教授を乞う。

・「能く、人と交易するも、其の形ちを、見せず」巷間の人間と物の売買を行うが、容易にはその姿を見せない、という意味で、めったに実体を見せない、極稀にしか、交易しない、という意味であろう。東洋文庫版のように『よく人と交易もするが、その姿は見せない』という訳では如何にも不満である。第一、姿を見せずに商売をすることなど、不可能である。特殊な仲買人を通してしか接触しないとか、近くの木や崖上にでも隠れて、物々交換をするとか、無人販売を装うとでもいうのであれば、そのような推測した補注を施すべきである、というのが、高校教師時代からの教科書の注に対する激しい憤懣なのである。

・「鬼市」私が最初にこの語を見たのは、諸星大二郎の漫画「諸怪志異」の「鬼市」であったが、そこでは異界の化物や霊が立てる市であった。ここで言うのは、公的な行政許可を得た市ではなく、山岳部の少数民族や僻村の者達が、町へ下りてきて、非公式に開く市のことを言うか。また、狭義には、諸星の作品でも暗に示されていたかと思われるが、中国で飢饉があった際、食人するにしても自分の子供を食うに忍びず、夜陰に紛れて人身売買の市を開き、子を交換して食ったという食人習俗での「人肉市」の呼称であったという伝承も耳にしたことがある。ここに記しおく。]

***

やまわろ 【俗云也末和呂】

山𤢖

サン ツアウ

神異經云西方深山有人長丈餘祖身捕蝦蟹就人火炙

食之名曰山𤢖其名自呼人犯之則發寒熱 盖〔=蓋〕鬼魅耳惟

《改ページ》

畏爆竹煏煿聲

△按九州深山中有山童者貌如十歳許童子遍身細毛

柹褐色長髪蔽靣〔=面〕肚短脚長立行爲人言而䛤也杣人

互不怖與飯雜物喜食助斫木之用力甚强若敵之則

大爲災所謂山𤢖之類小者乎【川太郞曰川童是曰山童山川異同類別物也】

*

やまわろ 【俗に「也末和呂」と云ふ。】

山𤢖

サン ツアウ

「神異經」に云ふ、『西方の深山に、人、有り。長〔(た)〕け、丈餘、祖-身(はだか)にして、蝦・蟹を捕へて、人に就きて、火に炙り、之れを食ふ。名を「山𤢖」と曰ふ。其の名を、自ら、呼ぶ。人、之れを犯せば、則ち、寒熱を發す。盖し、鬼魅のみ。惟だ、爆竹の煏-煿(ばちつ)く聲を畏〔(おそ)〕る。』と。

△按ずるに、九州の深山の中に、「山童(やまわろ)」と云ふ者、有り[やぶちゃん字注:「云」は送り仮名にある。]。貌〔(かほ)〕、十歳許〔(ばかり)〕の童-子(わらべ)のごとく、遍身、細毛、柹〔(かき)〕褐色。長〔き〕髪、靣〔(おもて)〕を蔽ふ。肚〔(はら)〕、短く、脚、長く、立行〔(りつかう)〕して、人言〔(ひとのことば)〕を爲す。䛤(はやくち)なり。杣人(そま〔びと〕)〔と〕、互〔(たがひ)〕に怖れず、飯・雜物を與へれば、喜びて、食ふ。斫木〔(しやくぼく)〕の用を助け、力、甚だ、强し。若〔(も)〕し、之れに敵すれば、則ち、大いに、災ひを爲す。所謂、「山𤢖」の類の小〔さ〕き者か【「川太郞」を「川童〔(かはわろ)〕」と曰ひ、是れを、「山童」と曰ふ。山・川の異にして、同類の別物なり。】。

[やぶちゃん注:多田克己氏の「渡来妖怪について」の「山童」には、本来の大陸起源の「山𤢖」(やまわろ/さんそう)について、まず、一般に中国の伝説によく見られるものに、片目片足の妖怪、「虁」(き)を起源とする、とされる(以下、本文では「やまわろ」を用いる)。因みに「廣漢和辭典」の「虁」の解字には『象形。一本足の神怪の獣。その形状について、説文では竜のごとく人面といい、山海経(大荒東経)では牛に似るといい、国語、魯語の韋昭の注には人面で猿の形をなすという。』とある。多田克己氏は、更に、この虁が零落した幻妖を総称したものが「魑魅」(ちみ)であったとし(本記載の「蓋し、鬼魅のみ」という叙述と類似)、この「やまわろ」も虁の『直接の子孫であり、魑魅の代表的な精(妖怪)で』、現在、中国にあっては、この「やまわろ」『などの疫病や火災をもたらす悪鬼を五通七郎諸神とよんでいる』とする。そしてこの「やまわろ」の日本渡来の時期について、浙江省にかつて存在した越(えつ)の滅亡(紀元前三三四年頃)以降に、『稲作伝来とともに九州西岸に断続的に伝来してきたのであろう』と推測されている。

以下は、ここで良安が仮りに同定しているように、本幻妖を、本邦の「山童」(やまわろ/やまわらわ)と認定し、多田氏の見解と、ウィキの「山童」等を参考に総論する。山童は、良安の言う通り、九州を始めとする主に西日本に広く伝承される童子姿の妖怪を言う。一般的には、上述の虁が既に定着していた妖怪である河童と習合したものと考えられているようである。そのため、日本各地に伝承される山童の形態・習性は、一つ目のような中国の虁本来の特徴が濃厚なものから、河童と殆んど変わらないのものに至るまで、極めて変化に富んでいる。多田氏は具体例を挙げて、『沖縄のキジムナー群や奄美大島のケンモンやヤマンボ、あるいは岐阜県のヤマガロやヤマンボなどは河童の特徴がほとんど見られない。一方、鹿児島県のガラッパ、ガーロ、ガワロなどの類は、完全に河童と同化してしまっている例である。また韓国済州島のトチェビも、八割がたキジムナーやケンモンなどの特徴と共通し、起源を同じくしていることがわかる』と記されている。ウィキの方を見ると、『三重県を除く西日本では、河童が山に移り住んで姿を変えたものが山童だといわれており、特に秋の彼岸に河童が山に入って山童となり、春の彼岸には川に戻って河童になるとする伝承が多い』とある(三重県以外が総て河童起源であるというように読めるのは、やや乱暴に感じられる)。『宮崎県の西米良地方では、セコが夕方に山に入り、朝になると川に戻るとい』い、『熊本県南部ではガラッパが彼岸に山に入って山童になり、春の彼岸に川に戻ってガラッパになるという』とあり、『このような河童と山童の去来を、田の神と山の神の季節ごとの去来、さらには夏季と冬季に二分される日本の季節に対応しているとする見方もある』と記す。民俗学を少しでも齧った方ならば、この考察は極めて自然に浮かぶものとは思われる。「神異經」も良安も、この「やまわろ」について、彼等を傷つけたり、必要以上にはむかったりすると、災いを受けると叙述するが、ウィキには、『河童や山童は山へ行き来する際、オサキを通って集団で移動をすると言われる。河童や山童は人間がこの通り道に家を建てると怒り、壁に穴をあけてしまったりしたという。また、川に戻る山童たちを見に行こうとすると病気になると言われていた』。この「オサキ」『尾先(おさき)とは、山から下ってくる地形や場所を意味しており、家を建設するのに向かない土地とされている』。『熊本県阿蘇郡小峰村では山童たちが移動する通り道を「通り筋」(とおりすじ)と表現している』とあったり、ここの良安の叙述と同様、『山中で樵の仕事を手伝ってくれることがあるが、そんな時にお礼として酒や握り飯をあげると繰り返し手伝ってくれる。熊本の葦北郡では山仕事が多いとき「山の若い衆に頼むか」と言って山童に頼むという』という事例、また、『礼をあげるときは飯でも魚でも、たとえ量が少なくても最初に約束した物でなければならないといい、そうしないと山童は怒るという。仕事の前に礼の食べ物をあげると食い逃げされてしまうという』ともあり、以下、『河童と同じく相撲好きだともいわれる。牛や馬に悪戯を働くことを好むとも、人の家に勝手にあがりこんで風呂を使うとも』言い、『その入浴した湯船には脂が浮いてが浮いて汚れ、とても臭かったという』とある。「山童」の報告例が稀な東日本にあっては、「天狗倒し」(山中で木を切る音や木が倒れる音だけがして、実際にその場を見わたしても、一本の木も倒れていないという怪)や山中での種々の怪現象が、「山の神」や「天狗」の仕業とされるのに対して、『西日本では多くが』、『この山童の仕業とされる』。『人間が山童を殺そうと考えると、その心を読んですぐ逃げてしまうとの説もあるが』、『これは人の心を読むといわれる妖怪・狒々の伝承の混同とされる』とする(前掲項「狒狒」に『善く生死を知り』とあった)。『前述の天狗倒しの様な音は山童自身が発しているとされ、熊本県では倒木や落石の音のほかに、人間の歌を真似たり、工事のモッコが土を落とす音やダイナマイトの音までもさせたという話がある』とある。『山童と同種とされる妖怪はセコ、カシャンボ、木の子など多数の伝承が』認められ、『飛騨(現・岐阜県)ではヤマガロともいい、山に入って来る樵から弁当を奪うなどの悪戯を働くという』。なお、当該ウィキに示されている山童の形態は、「概要」冒頭で、この良安の叙述を用いて形態を説明しているが、ウィキの画像(以下二枚はそこから)にも示されており、しばしば目にする二枚、佐脇嵩之(さわきすうし)の「百怪図巻」の「山わらう」

と、鳥山石燕「画図百鬼夜行」の

「山童」は、一見忘れ難い一つ目で、特に前者の、この一つ目の形状が、私には、所謂、単眼症 Cyclopia(cyclocephaly or synophthalmia)を連想させる。「童」とくると、もういけない。実際には鼻の位置が目の上部にあったり、形成されなかったりするから、実際の病態の奇形新生児とはあまり似ていないと言えるし、通常は成長出来ないから、これが単眼症の人間であるというわけではない。しかし、柳田国男が解き明かしたところの民俗学的な「一つ目小僧」の学術的ルーツとは全く別の、闇から闇へ葬られた実際の奇形児の記憶が、そこには確かにあったものと思うのである。それを我々は、ベトナムの枯葉剤や、チェルノブイリ原発の事故が齎した新たな悲惨として、直視しなくてはならないのである。

・「神異經」前漢代の東方朔(紀元前一五四年~紀元前九二年)の著とされる神怪について叙述された書。実際には南北朝晉以後の偽作と思われる。

・「鬼魅」妖怪・化け物。

・「煏-煿(ばちつ)く聲」「煏」は音「ヒョク・ビキ・ホク・ボク」(現代仮名遣)で、「かわかす・火で肉をかわかす」の意。「煿」は「廣漢和辭典」に所収しない。音「ハク・バク・ホウ」(同前)で、「裂ける・爆(はぜ)る・弾(はじ)ける・破れる・破裂する」である。意味からも「爆竹」なのであるが、私は、これは、わざわざ「爆竹」の後に続けて畳語したというよりも、爆竹の「バチバチ!」「パンパン!」に相当するオノマトペイアと読む。

・「△按ずるに、……」以下最後まで、東洋文庫版注によると、私が依っている五書肆版「和漢三才圖會」と杏林堂版とでは異なる旨、記載がある。

《引用開始》

思うに世間では次のように語っている。筑前と五島の山中に動物がいる。形状は人のようで面は円く、髪は赤くて長く目までを掩(おお)っている。耳は犬のように尖っていて、手脚は人のようである。鼻孔は一つで、鼻の上に目が一つある。声は童児のようである。雨中に穴から出ているものをみたものがいる。山和呂と称する。いつも蟹や萆薢(ところ)・楮(こうぞ)の根を食べる、と。思うにこれは山𤢖の類であろうか。

《引用終了》

・「萆薢(ところ)」は単子葉植物綱ユリ目ヤマノイモ科ヤマノイモ属 Dioscorea の「~ドコロ」(「トコロ」は「野老」と漢字表記する)と和名がつく蔓性多年草の一群。多くの種があるが、ただ「野老」と言った場合、しばしばオニドコロ Dioscorea tokoro を指す。ウィキの「トコロ」によれば、『ヤマノイモなどと同属だが、根は食用に適さない。ただし、灰汁抜きをすれば食べられる。トゲドコロ』 Dioscorea esculenta 『は広く熱帯地域で栽培され、主食となっている地域もある。日本でも江戸時代にはオニドコロ(またはヒメドコロ』 Dioscorea tenuipes 『)の栽培品種のエドドコロが栽培されていた』とある。「楮」は御存知の通り、その樹皮を和紙の原料とする双子葉植物綱イラクサ目クワ科コウゾ属コウゾ Broussonetia kazinoki × Broussonetia papyrifera (ヒメコウゾ(前者)とカジノキの雑種)のこと。

・「柹褐色」これは「かきかちいろ」とでも読むか。柿色や柿衣色(かきそいろ)ならば、所謂、柿の実の色のような(実際の柿渋などを用いた)黄赤色である。文字通りなら、その赤み(褐色)が強いものとればよいのだが、どうも「褐色」は「かっしょく」ではなさそうだ(「かきかっしょく」「しかっしょく」というのは如何にも変な読みであり得ない)。これはやはり「褐色(かちいろ)」であろう。「紺色より濃い、黒に近い程の藍染の色」を言い、「暗紫色がかった暗い青」を言う。しかし、褐色がこんなに強く暗系色だとすると、柿色の方が消えしまうだろうから、「柹」はいらんように思えるのだが? 何方か、色にお詳しい方の御教授を願うものである。

・「䛤(はやくち)」「廣漢和辭典」に所収しない。しかし、「早口」という謂いは、すんなり来る。

・「斫木」木を伐ること。因みに、「斫」の部首は「石」ではなく、「斤」(おのづくり)である。

・「川太郞」河童の別名。後掲項参照。ここの部分は従って、『「川太郞」のことを別名で、この「山童」と同じように「川童」と言い、この「やまわろ」なるものをも、「山童」と言う。ということは……』(以下は次注参照)の意である。

・「山・川の異にして同類の別物なり」やや捩れた表現である。生物学の用語を用いて分かり易く訳すと、

*

(前注参照)……ということは、「やまわろ」は山の異獣であり、「かわわろ」、即ち、「河童」は川の異獣であって、これらは大きなタクソン(分類単位)の中では同一のグループに属する(例えば、タクソンの「目」・「科」・「族」・「属」レベルで)が、しかし、「やまわろ」=「河童」ではない。即ち、目や科や属のレベルでは、全くの別の生き物である。

*

ということを言っているのである。]

***

さんせい 【かたあしの

山おに】

山精

サン ツイン

永嘉記云【安國縣】有山鬼形如人而一脚僅長一尺許好盜

伐木人塩炙石蟹食人不敢犯之能令人病及焚居也

玄中記云山精如人一足長三四尺食山蟹夜出晝伏千

歳蟾蜍能食之

枹〔→抱〕朴子云山精狀如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魃

《改ページ》

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十六

呼其名則不能犯人

やまをとこ やまうは

山丈山姑

本綱載海録※〔→碎〕事云嶺南有物一足反

踵手足皆三指雄曰山丈雌曰山姑能

[やぶちゃん字注:「※」=「礻」+「集」。これは示した通り、「碎」の誤字である。以上二行は前のルビ附き「山丈山姑」の下に入る。]

叩人門求物也

*

さんせい 【かたあしの山おに。】

山精

サン ツイン

「永嘉記」に云はく、『【安國縣に】山鬼有り。形、人のごとくにして、一脚。僅かに長さ一尺許〔(ばかり)〕。好みて、伐-木-人(そまびと)の塩を盜みて、石蟹〔(いしがに)〕を、炙く〔→りて〕食ふ。人、敢へて、之れを犯さず。能く、人をして、病〔みせしめ〕、及び、居〔(きよ)〕を、焚(や)かしめ〔→しむれば〕なり。』と。

「玄中記」に云はく、『山精は、人のごとくにして、一足、長さ、三、四尺。山蟹〔(やまがに)〕を食ふ。夜、出でて、晝は、伏(かく)る。千歳の「蟾-蜍(ひきがえる)」、能く、之れを食ふ。』と。

「抱朴子」に云ふ、『山精は、狀〔(かたち)〕、小兒のごとく、獨(ひと)つの足、後〔(しり)〕へに向く。夜、喜んで、人を犯す。其の名、「魃(ばつ)」と曰ふ。其の名を呼べば、則ち、人を犯すこと、能はず。』と。

山丈山姑(やまをとこ やまうば)

「本綱」に「海録碎事」を載せて云はく、『嶺南、物、有り。一足、反踵、手足、皆、三つ指なり。雄を「山丈」と曰ひ、雌を「山姑(〔やな〕うば)」と曰ふ。能く、人の門を叩き、物を求む。』と。

[やぶちゃん注:「山精」は本来、広範なアニミズムの山川草木に対する精霊崇拝から生じた山の霊、神怪、及び、それが零落した化け物を指す語であったと思われる。多田克己氏の「河童と山童について」の中に、前項で示した『山童はおもに九州中南部の山林に棲む童子形の妖怪で、その名称と性質(性格)は、中国浙江省の山ソウや、広東省、広西壮族(こうせいチュワンぞく)自治区の山ショウ、河北省の山精などを起源としていると思われる』と考察されている(「ソウ」は前項の「𤢖」、「山ショウ」の「ショウ」は恐らく「魈」と思われる)。

更に多田氏は「キ・片足神(一本ダタラ、山精)」のページで、以下のように述べておられる(今回は、そのままコピー・ペーストした。頻繁に現れる「キ」は前項で片目示した片足の妖怪「虁」、「キ竜」の「キ」は恐らく「虺」、「竜キョ」の「キョ」は不明、「山ソウ」の「ソウ」は前項の「𤢖」で、「山ショウ」の「ショウ」は恐らく「魈」と思われる)。

≪引用開始≫

キは、紀元前千七百年から前千百年頃の古代中国に栄えた殷の最高神の一つで、キ竜もしくは竜キョなどとよばれて、後の周、秦、漢と続く王朝の象徴となる竜の原型であったと思われる。キを崇拝していた殷(商)が周に滅ぼされると、たちまちキは土俗神に零落し、かろうじて周辺の少数民族である苗(ミャオ)族や越(ベトナム系)、呉(タイ系)などに、風雨(雷)神もしくは鍛冶(青銅)神として信仰され、生き残ったものと思われる。

殷(商)時代に竜蛇形として信仰されていたキは、東南アジアの水神の一般イメージである牛神と習合し、紀元前五~三世紀に成立した『山海経』では、角のない片足の牛の姿を描写している。その身体の蒼い色とは青銅の錆びた色と同じで、その皮で太鼓をつくり、雷獣の骨でたたくと、その声は五百里のかなたまで聞こえたとは、いわば青銅製の鼓を表現したものであろうか。

これは現在、山梨県東山梨郡春日居町鎮目の山梨岡神社に、飛騨匠作と伝えられる雷神キの神として信仰されている。その姿は『山海経』に描写されている姿にきわめて似ている。

『山海経』の大荒西経には、この牛形のキとは違った嘘(きょ)を紹介している。人面で臂(うで)がなく、両足は反り返って頭の上についていとある。これはキを信仰する少数民族そのものをキに見立てて妖怪視したもので、後世山ソウや山ショウの妖怪が生まれることになる。 漢代以前、貴州(貴州省)は鬼州とよばれてキが居住する地とされていた。前7、6世紀の春秋時代の四川省東部に、この《キ》とよばれる氏族がいたことが知られている。婦人を背に負う習俗をもつ種族を《キ一足》と『論衡』で語っているが、これは苗族と同族のヤオ族の習俗であった。

『書経』の「尭典」には舜(古代説話に見える五帝のひとり)の楽官としてキが登場する。これは銅鼓をもって遠距離通信、音楽をおこなっていた苗、ヤオ族の習俗に近い。『国語』の「魯語」によればキを一本足の人面猴身と記して、猿人のような一本足の精として描写している。これを『抱朴子』内篇の登渉17に「さらに山精がいる。鼓のように赤い色をしていて一本足で、その名を暉(キ)という……」とあり、さらに「竜のようで(竜の姿に似て)五色で赤い角があり名を飛飛(飛竜)という」とあって、キの古形である竜蛇形の姿を描写している。

『永嘉郡記』には暉の別名として山魅、山駱、熱肉、飛竜、山蕭は『酉陽雑爼』の山ソウ、『広異記』や『太平広記』の山ショウ、『捜神後記』の山ソウと同じものである。

また治鳥は、浙江省に棲む山ソウの一種で、昼は鳥、夜は人に変身し深山に棲み、虎を使役するという。『三才図会』には越人の祖神(キ)であるとして、『和漢三才図会』では天狗(烏天狗)の原型(ルーツ)だとしている。山ソウは日本で山童とよばれ、猿人のような姿を描写しており、一部では一つ目一本足の暉や山ショウは雄を山公とよび、雌を山姑とよび、日本では雄を山父や山爺などとよび、雌を山姥とか山女などとよんでいる。こうしたキを祖とし、日本では山神一般を一つ目一本足の姿として描写するようになったと思われる。

もともと山の木石の精霊を示す魑魅(ちみ)という総称が、元来キであったことから、日本における山神や山の妖怪全体にその影響がおよんでいるのだろう。狒々をヤマワロウとよんで同一視したり、山精と旱魃を同じものと考えたりしている。

今日一本ダタラや山爺など一本足で一つ目であるという姿形の伝承は、タタラ(鍛冶)師の職業病が由来であると説明されるが、これら一つ目一本足の妖怪の変遷をふまえると、単純な説明ではいいあらわせないものがあることが想像できる。

≪引用終了≫

次に良安が同一項内第二項として掲げる「山丈山姑」についても、やはり多田氏の「山丈・山姑」に以下の記載がある(こちらもそのままコピー・ペーストした。『ケイ楚歳時記』の「ケイ」は「荆」(「荊」の異体字)、その他のカタカナ部分は前の引用注記を参照されたい。一箇所だけ、不要な空欄を削除した)。

≪引用開始≫

中国広東省および広西壮族自治区に伝承される山ショウは、浙江省の山ソウや河北省の山精と同じ類である。身体的特徴は、片足で踵が反りかえり、手足の指は三本だけだという。またその吠え声は、きわめてすさまじいものであった。虎を使役するものもあり、人語を話すという。またこれの雄を山丈とよび、雌を山姑とよんでいたという。

現在、山ショウの分布は中国南部に限られるが、かつては湖南省や江西省、湖北省または福建省にも伝承されていたと思われる。山ソウとの同一性は『ケイ楚歳時記』や『酉陽雑爼』および『永嘉郡記』などが参考となるだろう。

この山ショウの日本への伝来がいつ頃かは不明であるが、『続百物語怪談集成』に収められた『近代百物語』には、和泉国見城(大阪府貝塚市)の海辺にこの山ショウが現れたと記されて、江戸時代の知識人には知られていたことがわかる。

また山丈の名は高知県や静岡県でよばれ、山姑は長崎県対馬でよばれている。山爺や山父または山男は、山丈の日本名であり、山姥もしくはヤマンバは、山姑の日本名である。中国では山姑は化粧品の白粉を好むが、日本の白粉婆(おしろいばばあ)は、この性質から命名されたと思われる。また片足といわれる片脚上臈も、山姑の類のようである。

山中で赤ん坊の泣き声をさせる児啼爺(こなきじじい)やゴギャナキなども片足だといわれる。大きく吠え叫ぶ性格から叫びなどとよばれている妖怪も、中国の山ショウと同じ性質である。

また山女、山女郎、山婆などとよばれる山の女の妖怪も、中国の山姑が起源であろうと思われる。

≪引用終了≫

以上、本来なら全文引用は著作権の関係上、なるべく避けたいのであるが(当初は今までのように必要部分の引用を接合したものを作成したが、それでは却って多田氏の見解を曲げることとなりかねないという印象を持ったので、急遽、上記の形式に変更した)、「山精」「山丈山姑」についての纏まった満足の出来る叙述は、この多田氏のもの以外、今のところ見当たらないので、御容赦頂きたい(ウィキ等は良安の叙述の現代語訳でしかない)。また、これらの引用は、正に、この良安の叙述の最良の注釈でもあるからである(万一、過剰引用であるとの御本人からの指摘が出れば、総て削除する)。

・「永嘉記」多田氏の叙述に登場した「永嘉郡記」のこと。宋代の鄭緝之(ていしゅうし 四二〇年~四七九年)撰になる浙江省永嘉郡の地方誌。

・「安國縣」現在の河北省保定市にある県級市である安国市。古来、製薬で知られ、現在でも、「薬都」・「天下第一薬市」の異名を持つ(ウィキの「安国市」を参照した)。

・「長さ」これは「身長」の謂い。

・「石蟹」「山蟹」軟甲(エビ綱十脚(エビ)目目抱卵(エビ)亜目カニ下目サワガニ上科 Potamoidea に属する淡水産カニ類と思われる。

・「玄中記」晋の郭璞(かくはく)の撰になる道教の書であるが、後に散佚、現在知られるものは、「太平御覧」「太平広記」等に引用されたものである。

・「千歳の蟾蜍」千年を経た両生綱無尾目カエル亜目ヒキガエル科 Bufonidae のヒキガエルの類の謂いであるが、次注に示す葛洪(かっこう)の「抱朴子」には、

*

猴八百歲變爲猿、猿五百歲變爲玃、玃千歲變爲蟾蜍。

(「猴」は、八百歲にして、變じて、「猿」と爲り、「猿」は、五百歲にして、變じて、「玃(かく)」となり、「玃」は千歲にして、變じて、「蟾蜍(せんじよ)と爲る。)

*

とある。この脊索動物門脊椎動物亜門哺乳綱霊長目直鼻猿亜目高等猿下目狭鼻小目オナガザル上科オナガザル科オナガザル亜科マカク属 Macaca を総称する「猴」や幻獣「玃(やまこ)」は、本ページの前掲項にあればこそ、ここでは、この幻獣「玃」の変じた800+500+1000=2300歳のヒキガエルならぬ、山怪「蟾蜍」こそが、ここでの謂いなのかも知れぬ。そうでなければ、いくら何でも「ただの」甲を経たヒキガエルが、身長一メートル内外の幻獣たる「山精」を好物とする、というのは考えにくいからである。

・「抱朴子」西晋・東晋の神仙家であった葛洪(かっこう 二八三年?~三四三年?)の撰になる神仙思想と煉丹術の理論書。

・「獨つの足」一本足であることを言う。

・「魃」詳しくは、次項「魃」を参照してもらいたいが、明の王圻(おうき)が記した「三才圖會」に示された「神魃」は、魑魅に類して、人面獣身、手足が一本ずつ、「剛山」に多く棲息しており、これが居る所は雨が降らない(幻獣「旱魃」のルーツ)とあるのが、形態的には近い。国立国会図書館デジタルコレクションの萬暦三七(一六〇九)年刊のここで原本文と挿絵が視認出来る。

・「海録碎事」南宋の葉廷珪(ようていけい)の撰の十六部五百八十四項目からなる一種の百科事典。

・「嶺南」現在の広東省、及び、広西チワン族自治区の全域と、湖南省・江西省の一部に当たる地域。

・「反踵」踵(かかと)が反り返っていること。但し、図を見る限りでは、「抱朴子」の叙述のように「後へに向」いている、即ち、足首が反り返るどころではなく、大腿骨骨頭以下が逆に附いている(膝関節の位置を見よ)というのが正しいように思われる。]

***

ひてりかみ 旱母

魃【音拔】

【和名比天

利乃加美】

パツ

三才圖會云剛山多神魃亦魑魅之類其狀人靣〔=面〕獸身手

一足一所居處無雨

本綱載神異記云南方有魃【一名旱母】長二三尺裸形目在項

上行走如風見則大旱

文字指歸云旱魃山鬼也所居之處天不雨女魃入人家

能竊物以出男魃入人家能𥨱〔=竊〕物以歸

《改ページ》

時珍云按山𤢖以下恠類諸說雖少有參差大抵俱是恠

類也山𤢖卽獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入

人家媱亂致人成疾放火𥩈物大爲家害法術不能驅

醫藥不能治呼爲五通七卽〔→郞〕諸神而祀之盖〔=蓋〕未知其原

又有治鳥亦此類【見禽部】精恠之属甚夥皆爲人害然正

人君子則德可勝妖自不敢近也

*

ひでりがみ 旱母

魃【音、拔。】

【和名、「比天利乃加美」。】

パツ

「三才圖會」云ふ、『剛山に神魃多し。亦た、魑魅の類なり。其の狀〔(かた)〕ち、人面にして、獸の身、手一つ、足一つ。所居〔(しよきよ)〕の處、雨、無し。』と。

「本綱」に「神異記」を載せて云はく、『南方に、「魃」、有り【一名、「旱母」。】。長さ二、三尺、裸-形(はだか)。目〔(まなこ)〕、項〔(うなじ)の〕上に在り。行き走ること、風のごとく、見る時は、則ち、大いに旱〔(ひでり)〕す[やぶちゃん字注:「時」は送り仮名にある。]。』と。

「文字指歸」に云はく、『「旱魃」は「山鬼」なり。所居の處、天、雨(あめふ)らず。「女魃」は、人家に入り、能く、物を竊(ぬす)み、以つて出づ。「男魃」は人家に入り、能く、物を竊み以つて歸る。』と。

時珍云はく、『「山𤢖」以下の恠類、諸說を按ずるに、少し參-差(たがい)有ると雖も、大抵、俱に、是れ、「恠類」なり。山𤢖は、卽ち、「獨脚鬼」と云ふ者、是れなり[やぶちゃん字注:「云」は送り仮名にある。]。邇-來(ちかごろ)、處處、之れ、有り。能く、形を隱して、人家に入り、媱亂〔して〕、人、疾〔(やまひ)を〕成すに致る。火を放ち、物を竊み、大いに家害を爲す。法術、驅〔(く)すること〕能はず、醫藥、治すること、能はず。呼びて「五通七郞諸神」と爲〔(な)〕して、之れを祀る。盖〔(けだ)〕し、未だ、其の原〔(もと)〕を知らず。又、「治鳥」有り。亦、此の類【「禽部」を見よ。】「精恠〔(せいくわい)〕」の属、甚だ、夥〔(おびただ)〕し。皆、人の害を爲す。然れども、正人君子は、則ち、德、妖に勝つべし。自(をのづか)ら、敢へて近づかざるなり。』と。

[やぶちゃん注:「魃」は呉音「バチ・バツ」・漢音「ハツ」で、もとは、「旱魃」=「旱母」=「旱鬼」=「ひでりがみ」にのみ与えられた単漢字である。そのルーツは女神で、「山海經」の「大荒北經」に(本文は信頼出来る複数の中国サイトのものを管見、本邦で出版されているもの等とも比べて、分かり易い本文に加工したオリジナルなものである)、

*

有係昆之山者、有共工之臺、射者不敢北向。有人衣靑衣、名曰黃帝女魃。蚩尤作兵伐黃帝、黃帝乃令應龍攻之冀州之野。應龍畜水、蚩尤請風伯雨師、縱大風雨。黃帝乃下天女曰魃、雨止、遂殺蚩尤。魃不得復上、所居不雨。叔均言之帝、後置之赤水之北。叔均乃爲田祖。魃時亡之。所欲逐之者、令曰神北行先除水道、決通溝瀆。

○やぶちゃん書き下し文

「係昆の山」なる者、有り。「共工の臺」、有り。射る者は、敢へて、北向せず。人、有り、靑衣を衣(き)る。名づけて、「黃帝の女(むすめ)」にして「魃」と曰ふ。蚩尤(しいう)、兵を作(な)して、黃帝を伐(う)ち、黃帝、乃(すなは)ち、應龍をして、之れを冀州(きしう)の野に攻めしむ。應龍は水を畜へ、蚩尤は風伯・雨師に請ひて、大風雨を縦(ほしいまま)にす。黃帝、乃ち、天女の「魃」と曰ふものを下(くだ)せば、雨、止みて、遂に蚩尤を殺す。魃、復た上(のぼ)るを得ず。居(を)る所、雨(あめふ)らず。叔均、之れを帝に言ひ、後、之れを赤水の北に置く。叔均は、乃ち、「田祖」と爲る。「魃」は時に、之れより、亡(に)ぐ。之れを逐はんと欲する所の者は、令して、「神、北行せよ。」と曰ひ、先づ、水道を除きて、溝瀆(こうとく)を決通せしむ。

○やぶちゃん語注

・「共工」水を司る邪神の名(「洪水」の「洪」の字は共工の名に由来するとも)。人面蛇身にして朱髪。炎帝=神農氏(本草と農業の神)の家臣とも。その共工の部下に相柳(九つの首で人面蛇身)なる者がおり、帝禹(う)がこれを滅ぼした地に作った諸帝王を祀る高台を「共工の台」と呼ぶ旨、「山海經」の「海内北經」にある。

・「射者不敢北向」理由は不明ながら、弓術家は、この「共工の臺」を神聖視し、こうしたジンクスが実際にあったのであろうか(ということは、南北に布陣した場合は、南の兵は、矢を射れぬことになるが、そうした話は、寡聞にして知らぬ)。

・「黃帝」五帝の一人。名は軒轅(けんえん)。この蚩尤(しゆう)との戦いの勝利によって、炎帝に代わって、帝となった。医薬の神とされる。

・「蚩尤」濃霧を引き起こすなど、気象を操ることが出来た邪神の名。炎帝の家臣とも、子孫ともされ、炎帝が黄帝に滅ぼされたため、蚩尤は起(た)ったとも言われる。有象無象の魑魅魍魎を部下とし、かくのごとく、黄帝と覇権を争ったが、指南車を作って、正確な方位を測定し得た黄帝に、涿鹿(たくろく:現在の河北省西北部の張家口市(グーグル・マップ・データ)附近。)で誅殺された。

・「冀州」現在の山西省を中心とした地域で、河北省西北部・河南省北部・遼寧省西部を含む。前注の涿鹿である。

・「應龍」は龍頭鳥体の特異な形態を持った龍で、「禮記」(らいき「禮運篇」に、「四霊」(「四瑞」とも。超自然力を持った象徴的な霊獣)の一匹とする。 麒麟(信義)・鳳凰(平安)・霊亀(吉凶)と並んで、応龍は変幻の象徴として機能する。飛行体としての、その特異な形象は、あらゆる龍の多様な変異体の究極型という印象を持つ。まさに四霊の一つとして、「龍の中の王」と言える。「卷第四十五 龍蛇部 龍類 蛇類」の「應龍」(おうりょう)の項を参照されたい(図あり)。

・「田祖」日本で言う「田の神」相当のもの。

・「溝瀆」耕作地に人工的に作った水路。

○やぶちゃん現代語訳

「係昆」という山があり、そこには、帝王を祀る「共工の台」と称するものがあったが、弓を射る者は、決して「共工の台」がある北を向いては、矢を放つことはなかったと伝える程、神聖な台であった。

その山に、青衣を着て住まう者がおり、黄帝の娘で、名を「魃」と言う。

ある時、蚩尤が、武器を製造し、黄帝を打ち滅ぼそうとした。そこで、黄帝は、応龍に命じて、冀州の野で戦わせた。応竜は、水攻めで、蚩尤を苦しめたため、蚩尤は、風神と雨の神を招聘し、大暴風を引き起こして応戦した。そこで、黄帝は天女の「魃」を地上に下(くだ)したところ、雨が止み、遂に、黄帝は蚩尤の誅殺に成功した。

ところが、戦いに能力を使い過ぎた「魃」は、永久に、天に立ち帰ることが出来なくなってしまった。しかし、そのため、「魃」のいる所は、何処(どこ)も雨が降らなくなってしまった。

この農民を困らせるゆゆしき事態を、部下であった叔均が、黄帝に奏上したため、黄帝は止むを得ず、娘を赤水の北方にあった、この人里離れた係昆山に住まわせることにした。叔均は、この功により、田畑の神となった。

しかし、不自由をかこつ「魃」は、時折、この係昆山を脱け出でては、各所に旱(ひで)りを齎(もたら)した。

今も、この「魃」を追い払おうとする者は、虚空に命じて、「神よ、赤水の北へ行け!」と唱えて、先ず、田畑の水路の塵芥を、綺麗に取り払い、それに続く側溝や用水路の流れを良くする。すると、「魃」が去って、雨が降るのである。

*

係昆=赤水の北方とは書かれていないが、意味を通じさせるために、そのように判断し、現代語訳では附加した。因みに、一説には、その名は、本来は美しい娘を意味する「妭」であったが、以上のような日照りを齎す厄神となってから、部首を美「女」→悪「鬼」に変えられ、更には「旱魃」という熟語が成立したのだとも言う。

さて、勿論、「魃」は想像上の怪物であるが、しかし、この後の時珍の「邇來、處處、之れ、有り。能く、形を隱して、人家に入り、媱亂、人、疾成すに致る。火を放ち、物を竊み、大いに家害を爲す。法術、驅すること、能はず、醫藥、治すること、能はず。呼びて「五通七郎諸神」と爲して、之れを祀る。盖し、未だ、其の原を知らず。」(近年、各地に、この魃は出現しており、その姿を全く隠した状態で、人家に、易々と侵入し、人心に異常な性欲を起させたり、その心を狂わせたりして、人は重病を発症するに到る。人気がないところに火が放たれたり、物が盗まれたりして、大いに民の害毒となっている。如何なる呪術を以ってしても、駆逐することが出来ず、如何なる医薬によっても、治癒し得ない。そこで、民は「五通七郎諸神」と、これを呼んで、畏れ、これを祀ってさえいる。しかし、その本来の姿が「魃」であることを、全く理解していない。)という部分を読むに、私は「魃」の齎す病いとは、重度の統合失調症等の難治性精神疾患や、人格障害を指しているのではなかろうか、という気がしてくるのだが、如何?

・「剛山」「山海經」に「西山經」に現われる山名。

・「神魃」魃の畏称か。この記載自体が「山海經」の「西山經」の「剛山」の部分の引き写しである。

・「魑魅」山谷木石の精気から生じる精霊。「すだま」と訓じたりする。

・「神異記」は前漢の東方朔(紀元前一五四年~紀元前九三年)が撰し、後に張華(二三二年~三〇〇年)が整理したとされる古代神話伝説集である「神異經」の中の一部。但し、実際には「神異經」自体が晉代以降の偽作と考えられている。

・「項上」大阪中近堂版でも東洋文庫でも「頂上」とし、「項」(うなじ)では、如何にも「恠」(なればこそ「恠」類真骨「頂」とも言えるが)。絵も顔面正面頭頂近くに一眼を配すれば、誤字であろう。

・「文字指歸」隋の曹憲の撰になる形象・音韻、及び、訓詁(「訓」は解釈、「詁」は古語の意で、古語の字句の意義を解釈すること)にかかわる研究書。

・「女魃は、人家に入り、能く、物を竊み、以つて、出づ。男魃は、人家に入り、能く、物を竊み、以つて歸る。」東洋文庫は、それぞれ、『ぬすんで出てゆく』『ぬすんで帰ってくる』と訳しているのであるが。私は馬鹿なのか、この「出てゆく」と「帰ってくる」の違いが分からない。識者の御教授を乞う。

・「山𤢖以下の恠類」前掲「山𤢖(やまわろ)」参照。

・「參差」長短高低が不揃いなさま。「多少の違い」という意味で用いている。

・「獨脚鬼」人の物を盗む一本足の小人(こびと)の妖怪という。ネット上に散見するものに、朝鮮の妖怪「独脚鬼」(トケビ・トッケビ・ドケビ)がある(以下、引用はウィキの「独脚鬼」から)。『文字通り一本脚の鬼で悪戯好きだが頭はあまり良くなく、人間に上手く使われてしまうことも多い。鬼と言っても日本の天邪鬼のようなどこか憎めない存在である。独脚鬼は当て字で独甲鬼とも書かれた』。『トッ+アビの合成語という説がある。トッは明かりや炎を意味する言葉、アビは成人男子の意味。すなわち「火を持つ男」の意味であるという。しかし現在では、日本語の「お化け」に近い言葉として使われている。錯覚を感じさせる道路をトケビ道路と表現する例もある』。『いたずら好きで、相撲が好き。人間ととんち比べをするなど、日本の河童や天狗と共通点が多い。好物は酒、肉、そば餅など。人に相撲を仕掛けるきっかけは、豚肉である場合が多い。村人が市場で豚肉を買って帰ると、肉をくれとトケビが声をかける。村人がこれをことわると、相撲で勝負して勝ったほうが豚肉をもらう権利があると提案する。トケビに有利な提案だが、通常、村人が勝ち、トケビは肉を得られずに終わる話が多い』とあり、更に属性として、好色を挙げ、『トケビと一緒になった女性は福をもたらされるが』、『日に日にやつれてしまう』と記す点、一種の零落した神のようにも思える。実際、『福や長寿をもたらす神としての側面も持つ(日本の鬼が打ち出の小槌や宝物の所有者であったり、こぶ取り爺のこぶを取るなど、ふしぎな力を持っているのと共通点が見受けられる)。なお、トケビが持っている宝物としては砧』(きぬた)『があり、現在でも韓国では急に気前のよくなった人に対して「トケビにでも会ったのか(砧でももらったのか)」という表現があるほどである』とする。但し、実は、『韓国ではトケビが一本脚だと説明するものは少なく、韓国で描かれるキャラクターは』二『本足として描かれる。昔話に登場するトケビは見かけは人間と変わらず、昔話の登場人物も、出逢ったときはトケビと気付かない場合もある』とあるので、これは本来は、トッケビが片脚でなかった可能性を示唆し、その点では、「魃」とは、ルーツを同じくしない可能性がある。『海辺、とくに干潟の多い地方では豊漁を司る存在として信仰の対象とされている場合がある。引き潮がたてる波の音はトケビの足音だとする。また、魚の多く捕れる場所を教えてくれるなどとも言われ』、『漁場を教えたり、火をおこすなどの特徴は沖縄のキジムナーとも共通する』ものであるとする一方、逆に『韓国内陸地ではトケビは火災を起こす神として伝わる。トケビは共同墓地などで火を起こすという言い伝えがあり、とくに複数の家が火事になった場合にとくにトケビのしわざとされた』り、『珍島では病をうつす疫病神的存在として』伝承されているともあり、この性質は逆に、「魃」に共通するものとも言える。

・「媱亂」=婬乱=淫乱。国会図書館版「本草綱目」では「婬」となっている。

・「五通七即卽諸神」大阪中近堂版でも、東洋文庫でも、国会図書館版「本草綱目」でも、「五通七郞諸神」とするので原文の「卽」は「郎」の誤字と断じた。ネットを見ると、これは、疫病や火災をもたらす悪鬼の総称として、現代中国でも用いられている語であるらしい。

・「其の原」そのルーツ、の意。

・「治鳥」人にも変身する妖鳥。前掲「野女(やまうば)」にも出、ブログの「和漢三才圖會卷第四十四 山禽類 治鳥(ぢちやう) (実は妖鳥「冶鳥(やちょう)」だ!)」でテクスト化してあるので、そちらを参照されたい。

・『「禽部」を見よ』これは時珍の割注。「本草綱目」の「禽部」(鳥の部)を参照せよの意であるが、図らずも、良安の本「和漢三才圖會」の「禽部」(鳥の部)を参照せよ、という意味としても有効に機能するようになっている。

・「精恠の属」精霊の仲間と妖怪の仲間を合わせた大グループ。「属」はママ。国会図書館版「本草綱目」では、「恠」は「怪」であるが、「属」は「屬」ではなく現在の新字と同字を用いている。

・「正人君子は、則ち、德、妖に勝つべし。自ら敢へて近づかざるなり。」「正人君子」は「聖人君子」の意。意味は、『しかしながら、聖人君子は、確かにその人德が妖怪に打ち勝つ力を持っているのであろう、精霊・妖怪の類いは、自然、聖人君子の周辺には出現しないのを常としている。』の意。これは有名な「論語」の「述而篇」にある「子不語怪力亂神」(子は、怪力亂神(くわいりよくらんしん)を語らず:聖人君子というものは、尋常でない話、徹頭徹尾、力が支配する粗暴な話、道理に背いた話、神妙奇天烈摩訶不思議議な話といった人知・理性によって説明出来ない下らぬものについては、語らぬものである。)を受けるのであろう。しかし、これは、もしかすると、「本草綱目」に、こうした精恠の類を数多(あまた)語っている時珍にしてみれば、そうしたものに対して、冷淡な一部の儒学者やアカデミズムに対する逆説的な皮肉なのかもしれない。]

***

みつは 【罔兩 蝄蜽

もうりやう 方良】

魍魎

【和名美豆波】

ワン リヤン

淮南子云罔兩狀如三歳小兒赤黒色赤目長耳美髪

本綱云罔兩好食亡者肝故周禮【方相氏】執戈入壙以驅方

艮〔→良〕是矣其性畏虎與栢曰此名弗述在地下食死人腦但

以柏〔→栢〕挿其首則死此卽罔兩也

《改ページ》

■和漢三才圖會 恠類 卷ノ四十 ○十七

按魍魎左傳注疏爲川澤之神日本紀亦以爲水神魑

魅以爲山神

*

みづは 【罔兩 蝄蜽 方良〔(まうりやう)〕】

もうりやう

魍魎

【和名、「美豆波」。】

ワン リヤン

「淮南子」に云はく、『罔兩は、狀〔(かたち)〕、三歳ばかりの小兒のごとく、赤黒色。赤き目、長き耳、美しき髪あり。「本綱」に云はく、『罔兩は、好みて、亡者の肝〔(きも)〕を食ふ。故に、「周禮〔(しゆうらい)〕」に、『【方相氏は】戈〔(ほこ)〕を執り、壙(くわう)に入り、以つて、「方良(はうりやう)」を驅〔(か)〕る。』と云ふ〔は〕、是れなり[やぶちゃん字注:「云」は送り仮名にある。]。其の性、虎と栢とを畏る。曰〔ひて〕、此れ、「弗述〔(ふつじゆつ)〕」と名づく。地下に在り。死人の腦を食ふ。但し、栢を以つて、其の首を挿せば、則ち、死す。此れ、卽ち、罔兩なり。』と。

按ずるに、魍魎は、「左傳」の注疏に、『川澤の神』と爲し、「日本紀」にも亦、以つて、「水神」と爲し、魑魅を以つて、「山神」と爲す。

[やぶちゃん注:「廣漢和辭典」によれば、「魍魎」の「魍」も「魎」も、『すだま』・『もののけ』とする。そもそも、「魑魅魍魎」は「山川の精霊(すだま)」、物の怪のオール・スターを総称する語であるが、特に「魑」が「山の獣に似たモンスター」という具体的形象を、「魅」が「劫を経た結果として怪異を成すようになったもの」という具体的属性を附与するに止まり、「魍」「魎」は、専ら、単漢字ではなく、「魍魎」で語られることが多い。「廣漢和辭典」によれば、「魍魎」は『山水木石の精気から出る怪物。三歳ぐらいの幼児に似て、赤黒色で、耳が長く目が赤くて、よく人の声をまねてだますといわれる。』と本文と同様に記してある。また、参考欄には、『国語のこだま・やまびこは、もと木の精、山の精の意で魍魎と同義であったが、その声の意から、今では山谷などにおける反響の意に転じて用いる。』と次の項「彭侯(こだま)」の補注のような解説が附いている。ウィキの「魍魎」には、「本草綱目」に記されている亡者の肝を食べるという属性から、本邦にあっては、「死体を奪い去る妖怪・怪事」として「火車」(かしゃ)と同一視されて、「火車」に類した話が、「魍魎」の名で語られた事例がある由、記載がある。本文が記載する「春秋左氏傳」や「日本書紀」の引用を見ても、「魑魅」を「山」の、「魍魎」を「水」の、神や鬼とする二分法が、日中、何れに於いても、非常に古くから行われていたことが見てとれる。「魍魎」は「罔兩」と同義で、「影の外側に見える薄い影」の意、及び、本義の比喩転義であろう「悪者」の意もある。別名「方良」であるが、これは「もうりょう」と発音してもよい。何故なら、「方」には、正にこの「魍魎」を指すための「魍」=「マウ(モウ)」との同音の、“wăng”「マウ(モウ)」という音、及び、中国音が存在し、「良」の方も中国音でも、「良」“liáng”と「魎」“liăng”で、近似した音である。特に「方」「良」の漢字の意味は意識されていないと思われる(というか、邪悪なものを、邪悪でない目出度い字に書き換える意図があったものと私は推測する)。なお、私が全巻の翻刻訳注を終えた根岸鎭衞の「耳囊」の「卷之四」に「鬼僕の事」という一章があるので読まれたい。

・「淮南子」は前漢の武帝の頃に淮南(わいなん)王であった劉安(高祖の孫)が学者達を集めて編纂させた一種の百科全書的性格を備えた道家をメインに据えた哲学書(日本では昔からの読み慣わしとして書名のみ呉音で「えなんじ」と読むは、その差別化の意味はないものと思う。どうも、こういう書物としての「莊子」のみ「そうじ」と読むといった漢文学の糞シキタリは、私は甚だ不快である)。

・「周禮」(しゅうらい)中国最古の礼書の一つ。「周官」とも言う。五経の一「禮記」(らいき)に「儀禮」(ぎらい)と「周禮」を合わせて「三禮」(さんらい)と称し、その中でも「周禮」は最も重要な礼書とされる。周公旦の撰と伝えられるが、成立には諸説がある。周代の行政制度を二百七十の官名を掲げ、その職掌について記述、国政の要諦をも述べる。この引用は「夏官司馬」の「方相氏」の職務に関する項にある「大喪。先柩及墓、入壙、以戈擊四隅驅方良。」(大喪。柩に先んじて、墓に及び、壙に入りて、戈を以つて、四隅を擊ちて、方良を驅(は)す。)という記載を言う(原文は「中國哲學書電子化計劃」の「周禮」を参考にした)。これは「帝王の死に際しては、棺よりも先んじて墳墓に参り、玄室に入って、戈(ほこ)を以って、その四隅を撃ち、方良(=魍魎)を追い払う。」という意である。

・「方相氏」上記の「周禮」の「方相氏」には「方相氏。掌蒙熊皮、黃金四目、玄衣朱裳、執戈揚盾、帥百隷而時難、以索室驅疫。」とある。これは一種の呪術を専門とする官職で、熊の皮を頭から被って、金色に輝く四つ目の面を装着し、黒衣に、朱の裳を引いて、矛と盾を振り上げ、屋敷内に巣食う諸々の悪疫邪鬼を駆逐することを仕事とした。正しく本邦の「追儺」(ついな)・「節分」・「ナマハゲ」等のルーツである。なお、この部分、割注になっているが、国会図書館版「本草綱目」では平文である。これは良安が参考にした「本草綱目」がしっかりした版本であったことを示している。何故なら、「周禮」では上記の通り、「方相氏」の項の最後に、この一文が現れ、「方相氏執戈……」とはなっていないからである。即ち、これは時珍が補った割注部分であるということである。

・「壙」壙穴。つか。つかあな。死体を埋める穴のことであるが、ここでは墳墓・玄室の意。

・「栢」裸子植物門マツ綱マツ目ヒノキ科コノテガシワ Platycladus orientalis 。現生種では一属一種。朝鮮半島から中国北部に広く分布する常緑針葉高木。枝が直立するため、それを子供が万歳をしている様に比した名称。松とともに、中国では墳墓に植える。

・「弗述」「酉陽雑俎」の「卷十三 尸穸」(「尸穸」(しせき)は「死者」と「墓穴」の意)に載る。「中國哲學書電子化計劃」のこちらの影印本の七行目から、視認出来る。以下、起しておく。

*

昔秦時、陳倉人、獵得獸。若彘而不知名。道逢二童子、曰、「此名弗述、常在地中食死人腦。欲殺之、當以柏插其首。」。

○やぶちゃんの訓読