鈴木しづ子句抄――雑誌発表句・未発表句を中心にしたやぶちゃん琴線句集 ⇒縦書版へ

[やぶちゃん注:鈴木しづ子の句集『春雷』及び『指環』を中心とした抄出は、既に「やぶちゃん版鈴木しづ子句集」で二百十七句を行ったが(二〇〇五年七月公開・二〇一〇年八月改訂)、現在は川村蘭太氏の労作「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」(新潮社二〇一一年一月刊)によって、しづ子の現存する総ての句を読むことが出来るようになった。私は鈴木しづ子の俳句の足跡を編年で拾い読みし乍ら、私なりにしづ子の句を辿ってみたい欲望に駆られた。そこで、ブログ・カテゴリに「鈴木しづ子」を創始し、『春雷』及び『指環』に含まれなかった雑誌発表句や初公開の多量の未発表句を中心として、幾つかのしづ子のエポックの句や、私の琴線に触れるものを編年形式で抄出、私の浅い読みを添えながらそれを試みた。それを一先ず終え、ここに一括HP版を公開する(ブログ版に多少の追加と訂正を加えた)。引用の底本は上記「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の巻末にある「鈴木しづ子 全句」を元とする。但し、「鈴木しづ子句集」の冒頭注で語った通り、私の勝手な思い込みから、漢字を概ね正字表記に変えて示すことをお断りしておく(但し、実際には底本でも正字表記が多い)。まずは何より、川村氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」という稀有の感性と洞察に貫かれたそれをお読みになることを、そしてその全句をお読みになることを、お薦めする。――あなたのしづ子は、私のしづ子ではないであろうから――【二〇一一年二月二十六日】【二〇一八年七月一日追記:本日、古書店「古書 古群洞」樣の『樹海』(第五巻二号から第六巻六号/揃十五冊/昭和二五(一九五〇)年から翌年にかけて発行)のこちらの商品見本画像で、鈴木しづ子の句の掲載部分の幾つかを拝見出来たが、そこでは漢字が総て正字化されていることが判った。私の恣意的な漢字の正字化の仕儀がまずは正しいことが立証された。ここに「古書 古群洞」様に御礼申し上げる。なお、今回、七年前に未処理であった一部の漢字を正字化した。 藪野直史】]

鈴木しづ子句抄

〇鈴木しづ子 最初期句 七句

まず、彼女の最初期の句を見たい。

* * *

秋空に校庭高くけやきの木

五年 鈴木しづ子

(『樹海』昭和十二(一九三七)年十一月号 「子供の俳句」欄)

*

秋空に赤くもえたつ夕燒雲

尋四 鈴木しづ子

(『樹海』昭和十三(一九三八)年一月号 「子供の俳句」欄)

*

雲の外靑葉若葉がそよいでいる

五年 鈴木靜子

(『樹海』昭和十三(一九三八)年六月号 「子供の俳句」欄)

[やぶちゃん注:「いる」はママ。]

以上の三句が底本の巻頭に並ぶ。これらが我々が知り得る、そして初めて我々が目にする鈴木しづ子の最も古い(若い時の)句群なのである。

彼女の生涯が謎に満ちていること、彼女が実年齢より八歳前後若い年齢として振る舞っていたのは周知の通りであるが、ここで吃驚するのは、彼女がその最初から年齢を確信犯で詐称して登場していることである。川村氏の精査により、彼女の生年は大正八(一九一九)年六月九日であることが判明している。従って実はこの最初の尋常小学校五年と自らクレジットした句はしづ子十八歳の、後の二句は二十歳の折りの投句なのである。まず、そこに彼女の奇妙な現実世界への仮象の「投企」を私は強く感じるのである。敢えて言うなら、最初の句の「五年」は――嘘――ではない。しかし、それは尋常小学校「五年」ではなく、私立淑徳高等女学校「五年」という意味でならば、である。ここに「子供」の詐称への後ろめたさの含羞を読もうとすれば、読めないことはない、としづ子を弁護しておこう。

その句柄は一見、如何にも衒いのない素直な、いや、俳句を捻ったことのあるものなら、子供らしいと微苦笑、謂わば一笑に附すもののようにも見える。しかし、どうであろう、私には、ここに既にしづ子の、後年に冴え切ってゆく「視線」のこだわりが強く感じられるのである。

同一俳誌八ヶ月の間に、彼女は一貫した対象と空(虚空)との明確なパースペクティヴのモチーフにこだわった、この三句を示し続けているという点に於いて、である。考えても見るがいい、これが素人なら、毎回、新規な対象に色気を移して、さまざまにつまみ食いするように詠むのが常であろう。中学の頃に俳句にかぶれた私も、やはりそうだったことを告白する。そうして、乏しい詩力をずらしては誤魔化そうとするのが普通なのだ。私は、ここ「子供の俳句」欄に、敢えてこうした連作とも思える、当時のしづ子の、「実感」「実視」にこだわった感覚の表現体を、自信をもって投げ入れる――そんな風なしづ子を見る思いがするのである。

*

ゆかた着てならびゆく背の母をこゆ

靑芒の一つ折れしがふかれてゐる

(『樹海』昭和十八(一九四三)年)

しづ子が愛した母への心的複合(コンプレクス)は非常に複雑である。それは川村氏の著作に譲るが、何よりここでしづ子は、一気に当時の実年齢二十四歳になって詠んでいることに着目したい。

先の句を詠んだ「十歳の少女」が、五年で十四も成長するのだ。

色っぽい浴衣を着て、母の背を越えた女は、もはや艶麗な大人の「女」のそれである。十五や十六出はあり得ない。

それはあたかもロバート・ネイサンの「ジェニーの肖像」のようではないか。

そして二句目では、まるで尾崎放哉の句のような、早過ぎる諦観の老いた眼つきの印象さえ、私には感じられる。その「折れた靑芒」の揺れる彼方には、戦争のおどろおどろしい黒雲さえ見え隠れするではないか。

*

春雷はいつかやみたり夜著に更ふ

木下闇蜘蛛しろがねの糸ふけり

(「石楠」昭和十九(一九四四)年)

この二句のシーンにいるのも、もう、間違いなく妖艶な大人の女である。大人であることを知ってしまった女の意識が横溢している。十代後半の少女の句ではあり得ない。彼女には『樹海』への登場の初期に於いては、意図的な年令詐称の意志はなかったと思っている。

この前後から戦後の昭和二十一(一九四六)年一月迄の「石楠」に投句掲載された残りの十句は、その総てが第一句集『春雷』に採録されている。私は、この二句を自選から外したしづ子の俳句への「覚悟」と「真摯」さに胸打たれる思いがする。「春雷」の句は恐らく、句集の題である「春雷」とのバランスの中で深考の末に削ったものと思われるが、後者は私なら残す。「春雷」の中にあったなら、間違いなく私は琴線句として選ぶ。それを削った彼女の「精進」を、私は思うのである。

以上の七句と、そして句集『春雷』を合わせたものが、現在知られるしづ子の、『春雷』以前の全句作ということになる。

◯鈴木しづ子 二十七歳 昭和二十一(一九四六)年から 九句

敗戦――恋人の戦死の報――しづ子の戦後が始まる。

昭和二十一(一九四六)年の発表句は句集『春雷』を除くと、総数二十一句に過ぎない。尚且つ、その中には『春雷』に採録されたダブりが五句含まれるので、それを除くと十六句となる。続く昭和二十二(一九四七)年からは第二句集『指環』へ採録されたものが出現し始めるが、何故か、彼女は昭和二十一年の作品を『指環』に一句も採録していない。以上の十六句から七句を選んだ。

*

旅ごころさそふふみをばさみだれに

(「現代俳句」昭和二十一(一九四六)年九月号)

「現代俳句」は石田波郷が編集に当たった画期的な綜合雑誌で、これはその創刊号でもある。しづ子のメジャー・デヴュー五句の内の一句。――エトランジェが手紙をなめて背後の五月雨へとフォーカス・インする。――波郷は当時三十三歳、翌年十一月には現代俳句協会を創立するなど、戦後の俳壇の再建に精力的に活動していが、また丁度この頃、宿痾となった肺結核に既に罹患していたものと思われる。

*

梅林によするこころや昃る帶

(『樹海』昭和二十一(一九四九)年九月号)

「昃る」は「かげる」と読む。――梅林――高速度撮影でパン――ティルト・ダウン――手前に和服の女の後姿がイン、その帯で止まる――初春の淡い夕陽が帯に影を作り――背後の梅林が静かに暮れなずむ……。

*

このてぶりうれしくひひな飾りけり

(『樹海』昭和二十一(一九四九)年九月号)

ここでもアップの雛人形の手振りから、それを愛おしく手に取って雛壇に飾る女の手へとズーム・アウトしてゆく、彼女独特の遠近法が美しい。

*

よるの萩おもひそめたることども書く

(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)

「一つ家に遊女も寝たり萩と月」の確信犯インスパイア。これはしづ子の実景であると同時に、市振の宿の芭蕉の部屋の、その襖を隔てた隣室の、遊女の思いへのタイム・スリップでもある。

*

秋葵みづをこえたる少女の脚

(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)

「秋葵」は双子葉植物綱アオイ目アオイ科トロロアオイ属オクラ。勿論、ここでは「あきあおい」と読んでいる。周年開花するが、初夏から初秋までが頻繁な開花時期で、季語も夏。五~七センチの黄色若しくはクリーム色で中央が赤い花をつける。通常のオクラの開花は夜から早朝の夜間で、昼頃には凋んでしまう。花の印象は可憐な少女に合わすにすこぶる相応しい。これは静止した水溜りか。映像は総てその水面の映像である。――秋葵の花――水面、揺れて――飛び越える少女の脚――水面、揺れて……

*

鳳仙花なみだぐみたるふたつの眸

(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)

鳳仙花の接写から涙を溜めた女の双眸の組写真である。しづ子が写真や映画を撮っていたら、きっと素晴らしい映像を残してくれていたろうにと、彼女の句を読むにつけ思う……。

*

蜻蛉の高ゆくひとつ廠をこゆ

(『樹海』昭和二十一(一九四九)年十二月号)

「蜻蛉」は私としては「せいれい」ではなく「とんぼう」と読みたい。「廠」は恐らく「工廠」で、旧陸海軍に所属し、その兵器・弾薬等を製造修理した軍需工場、所謂、砲兵工廠と思われる。これもしづ子のパースペクティヴの妙味が感じられる佳句である。

*

ぬれあがる葉あかり引くや夕夜

秋さだか兩の睫毛はしとりけり

(「小徑」昭和二十一(一九四九)年七・八・九・十・十一・十二月合併号)

一句目の「夕夜」は「ゆふべよる」と読ませるか。見かけない語であるが、夕暮から夜への時間的経過を表現するものととれば違和感を私は感じない。句柄も静謐で悪くない。二句目もいい。「しとりけり」は「湿とりけり」の謂い。――実はこの二句は底本である「全句」には所収されていない。私は本選句を行うに当たって、まず底本とした「全句」を編年で順に鑑賞・抄出し、その後に本文「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の当該年に当たるパートを読むようにした。これは川村氏の鑑賞に私の選句が左右されないようにするためである。私は飽くまで私の感性と解釈で詠み進めたいと思ったからである。ところが、そうやって読み進めたところ、本文でこの句にぶつかった。川村氏が何故、この二句を「全句」に入れなかったのかは分からないが、氏の叙述によれば、これは確かに彼女の句である。川村氏がこれを発見した経緯と、驚きのしづ子の「若菜集」ばりの定型恋愛詩、その男性名で書かれた詩がしづ子の作品であることを明かした氏の卓抜な推理は、同書百三十八ページ以降の『幻の詩句集「小径」』をお読み頂きたい。

◯鈴木しづ子 昭和二十二(一九四七)年から 六句

昭和二十二(一九四七)年の発表句は総数五十句、そのうち句集『指環』に採録されたものが十一句(一句、改作されているものがあるが、それは別な句ととって数えてなかった。最初に掲げたのがその句である)含まれるので、それを除くと三十九句となる。以上から句を選んだ。

*

あをむ月吻ふれしむる玻璃のはだ

(『樹海』昭和二十二(一九四七)年一月号)

「吻」は「くち」。本句は『指環』に、

月蒼む吻ふれしむる玻璃のはだ

の句形で載るが、私は表記やリズムも含めた詩想に於いて動態で畳み掛ける後者よりも、この初期形の方を、愛するものである。

*

日ざしきし非をさとさるる秋の壁

(『樹海』昭和二十二(一九四七)年二・三月号)

私はこの句に不思議なもの――禅機とでも言うべきものを感ずる。「非」の哲学的瞑想と言ってもよい。少なくとも私にはここに具体な情景や写生の解説を浮かべて矮小化する解釈は埒外なのである。

*

眉ひくや秋蛾はばたく鏡の面

(「黒檜」昭和二十二(一九四七)年五月号)

「面」は「おも」か「も」か。しづ子の用字としては「おも」か。シュールレアリスム風のワン・ショット。「鵙」という標題での五句の巻頭句。標題はその中の「鵙高音花壺の水すてるとき」に由来するが、この「眉ひくや」句の鮮烈さに、続く他の句はかすんでしまう。

*

冬雁のむらだちゆくや過去は過去

(「俳句研究」昭和二十二(一九四七)年五月号)

「紺リボン」という標題での五句の巻頭句。これもメジャー誌をターゲットとした、下五で斬新に突き放す野心的な作である。ただ、やや巧んだ後味が残る。好きな句だが、しづ子が『指環』に採らなかった気持ちは分かる気がする。この頃の『俳句研究』は恐らく改造社社員であった山本健吉の編集になるものであろう。

*

背信や寒をはなやぐちまたの燈

(「俳句研究」昭和二十二(一九四七)年五月号)

同じく「紺リボン」標題の二句目。こちらは前句とは逆に、上五で中七下五の風景を扇情的に浸潤させる効果を狙った。やはりやや狙う意図が見えてしまう句である。しかし、韻律が流麗で私好みである。

*

アマリリス娼婦に似たる氣のうごき

(「俳句研究」昭和二十二(一九四七)年八月号)

標題「春嵐」十句の第四句。これは別段、うまい句ではない。ではないが、しづ子にとってエポック・メーキングな句であるように思われる。この「氣」は作者しづ子自身に確信犯的に投影されているからである。しづ子には、句集『指環』所収の、

娼婦またよきか熟れたる柿

という有名な句があるが、それに遥かに先行する、伏線の如き句として私には映るからである。この知られた句は初出が昭和二十五(一九五〇)年四月号『俳句研究』で、実は句形が『指環』とは微妙に異なっている。以下に掲げる。

娼婦またよきかな熟れし柿食うぶ

本句は実に、これより凡そ三年前の句であり、『春雷』と『指環』という大きな変身をする、その狭間にある本句は、やはり銘記されるべき句であろう。因みに、この「氣」は底本が正字なのである。更に言えば、実はここに掲載された十句全部が正字表記なのである。これは私が恣意的にしづ子の句を正字化していることへの、一つの正当性を証するものとして掲げたい。一首の変化を狙ったものとも思われるけれども、そうした意識の切り替えをスムースに出来るのは、彼女の原意識に正字の感覚が定着しているからにほかないらないのである。標題は、最後の第十句目、

春嵐饐えし男體われに觸る

である。「男體」は「だんたい」と音読みさせるか。面白いが、無理のある句である。この時期、しづ子は「愛憎」「敵意」「本能」「節操」といった哲学的概念語や尋常性を失った語彙衝突の語句を挿入することで詩想を変革出来ると安易に思っていた感を私は受けるのである。但し、それは概念ではなく、切実な現実であったのかもしれないのだが……

……しづさん、私は誤っていなかったね……

鈴木しづ子の現存する最後の自筆句稿に当たるのは昭和二十七(一九三二)年九月十五日附、その前が同年九月九日附のものである。その表記を見ると、後者では「団扇」を「團扇」、「売らじ」を「賣らじ」、「鶏頭」を「雞頭」、「点ずる」を「點ずる」、「油蝉」を「油蟬」、「醤油」を「醬油」、「灯」を「燈」、「美観」を「美觀」、「虫」を「蟲」と表記している。最終稿でも「虫」を「蟲」、「昼」を「晝」、「台風」を「颱風」(しづ子の好んで用いた語でこの表記は以前から一貫している)、「数」を「數」、「蝉」を「蟬」、「躯」を「軀」、「団扇」を「團扇」(但し、一句のみで他の五句では「団扇」とする)と表記している。これらからしづ子の詩想にあっては、昭和二十七(一九三二)年の時点にあってさえ圧倒的に正字のイメージが優位性を保持して奔流していたことが立証されると言ってよい。

……しづさん、私が貴女の選句集を、そして、ここでの選句をすべて正字化していること、許して頂けますね……

◯鈴木しづ子 二十九歳 昭和二十三(一九四八)年から 二十四句

昭和二十三(一九四八)年の発表句は総数九十三句、そのうち句集『指環』に採録されたものが三十九句に及び、それを除くと五十三句となる。この年は『「しづ子」伝説元年』であると言える。

*

婚約

婚約や白萩の花咲きつゞき

月光の濱に足跡つけずゆく

秋薔薇署名おこなふ布の端し

秋燈悲し愛情の片鱗さへみえず

秋蛾堕つ初戀の男慕はしからず

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年一月号)

表記はすべてママ(「燈」「戀」)。川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の巻末略年譜によれば、しづ子はこの年の十二月に当時彼女が勤務していた東芝車輛の「関」姓の同僚男性と結納を交わしているが、早くも翌年にはこの男との結婚生活を解消、とある。しかし、この「婚約」を標題とする五句連作の「婚約」相手は「関」なる人物であるとは思われない。この「婚約」とは後掲する「雪崩」句群の冒頭の「この夜ひそかに結婚す」という謂いと同じく、愛する男に身を捧げたことを意味していよう。問題なのは、その愛情が早回しの映画のように、たった五句の中で急激な右肩下がりを示すということである。これらは前年の秋の一連の出来事と考えてよいようだが、不思議な転落の詩集ではないか。川村氏の探求によって、このしづ子の愛した人物は、池田政夫という『樹海』同人、しづ子より五歳年下の東京商科大学(現一橋大学)学生であったことが分かっている。

*

欲るこころ手袋の指黑に觸るる

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年三月号)

「黒」は「黑」としたが、「觸」はママ。かのスキャンダルを産んだ句は、その登場からして不幸であった。表記の通り、とんでもない誤植で始まった。勿論、これは

欲るこころ手袋の指器に觸るる

であるが、川村氏によれば、その正誤表示さえなされずに、突如、翌四月号『樹海』誌上で、主宰にして彼女の師である松村巨湫の選評の中で、誤植を言わずに「器に觸るる」として評されることとなる。『樹海』の主要同人の中では早期にその誤植が認知されていたもののようではあるが、一瞥の「黑」は強烈である。それが「器」と訂されたとしても、見てしまった人々にとって、その「器」はまがまがしい「黑い器」なのであった。私はこの句について語ることを欲しない。いまわしいまでのこの句への波状的な誤解の洪水が、俳人鈴木しづ子の運命を否応なく数奇に向けて変質させてしまった。それは全く以て彼女の責任ではない。――後のしづ子がその張られたレッテルを、逆に強力な武器として使用したことは、完全な正当行為であり、それを本末転倒に指弾したり、阿呆臭い道徳的な説教でもって批判するなどということは許されないのだ。――涎を垂らした自称俳人ニンフォマニアどもの、見当違いの恣意的な曲解誤読の堆積の山が総ての元凶である。それは私には、京大俳句事件で特高がやった、とんでもなく滑稽なイデオロギー的牽強付会誤釈なんぞより、遥かに致命的で罪深いものであったとさえ言えると考えている。

*

對決

ダンサーになろか凍夜の驛間步く

霙るる槇最後のおもひ逢ひにゆく

春近し親しくなりて名を呼び合ふ

春火桶甘へし聲に吾がおどろく

對決やじんじん昇る器の蒸氣

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年四月号)

本「對決」句群全五句の内、「ダンサーになろか」「霙るる槇」「對決や」は『指環』に所収されるが、これは五枚の組み映像、急緩急、薬缶がじんじんと蒸気を噴き上げる「對決」のカタストロフへ至る一つのストーリーを形成していると言ってよい。これは五句セットで読まれるべきものである。初句がしづ子の著名句として知られるが、私は最終句がいっとう好きだ。「器」の用字は先の邪読スカベンジャーどもへ投げ与えた、しづ子の軽蔑に満ちた一擲の腐肉である。

*

雪崩

山の殘雪この夜ひそかに結婚す

雪崩るるとくちづけのまなこしづかに閉づ

山はひそかに雪ふらせゐる懺悔かな

春雪の不貞の面て擲ち給へ

けんらんと燈しみだるる泪冷ゆ

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号)

これは全体が、日野草城が昭和九(一九三四)年の『俳句研究』に発表した、自身の新婚初夜の連作「ミヤコホテル」をインスパイアしたものであるが、雪山のロケーションが音を吸収し、静謐にして遥かに広がる純白の山小屋の窓外景、室内の映像はタルコフスキイの「鏡」のように素晴らしい。これも最後の三句が『指環』に採られているが、これもやはり五句セットで初めて真の心情が伝わる組句である。時期的に見ても前年冬か初春、愛人池田政夫との体験に基づくものであろう。しづ子がこの冒頭二句を『指環』から外したのは、『指環』刊行時には、既にこの時のリアルな映像を出来ることなら忘れたいと感じていたから、かも知れない。

*

好きなものは玻璃薔薇雨驛指春雷

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年六月号)

標題「好きなものは」の五句の掉尾。「驛」はママ。しづ子の句としては最も人口に膾炙しているものの一つ。尾崎放哉の「咳をしても一人」と同じで、後にも先にもやった者ののみが正当な唯一の「作家」であり、唯一の「作品」で有り続ける見本である。玻璃――薔薇――雨――驛――指――春雷――その個別な象徴関係を精神分析することも、有機的綜合解釈をすることも――総てはしづ子から皮肉な笑みを返されるだけである。なお、この号にはもう一つ「道程」という十句句群があるが、この句群は「懷疑」「戀の淸算」「戀夫」「浮氣男」「死の肯定」「肉感」「情痴」といった伝統的俳句用語から大胆に外れた語句を意識的に散りばめた野心作乍ら、十句全部を総覧すると明白な作為が見え透いてしまい、その結果、一句の重みが不可避的に著しく減じられ、いずれにも等価な瑕疵が感じられてしまう(逆に言えばそれぞれを単独で鑑賞した際には違った印象を与えるかも知れないということではある)。

*

ほろろ山吹婚約者を持ちながらひとを愛してしまつた

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年七月号)

この号の発表句は「意識」という標題の十一句であるが、内、八句を『指環』に採っている。採られなかった一句がこれで、しづ子にしては珍しい自由律であるから当然の落選である。直前が、

であるが、それでも初句字余りの範囲内であり、現代のどこぞの若手女流俳人の句の中に置いてもしっくりして、六十年以上も前の句であると気づく人は恐らく少ないであろう。それに反して本句は句群にあって形式も詩想も極端に外れている。しかし、だからこそここで採りたくもなるのである。私はもともと自由律から俳句に入ったから、こうした句形に全く抵抗感がないのである。

*

薔薇の夜や深く剪りたる指の爪

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年七月号)

前句と同じく『指環』に採られなかった、もう一句なのであるが、これをしづ子が採らなかったことが意外である。私にはこれは如何にもしづ子らしい句であり、如何にも『指環』の世界に相応しい句であると思うのだが。……いや、余りにも隙がないほどにぴったりし過ぎた、あたかも予定調和のようなものを感じさせるところこそが、しづ子の癇に障ったのかも、知れないな……

*

まぐはひのしづかなるあめ居とりまく

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年八月号)

遂に確信犯の、勝手に造られた「しづ子」像を逆手にした、しづ子の俳壇への復讐が始まる。総表題は「過程」で十句。『指環』に採録。しかし、何と美しい句であろう。そもそも「まぐはふ」という古語自体、愛する者同士が「目交はふ」で、目を見つめ合うことを語源とする。単漢字の「居」が――あたかもイサナキとイサナミが廻った「天の御柱」のように句を求心的に「とりまく」――そしてしづ子は男と「しづかなる」「目交はひ」の中にいる――遠心的な外延の「あめ」がその世界を通奏低音で静かに「とりまく」――この句、いや、この歌――私にとっては永遠に神聖で美しい――

*

裸か身や股の血脈あをく引き

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年八月号)

前句と同じ「過程」の一句。『指環』に採録。誘惑的な確信犯にも見えるが(「引き」という能動態がそれを更に刺激する)、私には、エロス以前に、大腿部内股のクロース・アップと浮いた真っ蒼な静脈の、マッド・サイエンティストの手術のような(と言ってしまえば実はサディズムのエロスのシンボルとなってしまうのだが)慄っとする青ざめたモノクロームの美を見る。――しづ子版「アンダルシアの犬」――主演もしづ子自身――なお、「過程」句群の他の句は(底本を読んで頂きたいが)、

山吹散る二度目の女ではわたしは厭だ

という直情径行以外は比較的抑制された句柄であって、この二句から敷衍想像されるような強烈なものではないことを附言しておく。

*

花柘榴左肋膜病にけり

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年九月号)

しづ子に肺結核の兆候があった可能性を示唆する一句である。あくまで可能性に過ぎない。肋膜炎は結核性が最も多いが、非結核性の菌やウィルスによるものもあるからである。

*

風鈴や果してわれは父の子か

(『樹海』昭和二十三(一九四八)年十一月号)

しづ子が深く思慕した母綾子は昭和二十一(一九四九)年五月十五日に亡くなっているが、この句は、さんざん綾子を苦しめた父俊雄が正にこの昭和二十三(一九四八)年十一月に、母綾子の生前から関係があった女性と再婚することへの、強烈な抵抗感に基づく呪詛の句である。

◯鈴木しづ子 三十歳 昭和二十四(一九四九)年から 三句

この年は、『樹海』一月号に二句、三月号に十一句が掲載されたのみで計十三句。四月号以降はしづ子は完全に沈黙を守る。関某との結婚生活がどこで切れたかは不明であるが、私はこの年の春頃と推測している(なお、川村氏の精査によって戸籍に変更がなく、これは事実婚であったことが分かっている)。この年の末頃か、しづ子は住み慣れた東京から岐阜(まずは岐阜在の叔母を頼った)へと転居している。

*

關といふ姓の感じや寒櫻

林檎剝くややにそだつる妻ごころ

(『樹海』昭和二十四(一九四九)年一月号)

二句目は新妻の句として微笑ましいが、一句目は妙に改まった余所行きの「寒櫻」が、全体にややクールな印象を残し、私には既にしてある影を感じさせる。

*

はこぶ箸のこる悔恨かすかにも

(『樹海』昭和二十四(一九四九)年二月号)

冒頭に記した通り、「かすか」に「のこる」だけだったはずの「悔恨」は増殖して膨れ上がり、この結婚生活はあっという間に瓦解する。

◯鈴木しづ子 三十一歳 昭和二十五(一九五〇)年から 二十二句

しづ子の実像に眩しいハレーションがかかり始める。「しづ子」伝説の第二期ともいうべき世界が起動し始める。俳句も再起動し、年間の発表句は全五十九句、その内、『指環』に採録されたものは二十二句である。

*

花吹雪岐阜へ來て棲むからだかな

黑人と踊る手さきやさくら散る

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年二月号)

『指環』採録句。「最後の審判」のように黒人の黒い手としづ子の白い手――早いターンの二人きりの尽きるともないダンス――そこに歌舞伎の舞台の如き沢山の桜吹雪――芝居がかっていながら、強烈なリアリズムと若い律動がある名句である。標題「流転」四句の冒頭二句。

*

指環

冬の夜の指環の指や妻たりし

左中指かたみの指環凍てにけり

玉三つならべ指環の凍てにけり

手袋の指に指環を愛でにけり

をんな持ちならざる指環指凍ゆ

凍つる夜の吻ふれしむる指環かな

過去の冬あたへられたる指環かな

指環凍つみづから破る戀の果

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年二月号)

これは彼女の第二句集の題名『指環』と同じ標題でありながら、実は最終句のみが『指環』に採られたのみである。時系列から言うとこの指環を送った人物は、短い結婚生活であった関某かと私は当初思ったのだが、その場合、二句目の「かたみの指環」で躓く。「みづから破る戀の果」からは先に示した関に先行する愛人池田政夫かとも思われるが、やはり「かたみ」がそぐわない。この指環に対する強いフェティシズムには、えも言われるぬしづ子の執念が感じられる。これについて、川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の中で、実はしづ子には向島の工場で製図工として働いていた昭和十四(一九三九)年二十歳の頃、二人で秘かに契った婚約者がいたが、彼は戦死した事実を明らかにし(氏名や戦死の時期等は不詳。競馬の騎手であったとも言う)、『しづ子が真に愛した相手は、戦死した婚約者であった気がする』とされ、またこの「をんな持ちならざる」振りの大きい男物の指環の元の持ち主として『最も自然なのは、戦死した婚約者ということになろう』と記しておられる。私も、この句群の句柄をほぼ総て説明し得るものは、その戦死した婚約者しかいないと思う。そうしてそう腑に落ちた時、これらの句群はいやさらに輝きを増すと言ってよい。

*

寒の夜の流離の指環愛でにけり

遊び女としてのたつきや黃水仙

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年三・四月号)

標題「黃水仙」の四句の最後の二句。後者が第二期の伝説「娼婦しづ子」を初めて読者の鼻先に突きつけた問題の句である。最終兵器「しづ子」が起動した。

賣春や鷄卵にある掌の溫み

菊白し得たる代償ふところに

娼婦またよきかな熟れし柿食うぶ

(「俳句研究」昭和二十五(一九五〇)年四月号)

先にも記した通り、『指環』所収は、

娼婦またよきか熟れたる柿

で、句形が微妙に異なっている。

しづ子は、前月に続き、メジャー誌も用いてスキャンダラスな都市伝説(アーバン・レジェンド)を世間に播種し感染させる。意味深な標題――「代償」――その全六句の掉尾に「娼婦またよきかな」――この新鋭の、裏切られた俳壇に強迫的な脅威を与えるために秘かに製造された――娼婦型最終兵器「しづ子」は――満を持して岐阜にて配備されたのである――

*

霙けり人より貰ふ錢の額

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年五月号)

ここまで来ると、もはや娼婦句ではなく、路通や乞食井月の風情に古化してくる。前掲句と合わせても4句のみ、「しづ子」娼婦伝説の証左は(それらしい素振り仄めかしや仕草の匂わせの確信犯の句は確かに多くあるが)たったこの程度なのだ。恐らく増殖した妄想の中で、しづ子の句は体よく「娼婦句」として奇形的解釈が行われ、今もいまわしい「伝説」の再生産が行われているのだと私は思う(ただそれをやはりしづ子はほくそ笑んで黙って蔑視ばかりなのであるが)。私がこの四句をお示ししたのは、ある意味、それにケリをつける時がきたということを感じているからである。――あなたが更に、あなたのしづ子を傷つけない、ためにである――

*

斯くまでの氣持の老けやたんぽぽ黃

春盡や全裸のかひな輕く曲げる

情慾や亂雲とみにかたち變へ

身の變轉あかつきを降る春霞

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年六月号)

彼女の印象的な下五「たんぽぽ黃」の四句連作の後に掲げた三句が続いた全七句群。私は『指環』に採らなかった「春盡や」の句が不思議に健康で美しく高い位置に感じられ、次いで「情慾や」から「身の變轉」でもて余し、持ち崩した身体へと映像が変質、最後に、いや、身はまだしも「斯くまでの氣持の老け」をとこそ初めて実感する、しづ子の哀しい姿体が見えるのである。底本によれば、この号でしづ子の具体的な住所が誌面に公開されている。但し、これは必ずしもしづ子の自律的な意志によるものではないであろう。編集上の同人情報記載であった可能性の方が私には高いように思われる。彼女は自身の住所は知られたくなかったはずだと思う。

*

句作七年十指の爪の小さきこと

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年八月号)

演じられた「子供の俳句」三句の先行を除けば、しづ子の『樹海』初投句は、先に示した『樹海』昭和十八(一九四三)年十月号の、

ゆかた着てならびゆく背の母をこゆ

で、七年前になる。

*

明星に思ひ返せどまがふなし

(『樹海』昭和二十五(一九五〇)年十一月号)

標題「まがふなし」で五句。川村氏は「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の本文で、この号に松村巨湫は「しづ子のこと」という一文を寄せているが、この長文の評は、実はしづ子自身からの依頼で書いたものであることを後に巨湫自身が明らかにしているとし、そこで『師のこのしづ子評は難解であると共にかなり不思議な文章で』『そこに謎が潜んでいる気がしてならない』と記されている。二〇〇九年八月河出書房新社刊の「KAWADE道の手帖」の「鈴木しづ子」に所収するそれを再読してみた。これはしづ子評としては飛び切りオリジナルなもので、しづ子を語る上では避けて通れない必須評論なのであるが、しかし違った意味で飛び切り難解にして異常な文章なのである。――「〇〇性」「〇〇的」「〇〇化」の連発――傍点の乱打――俳句詩想を示すための哲学的で難解、というより、奇怪奇景な印象を与える「語維」「靭性」「撓性」「抒懐」「抒懐度」「象性」「嚮向的規制論理」といった造語らしきものもふんだんに含まれる尋常ならざる語群――またそこで開陳される彼の俳句詩想の一部は、すぐ後の文で無化されたり、訂正されたり、その外延を野放図に広げたりしていて、これがまた如何にも読みにくい印象を強めているのである。そして――ここに奇妙な性的表現に続く、やや意味不明な文脈が二箇所、出現する。一つは本句を評釈した部分に現れる。

『「まがふなし」はその思慕――かれ自身にも気づかれないリビドー――の存在を無意識のうちにも摑みえたよろこびであり、そこから未来に向かって世界をひらきゆかんとする決意である。』

(「決意」に傍点。「かれ」とはしづ子のことである。巨湫はしづ子を語る際に「かれ」と表現する。これにも私は奇妙なこだわりを感じる)で、今一つは、しづ子の「すべて夜おそき飯はむ秋簾」の句を激賞する中で(残念ながら私は別段この句をよいとは思わない)、古来の風雅理念である「寂び」を批判する文脈に現れる、

『ひとによって生み出され、にじみ出て来たものを、後とからしきりと反芻しているのが能楽だ。世にもかけがえのない愛人のそれでないかぎり、分泌物質を嗜尚することに私は堪えがたい。』

(「反芻」「能楽」に傍点)という叙述である。「性」に関わる表現はしづ子を評するに避けられないから、私はそれを以て「奇妙な性的表現」と言っている、のではない。

掲げた前者は一見、特に変ではないように見えるかもしれないが、よく読むと如何にもおかしいのだ。『かれ自身にも気づかれないリビドー』という受身・可能否定形の使用の意味の不鮮明さ。更に、そもそもが無意識下の性衝動の核部分を言うリビドーは、自身に気づくことは出来ないからリビドーなのである。従って、そ『の存在を無意識のうちにも摑みえたよろこび』とい謂いは精神分析学的には矛盾した言説(ディスクール)なのである。それどころか、それが一気に『そこから未来に向かって世界をひらきゆかんとする決意』にダイレクトに繋がるというのは文学的な措辞としては恰好いいけれども、何を言わんとしているのかが実は全く伝わってこない、やはり「変な意味」で「性」的な解釈なのだ(言っておくが実は私は、この「明星に思ひ返せどまがふなし」の句をも私の琴線句としては、採らない。巨湫の言うような、ある強靭な強さをこの句に私も感じはするが、しかし「私の琴線」には触れてこないのである。それだけは断っておく。ただしづ子自身がこの句にこだわった事実に於いてこの句はしづ子のエポック・メーキングの句であることは確かであり、そのようなものとしてこの難解な象徴句は今後も議論されねばならない)。――私はこの巨湫の奇妙なもの謂いには、まさに巨湫の援用しているフロイトの「言い間違え」理論によって解釈し得るのではあるまいかという予感がしている。巨湫は、しづ子との間にある、ある性的な秘密を隠している――しかしそれは巨湫のリビドーに直結しているが故に、こうした言い間違いとして不思議な影をその評釈に投射してしまったのだ――という私の野狐分析である。今は残念ながら詳細なその分析を立証する資料もなく、している暇もないので、これ以上は語らないこととする。しかし、私のその一見、性的な牽強付会とも批評されそうな解釈は、後者の巨湫の叙述に至って、解釈可能性の有意な高まりを感じさせはしないだろうか? この文章を「変」に感じない人は、最早、いないであろう。だって俳句の「寂び」を語る中で、

『世にもかけがえのない愛人の』『分泌物質』であるなら、それが汗であり、経血であり、精液であったとしてもそれを私は慈雨のように『嗜尚する』であろう

と巨湫は言い放っているのである。――これは確かに川村氏の言を俟つまでもなく、異様で奇怪な『かなり不思議な文章で』『そこに謎が潜んでいる気が』、確かにしてくるのである。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年一月から六月の発表句から 七句

本記載を一月から六月に区切ったのは、この六月より、しづ子には多量の未発表句稿が存在するからである。一応、時系列を意識してしづ子の句を見たいと思っているので、ここに区切りを作った。

*

月の夜の蹴られて水に沈む石

(『樹海』昭和二十六(一九五一)年一月号)

しづ子得意のパースペクティヴと水面の波紋が孤独に美しい詠唱である。

*

戰況や白き花在る枯れの中

(「俳句往来」昭和二十六(一九五一)年二月号)

「戰況」とは朝鮮戦争を指す。本句の作句時期は投稿から考えて二か月程前に遡ると考えられるが、前年一九五〇年十月には中国軍が参戦して戦況は泥沼化、十一月、国連軍は十月に進攻制圧した平壌を放棄して三十八度線近くまで潰走を始め、中朝軍は十二月五日に平壌を奪回、この年の一月四日にはソウルを再度奪回している。川村氏の年譜によればこの前年十月頃には恋人となったGI(米軍軍人の俗称で《government

issue》(官給品)の略。潤沢な官給品を支給されたことによるとされる)と同棲を始めており、彼はこの五月に朝鮮に出兵しているから、しづ子にとってその「戰況」は切実であった。なお、この『俳句往来』の前号(一月号)にはしづ子をモデルにした柳澤湫二なる人物(『樹海』同人。本名不詳)の小説「なめくじ」が掲載されている。私は未見であるが「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の二百九十一~二百九十二ページに、川村氏によって驚天動地のその内容が要約されている。要約でも扇情的で妙に粘着質の印象を持った何だか厭な通俗作品であることを感じさせるが、先に川村氏が指摘し、私も仮定した巨湫としづ子との秘かな関係をも匂わせる内容ではある。

*

星凍てたり東京に棲む理由なし

山沿ひに小雪來るらあし此の縣のみ

曲りきて伊吹颪を流るるなり

花椿いまだに拔けぬ妻の癖

(『樹海』昭和二十六(一九五一)年三月号)

二年前の東京から岐阜への移住、ダンサーを生業としながら以後、同県内を転々とするに至ったしづ子の流転走馬灯のような十句から。――「曲りきて」「流るる」のはしづ子自身であることが、如何にも荒涼として哀しい。

*

雪は紙片の如く白めりヒロポン缺く

(『樹海』昭和二十六(一九五一)年五月号)

これはしづ子のヤクではなく、恐らく恋人のGIのものではあるまいか。当時の読者はしかし、しづ子の「転落の詩集」をここで確信したに違いない。いや、それもしづ子の確信犯でもあろう――。

*

花散り初むきのふ曉け方みたる夢

(『樹海』昭和二十六(一九五一)年六月号)

……しづさん……あなたの見たその夢……そっと聴かせて下さい……

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿百句から 十九句

――最初に、これらの手書き句稿を一字一字丹念に読み解き、我々に与えてくれた川村蘭太氏の労苦に心から謝意を表するものである。――

それにしても詠み溜めたものではあるが、一日の便で百句は強烈である。

而してそのうち、『指環』に採られた句は「風鈴や枕に伏してしくしく涕く」「ひまわりを植ゑて娼家の散在す」「夏草と溝の流れと娼婦の宿」のたった三句に過ぎない(採録状況も川村氏の底本の記載に従っている)。

五月雨の流れどほしの木木の膚

短夜の夢の白さや水枕

風鈴に甘くして飮む水藥

ひと在らぬ夜るの風鈴鳴りにけり

炎日の葉の影を踏み家に入る

日は宙に徑にまごつく遠蛙

春畫賣る汗に濁りし老婆の眼

黑人兵の本能強し夏銀河

五月雨に掌を出してみる葉の隣り

ややありて雫をはらふ濃靑の葉

蟻の體にジユツと當てたる煙草の火

指置くや決して指には觸れぬ蟻

指はさむ暴れどほしの翅もつ蟻

五月雨の湖を燈して渡りけり

生臭く半生の星かかげけり

天の河少女の頃も死を慾りし

濃山吹すなほにあゆむ少年犯

汗白む少年犯の膝頭

コスモスに肯きかねることありけり

「ややありて」の「濃靑」は「こあを」と読む。ダークブルー。「五月雨の」の句の「湖を燈して」は「うみをともして」と読んでいよう。しづ子の句の素晴らしさはその独特の映像表現にあると私は思う。キネマの第一世代の真骨頂とも言うべきか。その時間のモンタージュは凡百のカメラマンを蒼白たらしめるに足ると言ってもよい。

「木木の膚」を本流の如く漲り落ちる「五月雨」を「流れどほしの」とアップどころではない接写レンズで撮る――

「短夜の夢の白さや水枕」三鬼の「水枕ガバリと寒い海がある」をインスパイア、熱にうかされた眩暈を幻のままに「夢の白さや」と詠んで、あの不透明な白々とした「水枕」をクロース・アップ――

「風鈴」(アップ)――「水藥」の壜(アップ)――「甘くして飮む」唇(アップ)のカット・バック――たった一人の五月の暗い居室にチリンと鳴る孤独な「風鈴」――

路上。焦げ付くような「炎日」に焼き付けられた「葉の影」。女の足がそれを踏みしだいて、そして家の闇へと吸い込まれてゆく孤独なその後ろ姿――

感光するフィルムは辛うじて「日は宙に」ある映像を見せて、カメラは急激にパンして人気のないぎらついた小「徑」を俯瞰、そこ「にまごつく遠蛙」(「遠蛙」は「とほかはづ」であろう)を広角で映し出す――

「春畫賣」りの「老婆の」黄色く「濁」った「眼」そして粘つくようにしたたる「汗」――

「黑人兵の」句は伝説のしづ子ならではの句である。「黑人兵」「本能」「強し」「夏銀河」の総ての語が強靭で尚且つ、批評を許さぬ有機的なソリッドな合体として、読者に迫る。下五で宇宙にスケールを飛ばすのも上手い。その句の具体なイメージを遥かに遠くに措いてしまって、私はこの句が好きである。

以下、三句を選んだ「蟻」の句は、十句連作である。是非、底本で鑑賞されたい。炎天下のしづ子と蟻のハレーション気味の映像は、忘れ難い強烈な印象を残す。

「生臭く半生の星かかげけり」は先行する、謎めいた句「明星に思ひ返せどまがふなし」に響き合うように私は感じる。

「少女の頃も死を慾」(「慾」はママ)したしづ子の眼は、「少年犯」の共犯ででもあるかのような「少女」の視線と、そして母の慈愛に満ちた双眸とでもって、見守っている(この「少年犯」の句も四句連作)。

「コスモスに肯きかねることありけり」は翌月の『樹海』(昭和二十六(一九五一)年七月号)に載る、知られた「コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ」の原型と言えよう。――因みにコスモスの花言葉は――乙女の真心・愛――である。

◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十六(一九五一)年七月号の発表句二十一句から 七句

標題「夏みかん」総句数二十一。異例の多さである。――かの名唱の二句が初出する。『指環』所収句は十四句。

*

まみゆべし梅雨朝燒けの飛行場

頒ち持つかたみの品や靑嵐

俳句の病いである。

この句を戦中の句だと言えば、人々は誰もが涙し、英霊を思う――正しい制作年を示して「戦中」だと言えば、しづ子とその上の同時代人は一瞬にして顔を曇らし、胡散臭い視線を送る――作者は鈴木しづ子という、と発すれば、しづ子の名を何処かで聞いたことのある者は、したり顔に妙な笑いをして肯んずる――

俳句の病いである。

この冒頭二句は『指環』に所収する。

*

夏みかん酸つぱしいまさら純潔など

いまさら句評など前途下車無効しづ子の純潔――

言うまでもなく『指環』所収。

*

燈の薔薇はもつとはなやげ斯かるとき

「燈の薔薇」が今一つこなれない――次の句を並べれば、それは元来が詩語でなく、安っぽい即物ででもあるかもしれない――しかし、それは問題ではない――これも俳句の病である――しかし、だから、いい。

『指環』所収。

*

燈の笠に寒のあまおとつたふなり

凡庸とも言われようが悪くない。しかし、前句と並べば、否応なしに前句の印象を完全な写生句に引き下げてしまうのである。だから『指環』に採らなかったか。

*

コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ

先日、私はこの名句をインスパイアさせてもらって、

と、やらかさせてもらった。

『指環』所収。

*

倖うすき頤持つや蘭寒み

ゴッホの「病める子」だ――

『指環』所収。

◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十六(一九五一)年八月号の発表句十八句

この号の掲載句は昭和二十六(一九五一)年六月八日附句稿百句の中から撰されたものである。『指環』所収句は九句。その掲載句十八句を総て順に掲げる。

拭ふ汗東京の土踏むことなし

搖れてゐる炎天の葉をみとめけり

風鈴や枕に伏してしくしく涕く

風鈴に甘くして飮む水藥

炎天のポストは橋のむかふ側

夏草と溝の流れと娼婦の宿

掌の金や嘲笑に似て蛙鳴く

生溫く牛乳飮むや娼家の隅

暦日やみづから堕ちて向日葵黃

高き葉の隔日に照る梅雨なりけり

蟻の體にジユツと當てたる煙草の火

指觸れしより蟻のまた速きこと

指はさむ暴れどほしの翅もつ蟻

生臭く半生の星かかげけり

濃山吹くすなほにあゆむ少年犯

ひと在らぬ踏切わたる美濃の秋

霙るる葉居のなかほどを燈しけり

冴返る劍山深く水に沈み

因みに、この選句は百句句稿の順に正しく並んでいる。

この内、しづ子によって『指環』に採録された九句だけを、以下に抽出してみよう。

搖れてゐる炎天の葉をみとめけり

風鈴や枕に伏してしくしく涕く

炎天のポストは橋のむかふ側

夏草と溝の流れと娼婦の宿

暦日やみづから堕ちて向日葵黃

蟻の體にジユツと當てたる煙草の火

ひと在らぬ踏切わたる美濃の秋

霙るる葉居のなかほどを燈しけり

冴返る劍山深く水に沈み

最後に、先に私が六月八日附句稿百句で私の琴線句として掲げた十九句を示し、本号での採否を見る。〇が掲載句、×がこの時には巨湫が採らなかった句である。なお、この号に掲載された句群を私は今初めて見ていることをお断りしておく。

× 五月雨の流れどほしの木木の膚

× 短夜の夢の白さや水枕

〇 風鈴に甘くして飮む水藥

× ひと在らぬ夜るの風鈴鳴りにけり

× 炎日の葉の影を踏み家に入る

× 日は宙に徑にまごつく遠蛙

× 春畫賣る汗に濁りし老婆の眼

× 黑人兵の本能強し夏銀河

× 五月雨に掌を出してみる葉の隣り

× ややありて雫をはらふ濃靑の葉

〇 蟻の體にジユツと當てたる煙草の火

× 指置くや決して指には觸れぬ蟻

〇 指はさむ暴れどほしの翅もつ蟻

× 五月雨の湖を燈して渡りけり

〇 生臭く半生の星かかげけり

私の詩想と俳人巨湫の詩想を殊更に比較しようというのではない。しかし、私の感覚と巨湫の撰のずれには、「しづ子」という仮象された存在証明の恐ろしいまでの「ずれ」を見ることが出来よう。それは決して無駄なことではないと私は思うのである。

最後に。実は六月八日附句稿百句の中に、一句だけ『樹海』に採られなかったのに『指環』に所収されている句があるのである。それは句稿で「夏草と溝の流れと娼婦の宿」のすぐ前にある、

夏草と溝の流れと娼婦の宿

である。これが『指環』に採られた経緯は分からないが、極めて高い確率でしづ子自身の自選であると考えた方がよかろう。

「しづ子娼婦俳人伝説」を堅固なものにするに、これは相応しい句ではある。

この句――しづ子若しくは「しづ子」にとっては――必要な句であったのだ。

そのようなものとして、私たちはこの一句を、もう一度、読み返してみる必要がありそうだ。――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年六月十九日附句稿五十句から十句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年八月号全三句

巨湫はこの五十句から『樹海』昭和二十六(一九五一)年八月号には次の三句を撰しているに過ぎない。

向日葵に便りなければ憂しと書く

朝鮮へ書く梅雨の降り激ちけり

梅雨明の水があつまる木のうしろ

但し、句稿では三句目初句が「梅雨明け」であるから、脱字であろう。「激ちけり」は「たぎちけり」。上代からの古語「たぎつ」はしづ子の好きな動詞である。この五十句、全体にしづ子らしい勢いがなく、淋しい。これは「朝鮮に書く」の句で分かるように、恋人のGIが朝鮮戦線へ派兵された(川村氏の年譜によれば同年五月頃)心痛と寂寥によるものであろう。後の二句は私も採る。以下、私の撰。

夢さめて夢なつかしむ蚊遣香

朝鮮へ書く梅雨の降り激ちけり

向日葵に妥協妥協とつぶやき步く

麥は黃にキヤバレー女に戀などなし

ことごとく玉葱くさる籠の中

梅雨明けの水があつまる木のうしろ

あじさゐの葉先が觸れてゐる水面

まがふなし花のあぢさゐ掌もてゆすり

死ぬことをかつて絶れし曉けの雲

最後の句は「かつて絶れし」という過去形が意味深長であるが、それが詮索助長性を軽率に惹く分、逆に句の瑕疵となってしまっている。「キヤバレー女」の自己侮蔑からもお分かり戴けるように、全体に自棄の印象、濃厚である。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年八月二十四日附句稿六十九句から三十二句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号の発表句三句

『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号には次の三句が載る。

乳房持つ犬に蹤けられ夕燒雲

朝顏のつねに日蔭の花も咲く

大阪や來泊てて覺めし夾竹桃

私は馬鹿なのか、最後の句が読めない。尚且つ、この句、底本の八月二十四日附句稿六十九句には含まれておらず、また底本末尾に配された年月日不明の句稿にも含まれていない。これは、底本に初めて示された大量未発表句稿には散逸した部分があることを示唆している。少なくとも、この八月二十四日附句稿は六十九句以上あったと考えてよい。一句目「乳房持つ」は『指環』所収句であり、私の琴線句の一句である。以下、私の撰。

好きことの電報來たる天の河

明星にまがふかたなき軀と識りぬ

還り來て得し病かな鳳仙花

看とること曉およぶ水中花

風鈴の瞼とづれば鳴りにけり

乳房持つ犬に蹤けられ夕燒雲

雪はげし妻たりし頃みごもりしこと

雪はげし吾のみのほか知らず過ぐ

雪はげし葬るべく意をかためしこと

雪はげし月を經ずして葬りしこと

激つ雪自ら葬りおほせけり

雪はげし葬りて性別さへ頒たず

蘭の葉の三月寒し離婚せり

火蛾舞へば妻たりしこと悔ゆるや切

その名さへうとみけるかな燈蛾堕つ

黑人の妻たるべきか蚊遣火堕つ

ふたたび妻たるべきか舞ふ燈蛾

火蛾の舞ひ人種異る手と手合はす

まつかうに西日きたれる殘暑かな

桐一葉かつて十七のお下げ髮

桐一葉西日の中に落ちにけり

蟬かしまし飮酒喫煙おぼえしこと

雉啼くや遠き過去やら近きそれ

流れ星ひんぱんに戀を奪いしこと

遠花火音より早く失せにけり

樹の下にいちじく吸ふや白痴のごとく

祭笛吹き了りなば情ささげむ

祭笛ふくとき若さ恥ぢにけり

花の木瓜寒むざむ浮氣してみよか

凍みる戸を怒りと共に閉ぢ來しなり

「好きことの」の「好きこと」とは朝鮮戦役からの恋人の日本への帰国を指す。川村氏の年譜によれば、この年の八月頃、恋人のGIが佐世保に戻った。句稿は佐世保での再会の喜びを連句する。

――しかしその喜びは暗転する――彼はヒロポン中毒者になって帰ってきたのであった。「明星に」から「風鈴の」の句群はしづ子の、その愕然たる思いを伝えて哀しい。川村氏の年譜によれば、同八月中の出来事として、この恋人の米兵はその後、埼玉県朝霧基地に移動し、『横浜から米国へ帰国する』ことと決し、この『恋人に会うために一泊二日で岐阜より上京』した旨の記載がある。

「激つ雪」を含む「雪はげし」連作は勿論、橋本多佳子の昭和二十六年六月一日発行の句集『紅絲』に所収する「雪はげし抱かれて息のつまりしこと」の如何にもな本歌取りではある。しかし、私たちはここにしづ子の悲しい堕胎の思い出をここに知ることになる。これは架空の句では読みえない。恋人の絶望的な病いの中で、伝説の「しづ子」を演技をする余裕など彼女にはなかったはずだ。いや、これは伝説以前の「妻」であった時の体験である。――その「妻」の相手は正式な結婚をし、すぐに冷えきった「関」姓の人物か、それとも――などという詮索はこの際、私には不要である。伝説の中の「しづ子」が垣間見せた真実のしづ子の聖痕(スティグマ)を、私は全身で、受けとめる――

川村氏の年譜では月は示されていないが、この秘密の堕胎連作の直後の「蘭の葉の」の句によって、しづ子が生涯で一度だけ正式な「妻」であった、「関」姓の夫との離婚が(少なくともこの堕胎事件はしづ子一人の秘密であって、少なくとも夫側からの離婚の直接理由であるようには読めない)、昭和二十四(一九四九)年三月であったと考えてよい。

「火蛾舞へば」「その名さへ」も多佳子の「火蛾捨身瀆(よご)れ瀆れて大切子」等の火蛾句に似る。しかし「火蛾捨身」の句は多佳子の昭和三十二年の句であるから、そのインスパイアではないのである。そして、しづ子の詠みの方が遙かに切実であることに気づく。

薬中になった病んだ彼を健気に看病するしづ子をなめた彼女の背後からのショット――「黑人の妻たるべきか」「ふたたび妻たるべきか」と逡巡するしづ子の顔の眼をターゲットとした前方からのあおりのショット――しづ子の白い手が布団から出た彼の黒い手をとって「手と手合はす」アップ――枕辺のランプにコンコンとぶつかる「舞ふ燈蛾」――「蚊遣火」のアップ――「火蛾の舞」ふアップ――蚊遣の灰がポトリと「堕つ」――

「まつかうに西日きたれる殘暑かな」は、しづ子らしい強靭な句である。しづ子は何か、ある覚悟をしたとき、強烈な眩しい強い句を産む。この句は私には、そのような一瞬の時間を切り出した句として映る。私は久女じゃないが大の「虛子嫌ひ」である。「桐一葉」とともに、しづ子の可愛い八重歯が、虚子の太腿にがっしと嚙みついているようで、快い。

秘かな堕胎告白もそうであるが、「桐一葉かつて十七のお下げ髮」や「蟬かしまし飮酒喫煙おぼえしこと」「流れ星ひんぱんに戀を奪いしこと」と、この句稿では病んだ恋人の実景と過去が、文字通り、「遠き過去やら近きそれ」といった感じで目まぐるしくフラッシュ・バックする。

「遠花火音より早く失せにけり」はこうして単独で読むと、写生句である。写生を伝家の宝刀とされる方には、しづ子もやるじゃないか、と言わせるかも知れない。それが私の言う『俳句の病い』なのだ。是非、底本をお読みあれ。これは「樹の下に」「祭笛」などと同じく十二句続く遠花火と祭りの句群の中にあって、何ものでもない『儚い一瞬の恋情の遠花火』であることがお分かりになるであろう。底本の「全句」をお読みあれ。私はあくまで川村蘭太氏の労作「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」(新潮社二〇一一年1月刊)の販促をお手伝いをするものである。なお、この「祭笛」の句――「祭笛吹くとき頭かしげける」という句もこの十二句の中にあるのだが――も橋本多佳子の「祭笛吹くとき男佳(よ)かりける」「祭笛うしろ姿のひた吹ける」のインスパイアである。一見、如何にもな剽窃のごとく見えるのであるが、ここには仕掛けがある。多佳子のこの句はやはり句集『紅絲』に所収するのであるが、「祭笛」と標題するこの句群には『戦後はじめて京都祇園祭を観る』とあって、この笛吹く男は多佳子の恋人でもなんでもない。ところが、この多佳子の句をまずスタートとして、しづ子のこれらの句群を読むと、鮮やかに一人の祭笛を吹く青年とそれを熱い眼で見つめる女の姿が――晴れの祭りの一夜のあやうい恋の物語が映像化される寸法になっているのだ。これを私は安易なインスパイアと呼ぶべきではないと思う。これは多佳子の句によって確信犯的に創られた別な事件、平行世界のもう一つの祝祭的神話、トワイライト・ゾーンの一話なのである。――そうした視点から見ていると、もう一つの不思議な映像が私には見える――ここで祭りの笛を吹いているのは一体誰なのか?――それは祭りで見知った行きずりの男――などでは――ない――この「祭笛」を「頭をかしげ」で吹いている「若さを恥ぢ」る「惚れ惚れ」とするような「情をささげ」んとするのは――巫女であり――しづ子自身なのではあるまいか?……私は多佳子の句も好きである。しづ子もそうだった。先輩俳人として尊敬もしていたであろう。しかし、これみよがしな「雪はげし」と「蟬かしまし飮酒喫煙おぼえしこと」「流れ星ひんぱんに戀を奪いしこと」などの、これでもかといった詩語や句柄の意識的模倣を見ると、これはもうインスパイアというよりは――上流階級の才媛多佳子の、あくまでポジティヴな純愛思慕調の「雪はげし」や、久女由来のあくまで観念的でしかない冒瀆的語感に対する――ネガティヴでしかも強烈なリアリズムに基づく「堕ちた」しづ子が挑戦状を突きつけた対決の句――に見えてくるのである。――これらの句群は、多佳子の句群には「俳句」としては到底及ばないと評されるのであろうし、退屈な公的「俳句史」にも残らない句ではあろう。しかし、私には――私の「俳句」の意識の中では――立派に多佳子に拮抗する作品として、永遠に記憶されるのである。

「花の木瓜寒むざむ浮氣してみよか」祭りの後か――伝説の「しづ子」のモノローグ――

しかし――

“La fete est finie.”――

「祭りは終わった」――

バーン!!!――

「凍みる戸」は「怒りと共に閉ぢ」られる――

これが句稿の最終句である――

〇「俳句往来」昭和二十六(一九五一)年十月号から一句

この掲載句十句はすべて昭和二十五年十一月号から昭和二十六年七月号の『樹海』からの採録であるが、私が先に琴線句としたものは、『樹海』昭和二十六年一月号の次の一句のみである。

月の夜の蹴られて水に沈む石

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年九月五日附句稿二十四句から三句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号の発表句から六句

凍蝶に蹤きて日陰を出でにけり

霧の洋復るなくして流るべし

袞々と國土へだつる霧の洋

『樹海』昭和二十六(一九五一)年十月号には九句が載る。私の琴線句前二句が揚がっている。奇妙なのは「霧の洋」が、

霧の洋復るなくして渡るべきか

となっている点で、これは巨湫の朱とは考えにくい。心情が全く異なるからである。これはリアルな人事句で、「復るなくして渡るべきか」は、もう日本には帰らない覚悟で、彼(恋人のGI)の祖国アメリカへ渡るべきか、というしづ子の『強い近未来への逡巡』を言う。しかし「流るべし」は、逡巡を超えて――渡る、だけじゃないんだ、そこからまた流れて行かなくちゃならないかも知れない、いいえ、それも私なんだわ――という『既に決した未来を透徹した覚悟』の謂いである。しづ子の詩語としての助動詞「べし」はそれほど確定的な意思を示す。私は断然、「流るべし」を採る。

なお、『樹海』には、

靑蘆の天かがよへり情死もよく

渦卷く爐火白ばくるること狎らされたり

をんな中かるたの男を輕蔑す

の三句が最後に載るが、これは二十四句稿には入っていない(「爐火」は「ろくわ(ろか)」と読む)。これも実際にはこの句稿は二十五句以上あったことを示唆するものである。先の「霧の洋復るなくして渡るべきか」というのはその中にあった可能性が考えられる。その場合、現存句稿の後ろだけではなく、中間部も散佚したものと考えられる。現存句稿と比べるとこの前後の句稿がちゃんと残っており、順に『樹海』に掲載されているからである。

「凍蝶に蹤きて日陰を出でにけり」は、直接には橋本多佳子の昭和二十六年六月一日発行の句集『紅絲』冒頭を飾る「凍蝶抄」の、

凍蝶に指ふるゝまでちかづきぬ

等のインスパイアに見えるが、私は実はこの多佳子の句自体が杉田久女の、

蝶追うて春山深く迷ひけり

のインスパイアであると思っている。それは久女の句としづ子を並べて見たときにはっきりする。

蝶追うて春山深く迷ひけり

凍蝶に蹤きて日陰を出でにけり

それは正しい本歌取りで、久女の原句が古い総天然色の画像なら、しづ子のそれはエッジの鋭いモノクロームなのである。しづ子は多佳子の本歌取りを見破り、しづ子流のそれをしてみせたのである。

「霧の洋復るなくして流るべし」「袞々と國土へだつる霧の洋」の二句は、一読、山口誓子の名吟「海に出て木枯歸るところなし」を連想させる(「洋」は「うみ」と読ませるのであろう)。これらに寺山修司の、

凍蝶とぶ祖國悲しき海のそと

や、有名な、

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖國はありや

を並べてみると、寺山の薄っぺらさが際立つ。しかし、その気障さ加減が、「しづ子」伝説と同じで、寺山の虚数的魅力でもある。私は寺山が好きである。私も彼と同じように何処かで魂の剽窃ばかりの人生だからである。

最後に。最後の「かるた」の句について少し補足する。若い読者には理解し難いと思われるが、かるたというのは近代に於いては数少ない男女の直接的な人体接触を含んだ危うい交流の場であったことを認識しておく必要がある。それを知らないとこの句をまたぞろ「しづ子」伝説で曲解する羽目に陥る。以下は私の「こゝろ」の「先生の遺書 八十九」に附した注の一部である。

*

OCTOPUS氏のHPにある「競技かるたのページ」の論文から一部を引用する(アラビア数字を漢数字に変更してある)。『十畳の客間と八畳の中の間とを打抜きて、広間の十個処に真鍮の燭台を据ゑ、五十目掛の蝋燭は沖の漁火の如く燃えたるに、間毎の天井に白銀鍍の空気ラムプを点したれば、四辺は真昼より明に、人顔も眩きまでに輝き遍れり。三十人に余んぬる若き男女は二分に輪作りて、今を盛と歌留多遊びを為るなりけり。(*一)』〔『*一 尾崎紅葉「金色夜叉」(昭和四十四年十一月新潮文庫)より引用』という注記記載がある〕。『尾崎紅葉(一八六八~一九〇三)のベストセラー小説「金色夜叉」(明治三十~三十五

年連載、未完)の中には明治当時のかるた会の模様が述べられている。娯楽の少なかった当時、かるたというのは格好の男女の出会いの場であったと想像される。実際、後のクイーン渡辺令恵の祖父母も、昭和五(一九三〇)年頃ではあるが、かるたが縁で出会ったとのことである(*二)』〔『*二 渡辺令恵「競技かるたの魅力」(「百人一首の文化史」平成十年十二月すずさわ書店)』という注記記載がある〕。『当時のかるたの試合は、今日で言う所のちらし取り、あるいは二組に分かれての源平戦が主流であった。「金色夜叉」に描かれたかるたの試合は、どうやらちらし取りであったように思われる』(以上は同HP内の「三.競技かるたの夜明け」の冒頭「かるた会のあけぼの」より引用)。『黒岩涙香が開催した明治三十七(一九〇四)年の第一回かるた大会の案内には「男女御誘合」とあり(*一)、当初かるた会は女性に大きく門戸を開いていた。だが、男尊女卑の傾向が著しかった時代で』あったため、明治四十一・四十二(一九〇八・一九〇九)年頃に至って『かるたが世間に認知されるようになると、男女が交わって競技を行なう点が非難の的となる。「若い男女が入り乱れになつて、手と手を重ねたり、引手繰事(ひったくりっこ)をしたり、口の利き様もお互ひに慣れ慣れしくなり作法も乱れて居る」(*二)と、山脇房子は明治四十二(一九〇九)年一月に指摘している。「今の若い男女は平常は隔てられて居て、いざかるたとでもなると、又極端に走りますからいけない」と、山脇は「風俗上衛生上の害を避ける為め」にテーブルの上での競技をも提案している。またその一方で、「相手が女では、バカバカしくて本気になって取れン」(*三)であるとか、「荒くれ男を向ふに廻して戦を挑むような女は嫌ひだ」「婦人は須らく男子に柔順で、繊弱優雅なるを愛する」(*四)などといった男性選手の言い分もあった。その結果、黒岩涙香としては当初の「平等意思」(*五)に反するとしながらも、東京かるた会は明治四十一(一九〇八)年二月、傘下の各会と同盟規約を結ぶこととなる。その内容は「同盟各会の会員は勿論東京かるた会の出席者は素行不良ならざる男子たること」「同盟各会其他競技席上には婦人及素行不良と認めらるる男子の入場を拒絶すること」(*六)といったもので、これにより明治四十二(一九〇九)年二月の五周年大会以降女流選手の大会参加は認められなくなる』。『しかし、完全に女性が閉め出されていたかというと、そうではなく、仙台では女流大会が開催されており、昭和二(一九二七)年の第1回大会では藤原勝子が優勝している。東京や山梨、筑波などでも同様の大会が開かれている(*七)』とある。因みに『かるた会が再び女流選手に門戸を開いたのは昭和九(一九三四)年一月五日の第二十二回全国大会からであった』(以下略。以上の引用部の注記は以下の通り。『*一 「萬朝報」明治三十七年二月十一日』・『*二 山脇房子「風紀上より見たる歌留多遊び」(明治四十二年一月「婦人画報」)以下引用は同記事』・『*三 「朝日新聞」昭和三十年一月五日「女のはな息」』・『*四*八 「かるた界 第八巻第二号」昭和九年十二月 東京かるた会』・『*五*六 東京かるた会編「かるたの話(かるた大観)」(大正十四年十二月 東京図案印刷)』・『*七 「かるたチャンピオン 九十五年のあゆみ」平成十一年一月 全日本かるた協会』。以上は同HP内の「五.かるた黄金時代」の「女流選手のあゆみ」より引用)。ここで明治四十年代初頭に公的なかるた会が『男女が交わって競技を行なう点が非難の的とな』ったこと自体が、実はそれ以前、男女の手が触れあたりする私的な男女の正月のかるた取りが、密やかにそうした男女の交感の場でもあったことを図らずも物語っていると言えよう。

*

〇「俳句往来」昭和二十六(一九五一)年十一月号から三句

「美濃へ」の標題で四十九句。句集『指環』の中核を形成する代表作群が並ぶ。底本には冒頭に川村氏の「すべて句集『指環』から再録」とあるのであるが、これは不審である。何故なら、『指環』の発刊は翌昭和二十七年一月一日であるからである。これは「に再録」の誤りではないかと思ったのだが、以下に見るように川村氏は本誌掲載句と『指環』掲載句とを校訂されており、その二箇所の注で「『指環』の元句は」と表現されており、更に掲げた一句「子を欲りぬ」については、「『指環』になし」とある。ないということは、この「俳句往来」の原稿には少なくともこの句が含まれており、句集『指環』と同一稿ではないといういうことになる。若しくは句集『指環』準備稿なるものが存在し、『指環』発刊直前の「俳句往来」本号にはその一部が示された、ところが実際の決定稿ではそこから「子を欲りぬ」の句が外された、ということではないか。

かくまでの氣持の老けやたんぽぽ黃

歸る步やまづ火をおこすべしとのみ

以上は二句は『指環』では、

斯くまでの氣持の老けやたんぽぽ黃

歸る步やまず火をおこすべしとのみ

である。後者は歴史的仮名遣ならば「まづ」が正しい。『指環』では、歴史的仮名遣と斬新な口語が激しく混在して使用されているが、一句の中ではほぼ統一されている。しづ子はこの句に、『指環』では、現代仮名遣・文語表現を採用したということになる(「氣」「歸」の正字化は私の仕儀である)。

子を欲りぬとは氣まぐれか夏の虹

本句は『指環』に所収ない。そしてこの「氣」はママで、私の仕儀ではない。先の「かくまでの」句は底本では「氣持」は「気持」である。正字の観点から見ると、この四十九句には正字が殆ど使用されていない。はっきりしたものは「體」「縣」と、この「氣」だけである。「體」はしづ子の好きな字体であり、正字という意識は彼女にはない。「縣」は住所表示に長く使用されてきただけに、これも意識的な正字感覚はないはずだ。だとすれば、この句だけが「氣」と、はっきり正字使用を意識しているということになる。不思議である。この四十九句の選句は、実は我々の知らないつぎはぎされた(だから正字の本句が混在する)原『指環』稿なるものがあったことを示唆するものではないだろうか。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句から二十八句及び『樹海』昭和二十六(一九五一)年十二月号の発表句全七句

百五句の大量句稿から見る。これは青春の回想吟であり、それはあたかも時系列に沿って創られ、並べられたかのようにシークエンスが編集されている。最初の十一句は纏めて採る。

*

彈き初めの翏を競へり戀きそふ

獲し戀ぞ花の鷄頭艶然と

翏と戀競ひしことぞ掌の胡桃

野分の葉うばひし戀のつまらなく

この二句に現れる「翏」は不審。「翏」は高く飛ぶ、その形容及び、遠くから吹きすさぶ風の音の意で名詞の意を持たない。これは「琴」ではあるまいか? 「彈き初め」が説明出来、「こと」と「こひ」の響き合う語感もよい。「獲し戀ぞ」の「鷄」は川村氏によって補われたもの。原句は「獲し戀ぞ花の頭艶然と」であるらしい。

情識りぬ旅の山肌明け易く

蹤きゆきし十九の夏の旅初め

蟬はげし馴初めの得ざりし男の手

蟬はげし夫ならぬ手を識りゐしこと

祕めごとや額の汗の美しく

祕めごとの知る人ぞなし葉鷄頭

蟬は樹に吾が手與へし人ぞ亡し

稻田燈蒼し人亡しと思へばなほ

「祕めごとの知る人ぞなし葉鷄頭」も原句は「祕めごとの知る人ぞなし葉頭」であるらしい。川村氏の補った「葉鷄頭」で採った。ここまでの句群を一連のものとすれば、彼を奪い得た数え「十九の夏」というは、しづ子が後に戦死する許嫁と出逢った頃に同定されているのに一致する。最後の句では既に彼は死んでいる。やはりこの「男」は彼であろう。なお、この後には黒人の恋人との海水浴の四句が続く。

*

木枯や胸乳隆くして獨り

この前にも自分の豊かな胸を謳う三句あるが、その、

乳ゆたかなれど孤獨や木枯しに

の推敲稿である。

*

ちちははの戀の生れ處や曼珠沙華

しづ子の父俊雄と母綾子は従妹同士であった。――因みに私の両親も従妹同士である。――そして、母の死後、そこに隠された独身の頃の謎の母の自殺未遂、それが「ちちははの戀の生れ處」となった事実を知った。私には本句が特別な感慨を以て響いてくる所以である。俳句の感動とは恐らく――そういうシンクロニティにあると私は思っている。

*

いなづまに長女と生まれてまづはよし

いなづまに早世の次女の貌忘る

いなづまにもつともすこやかなる三女

天の河つねに悲戀は姉娘

學びけり少女の心いつぱいに

しづ子、本名鈴木鎭子は大正八(一九一九)年六月九日東京市神田区三河町で父鈴木俊雄・母綾子の長女として生まれた。彼女の誕生からのコマ落としの五句連作。初句の「いなづまに」と「まづは」の言辞の持つ意味は、川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の六十四ページに明晰に語られている。「もつとも」は底本「もっとも」、同じく「いつぱい」も「いっぱい」。

*

稻妻に父憶ふとき汚れけり

つねの世も女人は哀し曼珠沙華

稻妻や母のわだちぞ踏むまじく

以前に記したが、さんざん綾子を苦しめた父俊雄は昭和二十三(一九四八)年十一月に母綾子の生前から関係があった女性と再婚した。第一句のような強烈な抵抗感に基づく呪詛句がこの前に六句ほどある。この昭和二十六(一九五一)年の冬には、しづ子は昭和二十一(一九四九)年五月に亡くなっている母綾子の墓を愛知県犬山市の寺に、新たに建立している。

*

蟬のこゑもつとも高し滅びる前

「もつとも」「滅びる」はママ。

*

降る雪やわがをとこ名のむかしの詩

川村氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の『幻の詩句集「小径」』で推理のキーとなった句。

*

雜草に紙片吹き寄る空工場

これは、しづ子の、プロレタリア俳句への答えという感じがする。

*

稻妻に希ひし破婚爲しにけり

私は以前、関との離婚は昭和二十四(一九四九)年三月とした。この句は「稻妻」で秋である。しかし、矛盾しない。「稻妻に希ひし」で過去形であってそれは寒雷でも春雷でもよいのであり、そもそも先行句を見れば一目瞭然、「稻妻」は彼女にとって季語である以上に、彼女の人生の時空間を支配する哲学的な詩語なのである。しづ子は季語に縛られていないのである。

*

逝く夏の葉分けの風のゆくえかな

巧まぬ佳品である。風の囁きが聴こえる――

*

うつせみや吾が手與へし人失せて × ①

大阪へ五時間で着く晩夏かな 〇5指⑥

新涼の喫泉小さくあふるる驛 ×

木枯や胸乳隆くして獨り 〇1 ②

雪こんこん死びとの如き男の手 〇2指③

そだちつつ颱風ちかよりつつあると 〇3 ④

刻すでに颱風圏内花黃なり 〇4 ⑤

以上が『樹海』昭和二十六(一九五一)年十二月号の発表句全七句である。下に附した記号は、「〇」が昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句に所収する句、「×」は所収しない句である。「〇」の下の番号は句稿の方で、早く現れる順に番号を振った(今までの句稿は順序に狂いがないが、ここでは大きく食い違うのが気になる)。この内、『指環』に採られた句にはその下に「指」を附した。「うつせみや吾が手與へし人失せて」は明らかに「蟬は樹に吾が手與へし人ぞ亡し」の句の別稿である。巨湫の朱が入ったものとも思われるし、「新涼の」の明らかな句稿喪失からも、例によって句稿の複数脱落の可能性も疑われる。但し、感触的にはここは巨湫の朱という感じが強い。だとすればと仮定した上で一番下に句稿の方で早く現れる順に〇付数字の番号を振った(やっぱりこの句順は不思議である)。なお、この「木枯や」の句の左には、川村氏の『※巨湫の句か?』という注が附されているが、不審。上で見た通り、句稿にもこの句は入っている。また、この掲載句に言及した「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」三百六ページでも、この不思議な注については言及されていない。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿四十五句から句及び『樹海』昭和二十七(一九五二)年一月号の発表句全五句

この昭和二十七(一九五二)年一月一日、随筆社より第二句集『指環』が刊行される。句稿から見る。

*

東京に來てすぐ歸り九月盡

秋の雨ふた日ひと夜の朝霧町

出京や秋の外套片手に持ち

玻璃むかふ秋の雨降る迷ひごと

竝び立つ霧の埠頭の人の中

霧曉けの人去らしむる埠頭かな

共に往き一人復りぬ秋海棠

右頰に秋の日享くる離京かな

薬に侵された恋人の黒人兵がアメリカへ帰ってゆくのを見送る、そのスカルプティング・イン・タイムの八つのシークエンス。私はこの組句を――哀しくも美しいと思う――

*

秋櫻うつすら想ふ死のてだて

四ヶ月前の「コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ」を自解するような句である。いや、四ヶ月前は「死ねないよ」という呟きだった――今は「死のてだて」を「うつすら想ふ」しづ子であった――

*

山の子がはにかみて出す掌の木の實

しづ子の女らしい優しさが珍しく素直に示された美句である。

*

雪粉粉わつと叫びて狂ひたく

鐡路凍つ體投ぐること有り得べく

発狂願望と自殺願望とが――ルナティクに舞う粉雪と――触れなばびっと張り付いて皮膚がべろりと剥けそうな凍ったレールに――オーバー・ラップする――

*

責むるには哀しかりけり鰯雲

これは無論、加藤楸邨の主観俳句の名句「鰯雲人に告ぐべきことならず」のインスパイアなのであるが、如何にもますらをぶりの男系句である楸邨に、相聞でしづ子は美しく返したのだ。

鰯雲人に告ぐべきことならず

責むるには哀しかりけり鰯雲

この美事な鏡像構造を見よ。この句は決して句屑の中に埋もらせるべきものでもなく、また軽々に扱うべきものでもないと私は思う。

*

右頰に秋の日享くる離京かな

山の湯に肩まで浸る十月盡

右の上秋の水きて流れけり

ひややかにうなじの黑子吹かれけり

木に倚れば頰に擦れ合ふ黃ばみし葉

以上が『樹海』昭和二十七(一九五二)年一月号発表句全五句。冒頭の句は単独で切り離された時、しづ子の思いは全く読者に伝わらないことがお分かり頂けるはずである。三句目は句稿から、「石」の誤植。『樹海』の誤植か底本の誤植かは不明だが、『樹海』の誤植とすれば、句誌としては話にならない致命的な酷い誤植である。「器」を「黑」として訂正もせず、その「器」を勝手に「磁器」から「男性生殖器」に読み替える愚劣なスカベンジャーどもの姿が垣間見える――

◯鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年二月号の発表句全七句

雪粉粉いのち粗末に醉ひにけり

粉雪舞ふ晝の褥を延べにけり

寒の夜やくれないうすき造花の葩

ほつそりと佇つや野分の草の中

山の子が山駈けめぐる秋は好し

佇つ前を貨車が過ぎゆく鰯雲

雪のあとすこし雪つく木木の膚

今までにない不思議な現象がここにある。それはこれが前の『樹海』一月号に続いて昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿四十五句から再び採句されたものだからである。実は次の句稿は六日後の十一月二十九日附句稿が現存するが、ここからこの二月号には全く採られていない。勿論、これは『樹海』の編集が二箇月前の十五日に締切を迎えるものであるために(「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」二五八ページにある川村氏の調査によるが、実際には十六日以降の句稿でも二箇月後の号に載っているものもあり、その辺は臨機応変であったようである)、後者の句稿が間に合わなかったという物理的理由によるものであることは容易に想定出来るのであるが、大量投句を始めた几帳面なしづ子がこの編集のリミットを知らなかったはずはなく、このような遅れた投句をせざるを得なかったしづ子側の状況を推し量るべきではなかろうか。それは母綾子の新たな墓の建立ではなかったか。実際、十一月二十三日附句稿の一部には「母の墓建てむと」という句稿では例外的に標題が附く。

――にしても――私は不思議な静謐感をこの七句に感じる。「造花の葩」(「葩」は「花」である)のキッチュな原色だけを着色したモノクロ画面が前後左右にマルチで映し出される。私はこの七句の一句さえも昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿四十五句からは琴線句として選ばなかったのに――しかし、巨湫によって再度選ばれたこの七句は――撰せられてソリッドに並べられた途端に――不思議な輝きを発しているではないか。これも『俳句の病い』、否、『俳句の魔法』であろう――私はこれらの句をタイピングしながら、本当に不思議の感に打たれているのである――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿百三句から二十一句

この大量句稿も不思議な現象を見せている。ここから『樹海』二月号には全く採られていないということは前に述べたが、実は、それどころではなく、この句稿からは『樹海』の如何なる号にも一句も採られていないのである。これはどういうことか? 私はこの百三句を総てボツとした巨湫を想定出来ないわけではない。しかし――総ては謎である――まずは「母の墓建てむと」の標題の手前までの句から七句採る。

みなそこは冬のはじめの草と石

冬枯れの崖くだりゆく足場かな

冬雲や自惚れとそをいふべきか

花槐歌人なれども嫌ふ叔母

醉漢や雪の片々眼にとらへ

雪粉粉麻藥に狂ふ漢の眼

一瞬や殺意めきたる薔薇紅し

雪はげし汝れに言ふべきことは死ね

最初の二句は写生句であるが、しかし、やはりしず子の心象風景が、そこにオーバー・ラップする。水底には草と石が溺死している。水底ははしづ子の冥府である。冬枯れの崖の下降の足場のぐらつきは、そのまましづ子人生の転落の危うさを象徴する。その心象風景が次の「冬雲」に投影され、そこでは既に写生を失って「露悪的な自惚れ」のしづ子の内的な虚空を描き出している。

「花槐」に登場する叔母はアララギ派の歌人であった鈴木朝子である。川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」のしづ子の評伝部分は、このしづ子の父敏雄の妹の歌集や叙述を主軸にして展開している。特にしづ子の少女期から青年期にかけては、この朝子との関係が謎めいた鈴木しづ子の心理を推定し得る唯一の第一級資料となっている。詳しくは当該書をお読みあれ。

「雪粉粉」直前の「酔漢や」に「雪の片々眼にとらへ」の描写が、この酔漢が黒人であることを暗に示しているように思われる。米兵相手のダンス・ホールのダンサーだった彼女のリアル・タイムの実景であろうが、それはアメリカへ帰ってしまった薬に冒された黒人兵の恋人の回想へと直結している。

「一瞬」「殺意」「めきたる」「薔薇」の語の選びと、自動描法(オートマチスム)めいた接合がいい。

「雪はげし」またしても橋本多佳子への確信犯句である。伊東静雄の「水中花」(昭和十二(一九三七)年作)のインスパイアでもある。しづさん、美味しいところばかり、ちょっと贅沢ですぞ――

*

以下、「母の墓建てむと」の標題以降、句稿最後までから十四句。

此の金や不淨ならざる枯れ簫々

犬の眼に唯一瞬の野火映る

ここは死の斷崖という冬の月

秋の蛾の人の如くに玻璃を打つ

どこからか昨夜の秋蛾のきたりけり

二夜來ていのちをはりし秋蛾かな

秋の蛾に玻璃は閉ぢられゐたるまま

蘆は枯れ言はずに濟ます事と事

冬田中二三樹が立つ墓どころ

慾情すればもつそり起きる阿片患者のぎらつく汗

木の芽たくまし國際結婚興味なく

雪崩の記憶戀變へるたび好き詩生れ

狂戀の琴の師匠や花ひひらぎ

ひひらぎや戀に狂へど巧む藝

渦なせど冬のみなそこ何も無し

「此の金や」には、伝説の「しづ子」を否定するしづ子の姿がある。彼女はあくまでダンサーであり、娼婦ではない、矜持を我々はこの句に見なくてはならない。

「犬の眼に」森山大道の画質の荒く、それでいてエッジの鋭いモノクロ写真を見るようである。しづ子は接写の妙を弁えた鬼才である。

「死の斷崖という」場所は随所にあろう。しかしこのしづ子が立つのは何処でもない彼女心象の中の「死の斷崖」である。そこに心の臓を貫くような尖った凍てた「冬の月」が永遠に掛かっている――。

「秋蛾」の連句はうまい、これは橋本多佳子の例の『紅絲』の中にある「秋蛾」という標題句群を意識しているのかも知れないが、多佳子の「秋蛾」が「沼水に捨てし秋蛾のそれぞれ浮く」というクールな突き離し一句にのみ現れるのに対して、ホラー映画のように霊的な秋蛾を四カットで撮りきったしづ子の手腕は尋常な技ではない――この蛾は蛇笏が芥川龍之介の魂を「秋の螢」になぞらえたように、しづ子の愛する死者たちの魂である――

「冬田中」は単なる嘱目吟にも見えるが、遠く標題「母の墓建てむと」の句と読む。

「慾情すれば」の「阿片患者」は実景ではなく、大陸の清末の歴史的夢想句のように私には読める。勿論、そこには、この八月に朝鮮戦争から戻った薬中となり果てた恋人をダブらせて、ではあるが。いずれにせよ、どぎつい「しづ子」の伝説の強化剤の一句ではある。

「木の芽たくまし」を読むと、後日、しづ子がアメリカに亡き恋人の面影を追って行き、そのまま失踪したという伝説は信じ難いという気が私にはしている。現実のしづ子は完全な自暴自棄に投身するような弱い女ではない。打ち砕かれ切り倒され焼かれても「たくまし」く「木の芽」を吹く女である。

「雪崩の記憶」は前掲した『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号の「雪崩」句群に響き合う句である。

「狂戀の琴の師匠や花ひひらぎ」と「ひひらぎや戀に狂へど巧む藝」によって、先に掲げた昭和二十六(一九五一)年九月二十八日附句稿百五句の中の、「彈き初めの翏を競へり戀きそふ」と「翏と戀競ひしことぞ掌の胡桃」が、

彈き初めの琴を競へり戀きそふ

琴と戀競ひしことぞ掌の胡桃

であるという確信を私は強く持つ。

私はこの句稿の抄出で第一句に、「みなそこは冬のはじめの草と石」を採った。それにこの、句稿の最後から三番目にある句を並べて見よう。

みなそこは冬のはじめの草と石

渦なせど冬のみなそこ何も無し

――初冬の遺骸の草と石の映像は――タルコフスキイの「ストーカー」の水底の移動撮影のように動きながら――真冬には何もかもがなくなってゆくのである――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十二月十一日附句稿九十二句から九句

この句稿の冒頭四句は川村氏によって改作の旨の注記が附されている。しづ子には改作を示すだけの思いがこれらの句にはあったと思われる。尚且つ内三句は直前の、結果的に選句されなかった大量句群の中の句である。――もしかすると、ここにこそ先の句稿が選句対象とならなかった理由を探ることが出来るのかもしれない。先の十一月二十九日附句稿群がしづ子自身にとって不満足であったか若しくは投句後、何らかの事態の変化や再考によって選句されてはまずいと彼女が判断するに至った句が混じっていたために、その投句原稿総てを次号の選句対象から外してくれるように、この十二月十一日附句稿の添え書きか何かで巨湫に依頼した可能性である。でなければ、たった十二日後に送られてきた大量句稿の冒頭に、先の句稿の四句の改作をして配するということは普通ならしないように思われるからである。――たとえばそれは、彼女の肉親に関わる句なのではなかったろうか? 実際に句稿の中には先に引いた例の歌人の叔母の句が二句及び再婚で嫌悪するに至った父の句が三句存在する。また、先に掲げた「此の金や不淨ならざる枯れ簫々」も伝説を信ずる読者には弁解染みた浅いものを感じさせ、句柄も真実のしづ子自身を語るに汲々としている印象が強く、しづ子が愛した母への追悼句としては不敬とも言える。私が感じるのはその程度であるが、その他にも公開をされたくないと感じた句があるのかも知れない。――勿論、選句対象からそれらを指示して外してもらうことも可能であるが、しづ子の性格からして、それはあり得ない気がする。そもそもそんな仕儀は選句する師に対する礼を失することになるからである。以上、私の全くの推理であるが――彼女はそのために十一月二十九日附句稿総てを諦め、纏めて葬ったのではなかったか?――但し、この仮定には難点がある。それは、これ以降の公開されている投句稿は最早、『樹海』掲載句と連動しなくなってゆくからである。恐ろしいまでの大量句稿群が波状的神経症的に巨湫のもとに送られてくることになるからである。――それは『樹海』の採句限界を無視した、しづ子の確信犯のように私には見える。――彼女は次第に『樹海』という世界から幽体離脱してゆき、師巨湫個人へ深々と礼をしながらも、絞り出した全句を素手で力任せに師の顔面に擲っているように感じられるのである。――

取り敢えず、以下にその改作句四句を掲げておく。

冬の燈に自信なくして坐しにけり

雪粉粉わつと叫びて狂ひたし

誘はれて否と言へざり蒲は穗に

竹吹けり伊吹颪をはばむなく

それぞれの原句と所在を示す。「誘はれて」の下五の「■」は川村氏の判読不能の字を示すものである。

冬燈下自信失くして坐しにけり

(昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿)

雪粉粉わつと叫びて狂ひたく

(昭和二十六(一九五一)年十一月二十三日附句稿)

誘はれて否と言へざる蒲は穗■

(昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿)

竹吹かる伊吹颪をはばむなく

(昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿)

この内、私が先に選んだのは「雪粉粉わつと叫びて狂ひたく」であるが、私の好みから言えば改作の「狂ひたし」がいい。にしても――この改作は、内的欲求からの改作という感じはまるでない。やはりおかしい。

*

色ならば母を譬へて寒き紫

枯れの月いづれ此の土地離かるべし

人の子の手を引き戾る枯野かな

雷去りておのが髮膚にほひけり

風邪癒えて妙に空きある木木のひま

句稿には「母の墓たつ」と「昭和十八年六月、はじめて樹海句會に出席して」の標題を持つ句群を含むが、私には妙にリズムがぎこちなく、普段のしづ子らしい語彙のひらめきも感じられない。心づくのは以上の三句のみである。『樹海』昭和二十七(一九五二)年三月号には、この十二月十一日附句稿九十二句から十一句が採られている。私の採った「色ならば」「枯れの月」「雷去りて」の三句はその中にある。なお、そこには、

きっぱりと冬の木が立つ風茜

が載るが、句稿では

さつぱりと冬の木が立つ風茜

である。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十二月十九日附句稿百五句から二十一句

幸福な子の手の中の凧の糸

人の子のそれぞれ在るや柿赤く

人の子のことばきたなく柿熟れたり

最初の句は「幸福な子」が説明的で陳腐であると酷評されるところであろうが、この句の眼目は「子の手の中の凧の糸」をマイクロ・カメラで捉える、そばの「それぞれ在る」ところの凧を持てぬ「ことばきたな」い「人の子の」「貧しい子」、そして「不幸な子」であった、「不幸な子」あり続けているしづ子自身にある。則ち、「幸福な子」ならざる己に繋がる外延の「不幸な子」にこそ、この「凧の糸」は遠心的に結びついているのである。

*

雪踏むや師い在す限りの體と識るべく

これが最早この大量句稿が「投句稿」ではなく、巨湫へ向けての――おかしな言い方ながら、一方通行の交換日記――であることをこの句が証明しているように思われる。

*

春寒くリボン吹かるる不幸な子

最初に掲げた「幸福な」をこの句に並べれば、それで憂鬱は完成する――

*

そは見果てぬ夢か煖爐にくべる薪

タルコフスキイの「鏡」の、あのシーンではないか!――しづ子に「鏡」を見せたかった!――

*

堕胎兒が三歳となるああ四月の■の箸

下五の「■」は川村氏の判読不能の字を示す。しかし、二〇〇九年八月河出書房新社刊の『KAWADE道の手帖』の「鈴木しづ子」に所収する底本の作者川村蘭太氏の「鈴木しづ子追跡」では、氏はこの句を、

堕胎児が三歳となるああ正月の繕の箸

と完全表記されている(底本表記に従った)。「繕の箸」というのは如何にもおかしいから、これは「膳の箸」で、そうなると「三歳となる」と「ああ」という感慨からは特別な料理の「膳」、数え年で年をとる「正月」のお節料理の「膳」が如何にも相応しくなる。従って私は、この句は、

堕胎兒が三歳となるああ正月の膳の箸

がしづ子の決定稿であったのではないかと推測する。昭和二十六(一九五一)年八月二十四日附句稿に現れる秘かなしづ子の堕胎連作の注で私は、「関」姓の夫との離婚が(但し、少なくともこの堕胎事件はしづ子一人の秘密であって、少なくとも夫側からの離婚の直接理由であるようには読めない)、昭和二十四(一九四九)年三月であったと考えた。堕胎がそれよりもやや遡るとして、出産予定が昭和二十五年の初春と仮定すれば、この句が書かれたのが投句と変わらぬ実際の昭和二十六年の十二月であったなら(句稿冒頭から冬の句が続くのでそれで間違いないと思う)、翌昭和二十七年の正月には、この子は産まれていれば確かに数えで三歳となっていたことになる。この句によってしづ子の秘かな悲しい、あの堕胎の連句は事実を詠んだものであったと考えてよいと思う。

*

ケリーを憶ふ二句

一瞬や麻藥に狎れし眼と認む

霧深き中すでに汝は病者の眼

横濱に人と訣れし濃霧かな

離るるや港よこはま濃霧き街

さよならケリーそして近づく降誕祭

+

火絶え絶えやるせなきものケリーの眼

頭振りて記憶の眼をば消さんずる

爐火さむざむ變らぬなさけつづくべし

++

見えざれど濃霧たちたる洋中とぞ

濃霧き中見返ることぞ忘るるな

吾が名呼はば洋上の霧うすらぐべし

「ケリーを憶ふ二句」という標題句群から。この年の八月に帰国した米黒人兵の恋人の名が初めて句に読み込まれる。次々回の句稿では「ケリー・クラツケ」というフル・ネームで登場する(但し、彼の訃報で)のであるが、川村氏は、この名は本名とは考えにくいという結論を示されている。ネイティヴの方も加わった考証で、川村氏はこれによって他の本文箇所ではしづ子の恋人を単にGIと呼称されている。詳細は川村氏の本文二百六十八ページをお読み戴きたい。「二句」というのは「ケリー」の名を詠み込んだ句が二句ということを意味しており、実際には私の判断で以上の十一句を「ケリーを憶ふ」と詠んですべて採録した(「+」の間に五句、「++」の間に一句あるが私にはケリーの映像が見えないので排除した)。「離るるや」と「濃霧き中」の「濃霧き」は、二箇所で錯字をすることは考えにくいから、これで「きりこき」と読ませているものと考えられる。「吾が名呼はば」の「呼はば」はママ。

*

おさげ髮の鏡の吾や寂しき貌

これは風邪を引いたしづ子が、病床で五月蠅い髪を久しぶりにお下げに結った折りの句であるが、私などは三十二歳の「おさげ髮」のしづ子が「鏡の」中に立って、そこに写る「おさげ髮の」「寂しき貌」の十代の「吾」が姿が映っているという映像を思わずしてしまう――逆転したドリアン・グレイ――この後の句稿末尾の方に配された鏡二句(「破れ鏡とぞ」は句稿最終句)を示して、この句稿の採録を終わる。

秋風や破片の鏡棄てがたく

破れ鏡とぞ人の言もて譬ふれば

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十六(一九五一)年十二月二十四日附句稿九十六句から二十三句

現存する昭和二十六(一九五一)年最後の句稿である。

*

人の子の雪の日曜吾も遊ぶ

雪合戰に額打たれし顰むるなく

好きな子を敵に取られし雪合戰

この體在學最後の年や雪合戰

雪合戰の雪つけてきし幼な髮

しばし待て雪にしめりし髮乾す間

句稿の冒頭から「雪」「積雪」の語句が示され、「雪の縣道事故」「ラツセル車」が詠まれ、雪の詠まれぬ句は一句もない。その十六句目が「人の子の」の句であり、次の句から雪合戦連作が実に十五句、掲げた「雪合戰の」句まで続く。これは、ご覧の通り、岐阜のある大雪の日の知り合いの子らの雪合戦の嘱目吟に始まるのだが、その中間部、子らの雪合戦のフラッシュ・バックの映像が、何としづ子自身の少女期へと変容し始めるという不思議な連作である。子らの歓声のSEと雪玉のアップの句が続いて「好きな子を」の句の辺りから時間が巻き戻されている。次の「この體」は既に雪合戦をしている少女しづ子自身の映像である。「幼な髮」とあるが、これは「雪合戰」と「髮」のみが「幼な」い、しかし「體」は女である高等女学校「在學最後の年」の「雪合戰」の追憶である。休み時間の雪合戦から教室に戻った女子生徒は次の時間の、若き国語教師に目線で――「雪合戰の雪」に濡れてしまった「幼な髮」の「しめ」ってしまったこの黒「髮」を「乾す」少しの「間」だけ「しばし待」って――と媚を送っているのではあるまいか? 私の雪合戦句群の解釈は牽強付会か? そうかな? この「しばし待て」に続く以下の六句をご覧あれ。

師を好きて好きて卒業したりしこと

戀初めの國文の師よ雪は葉に

雪は葉に高師卒へたる師の講義

雪の椿折りて靑年少女の戀

戀初めの戀失せしめし卒業せり

雪は佳し宗教教育享けしき體

「雪は佳し」の次からは現在時制に戻っている――その二句目には「年了るナイトクラブは雪の中」とある――しづ子は昭和十三(一九三八)年十九歳で私立淑徳高等女学校を卒業している――三十二歳の「雪の中」の「ナイトクラブ」の、ダンサーを身過ぎとする疲れた面持ちの女が回想する――十九の蒼き春の雪の思い出……私はこれらの句に個人的にある胸の痛みを感じてしまうのだ……

*

吹雪く玻璃たがひ背ける黑人白人

雪を來し色魔の如き唇のうるみ

米兵たちを冷徹に観察するしづ子の眼である。

*

明日の體はあるひは轟く雪崩の下

聞きしこと屍美しき雪の中

死果たさず見返りみかへり雪を來しこと

現は死ねない記憶の雪崩背に轟き

こころの體失せしのちにも雪かがよふ

以上は連続する五句。しづ子と「雪崩」は『樹海』昭和二十三(一九四八)年五月号に載る「雪崩」句群以来、しづ子の好きな詩語であり、そこには秘めたエロス(生=性)のエクスタシーの「記憶」が内包されているものだが、それをここではタナトス(死)のそれに変換して、雪崩自殺願望とその未遂という稀有のエピソードに物語化してゆく。……因みに、雪崩自殺なぞはそう簡単に出来るものではないのです……雪山の遭難でも雪解け頃に見つかればいいですがね……そうでなければ動物に腐肉を裂かれ……そりゃあ見るも無残な……断裂した遺体を晒すことになりますよ、おやめなさい、しづさん……

*

傲然と雪墜りケリーとなら死ねる

この句は「こころの體」の次の句であるが、「ケリー」の名を掲げていることと、前のシークエンスの自殺願望のエピソードに一区切りがついての「となら死ねる」と口をついて出た感懐と捉え、一句独立させた。この句稿では「ケリー」の名を詠み込んだものはこの一句だけである。そうして――そうして彼女がここでケリーを詠み込んだのには――ダンサー――舞姫――踊り巫女としてのしづ子の超自然的な予感が働いたのではなかったかと私は思うのだ――彼女は――この昭和二十六(一九五一)年十二月二十四日から昭和二十七(一九五二)年一月二日(次の大量句稿の日附)までの十日間の間に――ケリー・クラッケの訃報を受け取ったのではなかったろうか?――次の大量句稿の冒頭は彼の訃報から始まるからである――

*

そは抗ひ共産ごころすこし湧く

最後の方から三句。「共産ごころ」とは面白い語彙だ。しづ子の型に囚われない句屑蒐集は健在である。因みに、昭和二十六(一九五一)年十月に日本共産党は第五回全国協議会に於いて「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成し得ると考えるのは間違いである」との「五十一年綱領」を採択し、軍事闘争路線に基づく組織整備を進めた年である。しづ子の言う「共産ごころ」は、そのようなものとして解釈した時、俄然、しづ子にふさわしい句となるのである。

*

雪の昏れ燈さずにをく好みけり

「雪の昏れ」も一句を映像に撮りたい願望を刺激する言いっぱなしの主観句で、しづ子らしい。しづ子の句はしづ子というピアノ線の上で危うい琴線を奏でるものである。彼女の真似をしても、下手なヴァイオリンの耐え切れぬ騒音になるばかりである。

*

胸張ればいつさいは

「胸張れば」の句は句稿の最終句である。もし、ケリーの訃報がこの句稿やその前の十二月十九日附句稿以前に齎されていたとしたら――私はしづ子にこれだけ膨大な句稿を巨湫に送るエネルギーはなかったと思う。私はしづ子は優れたステップをドゥエンデによって生み出す霊力は持っていても、感情を抑制して巧妙な自己韜晦を演ずることなどは、いっかな出来ない人間だと思う。ケリーの死を慟哭一声も挙げずに、翌年の新年の句稿でそれを溜めておいて「演ずる」ことが出来るような卑劣な女ではない。だから私はケリー・クラッケの訃報をしづ子が受け取ったのは、この昭和二十六(一九五一)年十二月二十四日から元日までの九日間(訃報の当日に句稿を書く余裕は私ならないから日附である二日は外す)でなくてはならないと考えるのである(但し、この句稿最後に脱落があり、そこにケリー訃報の句があった可能性を排除は出来ない。しかし、新年の句稿冒頭の慟哭句は二番煎じとは私には思われないのである)。以前の鈴木しづ子に関わる記載ではこのケリーの訃報の報知やその遺品のしづ子への送付を昭和二十六年中としているものが多く、それに対する私の以前からの疑義にこだわって延々と述べてきた。――しかし実は、今気がついたのだが、既にそれには片がついているようである。最新のしづ子の年譜である川村蘭太氏「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の巻末の略年譜では、はっきりと年譜最後の昭和二十七(一九五二)年の欄の最初に、『元日、三重の伊勢神宮へ二年参り。帰宅し恋人のGIの訃報を受け取る。』と記されていたからである。これに気付かずに無駄なお喋りをしてきた私自身の愚かさを嘆くと同時に――いや、しづ子に「演技」など、やっぱりなかったのだ――という深い安堵が落ちた――私はそれだけで無性に嬉しかった――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二日附句稿百五句より ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群全二十一句

同句稿の巻頭二十一句を漏れなく採った。後半の数句は必ずしも亡きケリー・クラッケへの追悼哀傷に留まらないものを――しづ子が最も愛した第二次世界大戦で戦死した日本人の恋人への感傷の遡及を――感じるけれども、それはしづ子の愛の喪失という中で心傷(トラウマ)としての聖痕(スティグマ)として渾然一体のものであるから、私は敢えてそこまで採ることにした。「ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群」とは私が仮に附した標題である。「■」は川村氏の判読不能の字を示す。

霧の洋渡り渡りきし訃報手に

霧五千海里ケリー・クラツケへだたり死す

訃報掌に霧もむら立つ體のほとり

こころの墓霧立ちのぼる人の死へ■

霧濃き中哀感そそる死びとの眼

地の果や霧に隱れし七つ星

嚙めば血潮は熱くとどろくかひなかな

かばね置く霧をへだてし東のかた

霧うすうす立ちてとどかぬものは距離

すべて總てがみをさめなりし霧月夜

霧月夜髮ふれしめし記憶もつ

黑人の哀しさ言ひし霧葉かな

圍ひなす霧中叫び得ざりしか

霧立てばこころしづかに狂ふ日つづく

葉の上に滴りしも愛の終止符

霧徐々に人の體とらへけり

屍すでに抵抗はなし霧濃き中

悲劇はこの世だけでいいスクリーンの白雪

まぼろしの霧の手袋片手に持つ

霧去りしこころの裡の水漬く屍

一つの屍茫々霧をへだてけり

次の一月十一日附大量句稿には「押繪羽子板」や「元旦の燈」が詠み込まれているが、新年の句はこの句稿にはない。総て「年の内」の句であり、「大晦日」を詠み込んだ句一句、末に並ぶのは「年越」句群五句である。恐らく、一月一日にケリー・クラッケの訃報を受け取ったしづ子は既に準備していたもっと後に送るつもりだった年内の投句稿の頭に、これらのケリー・クラッケ悼亡悲傷句群の衝撃を詠んだ句を急遽追加して、衝動的に巨湫に送ったものであろう(但し、一句だけこの後に追悼句と思われる「霧もむら立つ人死なしめしこころの裡」が混入している)。これを松の内に受け取る巨湫の気持ちなんぞを考えるゆとりなど、しづ子にはなかった――だからこそしづ子らしい――いや、巨湫にだけは――この慟哭のシャウトを聴かせたかった――聴くべき義務がある――としづ子は思ったのかも、知れない。

――この元日はしづ子にとってアンビバレントな日でもあった。――

この日、しづ子の真の意志とは無関係に、鳴り物入りで予告されていた第二句集『指環』が、随筆社から刊行されているのである。

ともかくも彼女にとって第二の人生を選択出来た、かも知れない、この句集出版の喜びも――このケリーの死によって、舞台の模造の雪片のように、儚く吹き散ってしまったかのように私には思われる――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二日附句稿百五句の内 前掲ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群全二十一句を除く残り八十四句より十一句

この頃や人の死つづく黃水仙

この句は先のケリー・クラッケ悼亡悲傷句群の最後と私がとった「一つの屍茫々霧をへだてけり」から三句目にあるが、この静寂と弛緩はケリー・クラッケ悼亡悲傷句群以前の句と私はとる。――黄水仙の花言葉は――私のもとへ帰って――愛に応えて――である。

*

人の子のお手玉縫ふて大晦日

私が冒頭のケリー・クラッケ悼亡悲傷句群を除く本句稿の下限を昭和二十六(一九五一)年十二月三十一日とする根拠の句である。

*

霧もむら立つ人死なしめしこころの裡

これが私にとって戸惑う句である。ケリー・クラッケ悼亡悲傷句群の「こころの墓霧立ちのぼる人の死へ■」の類型句であることは間違いなく、ケリーの死を、愛する者を守るべきであった自分を「死なしめし」と表現したものであろう。本句はしかし突如、日常の句家柄の間に挟まって登場する。言い訳がましいが私は、しづ子が投句句稿を清書する内に、「こころの墓霧立ちのぼる人の死へ■」の句を推敲し、ここに改稿を挿入したものという如何にも苦しい仮説でも立てるしかあるまいか。――しかし実際には私は、強引に見えるかも知れないが、「この頃や人の死つづく」と感じていたしづ子の、本句はケリーの死以前に死にかけたケリーやあらゆるしづ子の愛した死者たちに対するレクイエムとして詠んだ句だ、とおめでたくも信じているということを告白しておく。そしてこの句の十句後に続く三句を見てほしい。

霧もむら立つ麻藥求めてやまざりし

霧もむら立つ生きる屍とはうべなるかな

霧もむら立つ人と契らば末遂ぐべし

これは、「死んだケリーの回想」ではない――「霧もむら立つ」中から浮かび上がってくるあの人、「麻藥求めてやま」なかった、さもありなん、伝え聞けば今や祖国アメリカで「生きる屍と」なってしまったというケリー、でもそのケリーと私は契ったのだ! 「契らば末遂ぐべし」! 「ケリーとなら死ねる」! ――という一連の句群である。最後の句は文字通り、この前の句稿の「傲然と雪墜りケリーとなら死ねる」にジョイントする。則ち、「霧もむら立つ」という詩語はしづ子の中で、ケリーの訃報を受ける以前に、醸成し使用していた語彙なのである。さすれば、「霧もむら立つ人死なしめしこころの裡」がケリー訃報以前の句であったとしてもなんらおかしくない、というのが私の見解である。

*

寒雲に忌むや啄木と一茶殊のほか

寒雲に忌むやたつき貧しきことの詩

二人の詩人を詠み込んだ贅沢と、しづ子の句想を考える上で面白い句である。彼女は経済的貧困を訴えることを主眼とした詩を、それが期待する憐みや同情を忌み嫌い、生理的に嫌悪したということである。確かに、その反転画像にこそしづ子のポーズがあることに我々は気づく。

*

小説より詩へ俳句へわが三轉のひやこき手

……しづさん……あなたの詩は読みました……小説、読みたかったな……

*

吹雪く夜や裏返しをく壞れし時計

雪の中犬が動かす箱の蓋

時計は別れる際にもらったケリーの腕時計であろうか。なんだかヒッチコックのワン・シーンのようだ。こうしたモンタージュや編集は、まさにしづ子の真骨頂である。映像処理の観点からしづ子の俳句をヴィジュアル化してみる人は出てこないかな、きっと面白いと思うのだけれど。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月十一日附句稿百五句より八句

これだけの句数ながら、やはり全体に著しく力がない。拍子もぎこちなく、語彙の輝きも著しく減衰している。ケリーの死の心痛が伝わってくる。

*

迎年の死戰に生きし生命かな

「逝きし人に、かつては」という標題の冒頭句。ケリーへのレクイエムとして重厚できりっとした名句である。

*

暴れしあと月の有明死の如し

髮なびくここ月明の有明海

珍しい羈旅回想吟が現れる。有明海を詠み込んだ四句の内の二句。しづ子は過去に台風の直後の有明海を訪れている。

*

上流へ約八町の枯日かな

冬映えの木曾のみなそこ透る石

これも小さな旅。十数句続く木曽川での吟。何度も訪れているようで、句群の中には初夏の景を回想して詠じている。しづ子の好きな場所であったことが分かる。昭和二十六(一九五一)年十一月二十九日附句稿で採った「みなそこは冬のはじめの草と石」も木曽川と思われる。

*

ことし靑葉の頃こそ行かむ桃太郎の出生地

……しづさん、愛知県犬山市

*

頸根つく伊勢のかがり火凍てにけり

離るればあかつき闇のかがり火凍つ

川村氏略年譜にある、この元日の三重の伊勢神宮参拝を裏付ける句である。川村氏ははっきりと二年参りとしているから、しづ子は大晦日から出掛けていることになる。そして――この帰宅した元日に、しづ子はケリーの訃報を手にした――。「離るれば」は句稿の掉尾である。

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十日附句稿二百十二句より (1) 二十一句

生理期の吾が頤を寒しと見る

炭つぐや吾が生理期の指纎う

生理期の吾が手冷やこき限りなり

「生理期」句全三句。こうした表明が文学的に忌避されることが当然の社会は未成熟というべきである。ホモ・サピエンスにとって、

生=性

であり、

性=生理

であり、

生理=生の実在

の認識であると言ってよい。そもそも、その最初期に女性のメンスを「生理」と日本語で表現した人間は、実にそうした真理を押さえていたとも言えないだろうか?――「纎う」は「しなう」(歴史的仮名遣では「しなふ」)で、個人的にはこの句がいっとう上手いと思う。

*

示されし盲腸すでに一個のもの

ついさっきまで肉体の一部であったものを厳粛に見つめるしづ子である。私の共感する一句である。

*

靑春は女人に短し寒菊黃

しづ子の著名な「たんぽぽ黃」でもそうだが、しづ子の句は、シナリオに於けるある技法と同じ効果を狙っている。一般に脚本家はカメラの指示をしてはいけないというのがカメラマンに対する一種の礼儀である。しかし、やはり作家の中にここはアップで撮って欲しい場面は必ずある。その場合の一つの「合法的な」手法に、対象を格助詞の「の」で繋げながらアップにしたい対象物を最後に持ってきて体言止めにするというのがある。しづ子はそうした技を生得的に身につけていると言える。読む者は「寒菊黃」は「寒菊」の黄色い花びら接写せずにはいられないからだ。

*

東京の雪か雪つけ本きたる

受取りし吾が手冷やこし詩の本

送られきし雪にしめりし句集の本

紙の上吾が詩ならぶ雪明かり

二句目の「詩」は「うた」と読ませるか。しづ子が自身の第二句集『指環』を手にした際の句であるが、そこには何らの浮き立つ思いは感じられない。寧ろ、総てが雪の冷気の中にある――しづ子の『指環』は既にして――雪の上に書かれた儚い絵文字なのであった――

*

霧の燈よおほかたの過去忘れたり

菊の雨むかしはむかしの詩もてり

先の「紙の上」の後、二句を挟んである句。これがわずか三十二歳にして第二句集を手にしたしづ子の正直な冷めた感懐であった。それはケリーの死が共時的なかったとしても――私は余り変わらぬしづ子の思いであったと思う。

*

冬芽立つ吾が戰前の戀憶ふ

かの雪の深き記憶や子どもごころにも

いまは昔雪に死したる人あまた

たしか吾が幼稚園の頃かの大雪

先の「菊の雨」に続く一句。『指環』という余所行きになって派手な衣装を纏わされた句集から、しづ子は『春雷』以前の、純情な乙女の時分に、少女の頃へと意識を遡る。それは伝説の「しづ子」の句集『指環』へのかすかな――自嘲――ででもあったかも知れない。この句の雪は「あの日」の雪である。次の句。

二・二六事件の雪と較ぶる癖雪積れば

――しかし、我々は気づいてしまう――しづ子は「しづ子」を最早、演じ続けねばならぬ宿命を背負ってしまったのだ……昭和十一(一九三六)年二月二十六日……この時、事実は彼女は幼稚園児ではなかった……淑徳高等女学校に通う十七の乙女であった……それにしても、この句の十三句後にしづ子は「この雪やかの大雪の日につづく」と詠んでいる……しづ子の戦後は戦前と直結していた……しづ子の戦後は永遠に終わらなかった……いや……今も……終わってはいない……

*

雪積むや東京を戀ふこころ持つ

追憶がしづ子を刺激した……しづ子の懐かしい東京への憧れが少し首をもたげた……

*

氣の強さ丑年生れ柚子は黃に

一葉の死せし歳過ぐ冷やこき手

誕生日東京に雪在る無しや

脈寒く二十七年經てきし手

「氣の強さ」の句は「丑年生まれ」が必ずしも作者と限定して読めないような流れでは作られている。因みに、しづ子は大正八(一九一九)年六月九日生まれで、生年の干支は己未である。しかし続く「一葉の死せし」でそれが限定される。樋口一葉は満二十四歳で亡くなっているから、この時、満で三十二歳のしづ子とは八歳違う。三十二歳で「一葉の死」んだ二十四歳を「過ぐ」とは、恥ずかしくて逆立ちしても言わないであろう。大正の丑年生まれは、乙丑の大正十四(一九二五)年である。――そしてしづ子の妹正子は大正十四年一月二〇日に生まれている。――正子は、この昭和二十七(一九五二)年一月二十日で満「二十七」歳、「一葉の死せし歳過ぐ」歳であったと言ってよい。――しづ子は妹の年齢を詐称していたのである。――それも「誕生日東京に雪在る無しや」と言い得る――一月二十日という誕生日――さえも――まるで――しづ子はマルセル・デュシャン!――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十日附句稿二百十二句より (2) 伊勢参宮志摩鳥羽遊覧句群七十数句から十句

この句稿中には七十数句に及ぶ、直近の伊勢参宮と伊勢志摩鳥羽遊覧の羈旅嘱目吟が並ぶ。しづ子にしては珍しく歌枕を散りばめ、ほとんどが素朴な写生句である。おそらく吟行帳にリアル・タイムに記したものをそのまま引き写したもののように見える。私がその句群の最初と最後(岐阜着)と考える句と他数句を示す(「御酒享けし」の「双」は正字にしなかった)。

初詣での人の中なる伊勢路かな

二つの宮へだて在すや白椿

御酒享けし双手冷え冷え裹みけり

冬の苑のみなそこ深く鯉呼べり

暴れあとの波立ち寒し夫婦岩

初日の出待つ掌の中の石一つ

鳥去りにし霧のふなばた冷えにけり

冬晴れやかちどきに似し波がしら

立てばここ驛は月下の陸の果

正月の旅をへにけり手の疲れ

「立てばここ」の「驛」は鳥羽駅、「陸」の読みは「くが」であろう。これだけの句を吟じて夜行で来て夜行で帰る二日の旅でこの膨大な句を記せば――これは確かに「手の疲れ」が目から鱗――しかし――久々の旅情を得て帰宅したしづ子を待っていたのは――愛するケリーの訃報であった――

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十日附句稿二百十二句より (3) 伊勢参宮志摩鳥羽遊覧句群後から三句

炭火はぜはつと思ふや指纎う

菊さむしなきがらを見ぬ人の死へ

貌そむけ笑ひこらへし雪の松

伊勢志摩から戻った彼女は風邪を惹いて寝込んだ。勿論、そこにはケリーの死という衝撃も作用している。この部分の句は勿論、全体にトーンが低く、しづ子独特の生=性のエネルギが感じられない。それでも生きねばらぬ……笑わなければ……

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句より (1) ケリー・クラッケ・メモリアム・テキサス句群

ケリー・クラッケ・メモリアム・テキサス句群とは私のつけたもの。句稿の冒頭七句。総て採る。

テキサスの雪を言ひしが逝きしなり

テキサスの雪に埋もれし生家ときく

テキサスの雪に母をき逝きしなり

テキサスの雪に還りてより死せり

雪ふれりテキサスに置く一人の墓

魂還れテキサス想ひ哀しめり

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句より (2) 音楽句二句(音源リンク附)

雪深しラ・モローチヤを聽く眠りしな

この夜の爐火アンネンポルカ愉しく聽く

「ラ・モローチヤ」スペイン語《La morocha》は「小麦色の娘」の意。一九〇五年に発表されたエンリケ・サボリド作曲アンヘル・ビジョルド作詞になる著名なタンゴ。――ここで実際に聴きながら――しづ子の句を味わっては――いかがです?

「アンネンポルカ」《Annen-Polka》はヨハン・シュトラウス二世、一八五二年の作品。曲名は一般にはオーストリア皇帝フェルディナント一世の皇后マリア・アンナ《Maria

Anna von Savoyen》に捧げられたことによるとされるが、一説には彼が音楽家を志すことに反対した父シュトラウス一世に隠れて、こっそりと音楽修行をさせてくれた母アンナ・シュトライム《Anna

Streim》に感謝と愛情を込めて捧げられたとする説もある。――これは彼女を強引に支配した父俊雄と正反対であり、そんなワンマンな男の妻として苦労の中で死んでいった、しづ子の最愛の母綾子のことをも連想させる。尚且つ、この母アンナについてはその出自に諸説があり、宿屋の娘・料理店の娘・居酒屋の娘とも、先祖はスペインのジプシー(ロマ族)であるとか、いや、スペイン王国の貴族の末裔等々、様々に取りざたされている、まさにしづ子好みの女性であるとも言える。――ここで実際に聴きながら――しづ子の句を味わっては――いかがです?

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句より (3) 十句

霙るる葉此の國厭ふやむかたなし

ここまで読み進めてきた私には、やはり、その切実さの重量に於いてしづ子は寺山修司を遙かに凌駕していると思う。

*

射たれて死すといふマタ・ハリを讀む白薔薇に

上海へこころはしるや槻芽立つ

東洋といふ語の魅力槻芽立つ

讀む雪の十九世紀の血を憶ふ

「マタ・ハリ」芸名《 Mata Hari 》は本名《 Margaretha Geertruida Zelle 》マルガレータ・ヘールトロイダ・ツェレ(一八七六年~一九一七年)。パリのムーラン‐ルージュの人気ダンサー(高級娼婦の肩書を記すものもある)。マレー系オランダ人(「マタ・ハリ」はマレー語で「太陽」の意)。第一次世界大戦中、ドイツのスパイの嫌疑をかけられてフランス軍に捕縛、一九一七年十月十五日、バンセンヌの要塞で銃殺刑に処せれた。以後、女スパイの代名詞となるが、現在は冤罪に近いと考えられている。

「槻」は「つき」で欅の別名。私の想像であるが、しづ子は読むマタ・ハリの評伝から、東洋のマタ・ハリ川島芳子を連想しているのではあるまいか。そこで彼女は「美的裝束をして街を闊步した詩人」(梶井基次郎「檸檬」)になった――続く幾つかの句では、この今の状況下にあって、日本人として生まれたことへの嫌悪と忌避を露わにしている――

*

あらためて指紋とらるる霙るる燈

あはれ指紋すべての娼婦とられたり

ダンサーも娼婦のうちか雪解の葉

警察より戾る雪解の徑と橋

紙貼りて休業つづく一月盡

正月明け、何らかの違法営業行為や事件によって、しづ子が専属ダンサーとして勤めていたダンス・ホールが検挙されたのであろう。確かに彼女の勤めていたのは実質的にはダンス・ホールを表看板とした、半ば公然たる売春営業も行う店であったのであろう。但し、川村氏も子細に調査されておられるが、そうした慰安婦と、客を呼び込むためのホール・ダンサーは求人に於いても職務に於いても、厳密に分けられていた。何より、これらの句群を素直に読むなら、この事件を冷徹にドキュメントしているカメラマンしづ子が、娼婦でないことは一目瞭然である。手入れによって警察に一斉検挙されて、十把一絡げで否応なく連行されてしまったしづ子――指紋を採られる接待婦(売春婦)たちを見ているしづ子――そこで一律娼婦扱いで犯罪者の如くしづ子の指紋をも採ろうとする警官に対し、抗議するしづ子――しかし、所詮同じ穴の貉どもと罵倒され「ダンサーも娼婦のうちか」と溜息をつき、接待婦たちと一緒に釈放され、雪解の道を帰ってゆくしづ子……営業停止を受けた、人気のない、寒々としたダンス・ホール、その入り口の、休業の張り紙(ズーム・イン)……一月晦日の寒風が、剥がれかけた、それをパタパタと煽る……

◯鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十八日附句稿百句より (1) 二十句

雪の上雜魚を洗ひし水抛る

腥い水が、それも雑魚を洗った水が、バッと撒かれ、ヴァージン・スノーを瀆す――

*

こんこんと救はれ難き雪ふれり

常人にはカタルシス(浄化)であり、禊である、時空の経過と忘却のはずの、こんこんと降る雪も――今や、しづ子にとっては「救はれ難き」もの降れり――なのであった――

*

雪解けの書きてきたりし詐稱の名

詐称してきた名は何か? それは句集『指環』という「鈴木しづ子」という「女」の詐称ではなかったか? 「書きてきたりし」の「きたりし」は――もうそろそろやめにしよう、という感慨であり、「雪解けの」はダイレクトに下五「詐稱の名」を修飾する。――冷たい雪でデコラティヴしてきた詐称の名は、もうお仕舞いにしよう――ものとしづ子に戻るの――雪解けだわ……もし、そうだとすれば――しづ子は我々の前から永遠にその姿を消し去る凡そ九ヶ月も前に――私には、その「覚悟」が出来ていたものと見える――

*

この一夜遠謀失せし北斗凍つ

私はこの句を前の「雪解けの」句の同詩想のものと読む。実際に前句の三句後にある。「この一夜」自ら望んだ訳ではなく、しかし拒みもしなかった――『指環』の――娼婦の――転落の――エロティカルな――俳人「しづ子」――その「遠謀」に対して求心的にも遠心的にも――全天回転軸たる冷然とした北斗の如く、きっぱりと――冷徹にして厳然たる「ケリ」をつけるのよ、今夜――という覚悟として、である――

*

澄む穹や意氣地なき子も凧あげて

私は凧を揚げたことがない。揚がった凧を見上げた至福の思い出がない。ただ唯一の記憶がある。幼稚園の頃だ。新聞紙の長い脚を附けた奴凧をずるずると地面に牽きながら泣いている私の記憶――

*

生物の如く枯枝の日すさる

一方の井桁に置きし凍瓶

夏雲や以南の航路ゆるされず

風の中爪立ちて見るしんめかな

國若し寒さ中なる新芽吹く

冴返る唇紅がつく紙の面

小返る剃りて變へたる眉の形り

掌の上や悲喜失せしめし椿の葩

星とぶやいつさい棄ててはばかるなし

頭あぐれば星は星の光りもつ

屋の上を戀猫通る鏡中

大寒の甍の面や雨の跡

命沙汰持ちしことあり露けき手

われと吾が鼾おぼえし餘寒かな

蕗の薹吾ら一族失せにけり

私には――今の、ある心的状況下にある私には、というのが正しい文法だ――この句稿群に激しく共感するし、やはり、まさにここで、しづ子には大きな心理的な変化が起こっているとしか思われない。それ程に、使用語彙や詩想に、本来のしづ子のキレが鮮やかに戻ってきているのだ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年一月二十八日附句稿百句より (2) 十三句

倶樂部在り春の雪ふる水ほとり

ひとごゑやストーブ燃えし四つの隅

品定めはじまるらしき雪ちらつく

品定めさるるに狎れし雪ちらつく

雪ちらつくみだらに了る品定め

倶樂部の奥寐室在るや雪ちらつく

ことさらに寒き寐室人を招ず

踊り場に靴がころがる雪夜なり

玻璃透りて雪がちらつく脱げし靴

靴脱げしジルバ續くや雪ちらつく

うす絹やハバネラ踊る雪ちらつく

連続する十一句を採った。今後、当たり前のことを二度とは言わぬ――

――「鈴木しづ子は娼婦ではない。ダンサーである。」――

しづ子の勤めるダンス・ホール――だから四隅にストーブ――しかし、今日の客の米兵はあたしとダンスを踊る奴は、いそうもないわ、あの眼――早くも接待婦の品定めが始まった――生と性に疲れて、ホステスの女たちは、もうすっかりその忌まわしい獣の視線に狎れきってる――みんなペアで奥へ行っちゃった――さて! じゃあ、雪のちらつく今夜は――しづ子の、誰もいないオン・ステージ――たった一人のジルバとハバネラ――

*

天暗く若死に以て星流る

春めく夜囘想の星失せしめぬ

……詮索はやめよう……しづ子だけの回想を……そっとしておこう……

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (1) 五句

ケリー・クラツケ亡し葡萄の種を地に吐く

「葡萄の種を地に吐く」のはしづ子なのだが、私にはそれがケリーに変貌する。その地に吐かれた葡萄の種は、みるみる蔓を延ばし、実をたわわにつける――私はこのしづ子=ケリーに、キリストを見る――

*

米人を父にもつ子ら雛まつり

雛の燈や黑人の子らよく育ち

雛まつるおほかたは父わからぬ子

このしづ子が訪ねている場所は、児童養護施設かそれに準じた宗教的な保護施設ではないか。米黒人兵と邦人女性との間に出来た私生児の子らを見つめるしづ子の眼。私は六年後昭和三十四(一九五九)年に創られる今井正監督の「キクとイサム」(大東映画)を思い出さずにはおれない。そのしづ子の限りなく優しい視線を、ここに読まずにはおれない。ここにはまた――遂にこうした子らの母になれなかったしづ子――いや、この子たちみんなの母にならんとするしづ子の――思いが裏打ちされているのではあるまいか。

因みに、この句稿投稿の前日、昭和二十七(一九五二)年二月四日午前零時、しづ子は岐阜駅で師巨湫と数分間の再会を果たしている。それは句集『指環』出版記念会出席の確認を巨湫がしづ子からとりつけるためのものだったとされている。しかし川村氏はこの束の間の邂逅にこそ、しづ子と巨湫の秘密が隠れており、しづ子の永遠の失踪の序曲の開始を意味する調弦があると推理されている。その文章の緻密さと冴えは、是非とも原書をお読みあれ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (2) さくら散る幼きときの羽化の夢

さくら散る幼きときの羽化の夢

これはもう――私好みの句――

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (3) 二句

もつとも奥營倉置くや冬めく葉

衛兵のマフラの白さ距て見る

これは昔、同棲していたケリーとの追想吟か。ケリーの朝鮮からの帰還後では季節が合わないし、こうしたことを体験する時間的余裕はなかったものと思われる。昔、何かの重い規律違反で営倉入りの懲罰を受けた彼に会いにゆき、基地でMPに拒絶された一コマか。若しくは、たまたま親しくなった当時のGIのエピソードででもあったのかも知れない。たった二句で物語を語る、しづ子の稀有の天分である。仮想の組み写真としても私は、書斎に飾りたいぐらい好きだ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月五日附句稿百五句より (3) 四句

戀果てやさくら吹雪を羨しとも

思ひここに在らず櫻は花のまま落ちて

俤や浮きて流るる櫻の葩

ケリー・クラツケ亡し淀む水面に浮く櫻

時折り、しづ子に去来するケリー・クラッケ追懐句群の一つ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月七日附句稿百六句より 七句

本句稿には豊川稲荷・豊橋・富士(愛知県側からの眺望)・知多の羈旅吟を多く含むが、残念ながらそれらに佳句は少ない。

*

みづ色の春の雪舞ふ衣なりき

句稿巻頭。昭和二七一月二十六日松村巨湫宛鈴木しづ子葉書。『お葉書有難うございました。お目にかかるのを楽しみにしてをります。水色の外套を着てホームの中程にをりますからさがして下さい。お氣をつけて行ってらしゃいませ。 二十六日 巨湫先生 しづ子』(川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」三百三十七ページ所収)。先に記した昭和二十七(一九五二)年二月四日の岐阜駅での師巨湫との再会の句である。

*

春冷えの影長くして壺圓し

水仙ひらくひたすら圓き壺の中

銅版画のような印象を与える、清冽な陰影と質感である。

*

莫迦莫迦し蟬放たしむ指のひま

理屈には倦みし蟬ごゑじつと聽く

うち伏せばみなそこ浸る蟬のこゑ

蟬のこゑ木曾のみなそこ透りけり

蟬のこゑおのがいやはて想ひけり

私は蟬の句が好きなのである。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月十二日附句稿九十九句より (1) 五句

炎日はかなしからずや飛機の影

「飛機」はぎりぎりの用法であるが「機影」という語がある以上、無理とは言えない。これと「炎日」「影」の三つのエレメントに、「かなしからずや」という強烈な感性をぶつけてつげ義春の「ねじ式」の一コマであっておかしくない句である。

*

經だたればいっさい喜劇柘榴咲く

人間一人死して喜劇の柘榴咲く

地の上半ば食みたる柘榴打つ

小氣味よく刳りて棄てし柘榴の實

「いっさい」はママとした。この句群に放哉の「柘榴が口あけたたはけた戀だ」と三鬼の「露人ワシコフ叫びて石榴打ち落す」を紛れ混ませたい欲求に駆られる。それでしづ子の憂鬱は完成する――

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月十二日附句稿九十九句より (2) 師巨湫刹那邂逅句群 二十一句

先に述べたが繰り返す。昭和二十七(一九五二)年二月四日午前零時、しづ子は岐阜駅で師巨湫と数分間の再会を果たしている。それは句集『指環』出版記念会出席の確認を巨湫がしづ子からとりつけるためのものだったとされている。しかし川村氏はこの束の間の邂逅にこそ、しづ子と巨湫の秘密が隠れており、しづ子の永遠の失踪の序曲の開始を意味する調弦があると推理されている。その文章の緻密さと冴えは、是非とも原書をお読みあれ。以下、その謎の師との刹那の邂逅を詠じたと私が判断する句稿末尾の句群、二十一句を総て掲げる。なお、しづ子と巨湫のこの再会は、巨湫の『樹海』昭和二十七年三月号の「内外抄」に載せた行動記録によれば『見違へる程きれいになつたしづ子と一分間ばかり逢った』とあり、川村氏は当時の時刻表を精査し、巨湫の乗った「銀河」の岐阜駅着が〇時十五分、〇時十七発で、正味二分間であったことを示しておられる。

通りまする師にまみゆべし驛霙る

如月の終車で着きし星きらめく

待つひまのをりをり雪を散らす穹

しろじろとミルクとかれし雪夜なり

みじろがず寒さ耐えしむ瞼うち

胸ぬちの貨車が過ぎゆく寒さかな

三たびほど雪夜の汽車を見過せり

星霽れの列車到りて止まりけり

雪が散るむかふの穹に星在りぬ

如月の星のきらめきまみえけり

窓に倚り星の明りに人さがす

雪つけど觸るるべからず御師の眉

再會を約す二月の星なりけり

雪の夜の御手に觸れたる握手かな

御手はづす如月の星きらめけり

距てゆく雪の明り貌とみし

如月を夜更けて歸る星在らぬ

間道を車驅けしむ霜夜の燈

い寐やらぬ一夜あかつき寒みけり

い寐やらぬ一夜霜の曉けにけり

俤は霜と白みて曉けにけり

――冒頭、師を待つしづ子、七句――国鉄岐阜駅。――「水色の外套を着てホームの中程に」師を待つしづ子。――霙が雪に変わる。――

――刹那の師との再会そして慌ただしい別れ、七句……一時、雪がやんだ……空の一角に星が見える――列車がゆっくりと入ってきて止まる……もう一度、見上げよう……雪が散る……でも……そう、確かに……私にはあの星が見える……あの「むかふの穹に」あの星は……在る……その「如月の星のきらめき」の中……私はこれから愛する、あの師と「まみえ」る……「窓に倚」って……あの「星の明りに」あの「人さがす」……先生……先生の眉に雪がついてる……でも「觸」れてはいけないの……そして……私は私の……秘密の覚悟を先生に告げた……そうして……そうして句集『指環』出版記念会の「再會を約」して……二月の私と先生……二人だけの秘密のあの星の下で……雪の夜……最後の握手だ……先生の暖かい手……いつまでも握っていたい手……でも、これが最後……握った手を「はづ」した……これもあの宿命の「如月の星」の「きらめ」く下のこと……

――別れての余韻、六句……暗闇へ消えてゆく汽車のテール・ランプ……その「雪の明り」の中に……先生の「貌」が「俤」となって浮かんだ……「如月を夜更けて歸る」私には、もうさっきの……あの「星」は……ない……もう、すっかり終わってしまった……それは……私が望んだ終わりの曲……「間道を車驅け」らせる……「霜夜の燈」が走馬灯のように背後へと消え去ってゆく……以前の私に私がさよならするように……帰宅して……「寐」むれぬ「一夜」「あかつき」が来た……とても……とても寒い……私の新しい夜「曉け」が……それは先生の「俤」をホワイト・アウトする……びっしりと強く真っ白に降り敷いた「霜の曉け」だった……

私はこの句群に現れる星を実際の星として見ていない。私はこの星を、『樹海』昭和二十五(一九五〇)年十一月号に載った、

明星に思ひ返せどまがふなし

の星であり、この星は、先に示した師巨湫との秘密の換喩であると感じている。

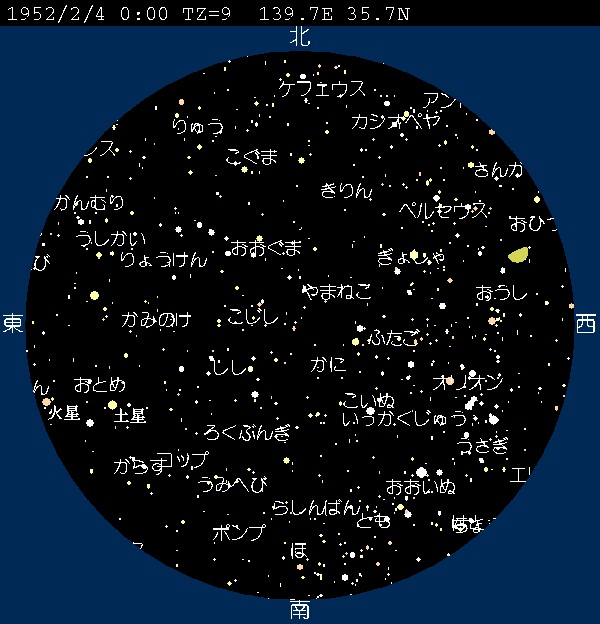

しかし、実際にしづ子は一瞬の雲間に実際の星の輝きを見、それをあの「秘密の星」と見たのかも知れない。さればこそやはり、その星は「そこに在る」のだ。最後に株式会社アストロアーツHP「AstroArts 星空ガイド」で再現された当日の午前零時の星座表を示しておきたいと思う。

――ここにしづ子と巨湫の秘密の星は確かに「そこに在る」――

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月十六日附句稿八十七句より 十九句

もう居ない此の世の人へ柘榴咲く

先の謎めいた意味深き再会を受けるなら、「もう居ない此の世の人」とは師巨湫その人であろう。

*

湯上りの冷ゆることなき十指かな

溫かき十指伸ばせば揃ひけり

放哉の「爪切つたゆびが十本ある」を想起させる句である。しづ子は恐らく放哉を、俳句を始めた早い時期からディグしていたと考えている。

*

月光らふいのち曝して惜しむなし

しづ子はしばしば「光げ」で「かげ」と読ませており、これは「影ろふ」の「かげ」で、「かげろふ」は光がちらつく、ひらめくの意である。ここでも「つき/かげらふ」と読んでいる可能性が高いのであるが、私は敢えて「つき/きらふ」という読みの可能性を感じる。同じく「きらめく」の意としてではあるが、但し、そのような動詞はないから造語ではある。しかし、音数律は保てる。本句の覚悟には、私は字余りが似合わない気がするのである。た句群の後半にも、

死してもよき常のおもひや月光らふ

とあり、上五は字余りである。しかしこれも「つき/かげらふ」と読むとなると、初句と下五で字余りとなり、如何にもリズムが悪い。私はやはり「つき/きらふ」と読みたい。

*

好き人でありしとおもふ時鳥

先の「もう居ない此の世の人」の句から六句目にあり、私はこの「好き人でありし」人も巨湫を指すと読む。さすれば、これは「よきひと」と「すきびと」の掛詞として機能するように私には読めるのである。

*

片親の憶ひは深し星祭り

七夕のメリンス帶をしめてもらふ

親憶ふ梅雨の簾を垂れしめぬ

とどむるは涼しき髮の母姿

これは明らかな追想吟であり、しづ子は傍観者ではなく、画題の七夕の少女はしづ子自身であり、「涼しき髮の母姿」はしづ子の母綾子としか私には読めぬ。「片親」とは、土木業者で留守がちであった父俊雄、母綾子を裏切り続けた(としづ子が感じ続けた)父俊雄を拒絶した成人のしづ子の感懐から仮想された思いととる。しかし同時にその少女の頃、実は大好きだった不在がちな父を、しづ子は愛していた。そのアンビバレントな表現が「親憶ふ」ではないか。しかもなお、今のしづ子の追想には母の孤独な「母姿」が浮かび上がるしかなかったのである。

*

酒嘔きて戀情も嘔く月凍る

宿酔句群九句の掉尾。

*

ひとつづつ節分の豆嚙みて碎く

ゆゑあるが如く節分待ちきしなり

節分句群の内の二句。節分の習慣からこの句は大きな意味を持つ。昭和二十七(一九五二)年の節分を、しづ子は「ゆゑある」が故に待っていたのである。――それは自身の半生を「ひとつづつ」一歳ずつ、覚悟を以て「嚙みて碎く」覚悟ではなかったか。――

*

雛の夜のたがひ引き合ふ喧嘩の髮

泣きじやくる負かされし手の雛あられ

混血の幼きものよ桃の花

連続する雛祭り三句。二月五日附句稿でも同じ句群を揚げたが、これも同じ場面を詠んだものである可能性が高い。しかし私は、しづ子は頻繁にこうした混血の児童や孤児を保護した施設を訪ねていたのではなかろうかという気がしている。そこには亡き黒人兵ケリーへの思いが裏打ちされていたには違いないが、私はしづ子の失踪の彼方の一つに(若しくはしづ子のこの後の将来設計の一つの選択肢にと言ってもよい)、こうしたかの「サンダース・ホーム」のような児童養護施設を想定し得るような気がしてならないのである。

*

雪ちらつく水のほとりのアースの線

吹雪かれて切れしを繼なぐアースの線

これはもしかすると直前にソリッドにある飛騨の温泉での嘱目吟であるのかも知れない。温泉の電気器具のアース線が、しづ子の眼に止まった。私の深読みであろうが、しづ子のこのアース線への視線がひどく気になる。地に総てを流して、総ての電気を流して感電することを避けるためのアース線――あらゆるリスクを回避する地にむすぼれた線――これはしづ子の決意と同じではなかったのか?!

*

ひとあらぬ體ぬちめぐる霧笛かな

ナ行音を配した空疎な殺伐とした本句を以て、本句稿の抄出の最後とする。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月二十一日附句稿九十四句より 五句

濃しといふ女帝いたゞく國の霧

葉の上に春の露をく貴族の死

句稿巻頭句二句。この投句の十五日前の二月六日、イギリスでエリザベス二世がイギリス連邦(イギリス王国十六箇国)女王元首にしてイギリス国教会首長に就任している。彼女はしづ子より七歳年下で、満二十七歳での即位であるが、これはしづ子が詐称した年齢にほぼ等しい。後の句は一句目とは無縁な本邦の貴族の死かも知れないが、組句ととるなら、同じく二月六日の夜、冠状動脈血栓症で急逝したエリザベス二世の父イギリス王ジョージ六世ととることも可能である。五十六歳であった。

*

露けさの吾が室が待つすべての夜

本句群の前半は、既句の改案がひどく目立つ。孤独な自室に戻るというシチュエーションも既出モチーフであるが、これは一読、下五が鋭い。

*

リトマス紙はさむ餘寒の指のひま

雪の日のリトマス試驗のこと憶ふ

この二句、聊か気になる句ではある。現在でも妊娠検査にリトマス試験が有効がどうかを問う質問がネット上に散在する。勿論、リトマス試験紙では分からないのだが、今でさえ、そのような認識があるとすれば、しづ子の持つリトマス紙は、そのようなものとして示されているととられても致し方あるまい。但し、二句目では、この「リトマス試驗」が過去の事実として扱われており、これが女学校当時の雪の白き景色の中の化学の実験での、鮮やかに色の赤く、青く変わる様の不思議を追懐して素朴に詠んだとしても決して可笑しくはない。しかし、例えば、仮に前の一句のみが撰されれば、これはもう、私の言う『俳句の病い』を逆手にとったとも、しづ子「伝説」への確信犯の思わせ振りの句とも言えよう。

*

寒き夜の卵割らしむものの角

下五「ものの角」の喝破にしづ子らしさがある。いい句だ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月二十六日附句稿百七十三句より 十二句

のこぎりの刃形りのふちをもつ冬葉

「刃形り」は「はなり」と読ませるのであろう。ハ行音を効果的に用いて、一見した際の視覚的な印象の韻律の悪さが、詠むことで美事な定型句に変貌する。しづ子の句にはこうした仕掛けもある。

*

見えぬ浪のおとのひねもす菊咲けり

本句群に多数見られる知多での羈旅吟の一句。浪を直接見せずに、時空に日がな一日充満するSEとし、菊をアップにする。

*

鳰を見るひとにをしふることもなく

芭蕉の「五月雨に鳰の浮巣を見にゆかん」をインスパイアするに、鳰(歴史的仮名遣では「にほ」)の音に「にを」を掛けた諧謔性の割には、元の句の浮き立つような風狂のときめきの諧謔が、「をしふることもなく」の言辞によって急速に醒めてゆく。そこを狙った部分を買いたい。私は好きな句である。

*

博徒らし日向まぶしく人待つか

ハレーション気味の映像と、「博徒」のイメージの反社会性・孤立性が句全体の渇きや埃っぽさを強化しつつ、それを見るしづ子の「らし」と「待つか」という推測と疑問文が、逆に博徒としづ子の遠心的紐帯となって立ち現れる。

*

吾が簷に月のひかりの氷柱もち

「簷」はしづ子の好んで用いる字で、私は一貫して「のき」と読むことにしている。「月光」もしづ子偏愛の詩句で、「吾が」が既にして現実のしづ子の住む家のそれにあらざる――しづ子の孤独な心の軒下に冷厳ときっぱりと垂れ下る月光自体が凍てた哀しき氷柱が――私には――見える。

*

蝶よかのたむろなす花まで行け

「蝶よ」は萩原朔太郎のように「てふてふよ」と読みたい。「たむろなす花」の語の選びが美事な俳諧となっている。「てふてふよ/かのたむろなす/はなまでゆけ」の方が、「てふよかの/たむろなすはな/までゆけ」の下五の腰砕けの字足らずよりも遙かに至上の厳命として強靭に響くからである。

*

冬がきて必殺の獨樂放ちけり

子らの遊びを見るしづ子の眼はいつも母性に満ちた優しさに溢れている。少年の「必殺」の声が、独楽のブン! と飛ぶ音とともに聴こえてくる――

*

器中一夜浸せし春の貝

これも漢字マジックである。――「うつはなかひとよひたせしはるのかひ」――総ての詰屈な感じが和訓となる時、えも言われぬ快いハ行音を意識した調べとなって伝わってくる。デッサン画のそれに淡い貝の色を水彩で少し色を塗ったところだ――。ところが……しづ子を鵜の目鷹の目で垂涎して舌なめずりするエロ俳爺いにとっては「器」「中」「夜」「侵」「春」「貝」の文字の色が猥雑に反転する。そもそもが、しづ子でない女流俳人の句であれば、これをそのようなあぶな絵として誰一人見ないはずである。これが「しづ子」の「不幸」である。しかし伝説の「しづ子」の内には「幸」は不要なのである。――「しづ子」の不幸は「しづ子」の「功」――「しづ子」の不幸は「しづ子」の子――「しづ子」としづ子は似て非なり――「しづ子」はしづ子ぢやありません――

*

笑ひたき夢の記憶よ白木蓮

「しづ子」は笑うことも許されない。余りにも「しづ子」は深刻過ぎる。本当のしづ子の笑顔は、あの昭和二十三(一九三八)年の木曾川犬山橋河原で撮った叔母と妹夫婦との写真のように、健康で美しいのに――

*

ふつと氣が變りしときの鵙高音

これは鵙の地鳴きを詠んで素晴らしい。私なら一番に歳時記に採る。私は歳時記を認めないがね。

*

寒浪の去にし陸をば哀しめり

上句に「寒浪」を被せる十九句の掉尾。「陸」は「くが」と読みたい。如何にもな垂直的語句交換で苦吟しているが、響きといい、力といい、詩想といい、最後に至って美事にアウフヘーベンしていると私は思う。

*

吾がものとおもひこそすれ紙の雛

失礼――私は雛人形が好きなのである。私には子はないが、御殿附きの七段飾りを毎年飾るのである。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年二月二十六日附句稿百九十七句より 三句

吾が忌みしよべの秋蛾のあほむき死す

私は如何なる海産無脊椎動物をも忌まわしく思わない代わりに、殆どの陸生昆虫類を忌避する。しかし、しづ子と同じ程度には、彼らの死に哀れを感じる点に於いて、しづ子と感応するものである。

*

いまぞ識る歳時記による虎※笛

底本では「※」=「木」+「尤」であるが、このような漢字はない。これは「虎落笛」の誤字であろう。この句は「虎落笛」を結局、使わないしづ子がいて、それ故に「歳時記による」詩語が無効であることを、しづ子は言っているのである。歳時記を『俳句の病い』として一番忌まわしく思う人間である私が、如何にもな歳時記風に「虎落笛」を書いてみようと思う。私は歳時記なるものがあるとすれば、それぞれの個人の歳時記を、自分自身のみが納得する歳時記を創るべきだと思っている。以下の説明の後半部は、そんな「虎落笛」の歳時記を目指してみた。にしても――虎落笛の名句は少ないね――

〇虎落笛 〔読み〕もがりぶえ 〔季節〕仲冬を主に三冬(十二月を主に十一月から一月の期間)

冬の寒風が竹の切り株・柵・竹垣及び建物や戸板・窓、現代なら電柱・電線・看板などに激しく吹き当たって時に高く時に低くヒューヒュー、蕭々と鳴ることを言う。物理学的にはエオルス音《Aeolian Tone》と呼び、主に柱状物体の風下左右両側に、カルマン渦という逆向きの渦風がつぎつぎと発生しては離れていく、その際の円柱表面での振動が空気中を伝わって音となったものを言う。鞭の音もこれである。「エオルス」はギリシャ神話の風の神の名。「もがる」の語源は不詳。一説に「刺(とげ)」を意味する「棘(いが)」の動詞化した「いがる」が「んがる」「むがる」「もがる」と転訛したとする説や、幼児が欲しいものをねだって駄々を捏ねて泣き叫ぶ様子を形容したものに由来という説があるようである。私はてっきり貴人の遺体を一定期間保存して再生を図る「殯(もがり)」を語源とするのかと思いきや、無縁であるようだ(こちらは「喪上がり」が語源に仮定されている)。「もがり」「もがる」という古語の動詞は「虎落る」以外に「強請る」などとも書き、①異議申し立てをする、逆らう。②言い掛かりをつけて金品を巻き上げる、所謂、ゆすりたかりの行為を言うが、丁度、唇を尖らして笛を鳴らすようにする嘯く動作が、不平・不満を述べることに通ずることによるものであろう。さすれば「もがりぶえ」という自然現象への呼称はそれよりも後の成立であると考えられる。「虎落」は、本来は軍営にあって竹を組んで柵とした矢来としたものを言い、中国で、通常の木ではなく竹で組んだそれは虎もよじ登れないことに基づく虎避けの柵、従って当て字である。後には竹を立て並べた紺屋などの物干しをも指すようになった。小学校五年生の頃、TBSで昭和四十二(一九六七)年十月十七日~翌一九六八年一月九日の火曜夜九時から九時三十分に放映されていた「木下恵介アワー」の江原真二郎のドラマ「もがり笛」は、もうすっかりストーリーを忘れたものの、各回の最後にもがり笛を読み込んだ俳句か和歌がテロップとともに示されていたのを覚えている。それが僕の「虎落笛」の初見だった。僕の年齢では早い方だろう。亡き母も私も好きなドラマだった。ドラマ様々だ。その後のこと、時代劇の「子連れ狼」で、名人が相手の首筋の動脈を上手く斬った際、血を吹き出しながら音が鳴る、それを虎落笛と呼ぶ、という話柄があった。果してその呼称が江戸期の事実であったかどうかは知らない。知らないが、私は授業でしばしばそれを語った程には、危ない気に入った話ではあった。音韻のおどろおどろしさでは、いい詩語ではあるが、私は使ったことはない。

虎落笛眠に落ちる子供かな 高浜虚子

虎落笛子供遊べる声消えて 高浜虚子

一汁一菜垣根が奏づ虎落笛 中村草田男

夕づつの光りぬ呆きぬ虎落笛 阿波野青畝

モガリ笛いく夜もがらせ花ニ逢はん 檀一雄

いじわるな叔母逝き母に虎落笛 金子兜太

ふたたびを俺達は死ぬ虎落笛 鈴木六林男

もがり笛よがりのこゑもまぎれけり 加藤郁乎

もがり笛風の又三郎やあーい 上田五千石

樹には樹の哀しみのありもがり笛 木下夕爾

*

その一つややこしくして冬の季語

しづ子には歳時記がいらない。ということは季語がいらないということである。しづ子は季語とされる詩語を季語として用いていない。しづ子の季語はしづ子の感性が独自に、その句の中でのみ規定される。そもそも、いみじくもこの世に存在するあらゆる言葉は季詞ならざるはなし、と言ったのは芭蕉である。因みに私も、季語を意識したことはない。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月四日附句稿三百五句より十二句

春愁の紙風船に息を詰め

春の夜の紙風船を疊めば反る

春の夜の天井觸るる紙風船

ぼんぼりに燈が入るころの双つ雛

火めぐりの灰を馴らしてただそれのみ

日永さの目立つばかりのなんてん葉

春燈下肉商人の指を缺く

空箱に絲など容れて春めくか

くりかへす子をとろ遊び夏はじめ

玻璃の面の蜘蛛は平たき餘寒かな

蟬しぐれ人を追ひ死すこともある

喪の家の沈丁匂ふ柵のうち

膨大な句稿であるが、アンビバレンツがなく、力の抜けた平板な句が多い。そうしたダルな雰囲気の中の垣間見た視線の、私の琴線が以上の十二句。最後の「喪の家の」は、句稿の掉尾で、柵の中に沈丁花を植えた或る棲み古した家を舞台に、家人が病いとなり、医師が向かい、死の家となる、アッシャー家の没落風の十七句連作の終曲句。連作としては興味をそそるが、一個の句としてはどれも今一つ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月五日附句稿二百十六句より七句

前句稿の翌日附のものであるから、やはり雰囲気は変わらない。しかし、東大寺二月堂の修二会のお水取り前の雰囲気、岐阜県羽島郡笠松町の笠松競馬場の三月競馬、美濃・木曾路・中仙道の春景色といった羈旅吟行を並べ、寒竹を切る十六句などをひたすら詠じたりして、詩想の停滞を必死に打開しようとしている感じがする。一茶は嫌いと言っていたしづ子だが、子らを詠んだ一茶風の句群が私には光って見えた。因みに、原本のものとも判読の誤りとも区別し難いが、「みふそこ」×→「みなそこ」〇、「かふ」×→「かな」〇、「糖」×→「糠」〇など、底本のこの部分、かなり誤字と思われる箇所が多い。

*

仲良しになつて夕燒け濃かりけり

蟬生れてこころの平和放すまじ

花桃やよくぞさへづる子らのくち

それし手の毬がころがるたんぽぽ黃

春晝のいつかやみたる手毬唄

冷やし水喇叭飮みして遊びに去る

斜め日や詠ふに難き梅の花

〇鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年四月号掲載句全十一句

昭和二十七(一九五二)年三月四日附句稿及び三月五日附句稿を元にして選句された『樹海』昭和二十七(一九五二)年四月号掲載句全十一句を掲げておく。珍しく私の撰とかなりダブった(参考までに私の選んだ句の下に〇を附した)。

春愁の紙風船に息を詰め 〇

火めぐりの灰を馴らしてたゞそれのみ 〇

日永さの目立つばかりのなんてん葉 〇

空箱に絲など容れて春めくか 〇

啓蟄の藪を透して見るひかり

くりかへす子をとろ遊び夏はじめ 〇

やすかれと希ふばかりの霧笛かな

踏めば消ゆむかしの都の奈良の雪

仲良しになつて夕燒け濃かりけり 〇

手をのべてスタンド燈す黃水仙

蟬しぐれ人を追ひ死すこともある 〇

「踏めば消ゆ」と「仲良しに」の句は三月五日附句稿から。それ以外はその前の三月四日附句稿に基づく。なお、これ以降の『樹海』の掲載句には、このように、最新の投句稿と、これ以前の句稿からの混合採句がしばしば見られるようになる。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(1) 四句

忌むかぎり狂ふ燈蛾と人の貌

凄絶な語彙選択の勝利だ。

*

吹かれつつ春日の中のひとりかな

春冷えの吾が室ならぬ中にゐる

春林の徑たゆるまで行くべしと

杉田久女の、「蝶追うて春山深く迷ひけり」がオーバ・ラップする。だが、もうこれは、インスパイアではない。――久女のそれは、私にとっては、句よりも後年の映画、ロバート・アルドリッチ監督の「何がジェーンに起こったか?」(一九六二年アメリカ)のベティ・デイヴィス演じるジェーン・ハドスンが、ラスト・シーンで海岸で踊る姿を髣髴とさせる。久女が後年、精神を病んだように。――しかし、しづ子の春日の中の姿は、毅然としているのだ。彼女は春の林の中にいる。そこは「吾が室ならぬ中」でありながら、しかもしづ子が「ひとり」屹立する地平である。しかししづ子はその春林の「徑たゆる」地平の果てを目指す覚悟なのだ。則ち、しづ子は「迷」ってはいないのだ。しづ子はきっぱりとした明晰にして冷徹な覚悟の中で、春の林を突き抜けて「ひとり」「行くべし」と言い切る。――私はこれらの句に恐ろしいまでのしづこの覚悟を見る――それはKの破滅への、死(タナトス)の「覚悟」を、では、ない――しづ子の生(エロス)の、強靭な激り、のそれを、である――

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(2) 一句

耳覆うすべもなかりし霧笛引く

回想のケリー・クラッケ訣別句であろう。これはもう、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の「ペペ・ル・モコ(望郷)」(一九三七年フランス)のエンディング――しかし、しづ子の神話では人物が交換する――しづ子はギャビーじゃない――しづ子は――ジャン・ギャバン演じるペペなのだ――

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(3) 四句

手にとればなにもなかりし熱砂かな

掌の熱砂砂漠もたざる國に生れ

思を凝らし熱砂の砂漠描かしむ

熱砂敷く沙漠ありせばありとせば

句稿の中に突如現れる沙漠の砂の句四句である。最初の三句は連続で現れ、二句挟んで最後の句が出る。私はこれをケリー・クラッケ追悼句群の一つと見る。この頃、ケリーの母からケリーを埋葬した地の砂がしづ子に送られて来たのではなかったか?(川村氏らの著作によって、この前後にケリーの遺品がケリーの母から送られてきたことは確かである) また、昭和二十七(一九五二)年一月二十三日附句稿百四句にあるケリー・クラッケ・メモリアム・テキサス句群から、ケリーの故郷はテキサス州にあったことは確実である。ところがテキサスというと、たいして西部劇の洗礼を受けていない私などでも「パリ、テキサス」などで今も砂漠のイメージが強いのだが(脱線だが――私がかつて勤務したとある学校では「学校内の僻地」という意味で、平然と教員さえ校内で最も離れた特別教室を「テキサス」と呼称していた。私はそれに強い違和感を覚えた。生徒に、「それじゃあそこをネパール、東北、と呼ぶことにしたらどうだい?」、「うちの姉妹校で訪問して来たアメリカの高校生にテキサス出身の学生がいて、何故、テキサスなのかと質問されたら、あそこはカントリーだからさ、と言えるわけだ?」と挑発もした。教員がその呼称を用いるのはやめるべきだと職員会議で意見も述べたが、同僚からは鼻でせせら笑われただけだった。多分、今も相変わらず用いられていることであろう。それが我々日本人の人権感覚のお粗末な正体なのである――)、実は沙漠地帯はテキサス州の十%足らずしかなく、かなり地域が限定されるのである。チワワ砂漠と称するこのテキサス州南西部国境域周辺の――メキシコや南部のデキシーと西部開拓時代の人種混合した文化の、不法入国者が絶えず、現在でもアメリカでは極めて経済的に厳しいこの地域の――どこかに、ケリーの故里はあったのではあるまいか? ケリーがどんな人物であったか、僕らは最早、追跡できそうもない。しかし、私は、私なりにケリー・クラッケを私の中にブロマイドを創る。そうして、しづ子が愛したケリーを、私も愛する。――でなければ、しづ子のケリー・クラッケ句群を語る権利はない――いや、そもそも、しづ子の句を語る資格はない、と、私は本気で思うからである。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(4) 三句

雪の夜の更けゆくばかり女人の居

居めぐりの昏れゆくほどの雪の增え

欝々と穹は在りけり雪怺へ

実はこの句は数句の前がある連作句で、その前の句群では、しづ子の家にある人物が訪れ、しづ子が聞きたくもない愚痴や嫌味を言い放題にして、雪の中をその人物が帰ってゆくまでが描かれている。その後の、一人になった後の三句(最後の句は翌朝か。若しくは全く異なる詩想に基づくものかも知れないが「欝々と」が明らかに前の連作を引きづって読めるところから敢えて採った)。「怺へ」は「こらへ」で、堪えるの意。煩瑣な下劣な日常の、如何にも愚劣極まりない事柄が、しづ子の孤独をいやにも掻き立てるさまが、如実に伝わってくる。「欝」の字はママ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月八日附句稿二百十六句より(5) 十句

春の日の草履袋を振りつつ振りつつ

ランドセルがたごと櫻とつても綺麗

下校時櫻折つてはいけません

先生に言ひつけよつと晝櫻

先生と踏切りを越え晝櫻

驅けて驅けて下校の櫻吹雪かしむ

晝櫻町角に言ふさようなら

簷に葉に春日さんさん坊やはいくつ

復習はもう済みました晝櫻

お八つ頂戴さくらが散つて散つてきて

新春の陽射し、桜並木の中を駆けてゆく子ら、しづ子の優しい視線に満ちた句群である。これは連作として読むとき初めて、彼女の限りない慈悲の眼が、分かってくる。これは単独句では決して伝わらない。今、私は、しづ子の俳句は独自の連作句法の観点から、再評価されなければならないとしみじみ思う。ここは総て表記をママでとった。「復習は」の「済みました」は当時の小学生の気持ちになり(新字体表記を公用とする「当用漢字表」の公示は昭和二十一(一九四六)年十一月十六日)、正字にしなかった。以下、百三十六を残すが、私の琴線に触れるものは、残念ながら、ない。

〇鈴木しづ子 三十二歳 『樹海』昭和二十七(一九五二)年五月号掲載句全十二句

ことごとく人失せしめし霜の石 (三月八日附)

地に置くも置かぬも古葉としての形り (三月八日附)

地の薪のいぶるかぎりをいぶらしむ (三月八日附)

春の日の草履袋を振りつつ振りつつ (三月八日附)

ランドセルがたごと櫻とつても綺麗 (三月八日附)

驅けて驅けて下校の櫻吹雪かしむ (三月八日附)

いさぎよく切られてしまふ寒の竹 (三月五日附)

寒過ぎの氷が混じる落し水 (三月五日附)

この菊は半ばひらきてやみたるなり (三月一日附)

埋火のいまもひたひた燃えてあらむ (三月一日附)

疑へば疑はしくも簷氷柱 (三月一日附)

あるだけの卵をゆでる春の晝 (三月一日附)

各句の後に示したのが、採られた句稿の日附である(総て昭和二十七(一九五二)年)。前の私の撰した子らの句群と、そこから抽出してしまったここでの三句の印象の違いは明らかであろう。組写真のスラーな連続が断ち切られ、最早、モンタージュでさえなくなった、ばらばらの痩せた句になってしまっている。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(1) 五句

母の日の甘藍の皮剝がし次ぎ

「甘藍」は恐らく韻律からいって「かんらん」と読ませている。キャベツのこと。中国語名由来。

*

寐る四肢のうづきは悲し毛布觸れ

いのちよし薰風の竹立つかぎり

これは何らかの高熱を発する病床での吟と、その回復期の一句ではあるまいか。私は若き日に山水を飲んでA型肝炎に感染し、高熱とγGTP二〇〇〇という肝機能振り切れ状態を体験したが、その時、横臥している敷布団に触れている部分と、毛布の掛布団が触れている四肢が、千山を押し付けられたかのようにうづいたのを忘れられない。

*

花を見るそれでも夢をもつてゐる

「しづ子」伝説には、こんな素直な句はあってはならないのに違いない。巨湫は遂にこの句は採っていない。しかし、彼が真にしづ子を語らんと欲せば、失踪後も、急句稿からあたかも投句され続けているかのように『樹海』に句を掲載し続けた巨湫にして、私は最後にはこの句を採らぬのはおかしい思う。いや、葬られずに残っていたことだけでも巨湫に感謝すべきか。

*

水仙やあかつき點す雨の音

水仙は室内の生け花一輪がいい。でなくては「雨の音」が生きない。「あかつき點す」は、暁の真っ暗な室内に白く浮かんだ水仙の花を、燈火に喩えて点(とも)しているのである。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(2) 亡き母へのレキエム句群より十五句

終焉や地に影おく林檎の木

花林檎かつては疎開つづかしめ

花林檎双親つとに失せにけり

銀漢や失せて總ては戰爭中

母死なせし林檎花もつ北の方

花林檎咄嗟の泪もたざりけり

雪解けの續く限りや明里町

冬苔やおのが識りゐし一つの死

踏切や母には難き炎天下

出生を忌むがばかりに寒牡丹

夏蟬やむかし母には冷たかり

濡れ初めの石の面てや冬の苔

春雨にひとしく濡るる石の面

母死なせし靑き冬苔濡るる中

枯れの面や綾子之墓と母に書けり

「終焉や」に始まる三十数句に及ぶ亡き母へのレクイエム連作から。これらから、しづ子は母の逝去の地をこの句稿直近に訪ねていることは確実であると思われる。

「花林檎かつては疎開つづかしめ」はしづ子の「しづ子」のための句。年齢詐称のためには、「しづ子」は戦中に疎開をしていなくてはならない年齢であった。但し、「疎開」という言辞そのものが更に虚構であって、川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」によれば、昭和十六(一九四二)年の夏に母綾子が病に倒れ、その転地療養のために一家で福井県福井市に転居している。そして更に虚偽があって、この時、しづ子は一人、東京に残ったのである。

「花林檎双親つとに失せにけり」も事実ではない。しづ子の母綾子は昭和二十一(一九四六)年五月十五日に亡くなっているが、父俊雄は、この時、未だ健在である。以前にも記した通り、さんざん綾子を苦しめた父俊雄が、昭和二十三(一九四八)年に、母綾子の生前から関係があった女性と再婚したことに対して激しい嫌悪感情を持っており、しづ子にとってかつて尊敬した父は、今や完全に死んだ存在であったのである。林檎の花の花言葉は「名声」「選択」「評判」「選ばれた恋」である。

「雪解けの續く限りや明里町」川村氏の略年譜では綾子の逝去の地を「福井県福井市明王町」と記すが、この句の「明里町」が正しいものと思われる。現在の北陸本線福井駅の西方二キロ弱の現在の福井競輪場近くに位置する小さな町である。

「出生を忌むがばかりに寒牡丹」の主語はしづ子自身であろうか。とすれば、愛する母と同じように、愛に恵まれなかった自分の出生への呪詛となる。寒牡丹の花言葉は「高貴」。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(3) 虫二句

この星の浮塵子の如く家郷なし

「浮塵子」は「うんか」と読む。カメムシ目ヨコバイ亜目Homopteraに属するセジロウンカSogatella furcifera、トビイロウンカNilaparvata lugens、ヒメトビウンカ Laodelphax stratella などの総称。稲の害虫とされ、時に大繁殖し、それが大群を成すことから「雲霞の如き」という語が生まれ、通称名となった。但し、「ウンカ」という和名の種はいない。なお、あまり認識されていないが、彼らはヒトを刺す。吸血するわけではないが、人によっては激しい炎症を起こす。侮らない方がよい。

*

吾が指のてんたう蟲の越えし節

しづ子には昆虫や蛛形類の句が多いが、その接し方は鬼城より遙かに西欧近代的個人としてクールである。それが一種の気障な作為性を感じさせることもあれば、逆に斬新な心象として読む者をして激しく共感させることもある。因みに私はこのイメージ・フィルムのような一句が好きだ。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(4) 三句

それのみの鷄頭起つや茜中

鷄頭花憎しみさへも失せゆけり

鷄頭花父を一人の男とも

父へのアンビバレントな感覚が変容してゆく。川村蘭太氏の「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」によれば、しづ子は父俊雄にとって自慢の娘であり、顔つきや性格的にもしづ子は父と似ていると言う。青春期のしづ子は、そうした父を寧ろ自慢にしていたらしい。また、その理想に応えるべく、父の命に従って進路を選んでもいる。しかし、先に述べた通り、その後、ワンマンでさんざん母綾子を苦しめた父俊雄が、昭和二十三(一九四八)年に母綾子の生前から関係があった女性と再婚したことに対して激しい嫌悪感情を持つようになった。それがここに至って、何を理由とするか不明であるが(もしかするとそれはしづ子にも不明であったのかも知れない。この「鶏頭」の実景にこそ、その隠された深層心理が潜んでいるとも言える)、大きな変化を示している。この三連句の鶏頭の句を並べた時、父への「憎しみさへも失せゆけ」る感覚を経て、『所詮、父の性格は変わらない、私と同じだもの』といった諦めの感情と、幾多のすれ違ってきた愛憎の異性らをそこに並べた時、しづ子は「父を一人の男とも」捉えることが出来るようになったのである。そこでしづ子は、この父との関係に、毅然とした決断力に富んだ父と同様、きっぱりと敢然と一つのケリをつけているのである。因みに鶏頭の花言葉は「お洒落」「風変わり」「感情的」「個性」「色あせぬ恋」「情愛」である。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(4) 一句

梅一枝不連續線海より耒

「不連續線」は前線のことであるが、湿気を含んだ海風に揺れる梅の枝に、不連続という語感が心理的傾きを添え、更に「來」の俗字「耒」の一画目の物理的傾斜がダメ押しする。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(5) 四句

月光げの紙をつらねし玻璃の疵

玻璃の面の月光げの疵びびと伸び

指細くなりしおもひの指環かな

その疵の因をおもふや月の玻璃

「月光げ」は「つきかげ」で、しづ子の好きな表記。この硝子の罅に張った紙の連なりと月影の映像が、私の偏愛を唆るが、この三句目に出現する「指環」四句目の「その疵の因をおもふや」が直結すると(この四句は体裁から連作である)、この「指環」はケリーからプレゼントされたものであり、ケリーとの愛の巣であったここで、とあるトラブルからどちらかが何かを投げ、それが窓硝子に罅を入れた。それを、指環とともに思い出しているとしか読めない。因みにしづ子の第二句集の題名にもなった『指環』について、川村氏はケリーから贈られた指環と思っていたが、研究される中で、戦死した青年から贈られたものであろうという最終的推論に至っておられる。私もそれを肯んずるものではあるが、ここでの指環は、これが密接な意味連関を持った連句である以上、ケリーの贈ったものとしか読めない。私はしづ子は二つの指環をしていたのではないかと思われる。戦死した青年の形見の男物のごっつい指環と――やはり亡きケリーの形見の指環と――

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十一日附句稿百六句より(6) 一句

蝶翔ちて日はななめ射す羽目の面

この句は直前の三句から、引っ越した後のがらんとした板敷の間がイメージされるようになっている。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月十二日附句稿百十句より 四句

髮編みて三月ある日家を出づ

しづ子は二十一歳の昭和十五(一九四〇)年、深川の家を出、家族と離れて蒲田の矢口にあった岡本工作機械製作所設計課トレース工として入社、その武蔵新田にあった社員寮に入っている(川村氏の調査による)。恐らくこの句はその折りの回想句であろう。また、川村氏はこの前年に後に戦死する許嫁と出逢ったものと推定されている。しづ子の、ノラのような果断な性格を髣髴とさせる句である。

*

外す步や土の面のいぬふぐり

本句稿では、全体に亙っていぬふぐりを詠んだ句が多い。その中で、私の琴線に触れたのは、この一句。

*

白梅や衣觸れの鋭き乳の先

「鋭き」は「とき」と読ませているのであろう。私ならしづ子の代表句に採りたくなる句である。

*

春日中牛にしたはれゐたりけり

しづ子の句には、かなり頻繁に旅中吟が現れる。「しづ子」を伝説化させる人々は、そうしたこのスナップのような、どこかほっとして、笑顔で佇んでいるしづ子を決して欲しないのだ。それは師巨湫を含めてである。彼らは総てが現実のしづ子を抹殺した共犯者である。伝説の「しづ子」像をひたすら堅固にするためにのみ句を選び、そうして堕天使のモチーフに更なる虚構の絵具を塗りたくってゆくのだ。それが、しづ子の不幸であった。

〇鈴木しづ子 三十二歳 昭和二十七(一九五二)年三月二十日附句稿百十句より 六十三句

ひしめくジヤズひしめく衣のおのがすそ

嫉視中おのがたつきぞ保たしめ

ひしめくジヤズ渦卷く嫉視花は紙

痛きほどテケツにぎりし掌の裡ぞ

ダンサーを生業とするしづ子のカット・バック。「テケツ」はチケットのこと。当時、しづ子が勤めていたダンス・ホールは戦前からのダンス一曲につき一チケットをダンサーに払うチケット制がまだ残っていたものらしい。詳しくは川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」の二五四ページを参照されたい。この句稿、まずはダンサーの軽妙なステップやジャズやボレロやキャリオカで賑やかに幕開きする。そこで舞うしづ子は、中でも売れっ子だ。他のダンサーや慰安婦らの、カット・バックの中には、そうした女たちの独特の視線が配されている。

*

歸り耒つ三月さむき吾が居の燈

そんな仕事から引けて帰った一人のしづ子は、理髪店に行き、春日中の野辺を歩く。ここまではこの句稿が投ぜられた三月の同時制であると私は詠む……ところが……その春風が……遠い若き日の春の風となって……しづ子に吹いてくるのだ……

*

固き餠黴の餠燒き神田つ子

鈴木鎭子は大正八(一九一九)年六月九日、東京市神田區三河町二丁目二十三番地(現在の千代田区内神田一丁目と神田司町二丁目付近)に生まれた(川村蘭太「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」六二ページによる)。この句を初めとして、以下、句稿は走馬灯のようにしづ子の出生から現在までを総攬し始めるのである。

*

生まれにけり大正最後の雪の中

震災を知らざる生まれ繪燈籠

黑髮や雪の一月生れにけり

しづ子が「しづ子」のために、数少ない積極的な共犯正犯となった事柄――それは年令詐称である。この最早、句として撰してもらうことなど微塵も考えていない大量投句――私はこれをしづ子の巨湫への壮大な叙事詩の外形をとったラブ・レターにして、同時に渾身の抒情的遺書と認識しているのだが――そこにあっても、これだけは巨湫個人に対してさえも、是が非でもなされなければならない「若さ」の絶対の演出であった。そこに私はしづ子の女としての弱さを感じるのであるが、それはまた私にはほっとするものでもあるのである。しづ子の年令詐称を鬼の首を取ったようにしづ子批評に持ち出す下劣漢どもに言いたいのは、だったら女性作家も女優も女は誰も彼も生年を必ず公表せよと訴えるがいい。こんなことは下らぬことだ。問題は、しづ子が実在する妹正子の年齢を美事に詐称している構造にあるのだ。川村氏はまさにそうした詐称の構造論から語って極めて有益な論を展開されておられる。「しづ子 娼婦と呼ばれた俳人を追って」を是非、お読み頂きたい。ここでは事実のみを述べておく。先に示した通り、鈴木鎭子は大正八(一九一九)年六月九日生まれであり、「大正最後の雪の中」「の一月生れ」ではない、関東大「震災を知らざる生まれ」どころではなく、震災当時四歳で、明らかに震災の記憶をはっきりと保持している年齢に達していたと言ってよいのだ。「大正最後の雪の中」「の一月生れ」で関東大「震災を知らざる生まれ」であったのは、彼女の妹正子であった。正子は大正十四(一九二五)年一月二十日に東京市下谷區(現在の台東区)で出生しているのである。

*

震災や母は妻たり二十一

ここには微妙な年令詐称をしても、愛する亡き母にだけは嘘をつけないしづ子が見える。鎭子の母綾子(明治三十(一八九七)年生まれ)は彼女を産んだ時が二十二歳、震災時では綾子は二十六歳、正子を産んだのは翌年であるから二十七歳である。いや、戦前は寧ろ数えで言うのが普通だから、綾子の年齢は「二十三」であろう。さすれば、しづ子は愛する母をも若く美しい「二十一」に詐称した、せずにはおられなかったのだ、とも言えまいか。

*

繪燈籠濱町育ちとませつつも

深川にみとせの夏をおくりけり

花美しき傳通院に母校をく

*

浜町――深川――大川――両国――芥川龍之介……伝通院――こゝろ――夏目漱石……しづ子は龍之介の例えば亡くなった父母と夭折の姉(しづ子には三つ違いの五歳で夭折した妹光子がいる)を描いた「點鬼簿」を――漱石の「こゝろ」の同名の「靜」の生き方を――どう読んだのであろう。とっても――とっても彼女に聞いてみたい願望に駆られるのである。

*

吾がすでに喫煙識りゐて花は八重

エスケープ亦愉しくて花は八重

不良性多分にもちて花は八重

謹愼といふこと強ひられつつに花

退校の極どさ保ちつつに花

花は八重不良女學生とは異ふ

學生として交るや一つ思想

花は八重思想の危機を吾ももちし

學園の思想の危機を吾ももちし

春燈下をんな學生混へつつ

高女卒とは名のみばかりに八重櫻