[やぶちゃん注:底本には岩波版旧全集を用いた。本篇は恐らく長い期間をかけて採録されたものの集成であろうと思われるが、全集後記によると、大正元年(1912)八月二日藤岡藏六宛七七書簡(注:旧全集書簡番号。以下同じ)に「如何靜平な生活をしてゐる時に圖書館へ行つて怪異と云ふ標題の目録をさがしてくる此間稻生物怪録をよんだら一寸面白かつた其外比叡山天狗の沙汰だの本朝妖魅考だの甚現代に緣の遠いものをよんでゐる何でも天狗はよく「くそとび」という鳶の形をして現はれるさうだ「くそとび」は奇拔だと思ふ」とあり、「魔魅及天狗」の項の二二、二四にこの記述が見える、とある。同七七書簡では引用箇所のすぐ前に「Mysteriousな話を何でもいゝから書いてくれ給へ」とも記している。また、それに先立つ明治四十五(1912)年七月十六日付井川恭宛七四書簡では「MYSTERIOUSな話があつたら教へてくれ給へ」等ともあり、この大正元年前後を始まりとして、終生、蒐集分類がなされたかと推測される。「幽靈及怨念」の「16」の画像は、岩波版旧全集より、また「ノート斷簡」のリンクする原本画像は昭和30(1955)年ひまわり社刊 葛巻義敏編「椒圖志異 芥川龍之介」から撮った。]

椒圖志異 芥川龍之介

怪例及妖異

1 上杉家の怪例

櫻田なる上杉侯の邸には吉事あるごとに黑衣の女のあらはるゝことありき いつの頃にかありけむ、若殿公の娵らせ給ふ事ありて 嫁君は老女らかしつきまゐらせつゝ奧の一間に茗椀などすゝりて物語りし給ひけるにしば/\座敷の方を訝しげに差のぞき給ひければ老女の一人「御前樣何を御覽なさりまする」と問ひけるに 茶道珍齋の居るやうなればと答へ給ひぬ、奧の一間は茶道などの近づくべき所にはあらざりければ 老女らひとしく顏を見合せて かの黑き衣きたる女の御眼をさへぎりたるにこそと囁きあひけるとなむ

2

また上杉侯の居城(米澤)にては御家督定まるごとに、國君手づから配膳を、天主に供し給ふことあり その時は固く眼かくしして上らるるを例とすれど 天主よりかへらるゝを見るに 如何に勇邁の君にても必面色靑う冷汗したゝりておはすとぞ 如何なる不思議あればにや

3 毛利家の怪例

長州侯の江戶邸には開かずの間あり、何人も入ることを禁じけるが あるとし新參の女中ありて、いたく傍輩に憎まれつ、事によせて開かずの間に入らしめ外より固く戶を鎖しぬ 女もとより開かずの間のものがたりなどつゆ知らざりしかば 恐るゝこともなくひとりその中に座して戶をひらく人もがなと待ちゐたりき かくて日もくるれば部屋の中何となく ぞよめき立ちて、多くの人々うちつどひて物語するさまなり、見ればいづれも女にて うちかけ着たるあり 長き笄さしたるありて 皆 奧女中のすがたしたるが 女を見て何とてこの部屋に來れるぞと問ふ 女仔細を語ればうなづきて さらば出しやりなむ ゆめわれらがこゝにつどへるを語りそと戒めつゝ襖うちひらきて押出しぬ 女この戒を固く守りて人々に屡々問はるれども答へず傍輩の女その口を緘ぐを憎みて更にこの女をつらく扱ひければ 女 得堪へで家に逃れ歸り やがて他へ嫁ぎぬ、その後御邸の物語などしける序に いつかかの戒を忘れてうか/\と開かずの間の怪しみを夫に語りつ しかもその物語の完ると共に女は目に見えぬ何ものかに首ひききられて聲もなく死しけるとなり

以上母より

4

依田誠氏の叔父なる人の家にては石塔籠を立つるを禁むとなり、

何某は、心つよき人にてかゝる事あるべしやはなど嘲りてそれの年庭に一基の塔籠を立てけり しかるに一夜を經て翌朝庭を見れば塔籠の笠は笠 柱は柱と 悉くとりくづして行儀よく並べ置きてあり 何某猶屈せずして、再その石塔籠をたてけるが 一夜の後とりくづして並べあること舊の如し、遂に我折れてそのまゝにやみけり

家は神田 時は近き明治

依田誠氏より、

5

越後國蒲原郡村松より東一里來迎村に永谷寺と云ふ曹洞寺あり 此寺の近くに川あり 早出川と云ふ 寺より八町ばかり下に觀音堂あり 其下を流るるを東光が淵と云ふ 永谷寺へ入院の住職は、此淵へ血脈を投入るゝ事先例なり、又この寺の住職遷化の前年この淵より墓石になるべき圓き自然石を一つ岸へ出す之を無縫塔と云ふ 此墓石大小によりて住職の心に應ぜず 淵へ返せばその夜淵逆浪して住職の好む石を淵へ出す 先年住職の凡僧この石の淵に出でたるに恐れて、出奔せしが他國に死す 此石の大小は和尙の德に應ずと云ふ 昔この寺の邊りに貴人何某すみしが 内室 夫を妬む事ありて、東光が淵に入水し惡龍と化して人を苦しめしを 永谷寺の開山血脈をかの淵に沈めて化度せしかば 惡龍得脱し その禮として石を淵に出し住職の死期を知らしむるなりと云ふ

鈴木牧之 北越雪譜

6

信濃國高井郡澁湯村橫井溫泉の前に星河とて幅三町の大河あり 溫泉寺の住僧遷化の前年にこの河中へ何方よりとも無く高さ二尺の自然石の 方にして美なるが流れ來る 實に彫刻せるが如し この石出づるときは土民ども速に溫泉寺に報ず住僧死する時はこの石を以て墓石となす、九代以前より始まりしが九代の石塔悉一樣なり 或年住僧 法華千部讀誦の願あれば今一年のばせ給へとて件の石を川へ投げこみしに、何事もなく一年すぎ千部の讀經すみし時再現れ翌年死せしとなり 次の住僧何の願もなく石を投げこみしに幾度投げこみても又その一夜のうちにあがり 遂に翌年死せりと云ふ この石を無帽塔と云ふ

雲根志

7

吉原なる妓樓の物語なり、家の名は洲崎卍と云ひき

ある遊女の召使ひし禿のあやまちて、土瓶の蓋にあるつまみをこはしけるがこの土瓶はさるなじみ客より贈られたる薩摩燒の價尊きものなりしかば その遊女大きにいかりのゝしり煙管とりのべて丁とうちけるに、打ち所や惡しかりけむそのまゝに息たへぬ それより後は 新たに買ふ土瓶 悉一夜のうちに 蓋のつまみ 失せて見えず

母より、

8

我家に來る女髮結の「しも」と云へる女 數年前 芝區神明町十五番地に新に家を貸りしに わたましの當夜夫は床に入りて貸本などよみおのれも臥さむとて、寐まきに着かへ、もうあかりをけしてもいゝでせうと云へば 夫本をふせてうなづきければ 枕べにともしたるランプをふつとふきけしたるに あたりの暗くなりしと共に目の前に立ちし男あり、元祿模樣の浴衣を着て算盤しぼりの三尺をしめ 手拭にて頬かぶりをし 片足を前へふみ出せし姿なり、闇の中に鮮に見えしが すは盜人よと思ひて あれと叫びつつ夫にとりすがれば夫は直にマッチを摺りしに部屋の中明くなると共に男の影は見えずなれり 氣味惡ければ翌日匆々引越しゝが後にてきけばその家のうしろなる明き地に久しき前より怪しきことありとの風聞たえざりしとか、

「しも」より

9

上野國利根郡久賀村の南に吾妻郡との境に南山と云ふ山あり栗茸の產地にて每秋村人爭ひて登山すれど唯地獄谷と云へる地のみへは一足も入れず、こゝは、粟も茸も多けれど古より怪しき事ありてこゝに入るものは、必ず繁華なる町のさまを見 或は、葬禮の一行にあひなどするより人皆戒めて近くへも得よらぬなりとぞ、

10

長野縣下伊部郡生田村のほとりにそのかみ 天龍川にのぞむ城ありしが 信長信忠父子に攻められ遂に落城に及びけるが、その時城主の妻祕藏の鷄を抱きて後庭の井に投じて死せしより今も雨の朝霧の夕には廢趾の中に鷄鳴をきゝ 城下を通ふ舟の覆りて人の溺るゝこと止まずとなん、

11

岩代國飯谷山の白沼は 古 白馬ありて この沼に入りしがそれより沼の水白くなりしかば 白沼とよぶなりとぞ 今も猶晴天の日には水中に馬の嘶く聲をきくとなん

12

越後國南魚沼郡犬[ママ]浦村と浦佐村との間に柳原と云ふ原あり 犬浦村の農夫何某この原をすぎけるに前より大なる幣束自らあゆみ來りしかば大に驚きて引かへすに後よりも亦大なる幣束人の如くあゆみ來る 右へさけんとすれば右よりも來り左へ去らむとすれば左よりも來り四方悉幣束に遮られしかば今は生きたる心地もせず ひたすら走りて己が家にのがれかへりしが 三日目にやみて死しぬ 明治三十八年のころなり

13

雲州松江市外中原淸光院に松風の足跡と云ふがあり 佛殿の二階目に印せられし血の足あとにて 何某とよべる侍の斬りし女の恨の今にのこれるなりとぞ 怪しきは如何にその板を改むるも必この血の足跡朧にあらはるゝとぞ、

14

德島縣那賀郡坂野村大字豐浦より三里あまりに沖に龜磯とよぶ小島ありけり この島に一體の石地藏ありて 島に變事あればその面の色赤く變るとなん云ひつたへし さるをある盜人 人おどしてなぐさまむとや思ひし 或夜ひそかにこの地藏の面に紅をぬりつけ置きしが夜のあくると共に沖に宵の如く轟く聲ありて山の如き大浪起り忽ち島も人も一のみにのみはてけるとぞ、

15

筑前國植木町の近くに素顏の瀧と云ふがあり この瀧の近くの林には古より「おらび」とよぶものありて姿は見えねど人の通るを見れば「おーい」とよぶを常とするなり その聲より細き聲にて答へ若しくはその聲に答へざる時はその人忽災をうくと云ふ

16

明治五六年の頃備後國尾の道の長者 盜賊の爲に殺されしがその家の其の畑のみ大豆を蒔けど發芽せず 掘り起してみれば 三日月の形をなして皆腐れたり 麥を蒔くに五寸あまりは芽を出せど 畑の中、忽に又三日月の形に枯れぬ こはその殺されし夜 空に三日月のありしが故なりとぞ

17

鳥取の雪の夜は 靑き火ありて 雪踏みの男などにつきまとふ事ありとぞ 遠きよりみれば火の形長く 近きより見れば月の如くまろく 拂へども拂へども來るなり 土人呼びて、牛鬼と云ふ

魔魅及天狗

1 異形の顏

小堀某公の家中に何の久兵衞とよべる人あり 炎暑の頃役所に出でゝ政ありしが終日の勤勞に夏日の事なれば殊に倦みつかれ心地も惡しく夕方やう/\家に歸れり、

さらば終日の疲れを休めむと座につきたるに我妻の顏牛の如し 久兵衞大に驚き拔打にせむと思ひしに傍の下女の顏亦赤馬の如し 我子の顏は鬼の如し 家内のもの一人として異形ならざるはなし 扨は大かたならざる怪異なり かゝる時に仕損じなば武士の名を辱しむべしと思返へして、直に其座を立ちて奧の居間に入り襖をさし切りて枕により眼をとぢて物をも云はず休みたり、女房怪しみ夫の顏色常ならざるに詞もなくて臥したれば傍によりて、心地如何と、色々問ひしかど 久兵衞、叱りのけて、眼もひらかず一時ばかり心を靜め眼をひらきみるに家内の人の顏 常體の顏にて少しも變りなし、初めに異形に見えしは終日の勤勞にて、殊に炎熱の時なりしかば斯く見えしにや、

橘南谿の北窓瑣談より、

2

舊長岡藩の士に千本木何某と云へる人あり 雨あがりの夏の夜おさ橋のほとりに來りけるに橋の上にハ雪の如き綿を堆くつみ重ねたり、何某もとより心つよき人なれば事ともせずその上をふみてすぎけるに 顧れば何物も見えず 少しく行けば松の一本高く聳えたる所あり その梢に怪しき聲しければ仰げば色赤く肥えたる宛ら繪に見る金太郞の如きもの 足ふみならし聲をあげて相撲をとれり、

路 藪のかたかげに入るに足もとに女の足二つ投げ出したるが見出られつ 何處ともなく 細脛なれど折れはしません細脛なれど折れはしませんとうたふ聲さへするに何某は恐るゝ氣色もなく其上を踏みて通りぬ、

しばらくして後よりよびとゞむるものあるに顧れば若き女にて一本木さまほ何處ぞと問ふ 知らずと答ふれば二本木さまは何處ぞと問ふ 再 知らずと答ふれば三本木さまはと問ふ、五本木 六本木 十本木 二十本木 五十本木 百本木 五百本木と問ひつゞけて、九百九十九本木さまは何處ぞと問ふ時何某は漸己が邸前に來りつ、さきの若き女は何時しか白き髮のけうとき老婆となりて、何某の門をくゞりてうちに入るをうしろより千本木さまは何處ぞと云ふ、何某騷がず はたと門扉をとざしてうちより千本木は此處也と答ふれば 老婆あら口惜しとて扉を荒々しく搔きむしりぬ この爪の跡維新の後までものこりけるとぞ

何某敷石をつたひて玄關に來れば妻女迎ひに出でつ 見れば顏は馬也 何某心に訝りつゝ疊の上を見るに 物の具鎧ふたる武者何騎となく疊の緣に戰へり、大さ一寸あまりに見えし、

やがて何となく腹痛みければ厠に行くに頭の上よりふるゝものあり 捕へむとすれどものなし、しばしして又尻にふるゝものあり 再捕へむとしたるも得ず 何某屹と心に悟りて、その尻にふるゝ時腕をのべて頭上をつかむに物ありて手にふれつ、したりや應と刀掛の太刀引拔きて斬り拂ふに、銀の針金のやうなる髮幾本かのこりぬ、

厠を出で椽に立つに庭の踏石に眼ありて頻にまたゝきしかば何某直に跣足にてその踏石をふみにぢり/\しけれど變る事もなし

時に忽大風のふき渡るやうなる聲して、何某は暗き森の如き處へつれ行かれつ こゝには數知らず天狗ども群れゐたるが何某の流石に肝落ちて罪を謝するや 天狗は直に何某をもとの庭になげ返しぬ

千本木何某は戊辰の役會津の戰に己の隊の副總督をすくはむとして討死せる人なり

少年世界より、

3

依田の誠氏の叔父なる人、八王子のあたりにて電信工事を督しける時工夫の一人いづちゆきけむ見えず 皆々驚きて、尋ねしに路傍の大杉の梢に「こゝみ」を入れて緊く縛められたる男あり 梯子よ、繩よとさゞめきて引下ろして見れば 失せたる男なり されどさながら白痴の如くなりてはかばかしくいらへもせず 何を尋ねてもたゞ「大ぜいでつれて來た」と云ふのみなりしとぞ この男後々迄も白痴の如くなりしとか、

依田氏より、

4

狂歌師にて花の屋何某とよばれし人 同じく狂歌を弄ぶ人々と百物語りせむとて 日暮里の花見寺に會しつ、こはもと花の屋の宅にて催さむとせしを 生憎その母重病にてうちふしたれば 詮方なくこゝ花見寺とさだめしなり、形の如く百本の燈心に火を點じ一人づゝ怪しき物語に狂歌一首よみてかの燈心を一つづゝけしもてゆくに やがて百番の數も終らむとする頃傍の襖押ひらきて花の屋の母出來りつ「夜もふけぬかゝるいたづらもよきほどにやめよかし」と云ふ 花の屋は素より孝心深き男にて今宵の催しも唯運座とのみ母に語りて來りしなれば、母の語をきゝて逆はず「百番の數みたば直に歸るべし」と答ふ 母「さらばなるべくとくせよ」とて再襖をとざして入りぬ、時に花の屋の友なる男一人傍よりその袖をひきて云ふやう「其許の母堂のいたつきあればこそこの寺に會したるなれ さほどの病人の何とてかゝる深更かゝる寺などに來るべき」 花の屋を始め座にあるほどの人々皆これをきゝて顏色をかへしが誰人のあやまちにか燈さへきえて部屋うちくらくなりしかば皆互に名をよびかはすに右よりするも左よりするも中に一人返事せざる人あり 近よりてゆすり動しなどするもたへて口をひらかず 始めに會したる人々の數よりその人一人多かりしかばいよ/\怖氣立ちて大聲にわめき立ちて住僧を呼びて灯を點ずるに 座にあるはありし人々にかはらず さればかの幾度もよべど答へざりし人は如何にしけむと恐れまどひて皆そこ/\にかへり去りしが 花の屋も家に至りて見るに母は障なく床にありて絶えて外出(ソトデ)せしさまも見えず さては魔魅のわざにこそと知りぬ これより花の屋はかゝる催に出づるをやめたりとぞ 萬延文久頃の物語なり(花の屋より)

母の語れる、

5

わが父幼き頃の物語なり わが家の親戚に人見孫兵衞と云ふ人あり、(役は御小人目附なりしならむ)とある日御城より下りて、家にかへりその妻の茶碗に煎茶をつぎてすゝむるを見るに身は人なれど面は犬なり、「妖怪よ」と心得て一大刀斬りつくるに あと叫びて仆るゝは紛ふ方なき妻なれば再氣も狂はむばかりに驚きつ この事祕したれどもいつしか洩れ 亂心の沙汰とてわが家まで閉門の罰をうけけるとぞ 嘉永六年頃の物語なり

父の語れる、

6

木挽町の狩野家に畫を學べる何某とよぶ人 獨り晝寐してありしに ふと目さめて庭の面を見れば 垣押し破りて此方へ面を出せる人あり その大いさ四斗樽ほどもあらむと思はるゝすさまじきつらつきなるに「さては通り魔ならむ」と慌しく眼をふさぎ程へて再庭を見るに何の變りたる事もなし 折から隣家なる旗本屋敷に人の立騷ぐ氣はひしければ人して問はするにその家の主 亂心してその妻をきりけるとなり、

父の語れる

7

何某とよぶ京の人の許に召し使ふ下男あり 河内の國のうまれにて 折々 今日一日暇たまはれとて出ゆく 何處へゆくと問へば鞍馬なりと答ふ、又何すればぞと問へば 修業の爲と云ふ はじめは一月に一度又は二度なりしが後には つゞけて修業したければとて暇を請ひ宿元にかへりしがその後も時々來りつ その頃三十あまりの男なりし 何某の妻は二十三四にてみまかりしが生前この男と物語るによく氣のあひたるやうに見られぬ 若死する程なればおのづから情細に人しらぬ世の事も餘人にましてさとり得たるならむ (柳田國男氏)

8

ある紳士の子の十三四なるが足に怪我をし 跛をひきつゝ庭をあゆみ居りしが何時か行方しれずになりぬ 父いたく思ひわづらびて身をきよめ 精進潔齋のこる方なく行ひてさて祝詞をよみけるに その後四五日すぎて門口にものの落つるやうなるひゞきあると思へば その子 夢みる人の如くにかへり來りぬ 如何にせしと問へば「御宮と思はるゝ廣き建築物の中へ入りしに十人あまり人つらなり正座の人眼の光殊に星の如く鋭かりき 己をつれゆきし人その人々に禮をせよと云ひしかば恐しきまゝに拜をなしつ しばらくして座にありし人々何處かへ去ると思へば何處となく祝詞よむ聲きこゆ その時 先に末座にありし年頃四十ぢあまりの男と二十あまりの男とすゝみ出でてわれを指しつゝ「こはわが身内の者に候その親いたく思びわづらふと見え候へばかへし遣り候はむ」と云ふ 正座の人「さらばかへせ」と答ふ われそのまゝに再その宮を出でしがいつしか我家にかへり來りぬ」と云ふ その身内なりと云ひし人を考ふるにこのものの叔父とその子と郷里より江戶にうつれりとのみ傳はりていづくにも音信不通なれば それこそ天狗道に入りたると思ひ合されぬとぞ(同上)

9

上總の何某村の農夫の子 十一二の頃 天狗に攫はれしが二十餘年經て兩國橋にすてゆかれつ つれ行かれし時のまゝに萌黃に馬の模樣ある四つ身の衣の背すぢなど綻びたるを着たりとなん

10

ある旅商人 阿波の「いや谷」(平家の落武者のかくれし所)を通りしに、空よりものありて落ち 衣の上に止るをみれば血なり 驚きて上を見るに空にはものの影さへなく唯「何處へ行つた/\」「何處へ逃げた」「土佐のなにがし山に逃げた」など云ふ聲したりとぞ

11

池原香雅とよぶ歌人 播磨の宇野のあたりを通りけるにたそがれ一人の僧に逢ひつ「何處へゆき給ふ」と問へば僧「かしこの穢れし村を燒かむとてゆくなり」と答ふ、香雅うち驚きてしばしものも云はざりしが僧猶云ふ「かしこの二つの燈火あるを見給へ 一は淸けれども一つは穢れたり」香雅見れどもいづれか穢れたりやを解せず、「さればあの村を燒くなり、」とて僧手をあげて指さすと見れば 村忽やけたり 今より四五十年前の物語也、

12

病める男ありしが猫の常に蒲團の上に來たりてのるをいぶせく思ひ 病癒えなば捨てむものをと思ひ居しに 病も癒えたれば猫を捕へすてにゆきしがそのまゝ行方しれずになりけるとなん 又とある家の下男車井戶をくみ居たりしに忽ち井の中に落ちつ 引きあげて問ふに「水をくみて釣瓶をあげむとせしとき見もしらぬ女ありてかなたの綱をつよくひきつ、水くみ上げむとて腰のうきし所なればそのまゝ井戶の中にまろび入りぬ」と答ふ 如何なる怪にや

13

細川長門の守領分にて岩間村の中 小名を泉村と云ふ處あり山にて十八九丁計り上る 山上に愛宕宮あり その後の少し高く平なる地に本宮とて、小宮あり 唐銅の六角なる宮にて上の方圓し その宮のまはりに十三天狗の宮とて、石宮十三あり 古くは五天狗の宮なりしが 後十二天狗となりて宮も十二ありき 然るに長樂寺と云ふ修驗者元より孝心あるものにて、其母が國々の神社佛閣舊蹟など見𢌞りたき由云ふをいかで其子かなへむとて殊に十二天狗に所願し、所願のかなふ迄は、斷食の行を行ひたるに中間に至り山下に蹴落されたり、されどなほこりず更に、斷食の行を爲し果てし後も例の如く西に向びて阿字觀をなしてありけるにある日釋迦如來迎ひに來り給へりとて 空に向ひ莞爾としてとび去りけるが後かへり來りて母を背負ひ、望みの所々五六日の中に見𢌞はらしめ家にかへりて、母に云へるは いたく草臥たり 長ねするとも寐すがた見給ふなとて一間に入りて五六日計りもさめざりしかば母いたく待わびてのぞき見しに 六疊の問もはゞかる計りに大きくなりて寐て居たりしかば あと叫びて逃げのきしに 長樂寺その聲に目をさまし忽傍の襖を蹴破つて飛出でしがそれよりかへり來らずとぞ 又母を𢌞國せしめてこの事必人に語り給ふなと云ひしも母嬉しきあまりにこの事を人に洩らせしかばそれより歸り來らずとも云ふ、その後 麓の村々の家を誰とはしらず 長樂寺も入りたれば精進の膳を一膳まして十三膳備へよとふれたれば 村々の信者集りて講中を作り日々十三膳を備へけりとなん、細川家の留守居役岸小平治と云ふ人國詰にて若かりし時、長樂寺と厚く交りしが強剛にて正直なる人なりし由、(仙童寅吉物語より)

14

江戶小石川天神下に堀江平兵衞と云ふ人あり この養父も平兵衞と云ひしがその一人の子なる何某 寛政五年に故なく家出して行方しれずになりしかば 星埜源左衞門の弟を養子にして今の平兵衞となせし也 然るにかの行方しれずになりし男子、家を出てより十一年後事和三年ゆくりなく歸り來れり、衣服大小履物其餘の物も悉く十一年さきに家を出たる時のまゝにて少しも損はれず 垢つかず 髮月代さへも其時のまゝにて損はれざりけり、父母 驚き悲しみて、何處にありしとたづぬるに、人間界と異る境に行きて在りしが一度兩親に見えむと忍びて來れり これより長く相見る期なしと云ふにぞ父母猶更哭き悲みていかで止まれかしと云へど中々止り難しとて聞入れず 飯を給はれと云ひしかば膳を出せしも 彼方の飯よりは善からずとて多くも食はず、暇を乞ひて立上るを父母其左右にとりつきて、止めむとせしかど振放して出でたるが其後は來らずとぞ、 (同上)

15

わが(筆者平田篤胤を指す)緣者に濱田三次郞と云ふあり これが妹聟に能勢平藏と云ふ町同心ありけり 男子二人女子三人ありけるに五十年ばかり前に平藏故なく家を出でて行方しれず これによりて家斷絶に及びたる故 五人の子等は三次郞引取りて養育し 男子一人は、他家へ養子に遣はして高橋太右衞門と云ふ 然るに今より六七年以前に平藏のもと召つかひたる老女の近在に在るが 太右衝門方に來りて云ふ、「父上平藏樣昔家出し給ひし時の衣服有樣其其儘にて我許に來り給ひ、我今は此世ながら此世ならぬ世界に入りてあり 子等を折々見る事あれど物言ひかくる事能はねば、詮なくすぎぬるなり 今こゝに來れるは 我 家を出しかば 死なざれど 死たりとして 出でたる日を命日と定め佛法風に戒名迄負ほせたり これによりて高く昇り進むこと能はず その方太右衞門方にゆき 戒名をつけて死人扱にする事を止むべしと言傳へよ、との御ことなり」とぞ、 (同上)

16

ある夜 何某とよぶ仕事師 火の見櫓に上りて火事をみつゝありしに空をゆく人あり 年老ひたる男にて目にみえぬものにつるされたる樣なり 天狗の人をつれゆくならむと思はれて恐しかりしとぞ

17

福岡騷絲島郡雷山に獵師ありしがある日山中にて赤ら顏の山伏にあひぬ 山伏云ふ「汝と我と聲くらべせむ」 獵夫心得山伏にうしろをむかせ手にせる鳥銃をうちはなせば 山伏あざわらひ「わが聲をきけ」とて一聲叫びけるが山も谷もふるふばかりの聲なりければ獵夫肝をひやして一散ににげかへりけるとぞ、

18

駿河國磐田郡柴の川上某の子幼きより人に異りしが ある日父を招きて「我今より天狗にならむ、一度その姿を見給へ」とて八疊の間にうちふししが 父恐る/\さしのぞけば既に人の形にはあらで鳥天狗の姿すさまじく一間の中もはゞかるばかりの大きさになりてありしかば びたすら驚きまどひしが子はそがまゝ風のふきわたるやうなる聲して何處へか失せけるとなり、遠州小笠山の奧の院神社はこの天狗をまつれるなりとぞ、

19

愛宕山大權現 強敵退散法に云ふ

太郞坊 火亂坊 三密坊 光林坊 天南坊 普賢坊 歡喜坊 東金坊

皆天狗の名也、

20

伊勢の園のある山寺に如法經行ひける僧の弟子の兒 いづ地ともなくうせて、見えざりけるが一兩日を經て堂の上にて見付けたるに 正念もなく見えけるが暫して本心になりぬ 扨語りけるは 山伏共に誘はれて、時の間に筑紫の安樂寺と云ふ處の山中に行きぬ 老僧の八十あまりなるが世に貴氣にて、其中の尊者と見えしが あの兒こゝへ來よとて、傍に置て あ奴等は所詮なき者ぞ 此に居て物見よと云ふ 賴もしく覺えてあるに、山伏ども舞躍りけるに網のやうなる物空より下りて、引𢌞す樣に見ゆる時に山伏共興さめて逃げむとするに叶はず 網の目より火燃え出て、次第に燃え上りて、山臥共皆燒いて灰になしぬ、暫くありて又 もとの如く、山伏になりて遊びける 老僧あの山伏是へ參れと云って如何に 和山伏よ この兒をとく本の山寺へ具してゆけと云ひければ恐れたる氣色にて具して歸ると覺えつると云ひけり

沙石集

21

慶長甲寅夏叡山の僧侶駿府に到って衆に告げて曰 此頃叡山に奇事あり 覺林房の奴二郞と云ふもの一日忽失ひて數日を經て歸る 人問ふ 何處にゆくと、奴の曰 有あり我を[やぶちゃん注:※は「埒」の「土」を(てへん)に変えた字。]ひ去つて伯州の大山に到る 既に筑紫の彥山に登る 是に於て大山彥山の山伏相共に歸る 時に人々愛宕鞍馬比良より來り會す、一僧あり 上野國より來る、座定まりて、鞍馬の僧正の曰く 久しく奇怪無し 東州西州の合戰今其遠からず 愛宕太郞日く 如何 叡山次郞曰東方必勝たむ 其勢既に見ゆと 言已つて各々本山に歸りぬ 我之を見ると 諸人信ぜず後果して大坂の軍あり

神社考

22

櫻町天皇の元文五年に比叡山の酉塔釋迦堂の御修理ありけるに奉行は江川信樂なる御代官多羅尾四郞左衞門と云ふ人と大津なる御代官石原淸左衞門と云ふ人勤められけるに 石原ぬしの家來に木内兵左衞門と三十餘歲の人ありしが三月七日の申時にふと行方しれずなりしかば方々尋ぬるに彼者の履いたる下駄 行榮院と云ふ寺の玄關前と内庭に片足づゝ落ちてあり あやしみつゝ見るに庭の隅なる辨天の社の處に脇差の鞘は碎かれ 身は鍋づるの如く曲り 脇指に添へたる小刀は三に折りてあり 其邊に下帶も三つにきれてありければ、人々天狗の業と心得て、此處彼處尋ぬるに兔角見えざりければ山内所々の寺々にても祈を始め慈慧大師廟を始め 魔所と云ふ魔所を人を分けて尋ねけるに 其夜丑滿刻前と覺ゆるに何處ともなく大風の吹くが如き音にて 賴まうと賴まうとよぶ聲きこゆ 折しも大雨なるに山は雪ふかく、物のあやも見えわかぬを鈴木七郞と云ふ人 彼聲たづね釋迦堂の庭に出て見るに堂の箱棟に羽形なりの異形の男立居りて恐ろしや下ろし給はれと云ふ 兵左衞門にてはなきやと云ふに然なりと答ふ よく/\見るに、翅と見えしは、破傘ひらきかけたるなり かくて人々より集り、四郞兵衞と云ふ働の者 棟に上り迎ひに來れりと云へば 兵左衞門かの傘をうちすてたり こゝに四郞兵衞は兵左衞門を背おひ帶にてくゝり、腹ばひになりて下りける、三日あり本性になれり 後問ふに、其日の七つ時と覺えし頃、何處ともなく名をよびける故、外に出づるに、玄關の前に小法師一人、黑衣に短きくゝり袴にて兵左衞門とよぶ、彼處に至れば、又一人 顏は赤くて黑髮を亂し引ずるばかりに見えて裝束を着したるが玄關の屋根に上るべしと云ふ故 主人ある身なれば、行がたしと云ふて脇指に手をかけむとせしに 彼異形 奪とりて投付たる其時鞘碎け身は鍋づるの如く曲れり、又下帶をとりすてよと云ふをこは免し給へと云ふに 是非すつべしと云ふ 之をとれば彼異形 之を杖にかくると見えしが忽に三つにきれたり かく玄關の屋根に引上げて此方の申分を背くとて杖にて散々に打擲しけるに長一丈ばかりと覺しき僧の朱の衣着たるが來りて 叱りとゞめ何やらむさゝやくと見えし 其時は三四間も隔てゝ見えけるが 六人ばかりありしと見ゆ かくて異形共我と伴ひゆくべしと云ふ 背きては惡しかりなむと思ひ差圖に從ひければ之に乘るべしとて丸き盆の如き物を出せり 之に乘ければ 彼の小法師 兵左衞門が肩に兩手をかけ下へ押しつけられしと覺えしが其儘地を離れ虛空へ高く上りける 然らば秋葉山へ行くべしとて大なる海の上を通りける 繰りに餘りに恐ろしく思ふ所彼の僧形のもの水不能漂と云へば恐る可らずと云ふ故 眼ふさぎて通りけり、さて秋葉山と覺えて山上に至り見るに十丈ばかりの深き谷底に火ありて燃ゆ 異形云ひけるは汝この下へとび下れと有れども、此火の中に落ちなば燒死ぬべしと恐るるに 彼僧又 火不能燒と云へば恐るゝ可らずと示せしかば 目をふさぎてとび下るに五六疊計りなる平なる岩の上に立止りぬ、異形どもも此處にて少しく休み、又妙義山 彥山 鹿島などへゆき 其外いづくともなく諸方見物せしが 兵左衞門既に十日に餘りぬらむと思ひて、何とぞ暇給はれと云へば 何處よりか白髮の翁出來りて、さらば金銀をとらすべしと云ふ 大判小判一步小間銀 山もりに臺にのせて此金銀何程つかひてもたゆること無き由にて出すを かの僧形のもの云ひけるほ その金受とらば其方二人の伯母の命一年づゝ縮まるべしと云ふ、兵左衞門 伯母の命締まること歎かはしく候へば斷り申すと云へば、異形 其方は奇特なるものなり さらば、一生安穩にくらす樣に祕密の藥法行法を教へむ 其藥種の内一味は當山(叡山?)より外にはなしとて藥法書を傳へ、此事必人に知らすべからず 先三年の間は身心を淸淨にして別けて女の不淨を堅く愼み行法を懈るべからず さて其方をかく戒ましむるは總ての人ども心惡しく山を粗末になし 惡しき心入の諸人に見せしめの爲なり 歸る後に此趣を諸人に傳ふべしとて丑の刻ばかりに本堂の棟に下ろしゝが 彼の異形共は行方しらず僧形のもののみ殘りて、大音にさけびける 其時兵左衝門かく我を救はせ給ふ御坊は何人にて渡らせ給ふと尋ねしかば 我は此山に九百年來住むものぞやと云ひけり それより四郞兵衞來りて下ろしくるゝと思へば かの僧の姿も見えずなりぬとぞ語りし

此叡山天狗の沙汰

23

秋葉其外高き山々に天狗の火とて見ゆることあり 其數あまたにて天狗の事など惡しざまに云ふ人あれば忽ち目近く來りて輝くとぞ 唯怪しきは雷を恐るゝことにて 電し雷とゞろけば皆 雷のきこえぬ方へにげゆきて遂には消失するとなむ、

24

下總國香取郡萬歲村の若者ども五人連立ちて、後の山へ木こりにゆきけるが、少し傍なる山の端に、常よりは汚なげに見る鳶一つ羽をやすめ居たり、それをみて中なる一人が恐しげなる山伏の立居たると云ふ 然るに四人の者の目には唯鳶とのみ見ゆれば云ひ諍ふに 彼者正しく山伏なるものをと云てきゝ入れず、山より歸りて忽熱發して死にける、殘の四人は何事もなかりき 文化頃の事なり、

25

奧州修行の僧 或山中の古き堂に宿す 天狗のすむ由里人云ひければ凄しく覺えて、隱形の印を結び心を靜めてみるに 白く淸げなる法師を手輿にかきて、小法師原二三十人伴して堂の内に入る 此法師、小法師原庭に出て遊び給へと云へばばら/\と出て遊びけり、扨此僧 や御坊御坊と云ふ 見つけられぬと思ひて さむらふと云ふ 御坊の印の結び形惡くて、見ゆるぞ おはしませ教へ申さむと云ふ 心安堵して側によりぬ 細々と教へてさて物見給へ 所詮なき奴原に見せ申さじとて追出したりと云ふ さて印結びてゐたれば よし/\唯今は見え給はぬぞと云つて法師原參候へとて堂の中にて遊び舞躍りて曉、山へかへりけり

沙石集

26

信濃國筑摩郡小見宿なる神明宮の神主寺田何某の甥嘉摠治と云ふもの 十六七歲の頃ふと家を出でてかへらず 如何に尋ぬれ共、行方をしらざりしが七年すぎて後一日衣服も何も家を出たりし時のまゝにて歸り來れり、人々怪しみて、何處へゆきたると問ふに、今は眞田領なる、日知山の山人(大姥大權現)の使者となりたるが一度實家にかへる例なる政 かへり來る也と云ひ 彼方の事を問へど少しもはなさず、止むれ共止らず 即時に出去れりとなん、文化頃の事也

狐狸妖

1

わが父君若かりし時正月五日の夕 年始より歸りつゝ兩國の橋を渡りけるに(西より東へ)一人の若侍とつれになりけり、父少しく醉ひてありしとその侍の父よりも若かりしを侮りしとにて、さまざまの冗談など語りあひつゝ行くに いつかわが家を(小泉町)通りすぎて緑町なる藤堂侯の邸前に來り 忽ちその部外をめぐれる大溝に落ち入りつ、驚きて我にかへれば若侍はいづちゆきけむ見えず 日すでにくれてあたりほの暗きに 刀は鞘走りて逆に溝の中に立ちてありけり 狐などの仕業ならむ、

父より

2

明治三十八年の〔 〕なり、〔 〕の玉子屋の娘市ヶ谷見附内を夕ぐれに通りすぎけるに何となく夢ごゝちになると覺えしが ふと見れば堀ばたの堤へ上る石段の上に、握飯三つ行儀よくならべて置きあり、そのうちに祖母なる媼の島台を持ちてかなたを步みゆくが見ゆ 日頃島台を持ちゆくは祖父のなす事なりしかば 訝しく思ひつゝ おばあさんと聲をかけしに霧の如くきえぬ さては狐などのたぶらかすにやと覺りて急ぎ家にかへりしが 未日くれて間もあらじと思ひしに 早十二時もすぎて父母もふかく氣づかひ今にも人を出して尋ねさせむとする所なりきとぞ

「つね」より、

3

わが母の乳母に「とめ」とよぶがあり その娘「こと」と云へるが本郷のなにがし侯につかへし事あり 折から 大工あまた入りて邸内に普請のことありしが「こと」も亦その大工たちに茶など與ふるを司りぬ その中に一人 面を見るだに虫唾も走らむばかり いやらしき大工ありしが ある夜ふとめさむるに「こと」の夜のものの上にふみまたがりて 兩手に喉をしむる男あり「あなや」と面を見れば日頃いとひにいとひしかの大工なれば「あ」と叫びて絶え入りぬ その聲に人々驚かされて、はせ來ればかの大工は忽ちかき消すやうにうせて 後にほかの娘 頭に血やのぼりたる 滿面紫になりてうち伏し居ぬ かくてあるべきにあらねば直に、駕籠にて折柄その母の奉公せるわが母の家に送り來りぬ 針うち蛭にすはせなどして頭の血をとりたれば程なく全快したれどもその折の面の色は赤みを帶びたる紫にて今も眼をさらずとわが母屡、語り給ふ かの大工を召して尋ぬるに その夜かゝる振舞をせししるしもなく且は面こそ醜けれ絶えて惡心ある者にもあらねば 事なくてゆるされぬ、その折この大工の形にけしたるは かの邸内にすまへる狸なるべしとなり、

母の語れる、

4

伊豆の國下田港へ注ぐ稻生澤川は小川なれど鮎多ければ年々鮎の下る頃は簗をかけて漁するを常としつ ある夜戶田何某と云ふ人 この川の簗場にありて夜のふくるをも厭はず鮎を取り居りしに 忽ちものありて後より背を押しすくめしかば驚きて刎ね返さんとするに磐石の如くにして身動きだにならず 前は稻田 後は木立深き山なれば人通だになく 助けをよぶよすがもなければ暫し身を悶へて苦しみしが やがて稍々輕くなりしかば力をこめて刎ね返すに あたりは人影さへなくして唯 魚藍の中なる多くの鮎悉失せて見えざりしとなり、

5

藤村榮次郞と云ふ經師屋 さる御邸にて鮭の頭を五つ六つもらひこも繩にてぶらさげ 今江木寫眞店となれる土橋わきのどん/\に差かゝりしに 鮭の頭をさげし手 千百斤のものをひくやうにて重さ堪へ難かりしかば他の手に持ちかゆるに再重くなること前の如し さては狐の仕業よと心づきて小脇にかゝへ これにて大丈夫なりとあゆみゆくに 大なる犬一匹道のたゞ中に伏せるがありしが何としけむ誤ちてその尾をふみしかば犬忽けたゝましく吼えてとび起くるに 度を失ひて二足三足跡へさがると見れば犬の姿は煙の如く失せて小脇にしたる鮭の頭もいつしか見えずなりけるとなり、

6

新橋近く竹川町に惠比夷屋(絲屋)布袋屋(呉服屋)と云ふがあり この兩家の土藏に狸すみて屡々人を驚かせし事あり 夜えんほいえんほいの聲きこゆるに出でて見れば人影なきなど殊に多かりき 又この新路を駕籠かきのほいかごほいかごと駕籠かきゆくと見る間に布袋家の土藏の白壁の中へ駕籠人共に吸こまるゝ樣に入りて失せしを見し人あり 又同じ路にて洗髮の女の團扇つかひつゝあゆみゆく後姿を見 何心なく後にしたがひてゆくに 女の背見る見る中に高くなり雲にもとゞかんばかりになれば 思はずあと叫ぶに忽ち煙の如く消えしと見し人もありとぞ

7

維新前の物語なり 橫濱に定番役と云ふがありて外人の警護に當てられ所々の關門につめて鑑札なき侍の通行を禁ずるを役としたり この定番のつめたる〔 〕の番所にて一夜百物語をなし百番に當れるものは太田の陣屋に至り上段の間の床の壁に名刺を貼り來る約束をなせしが 百番に當れる何某は武藝にも昧からず且大膽不敵の名ありしかば事ともせず腰ざし提燈に火をとぼして唯一人陣屋に赴きつ この太田の陣屋は久しく人住まず草長く生ひしげれる中にありて 狐狸の出沒する噂さへきこへしが何某は恐るゝ色もなく 提燈を右手に持ち 傾ける門をくゞりて 草をわけつゝ玄關に至りしに式台に一人の老人あり 丸に梶の葉の紋つけたる麻上下を着て影の如く座し居たるが 何某の來るを見るやよろ/\と立上りて「御案内申しませう」と云ひつゝ何某の左手(提燈を持たざる方)をとり 片手に襖する/\とひらきて先に立ちつ かくして幾つかの間をすぎしが何某つら/\考ふるに夜深き家の中のともしびとては唯腰ざし提燈の朧なる光のみなるにこの老人の衣類面貌悉く晝の如く見ゆるこそ怪しけれさては妖物よと心ひそかに覺りしかば上段の間に入るや提燈を疊に置き右手にて今ひきあけて入りし襖を再はたととざしぬ 〆めこまれしとや思ひけむ老人 俄に手をはなすと思へばばた/\とけたゝましく走りて何方ともなく失せつ 何某心靜に名刺を取り出して床の間の壁に貼り さて老人や如何にしたると五寸あまりおきて立てたる戶の間より外を見れば庭には凄まじき面つきしたる男の身の丈拔群なるが衣冠束帶して唯一人立居たり 刀引ぬきのがすまじと斬りつくればかの異形 忽足をあげてしたゝか何其の脾腹をけりつ 程へて人聲に我にかへれば 刀ぬきもちたるまゝ椽に仆れて氣絶したるなりけり 扶け起して息ふきかへさせたるは同じ定番の誰彼にて 歸りの遲きを氣づかひて來りしと云ふ かくて皆々つれ立ちて番所へかへりしが何某はこれより痛く變化に不覺をとりしを恥ぢて 常に無念也と云ひ居たりしが或夜叉唯獨り太田の陣屋へたづねゆきつ 先の夜の不覺に脾腹にうけし痣の猶癒えざれど 日ごろの恨を返すは今宵なりとそゞろ心いさみて 草むらの露しげきをわけつゝ陣屋に入るに こたびかの老人の姿だになく物音すらきこえざれば 提燈の光をたよりてかの奧まりの間に入るに 四隅に怪しき人ありて影の如く立ちつ こたびはのがさじとその一人にかゝるに 後の異形ばた/\と近づく景色なれば 振かへりてこれにかゝれば又さきに前にありし異形 後よりとりひしがんとす 前をうたむとすれば後より來り右をうたむとすれば左より來り進退既に谷まりしかば心を定めて無二無三にその一人に斬つてかゝるにものともせず疊の上に投げ倒されつ 多く異類異形笑ひのゝしりて打ち蹴りなどさいなむまゝに遂に又氣を失ひぬ こたびも同輩の介抱にて息出でたれどもそれより心狂はしくなりけるとぞ 猶陣屋は其後 定番の人々擧りて狸狩りをなしけれ共遂に何物も獲られざりしとなん

河童及河伯

1

京橋觀世新路に植木屋喜三郞と云ふひとすみけり 妻一人十ばかりなる男の兄一人(妻は痘痕ありて顏の色靑かりしかば夫 妻をよぶに靑鬼と戲れけるとぞ)家内三人の暮しなりしが 偶々妻產をしたれば喜三郞己の手一つにて萬世話しけりある夜仕事より歸りて食事をすませ、四つすぎになりて赤子のおしめを 今の大根河岸へ(その頃棧橋ありき)洗ひにゆきけり 褌一つの裸にて棧橋に下り 獨り一生懸命に洗ひゐたるに十あまりの小供と覺しきもの 忽後より來りてひたと、背に抱きつきければ己の倅と思ひて「野郞何をしやあがる さつさとうちへ歸れ」と云ひしかど少しも離れず足を喜三郞の橫腹にかけ、兩手にて腋の下を擽りはじめぬ 喜三郞或はのゝしり或は身を悶へなどしけれど少しも離れず さては河童か河獺の類にこそと知り 如何にもして離さむと思ひければ次第に後ずさりして徃來まで上りゆき己は仰向きに仆れて背を地にすりつけ又は兩手に力をこめて腋の下の手を拂ひのけなどしけるに かの者遂にかなひ難くやありけむ 忽ち背を離るゝと見る間に 水音高く河の中に跳り入りつ 喜三郞恐しくなりて おしめなど棧橋になげすてしまゝ 家にはせ歸りさて燈火の光にて己の背を妻に見せしむるに、腋の下より背のたゞ中まで一面に蚯蚓腫になりてありしとぞ 喜三郞自身より我母に語りぬ 慶應の初の物語なり、

2

在所中新田と云ふ所に、合羽紳と云ふあり 御洗池めきて池の如きものあり 如何なる旱天にも枯るゝ事なし、夫より用水の堀に續きてありし 此家人なる、細產甚之丞と云ふもの十七八の時分下町の若きもの兩人と同じく水を浴びて、用水堀を潛り競してありしに三人同じく潛りしが何時の程にや水なき所に出でたるに驚きて、見ればきれいなる家居ありて内より機の音聞えしかば、訝しく思び外より聲をかけて此處は何處ぞと云ふに、うちなる人こゝは人の來る所ならず、早く歸れと答へし故、驚きて去らむとすれば又呼止めて、此處に來りしと云ふ事を三年の間はかまへて人に語る事勿れ身に災あらむと云ふ 愈々恐れて去りしが又元の用水堀へ出でたり其年の中に町のもの一人酒に醉ひてふと此事を語りしが程なく死せしかば 甚之丞は見ごりして一生人に語らざりしとぞ

○

1

いにし文化の始蝦夷松前に防人をなせし間のことなり 七ケ濱の内大須と云ふ所にて(十五ケ濱七ケ濱など云びて又其小名ありと 取あつかふ人の爰よりこゝ迄と切ためにわけたり)もがさの流行あり死するも夥し 其頃諸處の墓を掘りて、何者の業にや死人を食ふ事あり、死せし子の菩提の爲又は惡魔よけの爲に其親ども 祈祷などして いと大なる角塔婆を山の頭に立て下ほ大石にて疊みしもありしが一夜の中に塔婆を引拔き石をもなげのけて 土を深く掘返し中なる死人を奪去るなり 如何なる大力のものの惡戲ぞと云ひて有りしがそれより もがさ愈流行して日々死人の數夥しきに 悉 土をうちかへて食はれずと云ふものなし、之を防がむ爲に親共隨分重き石をつみおけ共くふ事更にやまず、其食へるさま 着せたるものを殘して 骨髮共にあともなく食盡すとおぼし唯手首を一つ石の上へ殘し置きし事ありき、雨後にゆきて見れば足蹟とおぼしく 人のうでにて押したる如くなる形にて一尺餞の跡( ※ [注参照]形)あり あるは狩人の打ちたる鹿の皮を剝ぎて肉を外に置きしをも一夜の中に骨迄食盡せり、其頃誰云ふとなく「ほうそうばゝ」と云ふものありて死人を食はむ爲に重く病ませて人を死すとの評ありしかば公儀に訴へて錢砲打の人を下給はらむ事を願へり さる間に所の「きもいり」を務むるものの伜三人(十五 十三 十一也)一度にほうそうにとりつかれしが 唯一夜の中に一度に死たりしかば父狂氣の如くなりて、むざ/\化生の食とはなさじと三人一つ所に埋め十七人して持上げし平めなる大石を上に置き松明を南方に立てて、嚴しく番人をつけ 外に物馴れたる狩人二人を一夜百疋に傭ひて守らせけり、二三日後狩人の言に從ひ松明を消し二人の狩人をして夜まはりさせしに 眞夜中頃何やらむ土を穿つ音聞えしかば、二人ひとしくおそる/\近づきて見れば暗夜の中に何やらむうごめく容子なれば、隱し持ちたる火繩を出したるに忽ちそのもの驚起ちしけはひにて、柴山を分けて逃去りし勢恰飛ぶが如く、しうとなる音して柴木立の折れびしぐる音凄しく英其あほる餘風にて兩人共引動かされて前にのめらむとせし程なりとぞ かの大石もとりのけてありしが番せし人の氣づかざりしは化生の木の葉の如く輕々ととりのけたればにや、夜あけて後みるに その逃去れる蹟凡二丈五六尺計なる柴木立左右に分れ ひたとなびき伏したるさますさまじともすさまじ 唯事なるは三人の子ども一人も食はれず その後は化生も絶えて來らざりしが柴の分れし蹟は、二三年確に見えしとぞ 其頃町の市日に用足さむとて、二人づれにて女の來りしが(五十計の女一人又三十計にて子を負ひたるが一人) 五十計の女ものに怯ぢたる如く 急に氣を失ひけり、市人驚き騷ぎて 水よ藥よと勞はりしが程ありて息出でしをつれの女介抱して伴ひ行きし事あり 其時は何事も語らざりしかど三年の後かの氣を失ひし女の語りしはさいつころ市町にゆきし、にふと向ひの山を見れば其丈一丈餘もやあらむと思はるゝ毛もの大木の切口に腰かけてありしが頭には白髮房々と生ひたるが嵐に吹亂れ つらの色は赤くして面體嫗の如し、眼の光閃きておそろしき事云ふばかりなしさては此頃死人を食ふは此物よと思ひしが餘りの恐しさに五體すくみて氣も失せ侍りしとなん云ひけるとぞ、

[やぶちゃん注:※には凡そ三文字分、手書きの図が入っている。しゃもじの広い方を上にしたような簡素な図で、中ほどの左のくびれがやや外にでっぱっているので、右足の足型かと思われる。]

2

二人組の熊をとる狩人ありしが 熊を求むるとて山に行きしが大木の元に穴ありて、其木に悉 爪にて擦きし跡のあるを見つけ、一人が之を取らばやと云ふを一人は益あらじ確に猿ならむと云ふ、かくて歸りけれどさきにとらむと云ひし人はとかく心すまで、其一人行きてとらむとて出行きしが其の儘歸らず、あとの一人さては猿にとられつるよとて他の人二人たのみ 三人づれにて穴の口をふさぎ 熊とりの仕掛にして長柄の鑓にてつき殺しつ 中に入りてみれば昨日來れる人の橫さしと帶計穴の中にあり、猿の身の丈九尺ありしとぞ、

3

こゝなる家人に菅野三郞次と云ふものあり(若き時の名也 今は、三力と云ふ) 知所は平地にて大みち一里の餘を行かねば山なし 故に薪に不自由なれば 十六七の頃さして役もなき故朝とく起きて一日の薪をとりに何時も山へゆきしに ある朝松山の木の間より女の髮をみだして步みくるを見 何處へゆくものならむ 髮をもとり上ずして早朝に唯一人ゆくはと心をとめてまもりおれば 此方をさして近より來しが松の上より頭計出で面を見合せしに色白く髮は眞黑にて、末は見えず 眼中のいやなる事たとへんものなし 朝日に輝きて恐しかりしかば、薪もすてて逃げ走りしが二度とその山に入らず 思𢌞らせば松山の梢の上に頭の出でしは身のたけ二丈もやあらむ 顏も三尺計のやうに覺えし 之ぞ山女のたぐひなるべし、

幽靈及怨念

1

品川に伊勢屋とよぶ妓樓ありけり おばけいせやの渾名ありて遊女どもゐつかず客もよりつかず追々にさびれゆきしが 某と云へる落語家(先々代の柳橋か)のものずきにもひとりこゝにあがりつ 折柄遊女たゞ三たり居るのみなりしが 二階へも招ぜず部屋にて酒肴などすゝめ やがて床につきしが夜中に、小用に立ち梯子段のほとりなる廊下をすぐるに やつれたる女の病あがりとも見ゆるが梯子段に腰をおろしてうつむき居たり 大かた病人ならむと思ひて厠に入りて用をすませ再梯子段の下を通るに さきの女こたびは、中段に逆にかゝりて髮長くたれ下げて居り、某 怪しく思ひて、部屋へかへり、この事を對方に語れば俄に顏の色かはりて「ぢやあ出たんですよ」と囁くにぞ今更のやうに驚かれし折しも椽側の障子に誰とも知らずさら/\と髮ふるゝものあり、いよ/\心さはぎてまどろむこともならず 夜を侵して己が家に馳せ歸りけるとぞ こはこの家の主邪堅のものにて病みたる遊女を折檻して殺せしよりの祟なりとぞ、 母の話

2

早稻田大學運動部附屬選手合宿所は同大學を去る數町 諏訪の森外山の原の近傍にありしが 間數八間 古き家を買ひて建直せしものなれども南むきのいと明るき家なりき その南棟にそひたる四間の中にて東の十疊は こゝに臥すものの必魘るゝより、不思儀の間なる名を得たり

一夜こゝに四人の選手ら うちふせしがそが中に大村投手のみ何となく寐つかれず 夢うつゝの間に合宿所の南庭に出づるよと思へば、その南にそびへたる數株の檜(高さ七八間)の梢に影の如き女ありて中空に佇みつ 蚊のなくやうなる聲にてまれまれつぶやくをきけば「何です、そんな――過ちで小供を落したつて、――そんなびどい事をして」 大村投手は女のこの言をくりかへすを怪みつゝ思はずその頃行はれたる(人を嘲る言葉也)「ようよう」を口にしたるに女たちまちきと投手をみて「何です ようようなんて」とのゝしりかへしつゝ早くも梢より下りて、むづと投手の腕をとらへ ずる/\とひきずりゆかむとするに投手も今は恐しさと腹立しさとにたへかね 渾身の力をふるひてふりはなさんとすれども及ばず 遂に洞穴めきたる暗きものの中にひき入れられ 女はそがまゝに戶をひきたてゝその口をふさがむとする折からその戶のすきよりかなたをすぐる人影の同じ選手なる大井氏に似たるが見えつ、此處ぞと力をこめて戶を押しあけ脱兔の如く身を免れつゝ無二無三に走りて大井氏とみえたる人の後よりすがりつきぬ こゝに大井氏は夜もすがら眠る難きにふと便通を催したれば起出でゝ厠に入りしに忽に人ありて、けたゝましく厠の戶をあけはなしつゝむづと後よりすがりつきつ、窓を洩る薄明りに面をみれば大村氏なり 顏靑ざめ汗玉をつゞりてけしき唯ならねば「如何にしたる」ととふに唯「こゝは便所か」とのみ答へて又云はず、この騷ぎに皆々起き出で大村氏をかこみて燈の下に集りつゝやがてかたり出づる大村氏の物語に耳をかたぶけしが 前日より飯たきの老婆の手傳に來りし女 之をきゝて云ふ「この家は喜久井町の坂の上――若松町にありし家ならずや」皆「さなり」とうなづけば女又云ふ「されば始より怪しき噂ある家なり、若松町にありし頃この家の乳母 主人のみどり子を過ちて石の上に落せしが 折惡しく腦震盪とやらにて空しくなりぬ、それよりその家の主 この乳母を己の子の仇のやうににくみてとある日ひそかに井戶の中に擠して殺しぬ、その日より夜々怪しきものの姿見ゆとて人も住まずなりつ されば今宵のこともその乳母が祟にやあらむ」 皆 思ひかけず怪しき事きゝたるに面をみ合せつ 女は翌日匆々暇を貰ひてかへり去りぬとぞ

3

桂大和大掾と云へる落語家 芝の三田にすみしが ある年の夏蚊帳をつりてまどろみしに 夢現の中に蚊帳の外に人ありて悄然とうつむきつゝ何事か物云ひたげなる景色なれば「誰ぞ 顏をあげよ」と云ふにかなしげに面をあげつ とみれば己の弟子なる文七(後に三代目翁良三馬)につかへしさん吉とよぶ落語家にて、數年前師匠の許を去り今は、越後新潟のあたりにありと風のたよりにのみきける男なれど 如何にしけむ顏には蠣殼の如きものひたとつきて血さへ滴るばかりなれば「さん吉か 久し振なり されどその顏は何事ぞ」と問へば 答ヘず唯さめざめと泣きて、「御師匠さんすみませんがどうか葬ひを」とのみ云ひて煙の如く消えつ ふと目さめて起出づるに夢とも覺えねば新潟の知人に文をつかはしてさん吉の事をたづぬるに この男、新潟のとある博徒の賭場にて勝負の事より人と爭ひ ついに數しらぬ博徒等に袋叩きにされし上簀卷になして濱邊につれゆかれ海に投入れられては引摺り上げられ 又投入れられては、引摺り上げられ 遂に面も辨ぜぬ迄にさいなまれて死せし由つげ來りぬ さては浮かばれぬまゝに囘向を求むるにこそとて 菩提所なる西の久保廣町、(芝)光圓寺に 厚く葬りぬとぞ (大掾は今の桂文治の祖父也)

4

本所松坂町に甚太郞とよぶ左官ありしがとある冬の夜 神田松枝町に火事ありて、甚太郞は出入場の戶前を打ちにゆきしが 火事やみてもかへり來らず 女房のおきのとよべるがいたく氣づかひて待ち居たるに 夜半すぐる頃戶外に「おきの/\」と二聲三聲甚太郞の聲しければ「はい」と答へて、戶を押しあくるにそれと思ふ人の影さへ見えず いよ/\胸騷がれしが、夜明けて出入先より 甚太郞の昨夜煙にまかれて燒死にし由つげ來りぬとぞ (園喬) (明治の初)

5

本所茅場町に茂太郞とよぶ仕事師ありしがその母 嫁を憎むこと甚しく、折にふれてつらくあたりしが嫁ついに病みて床につきしをいよ/\憎みてとく死ねがしに もてなせしかば嫁もいたく姑を恨みて 恨み死に悶え死しぬ その末期の息をひく折しも 何處よりか烏一羽家のうちにとびり入りつゝ翼をふるひて姑の右の頬をしたゝかうちて去りぬ その時は氣にもかけざりしが 嫁の初七日より右の頬いたく痛みて居も居られず 遂に床につきしが 程へて癒えぬ それより嫁の命日の來る每に右の頬裂くるやうに痛みて必一日うちふさでは叶はざりしとぞ (同上)

6

三代目村井貞吉 貸家をたづねし事ありしが 深川六間堀によき家ありとて知らせ來りしよりゆきて見るに 露路の中なれども家もよく屋貸も廉かりしかば猶家の内みむとて表の戶少し押あけ 中をさしのぞくに 薄暗き中に六十あまりの老婆ありて 後むきに座し居たりつ、疊建具あれば留守番する嫗よと思ひて「御免なさい」「御免なさい」と度々聲をかくれども答へず 聾にもやと思ひて再戶をひき立て傍なる差配の家に至りて 間取りなどきゝ話の序に、「あのお婆さんは、造作の持主ででもあるのですか」と間へば、差配の妻 顏の色土の如くなりて「へえ晝間でも出ますか」と云ひしにぞ貞吉もいさゝかさとりでとりてとりあへず破談になしてかへりぬ、後にてきけば、一年あまり前 金貸の老婆の遺恨か物取りか絞殺されて死せしより、住む人皆怪しき者を見たりとて一月も止るものなかりし家なりしとぞ (明治三十年頃の話か)

7

備後小奴可を去る四里に西城町と云ふあり 明治五六年の頃垂州侯淺野氏 廣島城をすてゝ東京に移らむとし給ひし時城下の百姓共いたく之をなげき無理にも止め奉らむとて騷動せし事ありしが この騷ぎに乘じて日頃 百姓につらかりし庄屋代官などに怨を返さむとて所々に一揆の起る事ありしがその巨魁の一人に秋田久兵衞通稱高久と云ふ人あり 西城町の住なりしが捕へられて入牢申つけられ さまざまの拷問をうけし後遂に斬罪に處せられけるに その夜西城町の同人の住居の戶をうちたゝきて「今掃つて來たあけてくれ」とよぶ者あり 家人その聲をきくに紛れなき久兵衞の聲なれば母親餘人にもましてうちよろこび 戶をひらきて招じ入るゝに久兵衞座敷に上りて、「長々苦しみましたが漸罪をゆるして貰つてかへりました」と云ひしが忽ち霧か煙の如くにきえぬ その時久兵衞の姿は頭に手拭をかぶり居り 母親のみならず座にありし人の皆みたる由なり その後、程なく嚴島より久衞斬罪の報來りしとぞ (石橋臥波氏談)

8

備後小奴可(比婆郡)の戶長に須田胤平(今より二十四五年前の諸 其頃四十才位)と云ふ人あり 動脈瘤を病み久しく自宅の母屋の前に八疊一問の一棟を新築しこゝにすみて專ら養生をつくしけるに 親戚の女來りて病氣見舞をのべて去りぬ、母屋にゆける事ならむと思ひ居りしに程なくしらせ來りて、その女の死をつげつ その女の家は胤平氏の居を去る二里八幡村字受原なりき その八重の間は、東西北三方は、壁にて北に入口あり 南の窓外は一面の田圃にて、いと明き部屋なる由 しかもこは自室の事なり、 (同上)

9

乃木希典氏の幼時(十五六才頃) 父用を帶びて 萩の城下に至りし折の事なり 家を出でしは薄暮 萩に志して玉井山をのぼりその七合目あまりに達せし時は、すでに夜半に及びしが小雨と霧と交々襲ひ來りて、ゆきなやみける折 忽ち一人の婦人ありて氏の目前に現はれつ 暗の夜のあやなければもとより定かには知られねども蛇の目の傘を半ひらけるに上半身は隱くれ 下には白足袋はきたる足のみ鮮にえぬ 狹き路とてゆきすぐるには、傘にふるゝより外なけれど 詮方なければ片手を刀にかけつゝ女の左側をつととほりすぐるに傘さしたる姿は忽ち影の如くきえぬ、然るに猶一町餘りのぼれば再同じ姿ありて行手を遮りしかばこたびも亦その側を通りすぐるに又搔消すやうにうせぬ、とぞ

10

明治三十七年十一月三十日 同氏は、その夜營所の土間に火鉢を置きてその傍に橫はりつゝありしがふと目ざめて起出づるに相封したる腰掛の上に令息保典氏(少尉)のあるを見ぬ 何とて來たれると問へば 父君に逢ひまゐらせんとてと答ふ 見れば副官の徽章をかけず 何とてかけざると再とへば 下にかけて居りと答ふ 折しも人のよび起すに目さむればこは夢にて白井參謀 前に立てり 悄然として云ふ「令息保典氏 初更十時 海鼠山の攻頭路附近を偵察中敵彈に中りて仆れ給ひぬ」思ひめぐらせばその外套も着ざるに副官の徽章を下にかけたりと云へる 夢ならではあるまじき事なり、こは同夜午前二三時の頃の事なりとぞ、

11

何某氏とその令妹の六七才なると とある夏の夜 夕飯を完りて 勝手元にカンテラをとぼしつゝ洗物せる母君と物語りつゝありしに 令妹忽ち「あら駒が來た 駒々」と叫びしかば氏及母君は何處へ來れると問ふに 「其處へ 其處へ」とのみカンテラを指しつ 折しも風なきにそのカンテラの火 じうと音してきえぬ 母君あはてゝ再火を點ずれば 令妹の再「其處に/\」と叫ぶと共に 前の如く音して消えぬ 折から便乘りて駒の病死せる旨をつげ來りぬ 駒とは氏及令妹の乳母の名なり 今より廿七八年以前の事なりとぞ、

12

明治廿九年九月五日の夜 福知山町の山田某氏 母上共に原にゆきしが、十四五間へだてたる藪の傍赤き色したると靑き色したると火の玉二つ 或は上り或は下りせるを見 父と近隣の人々とをよび起してそのほとりを尋ぬるに水死せる女の首ありけり 同年八月三十一日は福知山に大洪水ありて八百五十餘入の溺死者を出せし日なり その女は町資產家何某の女なりとぞ

13

和歌山市餌差町の何某なる人の妻 久しく發狂してありしがある日ふと井戶に落ちて死しぬ 三月の後何某は、後妻をむかへしが七日目の夜半 臺所の方に人のひそ/\とうち語らふ氣はひするに 恐る/\さしのぞけば、死せし先妻と後妻と膳をかこみてむつましげに食事するなりけり 夜あけて妻にとへばさら/\知らずと答ふ 飯櫃を見れば飯へりて居りかゝる事夜な夜なつゞきしかば遂に何某も得堪へずしてその家より他に移りをけるとぞ

14

維新前遠からぬ程の事なり 芝なる何某侯の邸に牢死せる侍ありしがそれより夜々その侍の姿あらはるゝに牢守りの足輕大に恐れまどひて、物慣れたる老人に計りけるにさらば牢の前にはき物を置き給へと云ひければ教の如くなすに果してその後何事もなかりきとぞ

15

靑森縣下北郡田名部町の何某重病にてうちふせしがある夜病人の懷より大なる烏一羽躍り出でしかば看護の人々 驚破魂ぞとひしめきて捕へむとせしが忽ち何處かへ見失ひつ この烏の去ると共に病人も亦息絶えけるとぞ

16

我母八九才の時 五六才の弟と乳母と三人にて銀座の夜店を見にゆき 家は日吉町なれば竹川町より日吉町の大通へ出で母の家(御用達)の店につきて細き露路を曲り左は講繹師鳴川鐵山の家なる所を通りかゝるに 折から燈とぼし頃のほのくらきに母の家の内玄關より黑き鳥一羽ふら/\とび出でつ 劫な心にも恐しかりければあと叫びしがその聲に驚きて人々の馳せ來れる時には、早 鳥の姿も何處へか見えずなりぬ 其夕母の家の番頭にて且 あたりの長家の差配をも兼ねたる橋本喜三郞の妻おえつ 病にてみまかりしが 末期の際にうわことの如く「奧へも(母の家を差す)御暇乞にあがつたからいゝ」とつぶやきしとぞ その時刻を數ふれば母の黑き鳥を見し時刻と符合するも怪し (母は安政四年の生れなり)

17

母の兄四才にて重き痘をやみて死せし時 使のもの本郷追分願行寺へ知らせに行きたるに 未口をびらかざるに取次の納所「坊ちやんがどうかなさりはしませんか」と問ふ 使のもの顏色をかへて何故に知り給ふと云へば納所「さつき迄本堂で遊んでゐらつしやいましたつけ 私も御獨りでゐらつしやる事はなし 妙な事だと思つて居ました」と答へしとぞ

18

〔 〕夜二時近く讀書してゐたるに襖のあく音しければ ふりかへりてみるに なくなれる祖母立ち居たり 幻覺にもやと思ひてつと前をむき暫くありてみかへれば既になくなりたり 其後程なく又外の戶をあけて人の出行く書きこえしが それより又何ものもきこえざりしとぞ

19

大津の(近江)僧何某 夜所用ありて叡山へ登りしが 途にて俄に足すくみ身動きもし難くなりぬ 狐狸などのひそめる叢林の傍をすぐる時には 間々かゝる事あるものなれば今宵もさる事と思ひて折柄暗の夜なれど通ひなれたる山路なれば かねて覺えある路はたの大石に腰かけ陀羅尼十遍ばかり唱ふるに やがて心ちもよく足も輕くなりぬ かくて山頂に至りて房に一夜を明かし 翌朝早く山を下り來るに 昨夜腰かけたる大石のほとりに人の立さはぐを見ればその石の眞上に差出でたる樹の枝に一人の男首縊りてありしとぞ、

20

何某と云ふ學生 東京に遊學してありしに人より最中の折を貰ひその折を机の上にのせたるまゝ外出せしが 歸りて蓋をひらくに二つ三つ人の食ひたるやうなり 留守の間には己の部屋に人も入る筈なければ怪しく思ひ居りしに國許の家より電報來りて 父の死を報じ來りぬ 後にてきけば其父死ぬ前にうつゝともなく「伜にあひ最中の折をひらきてすゝめられたれば二三つ食ひぬ」と云ひけるが其日も其時も 恰その最中の折をのこして外出せしに合したりしとぞ、 (以上二 大塚鐵雄氏談)

呪詛及奇病

1

Andreastage(十一月廿九日夜――三十日朝)の中に PAUL OR PETER に願をかけ祈の歌を三唱し寐床の緣を三度叩きて寐れば必ず未來の夫の顏を夢む この祭日の夜、暗にしたる室に、鏡をかけ 己は裸體になりて手に古箒を持ち、鏡の前に立ちてぢつとその面をみつめつゝ 次第に一足づつ後ずさりして戶口に達しその戶をひらけば その刹那に未來の夫の顏 鏡中に現るゝと云ふ、但その夜の正十二時の鐘を戶口にて聞かざれば不可なり 又同夜十二時、裸體となりて、町の四つ辻へ行き、頭の髮を後へ後へと※[やぶちゃん注:※は「梳」の「木」を(てへん)に変えた字。]き それより細き針にて左の手の小指をさして流るゝ血を三滴地に滴らせ 後を見ずに家にかへりて寐れば、必戀人を夢む 又同夜の午前二時 四角の部屋の中央に鏡を立てその前に四本の蝋燭を燃し懸命に鏡面を見つむれば 戀人の面を見る、Johannisnacht (六月廿四日)に その時咲きそめたる九種の花を九色の絲にてあみし花束を持ち池川又は井戶など大木のある水邊に至り、その水をさしのぞけば必戀人の面をみる その時後を見ずに走りかへりて、花束を枕の下に敷きて寐れば夢に戀人を抱くと云ふ 又鉛の塊を、親讓りの皿に入れてとかし親ゆづりの匙にてかきまはし 他の水を盛れる皿に滴らしてその水中にて固まれる形により 夫となるものの身分を卜ふ もし鉛の形十字架となれば その男の死を意味する也

2

二本にわかれたる車前草を 陰干にしたるに火を點じ 暗室の中にて肺癆を病む人を見れば必 その人の同じ姿のものその人の傍に伏せるを見る その時豫病人につけ置きたるしるし(顏に墨にて點をうつの類)をたよりに 他の同じ姿したるものを刀にても斧にても 思ふまゝに斬れば その病の人必癒ゆと云ふ

3 影の病

北勇治と云ひし人外より歸り來て我居間の戶を開き見れば机におしかゝりし人有り 誰ならむとしばし見居たるに髮の結ひ樣衣類帶に至る迄我が常につけし物にて、我後姿を見し事なけれど寸分たがはじと思はれたり 面見ばやとつか/\とあゆみよりしに あなたをむきたるまゝにて障子の細くあき間より椽先に走り出でしが 追かけて障子をひらきし時は既に何地ゆきけむ見えず、家内にその由を語りしが母は物をも云はず眉をひそめてありしとぞ それより勇治病みて其年のうちに死せり 是迄三代其身の姿を見れば必ず主死せしとなん

奧州波奈志(唯野眞葛女著 仙台の醫工藤氏の女也)

***

ノート斷簡

雪女﨟

大雪の夜であつた、

長岡の町はづれに住んでゐた老年の、鶴屋が町へ酒を買ひに行つて、七つすぎになつてから、雪の白々とつもつた道を獨り、急いで歸つて來た、其鶴屋の老人の家の前は午芳畑で 其むこうが低い藪になつてゐたが、其畠の三尺もつもつた雪の上にこちらへ背をむけてうしろむきに立てゐる女がゐる、

見ると、着た衣も白ければ、帶も白い、さうしてうつむいた襟下も、雪のやうに白いので老人は、びそかに、心にさとつたと見えて、陀羅尼を口に唱へながら家へはいつた、それから、しばらくして燈火をあげて外を窺ふともう白い女はゐなかつた、唯、北の國をうづめる雪がまだやまずにふりしきつてゐた

*

其間誠に亳髮を入れず、劉々然としてなるあるをきくのみ、臺嶺の僧皆抃舞して歌つて日、

衆皆驚博して舌を吐く 舌久しく治らず、

是より、鐵群の英名一世に擾げり、

〔 〕年尊氏の叛するや鐵祥憤激 自ら堪えず、既にして左羽將義貞の竹の下の一戰に敗辱を蒙るをきくに及んで、遂に單身長鯨を刺さむと慾し、北嶺を下りて、天下の利匕首を求め、間行して、密に足賊の陣營を窺ふこと一月、

しかも、未封月豕を屠るの機を得ず、遂に、意を、要撃に斷ちて九國に下り、菊池武重の軍に投じて其國の莊園を□□□と欲し、後 舟を航して、西海に出づ

○

遠い昔の物語である

康樂堂の廊にかけてある太鼓が夜な夜な人もゐないのに鳴つた事があつた、

誰も始めはそら耳だと思ったが一月ばかりと云ふものは、雨の夜風の夜をかゝさずに饗鼕々とびゞいたので、女房たちをはじめ、とのゐの候人まで眉をひそめて はては陽陰の頭を召さうと云ふ事になつたが、思ひがけなく、ある夜かぎり太鼓の音が急に聞えなくなつたのでその沙汰もやがていつとなくやんでしまつた、

其後、大庭の柳が切られ

柳 妖

速い昔の物語りである、

康樂堂の廊にかけてある太鼓が人もゐないのに夜な夜な鳴つた事がある、桐壷の紫の花が暖い雨にぬれる夜も鳴つた、長い廊にこぼれた梨の花にうす月が白くさす夜も鳴つた、女房たちは日がくれると皆肌寒さうに顏を見合せて 明るい部屋に、集まつた、

ある夜 某と云ふ瀧口が康榮堂の棟の陰にかくれて、太鼓のなるのを待つてゐた、夜がふけるといつか太鼓が鼕々となり出した 靑い短い衣を着た手足の枯木のやうな男が後むきになつて、撥をふるつてゐるのである 瀧口は、弓に矢をつがへて、英男の左の眉を射た、射られた男は驚いて堂をとび下りたと思ふと、白い霧になつて消えて仕舞つた、太鼓は其夜かぎり鳴らなかつた、

三四年たつて大庭の年經た柳が大風で倒れた 見ると其南にむいた枝に先年なにがしが射たうす切斑の矢が捕節(すけぶし)まで、深くたつてゐた

○

盛岡の屋敷町です、

黑塀やかなめもちの生垣ばかりつゞいた其春は徃來の水たまりに白い梅の花がちつて垣根ごしに琴の吾がきこえやうと云ふ所です、が其

今はしりませんが其頃には黑塀と かなめもちの生垣とが門なみつゞいて春になると其中でよく紅梅が咲いたものです、

其紅梅が其狹い徃來の水たまりにちるばかりで人通りのすくないどうかすると晝でも垣根ごしに琴の音がきこえやうと云ふ所でしたが

其町のはづれに寡婦ぐらしの花の師匠がすんで居りました 主と云ふのはもう四十を越えたいつも、鼠縮緬の被布を着てゐる切髮の品のいゝ女で二十二三になる娘が一人紫の矢絣りに文金の高髷に結つた色白の細面でどこかうれひの多い顏でしたが はた目にも涙のこぼれるほどやさしく女親につかへるので近所でも襃めぬものはないくらいだつたと申します、

親一人子一人で外には若い下女を一人使つてゐるだけでした

もとは何でも柳川桂の御側用人をつとめた人の妻だとか云ふことで、ほんとうの親一人子一人 其外には、若い下女一人つかつてゐるだけでした

指をおつて數へて見ると、丁度、延享の何年かの大晦日の夜です、此娘も故國(くに)のならはしで牛待を致しました、

[やぶちゃん注:「椒圖志異」原本では「盛岡の屋敷町です、」からここまでのページには落書及び図の書き込みと思しきものがある。⇒そのページの画像へ][]]

床の間なしの八疊の間のまん中に、女の魂を一つ――鏡です――を立て、牛の年牛の月牛の日牛の刻に 牛童子樣の御神を口の中で念じながら 一本燈心の光でぢつと鏡の面をながめると 其の女の一生があり/\と鏡の中にあらはれると云ふ これが故國で信ぜられてゐる牛まちなのです

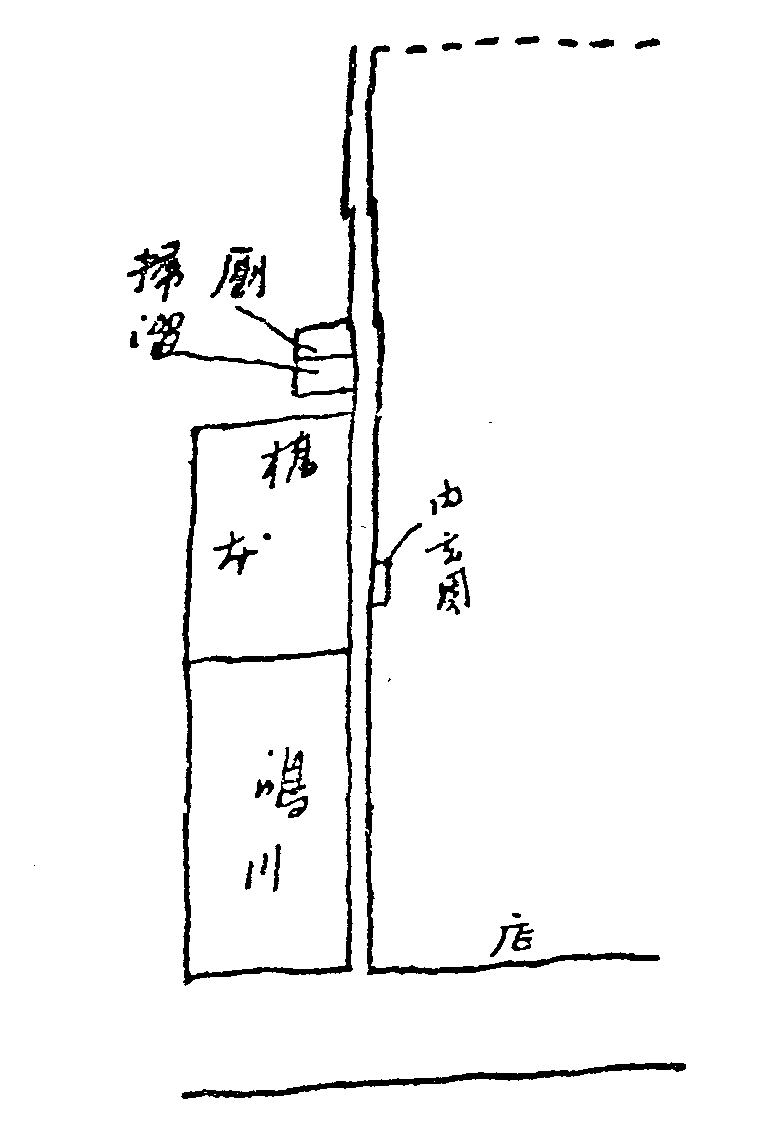

で此の娘も、其晩は八疊の間にはいつて其側の燈明皿からさびしく靑銅の鏡に落ちるうすい燈心の光にぬれながら 亥の刻から兔の上刻までびとりでその奧の間にとぢこもつて居りましたが、さあ夜があけて見ますと かがみも燈明皿もそのまゝで娘がどこへ行つたのかゐなくなつて居りました 其八疊の奧の間と云ふのは、東方が押入で南方が次の間とのさかいのからかみ 北と西が壁とになつてゐるのでどこからどう出たとも思はれません さうして次の間には丁度母がふせつて居りましたので もしその枕もとをとほりぬけてどこかへ行ったとしましても 目ざといとしよりが目をさまさないわけはありますまい、兔に角油のなくなつた燈心の火は 夜のあけるのと一緒にきえましたが それと一緒に娘も見えなくなつたので御座ります

*

寺院と云ふ 大きな美術品は、必ず共存在する土地に鮮な濃い、色彩を輿へずにはすましません

あの、NOTRDAM の石像を暖な光にみちた三月の靑空に望む人がしみ/\ Parisの空氣

巴理にノートルダムがありますし、淺草には觀音堂があります

囘向院 と云ふ名は 私が知つてゐるすべての寺院の名の中で最早く私の心に印せられ同時に又最深く私の記憶に殘つてゐるのです、

囘向院、忘れ難き人々、

草双紙と錦繪と、隅田川

小學校 御竹倉、

○

明和のはじめ江戶日本橋本町に慣字屋惣兵衞と云ふ絲屋ありしが 其娘の御筆と云ふ女ある日乳母丁稚などつれて、赤坂山王に詣でけるに 七つ少し下りに、娘一人のぞきて、乳母丁稚ばかり茫然としてかへりければ 主人「何とて娘はもどらざるぞ」と問ふに、乳母「〔 〕町の裏通まで來りしと覺えしころより心地夢の如くなりてこの家の門に來るまで、前後のことをわきまへず」と答ふ 丁稚に問ひたゞせば皆同じやうに答ふ 主人腹立ちて乳母丁稚ども悉く暇を出し直さま人をやりて娘のゆくへをもとめけれどいづちへ行きけむ影ばかりの手がゝりもなし、

おほ方 神かくしか惡者にかどはかされたるならむなど取沙汰ありしが六七年たちて 惣兵衞勞症にて、空しくなりける時、通夜の人々にまぢりて、かの娘も來たり佛前に三たびぬかづきてそのまゝ立ちて去らむとしければ、惣兵衞の妻あなやと、袖をとりて、泣く/\其後の事をたづねけるに、娘今は、天狗道におちて侍りとのみ答へて再云はず 風のやうにいづくにか出行きぬ 共時も髮かたち昔にかはらず色白く若々しきつくりにて、黃八丈の着物に緋鹿子の帶しめゐけるとなり

[やぶちゃん注:「椒圖志異」原本では、文中の『「〔 〕』は、『「』はママ、〔 〕は一~二字分の空欄である。原本では「明和のはじめ」からここまでのページには落書と思しきものがある。⇒そのページの画像へ[]

[やぶちゃん注:ここに英文と落書が入る。⇒そのページの画像へ]

○

囘向院と云ふ名は、すべての寺院の名の中で恐らく最も早く私の心に印せられて同時に又最深く私の記憶にのこつてゐるものだらうと思ひます、寺院と

私はあの「寺院」と云ふ大きな美術品がその周圍の土地に與へる鮮な濃い色彩からばかりでなく其境内で年々一月と五月とにひらかれた大相撲が囘向院と云ふ名に限りのしれない思ひ出を、

太郞丸は、阿父樣から頂いた白い馬に乘つて 每日、東へ東へと急いでまゐりますとやがて大きな河の岸へ出ました、河には濁つた水が渦をまきながら流れて居りますが、

私の幼い心に 強い、印象を興へたからでせう、あゝ囘向院今でも、その名をきく度に私は何時もさびしいうれしさにつゝまれながら、獨り、過去の殿堂に、跪いてうすぐらい記憶をへだたるやふに しづかにゆらいでゐる燈明の黃色い光を、ながめるやうな氣がします、

暖な秋の日が黃色い銀杏の落葉のちらばつた平な敷石に落ちで其傍に大きな紅顏をぬつた傘をさしかけたしんこやの御ぢいさんの眞鍮ぶちの眼がね、

靑銅の大彿樣の前には、野菊と鷄頭とを插した靑竹の花立があがつて居ます、其大佛樣の下に大きな紅穀染の傘をさしかけた飴やの御ぢいさんが 眞鍮ぶちの目鏡をかけて、つみのない□□を云ひながら小さな屋臺をかこんだ子供のむれを相手に、飴細工の瓢たんをこしらえます、子供たちはぢつと、感心したやうな眼をしておぢいさんの手を見つめます、其中に白い手拭を□□□□□、黃八丈木綿の半纏で小さな子を、おぶった□□□もまじつておりましたが 皆、

[やぶちゃん注:「椒圖志異」原本では「囘向院と云ふ名は、すべての寺院の名の中で」からここまでのページには落書と思しきものがある。⇒そのページの画像へ]]

[やぶちゃん注:ここに落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:ここに落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:ここに“TENGU”と記された落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:ここに欧文のメモと落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:ここに“BotticELLi”(実際には“E”は小文字大)と落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:ここに落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:ここに“YGLAINE”“HANNA”及び「中華民国」「留学生の肖像」と記した落書が入る。⇒そのページの画像へ]

[やぶちゃん注:以上の「椒圖志異」及び「ノート斷簡」の原文入力については、岩波版旧全集初版を用いた。]

「椒圖志異」補遺

奈良の※[やぶちゃん字注:※=木+(愕-りっしんべん)]嚴寺の庭に大きな橘の木があつた

ある年の秋、黃色い衣を着て小さな黑い烏帽子をかぶつた、老人が此寺へやつて來た さうして 此橘をなでながら さも名殘り惜しさうに、ため息をついて呟いた、

「枯れるのう 久しい馴染みぢやが しかたがない」

さうすると 其語もまだ完らないのに、見る見る葉が萎み枝がたれて、橘は、枯れてしまつた、

寺の僧は 老人が橘を枯らしたのだと思つて、老人を捕へて、嚴しく問ひただしたが 笑つて一言も答へない、

遂に捕へて 訴へやうとすると、老人は嗽がしたいから水をくれと云ふ、 早速水を桶に汲んでわたすと、いきなり其中に踊りこんだ 見えなくなつてしまつた、

僧は 怒つて水を地〔に〕こぼした、桶のなかには何もゐない、

其翌年、橘の諸兄が亂を起して亡された、僧は、やつとあの黃色い衣に烏帽子をかぶつた老人が誰だか判つたと云つた、けれども人が其名をたづねると苦笑して 答へなかつた

[やぶちゃん注:以上の「椒圖志異」補遺の入力については、葛巻義敏編岩波書店刊「芥川龍之介未定稿集」初版を用いた。なお、文中の〔 〕は編者葛巻氏の補ったものである。][]]