心朽窩 新館へ

鬼火へ

八木重吉詩集 秋の瞳 附やぶちゃん注

[やぶちゃん注:夭折の詩人八木重吉(明治三一(一八九八)年~昭和二(一九二七)年)の公刊処女詩集「秋の瞳」(大正一四(一九二五)年)の初版形を出来る限り忠実に復元した。底本は私の所蔵する昭和五八(一九八三)年日本近代文学館刊「名著復刻詩歌文学館 紫陽花セット」を用いた。本電子化は私のブログ・カテゴリ『八木重吉「秋の瞳」』で二〇一三年十一月二十七日に始動し、二〇一四年三月二十七日に終了した。本詩集は各字字間がやや広く、標題なども四文字までは非常に大きく字間がとられている。それも本サイト版ではなるべく再現した。本サイト版は私のブログ「鬼火~日々の迷走」開設九周年記念として再度、全詩を検証し直し、注も一部改稿してある。【二〇一四年七月六日】――遠い昔の或る少女の思い出に――

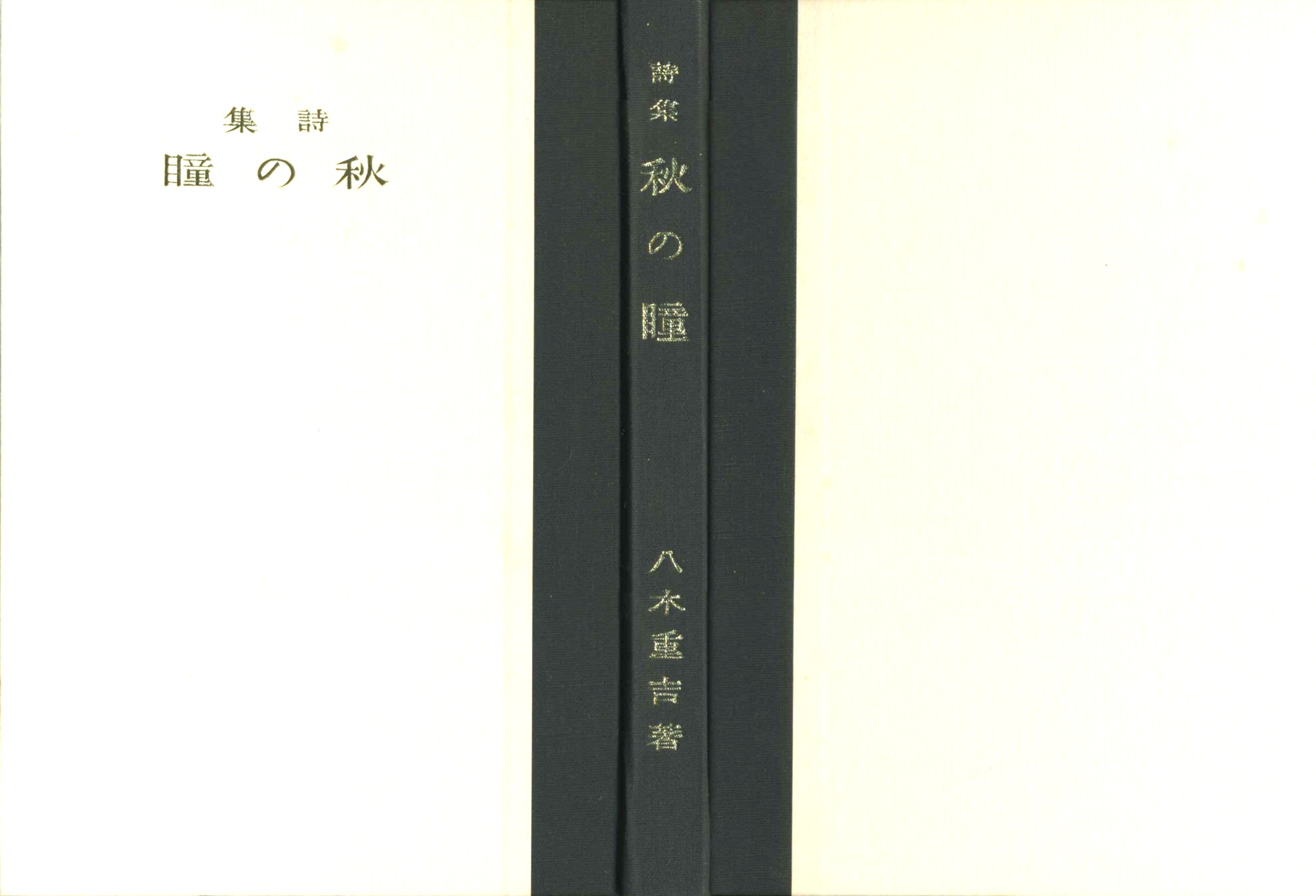

詩集 秋の瞳 八木重吉

[やぶちゃん注:表紙・背・裏表紙。]

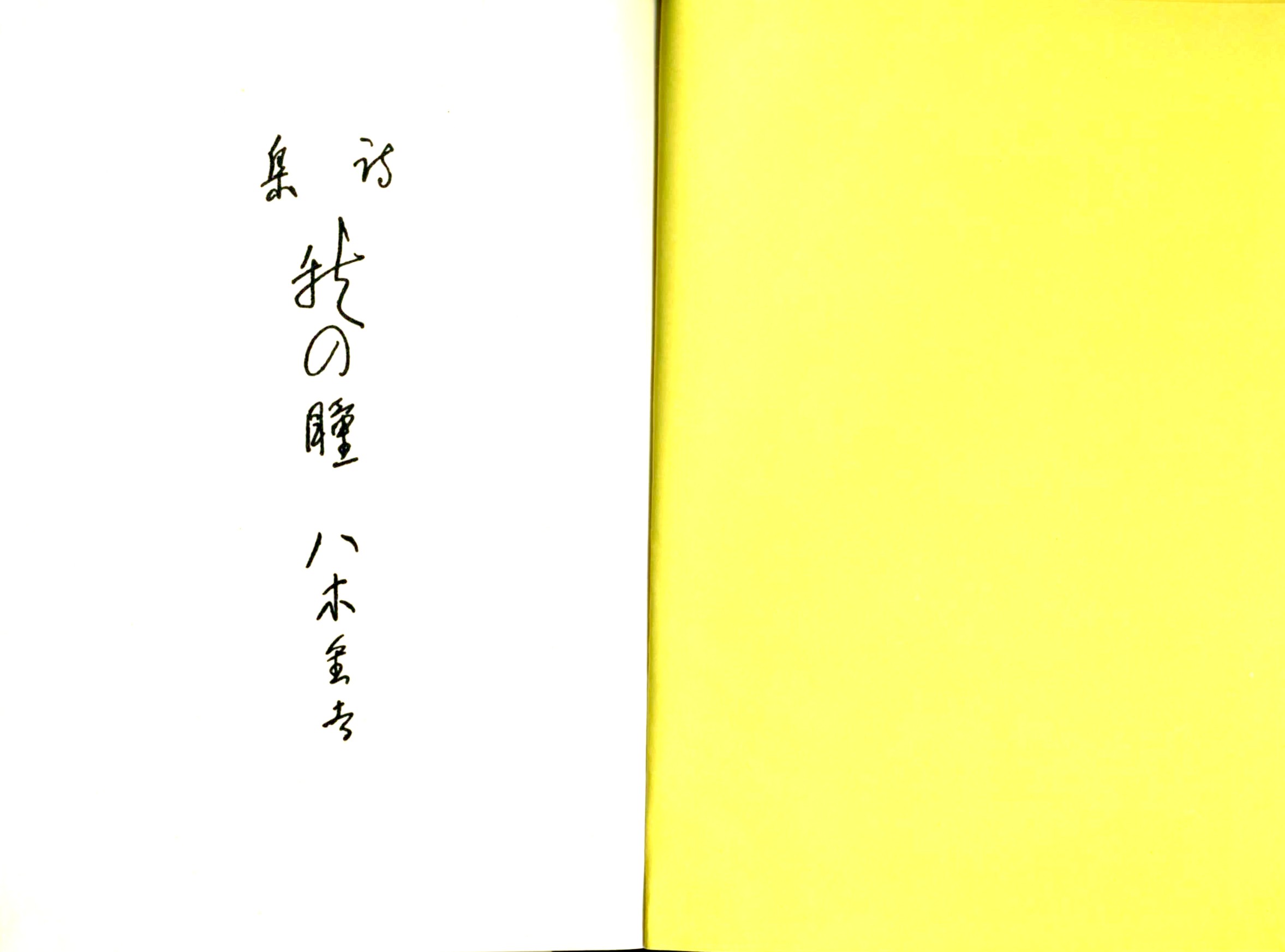

詩集 秋の瞳 八木重吉

[やぶちゃん注:扉。手書き。]

卷 首 に

八木重吉君は、私の遠い親戚になつてゐる。君の阿母さんは、私の祖母の姪だ。私は、祖母が、その一人の姪に就いて、或る愛情を以て語つてゐた事を思ひ出す。彼女は文事を解する。然う言つて祖父はよろこんでゐた。

私は二十三の秋に上京した。上京の前の一年ばかり、私は、郷里の小學校の教鞭をとつてゐたが、君は、その頃、私の教へ子の一人だつた。――君は、腹立ちぽい、氣短な、そのくせ、ひどくなまけ者の若い教師としての私を記憶してくれるかも知れないが、そのころの君の事をあまりよく覺えてゐない。唯、非常におとなしいやゝ憂欝な少年だつたやうに思ふ。

小學校を卒業すると、君は、師範學校に入り、高等師範學校に入った。私が、その後、君に會つたのは、高等師範の學生時代だつた。その時、私は、人生とは何ぞやといふ問題をひどくつきつめて考へてゐるやうな君を見た。彼もまた、この惱み無くしては生きあはぬ人であったか? さう思つて私は嘆息した。が、その時は私はまだ、君の志向が文學にあらうとは思はなかつた。

君が、その任地なる攝津の御影から、一束の詩稿を送つて來たのは去年の春だった。君が詩をつくつたと聞くさへ意外だつた。しかも、その時が、立派に一つの境地を持つてゐるのを見ると、私は驚き且つ喜ばずにはゐられなかつた。

私は詩に就いては、門外漢に過ぎない。君の詩の評價は、此の詩集によつて、廣く世に問ふ可きであつて、私がここで兎角の言葉を費す必要はないのであるが、君の詩が、いかに純眞で淸澄で、しかも、いかに深い人格的なものをその背景にもつてゐるか? これは私の、ひいき眼ばかかりではなからうと思ふ。

大正十四年六月

加藤武雄

[やぶちゃん注:加藤武雄(明治二一(一八八八)年~昭和三一(一九五六)年)は小説家。神奈川県津久井郡城山町(現在の相模原市緑区)生。高等小学校卒業後、小学校訓導を務めながら投書家として次第に名を知られるようになった。明治末に新潮社創始者佐藤義亮と親しくなり、明治四四(一九一一)年に新潮社に入社、編集者として『文章倶楽部』『トルストイ研究』などの編集主幹を務めた。大正八(一九一九)年に農村を描いた自然主義的な短編集「郷愁」で作家として認められた。後、通俗小説・少女小説作家となって大正末から昭和初期にかけては売れっ子作家として中村武羅夫・三上於菟吉らとともに一世を風靡した(三作家の作品を併載した「長編三人全集」も刊行されている)。戦時下にあっては戦意高揚小説を書き、戦後も通俗小説を量産したが、今では最早忘れられた作家と言ってよい(以上は主にウィキの「加藤武雄」に拠った)。その忘れられた作家の「卷首に」の後に今も愛読者の絶つことのない重吉のあの「序」が配されているのは何に不思議な縁を感ずるではないか。なお、彼は重吉より十歳年長であった。個人サイト「屋根のない博物館ホームページ」内のこちらのページに、本詩集出版に関わる加藤武雄の尽力の記載が詳しい。それによれば、加藤武雄は大正一四(一九二五)年八月発行の『文章倶楽部』八月号の中で、「緑蔭新唱 新進四家」と題して松本淳三・三好十郎・宮本吉次三名の詩人とともに、初めて八木重吉の九篇の詩を紹介(リンク先に同号「緑蔭新唱 新進四家」の画像有り)、『また同号には加藤武雄の執筆と思われる、重吉の詩集「秋の瞳」の宣伝文も添えられてあ』ると記しておられる。リンク先に示された、その宣伝文を以下に電子化しておく。

*

八木重吉詩集 菊半版特裝美本百六十頁

詩集 秋の瞳 定價七拾錢 送料六錢

新詩人の新詩集!

眞詩人の眞詩集!

此の詩の著者は、この數年の間、默々として、一人、詩を作つてゐた。詩壇とか、さういふものとは絶對に無關係に、乾燥な、散文的な空氣の中で、友もなく、師もなく、たとへば、曠野に歌ふ一羽の鳥のやうに、その感じ、思ひ、考へた事を歌ひ續けてゐた。心境は月光の如く靜かに、神經は銀針の如く尖鋭に、しかも、常に人間性の根本に立つて、自由に、恣に歌ひつゞけた此等の詩は、雜音に充つる現今の詩壇に朗かなる一道の新聲を傳ふるものであらう。

發賣所 東京牛込・矢來 新潮社 爲替貯金口座 東京一七四二

發行所 東京市小石川區西江戸川町 富士印刷株式會社出版部

*

広告の実際の字配はリンク先を見られたい。本広告が加藤本人の執筆になるという推定は他の情報でも見られ、私もその広告文からも加藤のものと考えてよいと思う。

「小學校を卒業すると、君は、師範學校に入り、高等師範學校に入った」ウィキの「八木重吉」によれば、重吉は東京府南多摩郡堺村(現在の東京都町田市相原町)に生まれ、神奈川県師範学校(現在の横浜国立大学)を経て、東京高等師範学校の英語科を大正(一〇一九二一)年に卒業、兵庫県の御影師範学校(現在の神戸大学)、次いで大正一四(一九二五)年から千葉県の柏東葛中学校(現在の千葉県立東葛飾高等学校)で英語教員を務めたとある。

「攝津の御影」旧兵庫県武庫郡御影町。現在は兵庫県神戸市東灘区御影地区。]

序

私は、友が無くては、耐へられぬのです。しかし、私

には、ありません。この貧しい詩を、これを、讀んでく

ださる方の胸へ捧げます。そして、私を、あなたの友

にしてください。

[やぶちゃん注:ここは敢えて一行字数を底本と同一にした。]

目 次

[やぶちゃん注:ここに詳細「目次」が入るが、省略する。本文との異同は以下の通り。但し、専らポイントの関係と思われる傍点・傍線を除くルビの欠落については掲げない。

・「白い 枝」(本文「白い枝」)

・「咲く 心」(本文「咲く心」)]

・「死と 珠」(本文「死 と 珠」)

・「花と 咲け」(本文「花と咲け」)

・「白き 響」(本文「白き響」)

・「わが 兒」(本文「わが兒」)

・「大木を たたく」(本文「大木 を たたく」)

・「鳩が 飛ぶ」(本文「鳩が飛ぶ」)

・「あをい 水のかげ」(本文「あほい 水のかげ」)

・「沼と 風」(本文「沼と風」)

・「毛蟲をうづめる」(本文「毛蟲を うづめる」)

これだけが他の異同と異なる特異点であることに注目されたい。

・「空と 光」(本文「空と光」)]

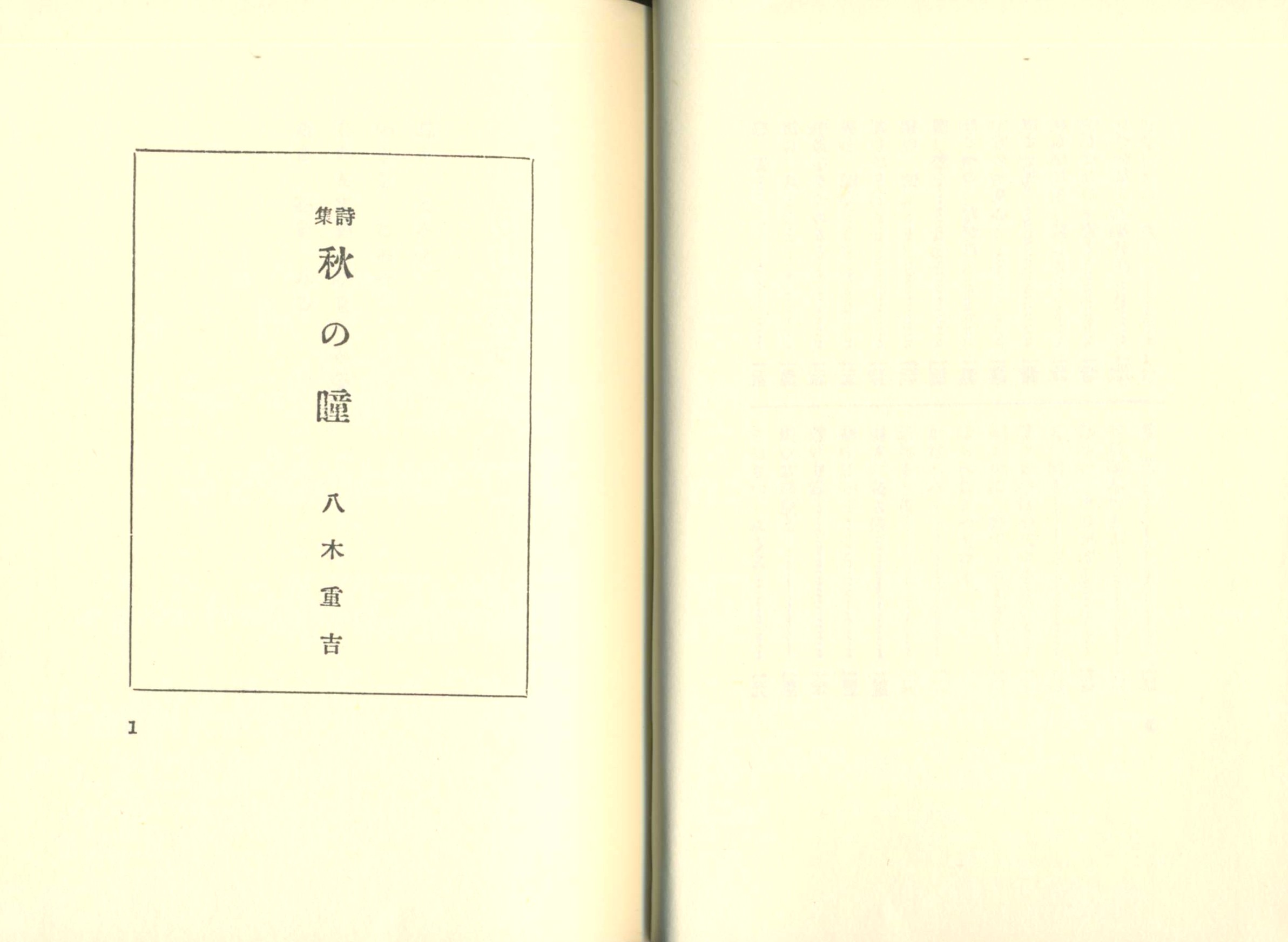

詩集 秋の瞳 八木重吉

[やぶちゃん注:標題紙。黒枠有り。画像の通り、「詩集」は横書。本文は「3」の左頁から開始する。]

息を 殺せ

息を ころせ

いきを ころせ

あかんぼが 空を みる

ああ 空を みる

白 い 枝

白い 枝

ほそく 痛い 枝

わたしのこころに

白い えだ

哀しみの 火矢

はつあきの よるを つらぬく

かなしみの 火矢こそするどく

わづかに 銀色にひらめいてつんざいてゆく

それにいくらのせようと あせつたとて

この わたしのおもたいこころだもの

ああ どうして

そんな うれしいことが できるだらうか

朗らかな 日

いづくにか

ものの

落つる ごとし

音も なく

しきりにも おつらし

フヱアリの 國

夕ぐれ

夏のしげみを ゆくひとこそ

しづかなる しげみの

はるかなる奧に フヱアリの 國をかんずる

おほぞらの こころ

わたしよ わたしよ

白鳥となり

らんらんと 透きとほつて

おほぞらを かけり

おほぞらの うるわしいこころに ながれよう

植 木 屋

あかるい 日だ

窓のそとをみよ たかいところで

植木屋が ひねもすはたらく

あつい 日だ

用もないのに

わたしのこころで

朝から 刈りつづけてゐるのは いつたいたれだ

ふるさとの 山

ふるさとの山のなかに うづくまつたとき

さやかにも 私の悔ゐは もえました

あまりにうつくしい それの ほのほに

しばし わたしは

こしかたの あやまちを

讚むるようなきもちになつた

[やぶちゃん注:「悔ゐ」はママ。最終行は、一行字数が制限された底本で、

こしかたの あやまちを 讚むるようなきもちになつた

と表記出来ないことからなされた特殊な改行であろうが、本電子化では底本を「忠実に」再現することに眼目をおくことから、かく標記した。向後、この注は略す。]

しづかな 畫家

だれも みてゐるな、

わたしは ひとりぼつちで描くのだ、

これは ひろい空 しづかな空、

わたしのハイ・ロマンスを この空へ 描いてやらう

[やぶちゃん注:「ハイ・ロマンス」高雅な恋の物語りか。私は至上の愛と訳したい。]

うつくしいもの

わたしみづからのなかでもいい

わたしの外の せかいでも いい

どこにか 「ほんとうに 美しいもの」は ないのか

それが 敵であつても かまわない

及びがたくても よい

ただ 在るといふことが 分りさへすれば、

ああ、ひさしくも これを追ふにつかれたこころ

一群の ぶよ

いち群のぶよが 舞ふ 秋の落日

(ああ わたしも いけないんだ

他人も いけないんだ)

まやまやまやと ぶよが くるめく

(吐息ばかりして くらすわたしなら

死んぢまつたほうが いいのかしら)

[やぶちゃん注:「まやまやまや」当初、重吉の造語のオノマトペイアかと思っていたが、どうもこれはある種の方言なのかも知れない。りらさんのブログ「ほげほげ日記」の「まやまや」に千葉県(? ブログ記事から推測)「細かい霧雨が降っている」という状態を指すらしいという記載があり、これはブヨが五月蠅く面前を過ぎるという状態とよく似ているように思われ、しかも重吉は千葉県の柏東葛中学校(現在の千葉県立東葛飾高等学校)で英語教員を務めてもいる。]

鉛と ちようちよ

鉛のなかを

ちようちよが とんでゆく

花になりたい

えんぜるになりたい

花になりたい

無造作な 雲

無造作な くも、

あのくものあたりへ 死にたい

大和行

大和の國の水は こころのようにながれ

はるばると 紀伊とのさかひの山山のつらなり、

ああ 黄金のほそいいとにひかつて

秋のこころが ふりそそぎます

さとうきびの一片をかじる

きたない子が 築地からひよつくりとびだすのも

うつくしい、

このちさく赤い花も うれしく

しんみりと むねへしみてゆきます

けふはからりと 天氣もいいんだし

わけもなく わたしは童話の世界をゆく、

日は うららうららと わづかに白い雲が わき

みかん畑には 少年の日の夢が ねむる

皇稜や、また みささぎのうへの しづかな雲や

追憶は はてしなく うつくしくうまれ、

志幾の宮の 舞殿にゆかをならして そでをふる

白衣の 神女は くちびるが 紅い

[やぶちゃん注:「皇稜」は「皇陵」の誤植であるがママとした。「舞殿」の「まひでん」のルビの「で」は私の底本ではカスレが生じて、右上方に「ゝ」のようなシミがあるのみであって「で」には見えないが、訂した。なお、「皇稜」であるが、これを私は重吉は「くわいりよう(こうりょう)」と読ませていると読む。本詩はかく読んでもらいたいと重吉が考えた訓読語や多少難読と思われる語彙に例外的に多くのルビが振られている。にも拘わらず、重吉がここに「みささぎ」とルビを振らなかったこと、しかもこの行では直下に「みささぎ」(皇陵)という当の和訓がそのまま出現していることから考えれば、重吉がこれを音読みで「くわうりやう」と読んでいることは言を俟たないからである。

「志幾の宮」これについては倭建命(死後、白鳥と変じたヤマトタケルは河内国『志幾』で白鳥陵として祀られたが、後に再び白鳥となって飛び去って別の地に落ち着いたとされ、現在、宮内庁は三重県亀山市能褒野王塚古墳と大阪府羽曳野市軽里大塚古墳の二つをその『志幾の宮』とも言うべき「白鳥陵」に比定しているが、これは神社ではなく神楽を催すような舞殿もなく、そもそも孰れも「大和」ではない)や雄略天皇(「古事記」は彼が構えていた宮殿を『斯鬼の宮』と呼んだことが記されてあるがこれは宮殿であって神社ではなく、そもそも場所が比定されていない……と後にここでこの探査をやめたのが大きな誤りであったことに気づいた)など、いろいろ調べては見たものの、腑に落ちる場所がない。検索ワードをいろいろと組み合わせてリファレンスしてもピンとくる場所が出て来ない。本詩を注釈しているものも見当たらない(私は彼の詩の注釈本さえも所持していない)。いや、そもそもが如何せん、奈良・京都に不案内な迂闊な中年の私にはこれが限界であったのだ。ただ、暗愚な私にも分かることは、これは間違いなく重吉の嘱目したズームの実景で、大和に実在する神社の神楽舞の巫女を描いているということで、その神社と「志幾」という語が結びつく場所でなくてはならないということだけである。お手上げとなった昨日、古都を愛することでは教え子の中で右に出るものはあるまいと思う青年にこの神社の比定を依頼してみた。以下は昨夜、彼から送られてきたメールである。

《引用開始》

先生。

三輪山麓にある大神神社がこの『志幾の宮』なのではないかと、私は想像します。以下理由を述べます。

初めてこの句に接したとき、私は遠い昔に憧れを抱きながら夢想する詩人の心の中のイメージなのだろうと、軽く素通りしておりました。しかし神女の紅いくちびるは実景であるという先生のご指摘には、大きく頷けるものがあります。

では『志幾の宮』はどこなのか……。かかる名を有する奈良県内の神社は、私も知りません。調べたところ、そもそもこれは雄略天皇の頃の宮の名で、河内地方にあったとされています。しかし、ここでいう『志幾の宮』は明らかに大和国の中です。恐らく『はるばると 紀伊とのさかひの山山のつらなり』が眺められる奈良盆地のどこかです……。

ここで思い当たるのが、発音が同じ現在の奈良県磯城郡です。磯城というのは、奈良盆地の中東部から南部にかけての由緒ある地名です。現在の磯城郡の範囲は田原本町、三宅町、川西町に限られており、詩人がわざわざ訪れるような由緒ある古い神社はこの範囲になかなか見出せません。しかし詩人が散策したであろう大正末期、磯城郡は、三輪、初瀬、多武峰をも含む広い地域を含んでいた。つまり、大神神社、長谷寺、談山神社をもその中に包摂していたのです。

大神神社のある三輪山麓のややせりあがった傾斜地からは、遠く紀伊との境の山々である金剛山系も見はるかすことが出来ます。そして大神神社の巫女さんの美しさは、知る人ぞ知る……なのです。私は小学四年生の頃に同級生四人で訪れた時の大神神社の清清しい印象を今でも忘れることが出来ません。

《引用終了》

平凡社の「世界大百科事典」に、磯城は奈良盆地中東部一帯を指す地名で師木・志貴などにも書くとあり、「日本書紀」神武即位前紀には磯城邑が見え、ここには兄磯城・弟磯城という有力豪族があって後に弟磯城が磯城県主となったとある。磯城県は四~五世紀頃の成立とみられるが、その地域が中心となって奈良時代の城上郡・城下郡が出来、崇神天皇の磯城瑞籬宮・垂仁天皇の纏向珠城宮・景行天皇の纏向日代宮・欽明天皇の磯城嶋金刺宮などが営まれたことが「日本書紀」に見えるとし、この地域は磐余地域とともに狭義のヤマトの主要部分を占めており、古代の政治・文化の中心であった、と記す。因みに私が探索をやめてしまった雄略天皇の宮である「斯鬼の宮」の比定地の一つに大和の磯城とする説がある(個人サイト内の「『古事記と天武天皇の謎』を読む」の『「斯鬼宮」を雄略天皇の宮としてよいだろうか』などを参照した)。

いや――何より彼のメールの目から鱗であったのは、検索で八木重吉の本詩と三輪明神(=大神神社)の酒祭りの巫女の舞姿の画像を探し当てながら、根拠が書かれていないことから等閑にしていた、個人のブログ文殊氏の「硯水亭歳時記Ⅱ」の「三輪明神の酒祭り」のページこそが――ズバリそれであった――という事実であった。なお、この写真を拝見すると、巫女の舞が行われているのは恐らく拝殿の周囲の廻廊と思われるが、静御前の舞が行われたのが鶴岡八幡宮本殿の周囲にある廻廊であった如く、神社の廻廊とは同時に神に奉ずるための神楽舞の舞殿でもあった。従って重吉の「舞殿」の語彙には何らの問題もない。

ウィキの「大神神社」によれば、ここは日本で最古の神社の一つとされ、三輪山自体を御神体としており、本殿を持たず、拝殿から三輪山自体を神体として仰ぎ見る古神道(原始神道)の形態を残している。自然を崇拝するアニミズムの特色が認められるため、三輪山信仰は縄文か弥生にまで遡ると想像されているとし、例年十一月十四日に行われる醸造安全祈願祭(酒まつり)で拝殿に杉玉が吊るされる、これが各地の造り酒屋へと伝わったとある。そして先に示した「硯水亭歳時記Ⅱ」の「三輪明神の酒祭り」で文殊氏はそこで『清純な巫女達の、清楚な舞が続く。まるで一緒に大神さまに面対しているような錯覚がする』と語っておられ、それにコメントを寄せた道草氏が本詩を全文引用、さらにそれに文殊氏が『八木重吉先生の詩は、大和の雰囲気を伝えてあまりありますねぇ』と感慨を漏らされておられるのだった。……とっくに私にヒントは与えられていたのに……愚鈍な私は愚かにも具体的根拠事実という下らぬ拘りからこれを無視していたことに忸怩たるものを感じざるを得ない。これを暗愚と言わずして何を暗愚と言おう……。なお、この巫女の舞は大神神社公式サイトの「今月・来月のお祭り」「一年のお祭り」を見ると、この「酒まつり」以外にも、毎月朔日に拝殿に於いて行われる「月次祭」、「卯日祭」など、それぞれの祭りの解説の脇には美しい巫女の舞い姿が載っている。

いや――しかし私は思うのだ――何よりも私の心に腑に落ちたのは愛する教え子の最後の一文、『私は小学四年生の頃に同級生四人で訪れた時の大神神社の清清しい印象を今でも忘れることが出来ません』――これに優る同定の確信はなかった。……『大神神社の巫女さんの美しさは、知る人ぞ知る……なのです』……三輪明神、三輪神社とも呼ばれる大神神社の巫女の舞いを知る人は誰もが「具体的根拠」など不要で、この詩がここのものと分かっていたのだ。……私は教えてくれた教え子といつか、この巫女の舞いを見に行こう……]

咲 く 心

うれしきは

こころ 咲きいづる日なり

秋、山にむかひて うれひあれば

わがこころ 花と咲くなり

劒を持つ者

つるぎを もつものが ゐる、

とつぜん、わたしは わたしのまわりに

そのものを するどく 感ずる

つるぎは しづかであり

つるぎを もつ人は しづかである

すべて ほのほのごとく しづかである

やるか ⁉

なんどき 斬りこんでくるかわからぬのだ

壺のような日

壺のような日 こんな日

宇宙の こころは

彫みたい!といふ 衝動にもだへたであらう

こんな 日

「かすかに ほそい聲」の主は

光を 暗を そして また

きざみぬしみづからに似た こころを

しづかに つよく きざんだにちがひあるまい、

けふは また なんといふ

壺のような 日なんだらう

[やぶちゃん注:二箇所「壺のような」の「ような」はママ。「!」の後には表記通り、字空けはない。]

つかれたる 心

あかき 霜月の葉を

窓よりみる日 旅を おもふ

かくのごときは ぢつに心おごれるに似たれど

まことは

こころ あまりにも つかれたるゆえなり

[やぶちゃん注:「ゆえ」はママ。老婆心乍ら、正しくは「ゆゑ」である。]

か な し み

このかなしみを

ひとつに 統ぶる 力はないか

美しい 夢

やぶれたこの 窓から

ゆふぐれ 街なみいろづいた 木をみたよる

ひさしぶりに 美しい夢をみた

[やぶちゃん注:二行目は私には不審な文字列である。朗読するにしても「街なみいろづいた」と連続して読み、間をとって「木をみたよる」と詠ずることは不可能である。少なくとも私にはそのような不達意の朗読は出来ないし、重吉自身がそのような不連続な詩句文字列をわざと配するとは思われない(「街なみいろづいた」に掛詞的なこじつけた解釈をすることは可能であるにしても、そのような解を私は認める気は毛頭ない)。格助詞「の」の脱字などの可能性が全くないとすれば、せめても、

ゆふぐれ 街なみ いろづいた 木をみたよる

又は、

ゆふぐれ 街なみ いろづいた木をみたよる

と表記されたものとして朗読する以外にはあるまいと私は思う。この詩について誰も何も言っていないようであるが、これは馬鹿な私だけの違和感なのだろうか? 歌曲になっているらしいが(鈴木英明「八木重吉の詩による四つの歌曲」)、一体、どうやって歌っているものであろう? 愚鈍な私は是非に識者の方の御教授を乞いたい。]

心 よ

ほのかにも いろづいてゆく こころ

われながら あいらしいこころよ

ながれ ゆくものよ

さあ それならば ゆくがいい

「役立たぬもの」にあくがれて はてしなく

まぼろしを 追ふて かぎりなく

こころときめいて かけりゆけよ

死 と 珠

死 と 珠 と

また おもふべき 今日が きた

ひびく たましい

ことさら

かつぜんとして 秋がゆふぐれをひろげるころ

たましいは 街を ひたはしりにはしりぬいて

西へ 西へと うちひびいてゆく

空を 指す 梢

そらを 指す

木は かなし

そが ほそき

こずゑの 傷さ

赤ん坊が わらふ

赤んぼが わらふ

あかんぼが わらふ

わたしだつて わらふ

あかんぼが わらふ

花 と 咲 け

鳴く 蟲よ、 花 と 咲 け

地 に おつる

この 秋陽、 花 と 咲 け、

ああ さやかにも

この こころ、 咲けよ 花と 咲けよ

甕

甕 を いくつしみたい、

この日 ああ

甕よ、 こころのしづけさにうかぶ その甕

なんにもない

おまへの うつろよ

甕よ、 わたしの むねは

『甕よ!』と おまへを よびながら

あやしくも ふるへる

[やぶちゃん注:現行テクストでは一行目末には読点はない。私の底本は幽かに掠れて汚れのようにも見えるが、位置と形及び他の詩の句末読点とを検討して読点と判じた。]

心 よ

こころよ

では いつておいで

しかし

また もどつておいでね

やつぱり

ここが いいのだに

こころよ

では 行つておいで

玉

わたしは

玉に ならうかしら

わたしには

何にも 玉にすることはできまいゆえ

[やぶちゃん注:「ゆえ」はママ。]

こころの 海づら

照らされし こころの 海づら

しづみゆくは なにの 夕陽

しらみゆく ああ その 帆かげ

日は うすれゆけど

明けてゆく 白き ふなうた

貫ぬく 光

はじめに ひかりがありました

ひかりは 哀しかつたのです

ひかりは

ありと あらゆるものを

つらぬいて ながれました

あらゆるものに 息を あたへました

にんげんのこころも

ひかりのなかに うまれました

いつまでも いつまでも

かなしかれと 祝福れながら

[やぶちゃん注:「祝福れながら」のルビ「いわわ」はママ。]

秋の かなしみ

わがこころ

そこの そこより

わらひたき

あきの かなしみ

あきくれば

かなしみの

みなも おかしく

かくも なやまし

みみと めと

はなと くち

いちめんに

くすぐる あきのかなしみ

泪

泪、 泪

ちららしい

なみだの 出あひがしらに

もの 寂びた

哄 が

ふつと なみだを さらつていつたぞ

石くれ

石くれを ひろつて

と視、 こう視

哭くばかり

ひとつの いしくれを みつめてありし

ややありて

こころ 躍れり

されど

やがて こころ おどらずなれり

龍舌蘭

りゆうぜつらん の

あをじろき はだえに 湧く

きわまりも あらぬ

みづ色の 寂びの ひびき

かなしみの ほのほのごとく

さぶしさのほのほの ごとく

りゆうぜつらんの しづけさは

豁然たる 大空を 仰ぎたちたり

[やぶちゃん注:「きわまり」はママ。「豁然」のルビはママ正しくは「くわつぜん」で、原義は視野が大きく開けるさまで、一先ずはその意でよいが、ここは同時に今一つの意の、心の迷いや疑いが消えるさまをも匂わせている。]

矜恃ある 風景

矜持ある 風景

いつしらず

わが こころに 住む

浪、 浪、 浪 として しづかなり

[やぶちゃん注:「矜恃」矜持とも書き、自信と誇り。自信や誇りを持って、堂々と振る舞うこと。プライド。慣用読みで「きんじ」とも読む。]

靜寂は怒る

靜 寂 は 怒 る、

みよ、 蒼穹の 怒りを

[やぶちゃん注:一行目は表記通り、有意な字間が空けられてある。]

惱ましき 外景

すとうぶを みつめてあれば

すとうぶをたたき切つてみたくなる

ぐわらぐわらとたぎる

この すとうぶの 怪! 寂!

ほそい がらす

ほそい

がらすが

ぴいん と

われました

葉

葉よ、

しんしん と

冬日がむしばんでゆく、

おまへも

葉と 現ずるまでは

いらいらと さぶしかつたらうなゝ

葉よ、

葉と 現じたる

この日 おまへの 崇嚴

でも、葉よ

いままでは さぶしかつたらうな

[やぶちゃん注:「らうなゝ」の踊り字はママ。誤植の可能性が高いがママとした。「崇嚴」は「すうごん」で容易に近より難くて厳かなこと。]

彫られた 空

彫られた 空の しづけさ

無邊際の ちからづよい その木地に

ひたり! と あてられたる

さやかにも 一刀の跡

しづけさ

ある日

もえさかる ほのほに みいでし

きわまりも あらぬ しづけさ

ある日

憎しみ もだえ

なげきと かなしみの おもわにみいでし

水の それのごとき 靜けさ

[やぶちゃん注:「きわまり」はママ。]

夾竹桃

おほぞらのもとに 死ぬる

はつ夏の こころ ああ ただひとり

きようちくとうの くれなゐが

はつなつのこころに しみてゆく

[やぶちゃん注:「きようちくとう」はママ。正しくは「けふちくたう」。]

おもひで

おもひでは 琥珀の

ましづかに きれいなゆめ

さんらんとふる 嗟嘆でさえ

金色の 葉の おごそかに

ああ、 こころ うれしい 煉獄の かげ

人の子は たゆたひながら

うらぶれながら

もだゆる日 もだゆるについで

きわまりしらぬ ケーオスのしじまへ

郭寥と 彫られて 燃え

焰々と たちのぼる したしい風景

[やぶちゃん注:「嗟嘆でさえ」の「さえ」、「きわまりしらぬ」の「きわまり」はママ。

「ケーオス」“khaos”。カオス。混沌。

「郭寥」は「くわくれう(かくりょう)」と読む。広々として寂しいさま。また、もの寂しいさま。普通「廓寥」と書くが、「郭」は広いの意があるから、漢字の意味としてはこれでも通じる。]

哀しみの海

哀しみの

うなばら かけり

わが玉 われは

うみに なげたり

浪よ

わが玉 かへさじとや

雲

くものある日

くもは かなしい

くもの ない日

そらは さびしい

或る日の こころ

ある日の こころ

山となり

ある日の こころ

空となり

ある日の こころ

わたしと なりて さぶし

幼 い 日

おさない日は

水が もの云ふ日

木が そだてば

そだつひびきが きこゆる日

[やぶちゃん注:「おさない」はママ。]

痴 寂 な 手

癡寂な手 その手だ、

こころを むしばみ 眸を むしばみ

山を むしばみ 木と草を むしばむ

痴寂な手 石くれを むしばみ

飯を むしばみ かつをぶしを むしばみ

ああ、ねずみの 糞さへ むしばんでゆく

わたしを、小さい 妻を

しづかなる空を 白い雲を

痴寂な手 おまへは むさぼり むしばむ

おお、おろかしい 寂寥の手

おまへは、まあ

ぢぶんの手をさへ 喰つて しまふのかえ

[やぶちゃん注:「ぢぶん」はママ。「痴寂」とは聞き慣れない言葉である。「おろかしい 寂寥の手」と出ること、また「白い雲を」「痴寂な手 おまへは むさぼり むしばむ」とあるのが「痴雲」(落ち着きなく行き消える雲のこと)と云う熟語を連想させることなどから全体の印象としては焦燥と苛立ちを生み出すところの痴愚な寂寥感、愚かな淋しさの謂いである。但し、最終連はその心性を重吉は実は決して完全に嫌悪しているのではなく(完全なる嫌悪対象であるとすればそれは重吉の中では詩を生まないと私は考える)、実はどこかでそれに対して密やかな愛さえも感じているのではなかろうか? そういう意味ではこの語は、掻き毟りたくなるような愚直なる淋しさであるとも言えるように私は読む。大方の御批判を俟つ。]

くちばしの黄な 黑い鳥

くちばしの 黄いろい

まつ黑い 鳥であつたつけ

ねちねち うすら白い どぶのうへに

籠のなかで ぎやうつ! とないてゐたつけ、

なにかしら ほそいほそいものが

ピンと すすり哭いてゐるような

そんな 眞晝で あつたつけ

[やぶちゃん注:底本では第二連冒頭の「なに」の二字分だけが左の次の行との行間にずれているが、植字工の版組の誤りと判断して再現しなかった。「ような」はママ。]

何故に 色があるのか

なぜに 色があるのだらうか

むかし、混沌は さぶし かつた

虛無は 飢えてきたのだ

ある日、虛無の胸のかげの 一抹が

すうつと 蠱惑の 翡翠に ながれた

やがて、ねぐるしい ある夜の 盜汗が

四月の雨にあらわれて 靑に ながれた

[やぶちゃん注:非常に難解であり乍ら、しかもまさに「蠱惑」される一篇である。私は私がこの詩を解釈し得るとは到底思っていない。思っていないが、この一篇の世界に恐るべき透明度を持った深宇宙の果てを『慄っとするほど感じている』ことだけは確かである。

「蠱惑」“ambrosial”は形容詞で、神々に相応しい、神々しい、又は、非常に美味な、この上なく匂いのよい、香しい、という意である。ところが「蠱惑」という語は、人の心を引きつけて惑わすこと(特に惑わすの方に重心がある)、ひいては女が色香で男を惑わすことを指す。従ってこのルビ附けは、八木重吉のすこぶる個人的な心内辞書にによる変換であることに着目せねばならない。しかもその「蠱惑」は「混沌」(無論、これは「荘子」の「応帝王篇」に出るあの無面目の混沌である)の「翡翠に」「ながれ」るのである。この「蠱惑の」の「の」は同格の格助詞ととるべきであろう。また、「翡翠」は無原罪の混沌の換喩ともとれるし、全く逆に混沌の「四月の雨にあらわれ」た無垢の肌を流れ落ちる「蠱惑」の「靑」の「盜汗」ともとれる。寧ろ、後者か。孰れにせよ、「秋の瞳」のここまでの流れの中で、超弩級に複雑な詩人の心性による特異点の詩であることに間違いない。]

白 き 響

さく、 と 食へば

さく、 と くわるる この 林檎の 白き肉

なにゆえの このあわただしさぞ

そそくさとくひければ

わが 鼻先きに ぬれし汁

ああ、 りんごの 白きにくにただよふ

まさびしく 白きひびき

丘を よぢる

丘を よぢ 丘に たてば

こころ わづかに なぐさむに似る

さりながら

丘にたちて ただひとり

水をうらやみ 空をうらやみ

大木を うらやみて おりてきたれる

おもたい かなしみ

おもたい かなしみが さえわたるとき

さやかにも かなしみは ちから

みよ、 かなしみの つらぬくちから

かなしみは よろこびを

怒り、 なげきをも つらぬいて もえさかる

かなしみこそ

すみわたりたる すだまとも 生くるか

胡 蝶

へんぽんと ひるがへり かけり

胡蝶は そらに まひのぼる

ゆくてさだめし ゆえならず

ゆくて かがやく ゆえならず

ただひたすらに かけりゆく

ああ ましろき 胡蝶

みづや みづや ああ かけりゆく

ゆくてもしらず とももあらず

ひとすぢに ひとすぢに

あくがれの ほそくふるふ 銀糸をあへぐ

[やぶちゃん注:二箇所の「みづや」はママ。「銀糸」とは嬰児キリストのベツレヘムからエジプトへの逃避の途上、追手を眩まし、且つ、夜の砂漠の冷たい風から防ぐために蜘蛛が張った糸のイメージだろうか。識者の御教授を乞うものである。]

おほぞらの 水

おほぞらを 水 ながれたり

みづのこころに うかびしは

かぢもなき 銀の 小舟、 ああ

ながれゆく みづの さやけさ

うかびたる ふねのしづけさ

そらの はるけさ

こころ

そらの はるけさを かけりゆけば

豁然と ものありて 湧くにも 似たり

ああ こころは かきわけのぼる

しづけき くりすたらいんの 高原

[やぶちゃん注:「くりすたらいん」“crystalline”は形容詞で、「水晶のような・水晶から成る」及び物理化学に於ける「結晶(質)の・結晶体から成る」、「透明な」の意。なお、辞書を見ると、“crystalline heaven”(=crystalline sphere)という単語がある。これはその他の記載などと読み比べてみると、古代ギリシアのプトレマイオスの天動説に於いて考えられた宇宙を構成する二つの球体の一つで、天の外圏である球体(天球“celestial spheres”)と恒星界との間にあると想像された球体(但し、プトレマイオスは「恒星は天球に張りついているか若しくは天球に空いた穴である」と述べているから、この球体は殆ど天球内側に密着する球体ということになるように思われる)の謂いらしい。無関係かもしれないが“heaven”は気になる(重吉がこの単語を見知っていればなおのことである。いや、彼は英語教師であったから熟知していたに違いないのである)、孰れにせよ、イメージを膨らませるにはよいと思われるのでここに記しおくこととした。]

霧が ふる

霧が ふる

きりが ふる

あさが しづもる

きりがふる

空が 凝視てゐる

空が 凝視てゐる

ああ おほぞらが わたしを みつめてゐる

おそろしく むねおどるかなしい 瞳

ひとみ! ひとみ!

ひろやかな ひとみ、ふかぶかと

かぎりない ひとみのうなばら

ああ、その つよさ

まさびしさ さやけさ

こころ 暗き日

やまぶきの 花

つばきのはな

こころくらきけふ しきりにみたし

やまぶきのはな

つばきのはな

蒼白い きりぎし

蒼白い きりぎしをゆく

その きりぎしの あやうさは

ひとの子の あやうさに似る、

まぼろしは 暴風めく

黄に 病みて むしばまれゆく 薰香

惱ましい まあぶるの しづけさ

たひらかな そのしずけさの おもわに

あまりにもつよく うつりてなげく

悔恨の 白い おもひで

みよ、 悔いを むしばむ

その 悔いのおぞましさ

聖榮のひろやかさよ

おお 人の子よ

おまへは それを はぢらうのか

夜の薔薇

ああ

はるか

よるの

薔薇

[やぶちゃん注:「薔薇」のルビはママ(正しくは「さうび」)。]

わが兒

わが兒と

すなを もり

砂を くづし

濱に あそぶ

つかれたれど

かなし けれど

うれひなき はつあきのひるさがり

[やぶちゃん注:八木重吉は本詩集を刊行した翌昭和元・大正一五(一九二六)年、結核の宣告を受け、茅ヶ崎で療養生活に入ったが翌昭和二(一九二七)年十月二十六日、二十九歳で逝去した。重吉と妻とみとの間には桃子・陽二という二人の子供がいたが、その二人も重吉と同じく結核によって昭和一二(一九三七)年に桃子、昭和一五(一九四〇)年には陽二も相次いで夭逝した。なお、未亡人とみ(登美子)夫人は、後に歌人吉野秀雄に再嫁され、平成一一(一九九九)年に亡くなられている(以上はウィキの「八木重吉」に拠る)。]

つばねの 穗

ふるへるのか

そんなに 白つぽく、さ

これは

つばねの ほうけた 穗

ほうけた 穗なのかい

わたしぢや なかつたのか、え

[やぶちゃん注:第一連二行目の「白つぽく、さ」の読点と次の間投助詞「さ」との間は今までのような有意な間隙がなく、半角も与えずに繋がっている感じで特異である。単なる植字上のミスの可能性が高いが、原本を視認した際、明らかに際立って目立つので特に指示しておく。ここで述べておくと、底本全体の文字組は、実は字間幅が普通より有意に広い(行間もやや広い)。それをも再現するとなると、本詩の場合は例えば以下のような感じになる。あくまで感じであるが、なるべく近づけてみた。。

つばねの 穗

ふ る へ る の か

そ ん な に 白つぽく、さ

こ れ は

つばねの ほ う け た 穗

ほ う け た 穗 な の か い

わ た し ぢ や な か つ た の か、 え

これは恰も聖書風の本詩集初版を手にした際に最も際立って感じられる視覚的奇異性(これは特異性というよりは「奇異」という語が相応しい)で、これこそが実は本詩集の最大の特長と言ってよい。それは一種、麻酔のような透明な白さが、この詩集のそれぞれのページの字背には漂っている、と言ってもよいのである(当初はそれも本頁で再現しようとも思ったが、横書の場合は却って読み難くなるので諦めた。将来、縦書PDF化の際には試みてみるつもりである)。

「つばねの穗」確認出来ないが、この「つばね」とは茅花、単子葉植物綱イネ目イネ科チガヤ Imperata cylindrical の方言ではあるまいか。以下、ウィキの「チガヤ」によれば、チガヤは初夏に細長い円柱形のそれを出穂する。穂は葉よりも高く伸び上がってほぼ真っ直ぐに立ち上がり、分枝せず、真っ白の綿毛に包まれているためによく目立つ。『花穂は白い綿毛に包まれるが、この綿毛は小穂の基部から生じるものである。小穂は花序の主軸から伸びる短い柄の上に、2個ずつつく。長い柄のものと、短い柄のものとが対になっていて、それらが互いに寄り沿うようになっている』。小穂は長さが4ミリメートルほどで、『細い披針形をしている。小花は1個だけで、これは本来は2個であったものと考えられるが、第1小花はなく、その鱗片もかなり退化している。柱頭は細長く、紫に染まっていて、綿毛の間から伸び出すのでよく目立つ』。種子はこの綿毛に風を受けて遠くまで飛ぶ。本属は「世界最強の雑草」と呼ばれる如く、本邦でも古えより厄介な雑草であると同時にまた様々な利用も行われてきた。古名は「チ(茅)」で、花穂は「チバナ」または「ツバナ」とも呼ばれ、「古事記」や「万葉集」にもその名が出る。『この植物はサトウキビとも近縁で、植物体に糖分を蓄える性質がある。外に顔を出す前の若い穂は、噛むと甘く、子供がおやつ代わりに噛んでいた。地下茎の新芽も食用となったことがある』。「万葉集」にも『穂を噛む記述がある』。『茎葉は乾燥させて屋根を葺くのに使い、また成熟した穂を火口(ほくち)に使った。乾燥した茎葉を梱包材とした例もある』。『また、花穂を乾燥させたものは強壮剤、根茎は茅根(ぼうこん)と呼ばれて利尿剤にも使われる』。『他に、ちまき(粽)は現在ではササの葉などに包むのが普通であるが、本来はチガヤに巻いた「茅巻き」で、それが名の由来であるとの説がある』とある。]

人を 殺さば

ぐさり! と

やつて みたし

人を ころさば

こころよからん

[やぶちゃん注:――重吉――究極のユダたらんとす――而して放蕩息子は必ず帰還する――]

水に 嘆く

みづに なげく ゆふべ

なみも

すすり 哭く、 あわれ そが

ながき 髮

砂に まつわる

わが ひくく うたへば

しづむ 陽

いたいたしく ながる

手 ふれなば

血 ながれん

きみ むねを やむ

きみが 唇

いとど 哀しからん

きみが まみ

うちふるわん

みなと、ふえ とほ鳴れば

かなしき 巷

茅渟の みづ

とも なりて、 あれ

とぶは なぞ、

魚か、 さあれ

しづけき うみ

わが もだせば

みづ 滿々と みちく

あまりに

さぶし

[やぶちゃん注:「巷」後続の諸本は「港」とする。本連冒頭の「みなと」や「茅渟」(次注参照)からもただの誤植と断じてもよいとは思われるのであるが、最初に「みなと」と平仮名表記しておいて、次行で「港」とする奇異さ(但し、標題と第一連一行目ではその逆の表記が行われてある)、逆にここが「巷」であっても意味は少しも奇異に感じられないという点から、私は敢えてママとした。

「茅渟」大阪府和泉地方の古名で「血沼」「血渟」「珍努」「珍」「千沼」などとも書かれる。律令制下の和泉国和泉郡とその周辺部をも含んだ地域名で、一応、現在の大阪湾東部の堺市から岸和田市を経て泉南郡に至る一帯(かつて白砂青松の景勝地として知られた高石市の高師の浦(浜)を含む)と推定されている(正確な範囲は不明)。但し、同地域が面している海を「チヌの海」と称し、ここはそれを指している。ここには現在、大きな「港」としては境泉北港と旧高師の浜であった場所を挟んで南西にある阪南港の二つがある。]

蝕む 祈り

うちけぶる

おもひでの 瓔珞

悔ゐか なげきか うれひか

おお、きららしい

かなしみの すだま

ぴらる ぴらる

ゆうらめく むねの 妖玉

さなり さなり

死も なぐさまぬ

うんらんと むしばむ いのり

[やぶちゃん注:「悔ゐか」はママ。最終行冒頭の「らんらんと」は底本では「うんらんと」であるが、意味が通じず、諸本は総て「らんらんと」とするので、ここも誤植と断じて訂した。]

哀しみの 秋

わが 哀しみの 秋に似たるは

みにくき まなこ病む 四十女の

べつとりと いやにながい あご

昨夜みた夢、 このじぶんに

『腹切れ』と

刀つきつけし 西郷隆盛の顏

猫の奴めが よるのまに

わが 庭すみに へどしてゆきし

白魚の なまぬるき 銀のひかり

[やぶちゃん注:三連は各自が自律し乍ら、同時にそれらが不思議な鎖となる。――悲愁の秋のダルな景から――おぞましき夢見を経――薄ら寒くしかも饐えた臭いの早朝の庭隅の猫の白魚の混じった反吐へとクロース・アップする――恐るべき哀傷と幻想とリアリズムの三篇からなる一つの有機的化合物である。「秋の瞳」中、特異点の詩の一つである。]

靜かな 焰

各つの 木に

各つの 影

木 は

しづかな ほのほ

石塊と 語る

石くれと かたる

わがこころ

かなしむべかり

むなしきと かたる、

かくて 厭くなき

わが こころ

しづかに いかる

[やぶちゃん注:老婆心乍ら、「厭くなき」は「あくなき」で「飽くなき」と同義。]

大木 を たたく

ふがいなさに ふがいなさに

大木をたたくのだ、

なんにも わかりやしない ああ

このわたしの いやに安物のぎやまんみたいな

『眞理よ 出てこいよ

出てきてくれよ』

わたしは 木を たたくのだ

わたしは さびしいなあ

稻 妻

くらい よる、

ひとりで 稻妻をみた

そして いそいで ペンをとつた

わたしのうちにも

いなづまに似た ひらめきがあるとおもつたので、

しかし だめでした

わたしは たまらなく

齒をくひしばつて つつぷしてしまつた

し の だ け

この しのだけ

ほそく のびた

なぜ ほそい

ほそいから わたしのむねが 痛い

むなしさの 空

むなしさの ふかいそらへ

ほがらかにうまれ 湧く 詩のこころ

旋律は 水のように ながれ

あらゆるものがそこにをわる ああ しづけさ

こころの 船出

しづか しづか 眞珠の空

ああ ましろき こころのたび

うなそこをひとりゆけば

こころのいろは かぎりなく

ただ こころのいろにながれたり

ああしろく ただしろく

はてしなく ふなでをする

わが身を おほふ 眞珠の そら

朝の あやうさ

すずめが とぶ

いちぢるしい あやうさ

はれわたりたる

この あさの あやうさ

[やぶちゃん注:「いちぢるしい」はママ。]

あめの 日

しろい きのこ

きいろい きのこ

あめの日

しづかな日

追 憶

山のうへには

はたけが あつたつけ

はたけのすみに うづくまつてみた

あの 空の 近かつたこと

おそろしかつたこと

草の 實

實!

ひとつぶの あさがほの 實

さぶしいだらうな、實よ

あ おまへは わたしぢやなかつたのかえ

暗 光

ちさい 童女が

ぬかるみばたで くびをまわす

灰色の

午后の 暗光

[やぶちゃん注:これは極めつけのシュールレアリスム!]

止まつた ウオツチ

止まつた 懷中時計、

ほそい 三つの 針、

白い 夜だのに

丸いかほの おまへの うつろ、

うごけ うごけ

うごかぬ おまへがこわい

[やぶちゃん注:「こわい」はママ。]

鳩 が 飛 ぶ

あき空を はとが とぶ、

それでよい

それで いいのだ

草に すわる

わたしの まちがひだつた

わたしのまちがひだつた

こうして 草にすわれば それがわかる

[やぶちゃん注:一行目と二行目の違いは朗読を愛する者ならば神韻絶妙のものでそれが三行目の搖るぎないリズムの重厚さとマッチする。こういう詩は最も朗読が難しい代わりに最も朗読したくなる麻薬的誘惑を持っている。]

夜の 空の くらげ

くらげ くらげ

くものかかつた 思ひきつた よるの月

虹

この虹をみる わたしと ちさい妻、

やすやすと この虹を讃めうる

わたしら二人 けふのさひわひのおほいさ

[やぶちゃん注:「讃」は底本の用字。]

秋

秋が くると いふのか

なにものとも しれぬけれど

すこしづつ そして わづかにいろづいてゆく、

わたしのこころが

それよりも もつとひろいもののなかへ

くづれて ゆくのか

[やぶちゃん注:最終行は、底本では、組の一行字数の関係からかく表示されてあるのであるが、これを、例えば、

それよりも もつとひろいもののなかへくづれて ゆくのか

とするテクストには私は従えない。そもそもここの改行は――物理的な版組から仕方がなく連続した詩句を無理矢理断絶させて機械的に改行したもの――では、ない。ここは一行表記するなら、

それよりも もつとひろいもののなかへ くづれて ゆくのか

で、そこに明確な重吉の許容出来る休止(一字空け相当の若しくは改行して下方へ配するだけの)が存在するからに他ならないからである。]

黎 明

れいめいは さんざめいて ながれてゆく

やなぎのえだが さらりさらりと なびくとき

あれほどおもたい わたしの こころでさへ

なんとはなしに さらさらとながされてゆく

不思議をおもふ

たちまち この雜草の庭に ニンフが舞ひ

ヱンゼルの羽音が きわめてしづかにながれたとて

七寶莊嚴の天の蓮華が 咲きいでたとて

わたしのこころは おどろかない、

倦み つかれ さまよへる こころ

あへぎ もとめ もだへるこころ

ふしぎであらうとも うつくしく咲きいづるなら

ひたすらに わたしも 舞ひたい

[やぶちゃん注:「七寶莊嚴」は底本では「七寶壮嚴」であるが、これは誤字若しくは誤植であるから、例外的に訂した。]

あほい 水のかげ

たかい丘にのぼれば

内海の水のかげが あほい

わたしのこころは はてしなく くづをれ

かなしくて かなしくて たえられない

[やぶちゃん注:二ヶ所の「あほい」は総てママ。「目次」の注で示したように、目次では正しく「あをい」となっている。]

人 間

巨人が 生まれたならば

人間を みいんな 植物にしてしまうにちがいない

[やぶちゃん注:「ちがいない」はママ。]

皎々とのぼつてゆきたい

それが ことによくすみわたつた日であるならば

そして君のこころが あまりにもつよく

説きがたく 消しがたく かなしさにうづく日なら

君は この阪路をいつまでものぼりつめて

あの丘よりも もつともつとたかく

皎々と のぼつてゆきたいとは おもわないか

[やぶちゃん注:「おもわないか」はママ。]

キーツに 寄す

うつくしい 秋のゆふぐれ

戀人の 白い 横顏―キーツの 幻

[やぶちゃん注:題名と本文二ヶ所の「キーツ」の下線は縦書の底本では右傍線。英語教師でもあった重吉が敬愛したイギリスのロマン主義詩人ジョン・キーツ(John Keats 一七九五年十月三十一日~一八二一年二月二十三日)は結核により満二十七歳で、重吉(明治三一(一八九八)年二月九日~一九二七年十月二十六日)は同じ結核により満二十九歳で亡くなっている。]

はらへたまつてゆく かなしみ

かなしみは しづかに たまつてくる

しみじみと そして なみなみと

たまりたまつてくる わたしの かなしみは

ひそかに だが つよく 透きとほつて ゆく

こうして わたしは 痴人のごとく

さいげんもなく かなしみを たべてゐる

いづくへとても ゆくところもないゆえ

のこりなく かなしみは はらへたまつてゆく

[やぶちゃん注:「こうして」「ゆえ」はママ。]

怒れる 相

空が 怒つてゐる

木が 怒つてゐる

みよ! 微笑が いかつてゐるではないか

寂寥、憂愁、哄笑、愛慾、

ひとつとして 怒つてをらぬものがあるか

ああ 風景よ、いかれる すがたよ、

なにを そんなに待ちくたびれてゐるのか

大地から生まれいづる者を待つのか

雲に乘つてくる人を ぎよう望して止まないのか

[やぶちゃん注:「ぎよう望」は目的語からは「仰望」で仰ぎ望むこと、また、敬い慕うことの意が、また、あらゆる「怒れる」現界のそれらが「待ちくたびれてゐる」ことを考えるならば、「翹望」(「翹」は「挙げる」の意)、首を長く伸ばすように待ち望むこと、その到来を強く望み待つことの意の熟語がマッチはする。重吉がこの「翹」の字を思い出せなかったか、嫌いな(例えば事実、私藪野直史は「堯」という漢字に対して実は激しい生理的嫌悪感を持っている)漢字であったから敢えて平仮名表記したと考えると納得は出来る。但し、歴史的仮名遣は正しくは「仰望」なら「ぎやうばう」、「翹望」なら「げうばう」で孰れも合致はしない(但し、重吉は今まで見てきたようにしばしば歴史的仮名遣を誤用することも事実ではある)。「ぎよう望」が全く正しい表記ならば、これは「凝望」「ぎようばう(ぎょうぼう)」に相当する。これは目を凝らして眺めること、凝と遠くを見つめることをいう。寧ろ、風景の姿の持つ「怒り」と「待ちくたびれ」と「止まぬ待望」が詩の中に十全に横溢している以上は、ここでは寧ろ、最後の「凝望」の「姿」のみのシンプルな謂いで採った方がより相応しいように私は感ずる。]

かすかな 像

山へゆけない日 よく晴れた日

むねに わく

かすかな 像

秋の日の こころ

花が 咲いた

秋の日の

こころのなかに 花がさいた

白い 雲

秋の いちぢるしさは

空の 碧を つんざいて 横にながれた白い雲だ

なにを かたつてゐるのか

それはわからないが、

りんりんと かなしい しづかな雲だ

[やぶちゃん注:「いちぢるしさ」はママ。]

白い 路

白い 路

まつすぐな 杉

わたしが のぼる、

いつまでも のぼりたいなあ

感 傷

赤い 松の幹は 感傷

沼と風

おもたい

沼ですよ

しづかな

かぜ ですよ

毛蟲を うづめる

まひる

けむし を 土にうづめる

春も 晩く

春も おそく

どこともないが

大空に 水が わくのか

水が ながれるのか

なんとはなく

まともにはみられぬ こころだ

大空に わくのは

おもたい水なのか

お も ひ

かへるべきである ともおもわれる

[やぶちゃん注:「おもわれる」はママ。言わずもがなであるが、「かへる」は「歸る」の謂いであろう。]

秋の 壁

白き

秋の 壁に

かれ枝もて

えがけば

かれ枝より

しづかなる

ひびき ながるるなり

[やぶちゃん注:「えがけば」はママ。]

郷 愁

このひごろ

あまりには

ひとを 憎まず

すきとほりゆく

郷愁

ひえびえと ながる

ひとつの ながれ

ひとつの

ながれ

あるごとし、

いづくにか 空にかかりてか

る、る、と

ながるらしき

宇宙の 良心

宇宙の良心 ― 耶蘇

空と光

彫まれたる

空よ

光よ

おもひなき 哀しさ

はるの日の

わづかに わづかに霧れるよくはれし野をあゆむ

ああ おもひなき かなしさよ

ゆくはるの 宵

このよひは ゆくはるのよひ

かなしげな はるのめがみは

くさぶえを やさしい唇へ

しつかと おさへ うなだれてゐる

しづかなる ながれ

せつに せつに

ねがへども けふ水を みえねば

なぐさまぬ こころおどりて

はるのそらに

しづかなる ながれを かんずる

[やぶちゃん注:「けふ水を みえねば」はママ。後の諸本も同じようである。この詩を朗読するとして、私なら、すこぶる戸惑った末に「けふ水の」と捏造して誤魔化すであろう。「は」では恣意的な意識の限定性が侵入して意味が歪曲するし、汚らしい「が」などは無論、韻律上からも論外である。「おどる」はママ。]

ちいさい ふくろ

これは ちいさい ふくろ

ねんねこ おんぶのとき

せなかに たらす 赤いふくろ

まつしろな 絹のひもがついてゐます

けさは

しなやかな 秋

ごらんなさい

机のうへに 金絲のぬいとりもはいつた 赤いふくろがおいてある

哭くな 兒よ

なくな 兒よ

哭くな 兒よ

この ちちをみよ

なきもせぬ

わらひも せぬ わ

怒 り

かの日の 怒り

ひとりの いきもののごとくあゆみきたる

ひかりある

くろき 珠のごとく うしろよりせまつてくる

春

春は かるく たたずむ

さくらの みだれさく しづけさの あたりに

十四の少女の

ちさい おくれ毛の あたりに

秋よりは ひくい はなやかな そら

ああ けふにして 春のかなしさを あざやかにみる

柳も かるく

やなぎも かるく

春も かるく

赤い 山車には 赤い兒がついて

靑い 山車には 靑い兒がついて

柳もかるく

はるもかるく

けふの まつりは 花のようだ

[やぶちゃん注:「ようだ」はママ。本詩を以って詩集「秋の瞳」全篇が終わる。]

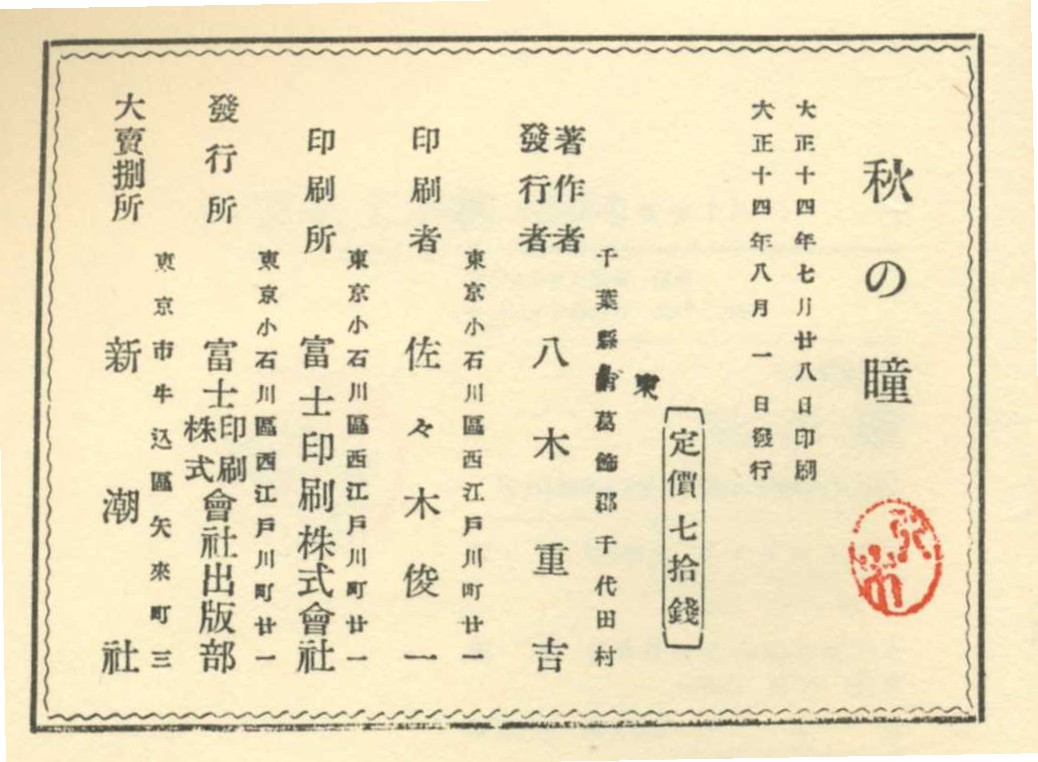

[やぶちゃん注:以下、奥附。「西」の抹消線(実際は太い)と「東」の訂正(実際は印字がやや右に傾く)はゴム印と思われる。]

秋 の 瞳 ㊞

大正十四年七月廿八日印刷

大正十四年八月一 日發行

定價七拾錢

東

千葉縣西葛飾郡千代田村

著作者

八 木 重 吉

發行者

東京小石川區西江戸川町廿一

印刷者 佐 々 木 俊 一

東京小石川區西江戸川町廿一

印刷所 富士印刷株式會社

東京小石川區西江戸川町廿一

印刷

發行所 富士 會社出版部

株式

東 京 市 牛 込 區 矢 來 町 三

大賣捌所 新 潮 社