心朽窩 新館へ

鬼火へ

藍色の蟇 大手拓次 (やぶちゃん注附初版再現版)

☞縦書版へ

[やぶちゃん注:本詩集は大手拓次の死(昭和九(一九三四)年四月十八日)の後二年八ヶ月後処女詩集にして追悼詩集の如きものとしてアルスより昭和一一(一九三六)年十二月に刊行された。菊判変型、丸背情勢革装、天金、包み函附。所収詩篇二百五十五篇、印刷部数五百部。

底本は昭和五八(一九八三)年ほるぷ刊行の「名著復刻詩歌文学館 紫陽花セット」の「藍色の蟇」に拠った。本書は復刻本乍ら、僕の所持する書籍の中で、というより、私の知る近現代のあらゆる出版物の中でもすこぶる附きで偏愛する装幀である。

原本に従ってなるべく忠実に再現することを心掛けたが、標題の字配は原則これを無視し、その他の細部の字配及びポイントの違いも一部を無視している。

疑義のある箇所は昭和二六(一九四一)年創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」、昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」及び平成三(一九九一)年岩波書店刊岩波文庫原子朗編「大手拓次詩集」を適宜参考にした(なお、大手拓次の第一人者である岩波版編者の原氏は、本詩集「藍色の蟇」について、編集過程で製作順列が変更された上に、晩年の作品も恣意的に加えられており、大手拓次の『四半世紀にもわたる詩業を整理もせず一冊に盛りつけている』『内容自体に問題がある』詩集として強く批判され、岩波版編集の際もその『作品選択は、既刊本『藍色の蟇』の内容に左右されていない』とわざわざ解説で述べられているほどに評価されておられぬことを書誌学的学術的には重要な事実及び見解として書き添えておくことにする。また、底本の総解説の本書のパートも原氏が担当されておられるが、そこには、本書出版の『費用はすべて拓次の退職金でまかなわれ』、『実質は自費出版であ』り、『この空前の豪華版詩集のコストは、しめて二千五百円。当時としては破格の費用であ』ったともある)。

本サイト版はブログ・アクセス540000突破記念として昨年完成したブログ版に更に手を加えた私のサイト決定版である。藪野直史【2014年1月27日】]

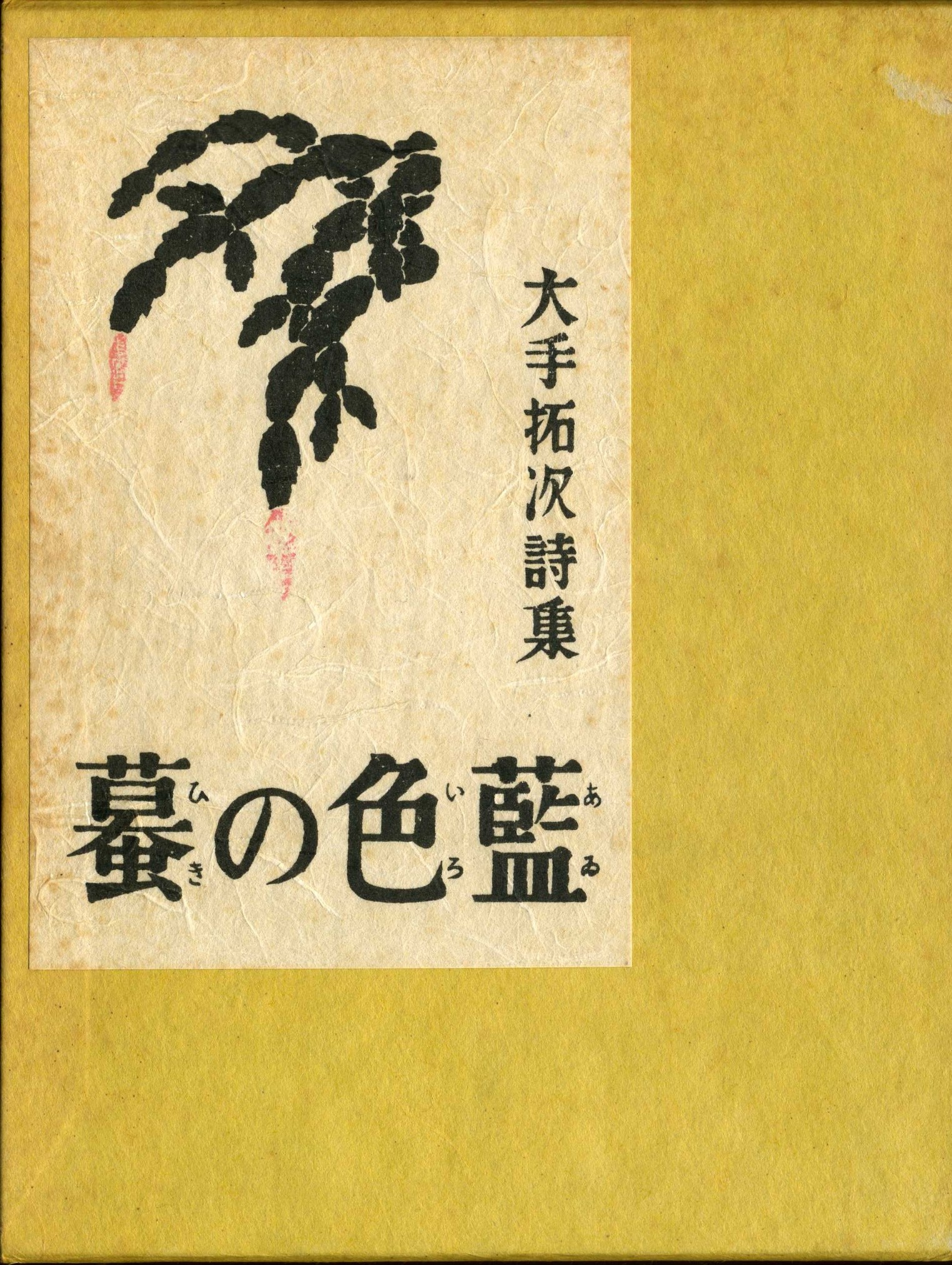

[やぶちゃん注:大手拓次詩集「藍色の蟇」箱(表)。絵はナデシコ目サボテン科ハシラサボテン亜科葦サボテン連スクルンベルゲラ属 Schlumbergera シャコバサボテン(カニサボテン)(同タイプ種は Schlumbergera russelliana)。汚損は私の入手(一九八三年八月二十日の復刻版刊行と同時に購入)以降に発生したもの。]

[やぶちゃん注:同箱(背)。]

[やぶちゃん注:大手拓次詩集「藍色の蟇」本体表紙。私は植物に疎い。絵はサボテンの一種かとも思われるが、この表紙画の種についてご存知の方、是非ともご教授を乞うものである。]

[やぶちゃん注:同裏表紙。ポイントのデザインは拓次の好きだった薔薇の花。]

[やぶちゃん注:同背表紙。ポイントのデザインは上から女神(?)・蟇・サボテン・蛇。如何にも拓次好みのシンボルである。なお、背の部分だけの金の質感を出すために私が補正を加えている。]

[やぶちゃん注:以下、標題紙前にある献辞。]

わたしのひかりである

北原白秋氏に獻ぐ

[やぶちゃん注:同表題紙。]

[やぶちゃん注:上記標題紙の次に挟まれてある平野次郎氏撮影になる著者肖像写真。平野次郎氏は没年の確認が出来ない。従って著作権が存続している可能性がないとは言えない。その場合は写真は撤去する。この方の没年や事蹟を御存知の方、御教授をお願いしたい。]

[やぶちゃん注:以下、著者遺影の次に挟まれてある序と跋の目次(ノンブル表示はなし)。]

『藍色の蟇』の詩人に(序)・北原白秋

大手拓次君の詩と人格(跋)・萩原朔太郞

[やぶちゃん注:上記の裏頁。]

装幀 逸見 享

[やぶちゃん注:「装幀 逸見 享」の次頁。見開き左頁でここと裏が都合、本文頁の1と2に当たるがノンブルはない。]

序

[やぶちゃん注:改頁二回で、次の見開き左頁から序本文開始。章段数字「1」~「5」は底本では半角。本詩集特有の印象的な大きなノンブルもここから始まる。これは私には現在の欧文フォント“University Roman LET”の数字に最も近いように見受けられる。美しい私の偏愛する字体である。このノンブルはまた配置も得意で、総てが各ページののどの部分(右頁では内側左下・左頁では内側右下)に配されている。以下の「無言の顏」の後にある同詩の肉筆画像の半分映っている前頁左下の画像を参照されたい。]

『藍色の蟇』の詩人に

北 原 白 秋

1

大手君。

君の在天の靈に獻ぐる此の私の言葉は、既に遲きに過ぎた。しかしながら到るべき時が滿ちなければどうにも輝かぬ機會がある。かうした自然の推移を推移として、今日の光榮があらためて君の上に俟たれたのである。とは云つてもこの事は決して私の爲に自身の懈怠をうち消す理由にはならぬ。深くお詑びをする。

かう言へば、君は却つて虔しく微笑されるであらう。君は私を識り、私もよく君を知つてゐる。幽明所を異にしようと私たちには必ず靈犀相通ずるものがあると思へる。時は到り道は愈々に開けて來た。大手拓次詩集『藍色の蟇』が燦然として今こそ梓に上るのである。

大手君。

君の詩を私が識つてから幾年になるであらう。『朱欒』の昔、明治大正の初頭に吉川惣一郞の筆名を以て突如として現れた新人の君は、室生犀星、萩原朔太郞の兩君と共に、一に金線につながる連星として光つて來た。以來、君の純情と節義とは私をして常に敬愛せしめた。私の行くところ常に步みを同うして君は君の香韻を鳴り響かした。時として私が步を停むれば君も亦幽かに、潔くして隱れた。『地上巡禮』“ARS”『詩と音樂』『日光』『近代風景』、さうした私の詩歌史に於ける諸誌を通じて、主として君の詩業は公にされ、ただ一道に眞實を傾け盡したのであつた。なみなみならぬ結緣といふ外はない。世に稀な忝さとはかうした魂の共鳴りであらうか。

大手君。

君の詩集『藍色の蟇』は、室生君の『愛の詩集』萩原君の『月に吠える』と雁行して、少くとも大正の中葉には輝かしく出世すべきであつた。謙讓であり、非社交的であり、私行の上に極めて扣へ目がちであつた君は幾度かその機を逸した。此の事は詩友としての私にも責任が無いとは言へない。君の詩は君獨自の香氣と語感と韻律とを以て、知るかぎりの人には驚目されてゐた。いみじき寶玉の凾はいつよりか獵奇の手に開かれてあり、決して巖窟の闇に埋もれてあつたといふ譯でもなかつた。運不運といふ事があるとしたら、君は不運の星から永らく見守られてゐたと云へる。この頃の新詩人の間には、吉川惣一郞と云ひ大手拓次とは云つても、或は見知らぬ世界の「球形の鬼」のやうにも見定め難いであらう。しかしながら大正より昭和にかけて君が成就された個の詩風は蕩然として實在し、此の『藍色の蟇』一卷の重量と柔かみとは、その掌に戴く人々をして、稀有の新詩集として讚歎せしむるであらう。年代を追ひ、その生長の跡を辿り、今更に、私は外ならぬ君の息吹を感じ、その詩句のひとつひとつに寧ろ自身の手澤をさへ嗅いで、この兩者の愛と深い魂の交流を聽きつつある。何よりも遺憾に思ふことは、今は遂に君の最後だといふことである。

君の親友逸見享君は、進んで裝幀した此の金を鏤むる『藍色の蟇』を獻げて、何は措いても君の墓前に額づかれるであらう。それにしても、澄明な冬の大氣に、此の濃い藍色の詩集が燻らす香煙の匂やかさを偲ぶ時、私はつくづくと熱い我が眼がしらのふるへを痛感する。

2

大手君。

君はその初期の詩「藍色の蟇」「陶器の鴉」等によつて早くも一家の淸新體を風騷した。想念に於ても感覺に於ても、または語音の舌觸、韻律の蕩搖に於ても、殆ど前人の影響を受けず、日本詩歌の傳統以外に、個の吉川惣一郞の詩を創成した。異數の事であり、まことに佛蘭西風の開花でもあつた。その獨自の香氣と粘りある柔軟性とは、怪奇な雜多の主題と共に、その觀る人々に一種のえならぬ甘い戰慄をさへも與へた。

稟質の特異性といふ點に於ては、神經の詩人『月に吠える』の著者と時代を同じくして、或は好き一對を成すものであらうか。しかしながら、此の『藍色の蟇』の世界はまた別種の惱氣ある幻夢を吐いて、寧ろ放埓なまでに黃色い空想の噴霧を羽ばたかした。空想の獵人と云ひ、麻醉の風車と云ひ、鳥の毛の鞭と云ひ、茴香色の性慾と云ひ、紅い羊皮を着た召使と云ひ、草色の瘤の生えた幽靈の足と云ふごとき、ただに五六の詩句を拾つたのみで、暗鬱の胸板をかき撫でられるむづ痒ゆさや柔かい怪しい七色の祕密の呪文をその「香料の顏寄せ」の中に感じられるであらう。もやもやした、のろのろした、ねばねばした、ふはふはした、よろよろした、ゆらゆらした、めらめらした、によろによろした、うとうと、うねうね、うつうつとした、或はぴらぴらした、ちろちろした、べろべろした、ほやほやとした、何といふ不思議なこぐらかつた肉的觸感であらう。聲、色、香、味、觸、之等の中で、君は最も觸の一面を高い藝術にまで、視覺や嗅覺と織り交ぜたのではなかつたか。

時としては蒼白の面に、而も一脈の妖美をひそめた尼僧のやうに羞かみ、或は緬羊の衣を著て、春の夕映の下によろばふ托鉢僧のやうに吐息した君は又、白い狼をその背に吼えさしたり、ぽうぽうと手にも足にも草を生やしたりしてつぶやいた。さうして君は獨身で生涯を畢つた。言葉をかへて云へば、君の詩は獨身の肉體に咲いた幻想の華であつた。

何故かなら、君の藍色の蟇は夜と毒氣を雜草の奧に吐き出だすそれではなかつた。森の寶庫の寢間にうづくまつて、あの陰濕な暗い暖爐の中にさへも、或る朱の更紗の繪模樣を描いた。

君にボオドレエルの影響が無いとは言へないであらう。しかしながら君の詩はかの惡の華とも色合を異にしてゐた。孤燭で内氣な肉體の華、陰鬱と情念のラムプの舌、とりとめない幻感と連禱、乳黃と綠の羽ばたき、さうしたもだもだとした雜光の霞に陶醉した君は何といふ不思議な存在であつたらう。

君は詩の使徒にはちがひなかつたが、より苦行する以上により哀樂した。寧ろ淫するほどに溺沒した畸體の詩魔であつた。さうして君の言葉に從へば、その一篇の詩を得る時には、病床に餅菓子の粘りを舌なめづる餓鬼の嗜慾をも感傷した。

君は十年一日のごとく、夜は近代映畫館の電飾と騷音とを眼前にして、陰濕な暗いその空を閉して、その己れの肺臟を刻々と蝕ませて行つた。

3

大手君。

君の書かれた詩を見ること二十數年に及ぶ間に、君の書體はいつも變らなかつた。君は一頁十行の原稿紙に、その一頁と次の頁の二三行とを、君獨自の圓みと粘りとを持つた細い曲線で書いて收めた。さしてそれ以上に詩は長くもなく、又、以内に短くもなかつた。

君は迫らなかつた。その爲に行の運びによる詩の韻律は常に緩調の樂曲であつた。ただ解體する縞蛇の群の四方への匍匐のやうに、行と行とがその想念情癡の綰ねから放れ、ぬらぬらと、而も未だ夢見る色と香ひとのとろみを、かの妖しい季節の首玉に一條一條とうねらすかのごとくであつた。さうして遂に雅味多き平假名の美しい連鏁となつた。是の平假名をかくばかり生きた波狀のやうにぬめりにぬめらした君の詩の姿は、日本の詩により新らしい匂と煙とを縺れさせ、さうして日本のものといふよりは寧ろ十九世紀あたりの舶來の氣色をも想見せしめた。君が日本文學の何ものの傳統にも殆ど囚へられなかつたのは、君にとつては知らぬが幸であつたとも云へよう。それだけにほしいままにも樂しめた自由さであつたか。私のごときは古典と先人の重壓の下に、苦しみに苦しみとほして來た。結縛と不自由との中にあらためて己れを鍛錬し、己れを解放することに惱みぬいて來た。何れが幸であり禍であるかといふことはその人の分にある。私は私でよく、君は君でよろしかつた。それにしても、君は藍色の捲毛に眼は碧い洋種の詩人として、この祖國の民俗とは甚しくかけはなれた海の外から、提琴を爪ぐつて來たかのごとくにその詩句を操つた。近代日本の口語體に移したよき飜譯調のやうでもあり、血脈の相違をも疑はせた。君は易々として樂しかつたであらう。その爲にまた、日本の言葉に新味の感情を附與し、香色の排列を光闡した。

君の詩が如何に幻想に豐かであつたかといふことは、日常に君を夢遊せしめた詩魂の音樂に就いて聽けばよき理解が匂ふであらう。ただ君の韻律の流動にはさして多種多樣の變化は看られなかつた。概して相似の音波の連續であり、音の强弱が度に於てほぼ同じく絕えず遠心的に蒼茫とした空氣を顫はして行つた。内に寵る極度の緊縮や、詩型の整齊や、時にとつての動顚や、野性の咆吼、人間群落の亂聲といふ風のものは、その詩興の五線譜には綴られなかつた。少年の羞耻にも近い潔癖や、厭人的孤高性や、また穩かな女人の白い手の香炎にも似た性情が、さう常にあらしめたであらう。

君はまことに詩に隱れて、ただ獨の幻感と連想とに昏醉した人ではあつた。此の『藍色の蟇』の詩は、君が作るところの一部の選抄にしか過ぎない。その類型の爲に、現像の稀薄、或は喪れた想像の翼の爲に、或は餅菓子を食べ過ぎたが爲に、そのまま筐底に葬られたものは實に顆しい蝶の數に堆積した。君は君の藍色の夜を、ただに黃いろいラムプの中にあつめて、詩を吐き、炎を瞬かしてゐればよかつたのだ。

或は、そのせいでもあつたか、晩年にはいくらか根が疲れ、聲色の衰へと香の火の白いくづれとが見えないではなかつた。何にしろ初期の詩がすぐれて妖しく炎を點してゐる。

大手君。

君の情感は翼の生えたわかわかしい黃ろい薔薇の花のやうであつた。色も香ひも、その繞りの空氣もすべてがゆらゆらと新らしく、そこには古めかしい何の文獻の關りもなかつた。再び云ふが、君の言葉は君によつて選まれたところの此の近代の日本の言葉のみであり、その口語脈の詩句のひびきは君自身に内より外へ釀し出された薰りの音波であつた。これほど物の見事に我が古典を雲霧の彼方に忘却し得た今日の詩人は他にはあるまいと思はれる。强ひても赤外線によつてでも、原始日本を身の眞近に映寫しようとする私ごときにとつては、全く不審にすら思はれる。

詩人の一生にも風雪と境涯の推移によつて、幾許かの轉身はある。この私の詩風にも、君が觀られたとほり幾度かの變貌がひとりでに來た。然るに君はその背中の美しい翅ばたきを休止するまで、失張り同じ語韻の同じ姿體の持主であつた。而もその精神に於ては永遠の浪曼人であつた。

君がありのままの自然の觀照家でもなく、活きた人生の現實主義者でも末世の思想家でもないといふことは、君の詩人としでの價値を上下する理由にはならぬ。君は君としての個の匂のふかい世界を夢から夢へと織り續けて行つたのだから、それでよいではないか。

思ふに君の詩は君の謂ふ黃ろい馬の耳元や、柔かいカンガルウの編靴の傍、或は陶器製の靑い鴉のまへ、あかい假面の上の雜草の中、或は月を眺むる靑狐の足のうしろ、白い髯を生やした蟹のかたへ、さうした位置に、君と同じに心を据ゑて、それらの一句一句を味わふべきものかと思はれる。君の怪奇な曼陀羅圖は濛々とし惱氣と、さだかならぬ啾々たる鬼哭とを以て私たちを吸ひ寄せる。一氣に、或は東洋風の簡約に、頸根つこや生膽をがしと摑むそれらでもなく、徹りきつた直觀で錐揉みに揉むそれらでもないやうである。ともすれば放恣に空想の蛾が鱗粉を散らし、金の吹雪が卵をたぎらせる。どうともせよと焦燥したくなつても中々に見えて來ぬ幽靈の手ぶりもあれば、さだかにはわきがたい銀の捕繩の響もする。君は獨だけで考へ、獨だけでつぶやきつづけた。

しかもまた、解體しつつある縞蛇の塊りとも、私は君の鬱憂の匍匐狀態を云つたが、角の神經を持つた雲丹型の紅い球形の鬼が君の腦髓には棲んでゐたらしい。君の蛇はぬらぬらとしても溫かく、君の鬼は陰鬱でも明るくしやくつてゐた。南方の詩であり、北方のそれではなかつた。全く、あの色も響も無くしんしんと押し迫る寒波の凄まじさは、たとひ妖氣の獵奇者の君にも堪へられなかつた筈だ。眞空鐘の中では音韻が微動だにせぬがごとく、光と薰と空氣無しには、君は一瞬も生きられさうになかつた。

それであるから君は決して惡の詩人ではなかつたのである。

4

大手君。

君の風貌に就いては、君の詩を識つて以來、十數年の後に至るまで、私は全く知るところがなかつた。それは此の集の君のおぼえがき「孤獨の箱のなかから」に君が書かれたとほりであつた。君はその永い歳月の間にただの一度も私を訪れては見えなかつた。

ただ、私は、君より入手するや詩と書體をとほして、私の恣な想像を樂しむのみであつた。初めて君の魔女作「藍色の蟇」を發見した當時の私の悦びは、今にしても光りかがやく私の頰を感ずる。室生、萩原兩君の出現に私の眉もうちあがつたあの『朱欒』の開花時が思ひ出される。

吉川惣一郞、その人の名を以て、私に寄せられた折々の書簡は、大手拓次となつても、まだ秋の香爐の煙のやうに匂はしく、何か内氣な女手のやうな色めきや優しみが殘つてゐた。その細みの圓い曲線に縺れた淚ぐましい風のそよめきが時として些か私を戚傷の囹とした。謂ふところの未知の戀人のやうに私を遠くより觀る瞳の若さが偲ばれた。

大手君。

さうであつた。たまたま詩誌『近代風景』の創刊に際して、谷中天王寺の私の假寓に、君と初めて會見したのはまさしく大正十五年の冬であつた。

私は驚いて目を瞠つた。

蓬々として捲いてちぢれた肩をうつ長髮、鼻も高く、鬱屈した逞しい顏、筋骨の嚴つい中年の偉丈夫が、何と私の前に端坐してゐたのではないか。豫想とは全くちがつた、諧謔して云へば歷山大王のやうな風姿の君ではあつた。

それにも關らず。君はまた寡默の、極めて羞かみ屋の、切長の眼の潤んだ、事ごとに頰を赤める少年の純情を以て、おどおどとした、その詩や書體に見るやうな人でもあつた。

私たちは何を語つたであらう。おほかたはあの墓地の落葉のやうに記憶も飛び散つて了つたが、雲は細く、玉蘭の高い枝には朱の寂びた奇異な瘤形の果の幾つかが、くくれて、共に步いて見上げた、私の眼底に灼きついてゐる。

君の詩に就き、性情に就き、私生活に就き、樣々に思ひ惑つた私は、君の死後に、それとなく聽きもし、日記類なとも散見もして、漸くに氷釋した數々があつた。

書いてもいいかと思ふが、君の詩はまさしく、君の鬱悶が、神經が、生活が書かせたものにちがひなかつた。異常の君にしてよくもライオン齒磨の廣告部に二十年近くも日々勤務しおほせたと思へるが、それ故にまた、牛込袋町の下宿の一室に机の向も變へずに、夜々を坐りとほした忍苦と奇怪な不精とを肯き得るのである。

限りのない戀慕と詩と空想と美の耽溺は、君の命を糸で編んだラムプの蕊のやうにぢりぢりと縮めては行つたらうが、君自身には、それが炎の祭でもあり、好もしく吸ひあぐる紫の燈油のにじみでもあり、如何ともするすべはなかつたであらう。

書いてはわるいかとも思ふが、君の詩の世界の相手は、多くは君ほどの優れた詩人の戀する相手としてはあまりに價値の無い市井の少年少女であつたらしい。君の書き贈る切々とした戀の詩の美しさや消息の細々しさに對して、手まはり香料や化粧液を嗅ぎ分けるほどの敏感さを果して彼等は所有してゐたであらうか。君の心の鳴咽はかの母韻のごとくに、常に子韻のかげに隱れて五色の光線を顫はしたが、彼等は遂に知るところも啄むところも無かつたらしい。綿々たる情熱を祕めた幽婉な愛の言葉の末には、必ず「朝な朝な、その淨き齒を磨きたまへかし。」と書き添へることを忘れなかつた君の純情はさることながら、如何ほどに彼等の口中は牝牛の舌や腐れた赤茄子からの唾液を厭はしく淸掃したであらうか。

いつもいつも恐ろしい幻滅が、君を蝕ませたといふそのことそれ自らが、非現實な幻想家の收穫すべき冬の日の柿の蔕ではなかつたか。

永い間の君の獨身が、夢にのみ華やかなその木の根の石の上には、いつもいつも怯儒な蒼い影ばかりをこびらつかせたのだ。

大手君。

許してもらへるならば、私は、君の詩生活の豐潤と、虛妄とも見えて君には眞實であつた香炎の羽ばたきとを、更に裏書すべき詩文集の一卷を編纂さしてほしいと思ふ。詩の殘闕と、日記、書簡、その他の類聚である。此の一卷こそ、君の裸形の背後から射透す紫外線の火花でなくして何であらう。

私は密かに見た。君が戀する女の足に就いてあの幻感と連禱とを恣にした日記の詩文を、さうして、その二つの白い素足をそれぞれの中心として縱橫十方に放射する理性と神經と情念との道路圖を。

私は知つてゐる。私の義弟山本鼎の近親であつて、同じく畫家であり、未完成ながら天才の俤を多分に示した村山槐多の遺稿集『槐多の歌へる』のあの暴露の凄まじさを。おそらく君のこれとは、色こそちがへ、同じ光度に於て世を驚倒せしめるであらう。

5

大手君。

私は君に就いて些か鵞鳥の筆を以てして書き過ぎたかもしれぬ。切口が今でもきちきちするこの羽根で。

しかし、君はきつと私が君の詩をかう觀て讚歎もし微笑もしてゐたことを知つてゐられたにちがひない。それほどの知己の間の私たちであつたから。君の死後に私が處置すべきことの何であるかも私は知つてゐる。

昭和九年四月十八日、茅ケ崎の南湖院からの急電を受けて、私たち夫妻が駈けつけた時は、すでに君の命脈は止つてゐた。その一二年がほどは、君からの消息も無く、病患に就いても、再度の轉地療養のことも、少しも知らなかつた私たちであつた。

春と言つても、雲と波の音は薄ら寒く、風は砂をけぶらして、したたか群生の小松に吹きあげてゐた。

しみじみと合掌しながら、私は君の死顏の高貴さに撲れた。透きとほり、淨く緊り、蒼白く光をさめ、日の長い薄明の中に、君は幽かに仰向いてゐられた。

愈々起たずと知つて、白秋この私には必ずその臨終後の通知を打電つやうにと、そのただ一人の附添ひの看護婦に密かに云ひ含めてあつたと聽いた。

さうであつたか。

私は君が、大福餅のみを、その少しく前よ朝夕に一つづつ幼童のごとく嗜好されたといふことも聽いた。

電燈が黃ろく點つた。コードの紐の影がいくらか搖れたやうであつたが、君の閉した眶には何の微動も無かつた。

二十日、故郷の上州磯部へ君の遺骨が還られる日、私は、室生犀星、萩原朔太郞、大木惇夫諸君その他私の周圍の新人達と上野驛に謹んで參集した。詩の交友も殆どそれだけに限られた君であつた。發車の汽笛が鳴り、私たちは聲を呑んで禮拜した。私の腸はちぎれさうになつた。

大手君。

君は生前に、此の新詩集『藍色の蟇』を自身の手で明るく上梓するよい機會とよい條件に惠まれなかつた。大正の十五年に一旦編纂して、卷末のおぼえ書を書き添へまでした君ではあつたが、委托された私ではあつたが、二人の前にはただに大きな障碍のみが暗い翼を張つた。今漸くにして、ここに、その後の詩品を逸見君と更に收錄し補綴して、この出版の日の目を見ることとなつた。しかし、君の圓寂後、その多年の事務的勤勞の餘情として得られたものから、乃ち死後の君自身によつて刊行されるのである。謝するに言葉の無い私たちを君はまことに、虔ましく、弱々と微笑されてゐるであらう。

それでよいのであらうか。否々、君にはもつともつと世の耀かしい酬が莊巖されねばならぬ。

君はまことに、明治大正昭三代に亘つての數少い優れた詩人の中の一人であつた。 昭和十一年十二月十五日拂曉

[やぶちゃん注:以下、白秋の序の最終(右頁で終わり)の見開き左頁にある、作者の自序代わりの序詩。]

宿命の雪

自序に代へて

ほのほはそのかげをおかしてたたずみ、

みどりの犬をはなち、

合掌し 合掌し みづにおぼれる。

大正十五年九月 拓 次

[やぶちゃん注:この「宿命の雪(自序にかへて)」は最後の逸見享氏の「編者の言葉」によれば、大正一五(一九二六)年に彼が書いたものをそのまま用いたとある。

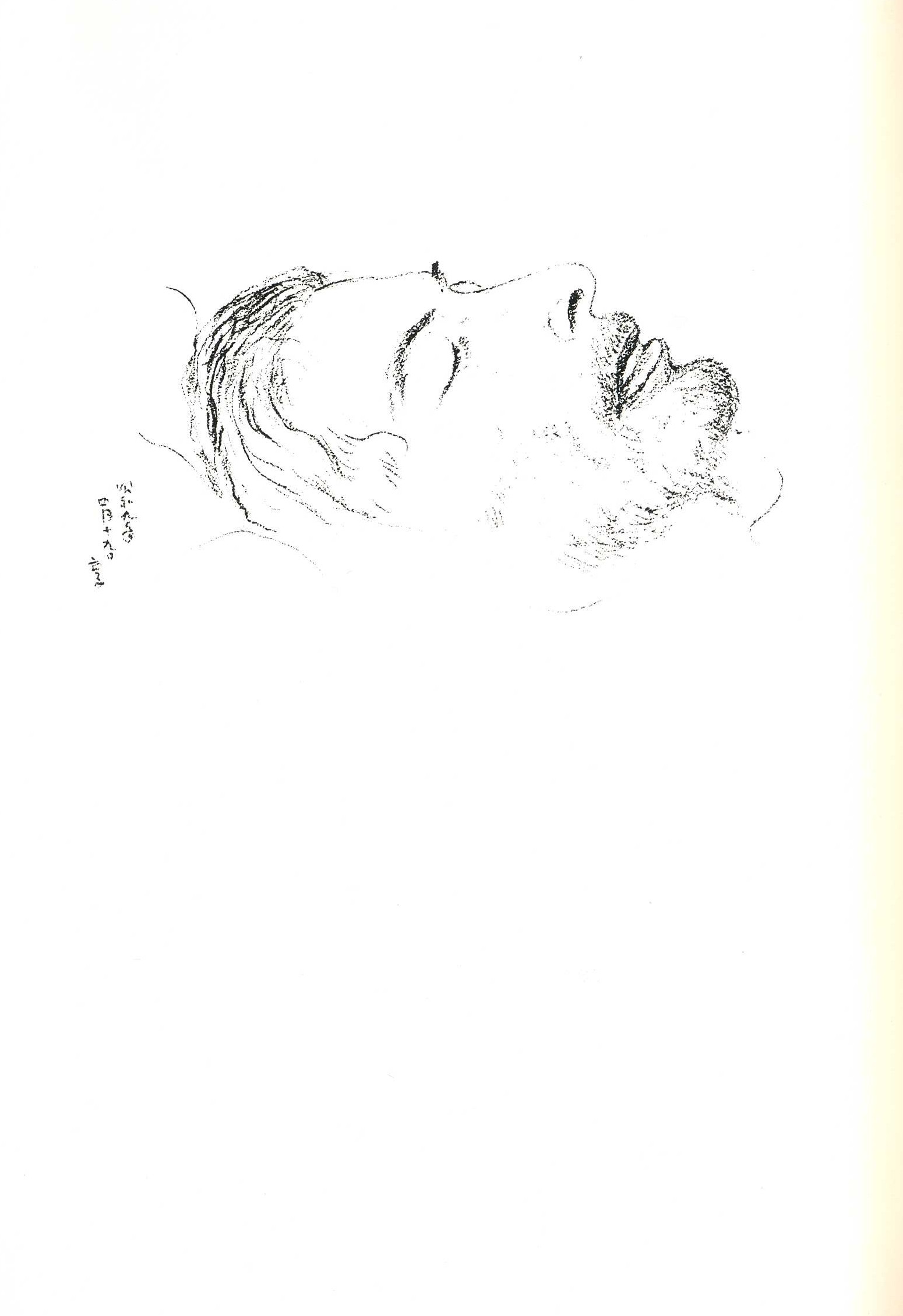

次の次の頁に拓次の死の翌日の死顔の逸見享によるデッサン画。左下に「昭和九年 四月十九日 享」とある。これは画家逸見享氏(明治二八(一八九五)年~昭和一九(一九四四)年)で、和歌山県出身。中央大学卒業後、ライオン歯磨意匠部に勤務する傍ら、木版画を始め、大正八(一九一九)年の第一回日本創作版画協会展に入選、日本版画協会でも活躍した。「新東京百景」を分担制作、友人であった大手拓次の詩集の装丁・編集も彼が手がけた(講談社「日本人名大辞典」の解説に拠る)。本詩集の編集・装幀も彼の手になる。]

[やぶちゃん注:「宿命の雪 自序に代へて」の次に挟まれてある大手拓次の死顔のデッサン(逸見亨画)。左端に、

昭和九年

四月十九日

享

という署名がある。逸見亨(明治二八(一八九五)年~昭和一九(一九四四)年)は画家。和歌山県出身で中央大学卒業後、ライオン歯磨意匠部に勤務する傍ら、木版画を始め、大正八(一九一九)年の第一回日本創作版画協会展に入選、日本版画協会でも活躍した。「新東京百景」を分担制作、友人であった大手拓次の詩集の装丁・編集も彼が手がけた(講談社「日本人名大辞典」の解説に拠る)。彼の作品はパブリック・ドメインである。]

[やぶちゃん注:以下、本文標題紙。「詩集」は横組。]

詩集 藍色の蟇

陶器の鴉

藍色の蟇

森の寶庫の寢閒に

藍色の蟇は黃色い息をはいて

陰濕の暗い暖爐のなかにひとつの繪模樣をかく。

太陽の隱し子のやうにひよわの少年は

美しい葡萄のやうな眼をもつて、

行くよ、行くよ、いさましげに、

空想の獵人はやはらかいカンガルウの編靴に。

陶器の鴉

陶器製のあをい鴉、

なめらかな母韻をつつんでおそひくるあをがらす、

うまれたままの暖かさでお前はよろよろする。

嘴の大きい、眼のおほきい、わるだくみのありさうな靑鴉、

この日和のしづかさを食べろ。

しなびた船

海がある、

お前の手のひらの海がある。

苺の實の汁を吸ひながら、

わたしはよろける。

わたしはお前の手のなかへ捲きこまれる。

逼塞した息はお腹の上へ墓標をたてようとする。

灰色の謀叛よ、お前の魂を火皿の心にささげて、

淸淨に、安らかに傳道のために死なうではないか。

黃金の闇

南がふいて

鳩の胸が光りにふるへ、

わたしの頭は釀された酒のやうに黴の花をはねのける。

赤い護謨のやうにおびえる唇が

力なげに、けれど親しげに内輪な步みぶりをほのめかす。

わたしは今、反省と悔悟の闇に

あまくこぼれおちる情趣を抱きしめる。

白い羽根蒲團の上に、

產み月の黃金の闇は

惱みをふくんでゐる。

槍の野邊

うす紅い晝の衣裳をきて、お前といふ異國の夢がしとやかにわたしの胸をめぐる。

執拗な陰氣な顏をしてる愚かな乳母は

うつとりと見惚れて、くやしいけれど言葉も出ない。

古い香木のもえる煙のやうにたちのぼる

この紛亂した人間の隱遁性と何物をも恐れない暴逆な復讎心とが、

溫和な春の日の箱車のなかに狎れ親しんで

ちやうど麝香猫と褐色の栗鼠とのやうにいがみあふ。

をりをりは麗しくきらめく白い齒の爭鬪に倦怠の世は旋風の壁模樣に眺め入る。

象よ步め

赤い表紙の本から出て、

皺だみた象よ、口のない大きな象よ、のろのろあゆめ、

ふたりが死んだ床の上に。

疲勞ををどらせる麻醉の風車、

お前が黃色い人間の皮をはいで

深い眞言の奧へ、のろのろと秋を背に負うて象よあゆめ

おなじ眠りへ生の嘴は動いて、

ふとつた老樹をつきくづす。

鷲のやうにひろがる象の世界をもりそだてて、

夜の噴煙のなかへすすめ、

人生は垂れた通草の頸のやうにゆれる。

枯木の馬

神よ、大洋をとびきる鳥よ、

神よ、凡ての實在を正しくおくものよ、

ああ、わたしの盲の肉體よ滅亡せよ、

さうでなければ、神と共に燃えよ、燃えよ、王城の炬火のやうに燃えよ、

ああ、わたしの取るに足りない性の遺骸を棄てて、

暴風のうすみどりの槌のしたに。

香枕のそばに投げだされたあをい手を見よ、

もはや、深淵をかけめぐる枯木の馬にのつて、

わたしは懷疑者の冷たい着物をきてゐる。

けれど神樣よ、わたしの遺骸には永遠に芳烈な花を飾つてください。

鳥の毛の鞭

尼僧のおとづれてくるやうに思はれて、なんとも言ひやうのない寂しさ いらだたしさに張りもなくだらける。

嫉妬よ、嫉妬よ、

やはらかい濡葉のしたをこごみがちに迷つて、

鳥の毛の古甕色の悲しい鞭にうたれる。

お前はやさしい惱みを生む花嫁、

わたしはお前のつつましやかな姿にほれる。

花嫁よ、けむりのやうにふくらむ花嫁よ、

わたしはお前の手にもたれてゆかう。

道心

七頭の怪物のやうな形をして、わたしの道心は呼吸してゐる。

洪水の喧囂、洪水の騷亂、

わたしは死骸となつた童貞のそばに、

白い布に包まれて母の嘆きをおびてゐる。

たはむれに水蛇は怪しい理智の影に逃げまはる。

世界は黃昏の永遠を波立たせる。

[やぶちゃん注:「喧囂」は「けんがう(けんごう)」で、喧喧囂囂。がやがやとやかましいこと、そうすること、また、そのさま。

私はこの、

わたしは死骸となつた童貞のそばに、

白い布に包まれて母の嘆きをおびてゐる。

のシークエンスが好きで堪らない。]

漁色

あを海色の耳のない叢林よ、

たまごなりの媒酌のうつたうしい気分、

おとなしい山羊の曲り角に手をかけて、子供たちの空想の息をついてみよう。

夜よ、夜よ、夜の船のなかに

茴香色の性慾はこまやかに泡だつて、

花粉の霧のやうに麥笛をならす。

撒水車の小僧たち

お前は撒水車をひく小僧たち、

川ぞひのひろい市街を悠長にかけめぐる。

紅や綠や光のある色はみんなおほひかくされ、

Silence と廢滅の水色の色の行者のみがうろつく。

これがわたしの隱しやうもない生活の姿だ。

ああわたしの果てもない寂寥を

街のかなたこなたに撒きちらせ、撒きちらせ。

撒水車の小僧たち、

あはい豫言の日和が生れるより先に、

つきせないわたしの寂寥をまきちらせまきちらせ。

海のやうにわきでるわたしの寂寥をまきちらせ。

[やぶちゃん注:「撒水車」は「さつすいしや(さっすいしゃ)」と読む。散水車に同じであるが、読みに注意されたい。]

羊皮をきた召使

お前は羊皮をきた召使だ。

くさつた思想をもちはこぶおとなしい召使だ。

お前は紅い羊皮をきたつつましい召使だ。

あの ふるい手なれた鎔爐のそばに

お前はいつも生生した眼で待つてゐる。

ほんたうにお前は氣の毒なほど新らしい無智を食べてゐる。

やはらかい羊の皮のきものをきて

すずしい眼で御用をきいてゐる。

すこしはなまけてもいいよ、

すこしはあそんでもいいよ、

夜になつたらお前自身の考をゆるしてやる。

ぬけ羽のことさへわすれた老鳥が

お前のあたまのうへにびつこをひいてゐる。

海鳥の結婚

大きな緋色の扇をかざして

空想の海は大聲にわらふ。

濃い綠色の海鳥の不具者、

命の前にかぎりない祈禱をささげ、

眞夏の落葉のやうに不運をなげく。

命はしとやかに馬の蹄をふんで西へ西へとすすみ、

再現のあまい美妙はいんいんと鳴る。

眠りは起き、狂氣はめざめ、

嵐はさうさうと神の額をふく。

永劫は臥床から出て信仰の笑顏に親しむ。

空想の海は平和の祭禮のなかに

可憐な不具者と異樣のものの媒介をする。

寂寥の犬、病氣の牛、

色大理石の女の彫像に淫蕩な母韻の泣き聲がただよふ。

唇に秋を思はせる姦淫者のおとなしい群よ、

惡の花の咲きにほふひと閒をみたまへ、

勝利をほころばす靑い冠、

女の謎をふせぐ黃金の圓楯よ、

戀の姿をうつす象牙の鏡、

寶玉と薰香と善美をつくした死の王衣よ。

海鳥の不具者は驚異と安息とに飽食し、

淚もろい異樣のものを抱へてひざまづく。

慰安

惡氣のそれとなくうなだれて

慰安の銀綠色の塔のなかへ身を投げかける。

なめらかな天鵞絨色の魚よ、

忍從の木陰に鳴らす timbale

祕密はあだめいた濃化粧して溫順な人生に享樂の罪を贈る。

わたしはただ、空に鳴る鞭のひびきにすぎない。

水色の神と交遊する鞭にすぎない。

[やぶちゃん注:底本では「天鵞絨色」のルビは「ろうどいろ」であるが、意味からも、ルビの植字の割付位置からも、「び」の脱字であることが明白であるので補った。「timbale」はフランス語で打楽器のティンパニのこと。ティンパニは英語では“timpani”、本来の語源であるイタリア語では“timpani ”又は“timpano”と綴る。]

蛇の道行

わたしの眼を、ふところに抱いた眞珠玉のやうに暖めて、

懶惰の考へ深い錆色をした蛇めが

若いはちきれるやうな血をみなぎらして蠟色の臥床にありながら、

おほやうな空の叢に舞ふ光の魂を招いたのだ。

それも無理もない話だ。

見たまへ、お互ひが持つてゐる慾の火壺のなかには可愛らしい子蛇と光りの卵が無心にふざけてる。

だんだんに子供たちの眼がふくらんできて、

ありもしない翅をはたつかせた。

そのたびに幻影はいきほひよくをどつた。

いたづらな神樣は

かうして二人に罪と惠みの樂しみを料理してくれた。

なまけものの幽靈

ある日なまけものの幽靈が

感奮して魔王の黑い黑い殿堂の建築に從事した。

ひとあたり手をつけてみると

妙にをかしくてつてきて、またどうやら倦き倦きしてしまつた。

しかし、仕事をつづけるといふことが怪しく殘りをしかつたので

靑い斧をふりあげては働いた。

そして、炎のやうに冥想の遺骸が質朴な木造車にのせられて通る。

黑い殿堂は休むことなく

ふだんの事のやうに工事が進められてゐる。

なまけものの幽靈は今更のやうにあたり前の誇りをみせびらかしたくなつた。

――みると幽靈の足には草色の瘤が出來てゐた。

泡立つ陰鬱

女のかひなのやうに泡だつてくる

むさぼり好きの陰鬱よ、

あの黑い いつもよくかしこまつてゐる小魚が

空が絹をひいたやうにあまいので、

今日は なだめやうもないほどむづかつてゐる。

長い耳の亡靈

うこん色にひかる遊戲のなかに

追ひたてられた亡靈はつまづいてたふれる。

きらびやかな荊棘の杖をついて

足のすわらない生活がせまつてくる。

くるしい、そしてつんぼの窓には

亡靈のうとい耳がひつかかつてゐる。

灰色のだらつとたれた長い耳は

あへぎあへぎ空想をはらんでゐる。

目をあいた過去

この放埒な空想は

行きつまつて 自らのからだのうちへ沈んだ。

みづからをとめどもなく掘りくづす旅わたりの金鑛夫、

わたしの過去はなまなましくくづれてくる。

過去よ、決して聲をあげるな、

お前は隱呪の箱のやうにただ暗く恐ろしくあれ。

[やぶちゃん注:「隱呪」不詳。「おんじゆ(おんじゅ)」と読んでいるか。これはもしかすると、呪術を用いて自分の姿を隠して見えなくする「隠形」の謂いか? 識者の御教授を乞うものである。]

なりひびく鉤

年のわかい蛭のやうに

みづみづとふくらんだ眼から眼へ、

はなやかな隱者の心が點つてゆき、

わけ知らずの顏の白いけものたち、

お前は幽靈のやうにわたしのまはりに坐つてゐる。

そら、海が女のやうに媚びてねむるとき、

絲をはなれて、はればれと鳴る黑い鉤の音をきいてごらん、

やはらかい魚はだまつてききとれてゐるだらう。

のびてゆく不具

わたしはなんにもしらない。

ただぼんやりとすわつてゐる。

さうして、わたしのあたまが香のけむりのくゆるやうにわらわらとみだれてゐる。

あたまはじぶんから

あはうのやうにすべての物音に負かされてゐる。

かびのはえたやうなしめつぽい木靈が

はりあひもなくはねかへつてゐる。

のぞみのない不具めが

もうおれひとりといはぬばかりに

あたらしい生活のあとを食ひあらしてゆく。

わたしはかうしてまいにちまいにち、

ふるい灰塚のなかへうもれてゐる。

神さまもみえない、

ふるへながら、のろのろしてゐる死をぬつたり消しぬつたり消ししてゐる。

やけた鍵

だまつてゐてくれ、

おまへにこんなことをお願ひするのは面目ないんだ。

この燒けてさびた鍵をそつともつてゆき、

うぐひす色のしなやかな紙鑪にかけて、

それからおまへの使ひなれた靑砥のうへにきずのつかないやうにおいてくれ。

べつに多分のねがひはない。

ね、さうやつてやけあとがきれいになほつたら、

またわたしの手へかへしてくれ、

それのもどるのを專念に待つてゐるのだから。

季節のすすむのがはやいので、

ついそのままにわすれてゐた。

としつきに焦げたこのちひさな鍵も

またつかひみちがわかるだらう。

[やぶちゃん注:「紙鑪」の「鑪」は、囲炉裏・火鉢・香炉・大甕・酒甕といった意味でヤスリの意はない。ヤスリは「鑢」と書き、「鑪」に非常に似ているので、作者自身の誤字か、植字ミスの可能性が疑われる。]

美の遊行者

そのむかし、わたしの心にさわいだ野獸の嵐が、

初夏の日にひややかによみがへつてきた。

すべての空想のあたらしい核をもとめようとして

南洋のながい髮をたれた女鳥のやうに、

いたましいほどに狂ひみだれたそのときの一途の心が

いまもまた、このおだやかな遊惰の日に法服をきた昔の知り人のやうにやつてきた。

なんといふあてもない寂しさだらう。

白磁の皿にもられたこのみのやうに人を魅する冷たい哀愁がながれでる。

わたしはまことに美の遊行者であつた。

苗床のなかにめぐむ憂ひの芽望みの芽、

わたしのゆくみちには常にかなしい雨がふる。

[やぶちゃん注:「女鳥」不詳。叙述からみると、所謂、雄の成鳥が美しい飾り羽を持つ極楽鳥、スズメ目スズメ亜目カラス上科フウチョウ科 Paradisaeidae に属するフウチョウ(風鳥)の仲間を指しているように読める(人口に膾炙しているゴクラクチョウという名は正式和名ではない)。識者の御教授を乞う。]

秋

ものはものは呼んでよろこび、

さみしい秋の黃色い葉はひろい大樣な胸にねむる。

風もあるし、旅人もあるし、

しづんでゆく若い心はほのかな化粧づかれに遠い國をおもふ。

ちひさな傷のあるわたしの手は

よろけながらに白い狼をおひかける。

ああ 秋よ、

秋はつめたい霧の火をまきちらす。

[やぶちゃん注:一行目、不審。校合すべき所載本がないのではっきりとは言えないが、これは、

ものはものを呼んでよろこび、

の誤植ではなかろうかと思われる。

ネット上で検索をかけた結果、「日本詩人愛唱歌集 詩と音楽を愛する人のためのデータベース」内に「藍色の蟇」(白鳳社版「大手拓次全集」の第一巻及び第二巻)があり、そこでは「ものを」となっているのを見出した。以下に「ものを」とした形で全詩を再度、掲げておく。

秋

ものはものを呼んでよろこび、

さみしい秋の黃色い葉はひろい大樣な胸にねむる。

風もあるし、旅人もあるし、

しづんでゆく若い心はほのかな化粧づかれに遠い國をおもふ。

ちひさな傷のあるわたしの手は

よろけながらに白い狼をおひかける。

ああ 秋よ、

秋はつめたい霧の火をまきちらす。

但し、私は白鳳社版「大手拓次全集」を所持しておらず、現時点では確認したわけでもないことは断っておく。]

裸體の森

鏡の眼をもつた糜爛の蛇が、

羚羊の腹を喰ひやぶる蛇が、

凝力の强い稟性の痴愚を煽つて

炎熱の砂漠の上にたたきつぶす。

冷笑の使をおびた駝鳥が奇怪なづうたいをのさばらす。

死ね……

淫縱の智者よ、

芳香ある裸体の森へゆかう。

なめらかな氈の上に 化粧の蛇は媚をあふれこぼす。

[やぶちゃん注:「稟性」生得の性質。天賦の質。天性。]

罪の拜跪

ぬしよ、この「自我」のぬしよ、

空虛な肉體をのこしてどこへいつたのか。

ぬしの御座は紫の疑惑にけがされてゐる。

跳梁をほしいままにした罪の淚もろい拜跪は

祈れども祈れども、

ああ わたしの生存の標たるぬしはみえない。

ぬしよ、囚人の悲しい音樂をきけ。

據りどころのない亡命の鳥の歌をきけ。

ぬしよ、

罪の至純なる懺悔はいづこまでそなたの影を追うてゆくのか。

ぬしよ、信仰の火把に火はつけられんとする。

死は香爐の扉のやうににほうてくる。

[やぶちゃん注:底本、八行目は、

據りどころ亡命の鳥の歌をきけ。

であるが、意味が通らないため、昭和二六(一九四一)年創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」、昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」に拠って訂した。]

肉色の薔薇

うまれでた季節は僞らずに幸福をおくる。

おお はづかしげに裸になつた接吻よ、

五月はわたし達に果てもない夢である。

此汎愛の思想のよわよわしい芽生えは

旅の空をうろついてあるく女藝人のやうに人知れず淚をながしてゐる。

今、偏狹者の胸に咲いた肉色の薔薇よ、

今、惡執者の腕に散る肉色の薔薇よ、

遍在の神は吾等の上に楽しい訪れをささやく。

歡びにみちた季節は悲哀の種をまく。

うれはしげに鎧を着た接吻よ、

戦闘は白く白く波をうつてゐる。

[やぶちゃん注:創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」及び現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」では、二行目を、

おお はづかしげに裸になつた接吻よ。

と読点ではなく、句点とする。また、後者現代詩人文庫版では、更に最後の三行を独立連(第二連)としている。正字で以下に現代詩人文庫版の詩形全文を示しておく。

肉色の薔薇

うまれでた季節は僞らずに幸福をおくる。

おお はづかしげに裸になつた接吻よ。

五月はわたし達に果てもない夢である。

此汎愛の思想のよわよわしい芽生えは

旅の空をうろついてあるく女藝人のやうに人知れず淚をながしてゐる。

今、偏狹者の胸に咲いた肉色の薔薇よ、

今、惡執者の腕に散る肉色の薔薇よ、

遍在の神は吾等の上に楽しい訪れをささやく。

歡びにみちた季節は悲哀の種をまく。

うれはしげに鎧を着た接吻よ、

戦闘は白く白く波をうつてゐる。]

つんぼの犬

だまつて聽いてゐる、

あけはなした恐ろしい話を。

むくむくと太古を夢見てる犬よ、

顏をあげて流れさる潮の

はなやかな色にみとれてるのか。

お前の後足のほとりには、いつも

ミモザの花のにほひが漂うてゐる。

野の羊へ

野をひそひそとあゆんでゆく羊の群よ、

やさしげに湖上の夕月を眺めて

嘆息をもらすのは、

なんといふ瞑合をわたしの心にもつてくるだらう。

紫の角を持つた羊のむれ、

跳ねよ、跳ねよ、

夕月はめぐみをこぼす…………

わたし達すてられた魂のうへに。

[やぶちゃん注:「瞑合」は「みやうがふ(みょうごう)」で、恐らくは、知らず知らず一つになることという「冥合」の謂いであろう。]

威嚇者

わたしの威嚇者がおどろいてゐる梢の上から見おろして、

いまにもその妙に曲つた固い黑い爪で

冥府から來た響の聲援によりながら

必勝を期してわたしの魂へついてゐるだらう。

わたしはもう、それを恐れたり、おびえたりする餘裕がない。

わたしは朦朧として無限とつらなつてゐるばかりで、

苦痛も慟哭も、哀れな世の不運も、據りどころない風の苦痛にすぎなくなつた。

わたしは、もう永遠の存在の端へむすびつけられたのだ。

わたしの生活の盛りは、空氣をこえ、

萬象をこえ、水色の奧祕へひびく時である。

憂はわたしを護る

憂はわたしをまもる。

のびやかに此心がをどつてゆくときでも、

また限りない瞑想の朽廢へおちいるときでも、

きつと わたしの憂はわたしの弱い身體を中庸の微韻のうちに保つ。

ああ お前よ、鳩の毛竝のやうにやさしくふるへる憂よ、

さあ お前の好きな五月がきた。

たんぽぽの實のしろくはじけてとぶ五月がきた。

お前は この光のなかに悲しげに浴みして

世界のすべてを包む戀を探せ。

河原の沙のなかから

河原の沙のなかから

夕映の花のなかへ むつくりとした圓いものがうかびあがる。

それは貝でもない、また魚でもない、

胴からはなれて生きるわたしの首の幻だ。

わたしの首はたいへん年をとつて

ぶらぶらとらちもない獨りあるきがしたいのだらう。

やさしくそれを看とりしてやるものもない。

わたしの首は たうとう風に追はれて、月見草のくさむらへまぎれこんだ。

球形の鬼

雪をのむ馬

自然をつくる大神よ、

まちの巷をくらうする大氣のおほどかなる有樣、

めづらしい幽闇の景色をゑがいて、

その したしたとしたたる碧玉のつれなさにしづみ、

ゆたかにも企畫をめぐらすものは、

これ このわたしといふ

靑白い幻の雪をのむ馬。

[やぶちゃん注:最終行、「靑白い/幻の//雪をのむ馬」と詠む時、恐ろしいまでに私の琴線が倍音となって鳴り響く。]

假面の上の草

そこをどいてゆけ。

あかい肉色の假面のうへに生えた雜草は

びよびよとしてあちらのはうへなびいてゐる。

毒鳥の嘴にほじられ、

髮をながくのばした怪異の托僧は こつねんとして姿をあらはした。

ぐるぐると身をうねらせる忍辱は

黑いながい舌をだして身ぶるひをする。

季節よ、人閒よ、

おまへたちは橫にたふれろ、

あやしい火はばうばうともえて、わたしの進路にたちふさがる。

そこをどいてゆけ、

わたしは神のしろい手をもとめるのだ。

香爐の秋

むらがる鳥よ、

むらがる木の葉よ、

ふかく、こんとんと冥護の谷底へおちる。

あたまをあげよ、

さやさやとかける秋は いましも伸びてきて、

おとろへた人人のために

音をうつやうな香爐をたく。

ああ 凋滅のまへにさきだつこゑは

無窮の美をおびて境界をこえ、

白い木馬にまたがつてこともなくゆきすぎる。

木立の相

物語のおくに

ちひさな春の悔恨をうめたてて、

あをいあをい小蜂の羽なりの狼煙をみまもり、

ふりしきる木立の怪相ををがむ。

ふるひをののく心の肌にすひついて

その銀の牙をならし、

天地しんごんとしてとけるとき、

幻化の頌を誦す。

木立は紫金の蛇をうみ、

おしせまる海浪まんまんとして胎盤のうへに芽ぐむとき、

惡の寶冠はゆめをけちらして神を抱く。

ことばなく、こゑなく、陸に、海に、

ながれる存在の腹部は紅爛のよろこびをそだてて屈伸する。

[やぶちゃん注:現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」では、「幻化の頌を誦す。」の「誦す」には「誦す」とルビを振る。]

武裝した痙攣

武裝した痙攣がおこる、

ぐわうぜんたる破壞にむかふ努力がうなりごゑをだす。

わたしはたちあがる、生活の顔面へ。

わたしはみづばれになつた足や膝をだしてあるくのだ。

濕氣の膓をひきだす幻想は姦淫されて、のら犬のやうに死んでゐる。

けれどそんなことは意としない。

くさつた鐵の壁は、わたしのうなりごゑをきいてしかみづらをしてゐる。

それは大きな象をうむ陣痛だ。

ぢつと旋行する凝視のクラリオネツトが鳴ると、

だんだんに夜がしらみががつてゆく。

[やぶちゃん注:「しかみづら」は無論、「顰み面」で、「顰めっ面」に同じい。]

創造の草笛

あなたはしづかにわたしのまはりをとりまいてゐる。

わたしが くらい底のない闇につきおとされて、

くるしさにもがくとき、

あなたのひかりがきらきらとかがやく。

わたしの手をひきだしてくれるものは、

あなたの心のながれよりほかにはない。

朝露のやうにすずしい言葉をうむものは、

あなたの身ぶりよりほかにはない。

あなたは、いつもいつもあたらしい創造の草笛である。

水のおもてをかける草笛よ、

また とほくのはうへにげてゆく草笛よ、

しづかにかなしくうたつてくれ。

[やぶちゃん注:小さな頃、私の母は、私のために、よく草笛を鳴らしてくれたものだった――私は今も――草笛を鳴らせない――。]

球形の鬼

あつまるものをよせあつめ、

ぐわうぐわうと鳴るひとつの箱のなかに、

やうやく眼をあきかけた此世の鬼は

うすいあま皮に包まれたままでわづかに息をふいてゐる。

香具をもたらしてゆく虛妄の妖艷、

さんさんと鳴る銀と白蠟の燈架のうへのいのちは、

ひとしく手をたたいて消えんことをのぞんでゐる。

みよ、みよ、

世界をおしかくす赤いふくらんだ大足は

夕燒のごとく影をあらはさうとする。

ああ、力と闇とに滿ちた球形の鬼よ、

その鳴りひびく胎期の長くあれ、長くあれ。

[やぶちゃん注:ここまで再読して私は「藍色の蟇」のイメージに最も近い画家は、かの私の偏愛するルドンであるように思えてならなくなってきたことをここに告白する。]

ふくろふの笛

とびちがふ とびちがふ暗闇のぬけ羽の手、

その手は丘をひきよせてみだれる。

そしてまた 死の輪飾りを

薔薇のつぼみのやうなお前のやはらかい肩へおくるだらう。

おききなさい、

今も今とて ふくろふの笛は足ずりをして

あをいけむりのなかにうなだれるお前のからだを

とほくへ とほくへと追ひのける。

くちなし色の車

つらなつてくる車のあとに また車がある。

あをい背旗をたてならべ、

どこへゆくのやら若い人たちがくるではないか、

しやりしやりと鳴るあらつちのうへを

うれひにのべられた小砂利のうへを

笑顏しながら羽ぶるひをする人たちがゆく。

さうして、くちなし色の車のかずが

河豚のやうな闇のなかにのまれた。

春のかなしみ

かなしみよ、

なんともいへない 深いふかい春のかなしみよ、

やせほそつた幹に春はたうとうふうはりした生きもののかなしみをつけた。

のたりのたりした海原のはてしないとほくの方へゆくやうに

ああ このとめどもない悔恨のかなしみよ、

溫室のなかに長いもすそをひく草のやうに

かなしみはよわよわしい賴り氣をなびかしてゐる。

空想の階段にうかぶ鳩の足どりに

かなしみはだんだんに虛無の宮殿にちかよつてゆく。

生きたる過去

とりかへしのつかない、あの生きたる過去は

ひたひの傷をおさへながらあるきまはる。

だらだらとよみがへつた生血はひたひからおちて、

牡熊のやうにくるしさをしのんでゐる。

過去は永遠のとびらをふさがうとする。

過去はたましひのほとりに黃金のくさりを鳴らす。

わたしのもえあがる戀の十字架のうへにうつくしい棺衣と灰の白刃とを與へる。

かなしい過去のあゆみは

わたしのからだを泥海のやうにふみあらす。

[やぶちゃん注:現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」では、

わたしのもえあがる戀の十字架のうへにうつくしい棺衣と灰の白刃とを與へる。

の一行を、

わたしのもえあがる戀の十字架のうへに

うつくしい棺衣と灰の白刃とを與へる。

と二行に分かつが、採らない。]

輝く城のなかへ

みなとを出る船は黃色い帆をあげて去つた。

嘴は木の葉の群をささやいて

海の鳥はけむりを焚いてゐる。

磯邊の草は亡靈の影をそだてて、

わきかへるうしほのなかへわたしは身をなげる。

わたしの身にからまる魚のうろこをぬいで、

泥土に輝く城のなかへ。

咆える月暈

わたしは街にほえる、

ひとびとのくらいおくそこに。

ひややかな木のこずゑをはなれ、

さまざまの呪ひの銃聲のながれる街のなかに、

瀲灔とたたへられた水のやうに

わたしは手づくりの網をまいて、

はるかなる死の慰安をほえてゐる。

[やぶちゃん注:「瀲灔」水の満ち溢れるさま。また、漣が光り煌めくさま。「瀲灩」とも書く。]

銀の足鐶

――死人の家をよみて――

囚徒らの足にはまばゆい銀のくさりがついてゐる。

そのくさりの鐶は しづかにけむる如く

呼吸をよび 嘆息をうながし、

力をはらむ鳥の翅のやうにささやきを起して、

これら 憂愁にとざされた囚徒らのうへに光をなげる。

くらく いんうつに見える囚徒らの日常のくさむらをうごかすものは、

その、感觸のなつかしく 强靱なる銀の足鐶である。

死滅のほそい途に心を向ける これらバラツクのなかの人人は

おそろしい空想家である。

彼等は精彩ある巢をつくり、雛をつくり、

海をわたつてとびゆく候鳥である。

[やぶちゃん注:「死人の家」は、恐らくドストエフスキイの「死の家の記録」(原題“Записки из Мёртвого дома”一八六二年作)である。かれが読んだのは片上伸訳の大正三(一九一四)年博文館刊の「近代西洋文芸叢書」第六冊に所収されたものであろう。この時の邦題は「死人の家」である。]

ひろがる肉體

わたしのこゑはほら貝のやうにとほくひろがる。

わたしはじぶんの腹をおさへてどしどしとあるくと、

日光は緋のきれのやうにとびちり、

空氣はあをい胎壁の息のやうに泡をわきたたせる。

山や河や丘や野や、すべてひとつのけものとなつてわたしにつきしたがふ。

わたしの足は土となつてひろがり

わたしのからだは香となつてひろがる。

いろいろの法規は屑肉のやうにわたしのゑさとなる。

かくして、わたしはだんまりのほら貝のうちにかくれる。

つんぼの月、めくらの月、

わたしはまだ滅しつくさなかつた。

[やぶちゃん注:非常に珍しく題名の「肉體」及び、本文は「緋」を除いて総てにルビが振られている。寧ろ、「緋」は本文総ルビの脱落のようにしか思われない。]

躁忙

ひややかな火のほとりをとぶ蟲のやうに

くるくるといらだち、をののき、おびえつつ、さわがしい私よ

野をかける仔牛のおどろき、

あかくもえあがる雲の眞下に慟哭をつつんでかける毛なみのうつくしい仔牛のむれ。

鉤を產む風は輝く寶石のごとく私をおさへてうごかさない。

底のない、幽谷の闇の曙にめざめて偉大なる茫漠の胞衣をむかへる。

つよい海風のやうに烈しい身づくろひした接吻をのぞんでも、

すべて手だてなきものは欺騙者の香餌である。

わたしの躁忙は海の底に

さわがしい太鼓をならしてゐる。

[やぶちゃん注:「躁忙」は「そうばう(そうぼう)」で「怱忙」と同義であろう。忙しくて落ち着かないことを言う。「欺騙者」は「きへんしや(きへんしゃ)」と読み、「欺騙」は「欺瞞」と同義で、欺き騙す者。]

走る宮殿

紺色にまたみどり色にあかつきの空を手でかなでる、

このみごもりの世界に滿ちた悉くの蛇よ、

おまへたちの その女のへそのやうなやはらかな金のうろこをうごかして、

さびしいこのふるい靈像のまはりをとりまけ、

うろこからでる靑銅の焰はをどる、

なみだをたれてゆく化生の罪は

霧のやうに消えさる。

あかつきは生長して紅の彩光をなげあたへ、

ひとつひとつの住居はとびらをひらいて念じ、

さて、わたしたち精靈の宮は

あけぼののやさしい Chorus のなかへとはしる。

[やぶちゃん注:「Chorus」表面上は、コーダで「わたしたち」である「精靈の宮」は、目に見えぬ流体としての合唱の歌声の奔流の中へと走り入ってゆくのであるが、私は拓次がこれをわざわざ英文で表記したことに拘る。これは合唱の声であると同時にこの「走る宮殿」という名の野外劇に於ける、そのコロス(“choros”。古代ギリシャ語由来で“chorus”の語源、古代ギリシア劇に於ける合唱隊)の中へと走り去るように思われてならない。ウィキの「コロス」によれば、『コロスは観客に対して、観賞の助けとなる劇の背景や要約を伝え、劇のテーマについて注釈し、観客がどう劇に反応するのが理想的かを教える。また、劇によっては一般大衆の代わりをすることもある。多くの古代ギリシア劇の中で、コロスは主要登場人物が劇中語れなかったこと(たとえば恐怖、秘密とか)を登場人物に代わって代弁する。コロスは通常、歌の形式を採るが、時にはユニゾンで詩を朗読する場合もある』とある。]

耳のうしろの野

わたしの耳のうしろにある黃色い野は

僞笑をふくんであでやかに化粧する。

その野のなかにはみどり色の眼をもつた自働車がうごき

いうれいのやうにひるがへる女たちはゆききする。

ただ そこに荒武者のやうに

ひとりの男は銀の穗先の槍をもつてたはむれる。

ふたつの手をもつ世のひとびとよ、

耳のおくにある幻の伶樂をきけ、

美裝をこらした惡魔どもは

あまい毒刃のゆめよりさめて、

騷然たる神前の吹笛にふける。

かくして、

耳のうしろにある黃色い野は死の頭上にしづかにもえてゐる。

笛をふく墓鬼

もぢやもぢやとたれた髮の毛、

あをいあばたの鼻、

ほそい眼が奥からのぞいてゐる。

つちのうへをぺたぺたとあるいて、

すすいろのやせた手をだしては笛をふく。

ものをすひこむやうなねいろである。

ふるへるやうなまやかしである。

[やぶちゃん注:「墓鬼」というのは拓次の造語と思われる。この辺り、まさに大手拓次版「稲生物怪録」張りである。]

あをい狐

さかしい眼をするあをい狐よ、

夏葦のしげるなかに

おまへの足をやすめて、

うららかに光明の心をきる。

草間の風を、

その豊麗な背にうけよ、背にうけよ。

老人

わたしのそばへきて腰をかけた、

ほそい杖にたよつてそうつと腰をかけた。

老人はわたしの眼をみてゐた。

たつたひとつの光がわたしの背にふるへてゐた。

奇蹟のおそはれのやうに

わらひはじめると、

その口がばかにおほきい。

おだやかな日和はながれ、

わたしの身がけむりになつてしまふかとおもふと、

老人は白いひげをはやした蟹のやうにみえた。

紫の盾

あをい環をつみかさねる銅鑼の遠音はうかび、

金衣の僧侶はいでて祈禱をさづけ、

階段のうへに秋はさめざめとうろついてゐるなかを、

紫の縞目をうつした半月の盾をだいて

憔悴した惡徒は入りきたる。

哀音は友をよんで部屋部屋にうつりゆき、

自戒の念にとりまかれた朝はやぶれる。

地をかきたてるかなしい銅鑼がなれば、

角ある鳥をゑがいた紫の盾はやすやすともたげられて、

死のまへにみじろぐ惡徒の身をかくす。

紫の盾よ さちあれ、

生をよびかへす白痴の胸にも花よかをれ。

白い髯をはやした蟹

おまへはね、しろいひげをはやした蟹だよ、

なりが大きくつて、のさのさとよこばひをする。

幻影をしまつておくうねりまがつた迷宮のきざはしのまへに、

何年といふことなくねころんでゐる。

さまざまな行列や旗じるしがお前のまへをとほつていつたけれど、

そんなものには眼もくれないで、

おまへは自分ひとりの夢をむさぼりくつてゐる。

ふかい哄笑がおまへの全身をひたして、

それがだんだんしづんでゆき、

地軸のひとつの端にふれたとき、

むらさきの光をはなつ太陽が世界いちめんにひろがつた。

けれどもおまへはおなじやうにふくろふの羽ばたく晝にかくれて、

なまけくさつた手で風琴をひいてゐる。

みどりの狂人

そらをおしながせ、

みどりの狂人よ。

とどろきわたる媢嫉のいけすのなかにはねまはる羽のある魚は、

さかさまにつつたちあがつて、

齒をむきだしていがむ。

いけすはばさばさとゆれる、

魚は眼をたたいてとびださうとする。

風と雨との自由をもつ、ながいからだのみどりの狂人よ、

おまへのからだが、むやみとほそくながくのびるのは、

どうしたせゐなのだ。

いや………‥魚がはねるのがきこえる。

おまへは、ありたけのちからをだして空をおしながしてしまへ。

[やぶちゃん注:「媢嫉」妬み憎むこと、忌み嫌う、の意。「媢」は、ねたむ・そねむ・忌む及び憎むの意を持つ。終わりから二行目のリーダ部は、底本では等間隔で十一ポイントある。]

よれからむ帆

ひとつは黃色い帆、

ひとつは赤い帆、

もうひとつはあをい帆だ。

その三つの帆はならんで、よれあひながら沖あひさしてすすむ。

それはとほく海のうへをゆくやうであるが、

じつはだんだん空のなかへまきあがつてゆくのだ。

うみ鳥のけたたましいさけびがそのあひだをとぶ。

これらの帆ぬのは、

人間の皮をはいでこしらへたものだから、

どうしても、内側へまきこんできて、

おひての風を布いつぱいにはらまないのだ。

よれからむ生皮の帆布は翕然としてひとつの怪像となる。

[やぶちゃん注:四行目の「沖あひさしてすすむ」の部分、底本は「沖あひさしですすむ」でと格助詞が「て」ではなく、「で」の濁音ある(印字の汚れではなく、確かな植字「で」である)。「沖合指し」という特異な名詞形もあり得ない訳ではないが、ここは創元文庫版「大手拓次詩集」の表記を採用した。

「翕然」「翕」は聚まるの意で、多くのものが一つに合う、一致する、集まるさま。]

みどり色の蛇

假面のいただきをこえて

そのうねうねしたからだをのばしてはふ

みどり色のふとい蛇よ、

その腹には春の情感のうろこが

らんらんと金にもえてゐる。

みどり色の蛇よ、

ねんばりしたその執著を路ばたにうゑながら、

ひとあし ひとあし

春の肌にはひつてゆく。

うれひに滿ちた春の肌は

あらゆる芬香にゆたゆたと波をうつてゐる。

みどり色の蛇よ、

白い柩のゆめをすてて、

かなしみにあふれた春のまぶたへ

つよい戀をおくれ、

そのみどりのからだがやぶれるまで。

みどり色の蛇よ、

いんいんとなる戀のうづまく鐘は

かぎりなく美の生立をときしめす。

その齒で咬め、

その舌で刺せ、

その光ある尾で打て、

その腹で紅金の焰を焚け、

春のまるまるした肌へ

永遠を產む毒液をそそぎこめ。

みどり色の蛇よ、

そしてお前も

春とともに死の前にひざまづけ。

[やぶちゃん注:「芬香」は「ふんかう(ふんこう)」で、よい匂い、芳香。]

死の行列

こころよく すきとほる死の透明なよそほひをしたものものが

さらりさらり なんのさはるおともなく、

地をひきずるおともなく、

けむりのうへを匍ふ靑いぬれ色のたましひのやうに

しめつた脣をのがれのがれゆく。

名も知らない女へ

名も知らない女よ、

おまへの眼にはやさしい媚がとがつてゐる、

そして その瞳は小魚のやうにはねてゐる、

おまへのやはらかな頰は

ふつくりとして色とにほひの住處、

おまへのからだはすんなりとして

手はいきもののやうにうごめく。

名もしらない女よ、

おまへのわけた髮の毛は

うすぐらく、なやましく、

ゆふべの鐘のねのやうにわたしの心にまつはる。

「ねえおつかさん、

あたし足がかつたるくつてしやうがないわ」

わたしはまだそのこゑをおぼえてゐる。

うつくしい うつくしい名もしらない女よ

濕氣の小馬

黃色い馬

そこからはかげがさし、

ゆふひは帶をといてねころぶ。

かるい羽のやうな耳は風にふるへて、

黃色い毛竝の馬は馬銜をかんで繫がれてゐる。

そして、パンヤのやうにふはふはと舞ひたつ懶惰は

その馬の繫木となつてうづくまり、

しき藁のうへによこになれば、

しみでる汗は祈禱の糧となる。

[やぶちゃん注:「パンヤ」双子葉植物綱アオイ目アオイ科(新エングラー体系及びクロンキスト体系ではパンヤ科)パンヤ亜科セイバ属カポック Ceiba pentandra などのパンヤ類の植物の種子から繊維として採取される、紡ぐことが出来ない綿のような長毛。クッション・救命胴衣・ソフトボールの詰め物などに用いられる。ポルトガル語“panha”を語源とする。]

朱の搖椅子

岡をのぼる人よ、

野をたどる人よ、

さてはまた、とびらをとぼとぼとたたく人よ、

春のひかりがゆれてくるではないか。

わたしたちふたりは

朱と金との搖椅子のうへに身をのせて、

このベエルのやうな氛氣とともに、かろくかろくゆれてみよう、

あの溫室にさくふうりん草のくびのやうに。

[やぶちゃん注:「氛氣」空中に見えるクモや、かすみのような気。なお古くは空気・大気の原義である「雰囲気」を「氛圍氣」とも書いた。

「ふうりん草」我々に馴染みの双子葉植物綱キキョウ目キキョウ科ホタルブクロ属 Campanula のホタルブクロ(螢袋)のことか、若しくは狭義の同属のフウリンソウ Campanula medium を指している。現在は改良品種が学名のラテン名「小さな鐘」をそのまま用いてカンパニュラ(カンパヌラ)などとも呼ばれる。フウリンソウ Campanula medium は園芸では正式和名のフウリンソウよりもツリガネソウ(釣鐘草)と呼ぶことの方が多いらしい。ウィキの「カンパニュラ」の「ふうりんそう」の項(画像あり)には(アラビア数字を漢数字に代え、記号の一部を変更した)、『この仲間では最もポピュラーな植物。草丈二メートルくらいになる二年草だが、秋まきで翌春開花する一年草に改良された品種もある。花色には青紫・藤色・ピンク・白などがあり、上手に育てると、花径一〇センチメートル近い花が数十輪咲き、花壇の背景などに植えると見事である』とある。ここは「溫室」とするので、後者で採ってよかろう。]

法性のみち

わたしはきものをぬぎ、

じゆばんをぬいで、

りんごの實のやうなはだかになつて、

ひたすらに法性のみちをもとめる。

わたしをわらふあざけりのこゑ、

わたしをわらふそしりのこゑ、

それはみなてる日にむされたうじむしのこゑである。

わたしのからだはほがらかにあけぼのへはしる。

わたしのあるいてゆく路のくさは

ひとつひとつをとめとなり、

手をのべてはわたしの足をだき、

唇をだしてはわたしの膝をなめる。

すずしくさびしい野邊のくさは、

うつくしいをとめとなつて豐麗なからだをわたしのまへにさしのべる。

わたしの靑春はけものとなつてもえる。

[やぶちゃん注:「法性」辞書的な意味を示しておく。仏教用語で一切の存在・現象の真の本性。万有の本体。「真如」「実相」「法界」とも言う。「ほっしょう」と読むことが多い。]

曼陀羅を食ふ縞馬

ゆきがふる ゆきがふる。

しろい雪がふる。

あをい雪がふる。

ひづめのおとがする、

樹をたたく啄木鳥のやうなおとがする。

天馬のやうにひらりとおりたつたのは

茶と金との縞馬である。

若草のやうにこころよく その鼻と耳とはそよいでゐる。

封じられた五音の丘にのぼり、

こゑもなく 空をかめば、

未知の曼陀羅はくづれ落ちようとする。

おそろしい縞馬め!

わたしの舌から、わたしの胸からは鬼火がもえる。

ゆきがふる ゆきがふる。

赤と紫とのまだらの雪がふる。

[やぶちゃん注:「五音」は狭義には中国・日本の音楽の理論用語で音階や旋法の基本となる五つの音を指す。各音は低い方から順に宮・商・角・徴・羽と呼ばれ、基本型としては洋楽のドレミソラと同様の音程関係になる。「ごおん」とも読む。但し、広義には広く音声の調子・音色の意としても用いられる。ここで拓次は架空の、例えば古代ケルトの遺跡のようなイメージを飛ばして、神聖不可侵の楽の音の封じ込まれた丘を想起しているように思われる。]

金屬の耳

わたしの耳は

金絲のぬひはくにいろづいて、

鳩のにこ毛のやうな痛みをおぼえる。

わたしの耳は

うすぐろい妖鬼の足にふみにじられて、

石綿のやうにかけおちる。

わたしの耳は

祭壇のなかへおひいれられて、

そこに隱呪をむすぶ金物の像となつた。

わたしの耳は

水仙の風のなかにたつて、

物の招きにさからつてゐる。

[やぶちゃん注:「隱呪」この熟語は辞書に見えないが、密教にあって印を結び、真言を唱えることを「印呪」と言い、また、神道を始め多くの宗教や信仰の中には、秘かに人に見えぬように体の蔭や手の内に隠して印を結ぶことが普通に行われるから、奇異な熟語には私には見えない。すこぶる腑に落ちる用字である。]

妬心の花嫁

このこころ、

つばさのはえた、角の生えたわたしの心は、

かぎりなくも溫熱の胸牆をもとめて、

ひたはしりにまよなかの闇をかける。

をんなたちの放埓はこの右の手のかがみにうつり、

また疾走する吐息のかをりはこの左の手のつるぎをふるはせる。

妖氣の美僧はもすそをひいてことばをなげき、

うらうらとして銀鈴の魔をそよがせる。

ことなれる二つの性は大地のみごもりとなつて、

谷間に老樹をうみ、

野や丘にはひあるく二尾の蛇をうむ。

[やぶちゃん注:「胸牆」敵の矢玉からの防備及び敵に対する射撃の便のために胸の高さほどに築いた盛り土のこと。胸壁。「胸墻」とも書く。]

白い象の賀宴

香氣をはく無言のとき、

晝閒は羽團扇のやうに物のかげをおひたてて、

なにごともひとつらに足のあゆみを忍ばせる。

この隱密の露臺のみどりのうへに、

年とつた白い象は謙讓の姿をあらはして、

手もない牙の樂器をかなでる。

女象の足は地をふんで、

あやしい舞踏にふけり、

角笛の麻睡はとほくよりおとづれて、

たのしい賀宴の誇りをちらす。

[やぶちゃん注:「麻睡」はママ。

「ひとつら」「一連・一行」で、ひと続きに並ぶさま。一連なり。一列。

「手もない」特異な用法である。文字通りなら、容易にとか難なくたやすく、若しくはそのままの意の「手も無く」を形容詞とした連体形であるが、用法としては特異で、私は寧ろ、同語又は類似した意味の動詞を並べて強く否定する表現の「ても…ない」の常套例「似ても似つかない」の省略形で、見たこともないような、の意をも(の方を)強く感じる。]

蛙にのつた死の老爺

灰色の蛙の背中にのつた死が、

まづしいひげをそよがせながら、

そしてわらひながら、

手をさしまねいてやつてくる。

その手は夕暮をとぶ蝙蝠のやうだ。

年をとつた死は

蛙のあゆみののろいのを氣にもしないで、

ふはふはとのつかつてゐる。

その蛙は橫からみると金色にかがやいてゐる、

まへからみると二つの眼がとびでて黑くひかつてゐる。

死の顏はしろく、そして水色にすきとほつてゐる。

死の老爺はこんな風にして、ぐるりぐるりと世界のなかをめぐつてゐる。

日輪草

そらへのぼつてゆけ、

心のひまはり草よ、

きんきんと鈴をふりならす階段をのぼつて、

おほぞらの、あをいあをいなかへはひつてゆけ、

わたしの命は、そこに芽をふくだらう。

いまのわたしは、くるしいさびしい惡魔の羂につつまれてゐる。

ひまはり草よ、

正直なひまはり草よ、

鈴のねをたよりにのぼつてゆけ、のぼつてゆけ、

空をまふ魚のうろこの鏡は、

やがておまへの姿をうつすだらう。

[やぶちゃん注:「日輪草」拓次は標題にはルビを振らない。従ってこれを「にちりんさう」と「ひまはりさう」の孰れで読んでいるかは不明である。詩中で一貫して「ひまはりさう」と読んでおり、その可能性の方が強いとは言える。「羂」は罠に同じ意で用いている。狭義に言えば、本字は網や紐のようなもので括る罠という意である。]

ふくらんだ寶玉

ある夕方、一疋のおほきな蝙蝠が、

するどい叫びをだしてかけまはつた。

茶と靑磁との空は

大口をあいてののしり、

おもい憎惡をしたたらし、

ふるい樹のうつろのやうに蝙蝠の叫びを抱きかかへた。

わたしは眺めると、

あなたこなたに、ふさふさとした神のしろい髮がたれてゐた。

幻影のやうにふくらんだ寶玉は、

水蛭のやうにうごめいて、

おたがひの身をすりつけた。

ふくらんだ寶玉はおひおひにわたしの腦をかたちづくつた。

[やぶちゃん注:「水蛭」環形動物門ヒル綱ヒルド科ウマビル(馬蛭) Whitmania pigra のこと。日本全国の水田・池や沼などに広く分布する。体は扁平で長さ一〇~一五センチメートル、幅は体幹の最も広い箇所で一七~二五ミリメートルで背面はオリーブ色、五本の縦線模様が入る。体側縁は淡黄色、腹面は淡色で小さい暗色の斑点が縦に並ぶ。体環は明瞭で体の中央部では一体節に五体環を有する。前吸盤は小さく、その底に口が開く。口には三つの顎があるが小さく、名前からもしばしば吸血蛭として誤解されているが(但し、この「馬」も恐らくは大きいの謂いであろう)、動物の体に傷をつけて吸血することは出来ず、タニシなどの淡水産腹足類などを捕食している(以上は平凡社「世界大百科事典」の記載を参考にした)。]

足をみがく男

わたしは足をみがく男である。

誰のともしれない、しろいやはらかな足をみがいてゐる。

そのなめらかな甲の手ざはりは、

牡丹の花のやうにふつくりとしてゐる。

わたしのみがく桃色のうつくしい足のゆびは、

息のあるやうにうごいて、

わたしのふるへる手は淚をながしてゐる。

もう二度とかへらないわたしの思ひは、

ひばりのごとく、自由に自由にうたつてゐる。

わたしの生の祈りのともしびとなつてもえる見知らぬ足、

さわやかな風のなかに、いつまでもそのままにうごいてをれ。

夜會

わたしの腹のなかでいま夜會がある。

壁にかかる黃色と樺とのカアテンをしぼつて、

そのなかをのぞいてみよう。

まづ第一におほきな眼をむきだして今宵の主人役をつとめてゐるのは焦茶色の年とつた蛇である。

そのわきに氣のきいた接待ぶりをしめしてゐるのは白毛の猿である、

(猿の眼からは火花のやうな眞赤な閃光がちらちら走る)

それから、古びた頭巾をかぶつた片眼の法師、

秋のささやきのやうな聲をたてて泡をふく白い髯をはやした蟹、

半月の影をさびしくあびて、ひとりつぶやいてゐる金の眼のふくろふ、

ゐざりながらだんだんこつちへやつてくるのは足をきられた鰐鮫だ。

するとそよそよとさわだつて、くらいなかからせりあがるのはうす色の幽靈である、

幽靈はかろく會釋して裾をひくとあやしい樂のねがする。

かたりかたりといふ扉のおと、

ちひさな蛙ははねこみ、

すばしつこい蜥蝪はちよろりとはひる。

またしても、ぼさぼさといふ音がして、

鼬めが尻尾でおとづれたのである。

やがて車のかすれがきこえて、

しづかに降りたつてきたのは、あをじろい顏の少女である、

この少女こそ今宵の正客である。

少女はくちをひらいて、おそなはつた詫をいふ。

その馬車の馬のいななきが霧をよんで、ますます夜はくらくなる。

さて何がはじまるのであらう。

[やぶちゃん注:「おそなはつた」は「遅なわった」で、「おそなはつ」はラ行五段活用「おそなはわる(おそなわる)」(古語「おそなはる」は四段)の、「遅くなる」の意の自動詞「遅なはる」の連用形である「おそなわり」の促音便である。]

むらがる手

空はかたちもなくくもり、

ことわりもないわたしのあたまのうへに、

錨をおろすやうにあまたの手がむらがりおりる。

街のなかを花とふりそそぐ亡靈のやうに

ひとしづくの胚珠をやしなひそだてて、

ほのかなる小徑の香をさがし、

もつれもつれる手の愛にわたしのあたまは野火のやうにもえたつ。

しなやかに、しろくすずしく身ぶるひをする手のむれは、

今わたしのあたまのなかの王座をしめて相姦する。

[やぶちゃん注:私はこの最終行を無類に偏愛する。]

靑白い馬

いちはやく草は手をたれて祈りをささげた。

靑白い馬は水にうつる頭の角に恐れて、草のなかをかけめぐり、

そのあへぐ鼻息は死人の匂ひのやうに萬物をくさらせる。

眼は沼のをどみのやうにいきれて泡だち、

足は銀の細工のやうにうすぐもる光をはなつ。

靑白い馬は

黑の馬よろひをつけて、ふたたび水のうへに嘆息をふきかける。

その あたまのうへに芽をだした角は

惡のよろこびにいきいきとして 食物をとる。

怪物

からだは翁草の髮のやうに亞麻色の毛におほはれ、

顏は三月の女鴉のやうに憂鬱にしづみ、

四つの足ではひながらも

ときどきうすい爪でものをかきむしる。

そのけものは ひくくうめいて寢ころんだ。

曇天の日沒は銀のやうにつめたく火花をちらし、

けもののかたちは 黑くおそろしくなつて、

微風とともにかなたへあゆみさつた。

[やぶちゃん注:「翁草」双子葉植物綱キンポウゲ目キンポウゲ科オキナグサ Pulsatilla cernua。葉や花茎など全体的に白い長い毛に被われており。花茎の高さは花期の頃で一〇センチメートル程。花後の種子が付いた白い綿毛が附く頃には三〇~四〇センチメートルになる。花期は四~五月で、暗赤紫色の花を花茎の先端に一個宛附ける。開花の頃はうつむいて咲くが、後に上向きに変わる。花弁に見えるのは萼片で、その外側はやはり白い毛で被われる。白く長い綿毛がある果実の集まった姿を老人の頭に譬え、和名をオキナグサ(翁草)とする。ネコグサという異称もある。全草にプロトアネモニン・ラナンクリンなどを含む有毒植物で、植物体から分泌される汁液に触れれば皮膚炎を引き起こすこともあり、誤食して中毒すれば腹痛・嘔吐・血便のほか痙攣・心停止(プロトアネモニンは心臓毒)に至る可能性もある。漢方においては根を乾燥させたものが白頭翁と呼ばれ、下痢・閉経などに用いられる。本邦では北海道を除く各地に普通に自生していたが、農家によって手入れされていた植生する草地が荒廃したことや開発の進行・山野草としての栽培目的の採取によって各地で激減、現在、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されている。(以上はウィキの「オキナグサ」に拠った)。]

花をひらく立像

手をあはせていのります。

もののまねきはしづかにおとづれます。

かほもわかりません、

髮のけもわかりません、

いたいたしく、ひとむれのにほひを背おうて、

くらいゆふぐれの胸のまへに花びらをちらします。

めくらの蛙

闇のなかに叫びを追ふものがあります。

それはめくらの蛙です。

ほのぼのとたましひのほころびを縫ふこゑがします。

あたまをあげるものは夜のさかづきです。

くちなし色の肉を盛る夜のさかづきです。

それはなめらかにうたふ白磁のさかづきです。

蛙の足はびつこです。

蛙のおなかはやせてゐます。

蛙の眼はなみだにきずついてゐます。

窓わく

あをい菊、

きいろい菊、

菊は影のいのちである。

菊はふとつてゆく、

菊は裂けてゆく、

菊は死人の魂をよんで、

おほきな窓わくをつくる。

その窓わくに鳥がきてとまる。

窓わくは鳥と共寢する。

鳥は足をたて、

羽をたて、

くちばしをたてたが、

眼のさきがくらいので、そこにぢつとしてゐる。

永遠は大地の鐘をならしてすぎてゆく。

[やぶちゃん注:これはアンドレイ・タルコフスキイの「鏡」(Зеркало 1975 私はタルコフスキイの、映画のベスト1をと言われれば躊躇なく「鏡」を挙げる)や、つげ義春の「窓の手」(私はつげ義春の、忘れ難い近年の作品――それでも一九八〇年である。彼は一九八七年の「別離」以降、筆を執っていない――の一本をと言われれば躊躇なく「窓の手」を挙げる)……でも……なく……寧ろ、さえも……これはマルセル・デシャンの「フレッシュ・ウィドウ」(Fresh Widow 1920)である、とさえ……]

黑い手を迎へよ

小雨をふらす老樹のうつろのなかに

たましひをぬらすともしびうまれ、

野のくらがりにゐざりゆく昆蟲の羽音をつちかふ。

かなしげに身をふるはせる老樹よ、

しろくほうけたる髮もなく、

風のなかによそほひをつくる形もなく、

ただ、つみかさなる言葉のみがのつかつてゐる。

老樹はめしひの手をあげてものをささげる。

その手はふくろふの眼のやうにうすぐらく、時として金光をおび、

さわだてる梢のいただきにかがやく。

つめたい春の憂鬱

にほひ袋をかくしてゐるやうな春の憂鬱よ、

なぜそんなに わたしのせなかをたたくのか、

うすむらさきのヒヤシンスのなかにひそむ憂鬱よ、

なぜそんなに わたしの胸をかきむしるのか、

ああ、あの好きなともだちはわたしにそむかうとしてゐるではないか、

たんぽぽの穗のやうにみだれてくる春の憂鬱よ、

象牙のやうな手でしなをつくるやはらかな春の憂鬱よ、

わたしはくびをかしげて、おまへのするままにまかせてゐる。

つめたい春の憂鬱よ、

なめらかに芽生えのうへをそよいでは消えてゆく

かなしいかなしいおとづれ。

ヒヤシンスの唄

ヒヤシンス、ヒヤシンス、

四月になつて、わたしの眠りをさましてくれる石竹色のヒヤシンス、

氣高い貴公子のやうなおもざしの靑白色のヒヤシンスよ、

さては、なつかしい姉のやうにわたしの心を看まもつてくれる紫のおほきいヒヤシンスよ、

とほくよりクレーム色に塗つた小馬車をひきよせる魔術師のヒヤシンスよ、

そこには、白い魚のはねるやうな鈴が鳴る。

たましひをあたためる銀の鈴が鳴る。

わたしを追ひかけるヒヤシンスよ、

わたしはいつまでも、おまへの眼のまへに逃げてゆかう。

波のやうにとびはねるヒヤシンスよ、

しづかに物思ひにふけるヒヤシンスよ。

ジヤスミンのゆめ

うすあをいふぢいろのはだへのもや、

うつとりと上気した女へびの眼のやうに

みだらにしたたる香氣をはく。

つよいつよいジヤスミンのねむりの香氣、

ちやうどそれはひたひをおさへてうなだれる尼僧のひとりごと、

ああ つよいつよいねむりの香氣。

母韻の秋

ながれるものはさり、

ひびくものはうつり、

ささやきとねむりとの大きな花たばのほとりに

しろ毛のうさぎのやうにおどおどとうづくまり、

寶石のやうにきらめく眼をみはつて

わたしはかぎりなく大空のとびらをたたく。

濕氣の小馬

かなしいではありませんか。

わたしはなんとしてもなみだがながれます。

あの うすいうすい水色をした角をもつ、

小馬のやさしい背にのつて、

わたしは山しぎのやうにやせたからだをまかせてゐます。

わたしがいつも愛してゐるこの小馬は、

ちやうどわたしの心が、はてしないささめ雪のやうにながれてゆくとき、

どこからともなく、わたしのそばへやつてきます。

かなしみにそだてられた小馬の耳は、

うゐきやう色のつゆにぬれ、

かなしみにつつまれた小馬の足は

やはらかな土壤の肌にねむつてゐる。

さうして、かなしみにさそはれる小馬のたてがみは、

おきなぐさの髮のやうにうかんでゐる。

かるいかるい、枯草のそよぎにも似る小馬のすすみは、

あの、ぱらぱらとうつ Timbale のふしのねにそぞろなみだぐむ。

[やぶちゃん注:「うゐきやう色」「うゐきやう」はフェンネル(Fennel)。セリ目セリ科ウイキョウ Foeniculum vulgare。茴香。花は黄白色であるが、この場合、生薬として知られる実の薄い茶褐色を指しているように私は思われる。

「Timbale」先行する「慰安」に既出。フランス語で打楽器のティンパニのこと。ティンパニは英語では“timpani”、本来の語源であるイタリア語では“timpani ”又は“timpano”と綴る。]

森のうへの坊さん

坊さんがきたな、

くさいろのちひさなかごをさげて。

鳥のやうにとんできた。

ほんとに、まるで鴉のやうな坊さんだ、

なんかの前じらせをもつてくるやうな、ぞつとする坊さんだ。

わらつてゐるよ。

あのうすいくちびるのさきが、

わたしの心臟へささるやうな氣がする。

坊さんはとんでいつた。

をんなのはだかをならべたやうな

ばかにしろくみえる森のうへに、

ひらひらと紙のやうに坊さんはとんでいつた。

草の葉を追ひかける眼

ふはふはうかんでゐる

くさのはを、

おひかけてゆくわたしのめ。

いつてみれば、そこにはなんにもない。

ひよりのなかにたつてゐるかげろふ。

おてらのかねのまねをする

のろいのろい風あし。

ああ くらい秋だねえ、

わたしのまぶたに霧がしみてくる。

喪服の魚

透明の水はうすあをい魚をはらみました。

ともしびはゆらゆらとして星のまばたく路をあゆみつづける。

こがねいろの波は香氣をふき、

あさみどりの葉はさびしいこゑをあげる。

ゑみわれる微笑の淵におぼれる魚のむれは、

たたまれてゐる秋の陶醉のなかににげてゆきます。

黃色い帽子の蛇

曉の香料

みどりの毛、

みどりのたましひ、

あふれる騷擾のみどりの笛、

木の閒をけむらせる鳥の眼のいかり、

あけぼのを吹く地のうへに匍ひまはるみどりのこほろぎ、

波のうへに祈るわたしは、

いま、わきかへるみどりの香料の鐘をつく。

魚の祭禮

人間のたましひと蟲のたましひとがしづかに抱きあふ五月のゆふがた、

そこに愛につかれた老婆の眼が永遠にむかつてさびしい光をなげかけ、

また、やはらかなうぶ毛のなかににほふ處女の肌が香爐のやうにたえまなく幻想を生んでゐる。

わたしはいま、窓の椅子によりかかつて眠らうとしてゐる。

そのところへ澤山の魚はおよいできた、

けむりのやうに また あをい花環のやうに。

魚のむれはそよそよとうごいて、

窓よりはひるゆふぐれの光をなめてゐる。

わたしの眼はふたつの雪洞のやうにこの海のなかにおよぎまはり、

ときどき その溜塗のきやしやな椅子のうへにもどつてくる。

魚のむれのうごき方は、だんだんに賑かさを増してきて、

まつしろな音樂ばかりになつた。

これは凡てのいきものの持つてゐる心靈のながれである。

魚のむれは三角の帆となり、

魚のむれはまつさをな森林となり、

魚のむれはまるのこぎりとなり、

魚のむれは亡靈の形なき手となり、

わたしの椅子のまはりに いつまでもおよいでゐる。

[やぶちゃん注:「溜塗」漆塗りの一種で、朱またはベンガラで漆塗りをして乾燥させた後、透漆でさらに上塗りしたものをいう。半透明の美しさがある。「花塗」ともいう。]

黃色い帽子の蛇

ながいあひだ、

草の葉のなかに笛をふいてゐたひとりの蛇、

草の葉の色に染められて化粧する蛇のくるしみ、

夜の花をにほはせる接吻のうねりのやうに、

火と焰との輪をとばし、

眞黃色な、靑ずんだ帽子のしたに、

なめらかな銀のおもちやのやうな蛇の顏があらはれた。

きれをくびにまいた死人

ふとつてゐて、

ぢつとつかれたやうにものをみつめてゐる顏、

そのかほもくびのまきものも、

すてられた果實のやうにものうくしづまり、

くさかげろふのやうなうすあをい息にぬれてゐる。

ながれる風はとしをとり、

そのまぼろしは大きな淵にむかへられて、

いつとなくしづんでいつた。

さうして あとには骨だつた黑いりんかくがのこつてゐる。

手のきずからこぼれる花

手のきずからは

みどりの花がこぼれおちる。

わたしのやはらかな手のすがたは物語をはじめる。

なまけものの風よ、

ものぐさなしのび雨よ、

しばらくのあひだ、

このまつしろなテエブルのまはりにすわつてゐてくれ、

わたしの手のきずからこぼれるみどりの花が、

みんなのひたひに心持よくあたるから。

はにかむ花

黃金の針のちひさないたづら、

はづかしがりのわたしは、

りやうはうのほほをほんのりそめて、

そうつとかほをたれました。

黃金の針のちひさないたづら、

わたしは、わたしは、

ああ やはらかいにこげのなかに顔をうめるやうに、

だんだんに顔がほてつてまゐります。

[やぶちゃん注:「にこげ」「和毛」「毳」で、鳥獣の柔らかい毛。また、人の柔らかい毛。産毛のこと。私は個人的にこの言葉が大好きだが、かつて亡き母にそれを言ったら「鍋の煮焦げみたいで厭だわ」と切り返され、何だか、妙に淋しくなったのを思い出す。]

蛙の夜

いつさいのものはくらく、

いつさいのおとはきえ、

まんまんたる闇の底に、

むらがりつどふ蛙のすがたがうかびでた。

かずしれぬ蛙の口は、

ぱく、ぱく、ぱく、ぱく、…… とうごいて、

その口のなかには一つ一つあをい星がひかつてゐる。

年寄の馬

わたしは手でまねいた、

岡のうへにさびしくたつてゐる馬を、

岡のうへにないてゐる年寄の馬を。

けむりのやうにはびこる憂鬱、

はりねずみのやうに舞ふ苦悶、

まつかに燒けただれたたましひ、

わたしはむかうの岡のうへから、

やみつかれた年寄の馬をつれてこようとしてゐる。

やさしい老馬よ、

おまへの眼のなかにはあをい水草のかげがある。

そこに、まつしろなすきとほる手をさしのべて、

水草のかげをぬすまうとするものがゐる。

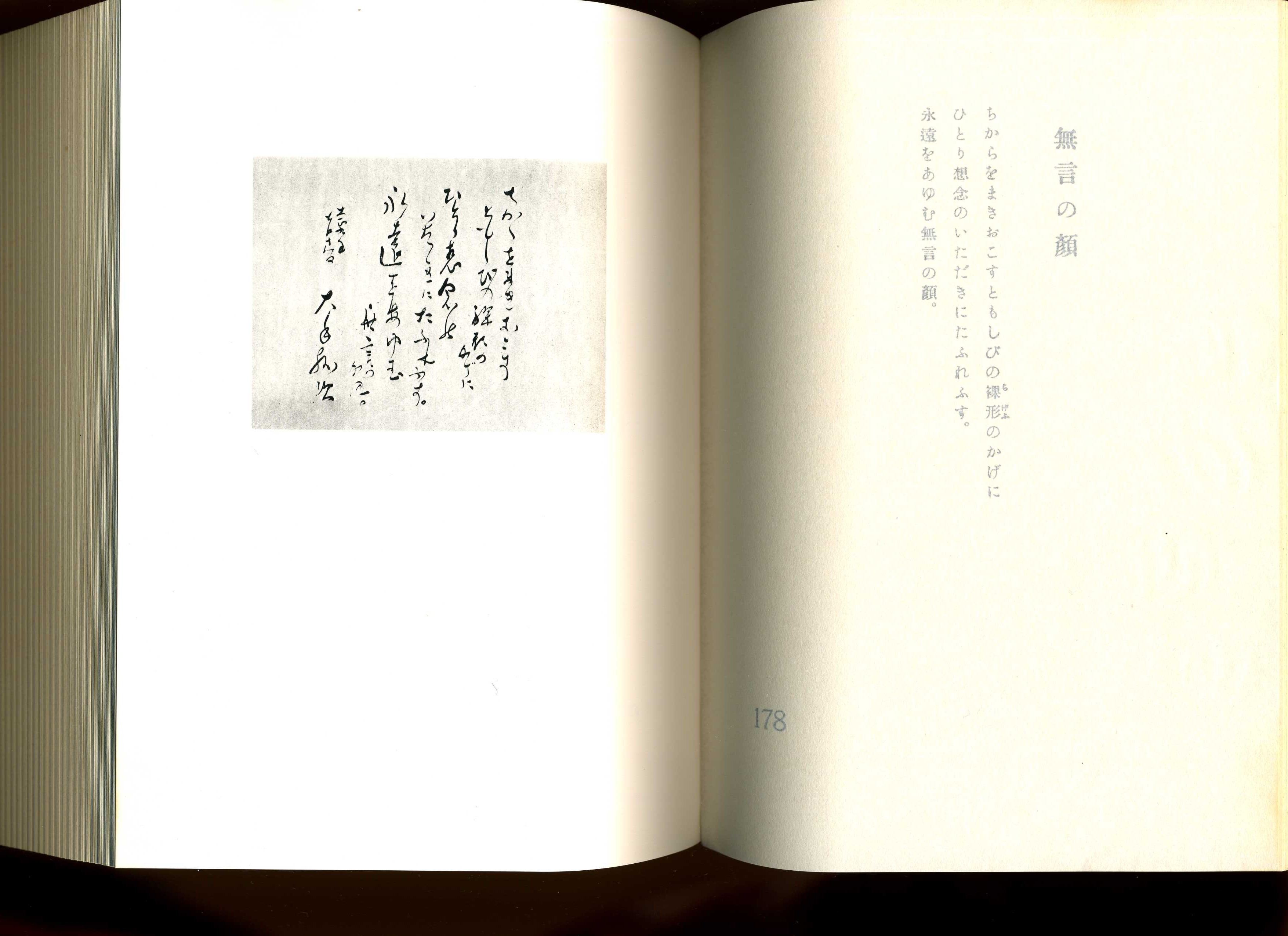

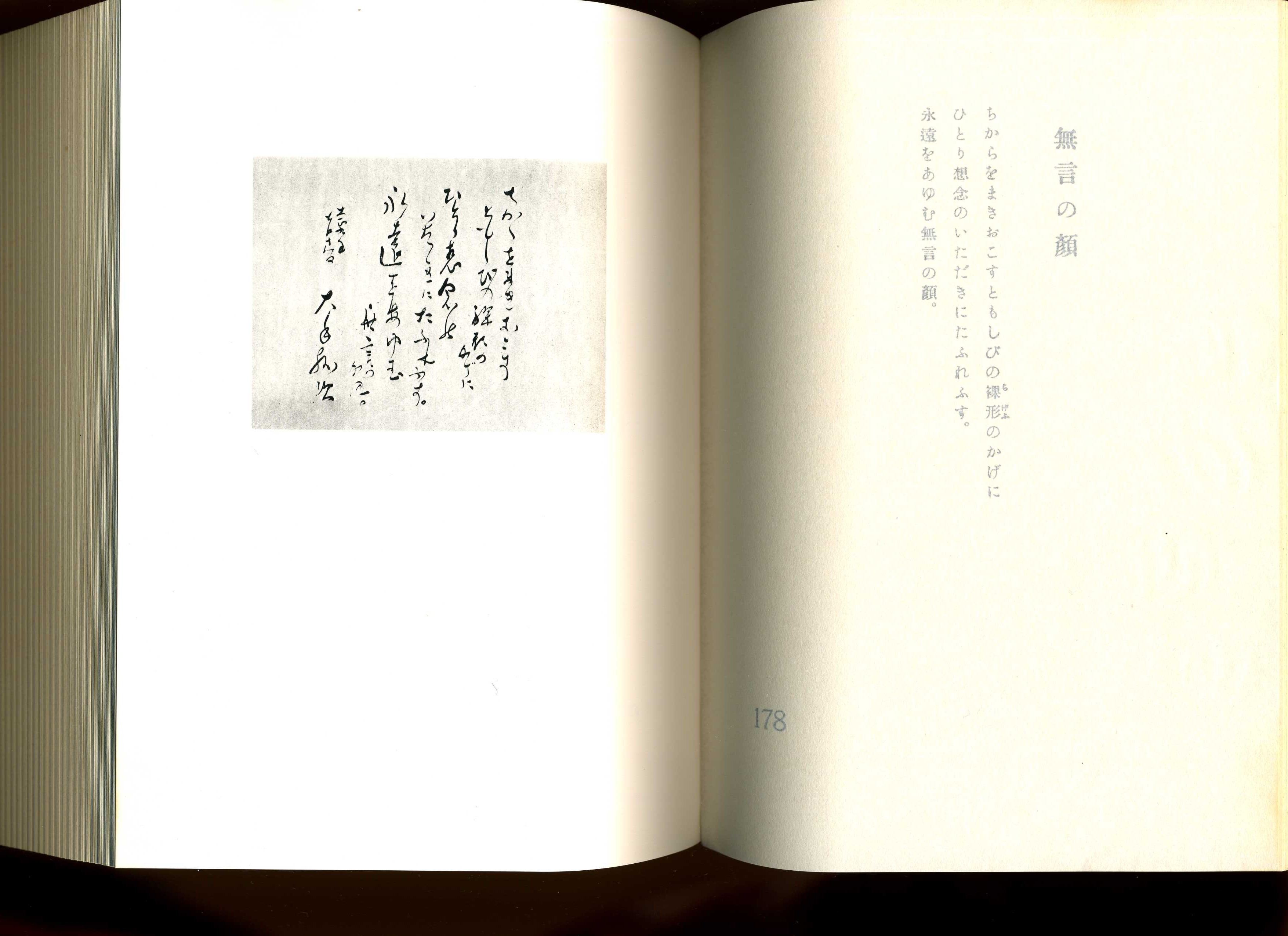

無言の顏

ちからをまきおこすともしびの裸形のかげに

ひとり想念のいただきにたふれふす。

永遠をあゆむ無言の顏。

[やぶちゃん注:当該詩は「178」右頁で左頁に以下のように、ハトロン紙を挟んで末尾の「目次」で『筆蹟(グラブア版)・大手拓次筆』とある本詩(題名はなし)の自筆画像が入る(頁としては数えられておらず、次の「毛がはえる」は左頁で「179」とノンブルが振られる)。以下に示す。拓次の筆跡は一見、優しい柔らかで優しい、少し可愛い嫋やかささえ感じさせる筆遣いで、私は非常に好きである。

ちからをまきおこす

ともしびの裸形の

かげに

ひとり想念の

いただきにたふれ

ふす。

永遠をあゆむ

無言の

かを

とあり、クレジットと署名は、

大正九年

七月十八日 大手拓次

と思われる。]

毛がはえる

あたまに毛がはえる。

手にも毛がはえる。

あたまのなかのはらんでゐる水母に、

ぼうつとした月がさす。

舌なめづりをする妄念が

うわうわとうかみだす。

雜草の脣

たふれて手をなげだし、

いぎたなくねそべつて、

こゑをひそめ、かたちをひそめ、

まるく ぐねぐねと海蛇のやうにねむりをむさぼる、

この定身のものをこふ憂ひのねがひ、

秋の日の空をかける小鳥のながい口笛、

雜草の手のひらは雲のやうにのびあがり、

蜘蛛手のやうにたぎりたつあをい花びらのうへにおほひかさぶる。

くろくのびちぢむ雜草の脣は、

まるまるとゆたかな笑ひをたたへて、

なまめかしくおきあがり、

あたりにはびこるともがらのために水をぬらす。

[やぶちゃん注:「定身」はママ。正しくは「ぢやうしん」である。但しそれでも、この行は意味が採りにくい。何故なら「定身」という一般的な熟語はないからである。真言宗では弘法大師の遺体のことをかく呼称するのは聴いたことがあるから、少なくとも私は初読時、亡くなった聖人の遺体を想像した(それは大手拓次の詩想にもたまたま合致したから)。従って私は勝手にこの行を、

この雑草が孕んでいる、この、聖者の御遺体を乞うという、病みついた愁いの希求

という意味で採っている。大方の御批判を俟つものである。]

小用してゐる月

濃いみどりいろの香水のびん、

きもちのいい細長いこのびんのほとりに、

すひよせられてうつとりとゆめをみるなまけもの。

びんのあをさは月のいろ、

びんのあをさは小用してゐる月のしかめづら、

びんのあをさは野菜畑の月のいろ、

ねむさうなあかい眼をしてあるく月のいろ、

びんのあをさは胡弓のねいろ、

びんのあをさは小魚の背につく虫のうた、

びんのなかには Jacinthe の

つよいかをりが死のをどりををどつてゐる。

[やぶちゃん注:「Jacinthe」フランス語でヒヤシンスのこと。女性名詞。単子葉植物綱ユリ目ユリ科ヒヤシンス Hyacinthus orientalis。ヒアシンスの名はギリシャ神話の美青年ヒュアキントスに由来する。同性愛者であった彼は、愛する医学の神アポロンと一緒に円盤投げに興じていたが、その楽しそうな様子を見ていた、やはりヒュアキントスに恋慕していた西風の神ゼピュロスが嫉妬して風を起こし、アポロンが投げた円盤はそれに煽られてヒュアキントスの額を直撃、亡くなってしまう。その時、流れた大量の血からヒヤシンスは生まれたとされる。花言葉は「悲しみを超えた愛」(以上はウィキの「ヒアシンス」に拠った)。]

水草の手

わたしのあしのうらをかいておくれ、

おしろい花のなかをくぐつてゆく花蜂のやうに、

わたしのあしのうらをそつとかいておくれ。

きんいろのこなをちらし、

ぶんぶんとはねをならす蜂のやうに、

おまへのまつしろいいたづらな手で

わたしのあしのうらをかいておくれ、

水草のやうにつめたくしなやかなおまへの手で、

思ひでにはにかむわたしのあしのうらを

しづかにしづかにかいておくれ。

彫金の盗人

おめおめとたちさわぐあをい蓮華の花びら、

かぎりなく耳をふさいでをれば、

あをさびた彫金のちひさな花びらは、

餌をもとめる魚のやうにさびしさにおとろへる。

わたしは形のよいわたしの耳をおさへて、

たましひの寂びのとほのくのを待つてゐる。

あをくさびた佛の眼のやうなこの花びらは、

蘆の葉のなかに浮く木精のやうに巢をもとめてゐる。

わたしの耳はかなしみの泡をふき、

おとろへなげく花びらのたましひを盗みかくす。

三本足の顏

闇がわらふ、

闇がわらふ、

くつ くつ くつとわらふ。

しわくちやなわらひ、

まつしろい、けれど靑みのどんどんながれこむおまへの顏、

まるで三本の足からできてゐるやうだ。

まつくろい きれいなおまへの髮のなかでは、

しじゆうさびしさうな松蟲がないてゐる。

やがて、おまへの眼が

顏いつぱいに大きくなりかかつてきたから、

わたしはこつそりと逃げてしまつた。

[やぶちゃん注:「日本詩人愛唱歌集 詩と音楽を愛する人のためのデータベース」内の「藍色の蟇」(白鳳社版「大手拓次全集」の第一巻及び第二巻)では、五行目と六行目の間に「おまへの顔は、」と入っている。以下にそれを正字化して、総ルビの関係からルビを入れて挿入した全詩を示しておく。

三本足の顏

闇がわらふ、

闇がわらふ、

くつ くつ くつとわらふ。

しわくちやなわらひ、

まつしろい、けれど靑みのどんどんながれこむおまへの顏、

おまへの顏は、

まるで三本の足からできてゐるやうだ。

まつくろい きれいなおまへの髮のなかでは、

しじゆうさびしさうな松蟲がないてゐる。

やがて、おまへの眼が

顏いつぱいに大きくなりかかつてきたから、

わたしはこつそりと逃げてしまつた。

私の所持する抜粋版諸本にはこの「三本足の顏」が所収しないので確認不能であるが、ここは「おまへの顏は、」がないとジョイントがすこぶる悪い。これが正しいように私には思われる。]

鼻を吹く化粧の魔女

水仙色のそら、

あたらしい智謀と靈魂とをそだてる暮方の空のなかに、

こころよく水色にもえる眼鏡、

その眼鏡にうつる向うのはうに

豐麗な肉體を持つ化粧の女、

しなやかに ぴよぴよとなくやうな女のからだ、

ほそい にほはしい線のゆらめくたびに、

ぴよぴよとなまめくこゑの鳴くやうなからだ、

ねばねばしたまぼろしと

つめたくひかる放埓とが、

くつきりとからみついて、

あをくしなしなと透明にみえる女のからだ、

ものごしの媚びるにつれて、

ものかげの夜の鳥のやうに、

ぴよぴよと鳴くやうな女のからだ、

やさしいささやきを賣る女の眼、

雨のやうに情念をけむらせる女の指、

闇のなかに高い香料をなげちらす女の足の爪、

濃化粧の魔女のはく息は、

ゆるやかに輪をつくつて、

わたしのつかれた眼をなぐさめる。

あをざめた僧形の薔薇の花

もえあがるやうにあでやかなほこりをつつみ、

うつうつとしてあゆみ、

うつうつとしてわらつてゐた

僧形のばらの花、

女の肌にながれる乳色のかげのやうに

うづくまり たたずみ うろうろとして、

とかげの尾のなるひびきにもにて、

おそろしいなまめきをひらめかしてうかがひよる。

すべてしろいもののなかに

かくれふしてゆく僧形のばらの花、

ただれる憂鬱、

くされ とけてながれる惱亂の花束、

美貌の情欲、

くろぐろとけむる叡智の犬、

わたしの兩手はくさりにつながれ、

ほそいうめきをたててゐる。

わたしのまへをとほるのは、

うつくしくあをざめた僧形のばらの花、

ひかりもなく つやもなく もくもくとして、

とほりすぎるあをざめたばらの花。

わたしのふたつの手は

くさりとともにさらさらと鳴つてゐる。

嫉妬の馬

かかへるやうな大きな幻想樂、

わたしのからだは いま つぶやきの色をかへ、

あてどもなく夢の穴をほる。

濃いむらさきの細い角と

眞黃色な蹄とをもつた女體の馬は、

わたしの魂をおしつぶしおしつぶし、

絹のきもののなかをかけめぐる。

おまへは毛虫のやうな妖怪だ!

うつくしいふにやふにやした妖怪だ!

僧衣の犬

くちぶえのとほざかる森のなかから、

はなすぢのとほつた

ひたひにしわのある犬が

のつそりとあるいてきた。

犬は人間の年寄のやうに眼をしめらせて、

ながい舌をぬるぬるとして物語つた。

この犬は、

その身にゆつくりとしたねずみいろの僧衣をつけてゐた。

犬がながい舌をだして話しかけるとき、

ゆるやかな僧衣のすそは閑子鳥のはねのやうにぱたぱたした。

あかい あかい 火のやうな空のわらひ顏、

僧衣の犬はひとこゑもほえないで默つてゐた。

罪惡の美貌

めんめんとしてつながりくる火の柱、

異形のくろい人かげは火のなかにみだれあうて、

犬の遠吠のやうにうづまく。

くろいからだに

眞珠の環をかざり、

あをいサフィイルの頸環をはめ、

くちびるに眞紅の眼をにほはせ、

とろ火のやうにやうやうともえる火の柱のなかに、

あるひは めらめらとはひのめる火の蛇のうそぶきに、

罪の美貌の海鼠は

いよいよくさり、

いよいよかがやき

いよいよ美しく海にしづむ。

[やぶちゃん注:視認可能な句読点を表記した。「眞珠の環をかざり、」の読点は他と異なり、殆んどカンマそっくりでしかも有意に薄く掠れているが、読点として採った。「サフィイル」サファイア。青玉。フランス語の“saphir”忠実な音訳(英語は“sapphire”)。]

手の色の相

手の相は暴風雨のきざはしのまへに、

しづかに物語りをはじめる。

赤はうひごと、

黃はよろこびごと、

紫は知らぬ運動の轉回、

靑は希望のはなれるかたち、

さうして銀と黑との手の色は、

いつはりのない狂氣の道すぢを語る。

空にかけのぼるのは銀とひわ色のまざつた色、

あぢさゐ色のぼやけた手は扉にたつ黃金の王者、

ふかくくぼんだ手のひらに、

星かげのやうなまだらを持つのは死の豫言、

栗色の馬の毛のやうな艷つぽい手は、

あたらしい僞善に耽る人である。

ああ、

どこからともなくわたしをおびやかす

ふるへをののく靑銅の鐘のこゑ。

香料の顏寄せ

月下香(Tubereuse)の香料

手をひろげてものを抱く、

しろく匍ひまはる化生のもの。

それは舟のうへのとむらひの歌、

あたらしい憂ひをのせてながれゆく、

身重の夜の化生のもの。

[やぶちゃん注:「月下香(Tubereuse)」「げつかかう(げっかこう)」と読むが、ここはフランス語を附してあるので「チュべローゼ」と読むべきか。但し、綴りは“Tubéreuse”が正しい(創元文庫版はアクサンテギュなし、岩波文庫版はあり)。単子葉植物クサスギカズラ目クサスギカズラ科リュウゼツラン亜科チューベローズ Polianthes tuberosa 。メキシコ原産。晩春に鱗茎から発芽、草丈は一メートルほどまで伸びる。八月頃、白い六弁花からなる穂状花序をつける。花穂は四五センチメートルにも達し、エキゾチックな甘いフローラル系の強い香りを放つ。特に夜間に香りが強くなる。園芸種は八重咲きのものが多いが、一重咲きの方が香りが高い(戦中に流行った中国の歌謡曲「夜来香」で知られたものと混同されたが、あれは蔓性植物であるガガイモ科テロスマ属 Telosma cordata で別種である)。抽出物を香水に用いるため、ハワイや熱帯アジアなどで栽培され、現在も現地ではレイや宗教行事用に用いられている。ヴィクトリア朝時代のハワイでは葬儀花とされた。種小名“tuberosa”はラテン語で「ふくらんだ・塊根状の」の意で、球根を形成することに由来する。異名にオランダ水仙(私の所持する仏和辞典は意味にそう書く)があるが、これは正統な単子葉類クサスギカズラ目ヒガンバナ科ヒガンバナ亜科スイセン属

Narcissus の、ある複数の種を通称する異名でもあり、また、この「月下香」という和名も現在では殆んど使われないものと思われる(以上は主にウィキの「チューベローズ」に拠った)。]

ベルガモツトの香料

ほろにがい苦痛の滋味をあたへる愛戀、

とびらはそこに閉ざされ、

わたしの步みをしぶりがちにさせる。

はりねずみの刺に咲く美貌の花のように

戀情のうろこをほろほろとこぼしながら、

かぎりなくあまい危ふさのなまめかしさを强ひてくる。

[やぶちゃん注:「ベルガモツト」双子葉植物綱ムクロジ目ミカン科ミカン属ベルガモット Citrus × bergamia (学名では自然(交)雑種の場合、自然(交)雑種は(交)雑種の印である小文字の乗法記号 × 印を附し、種間雑種の場合はこの例のように種の前に、属間雑種の場合は属の前に附す)。以下、ウィキの「ベルガモット」によれば、ミカン科の常緑高木樹の柑橘類で主産地はイタリア・モロッコ・チュニジア・ギニア。「ベルガモット」の名はイタリアのベルガモからとも、また、トルコ語で「梨の王」の意となる“Beg armudi”からとも言われる。コロンブスがカナリア諸島で発見してスペイン・イタリアに伝えたとされる。近年のDNA解析によってダイダイ(Citrus aurantium)とマンダリンオレンジ(Citrus reticulata)の交雑種であると推定されている。ベルガモットの果実は生食や果汁飲料には使用されず、専ら精油を採取し、香料として使用される。紅茶のアールグレイはベルガモットで着香した紅茶であり、フレッシュな香りをもつためにオーデコロンを中心に香水にもしばしば使用される。なお、シソ科に同名のベルガモット(Monarda didyma。和名タイマツバナ)というハーブがある。これは葉がベルガモットの精油と良く似た香りを持つことから同じ名前を持っている。樹高は2~5メートル程になり、葉は他の柑橘類と同様、表面に光沢があり、他の柑橘類よりもやや細長い形をしていて先が尖っている。夏に芳香のある五枚の花びらを持つ白い花を咲かせる。果実は蔕の部分が出っ張った洋ナシ形か若しくはほぼ球形を成し、凹凸がある。果実の色は最初は緑色であるが、熟すにつれて徐々に黄色・橙色へと変化する。果実の果皮から精油が得られ、これを香料として使用する。果実はまだ果皮が緑色をしている十一月から黄色く熟す三月にかけて収穫され、圧搾法で抽出、黄色を帯びた精油を得る。ほかの柑橘類の精油がd-リモネンを主成分としているのと大きく異なり、ベルガモットの精油はl-リナロールとl-酢酸リナリルを主成分とする。心理効果(鎮静と高揚の両方の効果を持つ)・消化器系不調改善・皮膚殺菌作用・防虫効果を持つが、強い皮膚刺激性と光毒性を有するため日中の使用は注意が必要である、とある。総ての点でこの詩に相応しい印象を私は受ける。]

ナルシサスの香料

くらやみを裂くひびきのやうに、

絹のすれあふささやきのやうに、

わたしの心を驚きと祕密へひきこむ手管、

そこにちひさなまつしろい小犬がゐて、

にこにこわらひながら、

迷ひ入るわたしの背中に黃色い息をはきかけた。

わたしはぶるぶるとふるへた。

[やぶちゃん注:「ナルシサス」単子葉植物クサスギカズラ目ヒガンバナ科ヒガンバナ亜科スイセン連スイセン属 Narcissus に属するスイセン類の総称。狭義には和水仙の基本種であるスイセン Narcissus tazetta(ナルシサス・タゼッタ)や、その変種であるニホンズイセン Narcissus tazetta var. chinensis (ナルシサス・タゼッタ・キネンシス:“chinensis”は「中国原産の」の意。)を単にスイセンと呼称する。中でも、スイセン(房咲き水仙) Narcissus tazetta やクチベニズイセン Narcissus poeticus(ギリシア神話では学名の由来ともなっているナルキッソスの生まれ変わりとされる種で、種小名“poeticus”は「詩人の」の意)やジョンキルスイセン(Narcissus jonquilla cv.:“cv.”は“cultivar”(栽培変種植物)の略で園芸品種であることを示す。種小名“jonquilla”はフランス語(若しくは近世ラテン語)で黄水仙を指す“jonquille”に由来する。)などの香りは実際に抽出されて香水の原料にもなっており、知られた“Narcisse Noir”(「ナルシス・ソワール」:一九一一年発売。調香師エルネスト・ダルトロフ。本邦では「黒水仙」の名で知られる。)や Chanel“No.5”(一九二一年発売。調香師エルネスト・ボー。)にも用いられている。さらにその甘い香りには優れた鎮静作用があるとも言われる。]

鈴蘭の香料

みどりのくものなかにすむ魚のあしおと、

過去のとびらに名殘の接吻をするみだれ髮、

うきあがる紫紺のつばさ、

思ひにふける女鳥はよろめいた。

まつさをな鉤をひらめかし、

とほくたましひの宿をさそふ女鳥、

もやもやとしたなやましいおまへの言葉の好ましさ、

しろい月のやうにわたしのからだをとりまくおまへのことば、

霧のこい夏の夜のけむりのやうに、

つよくつよくからみつく香のことばは、

わたしのからだにしなしなとふるへついてゐる。

[やぶちゃん注:太字「しなしな」は底本では傍点「ヽ」。]

香料のをどり

木立をめぐる鬼面の闇、

河豚のやうなうめきをそよりたてて、

ものしづかにのぼる新月、

饐えたるものかげは草のやうに生ひたち、

ふりみだす髮、

かきならす髮、

よろこびにおどろく髮、

野生の馬のやうに香氣ある肢體をながして

うつりゆく影のすがたは、

いよいよふくらみ形をこめてつぶやく。

香料の寶石、

香料の寢間、

地のうへをはふ祕密の息のやうに、

あでやかにをどりながら、

墓石に巢くふ小鳥のかげをひらめかす。

[やぶちゃん注:「そよりたてて」やや特異な用法である。「そより」は副詞で、多く「と」を伴って、物が軽く触れあって立てる、幽かな音を表わす語である。一般には「一叢の修竹が、そよりと夕風を受けて、余の肩から頭を撫でたので」(夏目漱石「草枕」のように、風が静かに吹き過ぎていくさまをいうことが多い。ここではフグの絞り立てるような鳴き声(フグは釣り上げた時など危険を感じると威嚇のためにグーっと鳴く)を表現しているものらしい。水泳中に、怒って鳴きながらパンパンに膨れ上がったクサフグ(恐らくは子を守るために)に腰を嚙みつかれた経験のある(こういう経験者は多くはないと思われる)私にはすこぶる自然な表現に読めるのである。]

すみれの葉の香料

ものすごくしめりをおびて

わきおこる惱亂の靑蜘蛛、

柩車のすべりゆくかげとかたちと、

よりそひ かさなりあつて、

ながい吐息をもらす。

時をたべつくし、

亡びをよみがへらせる思ひでの牝犬。

[やぶちゃん注:「靑蜘蛛」単なる大手拓次のイメージの産物であるのかもしれないが、イメージ対象としては実在する。クモ綱クモ目オオツチグモ科コバルトブルー(コバルトブルータランチュラ) Haplopelma lividum Smith, 1996 である。ウィキの「コバルトブルータランチュラ」によれば、体長は♂で四センチメートル、♀で六センチメートル、脚を含めた全長(レッグ・スパン)は♂が八センチメートル、♀は十二センチメートル。体色は金属光沢のある青・緑青色などの変異がある。地中に棲む。現在はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されているが、性質が荒い上に動きが非常に素早く、毒性も強いため扱いには注意が必要、とある(画像が見たい方のみ自己責任で以下をクリック。グーグルの「Haplopelma lividum」の画像検索。確かに怪しくソソる色ではある)。]

佛蘭西薔薇の香料

まつしろな毛なみをうたせて

はひまはる秋の小兎、

うさぎの背にのびる美貌のゆめ、

ふむちからもなくうなだれてあゆみ、

つつしみの嫉妬をやぶり、

雨のやうにふる心のあつかましさに

いろどりの種をまいて、

くる夜の床のことばをにほはせる。

[やぶちゃん注:「佛蘭西薔薇」フランス原産の薔薇であるラ・フランス“La France”のこと。ピンクの花弁は四十五枚とも言われ、幾重にも重なる大輪である。フルーティーな香りが強い。一八六七年にリヨンの育種家ジャン=バティスト・ギヨ・フィス(Jean-Baptiste Guillot fils 一八二七年~一八九三年)により発表されたハイブリッド・ティーローズ(四季咲きで大輪一輪咲きの品種のこと。現代のバラの切り花一輪咲きは、殆んどがこの系統)第1号のバラである。本邦では明治から大正時代にかけては「天地開」と呼ばれていた。因みに、このラ・フランス誕生以前のバラを「オールドローズ」(Old Roses)、誕生以降のバラを「モダンローズ」(Modern Roses)と呼称するのだそうである。以上はウィキの「ラ・フランス(バラ)」に拠った。

上の画像は同ウィキにある Kurt Stüber 氏の、

Species: Rosa sp.

Family: Rosaceae

Cultivar: La France, Guillot Fils 1867 Image No. 165

の写真でクリエイティブ・コモンズ利用許諾作品である。また、グーグル画像検索「La France rose」も参照されたい。]

香料の墓場

けむりのなかに、

霧のなかに、

うれひをなげすてる香料の墓場、

幻想をはらむ香料の墓場、

その墓場には鳥の生き羽のやうに亡骸の言葉がにほつてゐる。

香料の肌のぬくみ、

香料の骨のきしめき、

香料の息のときめき、

香料のうぶ毛のなまめき、

香料の物言ひぶりのあだつぽさ、

香料の身振りのながしめ、

香料の髮のふくらみ、

香料の眼にたまる有情の淚、

雨のやうにとつぷりと濡れた香料の墓場から、

いろめくさまざまの姿はあらはれ、

すたれゆく生物のほのほはもえたち、

出家した女の移り香をただよはせ、

過去へとびさる小鳥の羽をつらぬく。

Wistaria の香料

銀のはりねずみをあそばせて、

なめらかな象牙の珠をころがすやうに、

孤獨な物思ひはすることもなくたたずんでゐる。

いううつはくものあゆみのやうにひろがり、

竹笛をならすうたがひがしのびよる。

[やぶちゃん注:「Wistaria」藤の花。真正バラ類であるマメ目マメ科マメ亜科フジ連フジ Wisteria floribunda である。標準和名はノダフジ(野田藤)とも。フランスのファッション・ブランド LANVIN(ランバン:一八八九年創業。)の“ÉCLAT D’ARPÈGE”(エクラ・ドゥ・アルページュ:「アルペジオ(分散和音)の華麗さ」といった意味か。)などには、このウィステリアの香料が使われているそうである。今度、買ってみよっと!]

香料の顏寄せ

とびたつヒヤシンスの香料、

おもくしづみゆく白ばらの香料、

うづをまくシネラリヤのくさつた香料、

夜のやみのなかにたちはだかる月下香の香料、

身にしみじみと思ひにふける伊太利の黑百合の香料、

はなやかな著物をぬぎすてるリラの香料、

泉のやうに淚をふりおとしてひざまづくチユウリツプの香料、

年の若さに遍路の旅にたちまよふアマリリスの香料、

友もなくひとりびとりに戀にやせるアカシヤの香料、

記憶をおしのけて白いまぼろしの家をつくる絲杉の香料、

やさしい肌をほのめかして人の心をときめかす鈴蘭の香料。

[やぶちゃん注:「シネラリヤ」キク亜綱キク目キク科キク亜科ペリカリス属シネラリア Pericallis × hybrida。北アフリカ・カナリヤ諸島原産。冬から早春にかけて開花、品種が多く、花の色も白・靑・ピンクなど多彩。別名フウキギク(富貴菊)・フキザクラ(富貴桜)。英名を“Florist's Cineraria”と言い、現在、園芸店などでサイネリアと表示されるのは英語の原音シネラリアが「死ね」に通じることから忌まれるためである。しかし乍ら、“Cineraria”という語自体が“cinerarium”、実に「納骨所」の複数形であるから、“Florist's Cineraria”とは英名自体が「花屋の墓場」という「死の意味」なのである――余りに美しすぎて他の花が売れなくなるからか? グーグル画像検索「Cineraria」。

「月下香」「月下香(Tubereuse)の香料」に既注。

「伊太利の黑百合」これは私の憶測であるが(私はフローラ系は守備範囲でない)、所謂、我々の知っているクロユリ(単子葉植物綱ユリ目ユリ科バイモ属クロユリ

Fritillaria camschatcensis)とは、別な種を指しているように思われる(分布域からみてイタリアには植生しないのではないか)。識者の御教授を乞う。

「絲杉」裸子植物門マツ綱マツ目ヒノキ科イトスギ属 Cupressus。ギリシア神話では美少年キュパリッソスが姿を変えられたのがこの木とされ、また、イエス・キリストが磔にされた十字架はイトスギで作られたものという伝説がある。花言葉は死・哀悼・絶望。欧米では上記のキュパリッソスの逸話から、死や喪の象徴とされる。文化や宗教との関係が深く、古代エジプトや古代ローマでは神聖な木として崇拝されていたほか、キプロス(英語:Cyprus)島の語源になったともされる。イタリアイトスギ Cupressus sempervirens から精製した香料はウッディーで軽いスパイシー感を持ち、主に男性用香水として用いられる(ウィキの「イトスギ」を一部参照した)。]

白い狼

湖上をわたる狐

みなぎる湖上のうへに

爪をといで啼きわたる狐、

まどろみの窓をひらいて

とほく冬の國へ啼いてゆく狐、

その肌に刺の花をうゑつけて、

ゆたかに蒼茫の衣をぬぎかへす。

[やぶちゃん注:「蒼茫」は、ここでは即物的には、ほの蒼暗く妖しいものである妖狐の銜えた衣のイマージュであろうが、同時に、そこを透けて対岸も見えぬ妖しい幻想の湖水の、見渡す限り青々と広がるそれをも、同時にそこに重層化させているのであろう。]

灰色の蝦蟇

ちからなくさめざめとうかみあがり、

よれからむ祕密のあまいしたたりをなめて、

ひかげのやうなうすやみに、

あをい灰色の蝦蟇はもがもがとうごいた。

おほきなこぶしのやうな蝦蟇だ、

うみのなかのなまこのやうな

どろどろにけむりをはきだす蝦蟇だ、

たましひのゆめを縫つてとびあるく蝦蟇だ。

その肌は ざらざらで、

そのくちびるはくろくただれ、

しじゆうびつしよりとぬれてゐる。

まよなかに黃色い風がふくと、

この灰色の蝦蟇は

みもちのやうにふくらんでくるのだ。

蝦蟇よ おまへのからだを大事にして

そのくるしみをたへしのんでくれ。

さよなら さよなら

わたしのすきなおほきな蝦蟇よ。

[やぶちゃん注:「みもち」身持ち。妊娠すること。]

舞ひあがる犬

その鼻をそろへ、

その肩をそろへ、

おうおうとひくいうなりごゑに身をしづませる二疋の犬。

そのせはしい息をそろへ、

その眼は赤くいちごのやうにふくらみ、

さびしさにおうおうとふるへる二ひきの犬。

沼のぬくみのうちにほころびる水草の肌のやうに、

なんといふなめらかさを持つてゐることだらう、

つやつやと月夜のやうにあかるい毛なみよ、

さびしさにくひしばる犬は

おうおうとをののきなきさけんで、

ほの黃色い夕闇のなかをまひあがるのだ。

しろい爪をそろへて、

ふたつの犬はよぢのぼる蔓草のやうに

ほのきいろい夕闇の無言のなかへまひあがるのだ。

そのくるしみをかはしながら、

さだめない大空のなかへゆくふたつの犬よ、

やせた肩をごらん、

ほそいしつぽをごらん、

おまへたちもやつぱりたえまなく消えてゆくものの仲閒だ。

ほのきいろい夕空のなかへ、

ふたつのものはくるしみをかはしながらのぼつてゆく。

靑狐

あをぎつねはあしをあげた、

うすねずみいろの毛ばだつた足をふうはりとあげた、

そのあしのゆびにもさだめなくみなぎる

いきもののかなしみ。

あをぎつねはしらじらとうす眼をあけて、

あけがたの月をながめた。

林檎料理

手にとつてみれば

ゆめのやうにきえうせる淡雪りんご、

ネルのきものにつつまれた女のはだのやうに

ふうはりともりあがる淡雪りんご、

舌のとけるやうにあまくねばねばとして

嫉妬のたのしい心持にも似た淡雪りんご、

まつしろい皿のうへに

うつくしくもられて泡をふき、

香水のしみこんだ銀のフオークのささるのを待つてゐる。

とびらをたたく風のおとのしめやかな晩、

さみしい秋の

林檎料理のなつかしさよ。

まるい鳥

をんなはまるい線をゑがいて

みどりのふえをならし、

をんなはまるい線をひいて

とりのはねをとばせる。

をんなはまるい線をふるはせて

あまいにがさをふりこぼす。

をんなは鳥だ、

をんなはまるい鳥だ。

だまつてゐながらも、

しじゆうなきごゑをにほはせる。

白い狼

白い狼が

わたしの背中でほえてゐる。

白い狼が

わたしの胸で、わたしの腹で、

うをう うをうとほえてゐる。

こえふとつた白い狼が

わたしの腕で、わたしの股で、

ぼう ぼうとほえてゐる。

犬のやうにふとつた白い狼が

眞赤な口をあいて、

なやましくほえさけびながら、

わたしのからだぢゆうをうろうろとあるいてゐる。

疾患の僧侶

みつめればみつめるほど深い穴のなかに、

凝念の心をとかして一心にねむりにいそぐ僧侶、

僧侶の肩に木の葉はさらさらと鳴り、

かげのやうにもうろうとうごく姿に、

闇をこのむ蟲どもがとびはねる。

合掌の手のひらはくづれて水となり、

しづかにねむる眼は神殿の寶石のやうにひかりかがやき、

僧侶のゆくはれやかな道路のまうへに白い花をつみとる。

底のない穴のなかにそのすみかをさだめ、

ふしぎの路をたどる病氣の僧侶は、

眼もなく、ひれもなく、尾もあぎともない

深海の魚のすがたに似て、

いつとなくあをじろい扁平のかたまりとなつてうづくまる。

僧侶のみちは大空につながり、

僧侶の凝念は滿開の薔薇となつてこぼれちる。

盲目の鴉

うすももいろの瑪瑙の香爐から

あやしくみなぎるけむりはたちのぼり、

かすかに迷ふ茶色の蛾は

そこに白い腹をみせてたふれ死ぬ。

秋はかうしてわたしたちの胸のなかへ

おともないとむらひのやうにやつてきた。

しろくわらふ秋のつめたいくもり日に、

めくら鴉は枝から枝へ啼いてあるいていつた。

裂かれたやうな眼がしらの鴉よ、

あぢさゐの花のやうにさまざまの雲をうつす鴉の眼よ、

くびられたやうに啼きだすお前のこゑは秋の木の葉をさへちぢれさせる。

お前のこゑのなかからは、

まつかなけしの花がとびだしてくる。

うすにごる靑磁の皿のうへにもられた兎の肉をきれぎれに嚙む心地にて、

お前のこゑはまぼろしの地面に生える雜草である。

羽根をひろげ、爪をかき、くちばしをさぐつて、

枝から枝へあるいてゆくめくら鴉は、

げえを げえを とおほごゑにしぼりないてゐる。

無限につながる闇の宮殿のなかに、

あをじろくほとばしるいなづまのやうに

めくら鴉のなきごゑは げえを げえを げえをとひびいてくる。

蜘蛛のをどり

あらあらしく野のをかに步みをはこぶ

ゆふぐれのさびれたたましひのおともないはばたき、

うすぐらいともしびのゆらめくたのしさにも似て、

さそはれる微笑の釣針のうつくしさ。

うちつける壁も扉も窓もなく、

むなしくあを空のふかみの底に身をなげ、

世紀のあをあをとながれるうれひ顏のうへに、

こともなげに、ひそかにも、

うつりゆく香料のたいまつをもやしつづけた。

いつぴきの黃色い大蜘蛛は

手品のやうにするすると絲をたれて、

そのふしぎな心の運命を織る。

ああ、

ゆふぐれの野のはてにひとりつぶやく太陽の

かなしくゆがんだわらひ顏、

黃色い蜘蛛はた・た・たと織りつづける。

女のやうにべつたりとしたおほきな蜘蛛は、

くたびれるのもしらないで、

足も 手も ぐるぐるする眼も

葉ずれの蘆のやうに、するどくするどくうごいてゐる。

鏡にうつる裸體

鏡のおもてに

魚のやうに ゆらゆらとうごくしろいもの、

まるいもの、ふといもの、ぬらぬらするもの、べつたりとすひつきさうなもの、

夜の花びらのやうに なよなよとおよぐもの、さては、うすあかいけもののやうに

のつぺりとしてわらひかけるもの。

ひろい鏡のおもてに

ゆきちがひ、すれちがひ、からみあふもの、

くづれちる もくれんの花のやうに

どろどろに みだれて悲しさをいたはり、

もうもうとのぼるかげろふの靑みのなかに、

つつみきれない肉のよろこびを咲きほこらせる。

ああ、みだれみだれて うつる白いけむりの肉、

ぼつてりとくびれて、ふくふくともりあがる肉の雨だれ、

ばらいろの蛇、みどり色の犬、

ぬれたやうにひかるあつたかい女のからだ、

ぷつくりとゑみわれる ぼたんの花、

かげはかげを追ひ、

ひかりはひかりをはしらせ、

つゆをふくんでまつくろなゆめをはらませるもの

につちやりと、うたれたやうな音をたてて、

なまめかしいこゑをもらす白いおもいもの、

あのふくれた腹をごらんなさい、

うう、ううとけもののうめきにも似て命をさそふ嘆息のエメロード、

まるくつて、まるくつて、

こりこりと すばやく あけぼのの霧をよぶやうなすずしいもも、

よれよれにからみつく乳房のあはあはしさ、

こほろぎのなくやうに 溶けてゆく

足の指のうるはしさ、

…………………………。

くるぶしはやはらかくゆらめいて

あまく、あまくわたしの耳をうつ。

[やぶちゃん注:「エメロード」フランス語“emeraude”。エメラルド、エメラルド色のことであるが、ここでは鮮緑色の色のイメージと読む。

後ろから三行目のリーダ数は二十七。但し、底本の見た目の配置(両行と比較した長さ)に近づけるためにポイント数を落として示してある。

さりながら、私はこの詩をデユシャンに読ませたい気がする、さえも……]

指頭の妖怪

あをじろむ指のさきから、

小鳥がまひたつてゆく。

ぎらぎらにくもる地面の床のうへに、

片足でおとろへはてながら、

うづまきながらのしかかつてくる。

まつくろな蛇の腹のやうな太鼓のおとが

ぼろんぼろんとなげくのだ。

わたしのあをじろむ指のさきからにげてゆく月夜の雨、

毛ばだつた秋の果物のやうな

ふといぬめぬめとした頸をねぢらせ、

なまめく頸をねぢらせ、

秋のこゑをつぶやき、

秋のつめたさをおさへつける。

ぼろんぼろんとやぶれた魂の絲をかきならし、

熱く、ものうく、身をかきむしつて、

さびしい秋のつめたさをおさへつける。

まがりくねつた この秋のさびしさを、

あやしくふりむけるお前のなまなましい頸のうめきに、

たよりなくもとほざけるのだ。

しろくひかる粘液をひいて、

うねりをうつお前の頸に

なげつけられた言葉の世にも稀なにほひ。

ぼろんぼろんと

わたしの遠耳にきこえてくるあやしい太鼓のおと。

木製の人魚

をとめの顏

あなたのかほは けだかい佛像のやうに

そうそうとしたひかりのわなにかこまれ、

おもはゆげにふしめして、

あかるくわたしの腕をてらす。

わかれることの寂しさ

あの人はわたしたちとわかれてゆきました。

わたしはあの人を別に好いても嫌つてもゐませんでした。

それだのに、

あの人がわたしたちからはなれてゆくのをみると、

あの人がなじみのやせた顏をもつて去つてゆくのをおもふと、

わけもないものさびしさが

あはくわたしの胸のそこにながれてゆきます。

人の世の 生きてわかれてゆくながれのさびしさ。

あの人のほのじろい顏も、

なじみの調度のなかにもう見えなくなるのかと思ふと、

さだめなくあひ、さだめなくはなれ、

わづかのことばのうちにゆふぐれのささやきをにごした

そのふしぎの時間は、

とほくきえてゆくわたしの足あとを、

鳥のはねのやうにはたはたと羽ばたきをさせるのです。

わらひのひらめき

あのしめやかなうれひにとざされた顏のなかから、

をりふしにこぼれでる

あはあはしいわらひのひらめき。

しろくうるほひのあるひらめき、

それは誰にこたへたわらひでせう。

きぬずれのおとのやうなひらめき、

それはだれをむかへるわらひでせう。

うれひにとざされた顏のなかに咲きいでる

みづいろのともしびの花、

ふしめしたをとめよ、

あなたの肌のそよかぜは誰へふいてゆくのでせう。

水母の吸物

しどろもどろにかくれ、

ちひさくほころびるうたがひのかねをならし、

熱い皿のうへに夜となくひるとなくおちてくる影をあつめ、

なみのあひだによろめきわらふ

いとくらげをすくひとり、

死のあまみをいろづけて、

たましひの椀のなかにぽつたりとおとす。

みづおとはこいでゆく、

みづおとは言葉をなげすててこいでゆく。

さびしいくらげの吸物は

わたしのゆびにゆれてくる。

[やぶちゃん注:私はクラゲ・フリークであるが、この詩は世界的にも歴史的にも突出して特異で美事なクラゲの詩であると思う。金子光晴の「くらげの唄」なんぞより遙かにクラゲ的である。なお「いとくらげ」という種は残念ながらいない。無論、拓次の幻想世界のクラゲの名である訳だが、私なら、小型の透明でしかも刺胞毒の強い、刺胞動物門箱虫綱箱虫目アンドンクラゲ科アンドンクラゲ

Carybdea rastoni の、あの傘の四方に下がった四本の鞭状の恐ろしい触手(凡そ二〇センチメートル)をイメージする。舌が赤黒く爛れて痙攣する……慄っとするほど素敵な眩暈じゃないか!……]

眞黑な水の上の月

不安に滿ちた心を化粧する惡魔、

善と美との妖精、

孤獨の繩梯子をのぼつてゆく道心、

生きた毛皮のうへに魂の菓子をつくる世相、

わたしは空を舞ふミイラのやうに

茫漠とした木盃をうかべて、

奇蹟の榮光に身をかがませ、

うつむきながら、

手足をもぎとられたひとつの流れのなかに、

まつくろなかげをおとしてしづむ眞夜中の月。

きものをきた月

月はちひさなきものをきて、わたしのまへにあらはれた。

それは、カナリヤをくはへたくろい蛇がするするととほるやうに、

微妙な疾風のおももちをながして、

たちさわぐ風景のなかに生きものをうみおとした。

月はひかりの小模樣のあるまだらのきものをきて、

わたしのまへにあらはれた。

夏の夜の薔薇

手に笑とささやきとの吹雪する夏の夜、

黑髮のみだれ心地の眼がよろよろとして、

うつさうとしげる森の身ごもりのやうにたふれる。

あたらしいされかうべのうへに、

ほそぼそとむらがりかかるむらさきのばらの花びら、

夏の夜の銀色の淫縱をつらぬいて、

よろめきながれる薔薇の怪物。

みたまへ、

雪のやうにしろい腕こそは女王のばら、

まるく息づく胴は黑い大輪のばら、

ふつくりとして指のたにまに媚をかくす足は鬱金のばら、

ゆきずりに祕密をふきだすやはらかい肩は眞赤なばら、

帶のしたにむつくりともりあがる腹はあをい臨終のばら、

こつそりとひそかに匂ふすべすべしたつぼみのばら、

ひびきをうちだすただれた老女のばら、

舌と舌とをつなぎあはせる絹のばらの花。

あたらしいふらふらするされかうべのうへに

むらむらとおそひかかるねずみいろの病氣のばら、

香料の吐息をもらすばらの肉體よ、

芳香の淵にざわざわとおよぐばらの肉體よ、

いそげよ、いそげよ、

沈默にいきづまる歡樂の祈禱にいそげよ。

[やぶちゃん注:「淫縱」の「ん」の部分は、底本では植字ミスで空白。訂した。

「胴」」フランス語“torse”(但し、この語自体がイタリア語“tourso”語源)の音写。]

木製の人魚

こゑはとほくをまねき、

しづかにべにの鳩をうなづかせ、

よれよれてのぼる火繩の秋をうつろにする。

こゑはさびしくぬけて

うつろを見はり、

ながれる身のうへににほひをうつす。

くちびるはあをくもえて、

うみのまくらにねむり、

むらがりしづむ藻草のかげに眼をよせる。

洋裝した十六の娘

そのやはらかなまるい肩は、

まだあをい水蜜桃のやうに媚の芽をふかないけれど、

すこしあせばんだうぶ毛がしろい肌にぴちやつとくつついてゐるやうすは、

なんだか、かんで食べたいやうな不思議なあまい食欲をそそる。

戀

わたしの戀は水のなかにある夕日のかほ、

わたしの戀は眞夜中のおちばのおもひ、

ことばも こゑも かげもなく。

山のうへをゆくこゑ

しろい花、しろいつぼみ、

しろいにほひのこころ、

あなたのこゑはまひるのゆめをゑがいて、

めにもみえない、かなたの山のうへをしづかにとほつてゆきます。

うみのなみのやうにゆれてはしづむわたしのさびしい心に、

きこえないあなたのこゑは、

かすかな月見草のやうに咲いてゐます。

窓をあけてください

窓をあけてください。

あなたののこした影のにほひのしたはしさに、

わたしはひともとの草のやうに生ひそだち、

わたしはねむりのそこにひたつて、そのにほひに追ひすがる。

花のにほひに死ににゆく

羽蟲のやうに惱みのあまさにおぼれて、

そぞろに そぞろに 悲しみの夕化粧する。

窓をあけてください、

ほのかなわたしの戀びとよ。

十四のをとめ

そのすがたからは空色のみづがながれ、

きよらかな、ものを吸ふやうな眼、

けだかい鼻、

つゆをやどしてゐるやうなときいろの頰、

あまい唾をためてゐるちひさい脣。

黃金のランプのやうに、

あなたのひかりはやはらかにもえてゐる。

月の麗貌

月は窓のほとりに

羽根をかくしてしのびより、

こゑもださず、眼もひらかず

ゆく舟のそよぎのやうに

黃金の吹雪の芽をのばす。

椅子に眠る憂鬱

はればれとその深い影をもつた橫顏を

花鉢のやうにしづかにとどめ、

搖椅子のなかにうづくまる移り氣をそそのかして、

死のすがたをおぼろにする。

みどりいろの、ゆふべの搖椅子のなやましさに、

みじかい生の花粉のさかづきをのみほすのか。

ああ、わたしのほとりに匍ひよるみどりの椅子のささやきの小唄、

憂鬱はながれる魚のかなしみにも似て、ゆれながら、ゆれながら、

かなしみのさざなみをくりかへす。

水のおもてのこゑ

水のおもてをさかしげにとぶ よみがへりのこゑ、

よわよわしく光にねむるこゑ、

かげよりかげへ おもひよりおもひへ

なよなよとひそみかくれるわたしのこゑ。

水のおもてをかなしげに

よろめいてゆく月いろのこゑ。

みどりの薔薇

あをざめた薔薇

ぬれてたはむれる亡魂の月しろ、

燭臺のうへにあをじろむほのほの姿、

化生の猫の尾のやうにかをる寂光のばら。

うづまく花

そらよりみだれかかる紫琅玕のうはこと、

あかつきの鳥のきもののひだに悲しみのうれひをのせ、

とほざかりゆくこのふかいもののかなしみは、

はなれ、とびはなれ、うなだれ、

さて たよりなくそぞろあるきし、

水底におもかげをうつし、

しづまるこゑの柩に

あをじろい漿果の酒をかもしては、

ところもしらぬひとすぢの國へといそぎゆく。

ああ うれひは風、うれひは鳥、

あをざむい春の日のほとりに

うつりつつ消えてゆく心のまぼろし。

[やぶちゃん注:「紫琅玕」「琅玕」は、希少性の高い高品質の、特別な翡翠(Jadeite ジェダイト・硬玉)の中国名で(「琅玕」とは元来は中国語で「青々とした美しい竹」を意味する語である)、英語では“Imperial Jade”(インぺリアル・ジェイド)と呼ばれる。この英語名は西太后が熱狂的な収集家であったことに由来すると言われる。但し、こうした超高級の「琅玕翡翠」の原産国は、実は中国ではなく、ミャンマーである。]

まぼろしの薔薇

1

まよなかにひらくわたしの白ばらよ、

あはあはとしたみどりのおびのしろばらよ、

どこからともなくにほうてくる

おまへのかなしいながしめのさびしさ、

夜ごと夜ごとまぼろしに咲くわたしのしろばらの花。

[やぶちゃん注:章番号は底本では半角である。本詩に就いては、昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」の当該詩を見ると、

1

まよなかにひらくわたしの白ばらよ、

あはあはとしたみどりのおびのしろばらよ、

どこからともなくにほうてくる

おまへのかなしいながしめのさびしさ、

ああ、

夜ごと夜ごとまぼろしに咲くわたしのしろばらの花。

と、「ああ、」という一行が五行目に存在しており(「咲く」にルビもあり)、これが正しい詩形と思われる。]

2

はるはきたけれど、

わたしはさびしい。

ひとつのかげのうへにまたおもいかげがかさなり、

わたしのまぼろしのばらをさへぎる。

ふえのやうなほそい聲でうたをうたふばらよ、

うつくしい惱みのたねをまくみどりのおびのしろばらよ、

うすぐもりした春のこみちに、

ばらよ、ばらよ、まぼろしのしろばらよ、

わたしはむなしくおまへのかげをもとめては、

こころもなくさまよひあるくのです。

3

かすかな白鳥のはねのやうに

まよなかにさきつづく白ばらの花、

わたしのあはせた手のなかに咲きいでるまぼろしの花、

さきつづくにほひの白ばらよ、

こころをこめたいのりのなかに咲きいでるほのかなばらよ、

ああ、なやみのなかにさきつづく

にほひのばらよ、にほひのばらよ、

おまへのながいまつげが

わたしをさしまねく。

4

まつしろいほのほのなかに、

おまへはうつくしい眼をとぢてわたしをさそふ。

ゆふぐれのこみちにうかみでるしろばらよ、

うすやみにうかみでるみどりのおびのしろばらよ、

おまへはにほやかな眼をとぢて、

わたしのさびしいむねに花をひらく。

5

なやましくふりつもるこころのおくの薔薇の花よ、

わたしはかくすけれども、

よるのふけるにつれてまざまざとうかみでるかなしいしろばらの花よ、

さまざまのおもひをこめたおまへの祕密のかほが、

みづのなかの月のやうに

はてしのないながれのなかにうかんでくる。

6

ひとひら、またひとひら、ふくらみかけるつぼみのばらのはな、

そのままに、ゆふべのこゑをにほはせるばらのかなしみ、

ただ、まぼろしのなかへながれてゆくわたしのしろばらの花よ、

おまへのまつしろいほほに、

わたしはさびしいこほろぎのなくのをききます。

7

朝ごとにわたしのまくらのそばにひらくばらのはな、

きえてゆくにほひをとどめて、

しづかにうれひをひろげるしろばらのはな、

みどりの葉はひとつひとつのことばをのこして、

とほくきえてゆくまぼろしの白ばらのはな。

8

ゆふぐれのかげのなかをあるいてゆくしめやかなこひびとよ、

こゑのないことばをわたしのむねにのこしていつた白薔薇の花よ、

うすあをいまぼろしのぬれてゐるなかに

ふたりのくちびるがふれあふたふとさ。

ひごとにあたらしくうまれでるあの日のばらのはな、

つめたいけれど、

ひとすぢのゆくへをたづねるこころは、

おもひでの籠をさげてゆきます。

うしろをむいた薔薇

ばらよ、

おまへはわたしのしらないまにさいてしまつた。

わたしのむねにありともしない息をふきかけて、

おまへはつつましくさいてしまつた。

にほひのきえようとするはるかなばらのいとほしさよ、

もつとわたしへ手をのばしてください、

ふしめして、うなだれて、うしろをむいた白ばらの花よ。

薔薇のもののけ

あさとなく ひるとなく よるとなく

わたしのまはりにうごいてゐる薔薇のもののけ、

おまへはみどりのおびをしゆうしゆうとならしてわたしの心をしばり、

うつりゆくわたしのからだに、

たえまない火のあめをふらすのです。

手をのばす薔薇

ばらよ おまへはわたしのあたまのなかで鴉のやうにゆれてゐる。

ふしぎなあまいこゑをたててのどをからす野鳩のやうに

おまへはわたしの思ひのなかでたはむれてゐる。

はねをなくした駒鳥のやうに

おまへは影をよみながらあるいてゐる。

このやうにさびしく ゆふぐれとよるとのくるたびに

わたしの白薔薇の花はいきいきとおとづれてくるのです。

みどりのおびをしめて まぼろしによみがへつてくる白薔薇の花、

おまへのすがたは生きた寶石の蛇、

かつ かつ かつととほいひづめのおとをつたへるおまへのゆめ、

薔薇はまよなかの手をわたしへのばさうとして、

ぽたりぽたりちつていつた。

ばらのあしおと

ばらよ おまへのあしおとをきかしておくれ、

さわがしい雨のみづおとのするまよなかに、

このかきむしられるわたしの胸のなかへ

おまへのやさしいあしおとをきかしておくれ。

ちひさく しろく さびしいかほのばらのはなよ、

わたしのたよりない耳へ、

おまへのやはらかなあしおとをきかしておくれ。

とほく とほく ゆらめいてゐるばらのはなよ、

おまへのまぼろしのあしおとを

おとろへてゆくわたしの胸へきかしておくれ。

薔薇の誘惑

ただひとつのにほひとなつて

わたり鳥のやうにうまれてくる影のばらの花、

絲をつないで墓上の霧をひきよせる影のばらの花、

むねせまく ふしぎなふるい甕のすがたをのこしてゆくばらのはな、

ものをいはないばらのはな、

ああ

まぼろしに人閒のたましひをたべて生きてゆくばらのはな、

おまへのねばる手は雜草の笛にかくれて

あたらしいみちにくづれてゆきます。

ばらよ ばらよ

あやしい白薔薇のかぎりないこひしさよ。

ひびきのなかに住む薔薇よ

ひびきのなかにすむ薔薇よ、

おまへはほそぼそとわだかまるみどりの帶をしめて、

雪のやうにしろいおまへのかほを

うすい黃色ににほはせてゐるのです。

ふるへる幽靈をそれからそれへと生んでゆくおまへの肌は、

ひとつのふるい柩のまどはしに似てゐるではありませんか。

ひびきのなかにすむふくらんだおほきな薔薇よ、

おまへは あの水の底に鐘をならす魚の心ではないでせうか。

薔薇よ、

ひびきのなかにうろこをおとす妖性の薔薇よ、

おまへはわたしのくちびるをよぶ、

わたしのくちびるをまじまじとよんで、

月のひかりをくらくするのです。

うすく黃色い薔薇の花よ、

ぷやぷやとはなびらをかむ羽のある蛇が

いたづらな母韻の手をとつて、

あへいでゐるわたしのこころに

亡靈のゆくすゑをうたはせるのです。

ああ

しろばらよ しろばらよ しろばらよ、

おまへはみどりのおびをしめて、

うすきいろく うすあをく にほつてきました。

なやめる薔薇

おぼろの犬の影はこほり、

つめたくひかりの閨をゑがく………

ふゆのひの鬱金のばらは鐘のねをひらいてうたふ。

おまへのなやめる身ぶるひのささやきは、

あわだつみどりの鑰を示して、

こもごもに奇蹟の淵におぼれ死ぬ。

さびしい戀

戀のこころは やみのなかのひなどりのこゑ、

戀のこころは ゆく雲のおとすおもかげ、

戀のこころは 水に生え 水に浮き 水にかくれる盲目魚、

ああ さまよへばとて ゆけばとて、

戀のこころは みづすまし、

戀のこころは くれがたのすゐせんのはな。

かなしみ

まどにちかづく日のかなたから、

夜はあをいいろどりの鳥をよび、

ほのかにも ほのかにも しめる眼をおほふ。

わかれ

さびしさはぬれてゆきます。

しと しと しととおちる雪のやうにぬれてゆきます。

うすずみいろのおちば、

わかれて わかれて ゆくみのさびしさ。

風のなかに巢をくふ小鳥

幻影

ひとつの水甕のなかにかげをうゑ、

またひとつの水甕のなかにかげをうゑ、

ゆくりなくも いのちのいただきに花をうつす。

祕密の花

あなたにあへば祕密の花がこぼれる。

にほひかなしく

ゆきくれたひとつの あげはのてふのやうに、

こもれるあをと、

ながれながれの黑と黃と、

しだれざくらのやうなべにとむらさきとが、

眼のおほきい絹の花となつて、

わたしのまへにぼんやりとおちる。

こびひとよ、

わたしのにげようとする手をよんでください。

悲しみの枝に咲く夢

こひびとよ、こひびとよ、

あなたの呼吸は

わたしの耳に靑玉の耳かざりをつけました。

わたしは耳がかゆくなりました。

こひびとよ、こひびとよ、

あなたの眼が星のやうにきれいだつたので、

わたしはいくつもいくつもひろつてゆきました。

さうして、わたしはあなたの眼をいつぱい胸にためてしまひました。

こひびとよ、こひびとよ、

あなたのびろうどのやうな小指がむずむずとうごいて、

わたしの鼻にさはりました。

わたしはそのまま死んでもいいやうなやすらかな心持になりました。

[やぶちゃん注:既出であるが、「靑玉」はサファイア。青玉。フランス語の“saphir”忠実な音訳(英語は“sapphire”)である。なお、底本ではこのルビは「サフイイル」であるが、既出本文表記から促音化して訂した(ご存知の通り、本邦では現在も続いているが、永くルビの促音表記はなされない(初期は植字の関係上、出来なかったというか、面倒であったというのが正しいかとも思われる)のが常識であったことを多くの人が知っているようには思われないので特に注しておく)。]

風のなかに巢をくふ小鳥

――十月の戀人に捧ぐ――

あなたをはじめてみたときに、

わたしはそよ風にふかれたやうになりました。

ふたたび みたび あなたをみたときに、

わたしは花のつぶてをなげられたやうに

たのしさにほほゑまずにはゐられませんでした。

あなたにあひ、あなたにわかれ、

おなじ日のいくにちもつづくとき、

わたしはかなしみにしづむやうになりました。

まことにはかなきものはゆくへさだめぬものおもひ、

風のなかに巢をくふ小鳥、

はてしなく鳴きつづけ、鳴きつづけ、

いづこともなくながれゆくこひごころ。

足

うすいこさめのふる日です、

わたしのまへにふたりのむすめがゆきました。

そのひとりのむすめのしろい足のうつくしさをわたしはわすれない。

せいじいろの爪かはからこぼれてゐるまるいなめらかなかかとは、

ほんのりとあからんで、

はるのひのさくらの花びらのやうになまめいてゐました。

こいえびちやのはなをがそのはなびらをつつんでつやつやとしてゐました。

ああ うすいこさめのふる日です。

あはい春のこころのやうなうつくしい足のゆらめきが、

ぬれたしろい水鳥のやうに

おもひのなかにかろくうかんでゐます。

秋

ひとつのつらなりとなつて、

ふけてゆくうす月の夜をなつかしむ。

この みづにぬれたたわわのこころ、

そらにながれる木の葉によりかかり、

さびしげに この憂鬱をひらく。

遠い枝枝のなかに

はひまつはる微笑のかたかげに

わたしは さむいあをざめたきものをきて、

さびしさにぬれてひたりながら、

巢をうばはれた野のはだか鳥のやうに

羽ばたいてはおち、羽ばたいてはきずつき、

遠い枝枝のなかに、

うしなはれたあなたの心をさがしてゐます。

思ひ出はすてられた舞踏靴

それは わたしの心にくろいさくらの咲きつづく

うすぐもりした春の日でした。

みどりの小石をつづつて

しろい小羽根のしたにあたためてゐたのに、

おともなく

あらしのまへのそよかぜのやうに、

あなたのすがたはみえなくなつてしまひました。

あなたの白文鳥のやうなみぶりが、

きえたわたしの橋のうへに

たえだえにすぎてゆきます。

さきこぼれるしろばらのゆふやみのやうなあなたのかほは

わたしの手鏡のなかに

ふしぎな春のぼんぼりをともしてゐます。

まどろみからさめたあなたの指が

みがかれた象牙のやうにあをじろんで、

ほろにがい沈丁花のにほひをうつしてゐます。

ああ 思ひではすてられた銀の舞踏靴のやうに

くさむらのなかによろけながら、

月のかげをおしつぶしてゐます。

ただ あなたの指にふれたばかりで

はかなくわかれてしまつた戀人よ、

わたしは蜘蛛のやうにきずつけられて、

まだらのみを

風のなかにうごかしてゐるのです。

[やぶちゃん注:「白文鳥」スズメ目スズメ亜目カエデチョウ科ブンチョウ Padda oryzivora のアルビノの品種。ハクブンチョウとも呼ぶ。ブンチョウはジャワ島やバリ島が原産地であるが、本種は江戸期に中国から輸入されたブンチョウが明治期に突然変異して風切り羽の白い文鳥が生まれ、その後それが固定化されたものである(愛知県弥富市が「ハクブンチョウ」発祥の地とされる)。全身が白く、嘴と目の周囲が赤く、身体に丸みがある(「帯広どうぶつ園の鳥 鳥図鑑」のハクブンチョウ(白文鳥)の記載やウィキの「ブンチョウ」を参照した)。

「舞踏靴」“escarpin”フランス語。現在は専ら婦人用パンプスを指す。]

あなたの一言にぬれて

まどはひかりをよびかはして、

ことごとにかなしみのうつりがを消し、

あゆみもおそく たそがれをあはくぼかして、

うるはしくながれのなかにとけてゆく。

戀人を抱く空想

ちひさな風がゆく、

ちひさな風がゆく、

おまへの眼をすべり、

おまへのゆびのあひだをすべり、

しろいカナリヤのやうに

おまへの乳房のうへをすべりすべり、

ちひさな風がゆく。

ひな菊と さくらさうと あをいばらの花とがもつれもつれ、

おまへのまるい肩があらしのやうにこまかにこまかにふるへる。

西藏のちひさな鐘

むらさきのつばきの花をぬりこめて、

かの宗門のよはひのみぞにはなやかなともしびをかかげ、

憂愁のやせさらぼへた馬の背にうたたねする鐘よ、

そのほのぐらい銀色のつめたさは

さやさやとうすじろく、うすあをく、

嵐氣にかくされたその風貌の刺のなまなましさ。

鐘は僧形のあしのうらに疑問のいぼをうゑ、

くまどりをおしせまり、

笹の葉のとぐろをまいて、

わかれてもわかれてもつきせぬきづなの魚を生かす。

[やぶちゃん注:「西藏のちひさな鐘」とはチベット仏教で用いられる仏具マニ車(摩尼車)のことである。]

さびしいかげ

この ひたすらにうらさびしいかげはどこからくるのか、

きいろい木の實のみのるとほい未來の木立のなかからか、

ちやうど 胸のさやさやとしたながれのなかに、

すずしげにおよぐしろい魚のやうである。

あなたのこゑ

わたしの耳はあなたのこゑのうらとおもてもしつてゐる。

みづ苔のうへをすべる朝のそよかぜのやうなあなたのこゑも、

グロキシニヤのうぶげのなかにからまる夢のやうなあなたのこゑも、

つめたい眞珠のたまをふれあはせて靄のなかにきくやうなあなたのこゑも、

銀と黃金の太刀をひらひらとひらめかす幻想の太陽のやうなあなたのこゑも、

月をかくれ、

沼の水をかくれ、

水中のいきものをかくれ、

ひとりけざやかに雪のみねをのぼるやうな澄んだあなたのこゑも、

つばきの花やひなげしの花がぽとぽととおちるやうなひかりあるあなたのこゑも、

うすもののレースでわたしのたましひをやはらかくとりまくあなたのこゑも、

まひあがり、さてしづかにおりたつて、

あたりに氣をかねながらささやく河原のなかの雲雀のやうなあなたのこゑも、

わたしはよくよく知つてゐる。

とほくのはうからにほふやうにながれてくるあなたのこゑのうつりがを、

わたしは夜のさびしさに、さびしさに、

いま、あなたのこゑをいくつもいくつもおもひだしてゐる。

[やぶちゃん注:本詩は本詩を所収する詩集類で、極めて有意な異同がある。

一つは昭和二六(一九四一)年創元社刊創元文庫「大手拓次詩集」で、初行が、

わたしの耳はあなたのこゑのうらもおもてもしつてゐる。

となり(下線部やぶちゃん)、終曲部は、

とほくのはうからにほふやうにながれてくるあなたのこゑのうつりがを、

わたしは夜のさびしさに、さびしさに、いま、あなたのこゑをいくつもいくつもおもひだしてゐる。

で、「うつりか」と清音になり、最終行は前行に連続してしまっている。

次に昭和五〇(一九七五)年現代思潮社刊現代詩人文庫「大手拓次詩集」であるが、創元文庫と同じ箇所を見ると、初行は何と、

わたしの耳はあなたのこゑのうらとおもてをしつてゐる。

となって(「みみ」は踊り字が正字化している)、終曲部は、

とほくのはうからにほふやうにながれてくるあなたのこゑのうつりがを、

わたしは夜のさびしさに、さびしさに、

いま、あなたのこゑをいくつもいくつもおもひだしてゐる。

最終行が改行されている代わりに、底本のような一字下げは行われていない(「よる」のルビもない)。

前者の創元文庫版は私の底本を底本としている旨の記載があるから、総てを誤植と判断してよいかも知れない。

また、底本の最終行一字下げというのは、同詩集の他の詩では見られない特異なもので、底本自体の組み誤りともとれないことはない(その可能性は大であるとさえ言い得る)。

現代思潮社刊現代詩人文庫は、これ、私はかねがね、同書に対してすこぶる不満を持っているのであるが、同詩集はその総てに亙って何を底本にしたかが、どこにも注記されていないのである。従ってこの詩形を正しいとする根拠が私にはない。これだけ大きな違いが認められるということは、恐らくは最も信用に足るはずの白鳳社版「大手拓次全集」に拠ったものとは推測出来るが、以上のような杜撰さによって(私が白鳳社版「大手拓次全集」を所持しないことも手伝って)、今はこの詩形を正当と支持し得る立場にない。

しかし乍ら、敢えて言わせてもらうならば、私は、

あなたのこゑのうらとおもてもしつてゐる(詩集「藍色の蟇」)

うらもおもてもしつてゐる(創元文庫)

うらとおもてをしつてゐる(思潮社現代詩文庫)

の三つを並べられたならば、これが恋い焦がれた女へ語りかける切ない言葉であるとするなら、私なら

「うらとおもてをしつてゐる」

という冷静で論理的な語り掛けは、絶対にしない。そしてまた

「うらもおもてもしつてゐる」

という畳み掛けて追い詰めるストーカーのような脅迫も、せぬ。……私だったなら……

……私は……あなたの透き通った芳しい声の……その「うらとおもて」の……微妙でいて……それでいて……真実の吐息の……その幽かな違い「も」「しつてゐる」……

と声かけるであろう……と思うのである。――これは私の勝手な空想である―― Maison le crapaud indigo (藍蟇邸)の下男なる私の…………

「グロキシニヤ」双子葉植物綱ゴマノハグサ目イワタバコ科オオイワギリソウ(大岩桐草) Sinningia speciosa。以下、ウィキの「グロキシニア」によれば、ブラジル原産で園芸植物として鉢植えなどで温室栽培される。熱帯雨林の下草として自生していた植物を改良した種で、不定形の塊茎をもち、草丈は二〇センチメートル程度、ロゼット(根生葉:地面からいきなり出ているように見える葉。)は大きな箆状又は倒卵状で、茎に対生する葉は長楕円形をなし、天鵞絨(ビロード)のような柔毛が密生している。花は適温が維持できれば常時咲くが、通常は六月から九月頃を開花期とする。花径五~七センチメートルの漏斗形、花色は紅・藍色・紫・ピンクなどで、星が散ったり縁取りを持ったりするバリエーションも多く、近年は八重咲品種も多く出回っている、とある。専ら花が画像の中心ではあるが、グーグル画像検索「Sinningia speciosa」で「グロキシニヤのうぶげのなかにからまる夢のやうな」彼女の幽玄な声を、お聴きあれ。……]

盲目の寶石商人

わたしは 十二月のきりのこいばんがたに、

街のなかをとぼろとぼろとあるいてゆくめくらの商人です。

わたしの手も やはり霧のやうにあをくばうばうとのびてゆくのです。

ゆめのおもみのやうなきざはしがとびかひ、

わたしは手提の革箱のなかに、

ぬめいろのトルコ玉をもち、

蛇の眼のやうなトルマリン、

おほきなひびきを人形師の絲でころがすザクロ石、

はなよめのやはらかい指にふさはしいうすむらさきのうすダイヤ、

わたしは空からおりてきた鉤のやうに、

つつまれた柳のほそい枝のかげにゆれながら

まだらにうかぶ月の輪をめあてに、

さても とぼろとぼろとあるいてゆきます。

莟から莟へあるいてゆく

馬にゆられて

すべてのよは

いただきのうつろからのがれ、

おひすがる雪をはらひ、

なめらかに靑いほのほをうつす馬にゆられて、

砂原のとほきをとぼろとぼろとゆく。

十六歳の少年の顏

―思ひ出の自畫像―

うすあをいかげにつつまれたおまへのかほには

五月のほととぎすがないてゐます。

うすあをいびろうどのやうなおまへのかほには

月のにほひがひたひたとしてゐます。

ああ みればみるほど薄月のやうな少年よ、

しろい野芥子のやうにはにかんでばかりゐる少年よ、

そつと指でさはられても眞赤になるおまへのかほ、

ほそい眉、

きれのながい眼のあかるさ、

ふつくらとしたしろい頰の花、

水草のやうなやはらかいくちびる、

はづかしさと夢とひかりとでしなしなとふるへてゐるおまへのかほ。

水中の薔薇

―「風・光・木の葉」を讀みて―

あなたの指をうごかしてください。

薄明の霧のなかに

やはらかくまばたくもの、

しろくかすかにまばたくもの、

さざなみするみづのなかに

ほそぼそとまばたくもの、

あをくほのかにひかりあるもの。

あなたの指をうごかしてください。

薔薇はひとつの鳥のやうに

早春の水氣のなかに

かろくまばたいてゐます。

[やぶちゃん注:副題「風・光・木の葉」は底本では「風 光・木の葉」。誤植と見て、中黒を打った。「風・光・木の葉」は白秋門下の詩人で作詞家としても知られた大木篤夫(明治二八(一八九五)年~昭和五二(一九七七)年)が大正一四(一九二四)年に出した処女詩集。この後の大木は、一九三〇年代後半頃から歌謡曲の作詞も手がけるようになり、東海林太郎の「国境の町」は一世を風靡した。太平洋戦争の開戦と同時に徴用され、海軍宣伝班の一員としてジャワ作戦に配属、バンダム湾敵前上陸の際には乗っていた船が沈没したため、同行の大宅壮一や横山隆一と共に海に飛び込み漂流した。この時の経験を基に作られた詩集「海原にありて歌へる」(アジアラヤ出版部昭和一七(一九四二)年刊)をジャカルタで現地出版したが、この詩集には日本戦争文学の最高峰とも称せられる「戦友別盃の歌-南支那海の船上にて。』(「言ふなかれ、君よ、別れを、世の常を、また生き死にを、-」)が掲載されており、この詩は前線の将兵にも愛誦された。この詩集で日本文学報国会大東亜文学賞を受賞するとともに従軍記・軍歌・愛国詩等の原稿依頼が殺到したが、戦後は一転、戦争協力者として文壇からは疎外された(以上はウィキの「大木惇夫」に拠った)。]

雪のある國へ歸るお前は

風のやうにおまへはわたしをとほりすぎた。

枝にからまる風のやうに、

葉のなかに眞夜中をねむるのやうに、

みしらぬおまへがわたしの心のなかを風のやうにとほりすぎた。

四月だといふのにまだ雪の深い北國へかへるおまへは、

どんなにさむざむとしたよそほひをしてゆくだらう。

みしらぬお前がいつとはなしにわたしの心のうへにちらした花びらは、

きえるかもしれない、きえるかもしれない。

けれども、おまへのいたいけな心づくしは、

とほい鐘のねのやうにいつまでもわたしをなぐさめてくれるだらう。

焦心のながしめ

むらがりはあをいひかりをよび、

きえがてにゆれるほのほをうづめ、

しろく しろく あゆみゆくこのさびしさ。

みづのおもての花でもなく、

また こずゑのゆふぐれにかかる鳥のあしおとでもなく、

うつろから うつろへとはこばれる焦心のながしめ、

鬱金香の花ちりちりと、

こころは 雪をいただき、

こころは みぞれになやみ、

こころは あけがたの細雨にまよふ。

[やぶちゃん注:「鬱金香」単子葉植物綱ユリ目ユリ科チューリップ属 Tulipa の和名。花の埃臭い香りがスパイスのウコン(ターメリック)に似ることに由来する。]

四月の顏

ひかりはそのいろどりをのがれて、

あしおともかろく

かぎろひをうみつつ、

河のほとりにはねをのばす。

四月の顏はやはらかく、

またはぢらひのうちに溶けながら

あらあらしくみだれて、

つぼみの花の裂けるおとをつらねてゆく。

こゑよ、

四月のあらあらしいこゑよ、

みだれても みだれても

やはらかいおまへの顏は

うすい絹のおもてにうつる靑い蝶蝶の群れ咲き。

流れの花

風がいたいのです、

わたしの心にいばらの花がさきます。

眼をかすかにして

おとづれをのぞんでゐるのです。

ふるへる花です。

まつげのなげきのやうにふるへる

さみしい花です。

いちまいの靑葉のやうに

かろくよりそうて

息もつかない花です。

とげとげの

そよろそよろする

よりどころない流れの花です。

季節の色

たふれやうとしてたふれない

ゆるやかに

葉と葉とのあひだをながれるもの、

もののみわけもつかないほど

のどかにしなしなとして

おもてをなでるもの、

手のなかをすべりでる

かよわいもの、

いそいそとして水にたはむれる風の舌、

みづいろであり、

みどりであり、

そらいろであり、

さうして 絕えることのない遙かな銀の色である。

わたしの身はうごく、

うつりゆくいろあひのなかに。

四月の日

日は照る、