やぶちゃんの電子テクスト集:小説・戯曲・評論・随筆・短歌篇へ

鬼火へ

生物學講話 丘淺次郎 藪野直史注釈附 目次頁へ戻る

生物學講話 丘淺次郎 はしがき 附藪野直史冒頭注を読む

生物學講話 第七章 本能と智力

第七章 本能と智力

一 神經系

二 反射作用

三 本能

四 智力

五 意識

第七章 本能と智力

[ざうりむし]

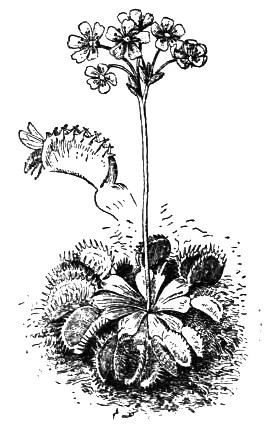

動物が生活して居る間は、餌を食ふため敵に食はれぬためにも、また子を産み子を育てるためにも、まづ外界の狀況を知り、外界に變化が起れば直にこれに應ずる策を講ぜねばならぬが、主としてこの衝に當たるものは神經系である。素より神經系の判然と發達して居ない生物でも、生きて居る以上は多少この能力がなければならぬが、神經系の發達したものに比べれば、その働きが遙に鈍い。例へば一滴の水の中にも無數に棲息し得る「アメーバ」や「ざうりむし」の如き微細な動物には、別に神經と名づくべき器官はないが、光に當てれば薄暗い方へ逃げ、酸素を與へればその方へ寄つて來る。即ちこれらの蟲も、外界の變化を感じ、外界の現狀を知り、不快の方を避けて心持ちの好い方へ移らうするが、これは神經系の發達した動物ならば、皆神經を用ゐて行ふ働きである。たゞ「アメーバ」や「ざうりむし」には特に神經系といふものがなく、全身の生きた物質を以てこれを行つて居るに過ぎぬ。また植物でも「おじぎさう」の如きは感覺が頗る鋭敏で、一寸觸れても直に葉が閉ぢて下る。米國産の「蠅取草」は、葉の表面に蠅が來てとまると、忽ち葉を閉ぢてこれを捕へ殺して食ふので有名である。しかも面白いことには、これらの植物に麻醉藥をかがせると、恰も睡つた如くになつて少しも動かぬ。その他「ひまわり」の花が朝は東を向き夕は西を向き、「かたばみ」の葉が晝は開き夜は閉ぢるなど、外界の變化に應じて姿勢を異にするものは幾らもあるが、植物には特に神經と見做すべきものはないから、これらの運動はたゞ身體の生きた組織の感覺力に基づくことであらう。

[やぶちゃん注:「衝」は「しよう(しょう)」で、大事な任務。

「おじぎさう」マメ目マメ科ネムノキ亜科オジギソウ Mimosa pudica。知られるように、偶数羽状複葉のオジギソウの葉は触れると、小葉が先端から一対ずつ順番に閉じて、最後に葉全体がやや下向きに垂れ下がる。この一連の運動は、ものの数秒で行なわれる。また、これとは別に他のネムノキ類同様、葉は夜間になると閉じて垂れ下がる。これを就眠運動という(ウィキの「オジギソウ」に拠った)。

「蠅取草」北アメリカ原産の食虫植物で別名ハエジゴクとも呼ばれる双子葉植物綱ウツボカズラ目モウセンゴケ科ハエトリグサ Dionaea muscipula。英名“Venus Flytrap”(女神の蠅取り罠)は、二枚の葉の縁の棘を女神の睫毛に見立てたもの。以下、参照したウィキの「ハエトリグサ」から引用する(アラビア数字を漢数字に代え、記号の一部を変更・省略した)。『食虫植物と言えば、虫をぱくぱく食べるような印象があるが、実際には多くは粘着式や落とし穴式で、ほとんど動かない。はっきり動くものはほとんどなく、あってもムジナモのように小柄であったり水中生活をしているものが多いので、虫を能動的に捕らえる瞬間を肉眼ではっきり確認できる食虫植物は、実質的にはこの種だけと言って良い。ただし能動的とは言っても虫をおびき寄せる性質はないため、昆虫駆除の役にはほとんど立たない』。『ハエトリグサの葉は二枚が二枚貝のように、重なるように生えており、その葉の縁には多くのトゲが並んでいる。葉の内側には三本ずつ(四本のものもある)の小さな毛(感覚毛)が生えている』。『昆虫などの獲物が二回または二本以上の感覚毛に同時に触れると、約〇・五秒で葉を閉じる。葉が閉じると同時に周辺のトゲが内に曲がり、トゲで獲物を閉じ込めてしまう。葉を閉じるのに必要な刺激が一回ではなく二回なのは、近くの葉や雨の水滴などが触れた時の誤作動を防いだり、獲物を確実に捕えるための適応と考えられている。また、一回触れた後、もう一回触れるまでに二〇秒程度以上の間隔があると、葉は半分程度しか(もしくは全く)閉じない。この時間を記憶し、リセットする仕組みについては、まだ解明されていない』。『一日ほどたつと葉は完全に閉じられ、トゲは逆に外に反り返り、葉の内側で捕まえた獲物を押しつぶし、葉から分泌される消化液でゆっくりと獲物を溶かす。およそ十日で養分を吸収し、葉はまた開いて獲物の死骸を捨て、再び獲物を待つ。葉には寿命があり、一枚の葉が捕らえる回数は二~三回くらいである。また葉を閉じる行為は相当なエネルギーを消費するため、いたずらに葉を閉じさせ続けてしまうと、葉はおろか株全体が衰えて終いには枯れてしまう』。『他の食虫植物同様、彼らにとっての捕虫は生存に必要なエネルギーを得るためではなく、肥料となる栄養塩を獲得するのと同じ行為である。だから、捕食しなくとも一般の植物が肥料不足になったのと同じ状態ではあるが、光合成で生産した糖をエネルギー源にして生き続けることはできる。また、ハエ以外の昆虫はもちろん、ナメクジのような昆虫以外の小動物も捕食する』。

『「ひまわり」の花が朝は東を向き夕は西を向き』これは双子葉植物綱キク亜綱キク目キク科キク亜科ヒマワリ Helianthus annuus の生長に伴う向日運動であって、完全に開いた花は基本的に東を向いたまま、殆ど動かなくなる。

「かたばみ」双子葉植物綱カタバミ目カタバミ科カタバミ Oxalis corniculata。夕方になると葉を閉じる就眠運動を行う。茎や葉に蓚酸を含み、噛むと酸っぱく、これが名前の由来説としては腑に落ちる。昔はこの成分を利用して真鍮製の仏具や鉄製の鏡をカタバミで磨いて、艶出しをした。]

[アメリカ産蠅取草]

抑々動物體における神經系の役目は、外界からの刺激によつて外界の事情を知り、これに應じて身を處するにあるが、實際身を處するに當つて働くのは、主として筋肉である。しかもこれだけの働きは、必ずしも神經系と筋肉とがなければ出來ぬといふわけではなく、ある程度までは神經・筋肉なしに行はれて居る。但し、これを神經系の發達した動物に比べて見ると、その程度に雲泥の差があることは、恰も野蠻人は誰でも自分で家を造り得るが、文明國の專門技師が建てた大建築物とは到底比較にならぬのと同じ理窟であらう。その代り建築家以外の文明人は鉋の持ちやうさへも知らず、速に小家を建てる手際に於ては遠く普通の野蠻人に協はぬ如く、神經を具へた動物の神經以外の組織は、「アメーバ」や「ざうりむし」等の如く、刺激に應じて適當に身を處することは到底出來ぬ。

一 神經系

植物の全部と動物中の最下等のものとには特に神經と名づくべきものはないが、それ以上の普通の動物には必ず身體の内に、特に外界からの刺戟に感じ、これを他の體部へ傳達する力を具へた組織がある。この組織は「ヒドラ」・「さんご」等の如き下等の動物では、「くも」の巣の如くに薄く全身に擴がつて居るに過ぎぬが、それより以上の動物になると、次第に明になつて白い絲の如き形に現れ、更にその中に幹部とも名づくべき部分を區別し得るやうになる。幹部といふのは、人間でいへば即ち腦や脊髓ことで、これと身體の各部とを連絡する細い絲が所謂神經である。それ故、神經なるものは稍々高等の動物では一端は必ず幹部に連なり、他端は身體のいづれかの部分に終つて居る。外界に變化が起れば、先づ身體の外面にある眼・耳・鼻・口・皮膚等が刺戟を受け、神經はこれを幹部に傳達する。次に幹部は更に別の神經を通じて或る筋肉に刺戟を傳へ、筋肉が收縮して身體を適宜に運動させる。かやうに、普通の動物が外界の變化に應じて適宜に身を處して行くには、外界からの刺戟を受け附けるための感覺器官と、これを處理判斷するための神經系幹部と、幹部よりの命令に從うて收縮し運動するための筋肉とを要するが、これらのものを互に連絡するのは神經である。されば神經は恰も電信の針金のやうなもので、眼・耳・乃至皮膚の内にある發信器と、幹部内の受信器との間、若しくは幹部内の發信器と筋肉や腺の内にある受信器との間に張られてあることに當る。また神經系の發達せぬ動物は恰もまだ電信のない未開國のやうなもので、各部の間の通信には或は烽火を擧げ、或は旗を振り、または飛脚を走らせ、駕籠を飛ばせなどして、それ相應に間に合はせて居るのに比較することが出來やう。

[やぶちゃん注:「ヒドラ」刺胞動物門ヒドロ虫綱花クラゲ目ヒドラ科のヒドラ属 Hydra 及びエヒドラ属 Pelmatohydra に属する淡水産無脊椎動物の総称。ウィキの「ヒドラ」によれば、『長い体に長い触手を持つ、目立たない動物である。これらは淡水産で群体を作らず、浅い池の水草の上などに生息している。体は細い棒状で、一方の端は細くなって小さい足盤があり、これで基質に付着する。他方の端には口があり、その周囲は狭い円錐形の口盤となり、その周囲から』六~八本ほどの長い触手が生え、体長は大型個体でも約一センチメートル。但し、『触手はその数倍に伸びる。ただし刺激を受けると小さく縮む。触手には刺胞という毒針を持ち、ミジンコなどが触手に触れると麻痺させて食べてしまう。全身は透明がかった褐色からやや赤みを帯びるが、体内に緑藻を共生させ、全身が緑色になるものもある』。『足盤で固着するが、口盤と足盤をヒルの吸盤のように用いて、ゆっくりだが移動することもできる』。ライフ・サイクルは『暖かな季節には親の体から子供が出芽することによって増える。栄養状態が良ければ、円筒形の体の中程から横に小さな突起ができ、その先端の周辺に触手ができて、それらが次第に成長し、本体より一回り小さな姿になったとき、基部ではずれて独り立ちする。場合によっては成長段階の異なる数個の子を持っている場合もあり、これが複数の頭を持つと見えることから、その名の元となったギリシア神話のヒュドラを想像させたものと思われる。また、強力な再生能力をもち、体をいくつかに切っても、それぞれが完全なヒドラとして再生する』。この無性生殖が基本で、一般に無性生殖の出芽の代表例としても知られるのであるが、水温の急激に変化(八℃程度)が起こると雌雄に別れて有性生殖を開始する。卵巣と精巣を体表に形成、受精卵を雌の体内に残して各個体は老化して死ぬ。この時に出来た受精卵は強い耐乾燥性能を備える(孵化する日数は十三日~一〇〇日と広いばらつきを示が、これは一度に孵化して、万一、悪条件であった場合に絶滅するのを回避する働きがある)。ヒドラはクラゲ型の生活形態を形成しないと考えられているが、『一般にヒドロ虫類では生殖巣はクラゲに形成され、独立したクラゲを生じない場合にもクラゲに相当する部分を作った上でそこに形成されるのが通例であり、ヒドラの場合にポリプに形成されるのは極めて異例である』とある(有性生殖の部分はブログ「生物史から、自然の摂理を読み解く」の「ヒドラの有性生殖」をも参照した)。

『「くも」の巣の如くに薄く全身に擴がつて居る』クラゲなどの刺胞動物では神経細胞(上皮筋細胞)が体表にあって分散型のネットワークを形成、中枢神経(丘先生の言う「幹部」)が分化しない。これを散在神経系と呼ぶ。]

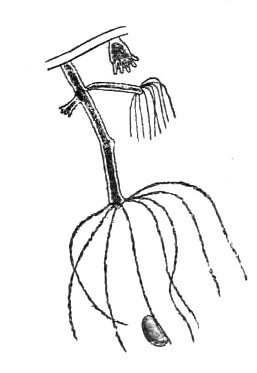

[ヒドラ]

前に名をあげた「ヒドラ」といふ動物は體の構造が極めて簡單で、恰も湯呑コップ、または底のある竹の筒の如き形を呈し、口の周圍から生えて居る數本の絲のやうな指で食物を捕へて食ふが、別に肛門といふものがないから、不消化物はまた口から吐き出してしまふ。沼や池の水草に附著して居る普通の淡水産動物で、常に「みぢんこ」などを食つて居るから、採集も飼育も極めて容易い。二叉の針で口の處を抑へながら、細い硝子の棒で尻の方から突くと、恰も嚢を裏返す如くに「ヒドラ」の柔い身體を裏返すことが出來るが、かやうにすると、この動物の外界に對する内外の位置が顚倒するから、宇宙が「ヒドラ」の腹の内に入つたともいへる。著者は幼年の頃「ヒドラ」に宇宙を呑ませてやるというて、屢々これを裏返して遊んだが、かくしてもそのまゝ置けば自然に舊に復して、また平氣で「みぢんこ」などを食つて居る。かやうな簡單な動物であるから、その神經系の如きも極めて憐なもので、僅に少數の神經細胞が、身體の諸部に散在しているに過ぎぬ。珊瑚・「いそぎんちやく」の如き海産動物も神經系の發達の程度は略々これと同じである。但し「くらげ」類になると、常に浮遊して居るから、眼・耳の始ともいふべき簡單な感覺器も具はり、神經組織も幾分か發達して、傘の周邊に沿うて細い輪の形に現れて居る。

[やぶちゃん注:「憐な」は「あはれな」と訓じている。]

[「えび」の神經]

神經系の幹部の形狀は動物の種類によつて根本から違ふものがあるから、すべてを一列に竝べて、これを高等かれを下等と斷定するわけには行かぬ。誰も知つて居やうな普通の動物だけに就いていうても、相異なる型が三つは慥にある。即ち一つは「えび」・「かに」・昆蟲類などのもの、一つは「たこ」・「いか」・貝類などのもの、一つは獸類鳥類より魚類までを含む脊椎動物のものであるが、その中、「えび」・「かに」昆蟲等では身體が多くの節からなつて居る通り、神經系の幹部も各節に一つづつあつて、これが神經よつて恰も鎖のごとくに前後互に連なつて居る。また「たこ」・「いか」などは身體に節がない如く、神經系の各部の方も一塊となつて、食道を取り卷いて居る。これらは、いづれも人間の腦・脊髓などとは根本から仕組が違ふから、形の上からは比べて論ずることは出來ぬ。

[やぶちゃん注:『一つは「えび」・「かに」・昆蟲類などのもの』一般に梯子形神経系“ladder-like nerve system”である。これらの節足動物では環形動物に似た体節制と、そこからの発展としての異規体節化(環形動物のように概ね同一の体節の繰り返しによってその体が構成されているのを同規体節制というが、体の各部分で体節の様子や付属肢の形などにそれぞれ役目に応じた分化が見られるのを異規体節制という)が明確に見られ、神経系もそれがに伴って分化している。参照したウィキの「はしご形神経系」によれば、『一般に頭部は口の前後の複数体節が融合して形成されるが、神経系においても脳は複数の神経節が融合して形成される。ここでも口の後方では数節分が癒合している例が多』く、『そこから食道を囲んで食道神経環があり、そこから体の後ろに一対の腹神経索が伸び、各体節に神経節と横の連絡がある。これがはしご的な部分であるが、実際には互いに接近している上、神経節の部分では互いに密着している例が多く、はしご形であることは、それらの間の部分でそこに間隙があることで判断できる程度である。多足類など同規体節的な性質の強いものではこの部分が長く、はしご形が比較的強く残るが、甲殻類や昆虫、クモ類では神経の集中がより強く、はしご形の残る部分が少なくなっている』とあるように、実は、中枢神経として体を前後に走る神経索が左右一対あって、そこに一定間隔で神経節があり、それらが左右の神経連絡によって繫ぎ合わされている、つまり、縦の神経索二本が一定間隔で横の連絡を持ち、全体がはしごの形に見えるということから梯子形神経系と呼称するものの、実際には梯子らしい形が見て取れるわけではなく、縦走する神経索がごく近接する例や、互いに融合しているケースが少なくない。従って梯子形というのはあくまで神経系モデルの分類上の大まかな概念表現と見るべきである。これらは謂わば、中枢神経形成の果てに微小脳を形成した点で特徴的である。

『一つは「たこ」・「いか」・貝類などのもの』これらのグループも梯子形神経系に属するが、ウィキの「はしご形神経系」によれば、『軟体動物では、基本的な構造としては環形動物に近い神経系を持つ。つまり周食道神経環から後方へ神経索が対をなして伸びる形である。ただし体節ごとに神経節があるのではなく、神経節は口の上(脳にあたる)、口の下、およびその後方に四対あるのが基本の形である。神経索は二対あり、各所で横の連絡を持つから、全体としてははしご形に近い形である』。『多板類と無板類ではこの基本形に近い構造が見られる。多板類の場合、口の後ろで消化管を取り囲む周食道神経環から体の後方へ走る神経索は体の左右に二対ずつあり、外側を側神経幹、内側を足神経幹という。これらの間には互いに横の連絡を取るように神経連合が発達するため、全体としては三本のはしごを密着させたような形を取る。なお、単板類の場合、内側の足神経幹の対の間には連絡がないため、左右に一対のはしごが並んだようになっている』。『このことは多板類の殻や鰓、体表の毛の配列にも体節的な特徴があることと並んで、軟体動物が体節制を持つ祖先から由来したとの考えの基礎となった。発生面では環形動物との共通点が強いこともあって、このことはほぼ定説的に考えられたこともある。しかし、その後の系統学的検討からは、軟体動物の祖先が体節を持っていたとの判断はでていない。むしろ、無脊椎動物の多くで、体軸方向に走る神経索は左右に対をなす例が多く、両者の間に連絡ができた場合、はしご形になってしまう、という風に見た方がよいかも知れない』。『なお、これ以外の軟体動物では、体軸方向に著しく短縮化が生じており、神経系の形が大きく変形している。腹足類の場合、頭部付近の口球神経節、脳神経節あたりまでははしご形の形がある程度維持されるが、以降は短縮され、また多くの群ではこの間にねじれを生じて形が複雑になっている。前腮類では足神経幹の間のはしご状がわずかに見られる場合もある。二枚貝類では』四対乃至『三対の神経節とその間の神経連鎖が見られる。堀足類でも神経索がごく短縮しているものの神経節の配置はほぼ認められる』とある。特にこれらの内、イカ・タコは謂わば、中枢神経形成の果てに巨大脳を形成した点で、先の節足動物群などの、同じ梯子状神経系のグループでありながらも、大きく異なった特徴と言えるであろう。

『一つは獸類鳥類より魚類までを含む脊椎動物のもの』中枢神経系は背面中央に一本で管状、前方部分が脳に分化するタイプの管状神経系である。]

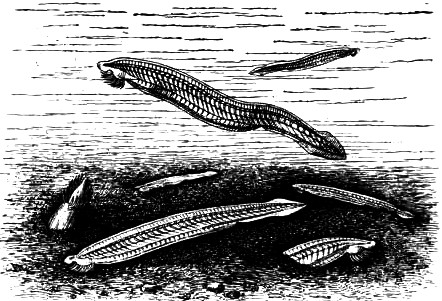

[なめくぢうを]

次に脊椎動物を見ると、これにも最も簡單なものから最も發達したものまでさまざまの階段がある。この類では必ず身體の中軸に一本の脊骨があつて、その背後に神經系の幹部が通つて居るが、最も下等の脊椎動物になると、これに腦・脊髓といふ區別がない。例へば淺海の底の砂の中に居る「なめくぢうを」の類では、身體の中軸の背側に長い紐の形の神經系の幹部はあるが、全部脊髓の如くで、特に腦と名づくべき太い部分が見當らぬ。元來腦なるものは脊髓の續きで、たゞその前端の著しく發達した部分に過ぎぬから、腦がなければ、神經系の幹部は全く脊髓のみから成つて居る如くに見える。腦があれば、これを包み保護するための頭骨も要るが、「なめくぢうを」の如き腦のない動物では無論頭骨も發達せぬから、身體の前端に特に頭と名づくべき部分がない。それ故、動物學上では、この類を無頭類と名づける。かやうに腦はないが、この動物の生きて居る所を見ると、なかなか運動も活潑で、特に速に砂の中へ潜り込むことなどは頗る巧である。さればこの動物の神經系の幹部は、簡單ながらもこの動物の日常の生活に對して、用が足りるだけの程度には發達して居るものと考へねばならぬ。

[やぶちゃん注:「なめくぢうを」は原始的な脊索動物で、脊椎動物の最も原始的な祖先に近い動物であると考えられる生きた化石。脊索動物門脊椎動物亜門頭索動物亜門ナメクジウオ綱ナメクジウオ目ナメクジウオ科のナメクジウオ属

Branchiostoma(生殖腺は体幹の左右両側にある)及びカタナメクジウオ属 Epigonichthys(生殖腺は体幹の右側のみ)に属する生物の総称。日本近海にはナメクジウオ Branchiostoma belcheri・カタナメクジウオ Epigonichthys maldivense・オナガナメクジウオ Epigonichthys lucayanum・ゲイコツナメクジウオ Asymmetron inferum の四種が生息しており、愛知県蒲郡市三河大島と広島県三原市有竜島がナメクジウオの生息地として天然記念物に指定されているが激減しており、絶滅が危惧されている希少種である。主に参照したウィキの「ナメクジウオ」によれば、体長は三~五センチメートル程で、『魚のような形態をしている。体色は半透明。背側と腹側の出水口より後方の縁はひれ状にやや隆起してひれ小室と呼ばれる構造が並び、それぞれ背ひれ、腹ひれと呼ばれる。後方のひれ小室を伴わない部分は尾ひれとして区別される。神経索の先端には色素斑や層板細胞、ヨーゼフ細胞と呼ばれる光受容器をもつほか、神経索全体にわたってヘッセの杯状眼と呼ばれる光受容器がある。閉鎖血管系』(リンク先の模式図の7)『をもつが、心臓はもたず、一部の血管が脈動することで血液を循環させている。体の前半部にある鰓裂』(リンク先の模式図の10)によって『水中の酸素を取り込んでいる。鰓裂は水中の食物を濾こしとる役割も果たしている』。『頭部から尾部にかけて、筋肉組織でできた棒状組織である「脊索」をもつ。多くの脊椎動物では、発生過程において脊椎が形成されると「脊索」は消失するが、ナメクジウオ(頭索動物)は生涯にわたって「脊索」をもち続ける。また脊椎動物と異なり、頭骨や脊椎骨はもたない。脊索の背側に神経索』(リンク先の模式図の3)を持っており、神経索の先端は脳室(リンク先の模式図1)『と呼ばれ、若干ふくらんでいるが、脳として分化しているとは見なされない。かつては食用とされた』。『全世界の暖かい浅海に生息している。体全体を左右にくねらせて素早く泳ぐことができるが、通常は海底の砂のなかに潜って生活している。ホヤなどと同様、水中の食物を濾過することで摂食している。体内に緑色蛍光タンパク質を持ち、特に頭部が明るく発光する。雌雄異体であり、精子と卵を体外に放出し、体外受精を行う』。古生代カンブリア紀のバージェス動物群(五億一五〇〇万年前)の一種として発見されたgenus

Pikaia ピカイア(グーグル画像検索「Pikaia」)はナメクジウオによく似ていることから、これが脊椎動物のもっとも古い先祖と言われたこともある。しかし、それよりやや前の澄江動物群(約五億二五〇〇万年前から約五億二〇〇〇万年前のカンブリア紀前期中盤に生息していた、化石の発見地である中国雲南省澂江県の名を冠した動物群)から発見された、最古の魚類のルーツとされるミロクンミンギア

genus Myllokunmingia(中文名は昆明魚)の仲間ハイコウイクチス Haikouichthys(グーグル画像検索「Haikouichthys」)『が当初は頭索類ではないかと言われたが、頭に当たる構造が確認されたことで脊椎動物と考えられるに至った。したがって、それらの系統の分岐はさらに遡ると考えられる』とある。]

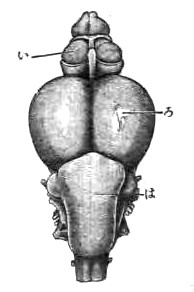

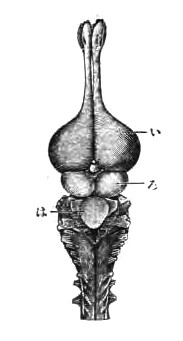

[魚の腦

(い)大腦 (ろ)視神經葉 (は)小腦]

[「わに」の腦

(い)大腦 (ろ)視神經葉 (は)小腦]

[鳥の腦

(い)大腦 (ろ)視神經葉 (は)小腦]

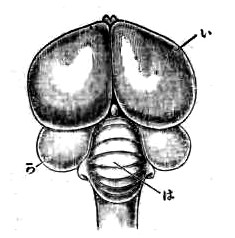

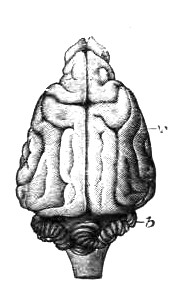

[兎の腦

(い)大腦 (ろ)視神經葉 (は)小腦]

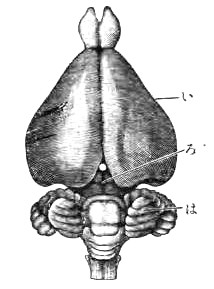

[犬の腦

(い)大腦 (ろ)小腦]

普通の魚では脊髓の前端に續いて明な腦があるが、これを人間の腦などに比べると、その形狀が餘程違ふ。人間の腦ならば、腦の大部分をなすものは所謂大腦であつて、小腦はたゞその後端の下面に隱れて居るに過ぎぬが、魚類の腦では大腦は甚だ小さくて、腦の前端の附属物の如くに見え、小腦の方が、遙にこれよりも大きくて、腦の後部の大半をなして居る。そして腦の中央部にあつて、恰も腦の如くに見える左右一對の大塊は何であるかといふに、これは視神經葉若しくは中腦と名づけるもので、人間の腦では、大腦の小腦との間の割れ目を開いて覗かなければ見えぬ程の小さな隱れた部分である。かやうな次第で、魚の腦にも人間の腦にも、同じだけの部分が具はつてはあるが、各部の發達の程度に非常な相違があつて、人間で大きな大腦は魚類では頗る小さく、人間で小さな中腦は魚類では甚だ大きい。尤も腦全體の重量が人間では體重の四十分の一もあるに反し、「まぐろ」などでは僅に三萬分の一にも當らぬから、實際の大きさをいへば、魚類の中腦は決して人間のよりも大きなわけではなく、たゞ他の腦部に比して大きいといふまでである。實驗觀察によると、大腦は知・情・意等の所謂精神的作用を司どり、小腦は全身の運動の調和を圖るといふやうに、腦の各部分には、それぞれ分擔の役目が違ふから、各部の大きさの著しく違ふ動物では、その作用にも種々の相違のあるべきは言ふを俟たぬ。蛙の類では大腦が稍々大きいが、やはり大腦と視神經葉と小腦が前後に一列に竝んで居る。圖に示した「わに」の腦は、蛙の腦に比してたゞ大腦が少しく大きいだけである。また鳥類では、大腦が更に大きく、その後緣は小腦と相接し、そのため視神經葉は左右へ壓し出され、腦の側面に丸く食み出して居る。

[やぶちゃん注:「視神經葉若しくは中腦」は狭義の脳幹(下位脳幹)のうち、最も上の部分であって、更に上には第三脳室、下には橋、両外側には間脳がある。滑らかな動きを可能にする錐体外路性運動系の重要な中継所を含むほか、対光反射・視聴覚の中継所・眼球運動反射・姿勢反射(立ち直り反射)・γ運動ニューロン活動(随意運動中の筋紡錘の感度の調節機能)の抑制・歩行リズムの中枢をも含む(以上は主にウィキの「中脳」に拠る。リンク先にはヒトの脳での立体的な中脳の位置を画像で見られる)。]

獸類の腦はすべての動物の中で最も大きく、且大體に於ては全く人間の腦と構造が一致して居る。たゞ大腦の發達の程度には種々の階段があつて、その低いものでは大腦の表面が平滑で少しも凸凹がないが、その高いもの程表面が廣くなり、それがために大腦の表面には廻轉・裂溝などと名づける雲形の複雜な凸凹が生じ、終に人間に見るやうな形のものとなる。二三の例を擧げて見れば、兎や鼠などでは腦の表面は殆ど平滑で、廻轉も裂溝もないが、馬でも鹿でも大腦の表面には若干の溝があつて稍々複雜に見える。犬では更に廻轉が多く、猿の類では餘程人間の大腦に似て來る。特に猿の中でも猩「しやうじやう」〔オランウータン〕などのやうな大形の種類では、大腦の表面にある廻轉・裂溝の配置が、大體に於いては人間のとよく似て居て、一々の部分を互に比較することが出來る。近來大腦の働きを實驗的に研究するには、生きた動物の頭骨を切り開いて腦を露出せしめ、その表面の各部を弱い電氣で刺戟して、その動物の知覺と運動とに如何なる結果が現れるかを調べるが、歐米の學者が競うて「しやうじやう」〔オランウータン〕の類をその材料に使ひたがるのは、全くその腦が人間の腦によく似て居て、研究の結果を直に人間に當て嵌めることが出來るからである。

[やぶちゃん注:「しやうじやう」は猩々で現在のオランウータンのこと。現在の哺乳綱サル目ヒト上科ヒト科オランウータン亜科オランウータン属 Pongo に分類される、

スマトラオランウータン Pongo abelii

ボルネオオランウータン Pongo pygmaeus

の二種を指す。約一三〇〇万年前にヒト亜科とオランウータン亜科が分岐したと考えられている。以前はオランウータン一種から構成され、基亜種ボルネオオランウータンと亜種スマトラオランウータンとの二亜種に分かれていたが、両者は遺伝的・形態的・生態的に異なる点が多く、飼育下では交雑が可能であるものの、雑種個体は純血個体に比べて寿命が短く、幼児死亡率が高いことが報告されていることから、現在では別種とするのが適当と考えられている。属名 Pongo は、十六世紀にアフリカ大陸で発見された人のような怪物(ゴリラもしくは原住民と考えられているもののコンゴ語)に由来し、また、オランウータンという名はマレー語で「森の人」の意。元来は海岸部の人が奥地に住む住民を指す語だったが、ヨーロッパ人によって本種を指す語と誤解されたことに由来するという(以上は主にウィキの「オランウータン」に拠った)。]

以上述べた通り神經系の幹部の形狀や、その發達の程度は、動物の種類によつて大に違ふが、若し同じ構造を有するものは作用も相同じと假定すれば、魚類より人間までを含む脊椎動物の腦脊髓の働きは、性質は大抵相同じで、たゞその程度に相違があるものと考へねばならず、また「かに」・「えび」や「たこ」・「いか」などでは神經系の幹部の形狀が根本から違ふが、これは同じ目的を達するために、相異なる形式を取つたと見なすべきもので、恰も同じく空を飛ぶ機械に、飛行船もあれば飛行機もあり、また飛行船の中にも瓦斯嚢に硬い骨のあるものもあればないものもあり、飛行機の中にも單葉もあれば複葉もあり、なほ別に工夫すれば子供の玩具の竹の「とんぼ」と同じ理窟を應用した航空機も出來るのと同じことであらう。そしてその目的とする所はいづれも、外界の變化に應じて適宜に身を處するといふことであつて、その働きの程度は各種の動物の現在の生活狀態に從つて、それぞれ間に合ふ位の所を限りとして居るのである。

二 反射作用

外界の變化に應じて適宜に身を處することは、素より如何なる生物にも必要なことで、この働きのない生物は到底生活する資格がないが、神經系のない生物は全身を以てこのことを行ひ、神經系のある生物では主として神經系がその衝に當たり、神經系に明かな幹部の具はつてある動物では、主として幹部がこれを司どることになつて居る。但し神經の發達には無數の階段があつて、一歩一歩進み來たつたもの故、神經系のあるものとないものとの間にも、神經系に明かな幹部のあるものとないものとの間にも、決して判然たる區別はないから、以上の働きがいづれの部分で行はれるか、確と斷言の出來ぬ場合も無論あるべき筈である。

さて食はれぬために外界の事情に應じて適宜に身を處する働きには、また種々の行ひ方がある。例へば人間に就いて見ても、眠つて居る人の足の先へ火の附いた線香を持つて行くと、忽ち足を引き込めるが、覺めた後に尋ねて見ると何も知らぬ。また眼の前へ急に尖つた刀の先を突き附けると直に眼を閉ぢるが、これも決して危險であるから眼瞼を閉ぢて内なる眼球を保護せずんばなるまいと考へた結果行ふのでなく、刀の先が見えたと思ふころには、眼瞼は已に獨りで閉ぢて居る。かくの如く外界から刺戟が來たときに、全く知らずに若しくは知つて考へる隙もなしに、直にこれに應じた運動をするのを反射作用と名づける。また生まれた許りの赤ん坊の口に乳首を入れると、直に吸つて呑むが、これは誰に教へられたのでもなく、自分で習つたのでもなく、生まれながら自然にこの能力を具へて居るのである。かやうに自然に持つて生まれた能力によつて、よく外界の事情に應じた働きをなし得ることを本能と名づける。またかくすれば、かくなるべき筈と考へ、目的に相應した手段を工夫して、自身でよく承知しながら行ふことは皆智力の働きで、人間が日々骨を折つてわざわざ行ふ仕事の大部分はこの類に屬する。生物の行爲を觀察すると、その多くは以上の三種類の型のなかのいづれかに相當するが、その間の區別は決して判然たるものではなく、いづれに屬せしめて宜しいか分らぬ場合も頗る多い。特に反射作用と本能との間には殆ど區別が附けられぬ。例へば赤子の口に乳首を入れてやれば直に吸ひ著くのは、持つて生れた本能によるが、その働きはやはり一種の反射作用である。畢竟反射作用とか、本能とか、智力とかいふ言葉は、人智の進むに從ひ必要に應じて一つづつ造つたもので、各々若干の著しい行動に冠らせた名稱に過ぎぬ。

[やぶちゃん注:「反射」という語は生物学上は無条件反射を示し、その「種」が先天的に持っている反射行動を指す。これに対して後天的に獲得された、その「個体」の反射行動を条件反射(conditioned

reflex)という。丘先生は「三種類」として「本能」を挙げておられるが、先生御自身が「その間の區別は決して判然たるものではな」く、「人智の進むに從ひ必要に應じて一つづつ造つたもので、各々若干の著しい行動に冠らせた名稱に過ぎ」ない、とおっしゃられている如く、現在の一般的な生物学上の概念から言えば、「本能」とは「複雑な無条件反射」と言える。しかしながら、「個体」の学習した同じ種類の条件反射がくり返して形成されるような環境が存在する場合には、生物と環境との持続的な結合が生じ、生命物質のなかにその痕跡を残すに至り、獲得された環境への適応の仕方が遺伝し、その種に定着される場合がある。条件反射が無条件反射に転化し、それ以前の無条件反射を変化させるのである。即ち後天的な条件反射が、本能をも変化させることがあるということである。その点からも丘先生の謂いは古くて新しいと言えるのである(この部分は一部、私の遺体が解剖されることになっている慶應義塾大学医学部解剖学教室の、船戸和弥先生の「無条件反射と条件反射」の記載を参考にさせて戴いた)。]

まづ反射作用に就いて考へて見るに、これにも簡單なものから複雜なものまで種々の程度があるが、わざわざ自然と異なつた狀態に置いて試みる場合の外は、すべて自身の安全を圖るに必要な働きをするやうに思はれる。醫者が脚氣の患者を診察するとき、膝の下を手で輕く打つて脚が跳ねるか否かを試みるが、これなどは反射作用の最も簡單な例で、健康な人ならば膝の下の腱の刺戟を受けると、直に腿の前面の筋肉が收縮して我知らず脚部が動くのである。しかし普通の人間が普通の生活をして居るときには、膝の下の腱に醫者が手で打つのと同じやうな刺激を受けるといふ機會は殆どないであらうから、これに應じて脚部を跳ね上げる反射作用の働きがあつても何の役にも立たぬ。これに反してなほ少しく複雜な反射作用になると、皆何らか生活上の功用がある。例へば鼻の孔に紙撚を入れて内面の粘膜を刺戟すると、反射作用で直に嚔が出るが、これなどは鼻の中に異物の入る來たつた場合にこれを除き去るために必要である。子供の鼻の孔が詰まつて空氣の流通が惡くなると、注意が散漫になり、學業の成績も次第に下落するとさへいはれるから、鼻の内を掃除するための反射作用は生活上隨分大切なものであらう。また急いで食するとき飯粒が氣管の方へでも入ると、咽頭の内面の粘膜を刺戟するため、反射作で直に咳をするが、その結果として咽頭内の異物は口から吐き出される。肺病患者が常に咳をするのも、肝の組織がだんだん壞れて粘液となり、喉頭まで出てきて絶えずこれを刺戟するからであるが、咳は氣道を掃除する働きとして生活上必要なものである。強い光に遇へば眼の瞳が小さくなり、暗い處へ行けば瞳が大きくなつて、適當量の光線を眼球内へ入れるのも時機にかなうた反射作用であるが、生活上更に大切な反射作用は即ち呼吸の運動である。呼吸は或る程度までは故意に加減することが出來るが、平常は外の事をしながら知らずに呼吸して居る。そして、その行はれるのは、肺内に溜る炭酸瓦斯が肺の内面を刺戟して、反射作用で肋間筋や横隔膜を收縮せしめる結果である。睡眠中に絶えず呼吸の行はれるのはそのためである。されば、若しこの反射作用がなかつたならば、人間は素より他の多くの高等動物も一日も生活は出來ぬ。

[やぶちゃん注:「異物の入る來たつた場合に」はママ。「入り來たつた」の誤植であろう。講談社学術文庫版も「はいりきたった場合に」とある。]

實驗研究の結果によると、物を知る働きは大腦の司どる所の如くに思はれるが、若し大腦に限るとすれば、大腦を切り去つた動物は物を知る力がない筈であるから、そのなすことは皆反射作用に依ると見做さねばならぬ。所が蛙などで試して見ると、大腦を切り去つても、隨分複雜な働きをする力が殘つて居る。生理の實驗としてどこの學校でもよくやることであるが、大腦部を切り去つた蛙を平らな板に載せて置くと、行儀よく坐つていつまでも動かずに居るが、少しづつ板を斜にすると、平均を失はぬやうに體の姿勢を少しづつ變じ、板が著しく斜めになつて、滑り落ちる危險が生ずると、徐々と匐ひ出して上方に進み、板の緣まで行つて、安全に坐れる處で止まる。また大腦部を切り去つた蛙の皮膚の一點に薄い酸類を塗つて見ると、直に手足をその處へ向け、曲げたり伸ばしたり、種々に工夫して、これを拭ひ去らうと努める。これらの擧動は、いづれもよく目的にかなうたことで、若し人間がこれをしたならば、見る者は必ず意志により智力を働かせてして居るものと見做すに違ひない。かくの如く反射作用はその複雜なものになると、殆ど智力を用ゐてする運動と同じ程度のことが出來るが、これらは恐らく皆その動物の生活中に、敵に食はれぬためか、餌を食ふためか、または子を産むためか、子を育てるためか、何かの際に直接若しくは間接に役に立つことで、且その動物の生活に取つて必要な程度までに發達して居るのであらう。

[やぶちゃん注:生物で通称、脊髄ガエルと呼ばれる実見である。私は昔から、この実験や図譜には何故か、頗る嫌悪を覚えるのである。如何なる解剖も平気な私が、である。私は、この私の不思議な特異的事実を何時か、自己分析したいと思っている。仮説は大歓迎だ。宜しくホームズになってみて呉れ給え。]

三 本能

動物の中には、人間が智力によつてなすこととよく似たことを、生まれながら自然になし得るものがあるが、本能とは初めかやうな場合に當て嵌めて用ゐた言葉である。例へば、蜜蜂がその巣に規則正しい六角形の部屋を造ること、蠶が蛹になる前に丈夫な繭を造つてその内に隱れること、「くも」が巧に網を張つて昆蟲を捕へること、「ありぢごく」が摺鉢狀の穴を掘つて「あり」を陷れることなどは、いづれもその動物に取つて大切なことであるが、少しも他から習つて行ふのではなく、生まれたままで、何らの經驗もなく、何らの練習もせず直に着手してしかも間違ひなく成功する。これが如何にも不可思議に見えるので、人間の智力などと區別して、この働きを本能と名づけた。特に昔は何とかして人間と他の動物との相隔る距離をなるべく大きくしたいとの考から、人間には智力があるが動物には決して智力はない。動物は如何に巧に目的にかなうた擧動をしても、これは本能によるのであつて決して人間の如くに知惠を働かせた結果ではないと、説いた學者が多かつた。かやうな次第で昔は本能の範圍をきわめて廣くし、動物のなすことならば何でも本能によると見做したが、近來はまた本能の意味を非常に狹くして、その大部分を反射作用の中に入れる人もある。本能といふ言葉の定義に就いては今日なほ議論の最中であるが、こゝには面倒な論を省いて假に經驗にもよらず、智力をも用ゐずに、生活の目的にかなうた行爲を自發的になすことを本能と名づけ、その著しい例を幾つか掲げるだけとする。

[やぶちゃん注:以下に、ウィキの「本能」から、定義・概要・議論史・ヒトの本能・自然主義的誤謬の箇所を引用しておく(記号の一部を変更・省略、一部にリンクを施した)。

《引用開始》

メリアム=ウェブスター辞書では本能を次のように定義している。「判断を伴わず、環境の刺激によって引き起こされる個体の複雑な反応で、遺伝的で変更がきかない」。しかし本能という用語は歴史的に非常に多くの意味で用いられてきた。現在でもしばしば全く異なる意味で用いられる。従って本能という語が使われた場合、それがどのような意味で用いられているのかを確認する必要がある。動物行動学者パトリック・ベイトソンは代表的な意味として次の九つをあげた。

1 生まれたとき、あるいは発達の特定の段階で存在する性質。

2 学習なしでも存在する性質。おそらくもっとも一般的な用法。

3 遺伝的である性質。高い確率で世代を超えてみられる性質。

4 進化の過程で形成された性質。

5 役に立つようになる前にすでに発達している性質。

6 種・性・年齢などを同じくするグループに共通する性質。

7 動物の行動の一部。例えば狩猟、体を綺麗にするなど。

8 専門化された神経構造を持つ性質。現代神経科学・認知科学ではこの意味で用いられる。例えば顔認識・感情・表情などを司るモジュール。

9 発生的に強靱で、経験からの影響を受けない性質。発生生物学で用いられる。

精神分析では本能を性や攻撃行動に関連する情動として説明する。エロスやデストルドー[やぶちゃん注:フロイトの提唱した死の本能。タナトス。]と呼ばれることもある。

概要

通俗的には母性本能、闘争本能などのように性質を現す語を伴い○○本能という形式で使うことも多い。

専門分野では通常は本能という語の使用は避けられる。動物行動学の他、心理学、神経行動学、神経生理学などの分野では特定の行動に対して本能行動という表現を用いるが、本能の概念とは異なる物である。このばあい対概念は学習行動である。

行動は「本能的なもの」と「非本能的なもの」というように二種類に分けて論じられることが多い。また経験は行動の獲得に、遺伝子は本能に影響を与えると言及される。しかしこのような単純な二分法には動物行動学者からも反対がある。例えばハキリアリは分業化が非常に進んでいるが、分業は与えられた食物によって決まる。同じ遺伝子型が全く異なる行動の表現型を生み出す。望むだけ食事をした母ラットの子は体が大きくなるが、少ない量の食事を与えられた母ラットの子は体が小さい。後者の子ラットは豊富な食事を与えられれば食べ続け肥満となるが、しかし前者の子はそうしない。子ラットの行動(本能)は母胎の状態の影響を受ける。カッコウのオスは幼鳥の時代に遠くで鳴く同種のオスの鳴き声を聞いて求愛のさえずりを学習する。しかし他種のオスのさえずりを学習することはない。このように行動は発達過程で遺伝子、母胎の状況、環境と経験など様々な要因の影響を受け形作られる。したがって、ベイトソンの視点では、行動を学習と本能という二つに分ける事は行動の理解の役に立たない。行動を学習か生まれつきかで二分しない立場は行動生態学などでは標準的である。

これは生物の性質のどのような側面に注目するかの違いでもある。神経行動学などではある神経の構造や働きが行動にどのように影響を与えるかに注目するため、学習の影響を受けない固定的な行動が研究の対象となりやすい。一方で学習そのものも遺伝的な基盤があり、進化によって形作られたいわば「本能」であり、行動生態学の視点ではどの程度学習や経験の影響を受けるかの程度の差でしかない。

議論史

動物行動学の創始者コンラート・ローレンツやニコ・ティンバーゲンは動物行動の生得性を強調した。これは当時の心理学や動物学の一部で力を持っていた行動主義に対する反発であった。例えばバラス・スキナーは動物の脳には「報酬と罰によって強化される単一の汎用学習プログラム」が作動しているだけだと仮定した。初期の動物行動学者は生得性を単なる現象としてではなく適応、すなわち進化的に形成され生存と繁殖成功に役立つ能力と考えた。適応の視点からは、動物が生まれつき行動に方向性を持っている事は合理的に説明できる。ローレンツの主張した本能は、しかし遺伝決定的な概念であった。アメリカの発達生物学者ダニエル・レーマンはローレンツが発達を無視していると指摘した。ある行動が種に普遍的に見られるからと言って全て先天的に形成されていると考える理由にはならない。例えばカモの刷り込みは本能的だとしても、「何を親と認識するか」は経験の産物である。後にティンバーゲンは生得性を強調しすぎたと述べ、レーマンの視点を支持した。

ヒトの本能

人間に本能があるかどうかはながらく議論の対象であった。しかし前述の通り人間に本能があるかどうかは「本能」の定義次第である。一般的に人間に本能行動はほとんど無いかわずかであると見なされている。また社会学、哲学、心理学の一部では本能を「ある種の全ての個体に見られる複雑な行動パターンで、生まれつき持っており、変更がきかない」と定義する。この定義の元では性欲や餓えも変更がきくために、本能とは言えないと主張される。極端な行動主義や環境決定論においてはあらゆる種類の「本能」が否定され、行動はすべて学習の結果として説明される。

一方で認知科学、人間生物学(特に社会生物学や人間行動生態学、行動遺伝学)などの分野では人間に本能を認める。ただし本能という語ではなく、生得的、遺伝的基盤がある、生物学的基盤がある、モジュールを持つ、と言うような表現を用いるのが通例である。これらの分野で用いられる「本能」は3・4・8の意味のいずれかである。この場合、本能的と見なされることが多い性質には次のような物がある。言語の獲得・利他主義や嫌悪などの感情・ウェスターマーク効果[やぶちゃん注:“Westermarck effect”とは幼少期から同一の生活環境で育った相手に対しては、生長してからは性的関心を持つことが少なくなるとする心理仮説。フィンランドの哲学者・社会学者エドワード・ウェスターマークが一八九一年の自著「人類婚姻史」で提唱したとされる(リンク先のウィキの「ウェスターマーク効果」に拠る)。]・学習バイアス(例えば甘い物はすみやかに好むようになるが、苦みや渋みは好みとなるのに時間がかかる)など。また類人猿と人間では公正さの感覚も本能的であると考えられている。

やや特殊ながら、ほとんど全人類に共通の好意的な挨拶を紹介しておく。まず目を見つめ、眉を少し上げ、数秒そのままで、それから頷くというものである。これは、大人が赤ん坊を見て、あやそうとするときには自然に現れる。ヒューマン・ユニバーサルズ[やぶちゃん注:リンク先のウィキの記載に拠れば、「普遍文化」などと訳し、地球上の全ての文化に共通してみられる要素・パターン・特徴・習慣を指す。]も参照のこと。

自然主義的誤謬

本能という語は「戦争がなくならないのは人間に闘争本能があるためだ」のように特定の『好ましくない』とある社会やある立場の人間がみなす行為(攻撃行動、人種差別、性差別など)を正当化する際にも用いられる。また逆に、そのような説明は好ましくない行為を正当化するために行われているという非難を伴うことがある。しかしある性質が本能的であることと、それが倫理的、道徳的に好ましいかどうかは別の問題である。「説明」(○○は本能的である)から「規範」(○○と振る舞うべきである)を引き出すことを自然主義的誤謬、逆に規範から説明を引き出す事を道徳主義的誤謬と呼ぶ。自然に訴える論証も参考のこと。

《引用開始》

専門分野で「本能」の語使用が避けられるのは、今や寧ろ、その定義の内包や外延よりも、最後に記された自然主義的誤謬が頻繁に発生するからであるように私には見受けられる。]

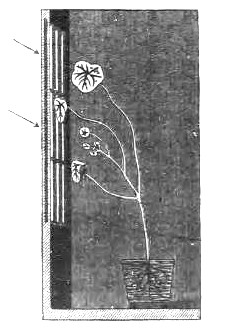

[植物の向日性]

植物の種から芽の出るとき、莖になるべき方は必ず上に向つて延び、根になるべき方は必ず下へ向つて伸び、如何に位置を轉倒して置いても、その後に生長する部は必ずこの方角に向く。若し植物にこの性質がなかつたならば、種子から芽生えの生ずるとき、根が空中に向ひ、葉が地中に入り込んで、生活の出來ぬことも屢々あらうから、この性質は植物の生活に取つては極めて大切なものであるが、これなども、經驗にもよらず、智力をも用ゐずしてなすこと故、やはり一種の本能と見なして差支がなからう。また芽生えの植物に箱を被せて光を遮り、たゞ一方にのみ窓を開けて置くと、莖は光の來る方角に向ひ揃つて斜に延びる。これは植物の生活に缺くべからざる日光を出來るだけ十分に受けるに必要な本能であるが、日光といふ刺戟に遇うてこれに應ずる運動をするのであるから、一種の反射作用といふことが出來る。その他植物の葉がなるべく日に當るような位置に向くことも、根が濕氣の多い方へ伸びることも皆本能であつて且反射作用でもある。

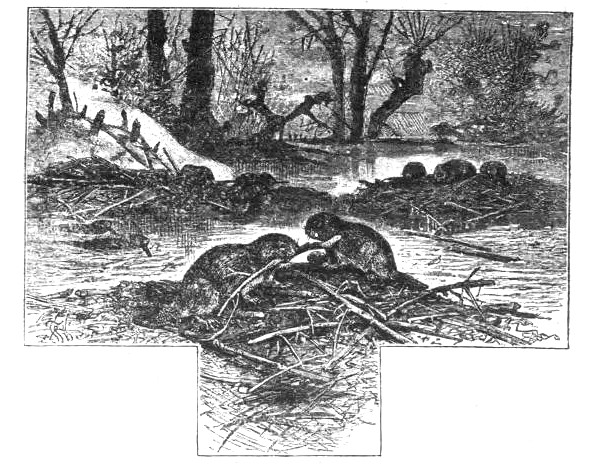

[ビーバー]

動物が餌を捕へ食ふためにさまざまの手段を用ゐることは、前に若干の例を擧げて述べたが、その中の多くは本能による働きである。「くも」が網を張るのも、「ありぢごく」が穴を造るのも、皆生まれながらにその能力を具へて居るので、どこに置いても獨力で巧に餌を取る裝置を造り上げる。これは人間に譬へていへば、恰も工業學校を卒業しただけの學力を、赤子が生まれながら持つて居るわけに當るから、人間からは如何にも不思議に思はれるが、廣く動物界を見渡すとかやうな例は幾らでもある。獸類の中でも北アメリカの河に住む「ビーバー」などは大規模の土木工事を起すので名高いが、これをなすには、まづ多數の「ビーバー」が立木の幹を前齒で囓つて倒し、長さ一米乃至二米位の手頃な材木を幾つとなく造る。次にこれを用ゐて森林の間を流れる河を堰き止めるのであるが、そのためにはこの材木を河底に縱に埋め込み、別に枝を以てその間を繫ぎ、葭の類で空隙を閉ぢ、泥を塗つて堤防を造り終る。出來上つた堤は長さが二〇〇米もあり、高さは二米、幅は四―五米もあるから、獸類の仕事としては隨分驚くべき大きなものである。この堤防のために、河の水は堰き止められ廣い湖水の如き處が出來るが、「ビーバー」の住處としてはこれが尤も都合が宜しい。「ビーバー」は足に蹼を具へた水獸で、敵に遇へば直に水中に逃げ込み、泥で巣を造るに當つても、一方は水中へ逃げ出せるやうに道が附いてあるから、淺い水が廣い面積の處に擴がつて居るのは生活に便利である。「ビーバー」が多數力を協せて堤防を造るのは、即ち自分等の生活に都合の宜しい場處を造るためであるが、これらは動物の本能の中でも隨分著しい方であらう。「ビーバー」は動物園に飼うてあるものでも、材木を與へるとこれを囓つて手頃の大さとし、堤防用として幾つも揃へる所を見ると、この動物の神經系は、現在の境遇の如何に拘らず、先祖代々の因襲に從つて、働くものと思はれる。

[やぶちゃん注:「ビーバー」哺乳綱齧歯(ネズミ)目ビーバー科ビーバー属 Castor(一属のみ)の、北アメリカ大陸に生息するアメリカビーバー Castor canadensis。他にもう一種、ヨーロッパ北部・シベリア・中国北部に生息するヨーロッパビーバー Castor fiber がいる。和名は海狸(かいり/うみだぬき)。]

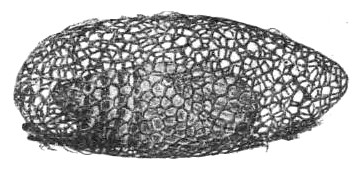

[すかし俵]

[つりがます]

蝶蛾類の蛹時代は、芋蟲・毛蟲などの幼蟲から、大きな翅を具へた成蟲に形の變る過渡時代で、外面からは實に不活潑に見えるが、内部は極めて忙しい。しかも運動の出來ぬ時期であつて、敵に襲はれた場合に逃げも隠れもせられぬから、多くの蝶蛾類では前以て繭を造つて、豫め自身を護る工夫をする。蠶の繭は單に俵の如き形であるが、他の種類の繭には隨分、形の變つた面白いものも少くない。栗蟲の幼蟲には白色の長い毛が一面に生えて居るので、一名を白髮太郎といふが、これが蛹になる時には、内部のよく見える網狀の繭を造る。俗に「すかし俵」と呼ぶのはこれであるが、空氣の流通を妨げずして、しかも大抵の敵を防ぎ得るやうに頗る巧に出來て居る。また山繭に似た一種の蛾は恰も袋を一端で吊した如き形の「つりがます」と名づける繭を造る。これらはいづれも隨分面白く出來て、考へて見れば實に不思議であるが、路傍の雜木林に普通にあるから、誰も見慣れて不思議とも思はぬ。更に巧妙な繭には次の如きものがある。即ち卵形の繭の一端は閉ぢ一端は開いてあつて、開いた端の孔の周圍からは、硬い絲が筆の穗の如き形に外へ向いて竝んで、孔の入口を閉ざして居る。その有樣は恰も一種の瓣の如くで、繭の内から成蟲が出るときには、これを押し開いて何の妨げもなく出られるが、外からは何物も繭の内へ入り込むことが出來ぬ。そして、かやうに巧なものを造るのも本能の働きである。

[やぶちゃん注:「栗蟲」これは蛾の一種で、幼虫がクリの毬の上から果実に食い入る害虫として知られるところの鱗翅(チョウ)目ハマキガ科ヒメハマキガ亜科クリミガ(別名クリオオシンクイガ)Cydia kurokoi の通称であるが、この種には以下に見るような特異な変態は見られないので、これは丘先生の誤りと思われる。以下の注も参照されたい。

「白髮太郎」「すかし俵」普通、こう呼称するのは鱗翅目ヤママユガ科ヤママユガ亜科 Saturnia 属クスサン Saturnia japonica の幼虫と繭である。以下、ウィキの「クスサン」から引用すると(アラビア数字を漢数字に代え、記号の一部を変更・省略した)、クスサン(楠蚕)『はチョウ目・ヤママユガ科のガの一種。身近に生息する大型の蛾であり、幼虫、蛹に別名がある』。『日本全土の他、中国、台湾にも分布』し、『成虫は開張一〇〇ミリメートル以上、褐色の大きな翅を』持つ。『幼虫はクリ・クヌギ・コナラ・サクラ・ウメ・イチョウ・クスノキなど様々な樹木の葉を食べる。年一回の発生。卵で越冬し、幼虫は四~七月に出現する。幼虫は体長八〇ミリメートルにも及ぶ青白色の大型のケムシで、白色の長毛を生やしているためにシラガタロウと呼ばれる』。『七月前半頃に楕円形の固い網目の繭を作って蛹になり、九月から十月にかけて羽化する。繭は糸を寄り合わせた楕円形のものだが、壁面は網目状に穴が開いているので、スカシダワラ(透かし俵)と呼ばれる』。因みに

Saturnia japonica の繭「スカシダワラ」のグーグル画像検索結果はこちら。同じく Saturnia japonica の幼虫・成虫の写真を含む(繭の画像は少ない)グーグル画像検索結果はこちらであるが、後者に限っては蛾が駄目な人はクリックすべからず。

「山繭に似た一種の蛾」『「つりがます」と名づける繭』「山繭」とは鱗翅目ヤママユガ科ヤママユガ亜科ヤママユ属ヤママユ Antheraea yamamai 及びその亜種を指し、この特殊な繭を形成する蛾はヤママユガ亜科 Rhodinia 属のウスタビガ(薄手火蛾/薄足袋蛾) Rhodinia fugax のことである。ウィキの「ウスタビガ」によれば、この蛾の繭は『薄い黄緑色をしている下がふくらんだ逆三角形状で木の枝から自らの糸で作った柄を繭の上部に繋いでぶら下がる。また繭に水がたまらないよう繭の下部分には小さな穴が開いている』とあり、『ウスタビガの名前にある「手火」とは、提灯のことで、この木にぶら下がる薄緑色の繭の姿から名付けられた。(一部では、この名は「足袋」から取ったとも言われる。)』とある。なお、このウィキは本種の分類の属表示を『ヤママユ属 Rhodinia』とするが、これは誤りであろう。また Rhodinia fugax の、繭及び幼虫・成虫の写真を含むグーグル画像検索結果はこちら。但し、蛾が駄目な人はクリックすべからず。

「更に巧妙な繭には次の如きものがある。即ち卵形の繭の一端は閉ぢ一端は開いてあつて、開いた端の孔の周圍からは、硬い絲が筆の穗の如き形に外へ向いて竝んで、孔の入口を閉ざして居る。その有樣は恰も一種の辨の如くで、繭の内から成蟲が出るときには、これを押し開いて何の妨げもなく出られるが、外からは何物も繭の内へ入り込むことが出來ぬ」これはイラガ科イラガ亜科イラガ

Monema flavescens の繭(ウズラの卵を四分の一程にしたような形状で、独特の茶色い線の入った非常に硬い殻を持つ。別名スズメノショウベンタゴと呼ばれる)のことを言っているものか。廣野郁夫氏のHPの「樹の散歩道 枝先の超硬質オブジェ 空中デザインカプセルの中には何が?」に非常に詳しい解説と写真が或ある。但し、丘先生の説明は、イラガのそれとはちょっと違うような気もする。昆虫は私の苦手とする分野なので、識者の御意見を乞うものである。]

子を産み、育てる働きの方には、本能の最も驚くべき例が少くない。他は後の章に讓つて、こゝにはたゞ一つだけ例を擧げて見ると、琉球八重山産の有名な「木の葉蝶」は、産卵するに當つて、その幼蟲の食物とする「山藍」の生えて居る場處の丁度上に當る樹の枝に産み附けて置くといふことである。これは恐らく山藍といふ草は谷間に生える丈の低い草で、日當りが極めて惡いために昆蟲類の卵の發育するには頗る不利益な位置にあるからであらう。一體蝶類はいづれも、その幼蟲の食する植物に卵を産み附けるもので、紋白蝶ならば大根等に、「あげは」ならば「からだち〔カラタチ〕」などに、それぞれ定まつて居るが、「木の葉蝶」は山藍の葉には産み附けず、丁度その上に當る高い樹木の枝に卵を産み附けて置くと、それから孵つて出た小さな幼蟲は、口から絲を吐き絲にぶら下がつて枝から地上へ降り、丁度その下に生えて居る山藍の葉に達して、直にこれを食ふことが出來るのである。昔ならば慥に造化の妙とでもいうたに違ひない。

[やぶちゃん注:「木の葉蝶」アゲハチョウ上科タテハチョウ科タテハチョウ亜科コノハチョウ族コノハチョウ Kallima inachus。インド北部からヒマラヤ・インドシナ半島・中国・台湾・先島諸島から沖縄諸島・奄美群島の沖永良部島と徳之島にかけて分布する。成虫の前翅長は四五~五〇ミリメートルで翅の裏面は枯葉に非常によく似た模様を持つ。模様は個体変異が多く、一匹ずつ模様が異なると言ってもよい。さらに前翅の先端は広葉樹の葉先のように尖り、後翅の後端は葉柄のように細く突出する。一方、翅の表側は藍色で、前翅に太い橙色の帯が入り、裏側とは対照的な鮮やかな配色である。翅の裏側が枯葉に似るため、隠蔽擬態の代表種としてしばしば挙げられるが、疑問を呈する向きもある。例えば、もしも枯葉に似せた姿を擬態として用いるならば、枯葉を背景に羽根の裏を見せるか、枯れ枝に葉のような姿で止まるべきだと考えられるが、この蝶は葉の上で翅を広げるか、太い幹に頭を下に向けて止まるため、枯葉に似せる意味がない、と云う疑義である。現在、沖縄県指定天然記念物(以上はウィキの「コノハチョウ」に拠った)。なお、これが実は「隠蔽」擬態ではない、わざと目立つようにしている(最終的にはミューラー擬態)という非常に面白い見解が「神奈川県立生命の星 地球博物館」発行の「自然科学のとびら」の学芸員高桑正敏氏の「コノハチョウは木の葉に擬態しているのか? ―タテハチョウ類の生存戦略を考える―」にある(リンク先は同誌の電子テクスト)。必読である。

「山藍」双子葉植物綱トウダイグサ目キントラノオ目トウダイグサ科ヤマアイ Mercurialis leiocarpa。但し、前注に示した高桑氏の記載に、『コノハチョウの幼虫の寄主植物として知られているのは、キツネノマゴ科のリュウキュウアイ、シンテンヤマアイ、セイタカスズムシソウ、オキナワスズムシソウなど広義のスズムシソウ属』とあり、この種限定の産卵ではない。なお、高桑氏はこれに続けて、『もし、これらの植物が毒やまずい味の元の成分をもっているとすれば、成虫の体内に捕食者の嫌う物質をもっていると考えてよいでしょう。「世界有用植物事典」をひもとくと、藍の原料として知られるリュウキュウアイについて、解熱、解毒、炎症、皮膚病、虫よけなどに用いる薬用植物であることが記されていました。つまり、幼虫時代にリュウキュウアイを食べたチョウは体内に捕食者の嫌う成分を蓄えている可能性が強いこと、もしそれが事実なら、捕食者にわざと目立つ色彩を見せることが生存上有利になるでしょう。自分がまずいということを、はっきりと知らしめることができるからです』と、ここで、所謂、ミューラー擬態の可能性を示唆されておられるのである。どうです? 面白いでしょう?!]

三 智力

餌を食ふため敵に食はれぬために、動物が行ふことの中には、人間が知力を用ゐてなすことと程度は違ふが、性質は同じである如くに思はれるものが頗る多い。例へば、猿が番人の隙を覗つて桃林から桃を盜んで行くのも、猫が鼠の出て來るのを待つて根氣よく孔の傍に身構へて居るのも、人間の擧動に比べて殆ど何の相違もない。昔、人間と他の動物との間の距離をなるべく大にしたいと思つた頃には、猿が桃を盜むのと、人が桃を盜むのと、また猫が鼠の穴を覗ふのと、人が鐡砲を持つて兎の穴を覗ふのとを嚴重に區別し、一方は本能の働き、一方は智力の働きと見做したであらうが、虛心平氣に兩方の擧動を比べて見ると、その間に根本的の相違があるものとは決して考へられぬ。今假に自分が猫になつたと想像したならば、鼠を捕へるに當つては、やはり實際猫のする通りのことをするであらう。また假に自分が猿になつたと想像したならば、桃を盜むに當つては、やはり實際猿のする通りのことをするに違ひない。されば、一方のみを智力の働きと見做し、他方は智力の働きでないなどと論ずべ根據は少しもない。かやうに考へると、智力を有するものは決して人間のみに限るわけではなく、動物界には廣くこれを具へたものがある。但し、その發達の程度には種々の階段があつて、或る所まで降ると最早本能と區別することが全く出來なくなつてしまふ。

猿が桃を盜み、猫が鼠を捕へるのを智力の働きとすれば他の動物のこれに類する擧動も同じく智力の働きと考へねばならず、順次に比べて進むと、終には珊瑚蟲が「みぢんこ」類を捕へて食ふのまでも、智力が與つて居ると論ぜねばならぬことになる。更に一歩進めば、「蠅取り草」が蠅を捕へるのも智力の働きの範圍内に入れねばならぬとの結論に達するが、かくては餘り廣くなつて際限がない。著者自身の考によれば、智力といひ本能といふも、いづれも外界の變化に應じて適宜に身を處する神經系の働きの中で特殊に發達した部分を指す名稱で、その著しい例を互に比較すれば相異なる點が明であるが、程度の低いものの間には決して境界はない。他物に譬へていへば、智力と本能とは恰も相隣れる二つの山の頂のやうなもので、そこに絶頂が二つあることは誰の目にも明に見えて居るが、少しく下へ降りると、山と山とは相連絡してその間になんの境もなくなる。生物はすべて食つて産んで死ぬものであるが、食つて産んで死に得るには、常二外界に對して適宜に應接して、目的にかなうた行動を取らなければならぬ。そして神經系の有る動物では主として神經系がその衝に當るが、動物の種類によつて生活の狀態も大に違ふから、或る種類の動物では神經系の働きは一方に發達して、終に智力と名づくべき程度に進み、他の種類の動物では他の方面に發達して、明に本能と名づくべきものとなつたのであらう。また簡單な反射作用は恰も山の麓に比較すべきもので、本能とも智力とも名づけることは出來ぬが、さればとてまた本能からも智力からも明かな境界線を引いて區劃することは出來ぬ。今日、智力・本能などに關しては學者間に際限なく議論が鬪わされて居るが、著者の見る所によるとその大部分は、本來境界線のなかなかるべき所に強いて境界線を定めようと試み、その境界線をどこの邊に定めようかと、議論しているに過ぎぬやうである。

なほ一つ例を擧げて見るに、子供の金魚鉢に飼つてある「べんけいがに」と「石龜」とを捕へようとすると、「かに」の方は鋏を上げて、觸れゝば挾むぞと嚇しながら逃げて行き、龜の方は頭も足も引き込めて動かずに居るが、これらの擧動を、人間が淋しい道で人相の惡い男に出遇つた際に、ピストルに手を掛けて相手の顏を睨みながら摺れ違つて行く擧動、若しくは泥棒が雨戸を抉じ開けんとする音を聞いて、中から戸を抑へて防いで居る擧動に比べると、その間に性質上の相違があらうとは思はれぬ。隨つて、一方を智力の働きと見做す以上は、他を智力の働きでないといふべき論據はない。かやうに比べて見ると、終には「いそぎんちやく」が體を縮め、「おじぎ草」が葉を下げるのまで順々に引き續いて、どこにも判然たる境界を設けることは出來ぬ。

[やぶちゃん注:「べんけいがに」短尾(カニ)下目イワガニ上科ベンケイガニ科ベンケイガニ Sesarmops intermedium。海岸の塩性湿地や海岸付近の河原・土手・石垣・森林・叢などに棲息し、本邦では男鹿半島と房総半島以南で普通に見られる。]

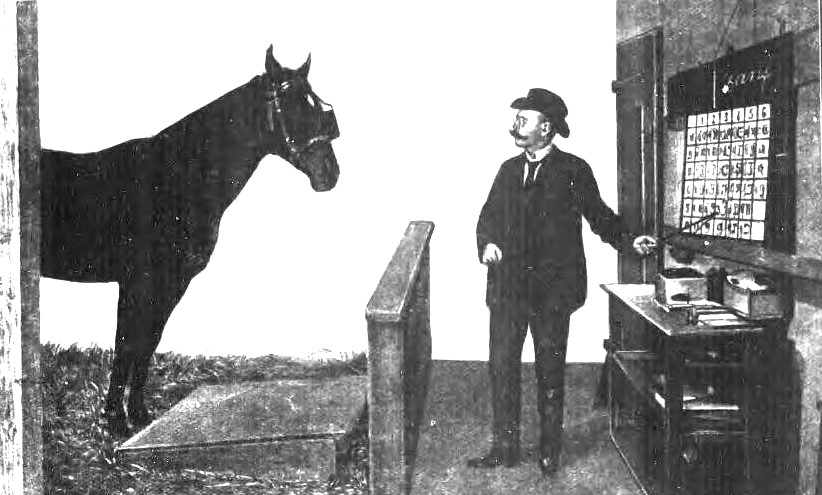

[馬に文字を教へる]

[獨逸のクラルといふ人その飼馬ツアリフに文字を教へ各文字に對して左右の前足を以て一定の度數だけ板をたたかしめる 例へばAには左一囘右一囘とかBには左一囘右二囘とかいふやうである 馬は字を指し示されればこれに應じ豫て覺えたる通りの度數だけ板を敲き物を尋ねられれば字を綴り敲いて答へる また數を加へ減じ掛け割るなどの問題に對しても正しい答をする]

さて智力の最も發達した動物はいふまでもなく人間であるが、これは今の譬へでいふと、一方の山の頂に當る。しからば人間に次いで智力の發達した動物は何かといふに、これは腦髓の構造が人間に最もよく似た獸類であつて、その中でも特に大腦の表面に凸凹の多い猿・犬・馬などは智力も相應に進んで居る。今から二十四五年も前の事であるが、ドイツの或る人の飼つて居た悧巧な、ハンスといふ馬が、字讀めば數も算へられるというて大評判であつた。例へば五と七とを加へると幾つかと尋ねると、馬は前足で床板を十二敲いて答へたのであるが、その當時これを調べた心學理者の鑑定よると、馬が足で床板を敲いて丁度答の當る、數まで達すると、尋ねた人が知らずに頭を一ミリメートルの何分の一とかを動かすので、馬は鋭くもこれを識別して敲くことを止めるから、恰も算術が出來たかの如くに見えるのである。實は決して算へる力などがあるわけではないとのことであつた。しかし、この説明には滿足せぬ人があつて、その後更に別の馬を飼つて種々試驗を續けた所が、馬に文字を覺えさせ、これを自分で綴つて人の問に答へさせることも容易に出來るやうになつた。この種類の試驗に就いては、今日では數多く報告があつて、已に馬の外に犬や象に就いて同樣の結果を得て居る。著者は自身にかやうな試驗を行うたことはないが、犬や馬に就いて日常見て居ることから推して、以上の如きことは當然行はれ得べきことと考へて居たから別に不思議にも思はぬが、人間の智力と他の動物の腦の働きとの間に根本的の相違があるやうに論じたい人等は、種々の論法を用ゐて、右樣の働きが智力の結果でないことを證明しようと骨折つて居る。

[やぶちゃん注:この本文にあるハンスの馬(同様の「賢馬」である挿絵にあるクラルのツアリフという馬の話は不詳。識者の御教授を乞う)は丘先生のおっしゃるように、ハンスは真に計算が出来た「賢馬」であったのではなく、『回りの雰囲気を敏感に察知することに長けた』「賢馬」であったことが、ウィキの「賢馬ハンス」に記されてある。そこには『今日ではこのような現象を「クレバー・ハンス効果」と呼び、観察者期待効果』として、後の動物認知学に大きく貢献した「賢馬」であったとある。しかし、それ以下で、丘先生がそうした数を数えることの出来る動物の可能性を極めて計画に肯定してのを奇異に思われる保守的な(人間中心主義的な)読者もいるやも知れぬ。しかし、例えば「日経サイエンス」の「数を数える動物たち〜日経サイエンス2009年11月号より」を参照されたい。そこには近年の研究で、野生のニュージーランドコマヒタキという鳥が、餌を捕獲する際の行動から三とか四といった小さな数を区別出来る能力を生得的に持っており、その後の学習の試行錯誤によって最終的には十二くらいまでの数を識別できるようになるという事実、ヒヨコが算数能力を保持している事実、アカゲザルの計算能力が大学生に匹敵し、しかも反応の素早さでは人間よりも早いという事実、そのアカゲザルはゼロの概念を把握しているわけではないが、それ(ゼロ)という状態が一や二よりも少ないことは理解しているという事実、三十年に亙ってオウムの研究を行ってきたマサチューセッツ工科大学のペパーバーグ氏によれば、『小さな量ならハチでさえ学習によって区別可能にな』り得るると言い、『ある程度の数感覚は無脊椎動物でも学習できるようで,こうした学習を支える何らかの神経構造があるのだろう』と述べておられる。神が人にのみ智を与え給うたと振り上げる御仁は、早々にその拳を納めて、私のブログからご退場なさった方が精神衛生上、よかろうと存ずる。……しかし私は……このハンス……君が……何とも可哀そうで仕方がない……。]

こゝに一つ斷はつて置くべきは、本能でも智力でも、ときどき無駄な働きをすることである。「はまぐり」は介殼が如何に堅くても「つめた貝」には孔を穿たれ、蜂の針が如何に烈しく螫しても「はちくま」といふ鷹には平氣で食はれる如く、防禦の裝置にはそれぞれ標準とするところがあって、例外のものに對しては有功であり得ぬ通り、本能でも智力でもその動物の日常の生活を標準として發達し來つたものから、生活の條件を變へると、隨分目的にかなはぬ働きをする。例へば「走りぐも」は巣を造らず常に草の間を走り廻り、卵を産めば絲を以て繭の形にこれを包み、どこへ行くにも大事に持つて居るが、強ひてこれを奪ひ取つて、代りに紙屑を同じ位の大きさに如めたものを投げてやると、直にこれを抱へ、大切さうに保護して持ち歩く。これなどは、本能が盲目的に働いて無駄なことに骨を折つて居るのであるが、紙屑でも何でも構はず大切に保護するまでに發達した本能こそ、この「くも」の生活に取つては最も必要なものである。智力の方でもこれと同樣に、往々生活の目的のためには何の役にも立たぬ働きをすることがある。或る程度まで智力の發達することは、人間の生活に取つては必要な條件であるが、相應な智力を出し得るまでに腦の構造が進歩すると、これを生活上の必要以外の方面にも働かせる。しかしこの場合には智力が如何程まで有功に用ゐられて居るかは大に疑はしい。如何にしてこの魚を捕へようか、如何にしてかの獸を殺さうかと考へて、網の張りやうや落し穴の掘りやうを工夫し、如何にして甲の蕃社を攻めやうか如何にして乙の集落からの攻撃を防がうかと思案して、槍の穗先の形を改良し、味方同士の暗號を定めなどするのは、すべて智力の働きであるが、かやうなことが出來るまでに腦の構造が進歩すると、退屈のときにはこれを用ゐて種々のことを考へ始め、何でも物の起る原因を先の先まで知らうと務めれば、哲學が生じ、人間以外に何か目に見えぬ強い者がいると信ずれば、宗教が始まり、不完全な推理によつて勝手に物と物との間に因果の關係を附ければさまざまの迷信が現れる。これらはいづれも生存に必要な智力の發達したために生じた副産物であるから、いはば智力の脱線した結果と見なすことが出來よう。その後、物の理窟を考へる力が進めば、脱線の方面にも益々これを用ゐて、哲學も宗教も迷信も盛になり、そのため莫大な費用と勞力とを費して少しも惜しまぬやうになる。有名なエジプトの金字塔の如きも畢竟、智力が無駄な方向に働いたための産物に過ぎぬ。無線電信や「ラヂウム」や飛行機や潜航艇を用ゐるに至つたまでに、人間の知力が常に生存のために有功であつたことはいふまでもないが、その間に宗教・迷信のために、人間がどの位無駄な仕事をしたかと考へると、これはまた實に驚くべきもので、今日と雖もなほ「走りぐも」が丸めた紙屑を大事に抱へて歩くのと同じやうなことをしながら怪まずにいるのである。

[やぶちゃん注:丘先生の近代の啓蒙家・科学者としての立ち位置と、本書の時代背景から仕方がないことではあるが、私は「哲學も宗教も」「エジプトの金字塔」(ピラミッド)も「畢竟、智力が無駄な方向に働いたための産物に過ぎぬ」と一蹴しておきながら、科学技術(言っておくがわたしはツールである「科学技術」を純然たる「科学」とは区別して用いている)『無線電信や「ラヂウム」や飛行機や潜航艇』は『人間の知力が常に生存のために有功であ』ることの積極的な証しとされていることには、強い疑義を持つものである。先生は敗戦の前年に亡くなっておられるが、もし、戦後まで生きておられたなら、私はこの部分を丘先生なら、きっと書き改められた気がするのである。それは『無線電信や「ラヂウム」や飛行機や潜航艇』の後に、原子爆弾や水素爆弾、そうして平和利用の名のもとに出現した恐るべき原子力発電といったモンストロムの類いを、生物学者である丘先生は、決して肯定なさらないと私は思うからである。

「つめた貝」腹足綱直腹足亜綱新生腹足上目吸腔目高腹足亜目タマキビガイ下目タマガイ上科タマガイ科ツメタガイ Glossaulax didyma。夜行性で、砂中を活発に動き回る。通常は軟体部は殻から大きく露出しており、殻全体をほぼ完全に覆い尽くしている。肉食性で、アサリ・ハマグリなどの二枚貝を捕食する。二枚貝を捕捉すると、まず、獲物の殻の最も尖った殻頂部に対し、外套膜の一部から酸性の液を分泌して、殻の成分である炭酸カルシウムを柔らかくさせた上で、口器にあるヤスリ状の歯舌を用いて平滑に削り取ってゆき、二ミリメートル程の穴を空けて獲物の軟体部を吸引する。養殖二枚貝の天敵として知られるが、食しても上手い。但し、多量に食うと下痢をする。これは遠い昔の私自身の痛い実体験である。

「はちくま」タカ目タカ科ハチクマ Pernis ptilorhyncus。ユーラシア大陸東部の温帯から亜寒帯にかけての地域に広く分布し、本邦には初夏に夏鳥として飛来して九州以北の各地で繁殖する。全長五七~六一センチメートルで♀の方がやや大きい。体色特に羽の色は変異の幅が大きい。通常は体の上面は暗褐色で、体の下面が淡色若しくは褐色である。♂は風切先端に黒い帯があり、尾羽にも二本の黒い帯がある。♀は尾羽の黒い帯が雄よりも細い。参照したウィキの「ハチクマ」によれば、『食性は動物食で、夏と冬にはスズメバチ類やアシナガバチ類といった社会性の狩り蜂の巣に詰まった幼虫や蛹を主たる獲物とし、育雛に際してもばらばらの巣盤を巣に運んで雛に与える。コガタスズメバチのような樹上に営巣するハチのみならず、クロスズメバチやオオスズメバチなど、地中に巣を作るハチの巣であっても、ハチが出入りする場所などから見つけ出し、同じ大きさの猛禽類よりも大きい足で巣の真上から掘り起こし、捕食してしまう。ハチクマの攻撃を受けたスズメバチは、蜘蛛の子を散らすように逃げ惑う。毒針を問題にしないのは、ハチクマの羽毛が硬質で針が刺さらないためと考えられている。ハチ類の少なくなる秋から冬にかけては、他の昆虫類、小型のげっ歯類、爬虫類なども捕食する』とある。

「走りぐも」鋏角亜門クモ綱クモ目クモ亜目キシダグモ科ハシリグモ属 Dolomedes のクモの仲間。網を張らない徘徊性の大型のクモである。参照したウィキの「ハシリグモ」の「習性」の項に、『ハシリグモ類は、非常に活動的で、足が速い。体格が大きいこともあって、追いかけて捕まえるのは難しい。あちこちをうろつくよりも、草の葉の上で待ち伏せている様子をよく見かける。

また、水辺の種では、水面や水中に出ることがよくあり、魚やオタマジャクシを食うことがあることも知られている。“捕食”といっても消化液で獲物の体内を吸い取るだけの多くのクモと異なり、ハシリグモの仲間は物理的に噛み砕いて食べてしまう。このため彼らの食事の後には、獲物の干からびた死骸が残るのではなく、脚や羽根などの残骸が散らばっている状態になる。また、生き餌でなく、死後数日経った死骸であっても漁って食べることがある』。『配偶行動としては、雄が捕らえた獲物を雌に贈る「求愛給餌」が行われることが知られている。雄はまず獲物になる昆虫を捕り、これを糸で包んで雌に渡すことで交接を許される。獲物の大きさによって交接を許される時間が変わるとも言われている』。『雌は卵を糸で包んで卵嚢とし、これを口にくわえて持ち運ぶ。幼生が生まれる少し前になると、低木や草の葉の下に、籠網のような形に糸を組んで、その真ん中に卵嚢をぶら下げる。卵嚢から幼生が出てくると、幼生はしばらくの間、その卵嚢のそばでかたまりになって過ごす。これをまどいということもある。その後、草の葉の上に登り、糸を風に乗せて飛んでゆく(バルーニング)』とある。卵嚢を保守する画像は例えばこれがよい。]

本能とか智力とか違つた名を附けては居るが、詰る所いづれ生存に間に合ふだけの神經系の働きであつて、これらの働きが敵に比して劣つて居ては生存が出來ぬから、代々少しづつ進歩し來つたのであらうが、その進歩の程度はいつも生存競爭に當つて敵に負けぬといふ所を標準とし、決してこれを超えて遙に先まで進むことはない。されば人間の智力の如きも、生存競爭に於ける武器としては漸く間に合つて行くが、素より絶對に完全なものではなく、特に生存競爭以外の暇仕事の方面に向けて働かせる場合には、その結果は頗る當てにならぬものと思はれる。本能によつて働く昆蟲や「くも」は、その境遇を變へて試して見ると盛に無駄な仕事をするが、智力の方もこれと同樣で、當然働かせるべき方面以外に向けて試して見ると、大間違ひの結論に達することがあるから、そのため今後も隨分無駄な骨折りをなし續けることであらう。

五 意識

人が目を醒まして居るときは意識があるといひ、熟睡して居るときは意識がないといふ。

しからば意識とは何かと尋ねると、これは容易に答へられぬ。なぜかといふに、意識のある狀態とない狀態との間には自然の移り行きがあつて、判然たる境界線を定めることが出來ぬからである。誰も自身に經驗のある通り、夜寢床に入つて目を閉ぢて居ると、いつとはなしに意識が朦朧となつて、暫時うとうとした後に終に眞に眠入つてしまふ。また急に起されたときには、直に意識が明瞭にならず、方角も分らず、物の識別も出來ぬやうな所謂寢ぼけた有樣を通過して漸く精神が判然する。赤子の生まれたばかりのときには取り立てて意識と名づくべき程のものもないやうであるが、日數が重なる間に次第に人間らしく、笑つたり怒つたりするやうになり、長い時日の後に至つて普通一人前の意識が完全になり終る。また病人が死ぬときにもまづ意識が混濁して昏睡の狀態に陷り、一歩一歩眞の無意識の境遇に近づいて行く。かくの如く人間だけに就いていうても、明瞭な意識のある狀態から、全く意識のない狀態までの間に無數の階段があるが、他の生物は如何と見ると、こゝにも意識には種々の程度の違つたものがある如くに思はれる。昔の或る有名な學者は意識を有するものは人間ばかりで、他の生物には意識はない。かれらは單に自動器械の如きもので、恰も時計や、ぜんまい仕掛けの玩具などの如くに器械的に動いて居るに過ぎぬと説いたが、これなどは人間と他の生物とを絶對に區別したいと思うた舊い頃の考で、今日虛心平氣に判斷すると、全く何の根據もない説である。生物の中には、眼付や擧動から鑑定すると人間に劣らぬ明瞭な意識を具へたものもあれば、人間の寢ぼけたとき位の程度以上に意識の進まぬものもあり、また一生涯を昏睡の狀態で過すものもある。野蠻人が、鳥獸は素より草木金石に至るまで、自分と同じ程度の意識がある如くに考へるのも誤であるが、昔の西洋の學者が、その正反對に人間以外の生物には意識はないと論じたのも同じく誤といはねばならぬ。

[やぶちゃん注:「昔の或る有名な學者」とは恐らくデカルトを指している。デカルトは「意識」という概念を、現在で謂うところの「思考」や「精神」に極めて近似したものとして定義しており、仮に動物に「意識」的に見える行動があったとしても、それは「考える」という能動的行動とは異なると考えていた。]

著者が實物を見て考へる所によれば、多くの生物には慥に人間のと同じやうな意識がある。但しその程度は決して同じでない。本能や智力も各種の生物によつて發達の程度が違ひ、各々その生活に必要な程度にまでより進んで居ないが、意識なるものも各種の生物が食つて産んで死ぬのに必要なだけの程度より以上には昇らぬ。即ち一生涯昏睡の狀態にあつても、食うて産んで死ぬのに差支のない生物には、昏睡の狀態以上の意識は現れず、寢ぼけ程度の意識さへあれば食つて産んで死ねる生物には、寢ぼけ程度より以上の意識は生ぜぬ。隙を覗うて電光の如くに肴を盜み去る猫の意識と、靜に草を食つて居る芋蟲の意識と、追はれても逃げず突かれても平氣で居る「くらげ」の意識との間には、勿論甚しい相違はあるが、人間が生まれてから死ぬまでの間、または起きてから寢るまでの間には、これらと同等の階段を順次に經過するから、その間に境界を定めることは出來ぬ。無意識の狀態から有意識の狀態に進む有樣は、恰も夜が明けて朝となり、また晝となる如く、いつとはなしに變化して行くから、兩端を比べるとその間の相違は著しいが、こゝまでは意識がなく、そこから先は意識があるといふ如き境界はどこにもない。かやうな所に強いて境界を定めようとすれば、恰も汽車や電車の賃金十二歳以下は半額とか、五歳以下は無賃とか定める如くに、相談によつて便宜勝手な所に境を造るより外に致し方はないであらう。

意識の程度が、各種の生物の生活に必要な所までより進まぬ如く、意識の範圍も、各種の生物の生活に必要なだけより以上には及ばぬやうである。元來意識は神經系の働の全部に亙るわけではなく、僅にその一部を含むだけで、恰も闇の夜に懷中電燈で照らした處だけが明く見えるのと同じく、殘餘の部分は全く意識の外にある。一例を擧げて見るに、我々が或る物體を觀るときには、その物體の像が眼球の奥の網膜の上に倒さに小さく映ずるが、このことは少しも意識せられぬ。また種々の實驗でわかる通り、網膜の上に映じた像をそのまゝに感ずるわけではなく、これを材料として一種の判斷力を働かせ、その結果を感ずるのであるが、この判斷の働も意識の範圍以外にある。そして、たゞその結論だけを直感的に知ることが出來る。網膜にどんな像が映じようとも、また先祖以來の感覺の記憶や、その連絡の記憶がどんなであらうとも、そのやうなことは知つても生活上何の役にも立たぬから、意識の中に現れぬが、自身の前面に當たる外界の一部に、自分より約何米距る處に何程の大さの如何なる形の物が有るかを知るのは生活上最も肝要なことであるから、たゞこれだけが意識せられるのである。されば意識の範圍内に現れるのは、神經系の働の中で生活上明瞭に意識する必要のある部分だけであつて、その他の働は、たとひこれと密接な關係のあるものでも、みな意識以外に隱れて居る。これに類似したことは我々の日常の生活中にも幾らもある。例へば時計を用ゐるには時刻の讀みやうと、鍵の卷きやうと、針の動かしやうとを知つて居れば十分であつて、内部の細かい機械の仕掛けなどは知らずとも差支はない。また電話を掛けるには、呼出しやうと切りやうとを知つて居ればよいので、別に電話機械の構造や理窟を知つて居る必要はない。生物の有する意識なるものもこれと同樣で、神經系の働きを全部知つて居る必要はないから、他の部分はすべて無意識の繩張り内に殘して置いて、たゞ直接に知る必要のある部分だけを引き受けて居るのである。意識に現れることは、皆無意識の範圍内に於ける神經系の働を基礎とし、且これと密接な關係のあることはいふまでもない。

本章に於ては主として智力のことを述べて、情の働、意の働のことは全く省いたが、著者の考へによればこれもやはり前と同樣の關係で、各種の生物が食うて産んで死ぬのに必要な程度までには發達して居るが、決してそれ以上には進んで居ない。しかもそれが意識に現れるのは當事者が自覺する必要のある部分だけに限る。情の力、意の力が無意識の範圍内で働き、その結末だけが意識せられる場合には、なぜにこのやうなことがしたいか、なぜこのやうなことをせずに居られぬかは、無論自身にもわからず、たゞ本能的にそのことをなし終るであらうが、かくすれば、それが必ず種族の生存のために役に立つ。即ち當事者が自身の行爲の理由を知つて居ても知らずに居ても、それは種族の生存のためにはいづれでも差支はない。たゞ必要なだけのことが行はれさへすれば宜しいのである。身體に水分が不足すれば渇を感じて水が飮みたくなり、水を飮めば水の不足は忽ち補はれる如く、意識して感ずるのはたゞ直接に必要なことだけで宜しい。それより奧のことは必ずしも感ずるに及ばぬ。かやうに考へて見ると、意の力、情の力を具へて、生物が敵を防ぎ、子を育てなどして居る有樣は、恰も電車の運轉手がハンドルの廻しやうと、齒止めの掛けやうとだけを知つて、日々車臺を運轉せしめて居る如くで、抑々如何なる理由で車の輪が廻轉するかといふ問題などは捨てて置いても少しも差支はない。たゞ綠の旗が出れば進み、赤い旗が見えれば止まりさへすればよいのである。そして實際如何なる生物でも意識内に現れる神經系の働きは、必ずかやうな性質の部分のみに限られて居るやうに見受ける。

なほ各種の生物が食つて産んで死に得るために有する種々の構造や習性を通覧して、心附かずに居られぬ點が一つある。それは外でもない。いづれの構造でも習性でも種族全體としての生存に有利であれば宜しいので、例外の場合に少數の個體が犧牲となることは全く度外視せられて居る。言を換へていへば、自然なる者は種族の生存を圖るに當つて、いつも全局を通じての利益を標準とし、多少の無駄は始から覺悟して居るのである。本章に述べた本能でも智力でも反射作用でも、皆各種の生物の種族全體に取つては必要なものであるが、特殊の場合に若干の個體が、そのため生活の目的にかなはぬ所業をなすことを避けられぬ。「走りぐも」が紙屑の丸めた球を卵塊と誤つて大切に保護するのは、本能のために無益な勞力を費して居るのであるが、蛾の類が燈火を見て飛び込んで來る如き場合には、本能のために命を捨ててしまふ。しかしながら、「走りぐも」が紙屑を卵と間違へるのは、人がわざわざ試驗して見る極めて稀な場合に限ることで、これは全く勘定には入らず、また人が燈火を點し始めたのは、地球の長い歴史中の最後の頁で、しかも燈火の光の達する區域は、表面の廣さから見れば殆どいふに足らぬから、もし蛾をして燈火に向はしめる神經系の構造が、蛾の生活上他の方面に有功な働をなして居るものとすれば、差引き勘定無論遙に得になつて居る。半紙を漉くに當つて、始から毫も無駄の出ぬやうに出來上りだけの寸法に造らうとすれば、これは頗る困難なことで、如何に手數を掛けてもなかなか行はれ難い。これに反して、始から若干の無駄を見越し、出來上りの寸法よりも稍々大きく漉いて、後に周邊の餘分の處を裁ち切ることにすれば、頗る容易に目的を達することが出來る。生物界に於ける本能・智力乃至情の力、意の力なども、これと同じ理窟で、無駄な部分を裁ち切つて餘つた處が生活上の役に立てば、それで已に目的にはかなうて居る。特殊の場合に出遇つた本能の働や、生活に必要なより以外の方面に向けた智力の働などは、時としては若干の個體の生存のために無益または有害なこともあるが、これは恰も半紙の裁ち屑のやうなもので、各種族の全體の經濟からいへば、捨てても決して損にならぬ位のものであらう。