未公開片山廣子芥川龍之介宛書簡(計六通七種)のやぶちゃん推定不完全復元版

[やぶちゃん注:本頁は、片山廣子が芥川龍之介に宛てて書いた書簡の一部(計六通七種。「七種」とは異同のあるもの一通を二種類置いた謂いである)を、現在、知り得る限りの情報によって、不完全ながら推定復元して電子テクスト化したものである。

片山廣子の芥川龍之介宛書簡が複数現存することを最初に公にしたのは国文学者吉田精一氏で、昭和四十六(一九七一)年十一月中央公論社刊行の雑誌『歴史と人物』誌上の「芥川龍之介の恋人」である。後、桜楓社昭和五十六(一九七一)年刊の『吉田精一著作集』第二巻に所収されたが、「芥川龍之介の恋人」及び『著作集』第二巻「あとがき」によれば『たまたま』『三年前に』『芥川の最後の恋人片山広子の芥川あて』の『大正十三年九月以降の』『書簡を二十通ほど手に入れたことから』当該評論『が成った』とある。この『二十通ほど』の片山廣子芥川龍之介宛書簡は、この「芥川龍之介の恋人」以降は吉田氏によって語られることも、公開されることもなかった(吉田氏存命中は片山廣子の著作権は有効であったから公開されなかったのは当然ではあるが、芥川龍之介の研究家でもそれを親しく披見することがなかったというのは不思議である――少なくとも芥川研究家で吉田氏の許可を得て管見の上、それについて叙述をしている人物はいないと思われる)。

その後、歌人で作家の辺見じゅん氏が、平成四(一九九二)年九月十一日附朝日新聞夕刊の『散策思索』欄に於いて『芥川と「越し人」』という小文を掲載された中に、『数年前に、私は廣子の芥川あての十数通の書簡を手に入れた』として、その入手した廣子書簡の一部を紙面に公開した。辺見氏の公開部分と先の吉田氏の論文の引用書簡(本頁の「書簡Ⅰ」)の文章には、若干の異同が見られるものの、これは同一のものと考えられる(但し、辺見氏の掲げたものは本頁で「書簡Ⅰ」としたものの一部のみである)。川村湊氏は二〇〇五年講談社刊の「物語の娘 宗瑛を探して」の中で、この辺見氏の入手した書簡について、『芥川龍之介文学の研究家である関口安義は、吉田精一の遺族から流れたものかと推測している』とし、続けて吉田氏の論文、辺見氏のエッセイの『いずれも、一部分だけの公表であり、その書簡の全体像は示されていない』とやや不満を感じさせる表現で記しておられる。因みに今に至るまで辺見氏は本書簡を公表されておらず、『芥川と「越し人」』以降、二〇一〇年十二月現在、本書簡に関わる評論や著作物も辺見氏は執筆されていないはずである(現在、既に片山廣子の著作権は切れている)。

私はこの数年間、芥川龍之介と「越し人」片山廣子との、哀しくも美しい秘めた恋愛の軌跡を、私なりのアプローチで辿ってきた。それは私のブログ「鬼火~日々の迷走」のカテゴリ「片山廣子」や幾つかの芥川龍之介及び廣子の私の電子テクスト注(「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」・「芥川龍之介輕井澤日録二種」・「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の幾つかの歌注・芥川龍之介「東北・北海道・新潟」の冒頭注等など、また、片山廣子(松村みね子)の「芥川龍之介関連昭和二(一九二七)年八月七日付片山廣子書簡(山川柳子宛)」・「片山廣子集《昭和六(一九三一)年九月改造社刊行『現代短歌全集』第十九巻版》」の幾つかの私注・「乾あんず」の冒頭注や「黑猫」・「芥川さんの囘想(わたくしのルカ傳)」・「五月と六月」その他の龍之介関連の廣子の電子テクスト等など)、更には拙作『松村みね子「五月と六月」を主題とした藪野唯至による六つの変奏曲』等を御覧戴きたいが、その過程の中で、この誰もが未見であり、芥川研究家にとって垂涎の的であるところの、この片山廣子芥川龍之介宛書簡の存在が、私の心中にあっても妄想癌として無限に増殖し、掻き毟りたくなるような、一種曰く言い難い、その書簡群を親しく読むことが出来ないことへの

辺見氏がその所持されている書簡群を公開されない限り、この私の焦燥を絶つことは出来ない。しかし、今の私は、この焦燥感に取り敢えず自分なりのケリをつけたいという心境にある。

そこで、具体的には吉田氏の「芥川龍之介の恋人」及び辺見氏の『芥川と「越し人」』に現れる片山廣子芥川龍之介宛書簡の本文をここに如何にも不完全ながらも電子テクスト化することで、その溜飲を僅かなりとも下げたい、というのが本頁のコンセプトである。計六通七種(吉田氏は「二十通ほど」、辺見氏は「十数通」とおっしゃっているから半分にも満たない。なお、この二者の数通の微妙な相違は、その一部がどこかに流れてしまったことをも感じさせるものである)であるが、吉田氏の論文の記載は、編年順の後半に向かうほど、その推定復元が殆んど不可能に近い状態へと遷移してしまっている。従ってあまり過度の期待はなされぬようにお願いしたい。先に示した通り、この吉田氏と辺見氏の二人の文章に出現する書簡の一部(本頁「書簡Ⅰ」)には異なる部分があるため、重複を厭わず、その両者の引用を総て掲げた。その際、吉田精一氏「芥川龍之介の恋人」所収書簡を【吉田】で示し、辺見じゅん氏の『芥川と「越し人」』所収書簡を【辺見】で示した。引用ではなく、吉田氏が内容を要約した部分についても、私たち龍之介と廣子を愛する者にとっての当該書簡の重要な復元材料であるから、私の注の中でその吉田氏の書き換えや解説の一部を引用させて頂いて、比較的了解可能にソリッドな引用がある書簡Ⅴを除いて【不完全推定復元版】を作製した。もし、それが許容される引用を超えた著作権の侵害であると訴えられるのであれば(私は現著作権法に照らし合わせて侵害の域には抵触していないという自信はあるが)、それに対しては、それらの注を削除する用意はある。しかし、その場合、同時に、当該書簡の芥川研究への高い公共性を訴え、現所有者である辺見氏に公開を求める気持ちも激しく昂まっている、ということだけは言い添えておきたい。

書簡は編年順に配列、私のポリシーに則り、片山書簡の表記は正字に変換し、便宜上の通し番号をローマ数字で附した。

なお、これらの書簡に対する芥川龍之介片山廣子宛書簡は、廣子の死後、娘の總子(ペン・ネーム宗暎)が『すべて燃やしてしまったため』(辺見じゅん『芥川と「越し人」』)、如何にも残念なことに全く現存しない(と考えられる)。辺見氏が本書簡の公開を躊躇されている一つの理由は、それは実は、この書簡群を秘めたものとしておきたかった廣子への、辺見氏の女性としての優しさ故なのであろうことは推察に難くない(それは以下の私の各書簡注でも述べてある。本頁を作り終えた今、私は不思議に辺見氏の気持ちが分かるような気がしている)。最後に。本テクストは私のブログの二六〇〇〇〇アクセスの記念として公開したものである。【二〇一〇年十二月十九日】

公開後、二〇一〇年年末に至る十日間ほぼ連日、再校正と注記の大幅な追加を行ってきたが、その履歴追加が五月蠅くなったので、その内で記載として残しておくべきもの一つを次に示して、他の十二月三十日迄の追記履歴の総てを削除した。

頁の最後にソロモン龍之介とシバ廣子二人のイコンを飾った。廣子のそれは私の「片山廣子集《昭和六(一九三一)年九月改造社刊行『現代短歌全集』第十九巻版》 全」に所収した当該書籍に掲げられたもの、龍之介のそれはウィキペディア「芥川龍之介」に掲げられたパブリック・ドメインの肖像写真を廣子の写真に合わせてモノクロームに加工、画像比をも合わせたものである。後者について述べておくと、ウィキの引用元にはこの写真の撮影を一九二〇年代としてあるが、これは現在、改造社の『現代日本文学全集』(所謂、円本全集)宣伝のための東北・北海道の宣伝旅行の後、単独で三中在学時代の校長であった恩師八田三喜の招聘によって新潟高等学校に立ち寄った昭和二(一九二七)年五月二十四日(自死の凡そ二ヶ月前である)、「ポオの一面」という講演を行った際に撮影されたものであることが判明している(因みに、正にこの写真撮影の翌日か翌々日辺りに、龍之介は廣子と軽井沢で密会したというのが私の推理である。芥川龍之介「東北・北海道・新潟」の冒頭注、ブログの『松村みね子「五月と六月」から読み取れるある事実』や『松村みね子「五月と六月」を主題とした藪野唯至による六つの変奏曲』を是非、参照されたい)。このウィキ掲載の写真はそれをトリミングしており(私の知っているそれは手前に円卓があり、龍之介の左肘のその前方には白いティー・カップが写っている)、更にそれを人工的に着色加工したものである(引元のファイルの履歴の写真を参照。カラーの現在の版には過去の二枚のモノクローム画像にはない落款が左下に出現している)。なお、前者の廣子の画像は撮影者の著作権が存続している可能性があり、その場合、引用元の歌集に掲載している肖像画像とともに削除する用意はある(但し、「片山廣子集《昭和六(一九三一)年九月改造社刊行『現代短歌全集』第十九巻版》 全」を公開した二〇〇九年五月以降、現在までにはそのような申し入れはない)。が、出来ればこの二人のイコンのために、是非ともお許しあらんことを切に願うものではある。――【二〇一〇年十二月二十五日追記分より】

冒頭注を含め、最後の校閲を行い、最終補正・追加を行った(ここに至って書簡本文の誤りを見出すとは我乍ら愚かの極みであった)。本頁は二〇一〇年の最後の私の『覚悟』のテクストである。

――本頁を廣子に捧げる 心から愛を込めて――【2010年12月31日追記】

つい先ほど(二〇一七年一月二十六日)高校時代の親友の手を借りて、遂に今まで公にされなかった片山廣子の芥川龍之介書簡十四通及び歌稿(これらを全三巻の軸装としたもの)についての、綿引香織氏の論文「高志の国文学館所蔵 芥川龍之介宛片山廣子書簡軸 翻刻と注釈」を所載した「高志の国文学館 紀要 第1号」を入手した。震える手でまずは縦覧したが、全書簡の翻刻と、その詳細な注釈には激しく感銘した。ここで私が恣意的に荒っぽく推理した――公開されず、旧所蔵者であった吉田精一・辺見じゅん両氏によって死蔵され続けたために、推理するしかなかった――それらが、遂にそこにその全容を見せたのである。この推定復元をした頃の私は、公開されたら、私の推理部分を除去して、事実原文に差し換えるつもりであったが、この綿引香織氏の労作を前にしては、とても安易にそのようにする気は、今は全く失せた。芥川龍之介或いは片山廣子に関心のあられる方は、この「高志の国文学館 紀要 第1号」を購入せずんばならず!とだけ言っておく。但し、翻刻を精読させて戴いた上で、私のここでの注の推理の決定的誤りや不完全な部分は――片山廣子自身のために――訂正或いは削除せねばならぬことは言うまでもない。それは、じっくりとやろう。まずは御報告まで――【2017年1月26日 藪野直史 追記】]

片山廣子芥川龍之介宛書簡 《やぶちゃん推定不完全復元版》

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅰ 大正十三(一九二四)年九月五日附(抄)

Ⅰ―a【吉田】

[やぶちゃん注:「(略)」「……」は吉田氏によるもの、〔略〕は私が附したものである。但し、この「……」は広子の自筆ではなく、吉田氏による省略を意味する可能性が極めて高い。従って復元では〔 〕で括った。吉田氏は改行後の冒頭を一字空けにしているが、省略している以上、これは吉田氏の自身の論文上の体裁による操作であろうから、無視した。以下、総ての書簡で同様の処置を施した。]

〔略〕あんなに長いお手紙をいただいてたいへんにすみませんでした〔略〕

二十三日にお別れする時に、もう當分あるひは永久におめにかゝる折がないだらうと思ひました。それはたぶん來年はつるやにはおいでがないだらうと思つたからです わたくしがあそこにゐるといろいろうるさくお感じになるかもしれないと思つたのでした。それでたいへんおなごりをしくおもひました。夕方ひどくぼんやりしてさびしく感じました(略)

二十四日もたいそうよく晴れてゐました。もみじの部屋ががらんとして風がふきぬいてゐました。通りがかりにあすこの障子際にステッキが立つてゐないのを見るとひどくつまらなく感じましたそしてつるやぢゆうが靜になつたやうでした。(略)

二日か三日の夜でした氣分がわるくて少し早くねました星が先夜ほどではなくそれでもめについて光つてゐましたふいとあなたのことを考へて今ごろは文藝春秋に小説學の講義でも書いていらつしやるかしらと思ひました それから何も考へずにしばらくねてゐましたがそのあとでとんでもない遠いことを考へましたそれは(おわらひになつては困ります)むかしソロモンといふえらい人のところへシバの女王がたづねて行つて二人でたいへんに感心したといふはなしはどうしてあれつきりになつてゐるのだらうといふうたがひでした。(略)

わたくしたちはおつきあひができないものでせうか〔……〕あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいましたが〔……〕

[やぶちゃん注:最初の段落部分はこの引用に続く吉田氏の解説に示されるもので、書簡中での記載箇所はここではない可能性もある(吉田氏の謂いでは実は本書簡ではない可能性もあるが、なるべく推定復元要素を多くしたいので本書簡ととったことをお断りしておく)。また、最後の真に迫った段落部分は、前二段の引用に続く吉田氏の解説部分に『そしてこの後で彼女は』として引用部を挟んで、『と書き添えているのである。』と終わるところに出現するものを接合した。「もみじ」はママである。

この年、龍之介は七月二十二日に初めて軽井沢(鶴屋旅館。途中から部屋を代えて、文中に現れる離れの「もみじ」の間に移っている)に避暑し、同二十七日同旅館を訪れた旧知ではあった廣子(彼女はこれ以前より既にこの旅館を御用達としており、また、龍之介は廣子の歌集『翡翠』の評を学生時代に既にものしたことがあり、廣子とは初対面ではなかった。そうした二人のプレの経緯は「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の書簡1~3を参照されたい)と親しく接することとなり(この時の龍之介の軽井沢滞在は八月二十三日迄の凡そ一ヶ月に及んだ)、未だかってなかった初めての稀有の才力ある女としての廣子へ、想像を絶する急激な恋情が湧き始めることとなったのである。この間の龍之介の激しい心の変化と昂揚感、そして二人の運命的な邂逅のシークエンスについては、「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の書簡4~8を必ず参照されたい。

この書簡Ⅰの引用に先立ち、吉田氏は、龍之介の廣子への愛情を『堀辰雄は、芥川の友人あての手紙や、詩歌のみを材料として、』『芥川の側からの彼女に対する一方的な恋ごころと解釈した。』『私もまたこれらの堀文学を通じて、それに』廣子『側からの消息を知り得なかったこともあって、芥川と』廣子『との関係をそのように推測していた』が、この入手した廣子書簡群『によれば、それはそうではなかった。そういう言いかたを許されるとすれば、さそいをかけたのは彼女の方からであった。彼女が、おつきあいをしたいといいやっているのであった』と断定されている。この断定は重い。書簡の全容を明かさずにこう言っている点では、川村湊氏が先に示した「物語の娘 宗瑛を探して」の中で、吉田氏は『二人の恋愛は東京に戻ってかなり進展したのではないかと推測しているが、しかし、当時の書簡全体が見られなければ、一部だけでの文章でそのつきあいの程度を量ることには慎重でなければならないだろう』と留保されるのは尤もなことに、一見、見える。しかし逆に言えば、全貌を示さずに、しかし尚且つ、吉田氏が『そういう言いかたを許されるとすれば、さそいをかけたのは彼女の方からであった。彼女が、おつきあいをしたいといいやっているのであ』ると断定されたこと自体が、そうした確実性の香気を本書簡全体(というよりも書簡群全体)が発散しているのだとも読めるのである。そうでなければ、吉田氏も後にこの書簡を手に入れた辺見氏も、それぞれの文章でああ(後述)は書かなかったはずだと思う。――ただ、私にはそんなことは『どうでもいい』という気がしている。――龍之介と廣子は宿命的に出逢い、惹かれ合うことになっていたのだ――吉田氏には失礼ながら、二人は相思相愛の仲であった――どちらが先に、なんどというもの謂いは如何にさもしい謂いではないか……それが私の「そんなの関係ねぇ」なのである――。

・「たぶん來年はつるやにはおいでがないだらうと思つた」実際には龍之介は翌大正十四(一九二五)年も軽井沢に最後の避暑に訪れている。しかし、この時は、彼は避暑客が去って秋風の立つ八月二十日になって鶴屋旅館に入っている。これは正に自身の廣子へのやるせない恋情を無理矢理抑えるため、廣子との接触を出来る限り避けるための、彼の苦渋の決断であった。

・「ステッキ」龍之介愛用のもの。これがそれであるかは確かではないが、龍之介が最も愛用したものは白い象牙製のステッキであった。

・「今ごろは文藝春秋に小説學の講義でも書いていらつしやるかしら」これは大正十三(一九二四)年九月から翌十四年五月にかけて発行された文芸春秋社編・発行の『文藝講座』全十四冊に「文藝一般論」及び「文藝鑑賞講座」の標題で連載されたものの一部を指す。この書簡の日附から推して、前者「文藝一般論」の「前文」及び「一 言語と文学と」(大正十三年九月二十日発行第一号掲載分)か、それに続く「二 内容と形式」(大正十三年十一月十日発行第二号掲載分)の前半部、若しくは後者「文藝鑑賞講座」の前三分の一(大正十三年十月十日発行第二号掲載分)のパートの執筆を言っているものと考えられる(以上の情報は岩波旧全集第7巻の「文藝一般論」及び「文藝鑑賞講座」の後記を参照した。後者の「文藝鑑賞講座」は「青空文庫」に新字旧仮名テクストで所収している)。

・「むかしソロモンといふえらい人のところへシバの女王がたづねて行つて二人でたいへんに感心したといふはなしはどうしてあれつきりになつてゐるのだらうといふうたがひでした」ソロモン(Solomon ?~B.C.九二五又は九二八)は旧約聖書「列王記」に記される古代イスラエル・ユダ王国の王。ダビデの子。彼は『エジプトのファラオの娘をめとり、ギブオン[やぶちゃん注:エルサレム北西にある聖地。]で盛大なささげものをした。そこで神がソロモンの夢枕に立ち、「何でも願うものを与えよう」というと、ソロモンは知恵を求めた。神はこれを喜び、多くのものを与えることを約束した。ここからソロモンは知恵者のシンボルとなり、ソロモンが子供のことで争う二人の女の一件で賢明な判断を示した逸話は広く世界に伝わり、後に江戸時代の大岡裁きの話にも取り込まれた』(ウィキの「ソロモン」より。アラビア数字を漢数字に直した)とある。同じ「列王記」には、彼の名声を伝え聞いた南アラビア(現在のイエメンともエチオピアとも言う)の民族を支配していたシバの女王(Sheba 生没年未詳)が隊商を率いてエルサレムを訪問、ソロモンの真の人智に心打たれ、金・宝玉・乳香・白檀などを贈ったとされる。ソロモンはその精力的な対外商業活動によって巨万の富を得、『ソロモンの栄華』と呼ばれた。彼は実に正妻七〇〇人、側室三〇〇人の大ハーレムを持っていたとも伝えられる(シバの事蹟の方は主に平凡社「世界大百科事典」の記載を参考にした)。龍之介ファンであれば既にお気づきのこととは思うが、この廣子書簡に書かれたソロモンとシバのエピソードが、後年、昭和二(一九二七)年四月発行の雑誌『サンデー毎日』に発表された芥川龍之介最晩年の作品「三つのなぜ」の、以下に示す「二 なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會わなかつたか?」の執筆の直接の動機となっている(底本は岩波旧全集を用いた)。

二 なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會わなかつたか?

ソロモンは生涯にたつた一度シバの女王に會つただけだつた。それは何もシバの女王が遠い國にゐたためではなかつた。タルシシの船や、ヒラムの船は三年に一度金銀や象牙や猿や孔雀を運んで來た。が、ソロモンの使者の駱駝はエルサレムを圍んだ丘陵や沙漠を一度もシバの國へ向つたことはなかつた。

ソロモンはけふも宮殿の奧にたつた一人坐つてゐた。ソロモンの心は寂しかつた。モアブ人、アンモニ人、エドミ人、シドン人、ヘテ人

シバの女王は美人ではなかつた。のみならず彼よりも年をとつてゐた。しかし珍しい才女だつた。ソロモンはかの女と問答をするたびに彼の心の飛躍するのを感じた。それはどういふ魔術師と星占いの祕密を論じ合ふ時でも感じたことのない喜びだつた。彼は二度でも三度でも、――或は一生の間でもあの威嚴のあるシバの女王と話してゐたいのに違ひなかつた。

けれどもソロモンは同時に又シバの女王を恐れてゐた。それはかの女に會つてゐる間は彼の智慧を失ふからだつた。少くとも彼の誇つてゐたものは彼の智慧かかの女の智慧か見分けのつかなくなるためだつた。ソロモンはモアブ人、アンモニ人、エドミ人、シドン人、ヘテ人等の妃たちを蓄えてゐた。が、彼女等は何といつても彼の精神的奴隷だつた。ソロモンは彼女

ソロモンは彼女の奴隷になることを恐れてゐたのに違ひなかつた。しかし又一面には喜んでゐたのにも違ひなかつた。この矛盾はいつもソロモンには名状の出來ぬ苦痛だつた。彼は純金の獅子を立てた、大きい象牙の玉座の上に度々太い息を洩らした。その息は又何かの拍子に一篇の抒情詩に變ることもあつた。

わが愛する者の男の子

林の樹の中に林檎のあるがごとし。

…………………………………………

その我上に飜したる旗は愛なりき。

請ふ、なんぢら乾葡萄をもてわが力を補へ。

林檎をもて我に力をつけよ。

我は愛によりて疾みわづらふ。

或日の暮、ソロモンは宮殿の露臺にのぼり、はるかに西の方を眺めやつた。シバの女王の住んでゐる國はもちろん見えないのに違ひなかつた。それは何かソロモンに安心に近い心もちを與へた。しかし又同時にその心もちは悲しみに近いものも與へたのだつた。

すると突然幻は

ソロモンは幻の消えた後もぢつと露臺に佇んでゐた。幻の意味は明かだつた。たとひそれはソロモン以外の誰にもわからないものだつたにもせよ。

エルサレムの夜も更けた後、まだ年の若いソロモンは大勢の妃たちや家來たちと一しよに葡萄の酒を飮み交してゐた。彼の用ひる杯や皿はいづれも純金を用ひたものだつた。しかしソロモンはふだんのやうに笑つたり話したりする氣はなかつた。唯けふまで知らなかつた、妙に息苦しい感慨の漲つて來るのを感じただけだつた。

桂枝の匂へるを咎むる勿れ。

されど我は悲しいかな。

番紅花は餘りに紅なり。

桂枝は餘りに匂ひ高し。

ソロモンはかう歌ひながら、大きい

タルシシの船やヒラムの船は三年に一度金銀や象牙や猿や孔雀を運んで來た。が、ソロモンの使者の駱駝はエルサレムを圍んだ丘陵や沙漠を一度もシバの國へ向つたことはなかつた。 (一五・四・一二)

この最後のクレジットは不思議である。これは大正十五(一九二六)年四月十二日の謂いである。「三つのなぜ」発表時より遡ること、実に一年前である。――しかし――しかし、この日附こそ、龍之介が廣子への愛を断腸の思いで裁った瞬間でもあったのである。――勿論、ソロモンは龍之介であり、シバの女王は廣子であった――そうして――そうしてその日附は、彼の死の決意ともはっきりと連動しているのである!――小穴隆一の「二枚の絵」によれば、芥川龍之介はこの三日後の大正十五(一九二六)年四月十五日、小穴を下宿に訪ね、自死の決意を伝えていたのであった――。龍之介の廣子へのやるせない哀しい訣別は、芥川自身の生への覚悟の訣別と同義であったのである――。

ここに戦後に書かれた廣子の「乾あんず」という一篇のエッセイがある。昭和二十三(一九四八)年九月刊行の雑誌『美しい暮しの手帖』一号に掲載されたものである。ある日、紅茶のあてに乾杏子を口にした廣子の想像がソロモンとシバの伝説に及ぶシーンから最後までを引用しておく(底本は二〇〇七年月曜社刊の正字版の片山廣子「新編 燈火節」を用いた)。

乾杏子からほし葡萄を考へる。ほし棗を考へる。乾無花果も考へる、どれもみんな甘く甘く、そして東洋風な味がする。過去の日には明治屋か龜屋かで買つて來て、菓子とは違ふ風雅なしづかな甘みを愉しく思つたものである。ゆくりなく今度の配給で、すこしも配給らしくない好物を味はふことが出來た。私はことに乾いちじくが好きだつた。むかし讀んだ聖書の中にも乾いちじくや乾棗が時に出てくる。熱い國の産物で、東方の博士たちが星に導かれて、ユダヤのべツレヘムの村にキリストの誕生を祝ひに來たときのみやげ物の中にもあつたやうに思はれる。ソロモン王の言葉にも「

「もろもろの

「シバの女王ソロモンの

シバの女王がソロモン王に贈りたるが如き

舊約聖書の一節で、ここには何の花のにほひもないけれど、二人が戀をしたことは確かに本當であつたらしい。イエーツの詩にも「わが愛する君よ、われら終日おなじ思ひを語りて朝より夕ぐれとなる、駄馬が雨ふる泥沼を終日鋤き返しすき返しまた元にかへる如く、われら

彼等がひねもす物語をした客殿の

女王が泊つた客殿の部屋は美しい香氣が、東洋風な西洋風な、世界中の最も美しい香りを集めた香料が女王自身の息のやうに殘つてゐて王を悲しませたことであらう。「わが愛するものよ、われら田舍にくだり、村里に宿らん」といふ言葉をソロモンが歌つたとすれば、それは王宮に生まれてほかの世界を知らない最も富貴な人の夢であつた。あはれに無邪氣な夢である。

私は

部屋の中には何の色もなく、ただ棚に僅かばかり並べられた本の背の色があるだけだつた。ぼたん色が一つ、黄いろと靑緑と。

私は小だんすの抽斗から古い香水を出した。外國の物がもうこの國に一さい來なくなるといふ時、銀座で買つたウビガンの香水だつた。ここ數年間、麻の手巾も香水も抽斗の底の方に眠つてゐたのだが、いまそのびんの口を開けて古びたクツシヨンに振りかけた。ほのかな靜かな香りがして、どの花ともいひ切れない香り、庭に消えてしまつた忘れな草の聲をきくやうな、ほのぼのとした空氣が部屋を包んだのである。

表記した通り、「靑緑」はこの二字で「みどり」と訓じている(その他、「ウビガンの香水」等は私の廣子の「乾あんず」の冒頭注を参照されたい)。……「世界はじまつて以來、この二人ほどに賢い、富貴な豪しやな男女はゐなかつた。その二人が戀におちては平凡人と同じやうになやみ、そして賢い彼等であるゆえに、ただ瞬間の夢のやうに戀を斷ちきつて別れたのである」……「二人が戀をしたことは確かに本當であつた」……さても、これが龍之介の「三つのなぜ」の「二 なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會わなかつたか?」への二十三年後の「相聞」歌――ラブ・レターであると言っても、誰一人、反論なさるかたはあるまい。ここでは廣子は自らを、ソロモン龍之介に対した、そしてソロモンに先立たれた傷心の「村里の小さな家で、降る雨をながめて乾杏子をたべる、三つぶの甘みを味つてゐるうち、遠い國の宮殿の夢をみ」るシバ廣子として、今も『在る』ことを、毅然たる態度で厳に告げているのである!――なお、この最終段落から一つ前の「部屋の中には何の色もなく、……」の「部屋」には『龍之介が居る』。――それは、私の廣子の「乾あんず」の冒頭注の推論を参照されたい。

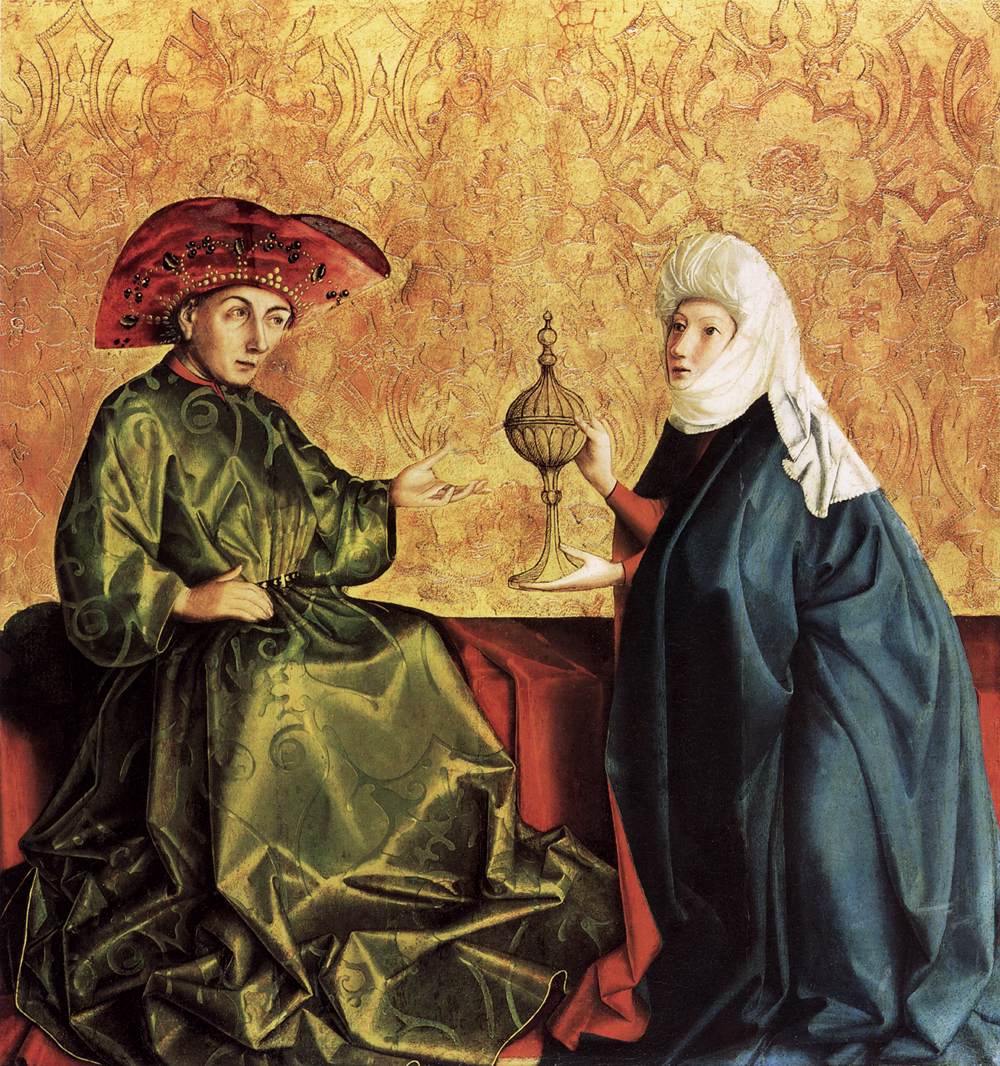

――以上、ソロモン/シバ=龍之介/廣子の逸話の注を終えるに当たって、ソロモン龍之介とシバ廣子の面影を偲ぶよすがとして、私は、ドイツの画家 Konrad Witz(コンラート・ヴィッツ 一四〇〇から一四一〇年頃~一四四六年頃) 作「König Salomo und Königin von Saba」(ソロモンとシバの女王 一四三五 Panel, 八十四 × 七十九センチ、Staatliche Museen, Berlin)と、龍之介遺愛の中国旅行の土産の浴衣の写真を掲げておきたいと思う。――その浴衣――それは不思議にヴィッツのソロモンの衣装のように私には見えてくる――そうして――そうしてそれは龍之介が――自死した際に身に着けていた浴衣、なのである――

■Konrad Witz “König Salomo und Königin von Saba”

■龍之介遺愛の浴衣

・「あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいましたが」という下りは、言わずもがな、龍之介の「侏儒の言葉」にある以下の「私」という題の「又」のアフォリズム(底本は岩波旧全集を用いた)、

わたしはどんなに愛してゐた女とでも一時間以上話してゐるのは退窟だつた。

を直ちに想起させる。それにしても、こんな女性蔑視も甚だしい失礼なことを龍之介は廣子に直接話していたというのは、一見、龍之介の底意地の悪さを窺わせるように思われる。がしかし勿論、それは廣子の前では例外中の例外であったことを表明するための龍之介のポーズであったというのが、真意なのである(としてもそれはやはり如何にも厭らしい謂いであることに変わりはないと私は思うが)。そうしてまた、廣子自身、龍之介の廣子へのそのような思いがよく分かっていたからこその、この文面なのである。――いや、だからこそ、ソロモン龍之介はシバ廣子を恐れたのでもあった――。]

*

Ⅰ―b【辺見】

[やぶちゃん注:「(略)」は辺見氏によるもの。句読点の有無や【吉田】にあって「(略)」が示されない脱落箇所(?)や、逆に吉田論文では操作が行われたと思わせる吉田引用にはない箇所も見出だせる。辺見氏は改行後の冒頭を一字空けにしているが、省略している以上、これは辺見氏自身の原稿上の体裁による操作でろうから、無視した。]

〔略〕二十三日にお別れする時に、もう當分、あるひは永久におめにかかる折がないだらうと思ひました。それはたぶん、來年はつるやにはおいでがないだらうと思つたからです。それでたいへんにおなごりおしくおもひました。夕方ひどくぼんやりしてさびしく感じました。(略)

わたくしたちはおつきあひができないものでせうか。ひどくあきあきした時におめにかかつてつまらないおしやべりができないものでせうか。あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいましたが、わたくしが女でなく男かあるひはほかのものに、鳥でもけものでもかまひませんが女でないものに出世しておつきあひはできないものでせうか〔略〕

[やぶちゃん注:辺見氏の『芥川と「越し人」』ではここで引用符が終わっており、「以下略」等の指示がないが、以下に勿論、書簡は続いていると判断すべき箇所ではある。

・「わたくしが女でなく男かあるひはほかのものに、鳥でもけものでもかまひませんが女でないものに出世しておつきあひはできないものでせうか」「出世しておつきひ」という言辞は龍之介にとっての「退屈な」

五月、碓氷峠の上を歩いてゐた。山みちの薄日に私たちは影をひいて歩いて行つた。

山と谷の木の芽は生れたばかりで黄ろく、がけの笹は枯葉のまゝ濕つぽい風にがさ/\して、濃いかすみが空から垂れて、遠くの山はすこしも見えなかつた。向うの山も黄ろかつた。そこは落葉松の山で、一ぽんのほそい道がその低い山をくる/\廻つて山の上を通り越してどこかへ

「何が通るんでせう、あの道は?」

「なにか通る時もあるんです。人間にしろ、狐にしろ。……道ですから、何かが通りますよ」

さう云はれると忽ち私の心が狐になつてその道を東に向つて飛んでいく、と思つた。道は曇つてゐるところもあつた。曇つてるところは山の木の芽よりずつと暗い。見てゐても何も通らなかつた。

どこからか花びらが吹き流されて來た。たつた五六片、私たちの顏の前をすつと流れて

すこし歩き出した時、ふいと

何の鳥だつたか、ついよく見なかつた。

この下線部を見よ! これによって、この「五月と六月」の中の、廣子と逢瀬を交わす、その名もなき相手が、100%間違いなく芥川龍之介であったことが証明されるではないか! これによって私の拙作『松村みね子「五月と六月」を主題とした藪野唯至による六つの変奏曲』での推定が正しかったことが、この廣子の書簡によって鮮やかに証拠立てられたのである。――いや、廣子がばかりが「鳥」や「けもの」に成るばかりではない――廣子の「黑猫」を読まれるがいい――死後の龍之介も「黑猫」となって廣子の前にその面影を現しているのである――]

*

Ⅰ―c【吉田+辺見による不完全推定復元版】

[やぶちゃん注:先のⅠ―a【吉田】とⅠ―b【辺見】を接合した。句読点の有無は、これが書簡であることを考えると、整序された辺見氏のものは新聞の読者向けに統一された感が強く、逆に吉田氏のものは、その不統一である故にこそ、より原本に忠実であるのではないかと有意に感じられるので、そちらを採用した。これがⅠ書簡の、現在再現し得る最も原本に近いものであるはずである。]

〔略〕あんなに長いお手紙をいただいてたいへんにすみませんでした〔略〕

二十三日にお別れする時に、もう當分あるひは永久におめにかゝる折がないだらうと思ひました。それはたぶん來年はつるやにはおいでがないだらうと思つたからです わたくしがあそこにゐるといろいろうるさくお感じになるかもしれないと思つたのでした。それでたいへんおなごりをしくおもひました。夕方ひどくぼんやりしてさびしく感じました〔略〕

二十四日もたいそうよく晴れてゐました。もみじの部屋ががらんとして風がふきぬいてゐました。通りがかりにあすこの障子際にステッキが立つてゐないのを見るとひどくつまらなく感じましたそしてつるやぢゆうが靜になつたやうでした。〔略〕

二日か三日の夜でした氣分がわるくて少し早くねました星が先夜ほどではなくそれでもめについて光つてゐましたふいとあなたのことを考へて今ごろは文藝春秋に小説學の講義でも書いていらつしやるかしらと思ひました それから何も考へずにしばらくねてゐましたがそのあとでとんでもない遠いことを考へましたそれは(おわらひになつては困ります)むかしソロモンといふえらい人のところへシバの女王がたづねて行つて二人でたいへんに感心したといふはなしはどうしてあれつきりになつてゐるのだらうといふうたがひでした。〔略〕

わたくしたちはおつきあひができないものでせうか。ひどくあきあきした時におめにかかつてつまらないおしやべりができないものでせうか。あなたは今まで女と話をして倦怠を感じなかつたことはないとおつしやいましたが、わたくしが女でなく男かあるひはほかのものに、鳥でもけものでもかまひませんが女でないものに出世しておつきあひはできないものでせうか〔略〕

* * *

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅱ 大正十三(一九二四)年十月三十一日附(抄)

Ⅱ【吉田】

〔略〕特殊有閑階級〔略〕きゝずてにならない〔略〕

〔略〕よる十二時すぎに下の座敷で眞わたをのばしていゐる叔母さんの話があなたの隨筆の中にありましたが、わたくしはその方と親類だと思つて涙ぐましくも思つてゐましたのに、あの言葉はたいへんしやくにさはりました胃のわるい貴族趣味のとのさまなんぞとは絶交してしまおうかと思ひました〔略〕

[やぶちゃん注:この引用に先立ち、吉田氏は廣子がしばしば長文の書簡を龍之介に送り、それに龍之介も心の籠もった返事をしたためていたことは、先の書簡の「あんなに長いお手紙をいただいてたいへんにすみませんでした」によって明らかだとし、『こうした才人才女たちにあっては、なれて来るに従って、スネて見たり、甘えたりすることばたたかいもまた折にとっての楽しみだった』(「言葉戦い」とは私にはややこなれぬ言辞である)と記されて、本書簡は先行する廣子への龍之介からの来信の中で『芥川が彼女を評して「特殊有閑階級」といったのを「きゝずてにならない」として』言い送った下りである、とされている。以下、本書簡のこの部分を不完全推定する。

*

´Ⅱ【吉田氏の解説を参考にした不完全推定復元版】

先のお手紙であなたがわたくしのことを暗に「特殊有閑階級」とおっしゃったこと、これは「きゝずてにならない」ことでございます。確か「よる十二時すぎに下の座敷で眞わたをのばしていゐる叔母さんの話があなたの隨筆の中にありましたが、わたくしはその方と親類だと思つて涙ぐましくも思つてゐましたのに、あの言葉はたいへんしやくにさはりました胃のわるい貴族趣味のとのさまなんぞとは絶交してしまおうかと思ひました」

*

ここで廣子が言及している作品は大正十三(一九二四)二月一日発行の雑誌『女性』に「冬十題」という大見出しで掲載された(これは諸家十人の冬絡みの小品と言う意味であろうと思われる)「霜夜」である。但し、吉田氏の引用が正しいとすれば、御覧の通り、ここは少なからず龍之介の人生を左右することとなった『宿命の女性』伯母のフキがモデルで、広子は誤って「叔母」としていることになる。附言しておくと、ここで私が「少なからず龍之介の人生を左右することとなった『宿命の女性』伯母のフキ」と規定するのは、以下のような「或阿呆の一生」の記載によるものである(底本は岩波旧全集を用いた)。

三 家

彼は或郊外の二階の部屋に寢起きしてゐた。それは地盤の緩い爲に妙に傾いた二階だつた。

彼の伯母はこの二階に度たび彼と喧嘩をした。それは彼の養父母の仲裁を受けることもないことはなかつた。しかし彼は彼の伯母に誰よりも愛を感じてゐた。一生獨身だつた彼の伯母はもう彼の二十歳の時にも六十に近い年よりだつた。

彼は或郊外の二階に何度も互に愛し合ふものは苦しめ合ふのかを考へたりした。その間も何か氣味の惡い二階の傾きを感じながら。

それにしても広子が実に小まめに芥川の公開作品を渉猟していることが窺われる内容である。該当作品「霜夜」を総て以下に引用しておく(底本は岩波旧全集を用いた。当該部引用は私の「やぶちゃん版芥川龍之介句集一 発句」中で既に電子テクスト化している)。

霜 夜

霜夜の句を一つ。

いつものやうに机に向かつてゐると、いつか十二時を打つ音がする。十二時には必ず寢ることにしてゐる。今夜もまづ本を閉ぢ、それからあした坐り次第、直に仕事にかかれるやうに机の上を片づける。片づけると云つても大したことはない。原稿用紙と入用の書物とを一まとめに重ねるばかりである。最後に火鉢の始末をする。

「伯母さん」と云ふ。「まだ起きてゐたのですか?」と云ふ。「ああ、今これだけしてしまはうと思つて。お前ももう寢るのだらう?」と云ふ。後架の電燈はどうしてもつかない。やむを得ず暗いまま小便をする。後架の窓の外には竹が生えてゐる。風のある晩は葉のすれる音がする。今夜は音も何もしない。ただ寒い夜に封じられてゐる。

薄綿はのばし兼ねたる霜夜かな

「はんねら」とは南蛮焼の一種で、江戸時代に伝わった、無釉又は白釉のかかった土器。灰器としては、普通に用いられていたようである。

なお、本書簡に先立つ十日程前の龍之介の心境を窺えるものとして、「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の室生犀星宛の書簡9を参照されたい。そこでは、ここで想定される龍之介の「意地わる」な廣子宛書簡とは裏腹に、廣子への龍之介の憧憬と、廣子に逢えぬことの寂しさがちらりとではあるが素直に表わされているのである。]

* * *

■やぶちゃん注:吉田氏は以上のⅡ書簡引用に続けて、『二人の親愛の度が、だんだん遠慮のないものになって行く状況がわかる』とされ、恐らく所持されていた他の未公開の片山廣子書簡の内容から、

『芥川は彼女に食事の招待を兼ねて、芝居(?)の切符を送ったりしている。内しょの二人だけの出会いも、幾度かもたれたであろう』

と記されている。この吉田氏の『芝居(?)』という叙述は、

それが芝居か音楽会か何かは分からないが、そうした催物のチケットを送る内容が未公開書簡内に書かれていることを意味し、それが二人だけのデートとしての食事会も含めたものであることが、その書簡から推定される

ということを示している。実は同様の記述は辺見氏の『芥川と「越し人」』にも出現する。そこではもっと具体的で、精密である。Ⅰ―b書簡の引用の直後に、

『この手紙を境に二人は東京でも会うようになり、丸善で洋書を買ったあと、上野の精養軒で食事をしたり、銀座で芝居を見たりした。』

と記されているのである。これは、吉田氏の内容を更にはっきりと示す。即ち、

ある未公開書簡には、二人で一緒に丸善に行き、洋書を購入、その後に上野精養軒で食事をするという誘い又はその実行又はその思い出が語られている

ということと、

ある未公開書簡には、二人で銀座に芝居を見るという誘い又はその実行又はその思い出が語られている

ということを意味している。但し、ここで辺見氏が「銀座に芝居」と断定しているのを見ると、それ以外に吉田氏が「芝居(?)」とクエスチョンを附さねばならなかったような記載が、即ち、

それとは、また違うある未公開書簡には、二人で芝居か何かに関わるチケットの送付についての遣り取りが記載されている

という可能性があるということを示唆している。何れにせよ、吉田氏や辺見氏が語る如く、これらから大正十三(一九二四)年九月五日附書簡Ⅰ以降、龍之介と廣子が急速に接近していったことがはっきりと伝わってくるのである。

なお、川村湊氏は先に示した「物語の娘 宗瑛を探して」の中で、『しかし、その一部の文面を見ただけでも、彼らの恋は、軽井沢という場所を離れ、東京に場を移した時にはむしろ失速してしまったといってよいと思われる』とし、『そうした軽井沢から帰ってきた後の東京の逢瀬(デート)が二人の関係をむしろ冷却させた(とりわけ芥川龍之介の側を)といえるのではないだろうか。つまりロマンテックにいえば、それはあくまでも〝避暑地の恋〟なのであり、現実の生活世界としての東京では、結局長続きするものではなかったと思われる』と記されている。この田園の軽井沢と帝都東京というアンビバレンツな都市論的解析はすこぶる興味深いが、私はこの見解には根本的に反対である。私はそれにまず川村氏自身の言葉で反論しよう。『しかし、当時の書簡全体が見られなければ、一部だけでの文章でそのつきあいの程度を量ることには慎重でなければならない』であろう(これは正に「物語の娘 宗瑛を探して」の本書簡紹介の冒頭で川村氏が述べた言葉である)。私は今回、これら『その一部の文面を見ただけでも』激しく熱くなってゆく(しかし淑女として自制に懸命にはなろうとする)廣子は勿論のこと、稀有の対等者としての理想の女性廣子を完全にロック・オンしていた龍之介の側にも、私には、その内実に、『冷却』は微塵も感じられないのである。本頁の最終書簡である書簡Ⅵにあっては、川村氏の言うような、そうした二人の『物理的な』距離感の憂愁の感覚を読み取ることは確かに可能である――が、それが二人の相互に惹かれ合う感情の『冷却』であったと一刀両断にする根拠は皆無である。書簡Ⅵを御覧頂けば判る通り、たった二行しか引用されない、その現資料からそれを導き出すこと自体が、私には無謀であると言わざるを得ない。――男女が実際に『物理的に疎遠にならざるを得ないこと』と、その二人の心の『魂の真の惹かれ合い、絡み合わんとする魂の熱情』とは、必ずしも数学的な正規曲線を描くものでは、ない――なんどと言うことを、六つも年上の川村氏に言うというのは、私の無謀ではあるが――寧ろ、『冷却』するのは、芥川龍之介にとっての「云ひやうのない疲勞と倦怠と、」「さうして又不可解な、下等な、退屈な人生」(「蜜柑」)としての『現実の生活世界』への、龍之介の生身の肉体と魂の――絶対零度への就下であったと、私は思うのである――。]

* * *

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅲ 大正十四(一九二五)年二月十一日附(抄)

Ⅲ【吉田】

〔略〕きのふ朝御手紙を拜見しましたわたくしのと行きちがひになつた事とをかしくおもひました〔略〕

ぜひおめにかゝつておはなしいたしたいことが〔略〕どこか御近所でもまゐりたい。〔略〕

この月はじめにひどく不思議なゆめみたいなものを見た〔略〕ただのゆめではなくゆめみたいなもの〔略〕

熱海沖津どころではなく京都や長崎までもまゐりたいくらゐに思ひますぜひ/\おきき下さい〔略〕

[やぶちゃん注:「行きちがひにな」る程度に頻繁に龍之介と廣子が手紙を頻繁に交わしていた事実が見てとれる。吉田氏の解説によれば、この手紙は先の廣子宛書簡で龍之介が何処か静養に出かけると書いたのに対して、彼女が返信したものである(以下、私の推定した言葉を補った不完全な復元を試みてみる)。

*

´Ⅲ【吉田氏の解説を参考にした不完全推定復元版】

「きのふ朝御手紙を拜見しましたわたくしのと行きちがひになつた事とをかしくおもひました」時に静養に行かれるとのことでございますが、実は「ぜひおめにかゝつておはなしいたしたいことが」あるのです。ですから、あなたのその静養先の「どこか御近所でもまゐりたい。」その話をしたいと申しますのは、「この月はじめにひどく不思議なゆめみたいなものを見た」のでございます、それをどうしても語りたいのでございます。そのゆめは「ただのゆめではなく」何か妙にうつつをも感じさせる、まことに摩訶不思議な「ゆめみたいなもの」なのでございます。夢のお話なら、あなたはご興味があおりでしょう? あなたもきっとご興味を持たれるゆめなのでございます。その話をするためならば、「熱海沖津どころではなく京都や長崎までもまゐりたいくらゐに思ひますぜひ/\おきき下さい」

*

というような、あの廣子にして意想外の、異様に感情の昂ぶった、廣子の見た「ゆめ」へのこだわりと、龍之介と是が非でも逢いたいという内容なのであった(現物を読んでおられる吉田氏も『大へん意気込んだ手紙である』と述べておられる)。因みに、吉田氏は文中の「沖津」は「興津」の誤りかとされている。興津は現在の静岡県清水区興津で、当時、避寒地として全国的に知られた保養地であり、著名人の別荘も多かった場所である。但し、龍之介がここに保養した事実は私の知る限りではない。先の来信に龍之介の言葉で「熱海や興津辺りにでも保養したい」旨の記載があったのではあるまいか。しかし、この静養先での邂逅は、残念ながら実現しなかったものと思われる(以下の注を参照)。]

* * *

■[やぶちゃん注:書簡Ⅲの注で示したように、龍之介はこの大正十四(一九二四)年二月上旬には近々静養に出かけたいという希望があったようであるが、直後の二月十四日頃には流行性感冒に罹患、数日間は外出も困難な状況に陥っている(ここで言う静養は実際には二ヶ月後の四月十日から五月三日までの修善寺温泉でとることとなるが、現在の知見ではそこで廣子と龍之介が逢ったという事実は痕跡を認め得ない。但し、この修善寺からの帰途には龍之介の年譜上、その所在の極めて不審な点があり、龍之介の女性関係を追跡している研究者の間では龍之介のプチ家出として知られるものである。但し、これには廣子とは別なある女性との関係による一件がかなり確実な真相として浮上しており、私は廣子と無関係なそれを、ここで取り上げる積もりはない)。しかし、ここで重要な一件を見落としてはならない。この正に二月十四日、この廣子書簡Ⅲを受け取った直後に、龍之介は、かの廣子への過激なる絶唱「越しびと 旋頭歌二十五首」を与謝野晶子宛礼状(晶子の歌集『瑠璃光』寄贈への)に同封、雑誌『明星』への掲載を依願しているのである(「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の書簡10参照)のである。勿論、「越しびと」は翌月三月発行の『明星』に掲載されることとなった。――廣子はどんな思いでそれを読んだのだろう――そしてそれを龍之介の死後にどう扱って欲しいと望んだか――その辺りは、「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の「越しびと」の私の注を是非、参照されたい。]

* * *

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅳ 大正十四(一九二五)年六月一日附(抄)

Ⅳ【吉田】

〔略〕なほなほ、メリメエの手紙とかおよみのよしいろいろ/\おたのしみな事と存じます無學なものは日本人の手紙しかよめませんこのごろよみました日本人の手紙はつまりませんでした(略)

昨日いただいたお手紙はあまり皮肉でした何のためにわたくしごとき善良な人間にそんな根性わるの外國の人たちのはなしをおきかせになるのです わたくしがクリスチヤンなら泣いておいのりして神よこの友だちにすなほな心をあたへたまへといふでせうわたくしが歌人なら十卷ぐらゐうたをよみませうどちらもできないわたくしはだまつて手紙をにらみつけました。(略)

どのくらゐ努力してふで不精にしてゐるかお分かりですか〔略〕

西洋人たちの中では神さまとそれから藝者との中間ぐらゐに大事にされて〔略〕

日本人の手紙だけよんでそれで滿足してゐるもののためにはもうすこし意地わるでない、ためになる手紙をお書き下さい。

わたしだけ怒つてのぼせてゐてもつまりませんからあなたがお怒りになりさうな事を書きたいと思ひましたが心のよいものはどうしてもわるいことは書けません(略)

[やぶちゃん注:「メリメエ」はProsper Mérimée(プロスペル・メリメ 一八〇三~一八七〇)のこと。フランスの作家・歴史家。小説「カルメン」の作者として知られる。彼の残した膨大な書簡については、プロスペル・メリメ「カルメン」(堀口大学訳 一九七二年新潮文庫刊)を取り上げられた「『カルメン』プロスペル・メリメ 松岡正剛の千夜千冊・遊蕩篇」に、以下のようにある(一部の補注を省略、季語の一部とアラビア数字を漢数字に変更させて頂いた)。

《引用開始》

さて、こういうメリメにはたくさんのガールフレンドがいた。ところが、ドレーセル夫人との有名な不倫や、オペラ座の踊り子セリーヌ・カイヨとの放蕩三昧もあったのに、あまりスキャンダルにはなっていない。

多くの女性と昵懇になりながら、何をどう工面したのか知らないが、〈妖しい友情〉を保ちつづけられたからだ。『アルセーヌ・ギヨ』という小説があるのだが(本書に収録されている)、これはメリメがドレーセル夫人の怒り(メリメに女関係がありすぎることに対する怒り)を鎮めるために書いたようなものだった。

だからガールフレンドたちと交わした手紙も多く、その『書簡集』は全三巻におよんでいる。よくぞ燃やしてしまわなかったと思うけれど〔ぼくもカノジョの手紙を燃やしがたいほうだが〕、いまとなっては第二帝政時代のフランスの社交界を知る貴重な記録にもなっている。

もっともそれらを覗いてみると、ガールフレンドに対する手紙もコマメに〈文学していた〉ことがよくわかる。メリメは植物学にも生涯にわたって関心を示したのだが、たとえば「未知の女への手紙」には、「植物学の書物が教えることがらはきわめて興味深いものがありますが、それにしても途方もなく不道徳なのです」などと慇懃に書いている。

なるほど、こういうふうに書くのかと感心する。〈誤謬なき科学〉たらんことをめざす植物学にさえ「不道徳」があるのですというような言い分をちらりと挟むあたり、この絶妙な配慮がメリメをメリメたらしめていた。そして、ここにこそ『カルメン』の作者としての独自の才能が見え隠れするのだ。

《引用終了》

ここで松岡氏が述べる『ガールフレンド』へのメリメの手紙というエピソードは、正に龍之介と廣子の関係、廣子の返信から想像される芥川の筆致などと、どこやら一脈通じるようにも感じられるものがあり、そこを意識してメリメを出した龍之介を龍之介たらしめているような如何にもな意図的ポーズが垣間見えるようにも思われて、興味深い。実は、龍之介の晩年の傑作「齒車」には、このメリメの書簡集を購い、読む下りがある。「四 まだ?」の前半部である。以下、私の「齒車」のテクストから引用する(下線部やぶちゃん。一部のルビを排した)。

四 まだ?

僕はこのホテルの部屋にやつと前の短篇を書き上げ、或雜誌に送ることにした。尤も僕の原稿料は一週間の滯在費にも足りないものだつた。が、僕は僕の仕事を片づけたことに滿足し、何か精神的強壯劑を求める爲に銀座の或本屋へ出かけることにした。

冬の日の當つたアスファルトの上には

僕は二册の本を

ここで、メリメの書簡が、ぼろぼろになった「僕」=龍之介に一時のカンフル剤(一時でしかないことは、続く「齒車」をお読みあれ)として作用しているのがすこぶる興味深いではないか。『それ等のアフォリズムは僕の氣もちをいつか鐵のやうに巖疊にし出し』『何でも來いと云ふ氣にな』ったというのは、この時期の龍之介にして極めて異例の発言である。さて、本章最後にある、本章擱筆のクレジットは「昭和二・三・二九」である。これより前章にある従兄の自殺や、ホテルでの執筆という設定から、これが『事実』とすれば、彼が昭和二(一九二七)年三月上旬(推定)から仕事場としていた帝国ホテルから引き上げたのが十七日のことであり、作中、メリメの書簡集を買い、それを読んで傍線の如く感じるのは、その閉区間の何処かであることになる。「齒車」の叙述は、この時、初めて(少なくとも纏めて)メリメの書簡集を読んだという感じで書かれている(でなくては『何でも來い』は出て来ない言葉である)。しかし、本書簡を読む限り、龍之介はメリメの書簡集をこの時、「齒車」の「僕」がメリメ書簡集を読む遙か凡そ二年前の、大正十四(一九二五)年六月前に読んでいたことが分かる。ストーリー・テラー龍之介の巧妙な細工である。以上、「齒車」を病んだ精神の記録故の『ストーリーのない小説』なんどと早合点している輩のために、附言しておく。私は「齒車」を極めて上質のホラー性を持った近代文学の傑作と認めるものである。それは神経症や統合失調症の初期症状にも似た強力な関係妄想に支配されながらも、「河童」のように強靭な論理的整合性と読者との共有的感懐を保持出来る大系(敢えて「妄想大系」とは言わない。私は「齒車」の作品内事実は総てが事実として受け入れられるからである)を保持している、稀有の作物なのである。

・「そんな根性わるの外國の人たちのはなし」は全く不詳である。

・「わたくしがクリスチヤンなら」及び「わたくしが歌人なら」は確信犯的記述、少なくとも廣子は若い頃に間違いなく敬虔なクリスチャンであったし、その後も生涯、クリスチャンとしての意識があったと思われる(でなくてどうして龍之介の自死を回想した作品に「芥川さんの囘想(わたくしのルカ傳)」という副題を附けよう)。また生涯、そして現在にあっても公的には彼女は、翻訳家にして「歌人」として認識されている。従って、ここは「意地わる」な「日本人の手紙」(勿論、これは龍之介の本書簡に先行する来信の手紙を指す)への、返す刀の痛烈な廣子流の「意地わる」な皮肉なのである。

吉田氏の解説によれば、この手紙は入手書簡中、廣子の龍之介への『幾分ともあまえるポーズをとり』始めた最初のものと規定されているが、私は寧ろ、この手紙に先立つ龍之介の来信の方こそ、ある種の悪意に満ちた「意地わる」な、龍之介側の『あまえるポーズ』のふんだんに見られる文面であったのではなかったか? と思うのだ。その甘えた駄々っ子龍之介への、廣子の多分に母性的な反応こそが、この廣子の手紙であったのではなかろうか? ここでの廣子の謂いは、『甘え』というよりも、母のように、そうした悪戯っぽい子供の龍之介を優しく諭そうとする文面のようにさえ、私には感じられるのである。

中間部が原文のみでは分かりにくいので、吉田氏の解説に即して文脈を不完全ながら復元してみる。

*

´Ⅳ【吉田氏の解説を参考にした不完全推定復元版】

「なほなほ、メリメエの手紙とかおよみのよしいろいろ/\おたのしみな事と存じます無學なものは日本人の手紙しかよめませんこのごろよみました日本人の手紙はつまりませんでした」何より「昨日いただいたお手紙はあまり皮肉でした何のためにわたくしごとき善良な人間にそんな根性わるの外國の人たちのはなしをおきかせになるのです わたくしがクリスチヤンなら泣いておいのりして神よこの友だちにすなほな心をあたへたまへといふでせうわたくしが歌人なら十卷ぐらゐうたをよみませうどちらもできないわたくしはだまつて手紙をにらみつけました。」あなたは「根性わるの外國の人たちのはなし」なんかをなさって私の興をそごうとなさる、でも、わたくしはあなたに手紙が書きたくて書きたくてたまらないのです。それはそれは「どのくらゐ努力してふで不精にしてゐるか」あなたには「お分かりですか」、お分かりになってはいらっしゃらないでしょう。そんなに「意地わる」なあなたには『そのうちあなたを崇拝している伯爵未亡人を同伴して訪問』致しましょう、が、『この夫人は大へんチャーミングで、』「西洋人たちの中では神さまとそれから藝者との中間ぐらゐに大事にされて」いるお方でもありますの、そういうお方をあなたのところへお連れするというのは『物騒だから』随分『えんりょして』おりましたのですが、こうなってはあなたの「意地わる」へのご返礼に、是が非でもその方をお連れしようか、などとも思っているのです。「日本人の手紙だけよんでそれで滿足してゐるもののためにはもうすこし意地わるでない、ためになる手紙をお書き下さい。」今日は「わたしだけ怒つてのぼせてゐてもつまりませんからあなたがお怒りになりさうな事を書きたいと思ひましたが心のよいものはどうしてもわるいことは書けません」

*

などといった「意地わる」な言葉が連ねられている、と吉田氏の論文にはある(『「意地わる」な』は私の付加。但し、吉田氏の意を私が不本意に汲んだ『不本意な付加』である)。なお、この「あなたを崇拝している伯爵未亡人」は未詳であるが、「西洋人たちの中では神さまとそれから藝者との中間ぐらゐに大事にされて」いるという謂いには、暗に廣子がこの女性を内心軽蔑していることを窺わせるものがある。]

* * *

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅴ 大正十四(一九二五)年六月二十四日附(抄)

Ⅴ【吉田】

(略)ちひさいお子さんがたにおめにかゝつた時にあなたのおぐしの一すぢもあのお子さんがたのためには全世界よりも大切なものだとしみじみおもひました さうおもひながらあなたのお心持をいためるようなあんな詩を考へた事はわたくしもよほどめちやな人間です すべて流していただけるものなら流していただきたいとおもひますそしておわびをいふ機會をあたへていただければうれしいとおもひます いまわたくしは非常にじりじりしてゐますこんな氣持では死ぬのもはぢです生きるのもはぢです一日も早くほんたうの老年の靜かな心が來るやうにそればかりいのります。(略)

[やぶちゃん注:「いためるような」の「ような」はママ。この書簡は、前の書簡Ⅳとの間、即ち、大正十四(一九二五)年六月一日よりも後、本書簡投函の六月二十四日より以前の、その二十日程の間に、廣子が龍之介の子らを実見していることを意味する。子らと廣子が顔を合わせるとすれば、廣子が芥川家を訪問した可能性が最も高い。但し、年譜的事実としてはそのような記載はない。それにしても何より――この冒頭部の龍之介の子らに対する廣子の感じ方――これは私が「芥川龍之介遺書全六通 他 関連資料一通≪二〇〇八年に新たに見出されたる遺書原本やぶちゃん翻刻版 附やぶちゃん注≫」の『□4 「わが子等に」遺書』の注で『芥川龍之介は芥川比呂志・多加志・也寸志という三人の自己の分身である「わが子等」から永遠に愛される、何よりも誰よりも「より良き父」である、ためにこそ、自死したのである』と感じたことを、廣子が鮮やかに裏付けてくれた言葉として響いてくるのであるが、如何であろう? (なお、本書簡については吉田氏の当該論文の中でも引用が綺麗に纏まっているので、特に不完全推定復元を行わない)。

吉田氏の解説では、『「あんな詩」とはどんな内容かわからないが、あるいは「越し人」や「相聞」に応じるような内容のものであったろうか』と記されている。「越し人」は先に述べた同年三月の『明星』に掲載された「越しびと 旋頭歌二十五首」である。また、ここで吉田氏が言っている「相聞」は、恐らく龍之介の詩としては最も人口に膾炙している、廣子への思いを詠った次の龍之介の文語定型詩を指していると考えてよい(これはマチネ・ポエティックの連中が現代詩の文語定型詩の中で数少ない美しい成功例と讃えたものである)。初出は本書簡の同年同月である六月一日発行の雑誌『新潮』に掲載された「澄江堂雜詠」で、その最後に「六 沙羅の花」として所載しているものである(以下、総て「相聞」関連の引用は底本に岩波旧全集を用いている)。

沙羅の花

沙羅木は植物園にもあるべし。わが見しは或人の庭なりけり。玉の如き花のにほへるもとには太湖石と呼べる石もありしを、今はた如何になりはてけむ、わが知れる人さへ風のたよりにただありとのみ聞こえつつ。

また立ちかへる水無月の

歎きをたれにかたるべき。

沙羅のみづ枝に花さけば、

かなしき人の目ぞ見ゆる。

本書簡との発表の近さといい、これがまず念頭に浮かぶものでは確かにある。但し、龍之介遺稿「或阿呆の一生」には、別なこの「相聞」と同形式の文語定型詩を引用した、ずばり廣子を語った「三十七 越し人」があるので、吉田氏の想起したものが以下に示すものであった可能性も排除は出来ない。

三十七 越 し 人

彼は彼と

風に舞ひたるすげ

何かは道に落ちざらん

わが名はいかで惜しむべき

惜しむは君が名のみとよ。

更に付言すると、他にも、以下のような「相聞」と題する、やはり廣子を詩想の対象としたとしか思われない詩が龍之介にはある。

あひ見ざりせばなかなかに

空に忘れてすぎむとや。

野べのけむりもひとすぢに

命を

これらの詩の詳細や掲載(出所)については「やぶちゃん版芥川龍之介詩集」の各詩の注を参照されたい。ところが実は、芥川の書簡を閲すると、以下のような二連形式の「相聞」(標題はない)が、上記の大正十四(一九二五)年六月一日『新潮』発表以前に存在することが判明する。それが「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の室生犀星宛大正十四(一九二五)年四月十七日修善寺発信の書簡11に現われるものである。書簡全体を引用しておく。

澗聲の中に起伏いたし居候。ここに來ても電報ぜめにて閉口なり。三階の一室に孤影蕭然として暮らし居り、女中以外にはまだ誰とも口をきかず、君に見せれば存外交際家でないと褒められる事うけ合なり。又詩の如きものを二三篇作り候間お目にかけ候。よければ遠慮なくおほめ下され度候。原稿はそちらに置いて頂きいづれ歸京の上頂戴する事といたし度。

歎きはよしやつきずとも

君につたへむすべもがな。

あまつそらには雲もなし。

また立ちかへる水無月の

歎きをたれにかたるべき

沙羅のみづ枝に花さけば、

かなしき人の目ぞ見ゆる。

但し誰に見せぬやうに願上候(きまり惡ければ)尤君の奥さんにだけはちよつと見てもらひたい氣もあり。感心しさうだつたら御見せ下され度候。末筆ながらはるかに朝子孃の健康を所祈り奉り候この間君の奥さんの抱いてゐるのを見たら椿貞雄の畫のとよく似た毛糸の帽子か何かかぶつてゐた。以上

十七日朝

澄江生

魚眠老人梧下

二伸 例の文藝讀本の件につき萩原君から手紙を貰つた。東京へ歸つたら是非あひたい。御次手の節によろしくと言つてくれ給へ。それから僕の小説萩原君にも讀んで貰らひ、出來るだけ啓發をうけたい。何だか田端が賑になつたやうで甚だ愉快だ。僕は月末か來月の初旬にはかへるから、さうしたら萩原君の所へつれていつてくれ給へ。僕はちよつと大がかりなものを計畫してゐる。但し例によつて未完成に終るかも知れない。

この室生宛書簡への諸注は「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」を参照されたいが、この龍之介の『誰に見せぬやうに願上候(きまり惡ければ)尤君の奥さんにだけはちよつと見てもらひたい氣もあり。感心しさうだつたら御見せ下され度候』という言辞を慮るなら、この二連の「相聞」への龍之介の深い感懐と作詩への強い自信が伝わってくる。室生はまた、龍之介よりも前に廣子を知っており、龍之介の廣子への恋情をも深く知っていた数少ない一人でもあったのである(最初に廣子へ好奇心を抱いたのは寧ろ犀星であったとも伝えられる)。なお且つ、この一般に最も知られていない前半の「歎きはよしやつきずとも」の詩は、それ単独で十二日後の小穴隆一宛大正十四(一九二五)年四月二十九日修善寺発信の「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」書簡12中にも現われているという事実にも着目すべきであろう。実は「やぶちゃん版編年体芥川龍之介歌集 附やぶちゃん注」の「越しびと」の私の注で示したように、「越し人」には、廣子が龍之介の死後にあっても許し難い忌まわしい瑕疵があると感じていた以上、それへ廣子が容易に唱和したというのは、すこぶる考えにくいのである。されば、それは龍之介の「相聞」詩群でなくてはなるまい。とすれば、私は龍之介が廣子に示したものは、実はこの室生書簡に示された二連の、最も古く、最も龍之介が会心の作としていたところの「相聞」であったのではなかろうか、と私は考えるのである。

――いや! ともかくも、この龍之介の詩に対する廣子の唱和した詩、――である!――

――それは我々の想像を絶する――あの淑女然とした廣子から想像出来ない程に!――龍之介の心を根底から揺す振るものででもあったかも知れない「よほどめちやな」詩なのだ!

――あの廣子をして「すべて流していただけるものなら流していただきたいとおも」わせる、廣子にとって過激な詩!

――あの廣子をして「おわびをいふ機會をあたへていただければうれしいとおも」う程の、廣子にとって危険な詩!

――あの廣子をして「非常にじりじり」させる、廣子にとって破廉恥な詩!

――それは廣子に「こんな氣持では死ぬのも」恥、「生きるのも」恥と感じさせる程の詩!

――龍之介を愛する未だ四十七歳だった廣子をして、何と! 「一日も早くほんたうの老年の」愛欲に結びつく『性』を捨てた「靜かな心が來るやうにそればかりいのる」ような! 廣子にとって忌まわしくも妖艶なる詩、であったのだ!――

ああっ! 私は命に換えても! その廣子の詩を、読んでみたかった!――

この後に「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」で続く書簡13及び14は、この大正十四(一九二五)年夏の軽井沢再訪の折りのものであるが、そこでは切ない廣子への恋情を無二無三に抑制せんとする龍之介の苦渋が(私には)如実に感じとれる。私の「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の当該書簡注を参照されたい。

なお、吉田氏は、この廣子の書簡Ⅴの解説の最後に以下のような解説を附しておられる(吉田氏は本評論では一貫して廣子のことをペン・ネームの松村「みね子」で示しているので注意されたい)。

《引用開始》

堀辰雄の「楡の家」によると、みね子をモデルにした夫人は森(芥川)の死後、娘に向って「……私はね、菜穂子、この頃になってやっと女ではなくなったのよ。私は随分そういう年になるのを待っていました。……私は自分がそういう年になれてから、もう一度森さんにお目にかかって心おきなくお話の相手をして、それから最後のお分れをしたかったのですけれど……」と語っていて、それ以後彼から会いたいといって来ても、婉曲にことわったことになっている。そしてここに引いた夫人のことばは、堀辰雄未亡人多恵子氏によると辰雄の生前、じっさいこの通り、みね子からきいた[やぶちゃん注:原文「きたい」とあるのを訂した。]という。これは手紙を通じて窺える事実とは大きくくいちがっている。おそらく芥川とのことは、彼女と彼の二人だけで、大切に守り通したい秘密だったのだろう。

[やぶちゃん注:「みね子からきいた」は原文「きたい」とあるのを訂した。]

《引用終了》

この「楡の家」の説明部分の『と語っていて、それ以後彼から会いたいといって来ても、婉曲にことわったことになっている』という下りは「楡の家」を読む限り、いささか不審な表現(「それ以後彼」の「彼」は文脈からは「楡の家」の主人公「夫人」が「森」を、となるのであるが、これは実際の「廣子」が実際の「龍之介」を、という意味で吉田氏は書いているのではなかろうか?)ではあるが、それは今、問題にしない。それよりもそこで吉田氏が最後に述べた通り、廣子にとっての龍之介との魂の交感は、誰にも語りたくない哀しくも美しい二人だけの秘かなものであったことは想像に難くない。――それを書簡から感じとった吉田氏は、それ故にこの廣子書簡群の総てを語ることはしなかったのであろうし、――そして、それを身に染みて女として感じておられるのであろう現書簡所持者である辺見氏も、未だ以って、その書簡の全貌をお語りにならないのでもあろう。……而して、私のこの頁の龍之介と廣子の「人生を銀のピンセツトで弄んでゐ」(盟友菊池寛の芥川龍之介評にある言葉)るような仕儀は、確かに廣子に怨まれるものでもあるのであろう……しかし、私はそれでも……知りたいのだ!……読みたいのだ! あなたの手紙を!……何故か?……何を隠そう、私は、廣子さん……あなたを愛しているからだ……龍之介に負けぬほどに、ね……]

* * *

□片山廣子芥川龍之介宛書簡Ⅵ 大正十四(一九二五)年十一月十一日附(抄)

Ⅵ【吉田】

〔略〕たつた一年のあひだに一世紀もとし老いたやうな〔略〕

〔略〕あなたは常識家でいらつしやるから〔略〕

[やぶちゃん注:この書簡は殆んど引用がなく、吉田氏の解説によって示される部分が殆んどを占める。以下に吉田氏の台詞(以下の『 』提示部。かなり忠実に原本を再現しているものと思われるが、現代仮名遣いになっており、前掲の本文提示には到底耐えられないものである)を用いながら、その復元を試みたい。

この手紙は廣子が一人で(若しくは他の知人などとの観劇後に別れて)、

*

´Ⅵ【吉田氏の解説を参考にした不完全推定復元版】

帝劇での観劇のあと、『去年の今ごろ』あなたと『二人で歩いたみちをひとりで歩み』ましたが、わたしは、この「たつた一年のあひだに一世紀もとし老いたやうな」感じがいたしました。『そして人にあたえようと思うときはそれだけのものをひとから求めていることにほかならず。それはその人をほろぼすものだと知って、さむくな』りました。――「あなたは常識家でいらつしやるから」

*

これは、一年前の

大正十三(一九二四)年の十一月上旬頃に、廣子と龍之介が恐らく帝劇の観劇を二人でしていた

ことを意味している(龍之介の年譜上にはそのような事実を見出すこと出来ないが、龍之介は劇通でもあった)。この書簡は沈鬱にして、重い廣子の憂愁を含んでいる。――「人にあたえようと思うときはそれだけのものをひとから求めていることにほかならず」「それはその人をほろぼすものだと知っ」た――という告解は、私たちに生半可な物言いを許さない深遠な真理の提示である。そうして、そこには龍之介の側の、悲痛な覚悟の果ての、愛する廣子を自らから隔てなくてはならぬという捩れた

* * *

■[やぶちゃん注:辺見じゅん氏は『芥川と「越し人」』の一節で『二人の交際は芥川が昭和二年七月に自死する半年前まで続いていたことが、廣子の書簡から推測される』と記されている。これは、

この辺見氏所有の廣子書簡群の中には、最も新しいクレジットでは大正十五・昭和元(一九二六)年末か昭和二(一九二七)年年初の廣子から芥川龍之介宛書簡が含まれている

という事実を示す。

――しかし、そこで私たちの有料望遠鏡はシャッターが閉じてしまう。――もうコインはない。――

但し、この書簡Ⅵの後、龍之介の自死までの間で、龍之介と廣子との間に交わされた手紙のうち、辛うじて消滅を免れた稀有の一通が現存している。それは「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」に書簡15として示した大正十五(一九二六)年二月八日避寒地湯河原発信の廣子宛書簡である。ここにその本文総てを示しておく。

冠省。唯今宅より手紙參り、御見舞のお菓子を頂いたよし、難有く存じます。この前のはがきにはこちらの宿所を書かなかつたものと見えます。さもなければ、こちらへ頂戴いたし、この手紙をしたゝめる頃には賞玩してゐたらうと思ひますから。僕は神經衰弱胃酸過多症とアトニイと兩方起つてゐるよし、又この分にては四十以上になると、とりかへしのつかぬ大病になるよし、實に厄介に存じてゐます。何を書く氣も何を讀む氣もせず、唯德富蘇峰の織田時代史や豊臣時代史を讀んで人工的に勇氣を振ひ起してゐる次第、何とぞこのリディキュラスな所をお笑下さい。(但し僕自身は眞面目なのです。)湯河原の風物も病人の目にはどうも頗る憂鬱です。唯この間山の奥の隠居梅園と申す所へ行き、修竹梅花の中の茅屋に澁茶を飲ませて貰つた時は、僕もかう言ふ所へ遁世したらと思ひました。が、梅園のお婆さん(なもと言ふ岐阜辯を使ひます。)と話して見ると、この梅園を讓り受けるとして、地價一萬二三千圓、家屋新築費一萬圓、温泉を掘る費用一萬圓、合計少くとも三萬二三千圓の遁世費を要するのを發見しました。その上何もせずに衣食する爲に信託財産七八萬圓を計上すると、どうしても十萬圓位入用です。西行芭蕉の昔は知らず遁世も當節では容易ぢやありません。さう考へたら、隠居梅園も甚だ憂鬱になつてしまひました。いづれ一度お目にかかり、ゆつくり肉體的並びに精神的病状を申し上げます。

道ばたの墓なつかしや冬の梅

二月八日 芥川龍之介

片山廣子樣 粧次

この書簡については「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡十六通 附やぶちゃん注」の書簡15の私の注を参照されたい。二〇一〇年現在、廣子の書簡Ⅵ、そしてこの大正十五(一九二六)年二月八日発信の龍之介廣子宛書簡が私たちの知り得る、最後の龍之介と廣子の間に交わされた時間差の『声』である。

* * *

しかし、二人は逢っている――その後のこと――その後の二人のことだ――

――例えば、冒頭注に記した新潟での講演旅行からの帰り、

――昭和二(一九二七)年五月下旬の一日、龍之介は軽井沢で廣子に逢った――

という誰も語っていない私の推定は、芥川龍之介「東北・北海道・新潟」の冒頭注や廣子の「五月と六月」と拙作『松村みね子「五月と六月」を主題とした藪野唯至による六つの変奏曲』を御覧あれ。――

――また、最新の芥川龍之介年譜にさえ全く書かれていない、

龍之介自死の凡そ一ヶ月前の昭和二(一九二七)年六月末に龍之介は弟子堀辰雄の案内で当時大田区の新井新宿三丁目(現在の山王三丁目)にあったと思われる廣子の自宅を訪問した事実

があったこと――これは廣子自身の友人宛書簡である「芥川龍之介関連昭和二(一九二七)年八月七日附片山廣子書簡(山川柳子宛)」や廣子の年譜によって明らかなことなのである。

――その――龍之介が永遠に愛した「越し人」廣子に逢った――その最後の日は――

昭和二(一九二七)年六月二十三日若しくは二十四日――芥川龍之介自死の命日七月二十四日と同日――昭和二(一九二七)年六月二十四日

ではなかったか――といった私の推理は、やはり私の「やぶちゃん編 芥川龍之介片山廣子関連書簡16通 附やぶちゃん注」の末尾の注をお読み戴けると幸いである。

……私たちには、この龍之介晩年の廣子との交感の膨大な空隙を埋めるすべは、もう、ないのだろうか?

……

未公開片山廣子芥川龍之介宛書簡

やぶちゃん推定不完全復元縦書版

完